Jusqu’au 11 janvier 2026, la dernière reine d’Égypte, entre fantasme orientaliste et puissance politique, reprend vie dans une exposition foisonnante, érudite… et très courue.

Agrandissement : Illustration 1

Une reine… et trois siècles d’histoire derrière elle

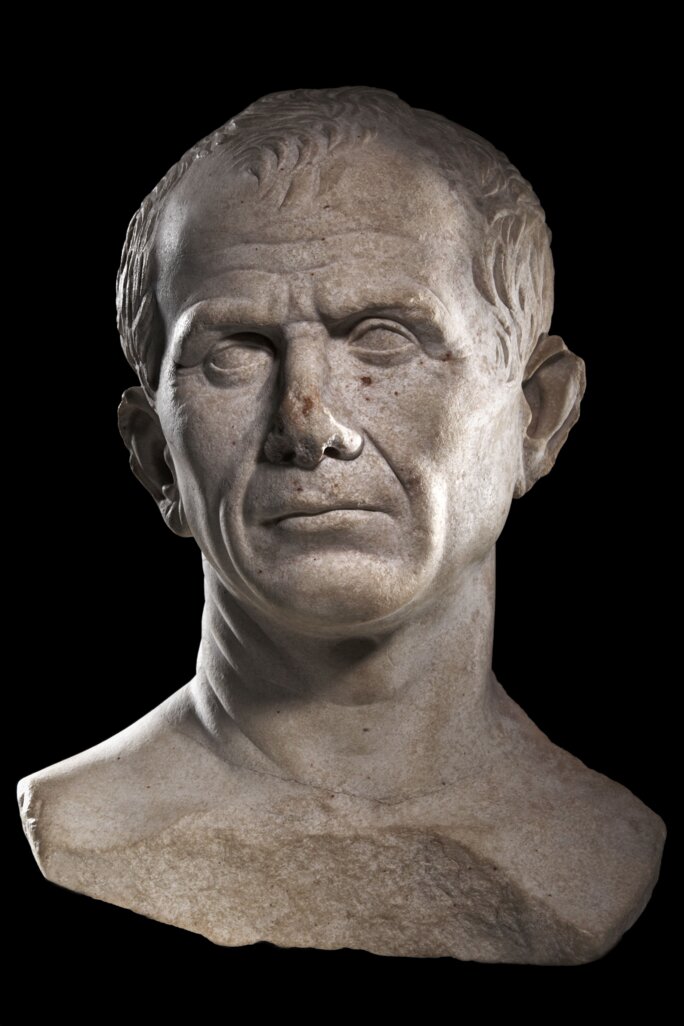

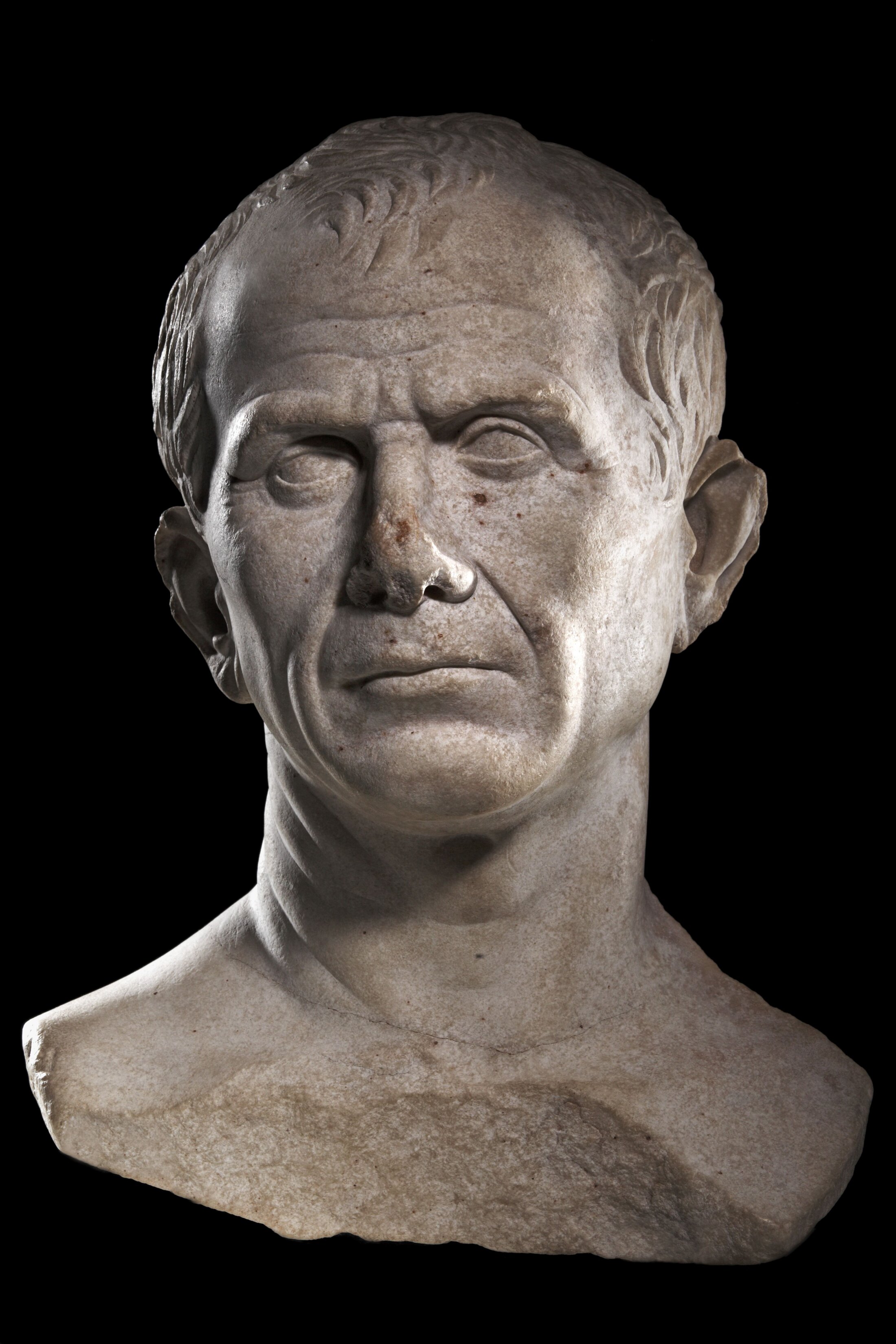

Cléopâtre VII clôt une longue dynastie, celle des Ptolémées, héritiers directs d’Alexandre le Grand. En 332 avant notre ère, le roi de Macédoine conquiert l’Égypte. À sa mort, son empire est partagé entre ses généraux, et c’est Ptolémée Ier, son ami et stratège, qui reçoit le joyau du Nil. Il fonde alors la dynastie ptolémaïque, d’origine grecque, qui règnera presque trois siècles sur l’Égypte, jusqu’à Cléopâtre, la septième du nom, la dernière et, de loin, la plus célèbre.

Les Ptolémées sont donc des souverains étrangers, grecs par la langue, la culture, les dieux. Mais ils doivent régner sur un peuple profondément enraciné dans ses traditions millénaires. De là naît un fascinant syncrétisme : les dieux grecs fusionnent avec les divinités égyptiennes, Dionysos avec Osiris, Zeus avec Amon, Aphrodite avec Isis. Le culte de Sérapis, divinité gréco-égyptienne par excellence, incarne ce métissage spirituel. L’artisanat aussi reflète ce mariage : amphores à la grecque décorées de symboles égyptiens, vaisselle en faïence ou en verre aux motifs mêlés, bijoux inspirés de deux mondes.

Cléopâtre, loin de rejeter ses origines grecques, joue habilement des deux codes. Elle se fait appeler « Nouvelle Isis », participe aux cultes égyptiens et restaure des temples pharaoniques tout en gouvernant avec la rationalité politique hellénistique. Elle incarne l’équilibre fragile d’un empire biculturel menacé par l’expansion de Rome.

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Alexandrie, capitale-monde

Son royaume, Cléopâtre le gouverne depuis Alexandrie, la cité fondée par Alexandre lui-même en 331 avant notre ère. Cette ville miracle, située entre la Méditerranée et le Nil, devient rapidement un phare du monde antique, au sens propre, puisque s’y dresse l’une des Sept Merveilles : le Phare d’Alexandrie.

Sous les Ptolémées, Alexandrie s’enrichit de merveilles architecturales : la grande bibliothèque, censée contenir tout le savoir du monde sur des milliers de papyrus ; le Musée (rien à voir avec nos musées modernes, c’était un centre de recherche) ; les palais royaux, les temples dédiés à Isis ou à Sérapis, les jardins, les théâtres.

Cléopâtre y ajoute sa marque : agrandissements, projets monumentaux, alliances avec les élites grecques et prêtres égyptiens, infrastructures commerciales. C’est de là qu’elle pilote ses stratégies face à Rome, dans un monde où une femme, même puissante, doit ruser pour gouverner.

Agrandissement : Illustration 5

De l’Histoire au Théâtre : Sarah, Liz, et les autres

De l’Histoire à la scène, il n’y a qu’un pas. Et c’est Sarah Bernhardt, impératrice du théâtre français, qui l’a franchi avec panache. En 1890, elle incarne Cléopâtre dans une pièce de Victorien Sardou. Perruque rousse, gestuelle de reine et costume clinquant, elle sidère le public. « Ce n’est pas Sarah qui ressemble à Cléopâtre, mais Cléopâtre qui ressemblait à Sarah », écrit Le Figaro.

Mais c’est Shakespeare qui fixe la légende dramatique dans Antoine et Cléopâtre (1607) : amour tragique, orgueil blessé, mort théâtrale, les ingrédients sont là. La reine devient dès lors un personnage incontournable de la scène occidentale, tiraillée entre passion et raison, entre pouvoir et déclin. L’exposition montre comment le théâtre, puis le cinéma, ont fait d’elle une star bien avant Hollywood.

Glamour antique et fantasmes pop

Au cinéma, la « Cléomania » atteint son apogée en 1963 avec Cléopâtre de Joseph L. Mankiewicz. Une Liz Taylor étourdissante, des décors à dix millions de dollars, des drames amoureux à l’écran comme hors caméra. Le péplum ruine presque la 20th Century Fox, mais grave l’image d’une Cléopâtre bijoutée, kohlée, et sulfureuse dans l’imaginaire collectif.

De Theda Bara à Sophia Loren, en passant par Claudette Colbert ou Vivien Leigh, toutes ont revêtu le diadème. Et même Astérix et Obélix ont eu droit à leur Cléopâtre, version Uderzo. L’exposition explore cette prolifération de Cléopâtres, entre glamour hollywoodien et réinvention marketing, shampoings, cigarettes, savons et même riz parfumé. Elle vend. Toujours.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

Une figure de lutte et d’émancipation

Mais « Le Mystère Cléopâtre » ne s’arrête pas à l’icône sexy. Elle montre aussi comment la reine d’Égypte fut redécouverte comme figure de fierté nationale par les Égyptiens eux-mêmes au XXe siècle. Ou comme symbole d’insoumission par les artistes afro-américains, tel Edmonia Lewis au XIXe siècle, ou Barbara Chase-Riboud dans les années 1970.

Aujourd’hui encore, Cléopâtre est l’égérie paradoxale d’un féminisme en quête de justice historique : dénonçant l’hypersexualisation à laquelle elle a été soumise, et redonnant sa voix à la femme d’État, à l’intellectuelle, à la résistante.

L’exposition : mille Cléopâtre en une

Alors que reste-t-il, après la visite ? Des tableaux magnifiques, des vitrines pleines de merveilles : costumes, parfums, bijoux, sculptures, monnaies, objets du quotidien, artefacts précieux venus d’Égypte et de l’imaginaire collectif. Des récits contradictoires, où l’on croise tour à tour une savante, une actrice, une déesse, une mère, une guerrière et une star hollywoodienne.

On apprend qu’elle aurait rédigé un traité sur les cosmétiques, qu’elle parlait comme un diplomate, régnait comme un pharaon, mourut comme une tragédienne.

Et le mystère, alors ? Levé, oui… en grande partie. L’exposition ne prétend pas tout trancher. Mais elle met en lumière ce que les siècles ont tenté d’obscurcir : la complexité d’une femme qui ne fut ni seulement belle, ni simplement amoureuse, mais profondément politique. Bref, un nez, certes, mais surtout une tête bien faite.

🗓 « Le Mystère Cléopâtre », jusqu’au 11 janvier 2026

📍 Institut du Monde Arabe, Paris