En 1960, le Congo accède à l’indépendance. En surface, un vent de liberté souffle sur l’Afrique. En coulisses, les puissances occidentales orchestrent le renversement de Patrice Lumumba, premier ministre du Congo, symbole d’un continent en marche vers l’autonomie.

Pendant que les États-Unis et la Belgique se disputent l’accès à l’uranium congolais, le Département d’État envoie Louis Armstrong en tournée à Léopoldville. Sous les apparences de rapprochement, le jazz devient l’instrument d’un détournement historique.

« L’arme secrète des États-Unis, c’est une note bleue en mineure », écrit le New York Times en 1955. Tout y est résumé : la musique comme façade, la culture comme diplomatie, et la liberté comme illusion.

Agrandissement : Illustration 1

Une partition visuelle et sonore

Le documentaire de Grimonprez alterne archives politiques, extraits musicaux et performances vocales, opposant sans cesse le rythme du jazz à la gravité du drame politique.

Le saxophone de John Coltrane s’élève tandis que les images montrent les mines du Katanga, où l’uranium est arraché à la terre congolaise pour alimenter les bombes américaines.

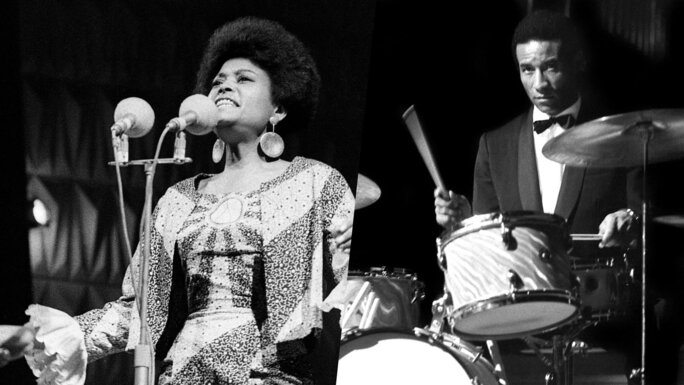

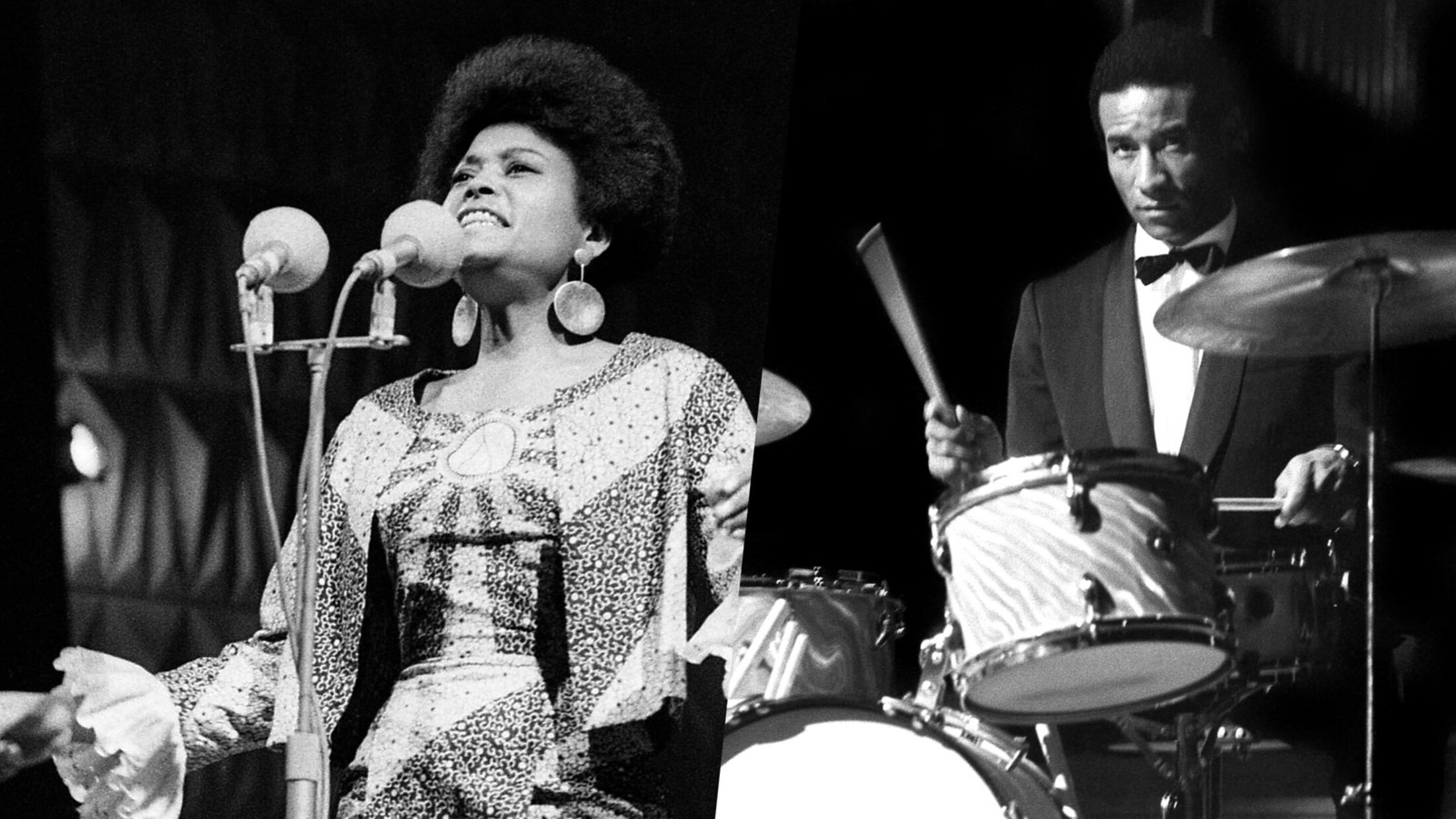

La voix d’Abbey Lincoln se mêle aux cris de révolte des manifestants après l’assassinat de Lumumba.

Les percussions de Max Roach entrent en résonance avec les foules de Harlem.

Les envolées de Dizzy Gillespie se conjuguent au martèlement des poings de Nikita Khrouchtchev sur une table aux Nations unies.

Et quand Louis Armstrong entonne Black and Blue, le film révèle le décalage entre ce standard antiraciste — “What did I do to be so black and blue?” — et la tragédie en cours au Congo.

Ce contraste est au cœur du film : la beauté du son face à la brutalité du réel.

Un monde en tension

L’année 1960 n’est pas seulement celle des indépendances africaines. C’est aussi celle du basculement du monde.

Le mouvement des Non-alignés prend forme autour de Nasser, Nehru, Sukarno, Nkrumah et Sékou Touré. Ils refusent de choisir entre Washington et Moscou, rêvant d’une troisième voie : celle de la souveraineté.

Pendant ce temps, Castro, fraîchement arrivé au pouvoir à La Havane, est tenu à distance par les diplomates américains. Il trouvera refuge à Harlem où viendront le rencontrer Malcolm X, Nasser, Nkrumah et Khrouchtchev.

Ces images traversent le film, témoignant d’un moment de fraternité des “tiers mondes” face à l’arrogance des puissances.

Agrandissement : Illustration 3

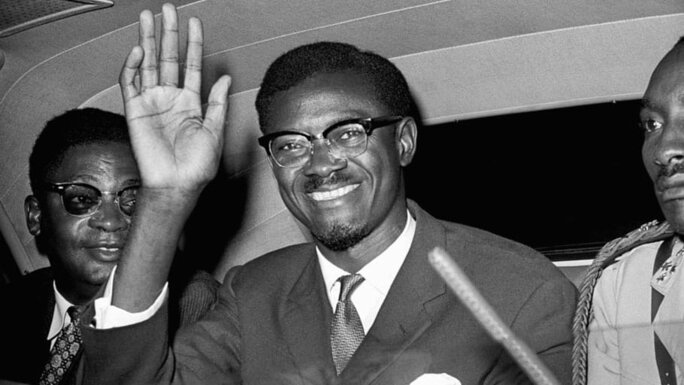

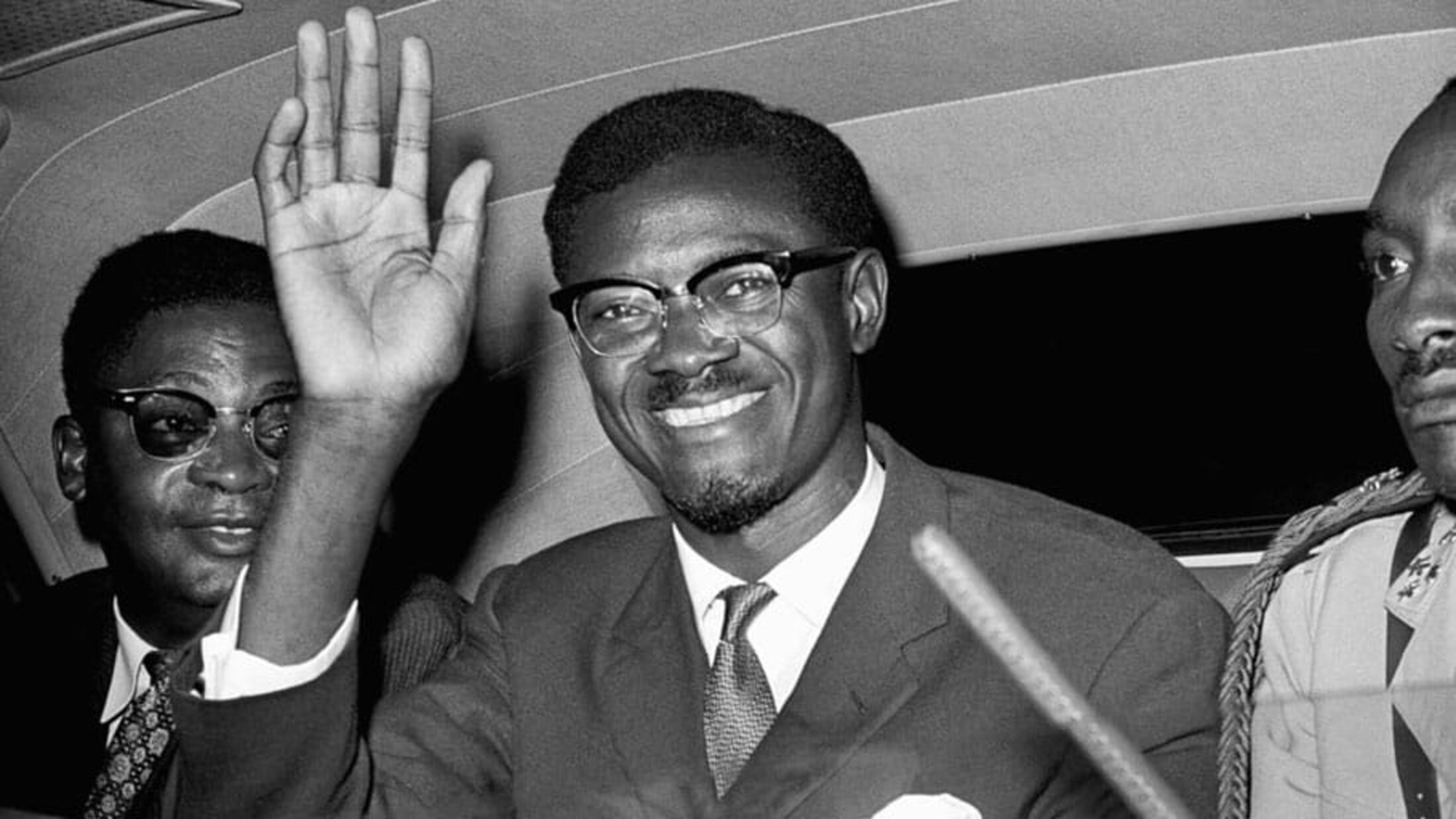

Patrice Lumumba, une voix pour l’indépendance

Dans ce tumulte, Lumumba, dont on célèbre le centenaire cette année, reste la figure centrale du film.

Son discours du 30 juin 1960, en réponse au roi Baudouin, tranche par sa lucidité : il ne célèbre pas, il rappelle les blessures. En quelques phrases, il rend visible ce que l’histoire veut effacer.

Moins de deux mois plus tard, les forces belges reprennent position dans les zones minières du Katanga. La CIA appuie le colonel Mobutu.

Lumumba, trahi, arrêté, exécuté. Son corps dissous dans l’acide, son nom effacé des documents officiels.

« Si l’Afrique a la forme d’un revolver, le Congo en est la gâchette », écrivait Frantz Fanon.

Le film montre comment cette gâchette a été neutralisée par un système où la diplomatie culturelle, les médias et la désinformation ont remplacé la colonisation directe.

Agrandissement : Illustration 4

Andrée Blouin : la mémoire invisible

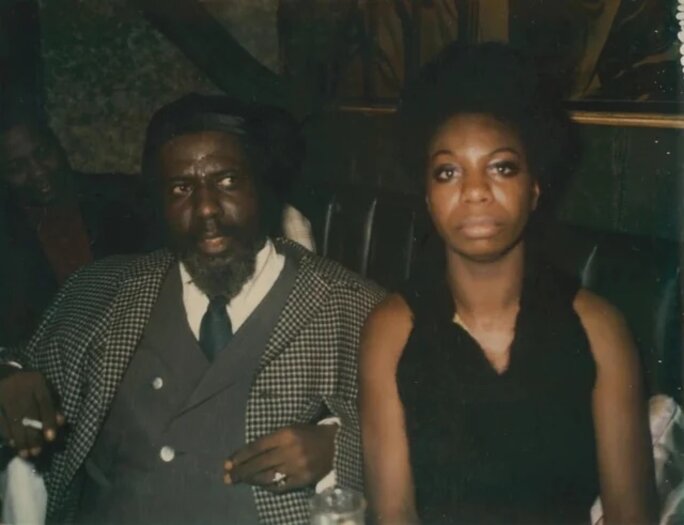

Aux côtés de Lumumba, le film fait revivre Andrée Blouin, militante anticoloniale et féministe franco-centrafricaine.

Proche de Lumumba, son engagement politique la conduit à travailler aux côtés de Sékou Touré d’Ahmed Ben Bella et de Nkwame Nkrumah. Elle fut l’une des rares femmes à participer activement aux luttes pour l’indépendance, en mobilisant les femmes africaines. Expulsée, salie par la propagande, elle disparaît des récits.

Sa fille, Eve Blouin, qui œuvre à sa réhabilitation, a ouvert ses archives au réalisateur. Dans les mémoires de cette figure de l’indépendance, My Country, Africa: Autobiography of a Black Passionaria, on retrouve des mots oubliés que le film fait entendre à nouveau.

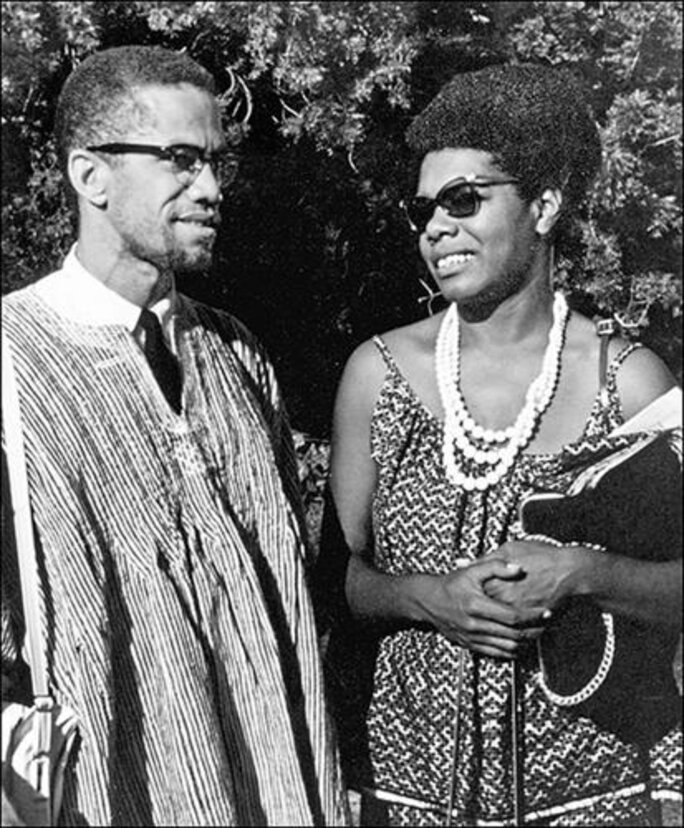

Les voix du monde noir

Tout au long du film, La bande-son accentue la tension.

On y entend Max Roach, Abbey Lincoln, Dizzy Gillespie, Melba Liston, Thelonious Monk, Art Blakey, Duke Ellington, Nina Simone, Miriam Makeba, mais aussi les Congolais Kabassélé et Franco dont les chansons accompagnaient la ferveur des indépendances africaines.

Indépendance cha-cha, hymne de Grand Kallé, résonne comme la promesse d’un avenir qui n’adviendra pas.

En parallèle, des voix américaines — Malcolm X, Langston Hughes, Maya Angelou, Archie Shepp — rappellent la continuité des luttes.

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

Le jazz comme champ de bataille

Grimonprez montre comment le jazz devient un terrain de confrontation entre art et pouvoir.

Les tournées organisées par le Département d’État visaient à présenter une Amérique égalitaire, au moment même où les Noirs y subissaient lynchages et ségrégation.

« Ce n’étaient pas des violations des droits civiques, dira Malcolm X, mais des violations des droits de l’homme. »

Dans ce contexte, la musique devient un instrument destiné à masquer une politique d’ingérence.

Une séquence du film montre ainsi Louis Armstrong servant de couverture à l’exfiltration de 1 500 tonnes d’uranium du Congo vers les États-Unis. En découvrant cette manipulation, il aurait menacé de renoncer à sa nationalité et de s’installer au Ghana.

Les mirages de l’indépendance

Soixante ans après, le Congo demeure, comme le disait Fanon, le miroir d’une décolonisation inachevée. Les publicités qui jalonnent le film — celles vantant les vols “vers l’avenir” de la Sabena ou les iPhones issus des minerais congolais — rappellent que les routes de l’exploitation n’ont jamais changé. Elles dévoilent les causes profondes d’un désordre entretenu : un territoire convoité, pris dans les logiques de guerre et sous l’emprise des multinationales extractivistes.

Ce film est à la fois riche et captivant. Soundtrack to a Coup d’État fait remonter les fantômes d’un passé qui continue de nous hanter, celui d’un continent trahi et d’un monde façonné par les abus de pouvoir et les falsifications de la mémoire. Il rappelle que certaines vérités doivent être entendues, encore et encore.

À voir encore dans quelques salles de cinéma.