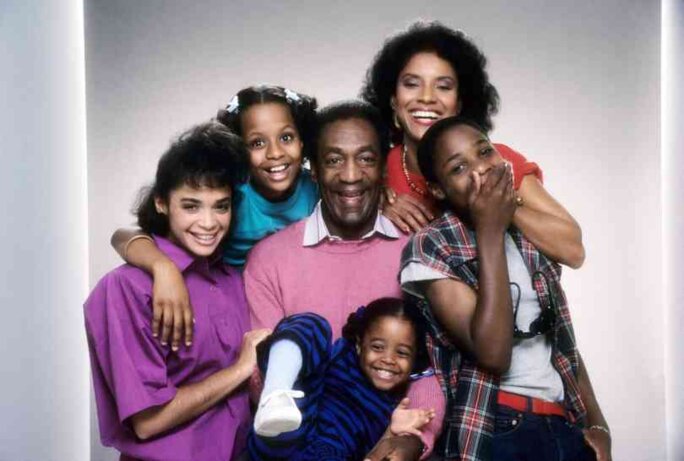

Ceux qui, en Afrique, en Amérique, en Europe ou aux Caraïbes, ont grandi avec la famille Huxtable. Ceux pour qui, chaque générique de The Cosby Show était une parenthèse enchantée, un moment d’ancrage et d’espoir.

Car cette série, ce n’était pas juste de la télé. C’était un baume. Un manifeste discret. Un miroir désiré. Dans les années 80, quand le monde noir semblait s’effriter sous les coups de boutoir du désenchantement post-droits civiques, des ghettos et de la guerre contre le crack, The Cosby Show proposait une autre narration. Celle d’une famille noire unie, drôle, cultivée, élégante. Celle d’une réussite qui ne niait pas les racines, mais les célébrait.

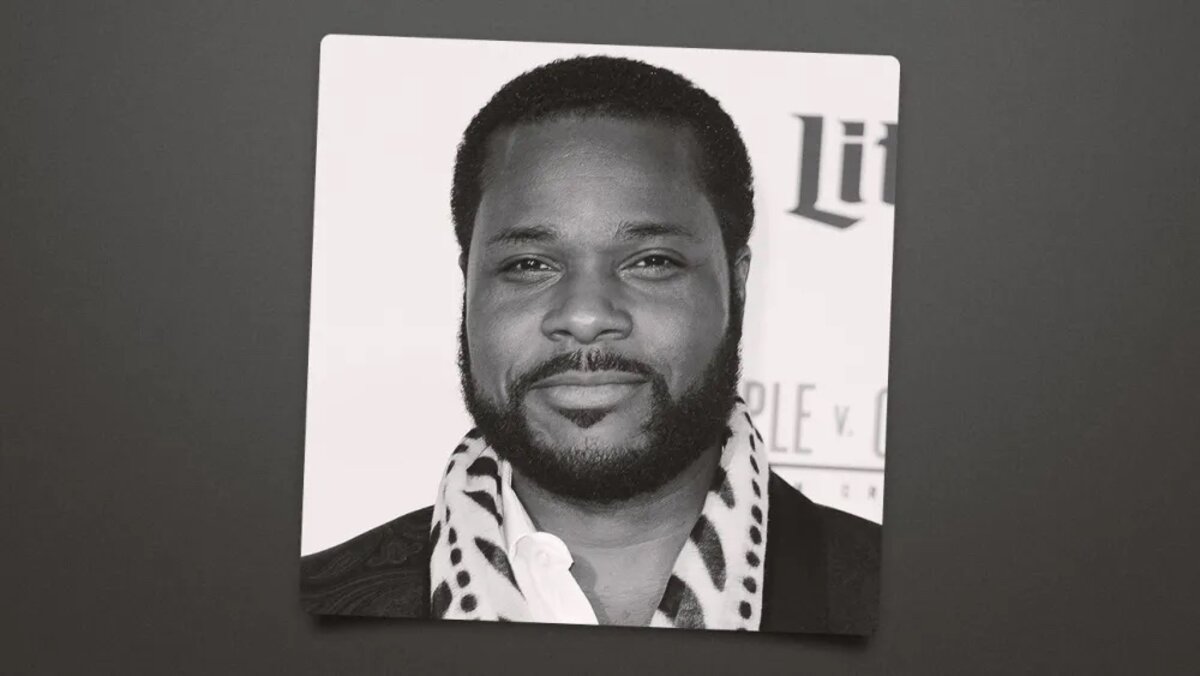

Agrandissement : Illustration 1

Un besoin de représentation

On ne le formulait pas comme tel à l’époque. Nous étions trop jeunes pour parler de "représentation positive". Mais on le ressentait viscéralement : ça comptait. Voir un père obstétricien, une mère avocate, Claire Huxtable, sublime et redoutable, qui me fascinait autant qu’elle m’intimidait, des enfants épanouis, des dialogues nourris de jazz, de littérature, de respect.

C’était une image rare, précieuse. Un contrechamp à une Amérique où les Noirs étaient trop souvent cantonnés à des rôles de victimes ou de criminels. À une époque où les figures emblématiques de la lutte n’étaient plus, où les quartiers noirs étaient ravagés par la drogue, le chômage, l’abandon. The Cosby Show, sans tambour ni trompette, rappelait que nous valions plus que nos stigmates.

Et même quand Theo faisait le pitre ou ramenait des mauvaises notes, son père ne manquait pas de le remettre à sa place, avec fermeté et humour.

Agrandissement : Illustration 2

Malcolm-Jamal Warner, entre jazz et conscience

Son nom disait déjà tout : Malcolm, pour Malcolm X. Jamal, pour Ahmad Jamal, le pianiste de jazz. Warner, élevé par une mère seule, portait en lui l’histoire d’une Amérique noire debout malgré tout. Et même si Theo était un ado farceur, parfois cancre, souvent touchant, son interprète est vite devenu bien plus.

Au fil des années, Malcolm-Jamal Warner s’est affirmé comme un homme de scène, un poète, un musicien. Un artiste conscient, mot-clé dans une Amérique où être noir et lucide est une forme de résistance. Il parlait des hommes brisés, des pères absents, des combats silencieux. Il refusait les stéréotypes, se battait contre les assignations. Il avait, comme le disait si bien Toni Morrison, « ce regard que seuls ont ceux qui savent ce que la perte signifie. »

Il laisse derrière lui une petite fille de huit ans, présente lors du drame. On ne peut que lui souhaiter de grandir dans la lumière d’un tel héritage. Et devenir, à son tour, une force tranquille.

La télévision comme miroir magique

Après le choc, après la pluie d’hommages, à juste titre, je me suis posée. Et j’ai repensé à ce que The Cosby Show m’avait donné, à moi, jeune fille du Cameroun, grandissant dans une famille de la petite bourgeoisie intellectuelle, où la télévision et la lecture du magazine Ebony étaient mes seules fenêtres sur l’Amérique.

Oui, la lecture était déjà une évasion. Mais la télévision, elle, rendait les rêves visibles. Intimes. Claire Huxtable, je l’ai admirée avant de comprendre qu’elle incarnait la puissance féminine noire. Plus tard, j’ai découvert Dominique Devereaux dans Dynastie, autre modèle, autre fascination. Mais la première, la toute première, fut cette famille new-yorkaise où l’on dansait, riait, se chamaillait, s’aimait. C’était cela, l’âge de l’innocence. Longtemps avant de comprendre que les écrans pouvaient autant déformer qu’ils ne révélaient.

Agrandissement : Illustration 3

Ce que nous devons à Theo

Aujourd’hui, c’est à Malcolm-Jamal Warner que je pense. À Theo, ce frère maladroit et tendre qui ressemblait aux nôtres. À l’homme qu’il est devenu, lucide, solide, poétique. À l’enfant de Malcolm et d’Ahmad. À celui qui nous a accompagnés sans le savoir.

Il est parti trop tôt, à 54 ans. Mais il laisse une trace. Et peut-être est-ce cela, la vraie réussite : laisser une empreinte, un souvenir chaleureux, une idée du possible.

Que la terre lui soit légère. Et que nos écrans, même s’ils scintillent un peu moins depuis quelque temps déjà, continuent de refléter ce que nous sommes encore capables d’être.