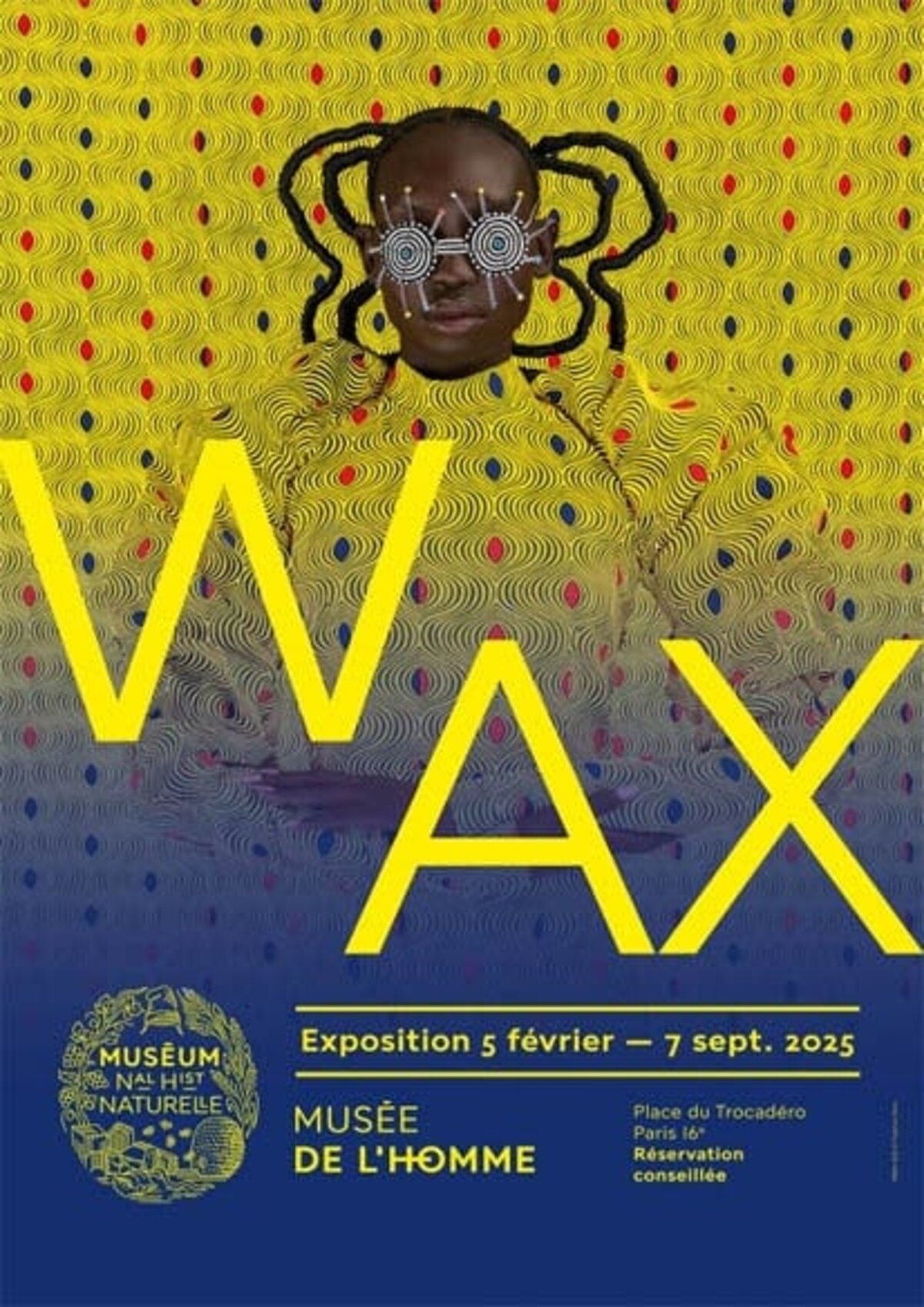

Une occasion idéale pour plonger dans l’histoire de ce tissu aux motifs éclatants. Car le Wax, on le croise partout : sur les marchés d’Abidjan, de Yaoundé ou d’Accra, dans les défilés de Dior, dans les studios photo de Bamako immortalisés par Seydou Keïta ou Malick Sidibé, jusque sur les tote bags branchés de Brooklyn, de Londres ou de Paris.

Avec ses motifs immédiatement reconnaissables, il s’est imposé comme le tissu africain par excellence. Pourtant, son histoire est tout sauf linéaire : né d’un détournement industriel d’un textile venu d’Asie et importé en Afrique par les puissances coloniales, il a été adopté, renommé puis réinventé par celles et ceux qui l’ont porté. Aujourd’hui, il est au cœur des débats contemporains sur l’identité, la mondialisation et la réappropriation.

Un langage visuel universel

À l’origine, le Wax est un cousin du Batik javanais, ce tissu millénaire, fait main, inscrit au patrimoine immatériel de l’Unesco. Les manufactures hollandaises et anglaises, au XIXᵉ siècle, mécanisent le procédé et l’exportent. L’Asie boude l’imitation, mais l’Afrique de l’Ouest l’adopte aussitôt.

Ce sont des soldats ghanéens, enrôlés entre 1831 et 1872 par l’armée coloniale néerlandaise et envoyés combattre à Java, qui découvrent le Batik sur place. À leur retour en Gold Coast, ils rapportent ces étoffes, éveillant la curiosité et le désir pour ces tissus colorés, assez pour que les manufactures européennes réorientent leur production vers l’Afrique de l’Ouest.

En quelques décennies, le Wax devient un marqueur social et esthétique incontournable.

Son atout ? Une puissance graphique qui le rend immédiatement identifiable. Les motifs, végétaux, géométriques, symboliques, sont autant de proverbes visuels, portés sur les épaules, les hanches ou en foulards. Dans le film culte Bal Poussière (Henri Duparc, 1988), les épouses de « Demi-Dieu » se divisent en « pagneuses », fidèles à l’enroulé traditionnel, et en « robeuses », adeptes de coupes modernes. Un débat de style, mais aussi de société, où le Wax se fait à la fois tradition et modernité.

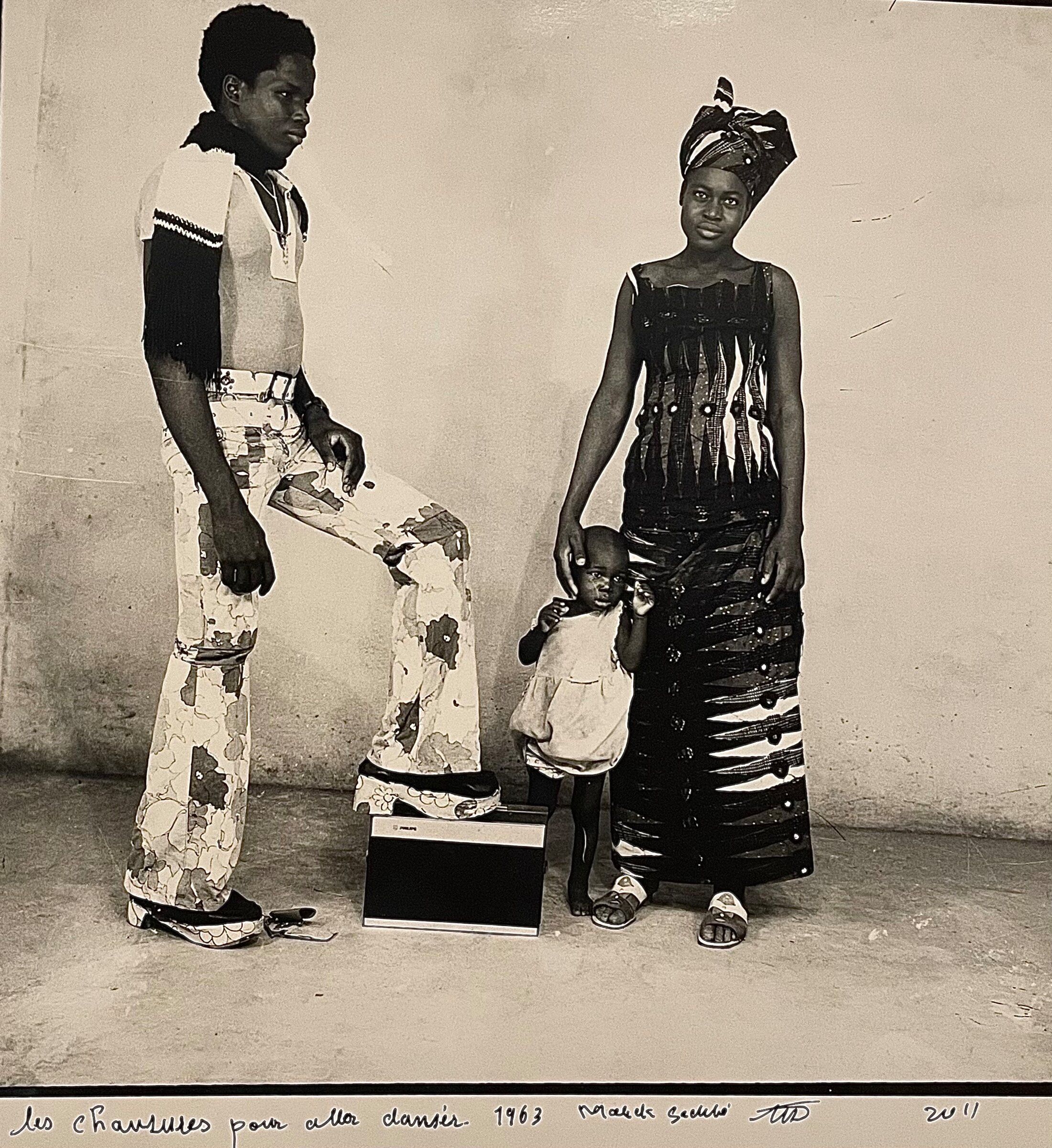

Les photographes maliens Seydou Keïta et Malick Sidibé l’ont immortalisé dans leurs studios de Bamako, entre robes chatoyantes, boubous fiers et costumes occidentaux. Pour la postérité, le Wax incarne une Afrique post-indépendance, jeune, joyeuse, confiante, en pleine effervescence.

Avant le wax : un continent d’étoffes

Le wax n’a pas surgi dans un désert textile. Bien avant lui, l’Afrique s’habillait déjà de tissus chargés de sens.

Au Mali, le bogolan se couvre d’argile et de symboles protecteurs. Au Cameroun, le ndop indigo déploie ses motifs totémiques lors des grandes cérémonies. En Afrique de l’Ouest, l’indigo teinte les corps de bleus profonds, couleur de prestige et de spiritualité. Le Ghana, lui, tisse le kente, éclat de couleurs où chaque fil raconte une histoire politique ou sociale. Et du Mali au Sénégal, le bazin, coton damassé et brillant, incarne l’élégance des jours de fête.

Autant de traditions qui rappellent que le wax ne remplace pas : il s’est ajouté, en invité flamboyant, à un patrimoine textile déjà foisonnant.

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Point d’histoire : des soldats ghanéens à Java

Au XIXᵉ siècle, le Ghana (alors Côte-de-l’Or) et l’Indonésie faisaient partie de l’empire colonial néerlandais. Pour renforcer leur armée dans les Indes orientales, les Hollandais recrutent entre 1831 et 1872 plusieurs milliers de soldats ghanéens, intégrés au KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger), l’armée royale des Indes néerlandaises.

Envoyés à Java pour participer aux guerres coloniales, ces soldats découvrent le batik javanais, tissu artisanal décoré à la cire. À leur retour en Gold Coast, ils rapportent ces étoffes comme souvenirs précieux. Leur succès local attire vite l’attention des manufactures européennes, qui décident de produire des imitations industrielles destinées non plus à l’Asie, mais à l’Afrique de l’Ouest.

C’est ainsi que, par un détour militaire inattendu, le batik javanais devint l’ancêtre direct du Wax africain.

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

Pagnes et fast fashion

Dans les années 1960-90, les célèbres Nana Benz du Togo bâtissent de véritables empires commerciaux grâce au Wax. Ces femmes d’affaires, riches et influentes, distribuent les motifs, leur donnent des noms savoureux (Chaussures du roi, Mon mari est capable, Tomate), et transforment le tissu en un véritable langage social partagé. Le Wax devient alors un média textile.

Mais à l’ère de la mondialisation, le tissu prend un nouveau virage. Depuis 2004, la levée des quotas textiles a ouvert le marché aux producteurs d’Asie (Chine, Inde, Pakistan), qui fournissent aujourd’hui jusqu’à 95 % du Wax vendu en Afrique. Résultat : une production massive, des motifs renouvelés sans cesse, une logique de fast fashion.

En parallèle, la mode mondiale s’empare du Wax. De Dior à Burberry, de Stella Jean, créatrice italienne d’origine haïtienne, à des collaborations avec Uniwax en Côte d’Ivoire, le tissu est réinventé sur les podiums, les tapis rouges et les rues européennes. De Lomé à Château-Rouge, du foulard au sac de luxe, le Wax circule dans tous les espaces.

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

Entre affirmation et critique

Face à cette industrialisation, les artistes contemporains se réapproprient le Wax pour en explorer les contradictions.

- Thandiwe Muriu utilise ses illusions photographiques pour interroger la féminité et l’identité à travers des fonds saturés de wax.

- Omar Victor Diop le met en scène dans ses portraits, dialogue entre histoire coloniale et présent globalisé.

- Gombo, avec La Naissance du Wax, critique l’héritage colonial de cette étoffe importée par les Hollandais au XIXᵉ siècle.

Au-delà de l’esthétique, le Wax reste un tissu intime et politique. Il accompagne les étapes de la vie, naissances, mariages, funérailles, se transmet de mère en fille comme un matrimoine textile, et se charge de messages sociaux ou militants : campagnes contre l’excision, sensibilisation au cancer du sein, célébration de la Journée internationale des droits des femmes.

Agrandissement : Illustration 10

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

Le tissu qui habille nos contradictions

Colonial par naissance, africain par adoption, mondial par circulation, le Wax est à la fois célébré et critiqué. Mais sa force est d’avoir été repris et transformé, jusqu’à devenir un outil de mémoire, d’émancipation et d’expression.

Aujourd’hui, les artistes africains et afrodescendants l’utilisent pour réécrire l’histoire d’hier et d’aujourd’hui, parce qu’il se prête à toutes les métamorphoses et qu’il fait irruption, haut en couleurs, dans ces mondes qui veulent, envers et contre tout, demeurer uniformes.

Mais alors, et vous : plutôt pagneuse ou robeuse ?

Informations pratiques

📍 Exposition : Wax

📅 Jusqu’au 7 septembre 2025

📍 Musée de l’Homme, Paris