Je relaie ici l’analyse de Joëlle Wiels, qui publie sur ces sujets depuis les années quatre-vingts et a co-dirigé l’ouvrage Mon corps a-t-il un sexe? (La Découverte, 2015). Je prolonge ainsi une collaboration intellectuelle inaugurée avec la fondation de l’Institut Émilie du Châtelet pour le développement et la diffusion des études sur les femmes, le sexe et le genre (2006) et renouvelée avec notre article commun, « Être féministe en 2020, ou comment faire face au succès ? » (Diogène 2019/3 n°267-268). Publication originale: page Facebook de l'autrice, 14 aout 2024.

Les boxeuses Imane Khelif et Lin Yu-ting viennent, à leur corps défendant, de relancer la polémique sur le genre des sportives de haut niveau, apparue à la fin des années 60 et popularisée par « l’affaire Caster Semenya » (une athlète spécialiste du 800m) depuis 2009[i]. Disqualifiées en 2023 des championnats du monde de boxe féminins par l’association internationale de boxe (IBA) au motif qu’elles ne « remplissaient pas les critères d’éligibilité pour participer aux compétitions féminines », les deux boxeuses ont cependant été admises à concourir aux JO car, dixit le porte-parole du CIO, « les tests effectués par l’IBA n’étaient pas légitimes ». Un imbroglio administrativo-politique donc, sur fond de guerre entre les deux institutions, mais dont les victimes sont, comme souvent, des femmes !

Car bien sûr, à l’ère des médias tout puissants et des réseaux sociaux rois du monde, Imane Khelif et Lin Yu-ting ont fait l’objet de toutes les supputations possibles quant à leur « véritable sexe ». Quand on ne les traite pas tout simplement d’homme, comme l’ont fait les toujours subtils J. K. Rowling ou Elon Musk, on leur reproche d’être « hyperandrogènes ». Et il est vraisemblable que ces athlètes, comme leurs prédécesseuses Caster Semenya ou Duty Chand, pour ne citer que les deux plus célèbres, vivent cette inspection malsaine et publique de leur corps comme « l’expérience la plus profonde et humiliante de leur vie »[ii].

Quels sont les tenants et aboutissants de cette polémique ?

COMMENÇONS PAR UN PEU DE BIOLOGIE. L'hyperandrogénie est un terme un peu fourre-tout qui désigne, chez les femmes, la présence excessive d'androgènes (hormones sexuelles masculines) dans le sang. La famille « androgènes » comporte sept membres, dont la testostérone est la plus importante en quantité et en effets biologiques. Les manifestations principales de l’hyperandrogénie sont l'hirsutisme (trop de poils sur le corps), l'acné persistante, la voix grave, l’alopécie (chute des cheveux), des règles absentes ou irrégulières et parfois une hypermusculation. Elle touche 5 à 10 % des femmes - et donc pas seulement les athlètes de haut niveau.

Il existe quatre causes principales d’hyperandrogénie féminine : d’une part le syndrome des ovaires polykystiques et l’hyperplasie congénitale des surrénales, qui affectent des femmes ayant deux chromosomes X (46,XX) ; d’autre part le déficit en cinq alpha-réductase et le syndrome d’insensibilité (partielle ou complète) aux androgènes, que l’on trouve chez des femmes ayant un chromosome X et un Y (46,XY, cas rare mais possible ! Voir Mon corps a-t-il un sexe ? La Découverte, 2015, dir. Évelyne Peyre et Joëlle Wiels[iii]).

L’hyperandrogénie est l’une des manifestations de ce que la médecine regroupe sous le terme « désordres du développement sexuel » (DSD en anglais). On parle aussi d’intersexuation, ce que le Collectif Intersexe Activiste–OII France définit comme « la situation sociale des personnes nées avec des caractéristiques sexuelles primaires et/ou secondaires considérées comme ne correspondant pas aux définitions sociales et médicales typiques du féminin et du masculin ».

VOYONS MAINTENANT quel est le lien entre un taux élevé de testostérone dans le sang des athlètes intersexes et leurs performances sportives. Quelques chiffres permettront d’y voir un peu plus clair. Tout d’abord, il est incontestable qu’en moyenne les hommes (athlètes ou pas) ont un taux de testostérone dans le sang supérieur à celui des femmes. Cependant, il est variable d’un individu adulte à l’autre : les taux admis comme normaux vont de 10 à 34 nanomoles par litre (nmol/l) chez les hommes et de 0,7 à 3 nmol/l chez les femmes.

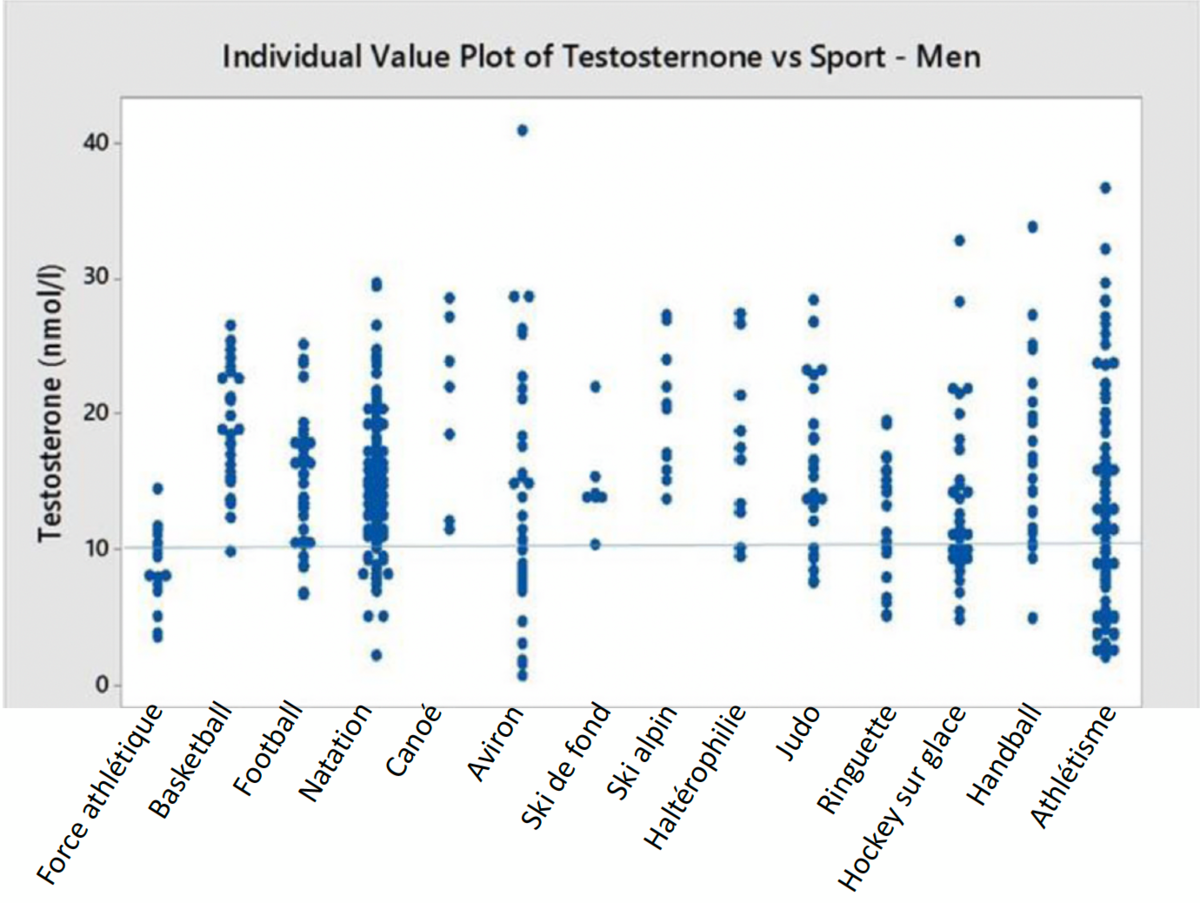

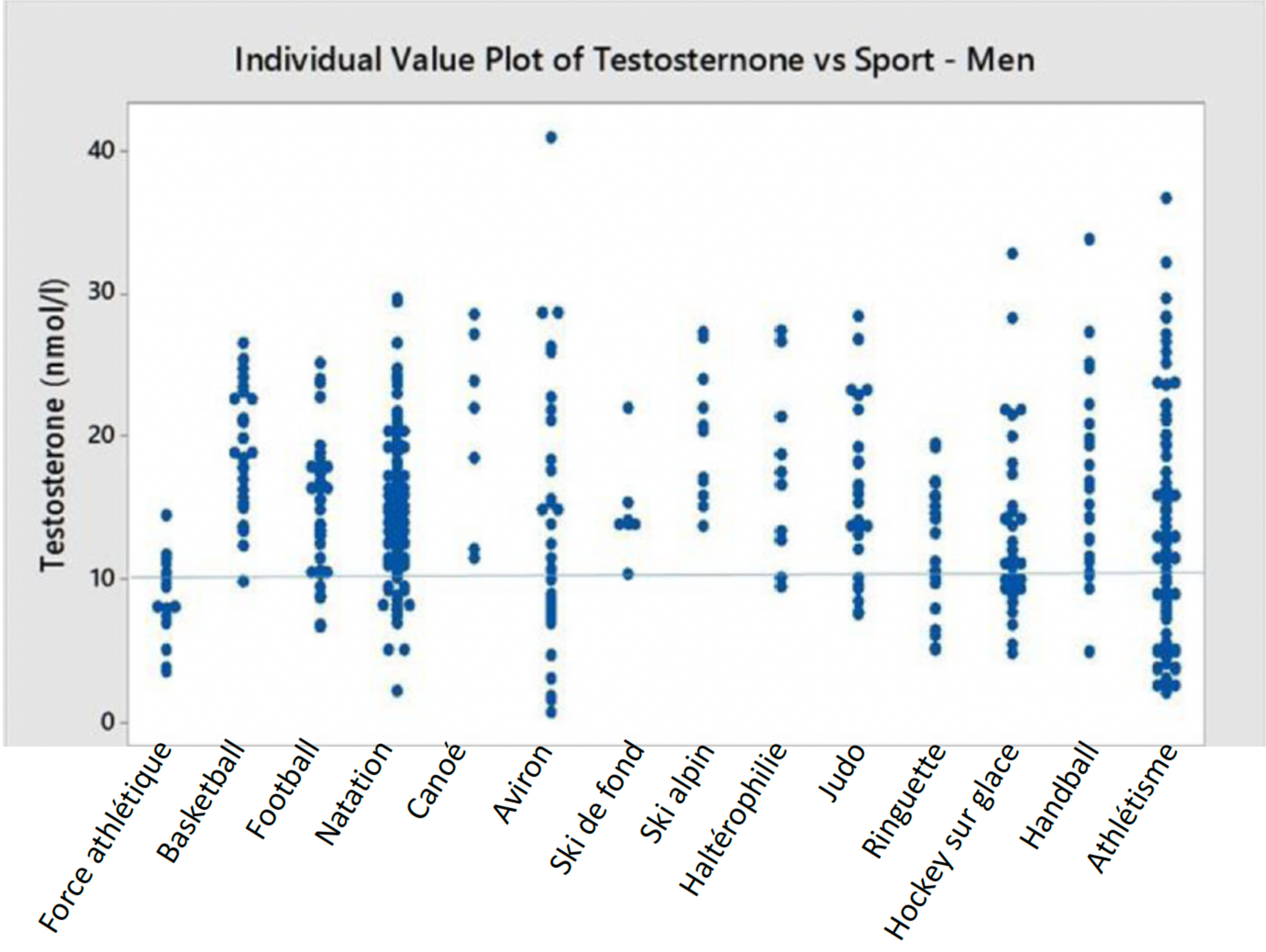

Ces dernières années, plusieurs études ont été consacrées à l’analyse du niveau d’expression des hormones sexuelles chez les athlètes de haut niveau. L’une d’entre elles a mesuré les taux de testostérone chez 445 sportifs concourant dans 14 disciplines différentes (figure 1)[iv]. On y retrouve la grande variabilité entre individus (chaque point bleu représente une personne) mais on constate aussi que dans 8 disciplines sur 14, de nombreux champions ont un taux de testostérone inférieur à la limite « normale » pour les hommes (10 nmol/l). C’est notamment le cas pour les champions de la discipline Force athlétique (une sorte d’haltérophilie avec des mouvements réduits et des charges plus lourdes). Un homme hypoandrogène est donc capable de soulever de terre des poids de 400kg. Le rôle de la testostérone dans les exploits sportifs en prend un coup !

Agrandissement : Illustration 1

Figure 1 : Taux de testostérone sérique chez 445 athlètes masculins de haut niveau. 113 hommes (25,4 %) ont une valeur de testostérone inférieure à 10 nmol/l (sous la ligne horizontale verte). Source : Sönksen PH et al.

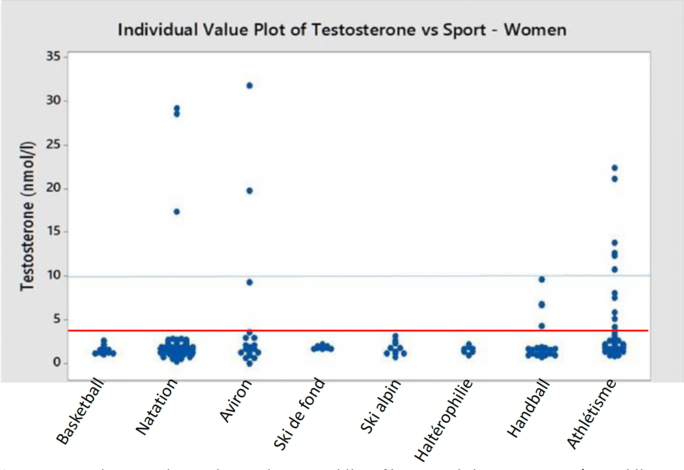

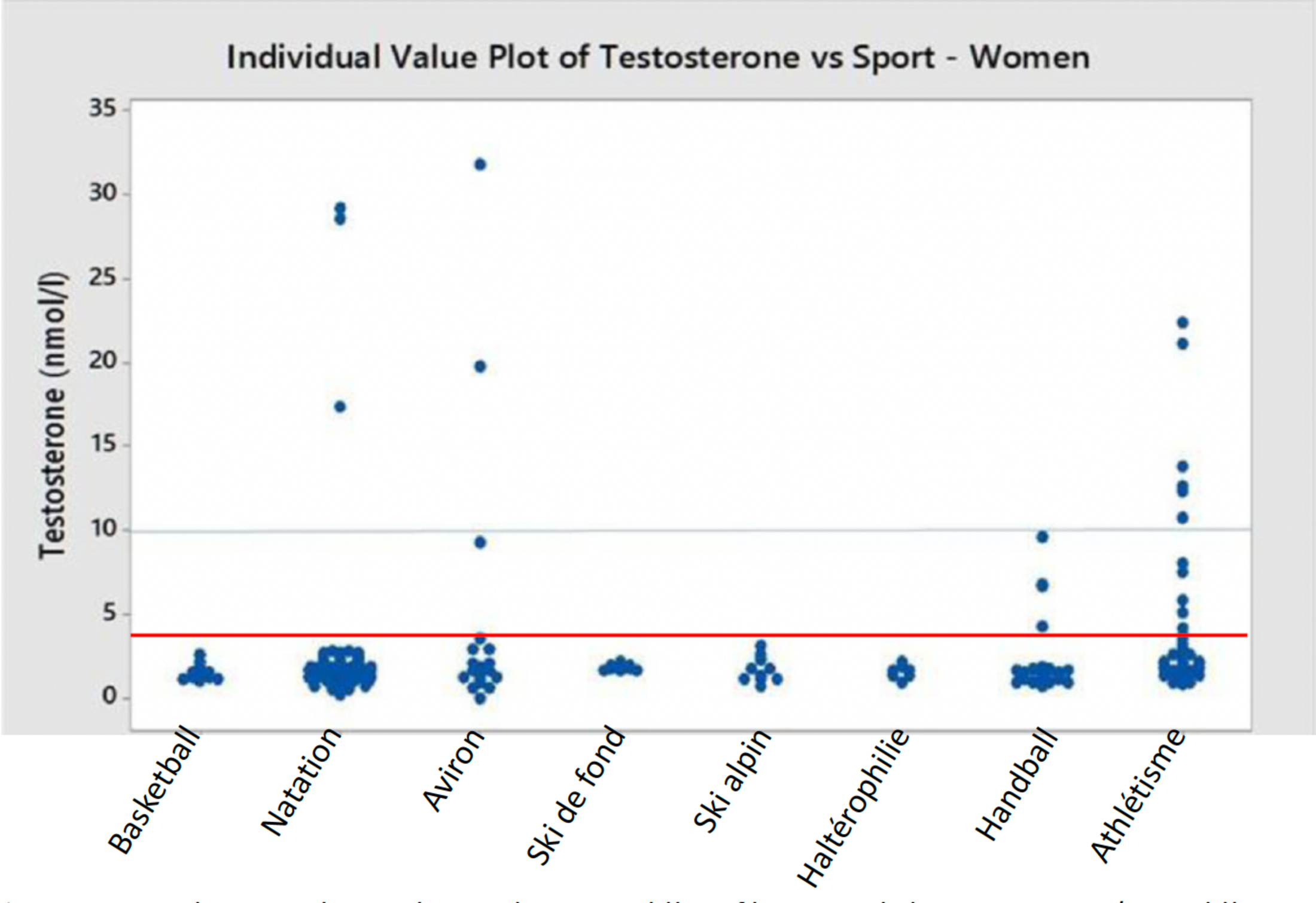

La même équipe de scientifiques a étudié les taux de testostérone chez 231 sportives concourant dans les mêmes sports (figure 2, où n’apparaissent que les 8 sports où les échantillons étaient pertinents). On observe ici aussi de la variabilité inter-individus, mais il apparait que 13,6% des athlètes (32) ont un taux supérieur à la limite « normale » des femmes (2,7 nmol/l dans cette étude) dont 11 ont un taux supérieur à 10 nmol/l.

Agrandissement : Illustration 2

Figure 2 : Taux de testostérone sérique chez 231 athlètes féminines de haut niveau. 32/231 athlètes (4,8 %) ont un taux de testostérone supérieur à 2,7 nmol/l (ligne rouge ajoutée par moi) dont 11 ont un taux supérieur à 10 nmol/l (ligne verte). Source : Sönksen PH et al

Une autre équipe a fait un travail similaire sur 839 athlètes femmes et a observé des taux de testostérone variant de 0,01 à 29,30 nmol/l. Après avoir écarté de leur études 5 athlètes hyperandrogènes 46,XY, les taux mesurés allaient de 0,01 à 11,90 nmol/l[v].

Les deux équipes sont donc parvenues à des résultats similaires quant à la variabilité des niveaux de testostérone dans le sang des sportives. Cependant, elles s’opposent radicalement quant au rôle joué par la testostérone dans leurs performances. La deuxième clame haut et fort que le taux de testostérone est directement corrélé aux performances et que donc les règlements excluant des compétitions féminines les athlètes intersexes ayant « trop » de testostérone sont tout à fait fondés. La première, au contraire, récuse ces règlements au motif argumenté que les études statistiques sur ce critère ne sont pas significatives. D’autres équipes se rangent dans l’un ou l’autre camp.

Dans l’optique où les règlements seraient valides, deux questions (au moins) restent sans réponse :

- Comment un champion avec un taux de testostérone de 2 nmol/l peut-il être aussi performant qu’un autre ayant un taux de 40 nmol/l ?

- Pourquoi les femmes intersexes 46,XY ayant un déficit en 5 alpha-réductase qui présentent des taux de testostérone élevés ont-elles des records bien inférieurs à ceux des hommes dans leurs catégories ?

On le voit, les études actuelles ne permettent pas de trancher sur le rôle de la testostérone dans les performances sportives. À l’heure où l’on nous explique que le mental joue un rôle fondamental dans la réussite d’un·e athlète, cela semble assez raisonnable.

Dans le doute, et en attendant des études plus conclusives, les fédérations sportives internationales devraient donc s’abstenir d’appliquer ce critère. Or ce n’est pas le cas : plusieurs fédérations internationales le font, dont celles de natation (World aquatics) et d’athlétisme (World athletics). Cette dernière par exemple a adopté depuis 2011 un « Règlement régissant l’admissibilité à concourir dans la catégorie féminines (pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel) »[vi] qui cible 5 catégories de DSD ne survenant que chez les athlètes ayant un caryotype 46,XY, même si ce n’est pas explicitement mentionné. Le seul critère retenu pour les admettre est le niveau de testostérone – dont il faut rappeler que le taux maximal acceptable a déjà changé 3 fois, passant de 10 nmol/l en 2011 à 5 en 2018 puis à 2,5 aujourd’hui, histoire d’éliminer à coup sûr les athlètes soupçonnées. En cas de dépassement de ce seuil, c’est à l’athlète de « décider » si elle prend ou non un traitement médical pour rentrer dans les critères imposés.

De son côté, World aquatics[vii], retient le critère de la testostérone mais elle exige en plus de connaitre le caryotype de tous·tes les athlètes, afin de leur ouvrir les compétitions féminines et les compétitions masculines. Les femmes intersexes 46,XY peuvent concourir dans la catégorie « homme » (ce qu’aucune ne fait) ou se soumettre à la mesure de leur taux de testostérone (là aussi fixé à un maximum de 2,5 nmol/l). Comme pour World athletics, celles qui sont 46,XX et atteintes d’hyperandrogénie peuvent concourir chez les femmes sans restriction, alors qu’elles présentent vraisemblablement des taux de testostérone supérieurs au taux maximum toléré.

Citons également le règlement de World rugby, aussi vague que restrictif, qui décrète : « Les personnes non-binaires qui ont connu les effets biologiques de la testostérone au cours de la puberté et de l'adolescence ne peuvent pas jouer au rugby féminin ». Précisons enfin que de nombreuses fédérations sont en train de revoir leurs règlements, a priori pas dans le sens de la tolérance pour les femmes intersexes.

Quant au CIO, il s’en remet aux règlements de chaque fédération pour ce qui concerne l’admissibilité des athlètes dans les catégories féminines ou masculines des JO (sauf cas exceptionnel comme l’IBA, qu’il ne reconnait plus depuis 2019). C’est ainsi que Caster Semenya, exclue par World athletics depuis 2018, n’a pu concourir ni aux JO de Tokyo ni à ceux de Paris.

Il apparaît donc qu’au nom de « l’équité entre athlètes », les instances sportives définissent les hommes et les femmes sur uniquement deux critères, simplistes et rétrogrades, que l’immense majorité des spécialistes de la communauté scientifique et médicale rejette aujourd’hui. Et qu’à partir de ces critères, elles établissent des règlements qui limitent l’accès à la catégorie femmes en visant spécifiquement des athlètes jugées trop masculines, le plus souvent sur leur seule apparence physique. Car, bien sûr, une femme qui gagne un peu trop facilement ou de manière un peu trop répétée est suspecte, alors qu’un sauteur à la perche comme Armand Duplantis, qui devance son second de 30 cm, est juste un athlète exceptionnel, de même qu’un nageur comme Léon Marchand, qui remporte deux médailles d’or le même soir ! Deux poids, deux mesures. Les femmes ont l’habitude…

Joëlle Wiels, Directrice de recherche émérite CNRS, 14 aout 2024

[i] Anaïs Bohuon, Le Test de féminité dans les compétitions sportives. Une histoire classée X ? Paris, éditions iXe, 2012

[ii] Sentence arbitrale délivrée par le tribunal arbitral du Sport le 1er mai 2019 pour l’arbitrage entre Caster Semenya et la fédération d’athlétisme Sud-Africaine contre l’Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme (IAAF). https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Award_-_redacted_-_Semenya_ASA_IAAF.pdf (en anglais)

[iii] Mon corps a-t-il un sexe ? Sur le genre, dialogues entre biologies et sciences sociales. Direction : Evelyne Peyre et Joëlle Wiels, La Découverte, 2015. Voir plus précisément les articles p.42, p.64 et p.78.

[iv] Peter H Sönksen, Richard I G Holt, et al. “Why do endocrine profiles in elite athletes differ between sports?” Clin Diabetes Endocrinol. 4:3, 2018

[v] Stéphane Bermon, Pierre Yves Garnier et al, “Serum androgen levels in elite female athletes”. J Clin Endocrinol Metab. 99 :4328-35, 2014

[vi] https://worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules, chapitre C3.6

[vii] https://www.worldaquatics.com/rules/competition-regulations