Le 27 février 2010, un séisme de magnitude 8,8 touche le Sud du Chili, coûtant la vie à plus de 500 personnes, victimes de l’effondrement d’infrastructures ou du tsunami formé quelques heures après les secousses. Parmi les dommages du terremoto (tremblement de terre), le chantier de construction d’une centrale hydroélectrique sur le fleuve San Pedro, entamé depuis 2008, date de l’approbation des travaux par les autorités environnementales locales.

Au Chili, les énergies renouvelables représentaient déjà 48% de la production d’électricité en 2020, soit au-dessus de la moyenne de l’Union européenne (38,6%). Mais cela s’explique davantage par son patrimoine naturel que par une politique climatique d’envergure ; du fait de son morphotype unique, le Chili est baigné par le soleil toute l’année au Nord, et secoué par vents et pluies au Sud, permettant une activité photovoltaïque, éolienne et hydroélectrique rentable. Ajoutée à cela l’absence de ressources pétrolières ou d’industrie nucléaire, les incitations économiques à investir dans la production d’énergie non-renouvelable sont plus limitées que dans d’autres pays.

Ainsi, lorsque le projet de barrage hydroélectrique du fleuve San Pedro est lancé au début des années 2000, il l’est pour le compte d’une entreprise de production électrique privée, Colbun, et non par un effet d’aubaine grâce à des subventions de l’Etat chilien, qui compte de toute façon parmi les moins interventionnistes du continent. L’autorisation acquise auprès des autorités environnementales est obtenue en dépit des nombreux risques pour la biodiversité de la région : toute faille sismique engendrée par les travaux pourrait mettre en péril la Réserve de la biosphère protégée par l’UNESCO depuis 2007.

Agrandissement : Illustration 1

La faune et la flore de la région souffriraient de la bétonisation du barrage et des innombrables tours métalliques supportant les lignes à haute tension, mais aussi de la retenue d’eau et de l’assèchement du fleuve. Selon l’avocat et professeur à l’université Austral de Valdivia – l’agglomération à l’embouchure du fleuve – Vladimir Riesco « la retenue d’eau de 38 mètres de hauteur interrompra le flux naturel du fleuve San Pedro », ce qui va par exemple « empêcher la migration naturelle de la faune aquatique » dans la zone.

Après le tremblement de terre de 2010, les travaux sont interrompus. Le projet reste alors en suspens pendant de longues années, jusqu’à son annulation définitive en septembre 2022. Finalement, malgré 150 millions de dollars investis et une biodiversité déjà agressée, ce projet ne verra jamais le jour. Mais qu’est-ce qui a motivé et permis son lancement, et celui de tant d’autres similaires ?

L’inquiétante légitimation internationale

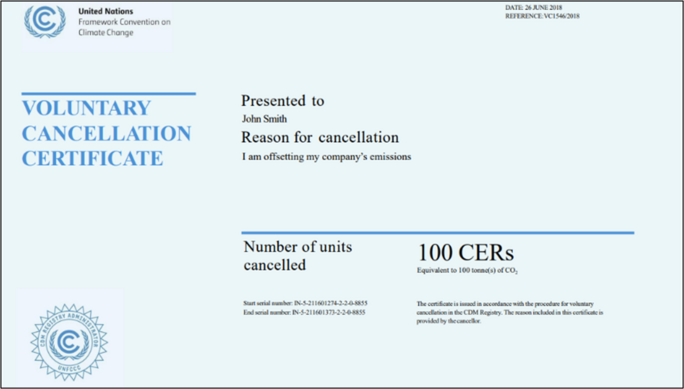

L’entreprise à l’initiative de la construction du barrage, Colbun, fait partie des nombreuses compagnies productrices d’électricité de source renouvelable à proposer des solutions de réduction d’empreinte carbone. Elles s'offrent aux entreprises, mais aussi aux individus, et ce directement depuis leur site Internet. Ce qui peut surprendre davantage, c’est que la compensation proposée n’est pas que symbolique : elle est certifiée par les Nations Unies, en vertu de plusieurs accords internationaux.

En 1997, le protocole de Kyoto est le premier accord international fixant des règles contraignantes limitant les émissions de gaz à effet de serre (GES). Son article 12, entré en vigueur en 2005, crée le dispositif du « Mécanisme de développement propre » (MDP), qui permet à des entreprises issues de pays ayant souscrit à des engagements chiffrés de se voir délivrer des crédits carbones en compensation de la construction de projets permettant la réduction des émissions de GES. Ces entreprises reçoivent un crédit correspondant aux émissions évitées par la mise en œuvre du projet, calculées par rapport aux émissions locales du réseau électrique sans ce projet – une tonne d’équivalent CO2 évitée vaut une unité, l’URCE.

Mais le dispositif comporte deux grands biais qui l’ont rapidement empêché de remplir ses objectifs. D’abord, il incite à construire des infrastructures qui produisent de l’électricité, ce qui augmente la production nationale d’électricité « propre », mais il n’incite pas à l’arrêt des centrales polluantes et carbonées productrices d’électricité. La baisse des émissions n’est donc pas systématique, elle n’a lieu que lorsqu’il y a un arrêt de la production carbonée à la suite de la réalisation du nouveau projet.

Ensuite, les cours des crédits de carbone se sont effondrés à partir de 2011, passant de 20€ en moyenne à moins de 1€ aujourd’hui sur certains projets. Cette chute des cours, liée à la surabondance des crédits, signifie que la manne récoltée n’est pas suffisante pour financer l’intégralité de la construction du projet. Elle ne permet que d’assurer une rente complémentaire à la production d’électricité, qui est par ailleurs généralement déjà profitable ou subventionnée par des fonds publics.

Par exemple, pour la centrale hydroélectrique de Chacayes, toujours au Chili, dans une région voisine du projet de centrale du fleuve San Pedro et d’une taille légèrement inférieure à celui-ci (111 MW contre 144, de quoi fournir de l’électricité pour une ville de 100 000 habitants environ), l’ONU crédite l’entreprise de 234 271 URCE sur une période de sept ans d’exploitation. Pour un prix situé autour de 3$ la tonne, l’entreprise – en l’occurrence une multinationale australienne, Pacific Hydro, rachetée par une entreprise publique chinoise, SPIC – dispose ainsi de 100 000$ par an environ. Cette somme ne lui parvient de toute façon que bien après la mise en service de l’infrastructure et n’est conditionnée à aucun investissement supplémentaire ; elle peut donc parfaitement venir compléter les dividendes des actionnaires (en l’occurrence, l’Etat chinois) ou les bonus de fin d’année des salariés.

Pourtant, ces crédits achetés à prix dérisoires sont utilisés par des entreprises ou des particuliers pour compenser des émissions de carbone bien réelles et afficher fièrement une « neutralité carbone » à bas coût. La centrale de Chacayes est entrée en service en 2011, mais continue à recevoir chaque semaine des contributions de particuliers ou d’entreprises au prix de 3,37$ la tonne. Parmi les derniers contributeurs de décembre 2023 : une société autoroutière de la région (120 tonnes pour « compenser les émissions de GES de ma société »), une entreprise nationale téléphonique (26t pour « compenser les émissions de GES d’un événement ») ou encore un citoyen danois (10t pour « compenser mes émissions de GES »).

Plus généralement, on y trouve une multitude d’hôtels ou de petites entreprises qui revendiquent par la suite une neutralité carbone auprès de leurs clients, pour quelques centaines de dollars à peine. Leur achat de crédit ne réduit pourtant pas directement les émissions de GES, mais le certificat des Nations Unies fait foi : il inspire la confiance des consommateurs et décourage les éventuelles autorités responsables de la lutte contre le greenwashing.

Agrandissement : Illustration 2

Le site dédié de l’ONU a au moins l’avantage d’être transparent sur les achats de crédit, même s’il permet l’anonymat. Son utilisation est surtout si simple qu’elle frise la caricature (voir le graphique ci-dessous, trouvable en cliquant sur le deuxième onglet du site). On peut également y lire sur la page d’accueil que « la compensation, c’est comme le crowdfunding de l’action climatique », ce qui contredit la réalité selon laquelle, contrairement au financement participatif associatif, ici le projet précède son financement.

Cette description trompeuse cache donc le fait que ce marché n’est pas principalement un moyen de financer de nouveaux projets ; il est avant tout un moyen de les légitimer en les certifiant et en même temps de « verdir » l’image de ceux qui achètent ces crédits. Le site de l’ONU met ainsi en avant des exemples de bons clients ayant acheté des crédits pour réduire leur empreinte carbone : la « police zéro carbone » de Dubaï ou des « vignobles net positifs en carbone » en Californie.

Malgré tout, ce marché est de taille relativement modeste par rapport à d’autres marchés carbone d’ampleur tels que le système d’échanges de quotas européen (SEQE) et il n’est pas utilisé par les très grandes entreprises. Les géants du greenwashing sont généralement plus vigilants et achètent leur quota de carbone sur des marchés mieux encadrés, où le crédit carbone est plus cher : le cours fluctue autour de 80€ la tonne dans l’UE depuis le début du conflit en Ukraine. Il s’agit donc essentiellement d’un marché pour les « petits » du greenwashing, des PME qui sont, au mieux, naïves sur l’effet de leur achat, au pire, cyniques et désireuses de tromper le consommateur intéressé par des services contributeurs de l’action climatique.

Des dispositions nationales également favorables aux multinationales

La possible certification internationale du projet est un argument massue dans le débat local sur la validation du projet. Mais ces projets n’ont généralement même pas besoin de ces arguments internationaux pour voir le jour tant ils sont favorisés face à leurs opposants locaux. Si l’on en revient au projet du barrage sur le fleuve San Pedro, la Commission régionale de l’environnement a approuvé le projet très largement (16 votes pour, 1 vote contre) en 2008, après que l’entreprise a promis des compensations financières aux opérateurs touristiques locaux et produit des études géologiques complémentaires.

Le simple apport en électricité d’un barrage de cette taille, que sa production soit émettrice de carbone ou non, est généralement suffisant pour s’attirer la sympathie des autorités locales et nationales. Le chantier attire des emplois et génère de l’activité économique, tandis que la production électrique attendue favorisera la sécurité énergétique des Chiliens et surtout les projets d’extraction minière ou industriels à haute demande énergétique. Il s’avère notamment que l’entreprise Colbun appartient à moitié à la holding familiale Matte, dont la fortune trouve son origine dans l’extraction minière.

Une particularité du Chili réside dans la propriété privée sur l’eau, garantie par la Constitution de 1980, écrite sous la dictature du général Pinochet, et le code de l’eau de 1981. Le Chili demeure en effet à ce jour le seul pays où le droit à la propriété privée sur l’eau est inscrit dans la Constitution, malgré les tentatives récentes de retirer cette disposition. Les textes en vigueur donnent une prévalence aux propriétaires par rapport aux décideurs publics sur la totalité de l’utilisation de l’eau.

Certains textes plus récents protègent les communautés indigènes, notamment la Convention 169 de l’Organisation International du Travail (OIT) en leur donnant un droit de consultation, mais le Chili ne l’a ratifiée qu’en 2008 et n’a publié le décret d’application qu’en 2013. Dans cette région, les indiens Mapuches représentent environ 11% de la population et revendiquent le droit sur la terre et sur l’eau depuis la colonisation espagnole. Ils ne disposent pour l’instant que d’un droit de consultation, c’est-à-dire concrètement un droit à exposer les torts créés par le projet sur leur communauté.

Pour les communautés locales, la rivière est considérée comme sacrée, et la retenue d’eau comme une perte de la force spirituelle des eaux. Elles ont également été extrêmement marquées par les deux séismes de 1960 (le plus fort jamais enregistré sur Terre, avec une magnitude de 9,8, il avait entraîné un éboulement qui avait dévié la rivière et inondé l’ensemble de la vallée) et de 2010. Enfin, ces communautés vivent également de l’activité touristique de la région : restauration, hôtellerie, kayak… Mais ces revendications ont peu de poids, le projet est qualifié « d’intérêt public national ».

Une victoire acquise par défaut

Finalement, l’achèvement du projet a donc été annulé à la suite du séisme de 2010 et des nombreuses années de suspension des travaux. Dans son plan de fermeture du site, l’entreprise Colbun admet renoncer à finaliser les travaux principalement pour des raisons de changement de la conjoncture économique du marché de l’électricité. Depuis les années 2000, les prix des matières premières nécessaires à la production d’énergie éolienne et solaire ont baissé, alors que les coûts de construction de grands projets ont légèrement augmenté. L’entreprise a donc fait le simple choix économique rationnel de rediriger ses investissements vers d’autres types d’énergie, en dépit de l’état des travaux.

Cet abandon n’est donc pas la conséquence de la lutte des collectifs locaux, qu’il s’agisse des organisations écologistes, des collectifs autochtones ou des associations touristiques locales. S’ils ont tout de même célébré cette victoire, ils restent conscients qu’ils sont trop faibles face aux géants de l’énergie et pas assez écoutés par les camps politiques qui pourraient les soutenir, comme celui du président actuel, Gabriel Boric.

Porté au pouvoir par une alliance de partis de gauche radicale et écologistes, ayant acquis sa notoriété dans les grands mouvements étudiants en 2011 qui s’étaient alliés rapidement aux mouvements autochtones et écologistes contre l’annonce d’un soutien gouvernemental à des projets de barrage, le président Boric est aujourd’hui assez loin de leur apporter un franc soutien. En revanche, il se félicite régulièrement de la décarbonation de l’électricité chilienne, grâce aux barrages notamment, et de son coût, permettant également la production d’hydrogène vert en très grande quantité.

Les situations conflictuelles entre monde industriel et communautés natives ou groupes écologistes locaux sont connues et bien documentées, mais elles sont régulièrement racontées comme des conflits purement locaux. Il est donc important de mettre en perspective ces conflits avec le contexte international dans lequel ils naissent. Certes les élites chiliennes mettent en avant un « projet d’intérêt public national », mais l’ONU et les géants occidentaux du greenwashing en font également des « projets d’intérêt public mondial » en prônant une baisse des émissions de GES et en faisant de la lutte contre le réchauffement climatique la priorité suprême des actions supposément favorables à l’environnement.

Pourtant, le lien entre ces projets industriels favorisant une électricité « verte » et les échanges de quota de carbone qui bénéficient directement aux multinationales – ou même à la Chine comme dans le cas de la centrale de Chacayes –, en misant sur la crédulité des individus ou des petites entreprises, est la preuve d’une grande hypocrisie. L’ONU parvient même à valoriser directement des projets mettant en danger des réserves de la biosphère protégées par … l’UNESCO.

Cet exemple est loin d’être unique, mais il illustre l’un des problèmes principaux de la lutte contre le réchauffement climatique. L’enjeu étant global, les actions d’ici ont des effets ailleurs, ce qui est un phénomène bien connu : les émissions européennes contribuent au réchauffement des pays moins émetteurs mais au climat déjà plus difficile. On oublie souvent que pour les dirigeants internationaux, l’inverse est surtout vrai et que les actions d’ailleurs ont des effets ici ; la construction d’un barrage au Chili contribue à atténuer l’effet du changement climatique en Europe ou aux Etats-Unis.

La solution consistant à forcer le développement des énergies renouvelables dans les pays pauvres, quand elle n’est que la poursuite de l’exploitation économique des ressources naturelles et des populations locales mais aussi des logiques de l’extractivisme minier et pétrolier des siècles précédents, ne peut être considérée comme écologiste ni humaniste. Si les luttes écologistes trouvent leur source historique dans des combats locaux, c’est parce que chacun se soucie avant tout de ce qui se pollue sa région. Et tout ce qui, dans le monde occidental, encourage la destruction de l’environnement des autres au prétexte du bien commun n’est qu’une façon d’éviter la remise en question de nos propres actions et de nos responsabilités réelles.