Depuis quelques semaines, on peut lire en ligne un article électrochoc contre Auvity destiné à réveiller les consciences et à raviver les mémoires. Il est évident, je m’en suis assuré auprès d’autres lecteurs, qu’il comporte une allusion implicite à la démystification des âneries pseudo-historiques de l’évêque de Mende que j’ai réalisée il y a maintenant des années. Cette évidence amène un constat : l’article, aussi remarquable que soit son style ravageur – c’est un article proprement… célinien (que l’auteur me pardonne cet adjectif qui sans doute ne le transportera pas d’allégresse) – cet article, donc, pèche tout de même par un défaut que je trouve très embarrassant. Tout ce qu’il explique est vrai, je me suis donné le temps de le vérifier. Mais voilà : il faut se donner le temps. Pourquoi l’auteur ne fait-il aucune mention de ses sources ? Il me semble, en effet, que ce travail salutaire, amorcé il y a deux ou trois ans par un groupe de Lozériens, mériterait mieux que des propos invérifiables par le commun des lecteurs. Donc, puisque j’ai l’avantage d’être cité sans être cité comme ayant critiqué la faible science du triste Auvity, je vais reprendre à bras le corps le dossier de ce prélat qui, réellement, fut très collaborationniste, et n’a jamais été condamné malgré son choix d’aller jusqu’au bout de l’indignité. Je tiens toutefois à signaler que je ne m’arrêterai pas aux considérations touchant l’Académie qui, bien qu’exactes, me semblent parfaitement superflues et nuisent à la clarté de la démarche (« millefeuille argumentatif »).

Le livret militaire résume Auvity en trois formules. Ce petit homme d’un mètre soixante est « bas du front », « sans caractéristiques », et « réformé », d’abord au titre d’« étudiant en religion », puis définitivement pour la flaccidité de sa grosse bedaine. Aucun besoin d’être extralucide pour instantanément comprendre qu’Auvity est tout sauf un Bossuet, un Teilhard de Chardin, ou un Arquillière. C’est un prélat d’ordre inférieur, sans intérêt, très oubliable, mais finalement bien servi par sa platitude puisque c’est à elle qu’il doit de s’être effacé si vite des mémoires après l’Occupation. Il n’est l’auteur d’aucun sermon appréciable, n’a jamais prononcé une pensée digne d’être enregistrée, et aucune trouvaille ne relève ne serait-ce qu’un peu sa vie qui s’étale, mornement, sur presque un siècle de néant intellectuel. L’auteur de Medium a raison, Auvity est un individu de qualité très médiocre : son intelligence est d’un niveau à peu près ordinaire, mais elle est fermée à l’abstraction et la généralisation. Il a l’esprit épais. Ainsi, il manifeste beaucoup de mal à comprendre quelquefois les choses les plus élémentaires. Mais comme il n’est jamais travaillé par le doute, qu’il n’est animé par aucune espèce de curiosité, son autosatisfaction n’en souffre pas. Et voilà bien l’expression qu’on peut lire sur le visage sans caractère de ce gros homme chauve et myope à la trogne grasse et ronde : l’autosatisfaction de la bêtise.

Surtout, ce qui m’a surpris à titre personnel, c’est qu’Auvity est en histoire, en littérature classique, en religion même d’une inculture crasse pour un prélat du premier tiers du XXe siècle. Sans doute, depuis Vatican II, cette inculture chez un prélat de l’Église catholique est devenue normale. Mais elle ne l’était pas du tout dans le premier quart du XXe siècle, où les hauts clercs étaient en général splendidement calés sur tous ces sujets, et presque toujours de remarquables hommes de lettres. Auvity, en effet, est né le 9 janvier 1874. Il a été ordonné prêtre le 27 mai 1899. C’est typiquement un curé de la Belle époque, l’âge d’or de l’intelligence en France, celui où la civilisation européenne, avant d’être anéantie par la boucherie de Quatorze, atteint son plus haut point d’incandescence. Anatole France, dans son Histoire contemporaine, fait du clergé un portrait peu flatteur au point de vue moral, mais la culture et l’intelligence de ses ecclésiastiques est au moins égale à leur corruption. Or ce n’est pas du tout le cas d’Auvity. Non seulement sa doctrine est confuse et indigente, mais encore il dénature les idées par des notions vaseuses qui le condamnent à un style vulgaire et encombré de poncifs où le comique involontaire affleure régulièrement. Tout se passe comme s’il puisait son inspiration dans le Reader's Digest : il mélange à son interprétation toute personnelle de l’histoire médiévale des certitudes capitalistes et un anticommunisme parfaitement anachroniques, les idées reçues des salons de province et l'autodidactisme niais de Bouvard et Pécuchet. Avec cela, une connaissance très limitée du latin qu’il estropie fréquemment, et une mésintelligence bizarre des motifs les plus clairs de l’iconographie chrétienne. Il est même un peu filou: quand il ne trouve pas une référence qui l’arrangerait, il l’invente, carrément. A aucun titre, il ne mérite l’appellation d’historien – que, d’ailleurs, aucun historien n’a jamais songé à lui donner.

Appliquons-nous à examiner dans le détail, preuves à l’appui, quelle fut l’attitude d’Auvity sous l’Occupation. Le 16 janvier 1942, puis le 4 décembre, Auvity publie dans la Semaine catholique de Mende deux adresses aux fidèles de son diocèse. L’une est intitulée « Nos devoirs vis-à-vis du pouvoir civil », l’autre « Le devoir des catholiques ». Les deux textes martèlent qu’un bon catholique doit montrer une « fidélité loyale et dévouée au chef de l'État » : « les sujets ont le devoir de se soumettre à toute autorité légitime, puisque l'autorité légitime vient de Dieu... Les Français ont le devoir strict de lui (Pétain) obéir et de lui marquer fidélité »[1] Seulement voilà, entre ces deux dates du 16 janvier 1942 et du 4 décembre 1942, un événement capital s’est produit qui a bouleversé la situation. Le 11 novembre 1942, les Allemands ont envahi la zone libre. Le 27 novembre 1942, la flotte française s’est sabordée à Toulon. L'armée de Vichy été dissoute sur l’ordre de Hitler. L’École des cadres d'Uriage est supprimée. La situation est telle qu’il est désormais interdit de se payer d’illusions quant au « Maréchal, bouclier de la France » : Pétain n’est plus, de fait, qu’un fantoche, une « marionnette des nazis » (Jocelyn Bézecourt), à tout le moins leur otage. C’est le IIIe Reich qui commande, et Pétain le reconnaît lui-même : il n’a plus son mot à dire. Quand donc Auvity, dans ces circonstances dramatiques, enjoint aux fidèles de faire preuve d’une loyauté sans faille à l’égard du gouvernement, tout bas de plafond qu’il puisse être, il ne l’est tout de même pas assez pour ignorer qu’il ordonne en fait de se mettre directement au service de la Gestapo.

Mais nous savons qu’Auvity est depuis longtemps un adversaire déclaré de la résistance au nazisme et un antisémite convaincu, ce qui fait de lui un allié objectif du IIIe Reich depuis les premières heures de l’Occupation. Et il agit dans ce sens spontanément, par initiative personnelle, non à regret pour satisfaire le désir de la hiérarchie pontificale ou par obligation pour se conformer à la politique publique du soi-disant chef de l’État français. Ainsi, dans une lettre interceptée en janvier 1942 et conservée aux Archives départementales de la Lozère (cote 2 W 3177), Auvity revendique crânement : « Dans mon diocèse, certains éléments étrangers font une campagne gaulliste, dans les diocèses voisins également (…) : j'ai été à ce sujet obligé de préciser le devoir de chacun, d'une façon très nette. » Traduisons: Auvity a sévèrement interdit toute interaction avec la Résistance et encouragé les signalements.

Le 23 août 1942, Jules Saliège, l’archevêque de Toulouse, effrayé par la brutalité criminelle avec laquelle on malmène des familles juives, ordonne la lecture dans toutes les paroisses de son diocèse d'une lettre pastorale intitulée Et clamor Jerusalem ascendit sur le devoir d’humanité envers les Juifs. Cette lettre circule librement sur une grande partie du territoire malgré l’interdiction de Laval que les évêques, dans leur majorité, se contentent de traiter par le mépris. Elle est même aussitôt diffusée non seulement sur les ondes de la B.B.C. à Londres, mais par Radio Vatican [2] qui émet dans toute l’Europe depuis le 12 février 1931 et se définit comme « la voix de Sa Sainteté Pie XII » ! Auvity n’en tient aucun compte. Il prend prétexte de son devoir de collaborer avec Roger Dutruch, préfet complètement nazifié, pour ignorer la position du pape en personne, et fait interdire dans tout le diocèse la lecture de la lettre [3]. Son comportement est d’autant plus criminel qu’Auvity n’ignore rien du sort réservé aux femmes et aux enfants : il lui est parfaitement connu par le camp de concentration de Rieucros. Le zèle d’Auvity est admirable, les nazis sont ravis. Les fonctionnaires de Vichy, et tout particulièrement les policiers de Darquier de Pellepoix préposés aux « questions juives » ne manquent pas de souligner la « bonne volonté » de l’évêque de Mende qui contraste fortement avec la mauvaise grâce des autres dans la répression « des antinazis, des juifs, et des réfractaires au S.T.O. »[4]

Pourtant il n’y a pas que Saliège, soutenu par Pie XII, qui donne l’exemple. On ne compte pas moins que le cardinal Pierre Gerlier, archevêque de Lyon et primat des Gaules, et Jean-Joseph Moussaron, l'archevêque d'Albi, et Edmond Vansteenberghe, l’évêque de Bayonne, et Pierre-Marie Théas, l’évêque de Montauban, et Paul Rémond, l’évêque de Nice. C’est donc bien la responsabilité personnelle d’Auvity qui est volontairement engagée, en pleine conscience, dans l’encouragement donné à la chasse aux maquisards, à l’action de la Milice, aux rafles et aux déportations des Juifs. En 1943, il y a longtemps que les jeux sont faits. Comme le rappelle Annie Lacroix-Riz dans ses travaux [5], François Auvity est largement détesté dans le diocèse de Mende pour avoir « fait pression sur ses séminaristes » en faveur du S.T.O., interdit à ses prêtres d'accorder « les secours de la religion aux réfractaires », refusé « de donner un aumônier au maquis de la Haute-Lozère », et même interdit de protester contre les atrocités allemandes de juin 1943 où une vingtaine de jeunes réfractaires sont descendus par la Wehrmacht, tandis que les autres sont déportés. Or ces « incidents sanglants » avaient « suscité une très vive émotion dans la population rurale de la Lozère ».

Mais c’est avec sa lettre du 2 juillet 1943 publiée dans la Quinzaine catholique du Gévaudan qu’Auvity s’aliène définitivement les fidèles du diocèse. La Lettre, intitulée « À un groupe de Lozériens relativement à la réquisition de la main-d'œuvre pour l'Allemagne », vient délibérément épauler la propagande de réquisition pour le S.T.O. à quelques jours des visites médicales concernant 300 appelés. Auvity donne une directive qu’une fois de plus on ne lui demande pas, et qui se conclut par : « votre intérêt et la sagesse demandent que vous partiez. » Le chantage à la « charité chrétienne » exercé dans la lettre par l’évêque de Mende achève d’écœurer ses derniers soutiens. La condamnation sans appel des réfractaires au S.T.O. et l’ordre d’accepter les travaux forcés au service des nazis témoignent de l’étroite collaboration qui existe entre Auvity et le préfet Dutruch, dont l’antisémitisme virulent est connu depuis 1935, et qui donnera le maquis Bir-Hakeim à la Gestapo. Pour plus de sûreté, l’évêque de Mende emprunte les termes d’Achille Liénart, l’archevêque de Lille décoré par Pétain qui, s'adressant à un auditoire de plusieurs milliers de jeunes gens, prêchait en faveur du S.T.O. : « Est-ce vraiment le moment de considérer chacun son intérêt personnel ? Faut-il sous un beau prétexte de patriotisme qui cacherait mal des égoïsmes, que les plus malins se dérobent et laissent retomber le poids de la charge ingrate sur les petits et sur les faibles ? [...] Ne voyez-vous pas que si quelque chose est capable de préserver la France du bolchevisme, c'est précisément cette union de tous les Français dans la souffrance de leur patrie ? » C’est Liénart toujours qui, en janvier 1944, condamnant la France Libre, mettra ses diocésains en garde contre les « propagandes abusives qui poussent le pays à la guerre civile » et contre les « bandits de profession [qui] ne se gênent pas pour exercer sur les particuliers leurs rapines et leurs vengeances. »[6]

Sur la question du S.T.O. comme sur le reste, Auvity se range avec les pires, et il est repris par eux. Charles Challiol, évêque de Rodez, qui a gardé un silence coupable après les lois antijuives de 1940 et qui entretient des relations plus que cordiales avec les responsables de la Milice et de la LVF, s’empresse de citer son confrère de Mende dans une lettre publique où les arguments d’Auvity sont qualifiés de « lumineux », empreints d'une « sagesse des plus clairvoyantes ». Et Challiol de demander à ses curés de mépriser « ces prétendus théologiens ou ces juristes anonymes qui osent donner des consultations circulantes allant à l'encontre des directives de l'épiscopat. » Dans le Bulletin de Saint-Côme, en septembre 1943, on peut lire que Challiol, « le chef vénéré de notre diocèse (!) a fait sienne la lettre de Mgr Auvity [...] donnant les mêmes consignes au sujet du départ en Allemagne. »[7] Ces déclarations définissent la dernière ligne de partage, parmi les prélats de l’Église de France, entre les jusquauboutistes de la collaboration et les résistants.[8]

On notera en passant un fait qui n’est peut-être pas si anecdotique que cela : tous les évêques résistants, qui s’opposent ouvertement aux diktats des nazis, sont des héros de la Grande Guerre. Pierre-Marie Théas, incorporé en décembre 1914, est démobilisé en 1919 avec la Croix de guerre deux citations. Paul Rémond est démobilisé en 1919 avec le grade de capitaine. Il reçoit la Légion d'honneur, la croix de guerre avec palme, deux étoiles d'argent et deux étoiles d'or, ainsi que la croix d'officier de l'ordre de Léopold en 1922. A la déclaration de guerre, Jules Saliège quitte ses fonctions de supérieur du grand séminaire de Saint-Flour pour se porter volontaire comme aumônier sur la ligne de front. Il est très gravement gazé en 1917, ce qui entraînera une paralysie partielle surmontée avec courage toute sa vie. Trois Justes parmi les nations. Comparons maintenant avec le lamentable Auvity. D’abord il est déclaré « bon pour le service », sa santé étant excellente, comme on pourra le constater par la suite puisque Auvity ne sera jamais malade et mourra à 90 ans passés alors que l’espérance de vie moyenne des Français est de 67 ans dans les années 1960. Auvity se fait dispenser par le conseil de réforme au motif qu’il est « élève ecclésiastique ». Passons. Mais ensuite, il va exploiter une connivence pour simuler une incapacité. Le levier tiré doit être puissant, car Auvity est effectivement réformé. Mais le médecin militaire, qui n’apprécie pas les procédés du conscrit, ne va pas le rater. Motif : « éventration non pathologique » ! Les éventrations sont des relâchements de la paroi abdominale qu’on recense essentiellement chez les femmes qui ont eu beaucoup d'enfants ou, accidentellement, après une opération chirurgicale ratée. Donc le motif est parfaitement injurieux et le médecin militaire, abrité derrière son jargon, s’en est donné à cœur joie : il a réformé un « tire-au-cul » pour cause de relâchement des tripes! Ses confrères apprécieront.

Retour en 1943. Joachim von Ribbentrop est ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich et Ernst Kaltenbrunner, directeur du Sicherheitsdienst, le service de renseignement de la SS spécialement versé dans les opérations secrètes comme les opérations sous faux drapeau. Le ministre allemand et le haut fonctionnaire de la SS cherchent à contrer les tentatives entreprises par les Américains pour amener l’Argentine à renverser ses alliances et à rejoindre les Alliés. Pour les Allemands, le pays sud-américain menace de basculer dans le camp ennemi. Ils conviennent alors d’une opération visant à indigner l’opinion publique argentine, massivement catholique, pour la ramener à de meilleurs sentiments. Le SD commandite au leader fasciste Roberto Farinacci, qui a conservé de son engagement maçonnique une haine anticléricale féroce, un bombardement anonyme du Vatican. Les services de la propagande hitlérienne se chargent ensuite de faire passer ce bombardement pour une agression alliée en rupture de tous les traités. Farinacci s’exécute. Le 5 novembre 1943, à 20h10, un bombardier de la République sociale italienne largue cinq bombes, dont quatre explosent sur la basilique Saint-Pierre de Rome. Pie XII, rapidement informé qu’il s’agit d’une opération sous faux drapeau commanditée par l’Allemagne ne s’exprime pas publiquement sur l’événement.[9] Qu'à cela ne tienne! Auvity, comme à son habitude, ne peut s’empêcher de faire du zèle en faisant distribuer aux curés de son diocèse un communiqué à lire en chaire le dimanche suivant pour « réprouver le bombardement de Rome par l'aviation alliée »! Mais le clergé lozérien, qui avait basculé dans la critique plus ou moins acerbe de l’évêque de Mende, refusa de lire le communiqué. Certains, comme le curé de Pierrefiche, paroisse de l’arrondissement de Mende, pensant que le bombardement était effectivement l’œuvre d’un avion allié, poussa même l’audace jusqu’à commenter publiquement que les bombes n’étaient pas toujours imméritées. Il visait Auvity.

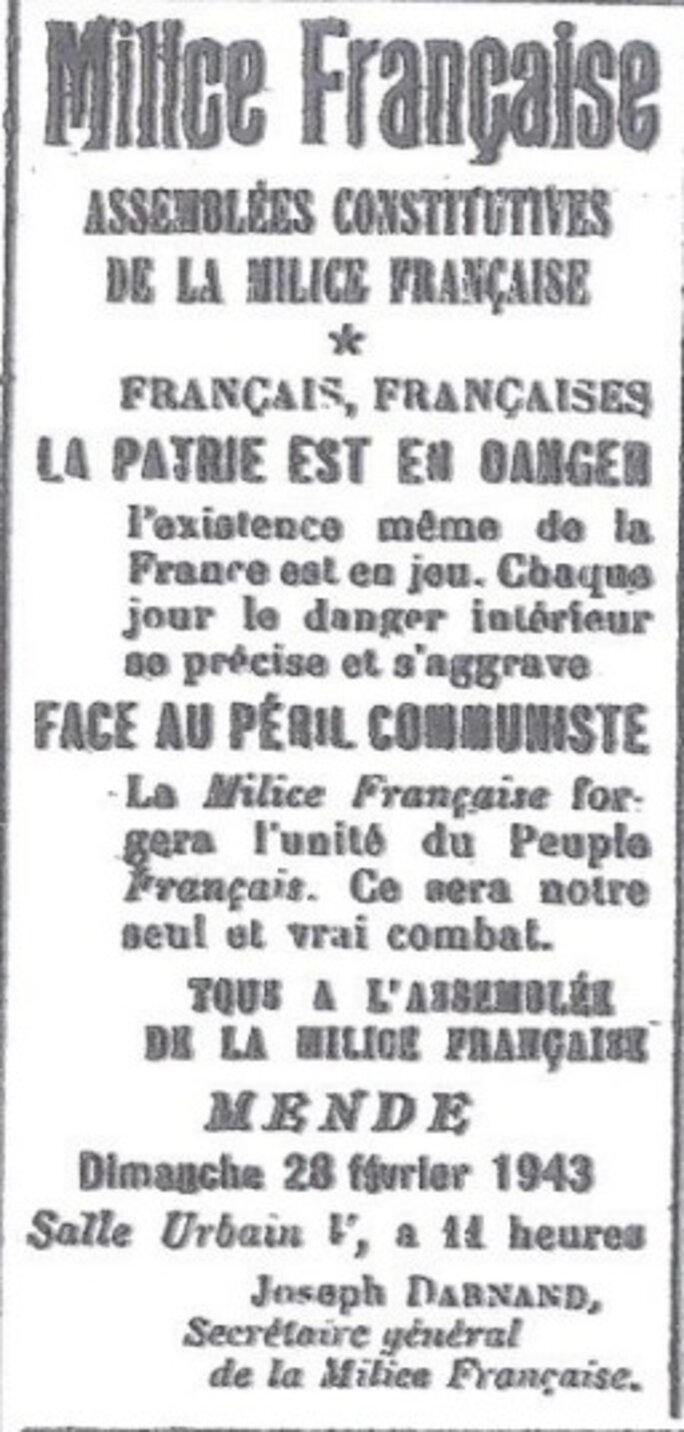

Enfin, il y a le cas de la Croix de la Lozère, l’hebdomadaire clérical de Mende. Il faut bien comprendre que les « liens (coupables d’Auvity) avec la Croix de la Lozère »[10] pèsent particulièrement lourd dans le cas du prélat collaborationniste parce que la Croix de la Lozère, ce n'est pas n'importe quel journal. C’est « la voix militante de l’évêché »[11], « le journal de l’évêché et du parti catholique »[12] . Et il y a une excellente raison pour cela : la Croix de la Lozère, en effet, est « sous la direction d’un prêtre mandaté par l'évêché »[13], en l’occurrence le chanoine Félix Remize jusqu’en 1941, puis son successeur l’abbé Grégoire jusqu’au 13 août 1944. Or la Croix s’est tellement compromise dans la collaboration active avec les nazis dont elle fait la réclame chaque semaine qu’il lui faudra changer de nom – et de directeur – en catastrophe à la Libération pour pouvoir continuer à paraître. On publie des articles antisémites, des articles fustigeant les « gaullistes », des articles pro-Allemands, de la publicité gratuite pour Déat et Doriot qui se bat sous l’uniforme allemand depuis 1941, et la célébration outrancière de la création de la Milice de Darnand. Ce dernier point mérite d’être éclairci, car il n’est pas assuré qu’on comprenne encore ce qu’était la Milice. Comme l’écrit Jean Defrasne dans son Histoire de la collaboration : « Ce sera cette police supplétive que le Führer a demandé (à Laval) de créer lors de l'entrevue du 19 décembre. (...) Darnand parle clair : « Notre volonté est de voir s'instaurer en France un régime autoritaire, national et socialiste, permettant à la France de s'intégrer dans l'Europe de demain. » Les tâches sont celles des SS en Allemagne. »[14] En d’autres termes : la Milice est une police de supplétifs auxiliaire de la Gestapo.

Agrandissement : Illustration 3

A la Libération, la population de Mende est tellement remontée contre Auvity que Henri Cordesse, le nouveau préfet, décide dans un premier temps de le mettre à l’abri au QG F.F.I. et de le faire garder – comme l’explique l’article de Medium – par des Arméniens enrôlés dans la Wehrmacht et retournés par les FTP-MOI. L’avantage est qu’en leur qualité d’étrangers ils sont inaccessibles aux réclamations de la foule qui veut lyncher Auvity. Finalement, l’évêque de Mende est exfiltré par mesure de prudence et se réfugie à la Trappe de Bonnecombe, en attendant que les choses se tassent pour pouvoir rentrer discrètement à Germigny-l’Exempt. Henri Cordesse rappelle que « l'épuration de l’épiscopat français, qui devait à l'origine porter sur de nombreux cas, est rapidement limitée aux dossiers de Saint-Brieuc, Arras et Mende ».[15] On ne pouvait pas faire moins. Mais la tactique adoptée par l’Église est intéressante. C’est celle de l’étouffement jusqu’à l’oubli. Cordesse la décrit très bien :

« Les milieux catholiques restent dans l'attente d'une solution officielle du cas d’Auvity. Le dossier gêne tout le monde, aussi bien la nonciature que le gouvernement. Après enquêtes officielles par le Ministre de l'Information, échanges au plus haut niveau, rapports demandés périodiquement par le Ministre de l'Intérieur au Préfet, il semble que tout soit fait pour laisser le temps faire son œuvre (c’est-à-dire que les agissements d’Auvity tombent dans l’oubli). Ce dossier non refermé, pour aussi particulier qu'il soit, est lié à l'image de marque de la Résistance en général, et par conséquent à tout ce qui, des C.L.L. ou C.D.L., émane d'elle. Pour le prêtre, le notable local, souvent réunis par le souvenir des mêmes comportements à l'égard de Vichy et de l'évêché, il y a là un point d'interrogation gênant. Pourquoi n'a-t-on pas réglé ce douloureux problème avant d'appeler les catholiques aux urnes ? »[16]

Auvity ne retournera jamais à Mende. La justification invoquée pour l'éloigner définitivement de la Lozère, c'est qu'il est haï dans tout le diocèse et qu'une partie de la population semble résolue à lui mettre, comme à Roger Dutruch le 28 septembre 1944, les douze balles dans la peau qu'il mérite au même titre que le préfet collabo, et pour la même raison : haute trahison. François de Menthon, fervent catholique et ministre de la Justice dans le Gouvernement provisoire de la République française, diligente une enquête et conclut textuellement : « Beaucoup de catholiques pensent que Mgr Auvity a perdu toute autorité, et considèrent que son retour ne serait pas sans risque pour sa personne, pour la paix publique et la paix de l’Église. » [10]

De manière intéressante, c’est le discours en faveur du S.T.O. qui, comme nous l’avons déjà dit, a été la goutte d’eau – parce que le vase était déjà plein, depuis longtemps. Les Lozériens étaient à bout de patience. Encore une fois, laissons la parole à Cordesse puisqu’il fut le témoin direct et privilégié de cette affaire :

« Les conséquences de l’Acte contre la Résistance dicté par Auvity sont évidemment très lourdes non sur le nombre des réfractaires, mais sur l'équilibre moral de nombreux résistants catholiques. Ceux-ci en effet, loin d'éprouver un sentiment de culpabilité, jugent comme une erreur et une faute la déclaration de leur évêque. D'ailleurs, les résistants – et les Lozériens dans leur ensemble – ne peuvent considérer le contenu de cette lettre pastorale autrement que comme l'expression de l'opposition de l'Église à la Résistance. »[17]

Le constat de Raphaël Spina, historien du S.T.O., va dans le même sens et rapporte de façon intéressante que « les trois seuls évêques déposés ont tous instamment approuvé le S.T.O. et condamné la Résistance : Mgr Auvity à Mende, Mgr Dutoit à Arras et Mgr Serrand à Saint-Brieuc, dont le diocèse n'en fut pas moins l'un des plus réfractaires. » [18]

Même P. Pierrard est obligé d’admettre la culpabilité « bien gênante » d’Auvity, c’est tout dire. Ainsi, malgré toute sa mauvaise foi, dans un passage destiné à laver plus blanc que blanc, où le chroniqueur régulier du journal La Croix et professeur à l'Institut catholique de Paris n’hésite pas à minimiser, relativiser, atomiser la collaboration des évêques de France qui avec lui deviennent à peu près tous d'aimables résistants, Pierrard ne parvient pas à exonérer Auvity du poids de sa collaboration avec les nazis. Même s’il prend bien soin d’étouffer habilement au passage l’antisémitisme de l’évêque de Mende, l’« historien catholique » est bien forcé de reconnaître – et pourtant son audace est immense – que si « à la lumière des études qui ont été faites (!), on peut affirmer que l'Église officielle compta très peu de collaborateurs (!) à part le cas quasi folklorique (!) du prélat Mayol de Luppé (sic), aumônier de la Légion française contre le bolchevisme (et de la Waffen SS), et celui du cardinal Alfred Baudrillart, obsédé par le péril communiste », on rencontre tout de même « quelques évêques – Florent du Bois de La Villerabel, à Aix-en-Provence, Dutoit à Arras, Auvity à Mende – que leur culte du Maréchal ou un anti-gaullisme viscéral a conduits à la collaboration avec les nazis. »[19] La messe est dite.

Conclusion

Auvity doit à sa façon de signer quelquefois, par coquetterie, Mgr Auvity-Lardy, le surnom dont le Maquis de Haute Lozère l’avait affublé : «Gros Lardy». C’est suffisamment expressif, non seulement au point de vue physique, mais moral. J’ai beaucoup de mal à accepter l’affirmation qu’Auvity était un nazi. Qu’il ait agi très ouvertement dans le sens des intérêts de l’Occupant nazi, c’est un fait qui ne souffre aucune discussion. En revanche, qu’il ait été nazi lui-même, non. Le national-socialisme, en effet, est une doctrine dure qui exige une adhésion, un engagement, des risques. Or Auvity n’était, positivement, rien. Juste un salaud ordinaire. Relire Sartre. Si l’on devait donner une figure au concept du « salaud », c’est-à-dire au bourgeois cultivant sa mauvaise foi, prétexte à toutes les inhumanités, avec une autosatisfaction sans limite, on pourrait choisir Auvity sans peine. La magnifique définition de Pierre Henri Simon vient confirmer ce sentiment: « La mauvaise foi [du salaud], c'est la fausse bonne conscience, l'autosatisfaction dans l'honorabilité, dans la morale ou la religion, tendues comme des fictions protectrices devant le vide de l'être et la comédie hypocrite d'un ordre de bagne ou de prison. »[20] On pourrait aussi dire, en d’autres termes, qu’Auvity, c’est la « banalité du mal ». Seulement, comme Hannah Arendt l’expliquait très bien, la banalisation du mal est un moment nécessaire de la dialectique du mal qui aboutit au mal absolu. Donc il est bon, même à titre posthume, de faire le procès d’Auvity qui participa volontairement à cette dialectique broyeuse de vies humaines.

NOTES

[1] Semaine catholique de Mende, 16 janvier et 4 décembre 1942. La première lettre est reprise dans la Croix de Paris (4 février) et la France catholique (26 février).

[2] Fernando Bea, Alessandro De Caroli, Ottant'anni della Radio del Papa (1931-2011), Libreria editrice vaticana, 2011.

[3] Comité français pour Yad Vashem, site de l’AJPN (Anonymes, Justes et Persécutés durant la période Nazie dans les communes de France), lien: https://web.archive.org/web/20220901215600/http://www.ajpn.org/juste-Jules-Saliege-2513.html

[4] Patrick Cabanel, Vocations et migrations religieuses en Gévaudan, XVIIIe-XXe siècle, CNRS éditions, Paris, 1997, p.83.

[5] Annie Lacroix-Riz, Les Élites françaises entre 1940 et 1944. De la collaboration avec l'Allemagne à l'alliance américaine, Armand Colin, 2016.

[6] Xavier de Montclos (dir.), Églises et chrétiens dans la IIe Guerre mondiale: La France; actes du colloque national tenu à Lyon du 27 au 30 janvier 1978, Centre régional interuniversitaire d'histoire religieuse, 1978.

[7] Henri Fabre et Henri Caillavet, L’Église catholique face au fascisme et au nazisme: les outrages à la vérité, Éditions du Centre d'Action laïque, 1994.

[8] Markus Eikel, Französische Katholiken im Dritten Reich. Die religiöse Betreuung der französischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter 1940-1945, Rombach, 1999 : « In den Erklärungen zum S.T.O. hatten sich die Bischöfe Frankreichs erneut alles andere als einig gezeigt : Deutlichen Protest erhoben Théas, Rémond, Vansteenberghe (Bayonne) und Saliège, die in ihren Erklärungen von » Deportationen, « Verbrechen » und « Zwangsarbeit » sprachen. Andererseits rieten Martin (Puy), Dutoit (Arras), Auvity (Mende) und Challiol (Rodez) in ihren Hirtenbriefen eindeutig dazu, den S.T.O. zu befolgen und dem Vichy-Regime Gehorsam zu leisten.»

[9] Patricia M. McGoldrick, "Who Bombed the Vatican? The Argentinean Connection.", The Catholic Historical Review, octobre 2016, pp. 771-798.

[10] Laurent Ducerf, François de Menthon, Éditions du Cerf, 2006, p. 303.

[11] Annales du Midi, 1988, volume 100, page 321.

[12] Le Monde alpin et rhodanien, Centre alpin et rhodanien d'ethnologie, 1988, p.192.

[13] Patrick Cabanel, Itinéraires protestants en Languedoc du XVIe au XXe siècle: Les Cévennes, Presses du Languedoc, 1998.

[14] Jean Defrasne, Histoire de la collaboration, Presses Universitaires de France, 1988.

[15] Henri Cordesse, La Libération en Lozère: 1944-1945, Reschly, 1977, p.114.

[16] Henri Cordesse, ibidem, p. 160.

[17] Henri Cordesse, Histoire de la Résistance en Lozère: 1940-1944, Les Presses du Languedoc, p. 87.

[18] Raphaël Spina, Histoire du S.T.O., Synthèses Historiques, Perrin, 2017.

[19] Pierre Pierrard, Un siècle de l'Eglise de France 1900-2000, Desclée de Brouwer, 2000, p.128.

[20] Pierre Henri Simon, La France a la fièvre, Le Seuil, 1958, p.39.