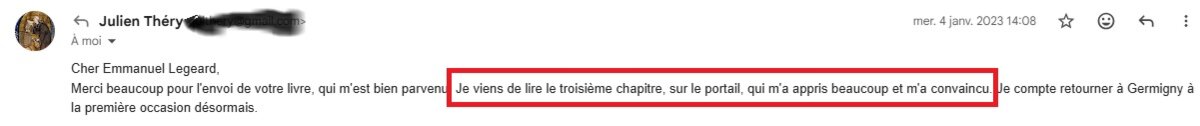

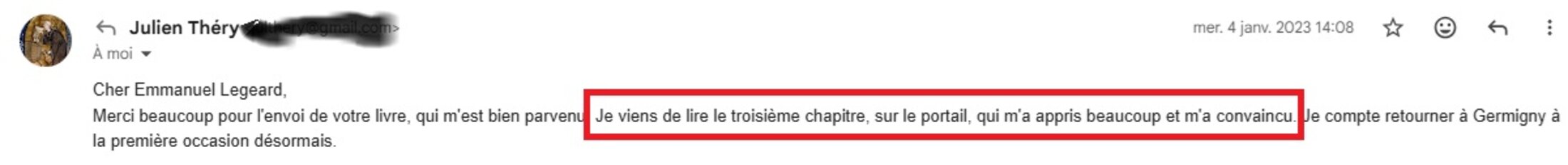

Mise à jour du 23 novembre 2023. Depuis la publication de cet article, salutaire, puisque les imposteurs se sont tus, nous avons reçu bien d'autres compliments pour nos recherches pionnières sur Notre-Dame de Germigny-l'Exempt et l'histoire reconstituée de Germigny au Moyen Âge, mais nous n'en retiendrons qu'un seul, parce qu'il est plus éloquent que tous les autres réunis. Il vient de Julien Théry, agrégé d'histoire, archiviste paléographe diplômé de l'École des Chartes, docteur en histoire, ancien membre de l'École française de Rome, et professeur d'université qui, d'autre part, est un familier de la Nièvre et de la bordure limitrophe du Cher où se trouve précisément Germigny-l'Exempt. Or Julien Théry nous écrit que, dans Germigny-l'Exempt ou les Trois Deniers de Gaspard, "le chapitre sur le portail [lui] [avait] appris beaucoup et [l'] [avait] convaincu." L'aveu de ce médiéviste très informé sur la région nivernaise, qui admet n'avoir pas su d'avance ce que j'explique dans le livre, devrait j'espère administrer la claque nécessaire - et méritée - aux crétins qui pensent qu'il suffit d'intoxiquer le lectorat de la presse régionale en racontant que "Notre-Dame est connue depuis toujours, dans le monde entier et réputée pour sa beauté (!)"... simplement dans le but de justifier leurs magouilles privées.

Agrandissement : Illustration 1

TEXTE ORGINAL:

Des imposteurs ont dernièrement tenté de manipuler l'opinion publique et de mystifier les crédules et les naïfs pour faire croire premièrement que le portail de Notre-Dame de Germigny-l'Exempt (non, le sujet n’est pas «l’Adoration des Mages») avait toujours été célèbre dans le monde entier, et universellement admiré pour sa beauté, ce qui est un mensonge grossier, absurde et risible, deuxièmement qu’ils avaient initié et organisé toutes les recherches patrimoniales sur Germigny, alors qu’ils n’ont été les instigateurs de rien du tout. J’ai donc décidé de récapituler par le menu tous les noms, faits, et dates propres à rétablir la vérité. Je remercie vivement au passage Gérard Coulon, Jean Wirth, Anne Gersten, tous les spécialistes qui me connaissent depuis longtemps, m’honorent de leur amitié, savent le travail que j’ai accompli pendant des années, savent aussi ce qu’il m’a fallu traverser en contrepartie, et qui m’ont assuré leur soutien. Il me faut d’ailleurs dire ma reconnaissance toute particulière envers Jean Wirth à un autre titre, infiniment plus important : la vigueur de ses critiques à la fois salutaires et stimulantes qui sont arrivées à point nommé dans mon travail, en 2020, alors que selon lui je faisais fausse route (et l’honnêteté m’a obligé à admettre qu’il avait tout à fait raison, même si je continue de penser plutôt solides l’hypothèse de l’encastellement et celle du clocher-porche partagée avec Coulangeon). A cette occasion, Jean Wirth m’avait proposé une collaboration sur Germigny. Je lui avais dit vouloir d’abord finir ce que j’avais commencé. C'est fait.

Agrandissement : Illustration 2

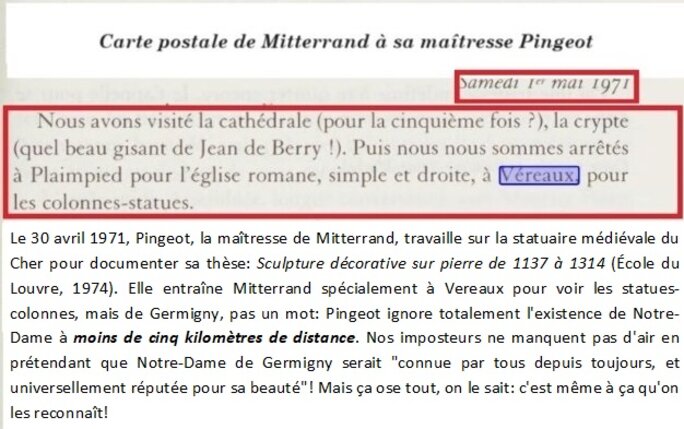

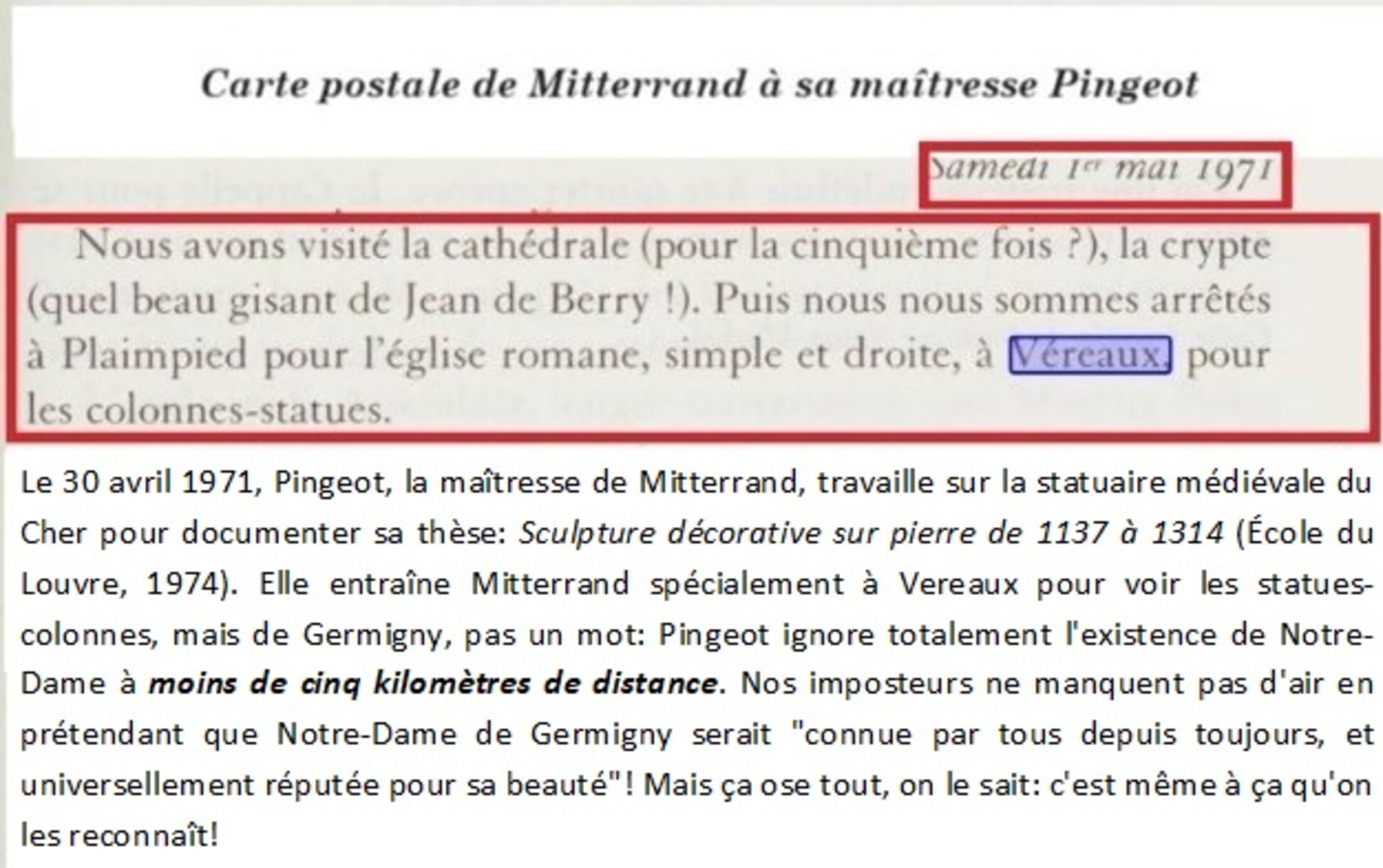

Revenons donc quelques années en arrière. Quand, dans les années 2010, j’ai commencé à m’occuper de Germigny, non seulement personne en France ne connaissait Notre-Dame de Germigny-l’Exempt en dehors du canton de La Guerche (et encore!), mais de plus personne ne voulait en entendre parler : nul ne voulait écrire ni publier un article, encore moins un livre sur ce sujet. Je me souviens d’un certain nombre d’expériences intéressantes qui aboutissaient toutes au même résultat, par exemple cette conversation téléphonique, à l’été 2020, avec Fabienne Darré, la directrice des éditions Lancosme, spécialisées dans le patrimoine du Berry, qui avait cru à une boutade quand je lui avais proposé un livre sur Notre-Dame de Germigny-l’Exempt, et m’avait répondu très exactement ceci: «J’ai la prétention de bien connaître les églises remarquables du Berry, et je n’ai jamais entendu parler de celle-ci!» D’autres s’étaient montrés encore plus directs, ainsi Pierre-Guillaume de Roux: «C’est en France, ce truc ?» Notre-Dame était de fait inconnue de tous. Qu’on en juge : le plus grand historien spécialiste du diocèse de Berry au Moyen Âge, Guy Devailly, n’était jamais venu à Germigny et ignorait totalement l’existence de Notre-Dame. L’un des plus grands spécialistes français de l’architecture romane, Yves Esquieu, n’avait aucune idée de ce dont il s’agissait. Emmanuel Le Roy Ladurie s'était exclamé au téléphone: «Mais Germigny-l'Exempt n'est connu que par vous!» Même Jean Wirth, qui est sans contestation possible le plus éminent spécialiste français de l’image médiévale et un des plus importants historiens contemporains de l’art religieux, ne connaissait visiblement Germigny que vaguement de nom, n’était jamais venu, et se représentait si peu le tympan qu’il m’a demandé de le lui décrire: c’étaient les «deniers de Gaspard», comme je les ai appelés, qui l’intéressaient semble-t-il le plus.

Peu de temps après, en conversant avec un autre grand médiéviste français, Sylvain Gouguenheim, nous nous sommes retrouvés en plein quiproquo. Gouguenheim pensait que je lui parlais de Germigny-des-Prés, non de Germigny-l’Exempt dont il n’avait jamais entendu le nom, et – surpris par mon intérêt pour un monument inconnu – m’a félicité d’avoir entrepris les toutes premières recherches sur le sujet. Juan Antonio Olañeta Molina, le seul historien de l’art vivant à être passé à Germigny-l’Exempt dans le cadre de ses recherches, n’y est venu que pour photographier le chapiteau de Daniel dont il jugeait l’état déplorable. Quand il a appris la sortie de mon livre sur Germigny, Olañeta, qui est actuellement considéré comme l’un des meilleurs spécialistes de l’art roman dans le monde, m’a déclaré son enchantement qu’enfin on écrive quelque chose de sérieux à propos de Notre-Dame de Germigny-l’Exempt sur laquelle il n’avait pu rassembler qu’une bibliographie étique d’une très mauvaise qualité scientifique : à l’exception de Sauerländer, trois malheureux auteurs chez qui les dates étaient fausses et les interprétations erronées (concernant par exemple le rapprochement absurde, selon Olañeta, du chapiteau de Germigny avec celui de Méobecq). Évidemment, Notre-Dame de Germigny était – et est encore – absente de la cartographie de la France gothique de l’université de New York qui se veut pourtant exhaustive et représente une référence pour tout chercheur spécialiste des XIIe et XIIIe siècles.

Les historiens de l’art qui, aux XXe et XXIe siècles, sont passés à Germigny se comptent, très exactement, sur les doigts d’une main : il s’agit de Gilberte Vezin (années 1940), dans le cadre de ses recherches sur les Rois Mages, de Willibald Sauerländer (années 1960), dans le cadre de ses recherches sur la France gothique, et de Juan Antonio Olañeta Molina (2014), dans le cadre de ses recherches sur les représentations de Daniel au Moyen Âge central. Il me faut aussi mentionner en toute justice que Laurence Terrier, excellente historienne de l’art médiéval – et d’ailleurs disciple de Jean Wirth – est également passée à Germigny, en touriste, à l’occasion d’une cérémonie familiale qui se déroulait dans le voisinage. Elle a donc pris du porche quelques clichés, qu’elle comptait archiver, mais cela n’entrait dans le cadre d’aucune recherche. Ajoutons qu’elle m’a adressé un courrier il y a quelques mois pour me demander de l’avertir quand la monographie que j’écrivais sur Germigny sortirait, car elle savait évidemment que personne n’avait jamais rien publié sur le sujet. En tout et pour tout, Germigny figure donc, quoique à titre parfaitement anecdotique – quelques lignes –, dans trois ouvrages assez remarquables qui comportent toutefois quelques erreurs (erreur de description chez Vezin, hypothèses interprétatives réfutées chez Sauerländer, erreurs de dates chez Olañeta, celles-ci ne lui étant pas imputables, mais à mettre sur le compte d’une bibliographie indigente, la seule disponible en 2014) :

* Gilberte Vezin, L’Adoration et le cycle des Mages dans l’art chrétien primitif. Étude des influences orientales et grecques sur l’art chrétien. Paris, Presses Universitaires de France, 1950.

* Willibald Sauerländer, Gotische Skulptur in Frankreich 1140-1270, 1970.

* Juan Antonio Olañeta Molina, La Representación de Daniel en el foso de los leones en la escultura de Occidente (ss. XI-XIII), 2016.

A part Vezin (excellente classification de l’Adoration), Sauerländer (excellente fiche technique) et Juan Antonio Olañeta Molina (excellente analyse du chapiteau de Daniel), tous ceux qui ont parlé de Germigny en ont dit n’importe quoi. Telle historienne, pourtant bourbonnaise, nous décrit soi-disant sur pièces, et avec un aplomb désarmant, les statues colonnes de Germigny qui avaient déjà disparu en 1830 et dont personne ne sait à quoi elles ressemblaient. Tout ce dont on dispose, c’est de deux gravures fantaisistes de Chenavard réalisées à partir d’un croquis d’Achille Allier et qui diffèrent dans la forme. Telle autre historienne nous parle avec le même aplomb des « évangélistes » et des « fleuves du paradis » de Germigny-l’Exempt. Il n’y a ni évangélistes ni fleuves du paradis à Germigny-l’Exempt. Cette affirmation absurde sans cesse radotée par des « spécialistes » qui n’ont pas fait le déplacement résulte d’une lecture fautive de Sauerländer qui se contentait de suggérer que le sujet d’une console du portail était « peut-être un évangéliste » (or ce n’en est pas un) et d’affirmer que le sujet de la console en vis-à-vis était inspiré par le motif de la clef de voûte de la chapelle axiale du chevet de la Madeleine de Vézelay qui, selon lui, figure un fleuve du paradis.

On a fait un raccourci paresseux de Sauerländer, qui n’avait émis, avec prudence, que des hypothèses, et les sottises commencèrent à proliférer : « les évangélistes de Germigny », « les fleuves du paradis de Germigny ». On apprit même que « saint Matthieu » avait été formellement identifié ! Or il n’est pas dans la manière de l’atelier de Germigny dont on voit le travail ailleurs (Saint-Pierre-le-Moûtier) de représenter un évangéliste isolé, sans barbe (même saint Jean) et surtout sans nimbe. Quant au fleuve du paradis, on ne trouve aucun exemple dans l’iconographie d’un personnage à la fois isolé, ne versant pas d’eau et tenant un poisson la tête en l’air. J’ai demandé à la spécialiste du sujet, Giordana Trovabene, de me le confirmer, elle l’a fait. Mais les évocations insensées de Germigny dans les ouvrages d’histoire de l’art abondent littéralement : tout semble permis. Ici, on parle de « l’art déolois de Germigny-l’Exempt », là de Notre-Dame de Germigny-l’Exempt comme d’une « cathédrale du nord de la France » - Germigny est, suivant les auteurs, «dans la Nièvre», «dans l'Allier», «dans le Lot-et-Garonne»! -, ailleurs on affirme que l’Enfant Jésus « regarde sa mère », et, toujours, ce sont les mêmes mots stupides qui reviennent à propos du tympan, lequel représenterait «une adoration des Mages». La formule, désolant prodige de psittacisme, est radotée à l’identique depuis 1836! La paternité en revient à Achille Allier qui sur 850 pages consacrées au Bourbonnais écrit dix lignes d’erreurs sur Notre-Dame. On y trouvera cette phrase qui nous a collé aux semelles de 1836 à 2022 sans jamais porter chance: «le tympan représente l'adoration des Mages». Non, le tympan ne représente pas «l’adoration des Mages» ! Il représente le mystère de l’Incarnation.

Revenons sur la seule notice valable qui ait jamais été rédigée sur Germigny-l’Exempt : celle de Willibald Sauerländer dans Gotische Skulptur in Frankreich. Cette notice d’une quinzaine de phrases trahit un jugement qui, loin d’être admiratif, s’avère franchement condescendant. Le portail est en effet décrit en termes ouvertement désobligeants. Jugeons un peu du «champ lexical» : le portail est primitif («primitiv»), archaïque («archaisch»), peu exigeant («anspruchslos» – le mot poli pour dire médiocre), patibulaire («bärbeißig»), burlesque («burlesk» – le mot poli pour dire ridicule), provincial («provinziell»), et maladroit («ungelenk» dans la version allemande, «awkward» dans la version anglaise). Il n’est donc pas très étonnant que contacté à ce sujet, Sauerländer n’ait eu dans un premier temps que le souvenir estompé d’un portail «plutôt moche» (sic !) qui ne lui paraissait pas valoir qu’on s’y attarde. Ce n’est que dans un second temps, après avoir parcouru la documentation produite après lui – aussi mauvaise en qualité que faible en quantité – qu’il a constaté qu’on n’avait écrit que très peu sur Germigny, et principalement des énormités («nur Dummheiten»), et admis que peut-être, l’endroit méritait finalement mieux.

Pendant plusieurs années j’ai recueilli des éléments susceptibles de sortir Germigny de l’ornière où tout le monde – chercheurs, journaux, éditeurs – semblait bien résolu à le laisser enlisé. Je suis entré en contact avec Philippe Chapu (qui n’avait jamais entendu parler de Germigny) pour la restitution des dimensions du donjon et de son aspect probable, avec Philippe Faure – le grand spécialiste de l’angélologie médiévale (qui n’avait jamais entendu parler de Germigny) – pour vérifier mes hypothèses concernant les anges du tympan, avec Pierre Toubert (qui n’avait jamais entendu parler de Germigny) pour présenter ma théorie de l’encastellement de Germigny, avec la plus grande spécialiste du vitrail médiéval, Françoise Perrot (qui n’avait jamais entendu parler de Germigny), pour discuter la théorie de «l’or d’Arabie» des deniers de Gaspard, avec Irène Jourd’heuil, alors conservateur des monuments historiques de la Direction régionale des affaires culturelles, pour lui demander (le mercredi 5 septembre 2018 à 08 heures 54), sur la suggestion de Damien Berné (qui n’avait jamais entendu parler de Germigny), une étude de polychromie/stratigraphie et un examen de la graphie des phylactères – que j’ai été le premier à identifier et à expliquer (d’où ma correspondance avec Philippe Faure) – sur la voussure extérieure du tympan qui peut constituer un élément de datation. Le jeudi 10 décembre 2020, je demandai à deux des plus grands experts pétrographes de France, Philippe et Annie Blanc, directeurs de recherche au LRMH, d’analyser des échantillons du porche à Montchauvet pour élucider la couleur rose et déterminer la provenance du matériau. Je demandai aussi un avis complémentaire au Professeur Eric Fouache, pionnier de la géoarchéologie. Grâce à eux, nous savons aujourd’hui que la pierre a été extraite d’une carrière locale, et que la teinte est due aux particules d’argile et remonte à l’incendie de 1773.

Je contactai aussi le Professeur Debra Higgs-Strickland, spécialiste des représentations médiévales d’hérétiques pour évaluer mon hypothèse du chapiteau des chats à têtes multiples; elle trouva l’hypothèse recevable en raison des «coiffures excentriques» des personnages représentés, d’ailleurs dotés de cous ophidiens, et dont l’un grimace visiblement.

Du point de vue graphique, nous ne disposions d’aucun élément, exceptés :

* Le plan établi par les Monuments Historiques en 1913, qui était à peu près convenable, quoique améliorable.

* Le très beau travail, réalisé il y a presque 24 ans par Mme Cécile Malinverno, dépêchée par le CRMH à la demande de M. Gilles Goupil de Bouillé, et à qui nous avons demandé l’autorisation d’utiliser sa coupe transversale parfaite de l’édifice (ce qu'elle a aimablement accepté).

Je pris donc, entre autres, l’initiative de reconstituer l’Adoration et de la clarifier, travail de stylisation que réalisa bénévolement pour moi un directeur artistique international de grand talent, Yves Bittar, puis de procéder à la première reconstitution des consoles, très raffinées, mais endommagées et plongées dans les ténèbres du porche. Je demandai sa collaboration à Cécile Ranvier, alors cadre du Musée de Cluny et dessinatrice professionnelle.

En 2021, à l'invitation – inespérée et immédiatement acceptée – des Ediciones Complutense de l’Université de Madrid, je publiai le tout premier article sur Germigny jamais paru dans une revue internationale d’histoire de l’art médiéval : "Saint-Gilles, Laon, Germigny." La même année, je publiai à la SEB le tout premier article jamais paru sur le siège de Germigny-l’Exempt par Louis VI le Gros qui selon moi explique l’architecture «étonnante» (Y. Esquieu) de Notre-Dame. C’est SEULEMENT à partir de ce moment que le nom de Notre-Dame a commencé à circuler, très timidement, dans des milieux savants, donc confidentiels, en France et à l’étranger.

Une dernière chose: c’est moi qui suis l’auteur de l’expression « portail de cathédrale miniature ». Je mets quiconque au défi de la trouver avant 2016 chez un autre auteur. A bon entendeur !