Agrandissement : Illustration 1

Enquête sur un film en forme de puzzle.

Pluie de questions : Pourquoi le film a-t-il pour titre « Nope » ? Comment se fait-il que les héros tuent le monstre, alors qu’un certain esprit du temps voudrait qu’ils capturent pacifiquement une aussi merveilleuse créature ? Ou encore : est-ce important que les personnages soient noirs, est-ce une fable politique sur la place des noirs à Hollywood ? Ou encore, quel est le lien entre l’histoire de Ricky « Jupe » Park et l’intrigue principale, quel rapport entre ce massacre par un singe et la prédation de l’extra-terrestre dans le désert de Californie 30 ans plus tard ? Pourquoi cette chaussure qui se tient verticale lors de la scène du massacre par le chimpanzé dans les studios de la série « La maison de Gordy » ?

Un film comme NOPE ne permet pas de répondre à ces questions à travers une simple analyse littérale de son récit. Il demande plutôt à ce que l’on se laisse hanter par ses images et son dispositif d’ensemble, et que l’on laisse se connecter des associations imprévues, jusqu’à ce que des significations prennent corps. Il s’agit moins d’ « expliquer » le film comme s’il avait une clé – ailleurs que dans la cuisse d’un cheval – que de le suivre, comme Ghost, dans la nuit de ses collines, et attendre de voir ce qui survient. Alors, laissons-nous flotter :

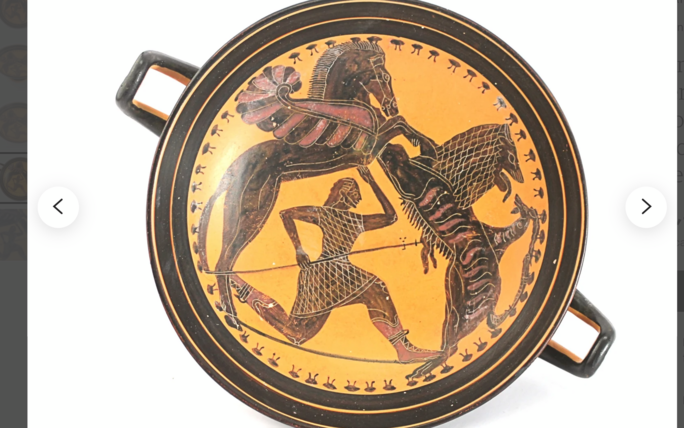

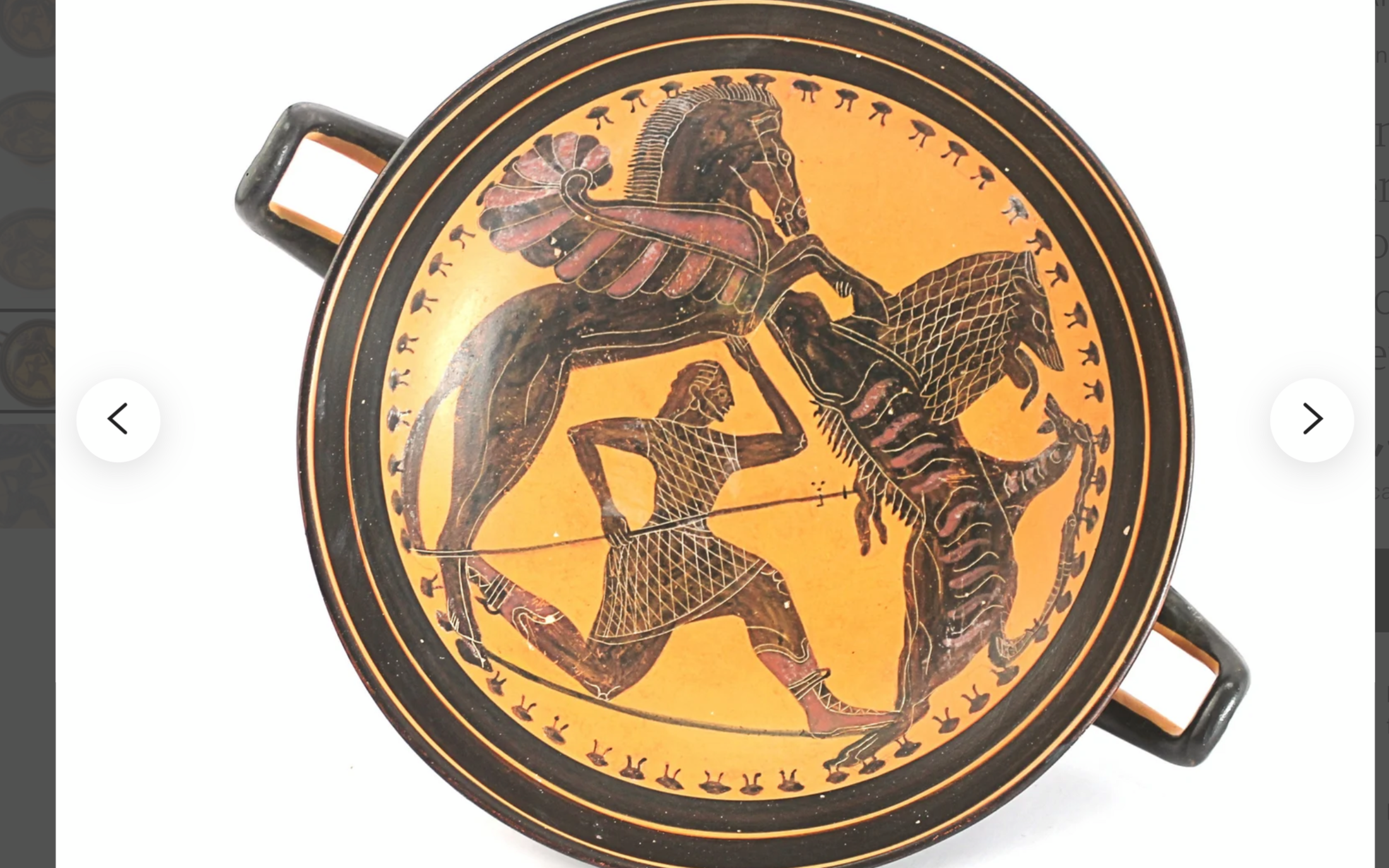

- Les héros tuent le monstre : on reste dans un film de genre, dans la droite ligne des « Dents de la mer », revisitées après la série des «Sharknado » (shark-tor-nado, tout un programme de requins qui tombent du ciel…). S’il y a une problématique de respect du vivant, du droit à l'image des chimpanzés ou des chevaux, c’est plutôt pour marquer cette absence de respect, ou son impossibilité dans certaines conditions. On ne sacrifiera pas les chevaux, mais lorsque l’on a affaire à un monstre, il faut bien se défendre, apparemment. L’enjeu n’est pas celui de la rencontre avec une espèce nouvelle (ni « Rencontre du 3e type », ni « Premier Contact », ni encore la "Mantrisse" de la bande-dessinée des "Mondes d'Antarès" de Leo, à laquelle Jean Jacket ressemble pourtant étonnament), mais le combat mythologique de l’homme – et, en l’occurrence, de la femme – contre le monstre. Et, nous, spectateurs, serons les complices de ce désir de victoire contre le monstre.

Agrandissement : Illustration 2

- Est-il significatif que les personnages soient noirs ? Oui, forcément. Mais d’une manière particulière : la plus grande partie du film se joue entre personnes racisées, noirs, asiatique, latino ; seule une scène engage une confrontation très directe entre noirs et blancs. Des éleveurs de chevaux noirs essayent de « se vendre » face à un public de snobs blancs, et échouent, entre celui qui peine à trouver ses mots, et celle qui, à l’inverse, en fait trop et perd en crédibilité – et le cheval qui rue sur l’estrade. La scène est importante: elle nous parle de la place oubliée des noirs dans le monde d'Hollywood, à commencer par le jockey noir qui montait le cheval au galop d'Eadweard Muybridge. Ce jockey, ancêtre fictif de la famille Haywood, est l'ancêtre réel de la lignée des cavaliers noirs d'Hollywood, qui, du "Sergent noir" à Django Unchained", et au récent film de Jay-Z "The Harder They Fall" (https://vodkaster.telerama.fr/listes-de-films/le-western-afro-ou-de-blaxploitation/1309063), ne cessent de cavalcader contre leur invisibilisation. L'intrigue générale, la lutte contre cet alien blanc en forme de pupille, qu'il ne faut pas regarder mais que l'on cherche malgré tout à capturer du regard par le biais de la photographie, peut être prise comme une allégorie de la conquête par les noirs de leur place dans la société du spectacle. Cependant l’intrigue est rapidement déplacée: elle se situe ailleurs que dans les studios hollywoodiens. Le fait que les héros soient noirs, au fond, on le « perd de vue », et la formulation est peut-être importante. C’est peut-être là ce qui relève le plus d’une science-fiction : et si le fait que les personnages soient noirs était non-pertinent ? Un film où un beau cow-boy serait juste un beau cow-boy, sans que la question de savoir s’il est noir ou blanc avait une importance dans l’intrigue ? On serait alors véritablement « Out Yonder », « en dehors, au-delà », dans un au-delà de la question même de la racisation, dans une société post-raciale. Voilà peut-être ce que ferait advenir fugacement sous nos yeux le film de Peele ? Ce serait peut-être cela, un film venu de l'espace ?

- Quelle est la place de l’épisode dramatique de « La maison de Gordy » dans l’intrigue générale ? Le parc d’attraction « Jupiter’s Claim » se trouve en fond de vallée, au bout du terrain du ranch des Haywood. Il est à la fois au bout et à l’extérieur, comme s’il en faisait partie sans y être complètement intégré – même si la perspective de la vente des chevaux pose la question de l’intégration des deux lieux. « Jupiter’s Claim » est aussi un lieu qui renvoie à l’enfance. D’abord parce que c’est un parc d’attraction, mais il comporte, en son sein, une seconde attraction, secrète : une salle mémorielle dédiée aux objets-souvenirs de la scène traumatique du massacre de « La maison de Gordy ». Ricky « Jupe » Park apparaît ainsi comme un homme hanté par ce souvenir d’enfance. Au niveau littéral, Jupe et OJ sont deux personnages différents dans l’intrigue. Mais, réunis dans cet espace double hanté par l’extra-terrestre, ils forment les deux faces d’un même personnage : d’un côté, OJ, l’homme adulte, confronté à la mort de son père et à la tâche d’en endosser la succession ; de l’autre, Jupe, éternel enfant traumatisé par une scène de meurtre. Si l’on accepte cette identification des deux personnages, alors le territoire hanté peut être compris comme un théâtre psychique où se joue un drame oedipien. Jupe serait en quelque sorte l’inconscient de OJ – ou, du moins, les deux intrigues apparemment hétérogènes peuvent être comprises en miroir l’une de l’autre. Or, en quoi consiste exactement le traumatisme vécu par Jupe ? Dans « La maison de Gordy », il offre un cadeau au singe. Mais sa sœur offre un cadeau beaucoup plus gros. Ce cadeau s’ouvre et laisse s’envoler des ballons colorés et argentés qui sont comme autant de miroirs – et qui préfigurent la forme d’œil aérien de l’extra-terrestre. Un de ces ballons éclate et le chimpanzé, alors, se déchaîne et massacre en direct la sœur puis le père de Ricky. Puis, quand le singe croise le regard du petit garçon, par-dessus un abat-jour blanc et rond qui a l’exacte forme de l’alien, il s’approche, mais ce n’est pas pour le massacrer à son tour, mais pour "checker" avec lui, dans une complicité retrouvée.

Le traumatisme est peut-être plus dans cette complicité que dans le massacre lui-même. Il faudrait alors admettre que le chimpanzé n’a fait qu’exprimer la jalousie de Ricky – lui-même « petit asiatique » adopté dans une famille de blanc, mis en position, comme le singe, de créature de foire – vis-à-vis de sa soeur et de son père. C’est Ricky qui est le meurtrier de sa sœur et de son père, et le "check" avec le chimpanzé signifie «mission accomplie, frère ». L’alien apparaît alors comme le fantôme de cette scène, le spectre toujours vivant de ce désir de meurtre – de la sœur et du père. La sœur et le père ? C'est-à-dire, précisément, les membres de la famille qui entourent OJ. Relevons d’abord qu’il y a un lien qui relie les différentes « créatures » du film : lien qui relie l’homme de couleur (« le petit asiatique ») objet de foire avec le chimpanzé, objet de foire ; puis avec le cheval objet de foire (dans la scène de présentation de Lucky aux studios de cinéma) : ce dernier, à son tour, rue dans les acteurs blancs lorsqu’il se voit dans une boule-miroir – exprimant l’agressivité latente de OJ vis-à-vis de ces blancs qui l’humilient ; enfin lien avec l’alien, lui aussi objet de foire, présenté par Ricky adulte dans « Jupiter’s Claim ». La boucle est bouclée, les deux scènes de massacre dont Jupe est l’opérateur étant l’analogue l’une de l’autre. Au passage, le mystère de la chaussure à la verticale trouve une explication possible : c’est qu’elle figure déjà comme artefact objet de souvenir dans la scène de massacre, qui est un flash-back : elle est en quelque sorte déjà exposée dans sa vitrine, et comme une attestation que la scène du massacre n’est pas vue au présent, mais déjà dans le souvenir de Jupe, en forme de fixation traumatique.

Agrandissement : Illustration 3

La boucle est bouclée, mais à l’intérieur de cette boucle est intégrée l’histoire de OJ. L’alien apparaît alors comme 1° un fantôme qui hante OJ ; 2° le fantôme de son père mort qui plane sur le terrain dont il ne veut pas céder la succession (le père meurt au moment même où l’alien apparaît) ; 3 ° le fantôme du désir inconscient qu’OJ avait de tuer son père – analogue du meurtre du père par Jupe, par l’intermédiaire du chimpanzé ; 4° – et ça se complique – le spectre du désir inconscient qu’OJ a de tuer sa sœur – puisque, dans « La maison de Gordy », c’est bien la sœur, Mary Jo (MJ), qui est massacrée de la façon la plus spectaculaire (même si elle survit). Une fois énoncé, on voit bien l’agacement que suscite Emerald, lorsqu’elle se met trop en avant, mais qu’elle n’est pas vraiment attentive, qu’elle met la musique trop fort – et que c’est précisément cette musique qui suscite l’apparition de l’alien tueur.

On dira que cela ne suffit pas pour vouloir tuer sa sœur – au niveau conscient, certes. Mais le film se met alors à raconter autre chose : l’intégration de la question de la femme dans la question de la discrimination de l’homme de couleur. Ce serait le sens du « Nope » que prononce OJ en résistant à regarder le monstre-œil qui arrive sur lui. En apparence, il détourne les yeux, comme un Bellérophon/Persée monté sur Pégase et affrontant la Chimère/Gorgone, pour éviter de se faire aspirer par l’œil-bouche. Mais si l’on admet qu’il est lié au monstre par un pacte secret, comme l’était Jupe enfant avec Gordy, il dit tout autre chose. Il dit : « Non, cette fois, je ne pactiserai pas avec toi ; tu as déjà tué mon père, mais cette fois, je n’admettrai pas que tu tues aussi ma sœur. » « Nope » est le moment où OJ – initiales de l’un des assassins (de sa femme) les plus notoires de la culture médiatique américaine – dit non à son propre désir de meurtre, désir qui se renverse alors en son inverse, la détermination de sauver sa sœur – signant ainsi malgré tout de quel désir « Nope » est la dénégation.

Si OJ se transforme en sauveur de sa sœur – ce qu’il fait en lui gagnant le temps de faire démarrer la moto en mode Akira – « sauver la femme » doit cependant signifier, pour le cinéaste, faire en sorte que la femme devienne un sujet plein, et la véritable héroïne du film. Ce qu’elle devient en tuant le monstre et en réalisant son fameux "money shot"/Oprah shot", le cliché ultime qui doit lui apporter la fortune et la gloire.

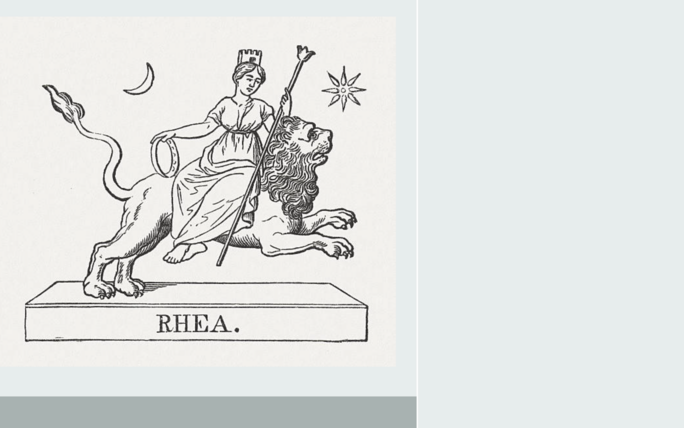

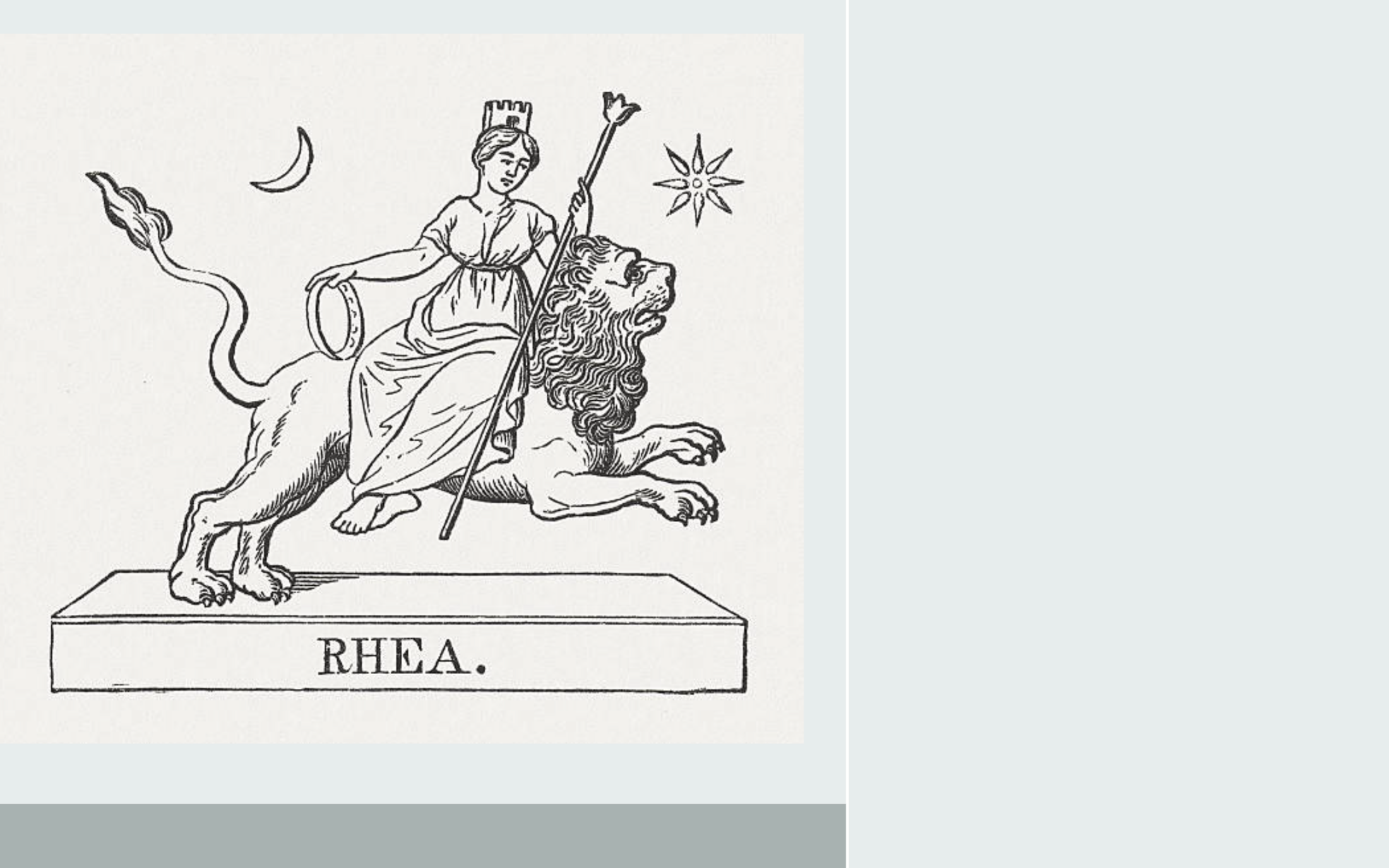

Mais qui est Emerald ? Est-elle si éloignée de certains archétypes mythologiques féminins? Pensons à Rhéa, mère de Jupiter. Épouse de Saturne, elle voit celui-ci dévorer implacablement ses enfants. Jusqu’à ce qu’elle cache le plus déterminé d’entre eux, et qu’elle donne, à sa place, un rocher à dévorer à Saturne. Emerald lâche un ballon qui sert de leurre contre le monstre et le fait exploser. Ainsi l’alien rappelle Saturne, le père tyrannique dévorant ses enfants pour garder le pouvoir sur l’univers ; OJ est le double psychique de "Jupe", et celui-ci s’appelle, littéralement, Jupiter ; Emerald serait Rhéa, mère de Jupiter et épouse de Saturne : épouse de l’alien ? Épouse de son propre père, Otis senior ? Le fait est qu’Emerald garde grief à son père – de ne pas l’avoir regardée, c'est-à-dire, au moins, de ne pas lui avoir permis d'exister réellement, à la différence de OJ, qui lui a fait une place dans son regard. Le fait est également que la case de la mère Haywood est laissée mystérieusement vacante – tout comme la mère disparaît entièrement de la scène du massacre de « La maison de Gordy ». Le fait est enfin que, dans la mythologie, Rhéa est à la fois la sœur et l’épouse de Saturne, et que Junon est, à son tour, la sœur et l’épouse de Jupiter. Emerald semble ainsi occuper à elle seule l’éventail des rôles féminins, condensant les figures de la mère de la sœur et de l’épouse.

Agrandissement : Illustration 4

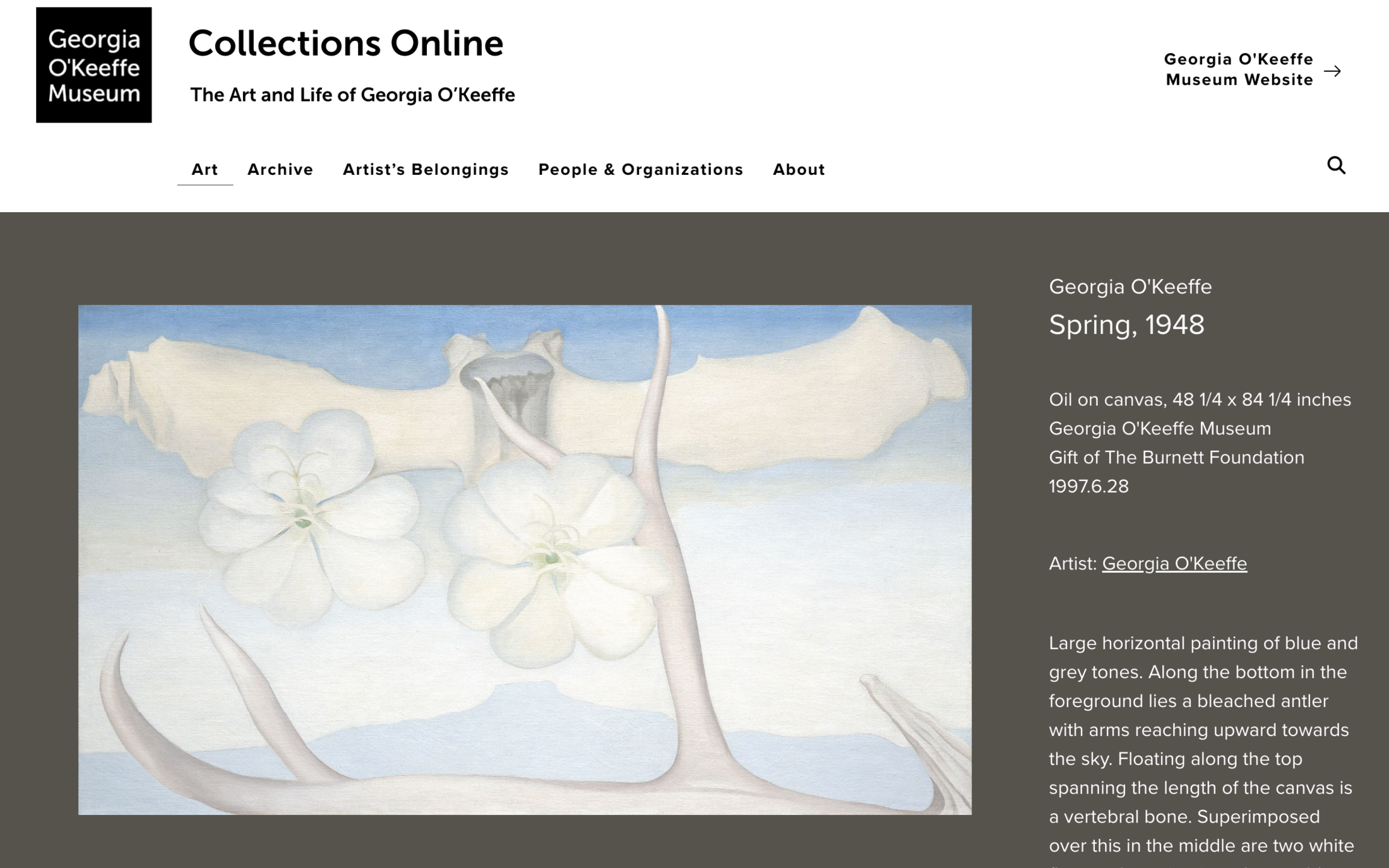

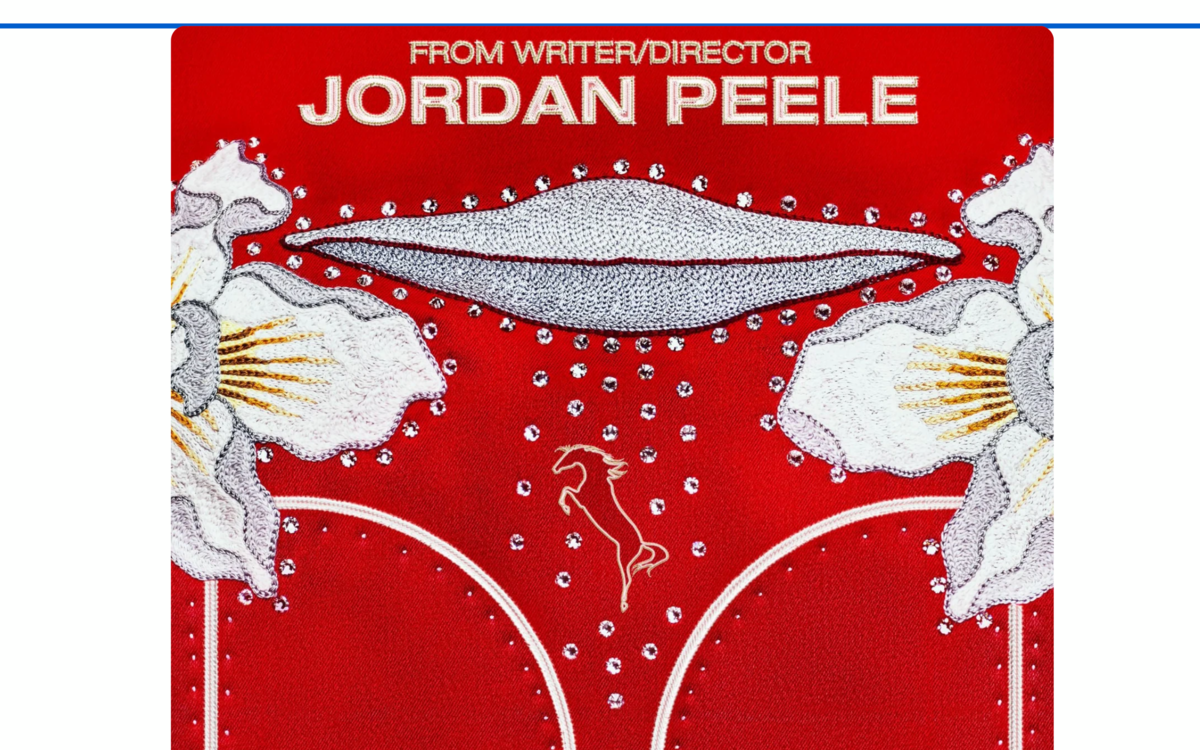

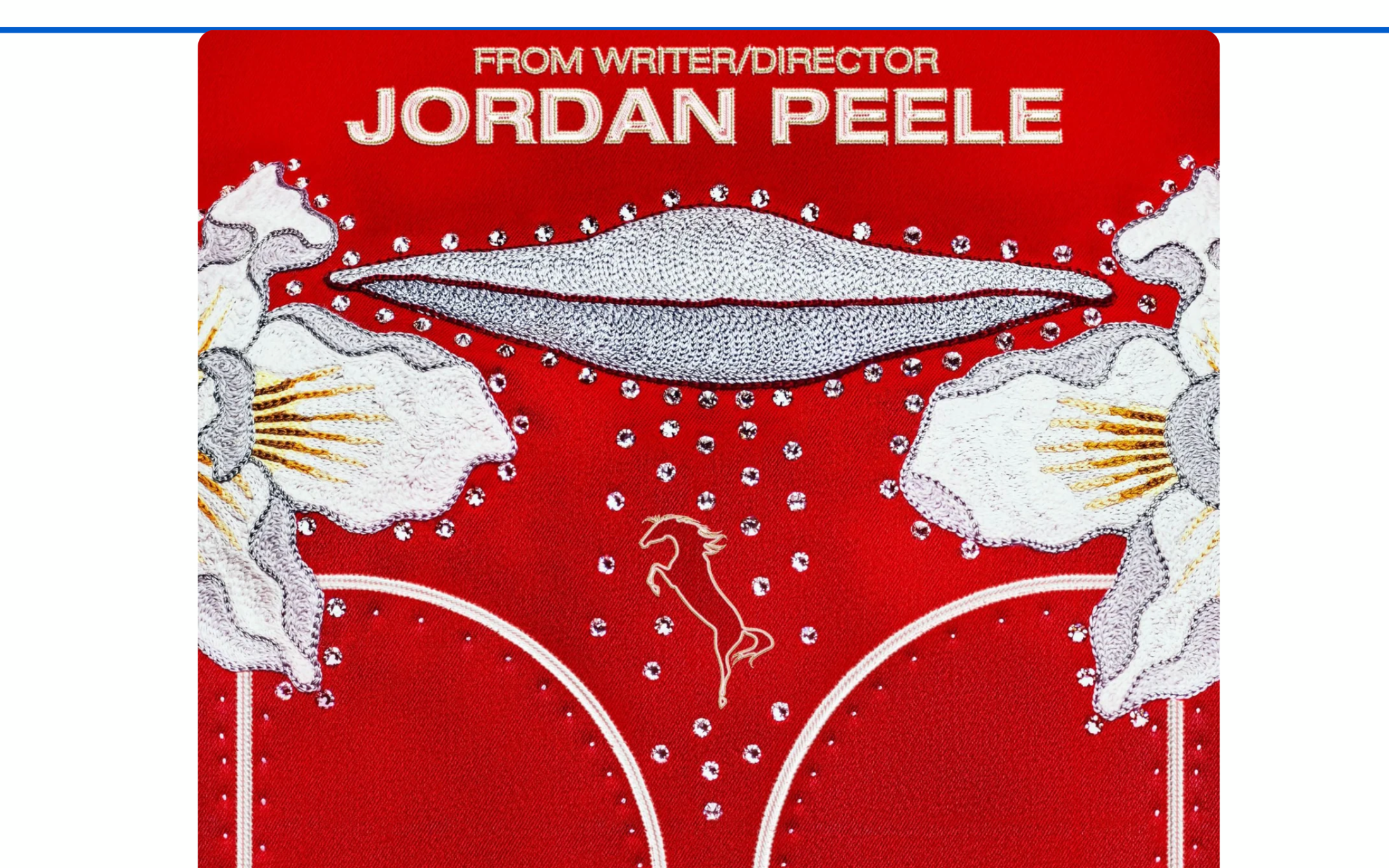

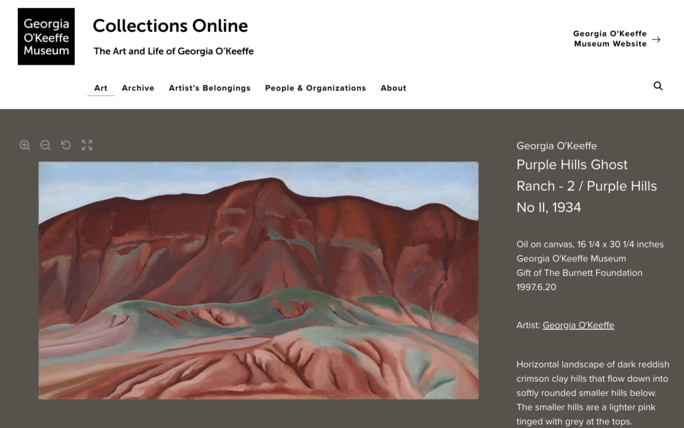

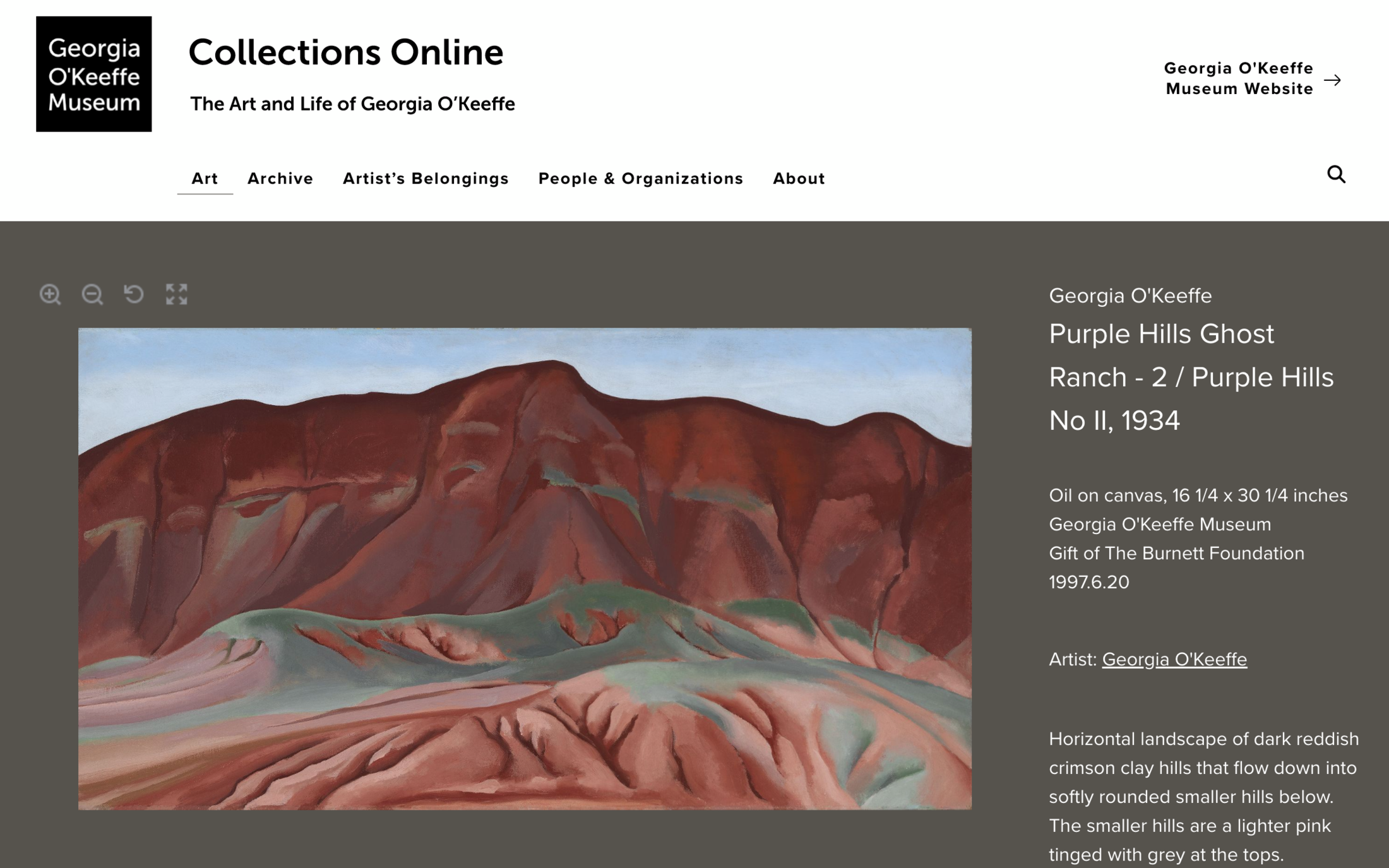

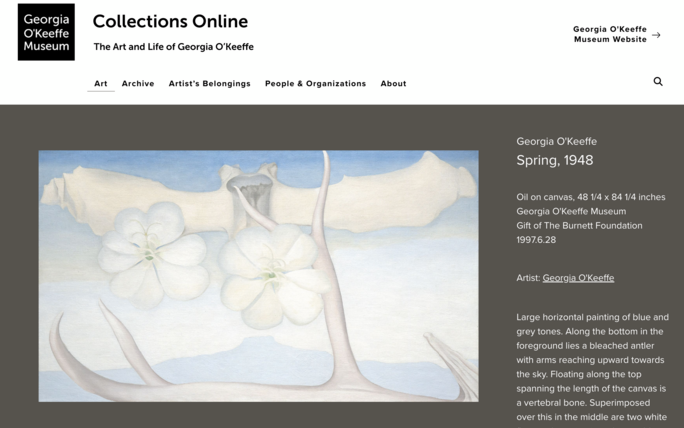

Le sens du film se lit alors ainsi : l’homme noir résiste à la tentation de se faire happer par son propre désir, ce monstre blanc dévorateur, œil-bouche, la tentation hollywoodienne après laquelle Otis senior n’avait cessé de courir toute sa vie, rêve plus difficile à attraper qu’un cheval qui s’enfuit au galop dans la nuit. OJ, portant en lui les désirs frustrés de son père, refuse toutefois de se soumettre à cette loi du marché du spectacle, tout en surmontant la colère et les désirs de destruction dont cette frustration est porteuse – y compris contre son père, et contre cette figure féminine générale qu’est sa soeur. Cependant, à la différence de Ricky "Jupe", il réfrène ses mauvais instincts: « Nope! ». Dans cette négation, OJ s’efface pour se figer en une image de cow-boy héroïque, comme un héros mythologique transformé en constellation – ayant tout de même accompli le transfert, ou l’appropriation culturelle, de l’imagerie du cow-boy américain en cow-boy noir. S’estompant en image, il laisse la place héroïque à Emerlad, qui accomplit le « money shot », c’est-à-dire à la fois réalise et ne réalise pas le rêve du père : elle l’accomplit puisqu’elle doit ainsi pouvoir accéder à la gloire médiatique. Mais l'expression "money shot" est tout sauf anodine: c’était littéralement d’un « money shot » en plein cerveau qu’était mort Otis senior. Écho de la pièce visible à la radiographie du crâne d'Otis père et des pièces qu’Emerald glisse dans l’appareil-photo-puits, anti-phallique, du parc d’attraction. Emerald, en tuant et photographiant l'alien, accomplit ainsi le meurtre du père, bouclant la boucle avec la scène initiale de la mort d'Otis senior. Laissant derrière elle une traînée d'hommes à terre, morts, blessé, effacés, OJ, père et fils, Jupe, Holst, le photographe fou poursuivant son rêve d'image ultime au coeur du cyclone, le motard au casque miroir, Angel l'autre héros, bardé de barbelés... Tous ont succombé à la vaine poursuite de l'image. Emerald reste seule, debout sur les décombres après la bataille finale : la femme enfin sujette de l’Histoire ? Ou la prédatrice ultime ? Rhéa, de son nom romain, s’appelle « Ops » – ce qui signifie aussi «l’œil». Malgré la dénégation du « Nope », le scénario de Jordan Peele n’échappe pas au soupçon que, dans toute cette histoire, – fil rouge de toute la science-fiction – la femme soit tout de même le monstre. Le cinéaste a beau chercher à laisser la place à la femme, il se heurte à la tension irrémédiable qu'en lui ménageant cette place, c'est tout de même lui, un homme donc, qui occupe la place de sujet principal – comme Orphée rejetant Eurydice aux Enfers par le regard même qui était censé la ramener au jour. À moins que.... À moins que l'esthétique même de Jordan Peele soit tributaire d'une artiste femme. Une artiste femme qui aurait eu des visions de fleurs monstres suspendues dans les airs. De fleurs oeil-sexe-bouche, belles et menaçantes, planant sur des déserts. Féminités phalliques troublant la question du genre. Un spectre hante Jordan Peele, c'est le spectre de Georgia O'Keeffe. Comme si la Lune avait volé au Soleil sa vertu oculaire et sa puissance dévoratrice.

Agrandissement : Illustration 5