III La Grande Bibliothèque de M. Perrault

Impossible d’oublier, dans le dispositif mis en place par Trepalium, une figure propre au traitement cinématographique de l’architecture : la disjonction entre intérieur et extérieur. Si l’on passe beaucoup de temps dans le siège du PCF, sa façade n’apparaît guère, pas plus que les locaux et escaliers empruntés au Centre National de la Danse ne correspondent cinématographiquement au bâtiment qui les abrite à Pantin…

Agrandissement : Illustration 1

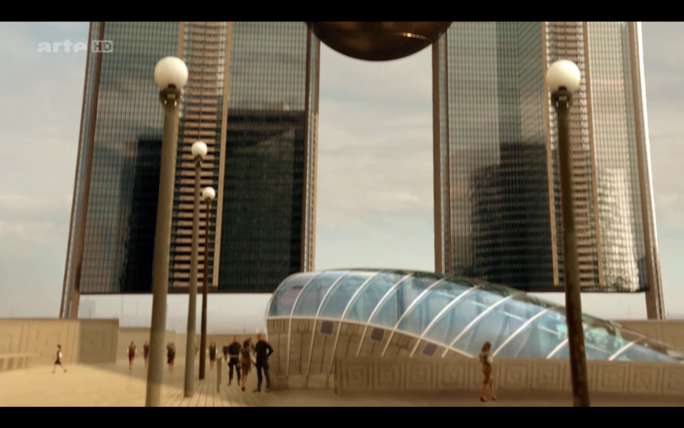

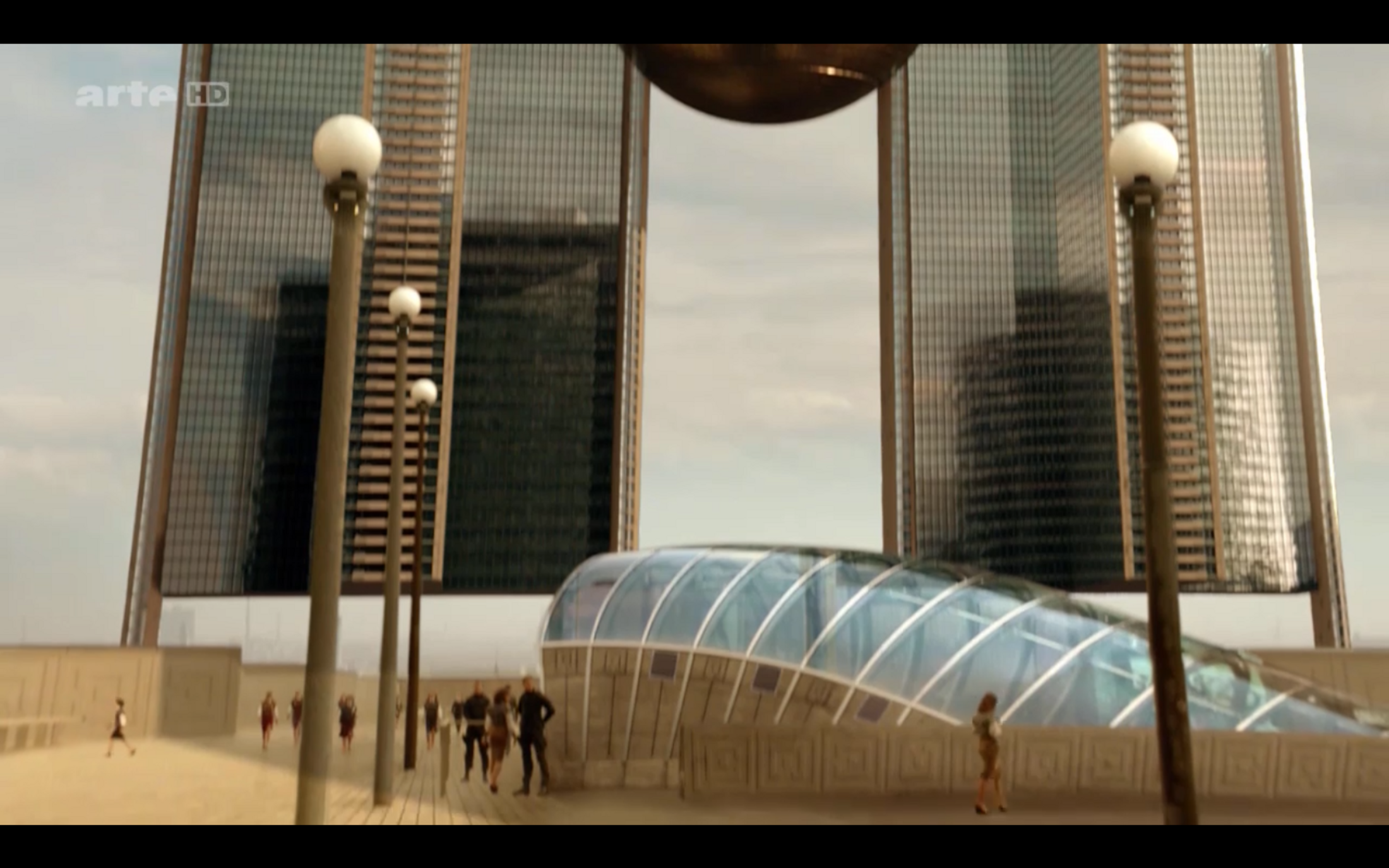

Une telle disjonction vaut autant par ce qu’elle gomme que par les collages qu’elle promeut. Les formes externes dessinées par Niemeyer pour la place du colonel Fabien sont assez connues du public français, leur usage trop marqué, pour que leur présence à l’écran ne nécessite une justification de la réappropriation scénaristique. A Pantin, c’est la forteresse qui disparait – et avec elle l’imagerie d’une confrontation assumée. En associant l’intérieur de béton aux formes plus éthérées d’Aquaville, la série peut au contraire mettre en valeur le double langage du néolibéralisme : promettant transparence et élévation en façade, et s’appuyant plus à l’intérieur sur la brutalité la plus décidée. Le dédoublement intérieur / extérieur, finalement, accomplit parfaitement le processus contre-utopique de renversement des signes propres à l’utopie.

Agrandissement : Illustration 2

Le meilleur exemple de ce dédoublement à l’œuvre tient certainement à l’entrée dans le siège d’Aquaville. Alors que le bâtiment présente à l’arrivant de hautes tours, la progression interne passe par la descente de vertigineux escaliers mécaniques. A la façade toute vitrée s’oppose la plongée dans un puits profond de béton et de métal. Ici aussi, pourtant, la logique de la série rejoint la mise en fiction du réel. Car il faut y prendre garde : les deux faces d’Aquaville proviennent en fait d’un seul et même bâtiment, la Grande Bibliothèque, ou Bibliothèque François Mitterrand, édifiée par Dominique Perrault dans la première partie des années 1990. Traitement d’image aidant, les deux tours d’Aquaville n’offrent qu’une sublimation de celles de la bibliothèque, tandis que la descente en escalators – à peine redoublée par les mêmes logiciels – rappelle aux chercheurs celle qui les mène chaque jour vers leurs espaces de travail.

Agrandissement : Illustration 3

La dramatisation de l’entrée comme de la procession dans un bâtiment fait d’ailleurs partie de la grande tradition architecturale. A Prague, dans la maison Müller – étonnant cube blanc dessiné par Adolf Loos en 1930 – le visiteur emprunte un étroit couloir, suivi d’un escalier tout aussi étroit, pour découvrir enfin l’espace majeur du salon, largement ouvert sur les autres pièces, et encore magnifié par la progression antérieure. A la Grande Bibliothèque, le lecteur emprunte l’escalier mécanique d’Aquaville pour passer depuis la vision des tours vers le promenoir hautement vitré dédié à la recherche. D’un cas d’école à l’autre, les espaces sont seulement agrandis, l’impressionnante hauteur sous plafond des salles de lecture – et l’indéniable sensation d’espace qu’elles procurent – correspondant mécaniquement à la taille peu commune de l’escalator.

Reste que cet accroissement gigantesque des espaces ne va pas lui-même sans effet, d’autant moins même qu’il est associé à un traitement architectural des plus sévères, voire hostiles : murs de béton recouverts de métal tressé, non sans élégance, mais bien loin de l’accueil de bois et de verre promis par l’extérieur. De porte en porte – toutes d’une pesanteur, d’une épaisseur inaccoutumées – le chercheur peut se demander – à juste titre, si l’on en croit Trepalium – ce qui lui vaut de pénétrer en un tel bunker…

Au vrai, nul besoin d’aller bien loin pour retrouver là une fiction architecturale. Perrault parlera volontiers d’« initiation », vers « l’espace le plus protégé et le plus protecteur ». Tournées vers le jardin intérieur, les salles de lecture sont assurément mises à l’abri des tourmentes du dehors. Et l’on pourra tout aussi bien voir, dans cette poétique paramilitaire de l’escalator, la sublimation de la fonction de préservation dévolue à la nouvelle Bibliothèque Nationale de France. Cette seconde fiction, il est vrai, ne répond guère à la réalité d’un édifice exhibant le patrimoine national dans des tours de verre (pensons que l'édification de la BNF se situe assez exactement entre Piège de cristal et l'attentat du 11 septembre, au moment même où Mostar voit la destruction de son patrimoine urbain). Mais sa dramatisation pourrait bien répondre à un certain esprit du temps.

Au moment où se projette la Grande Bibliothèque, la numérisation de l’écrit s’impose en effet comme un horizon inéluctable du livre, de telle sorte qu’on peut même envisager, au plus haut niveau de l'Etat, de substituer à toute construction une structure électronique, de type Gallica, portant au domicile de chacun le patrimoine réduit en code binaire. L’un des participants au concours architectural lancé par Mitterrand, et non des moindres, Rem Koolhaas, évoquera même « la dernière bibliothèque », à l’heure où « la révolution électronique semble avoir dissous tout ce qui est solide »…

Le malaise, le vertige qu’expérimente le lecteur dans l’immense cage de béton qu’il lui faut emprunter, sont peut-être ceux de la péremption fantasmée du livre, qui le condamne à survivre dans une sorte de camp retranché. Anthony Vidler, dans un article remarquable, a repéré l’étrange rapport au livre que nourrit la Bibliothèque. L’objet-livre se voit pétrifié aussi bien que magnifié par les tours (en forme de livre ouvert, selon les dires mêmes de l’architecte)… tandis que les salles de lecture – soit le lieu de la véritable pratique du livre – se trouvent à la fois enterrées et dépourvues de toute expressivité extérieure, comme disséminées dans l’espace neutre que dégagent les structures marquantes des tours et du jardin intérieur.

Le livre, dans un tel scénario architectural, pourrait bien avoir le même statut que la nature préservée dans la cage de verre de ce même jardin, certes verdoyante, mais transplantée, inaccessible, et réduite à un pur spectacle. A moins que ce ne soit le chercheur qui ne ressemble aux quelques lapins qui survivent et se multiplient dans cette cage magnifique… A tout prendre, il n’est pas jusqu’au modèle du cloitre, repris par le promenoir autour du jardin vitrifié, qui ne sublime et ne ringardise tout à la fois les activités du lieu.

Trepalium, pour revenir à la série, n’est pas sans rapport avec cette perspective. Le livre que l'on voit régulièrement dans les mains de Maëlle, la fille de Ruben, se voit doublement nié : sous sa couverture de faux cuir, il s’ouvre sur un écran (et l’écolière passera finalement un concours à base de projections numériques) ; il ne regorge plus que d’exercices de manutention et de logistique, bien loin des contes que l’on imaginerait destinés à la tendre enfant. A sa manière, le livre de Maëlle sert ainsi d’objet fétiche, branchant l’oppression d’un système social sur une révolution médiatique – comme avait pu le faire avant Trepalium Farenheit 451, de Ray Bradbury, où l'on brûle les livres au profit d'une immersion télévisuelle généralisée.

La Grande Bibliothèque magnifie le livre perdu, tout en laissant sa transparence programmatique rêver déjà d’une ère nouvelle ; Trepalium déploie le cauchemar de cette même péremption, que combat, ô surprise, un révolutionnaire bibliothécaire (Sol, que l'on voit longtemps dans cette fonction, avant de découvrir qu'il est à la tête des rebelles). Tous deux tournent autour d’une révolution numérique dont ils fantasment les effets. Il n’est pas jusqu’au pessimisme accru du regard de Trepalium qui ne prenne sens, dès lors que la série ne reste pas axée sur la perspective médiatique, et se concentre sur les conditions de travail. Ce Sud lointain dont rêvent les zonards de la série, et où toute la production a visiblement été délocalisée, pourrait-il avoir seulement émergé de cette manière sans le développement d’internet, et toute la redistribution du travail qui l’a accompagné ?

Il est frappant, dans ces circonstances, que la série, à deux reprises, ait croisé l’architecture du livre pétrifié : à la Grande Bibliothèque, au Tribunal de Grande Instance de Créteil. Au-delà de la perspective médiatique, on pourrait d’ailleurs jeter sur cette rencontre un autre regard. N’est-ce pas le rôle même de la contre-utopie que de traquer la pétrification du signe, et n’y en avait-il pas là deux splendides métaphores ?

(A suivre)

A lire : l’excellente analyse d’Anthony Vidler, « Books in Space: Tradition and Transparency in the Bibliothèque de France », in The Scenes of the Street and Other Essays, The Monacelli Press, 2011.