A l’inauguration de la biennale d’architecture de Venise, les cartes de visite ne tardent pas à manquer. Les SMS sont capricieux, et l’on n’a donc d’autre choix que de photographier, avec son propre téléphone, celui de son voisin, pour récupérer sa fiche d’identité. Les gestes sans architecte sont encore ceux qui révèlent le mieux le terrain et la nécessité de son organisation : le contact en tous genres, que les spritz, plus tard, rendront plus fluide encore. Tel n’était pourtant pas, on s’en doute, le thème principal de la rencontre.

Ni son seul intérêt. Dans un espace d’exposition aussi vaste, et d’une qualité moyenne de bon aloi, seul un visiteur des plus obtus ne trouverait pas à s’enthousiasmer ici ou là. Le critique doit pourtant aiguiser sa plume. A rien ne lui servirait de se concentrer sur les installations les plus manifestement décevantes, qui ne méritent guère tant d’égards. Il ne lui reste donc qu’à se confronter à l’idée centrale. Il n’est pas que les architectes qui aient leur rhétorique, et leurs dadas.

Reporting from the front, donc, comme le veut le titre de l’édition de cette année. L’allusion guerrière dissone quelque peu, en ces premiers jours, avec la convivialité feutrée du milieu. Mais une liste du meilleur effet, en tête de gondole, égrène les termes véritables du combat : « ségrégation », « insécurité », « périphérie », « soutenabilité »… Sans que le rôle de l’architecture soit a priori bien défini. L’on n’imagine guère qu’il s’agisse de lutter contre la périphérie. Mais si on l’aménage, ce qui est plus probable, pourra-t-on travailler du même coup contre la ségrégation ? Et celle-ci relève-t-elle en dernier lieu de l’architecture – ou de la commande sociale ? Ajoutons « migration », « catastrophes naturelles », « banalité »…

Une architecture en temps de crise, à même de se nourrir de la crise pour y répondre, tel semble finalement le projet généreux de cette biennale. L’ouverture du pavillon central des Giardini donne le ton : les murs en ont été revêtus de restes de l’ancienne biennale, qui font ainsi, quoi qu’ils en aient, l’éloge de la récupération. A l’Arsenale, un plafond en stalactites de poutrelles métalliques agrémentera le tout. Non sans réussite formelle.

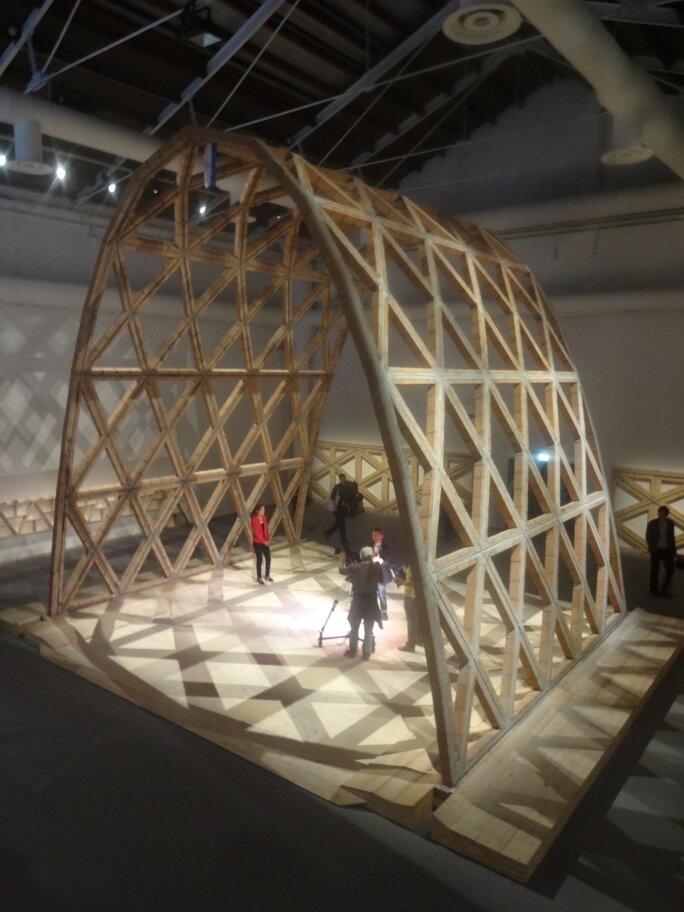

Agrandissement : Illustration 1

Viendront ensuite les matériaux : tuiles chinoises à l’Arsenale, bambou et terre aux Giardini. Puis, d’un côté, les structures autoportantes ; les caissons de béton à même de composer, par leur adjonction, une sorte de maison préfabriquée des plus rustiques (Anupama Kundoo). De l’autre, en guise de deuxième entrée symbolique, une arche de bois et de briques montée par Solano Benitez (qui devait recevoir un lion d’or pour l’occasion), et susceptible d’offrir une maison pour les néo-citadins. Une architecture pauvre pour les pauvres, capable d’intervenir à moindre frais sur les terrains vagues de la mondialisation, et de faire fond, qu’il s’agisse des matériaux ou des savoirs constructifs, sur les ressources locales.

Agrandissement : Illustration 2

L’ensemble est bien rôdé et se prête peu à l’utopie. Le pragmatisme pour lequel on connaît Aravena, curateur de cette édition, donne ici son meilleur. Le monde idéal ne manque pourtant pas de faire retour. Notamment dans le déroulé du pavillon des Giardini. De matériaux en matériaux, de baraquements en architetture povere, en passant par l’élégantissime baraque de Chipperfield dans le désert soudanien, ou l’aéroport pour drones africain de Foster (on ne se refait pas !), c’est en effet la ville qui semble tout bonnement se dérober : la grande ville, la métropole, qui disparaît au profit de ses banlieues ou de ses slums… et de leur transformation comme magique en villages. Combien d’immeubles à l’appel ? Si peu, en vérité…

Le cas du pavillon chinois, tout au bout de l’Arsenale, en offre une éclatante démonstration. Alors que le pays connaît un développement urbain sans précédent, qui s’accomplit par une construction aussi impressionnante que dévastatrice, la République Populaire présente un ensemble de petites structures en lattes de bois, presque japonisantes… et mises sous le signe du tao. A la même enseigne : de magnifiques vêtements d’artiste, magnifiquement éclairés, sans que l’on sache vraiment s’il s’agit là d’une mise au point sur une Chine possible, ou du fantasme qui n’existera que pour servir d’image de vente au pays réel : celui des buildings et de l’anéantissement consommé de la tradition. Les merveilleuses petites écoles pékinoises que l’on découvre au cœur de l’Arsenale semblent elles-mêmes faire peu de poids face à la destruction massive des hutongs que laisse découvrir la carte qui les accompagne.

Agrandissement : Illustration 3

Quelque chose comme un monde bambou, donc, un monde terre ou mieux encore, la favela illuminée, reprise par l’architecte et transformée en objet de rêve. Une équation complexe qui superpose à la perspective sociale celle d’une écologie naturelle – sans que l’on sache toujours s'il s’agit d’améliorer le sort des habitants ou – soyons un peu cynique – de rédimer le paysage... Car après tout, il faut bien y revenir : il n’est pas certain que les favelas, ou les banlieues désenchantées, relèvent en dernier recours de l’architecture. C’est même assez peu probable. A se prétendre politique, l’architecture risque toujours de se substituer à la politique proprement dite – et d'en faire l'économie.

Naturellement, chacun en est conscient. L’atmosphère, on l’a dit, n’est pas au meeting populaire. Chanter sur une voix de baryton l’air de la terre retrouvée aurait encore quelque chose d’inqualifiablement niais. Mais c’est ici que la rhétorique vient au secours de l’architecte. Une rhétorique spatiale, pour le dire ainsi, lovée dans le parcours de l’exposition, et qui s’attachera, en toute priorité, à réinventer un front véritable, un front architectural, s’entend.

Car la métaphore guerrière, de fait, ne tarde pas à gagner quelque illustration concrète. Et le visiteur se trouve bientôt confronté aux conflits proprement dits, comme aux vraies catastrophes de ce monde. Une grande pièce est ainsi consacrée à la reconstitution de naufrages de réfugiés ou de bombardements en Palestine. En son centre, une installation recompose même l’explosion d’un projectile au cœur d’une maison.

Agrandissement : Illustration 4

L’agence invitée travaille à ces reconstructions dans le cadre judicaire. Elles peuvent servir de preuve tangible. Leur déplacement dans le cadre spectaculaire d’une biennale n’a pourtant pas été pensé. Et la beauté formelle de l’installation ne va pas sans malaise. Les selfies y ajoutent l’indispensable degré d’inconscience : une photo pour un spectacle, le tout a sa logique. Et l’on s’étonne quelque peu que nul ne trouve à redire à cette étrange esthétisation du déchiquètement.

Mais c’est aussi qu’il s’agit là, plus en profondeur, d’inventer quelque chose. La science architecturale permet de rétablir le droit. Mais elle construit aussi, très visuellement, une architecture du mal. A défaut de pouvoir se confronter au réel, le rêve bambou suppose la projection d’un repoussoir architectural contre lequel la lutte puisse s’engager. Nous sommes ici dans cet étrange endroit de l’exposition qui constitue comme un entre-sol, en contrebas. L’inconscient de la biennale, en quelque sorte, où s’exposaient, il y a quatre ans, les splendides maquettes piranésiennes, utopiques, contre-utopiques, élaborées autour de Peter Eisenman et Pier Vittorio Aureli.

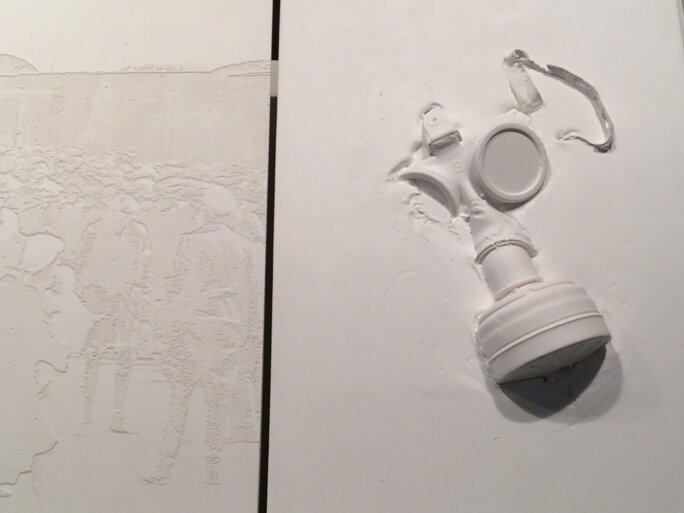

Pour délicate qu’elle puisse paraître, l’hypothèse trouve d’ailleurs à se confirmer de la pire des manières. Une evidence room déploie non loin de là ses propres reconstitutions. Cette fois-ci, on s’est attaché aux camps d’extermination. Pour les tribunaux, toujours. Et de produire de photogéniques planches, toutes de blancs vêtues. La Shoah rapportée à de jolis moulages, sans la moindre faute de goût.

Agrandissement : Illustration 5

Et le cartel principal : « La pièce de la preuve : l’interprétation scientifico-légale des dessins et restes des chambres à gaz et fours crématoires d’Auschwitz est cruciale, confirmant la vérité de l’Holocauste. Cette pièce présente cette preuve – qui pointe aussi le plus grand crime commis par les architectes. »

La Shoah, plus grand crime des architectes ? A défaut d’utopies, les architectes auront au moins accompli le pire. C’est encore le meilleur moyen d’affirmer quelque pouvoir sur le monde. Et même, fantasmatiquement, une sorte d’omnipotence, qu’il ne s’agirait plus que d’inverser. Les architectes sont responsables.

L’obscénité esthétique rejoint ici, tout naturellement, l’inconscience politique. L’horreur de l’Holocauste, comme si souvent, écrase toute autre perspective. Plus loin, un tas de sable consacré aux migrants syriens accompagnera des nains de jardins et des slogans écologiques / architecturaux de la meilleure eau. En face : une hutte de boue. CQFD. N’en jetez plus, la coupe est pleine.

On dira là que ce ne sont que détails. Mais ces « détails de l’histoire » finissent par tisser à même l’exposition un récit second, où la dystopie la plus extrême se substitue au refus de l’utopie. La lucidité de la discipline n’en ressort pas au mieux, qui ne cesse, à force de construire, de penser qu’elle façonne le monde à elle seule, et finit par se déclarer politique à force de ne pas en faire. Si l’effort d’Aravena ne saurait se limiter à cette construction fantasmatique, et recoupe souvent un pragmatisme de la meilleure veine, il n’en émerge pas tout à fait indemne. On n’y peut rien : que tant de détails passent inaperçus finit par lever le cœur, et interroger à tout le moins les bonnes intentions de nos architectes en goguette.

(A suivre)

PS : On ne saurait évoquer la participation de la Chine sans mentionner la très belle mise en scène de Liu Jiakun, dans le pavillon des Giardini. A Chengdu, l’ensemble d’habitation représenté organise autour de terrains de sport rampes et pistes à même de multiplier les déplacements simultanés, et l’entrecroisement des regards. La maquette, ludique à souhait, hésite entre la planche de Galton et son descendant asiatique, le pachinko : le mouvement rendu à ses probabilités les plus ouvertes. Tout autour, des rampes fourmillent de petits personnages en discussion. Une certaine utopie de la ville, merveilleuse, qui, du temps de l’idéalisation de la densification à la Koolhaas, aurait remporté tous les succès.

Agrandissement : Illustration 6