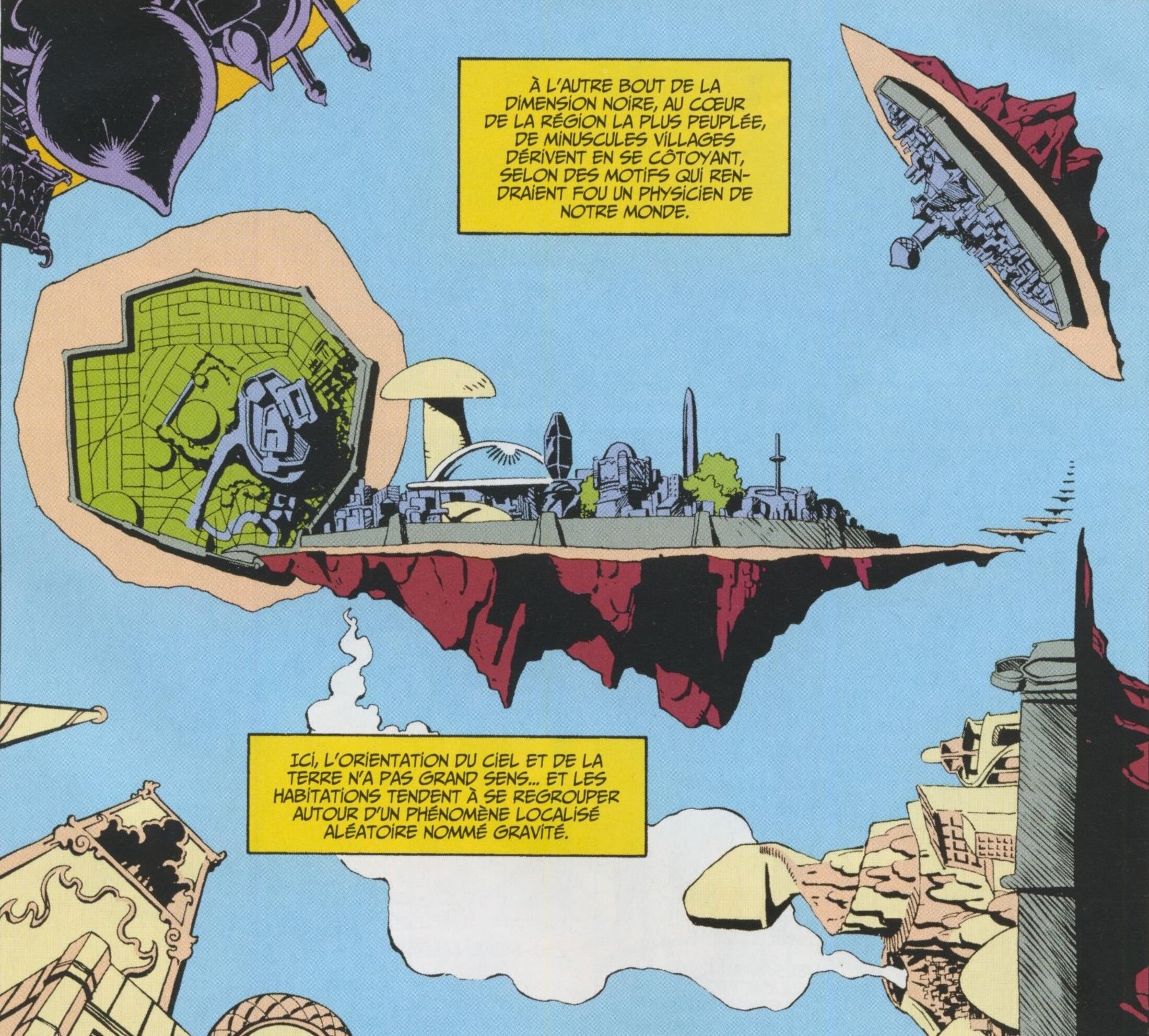

Faut-il tout représenter ? La ville, parcourue de réseaux multiples, de tourbillons informationnels, doit-elle prendre un peu de leur forme ? Les comics, confrontés aux mondes traversants du Docteur Strange, finiront par inventer un espace noir, qui condenserait en ses seules propriétés les effets de perturbation spatiale. La tentation de l’objectivation est grande, et avec elle, celle de la pétrification de techniques de représentation en un monde à part entière qui, pour les réunir, doit les intégrer dans un système plus cohérent – et peut-être moins perturbant.

Agrandissement : Illustration 1

Avec ces créations, nous restons pourtant justement dans le domaine de la représentation, dont l’expressivité, à contredire les lois de la perspective, par exemple, peut sembler perturber l’expérience de l’espace. L’architecture à vouloir représenter l’espace nouveau, risque d’abord de le faire glisser vers un mode de construction définitivement associé à l’espace physique en tant que tel. Et de rapporter toute échappée nouvelle à une indépassable continuité d’expérience.

Ce n’est pourtant pas faute d’essayer. Il est notable, ainsi, qu’un building devenu légèrement élastique, dans le film, finisse par rappeler les courbes de la tour dessinée par Franck Gehry à la sortie du Brooklyn Bridge. Mais c’est surtout une autre réalisation new-yorkaise que convoque Docteur Strange : la toute nouvelle tour VIA 57 West édifiée par BIG (Bjarke Ingels Group).

Agrandissement : Illustration 2

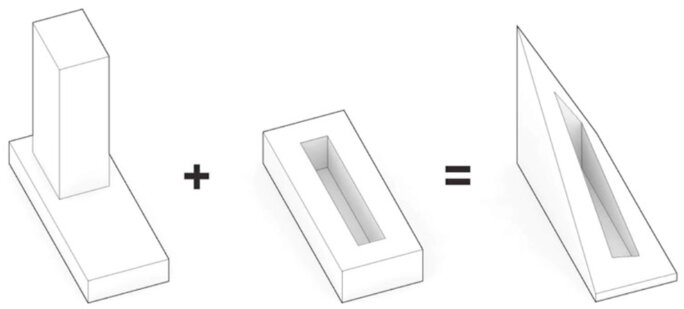

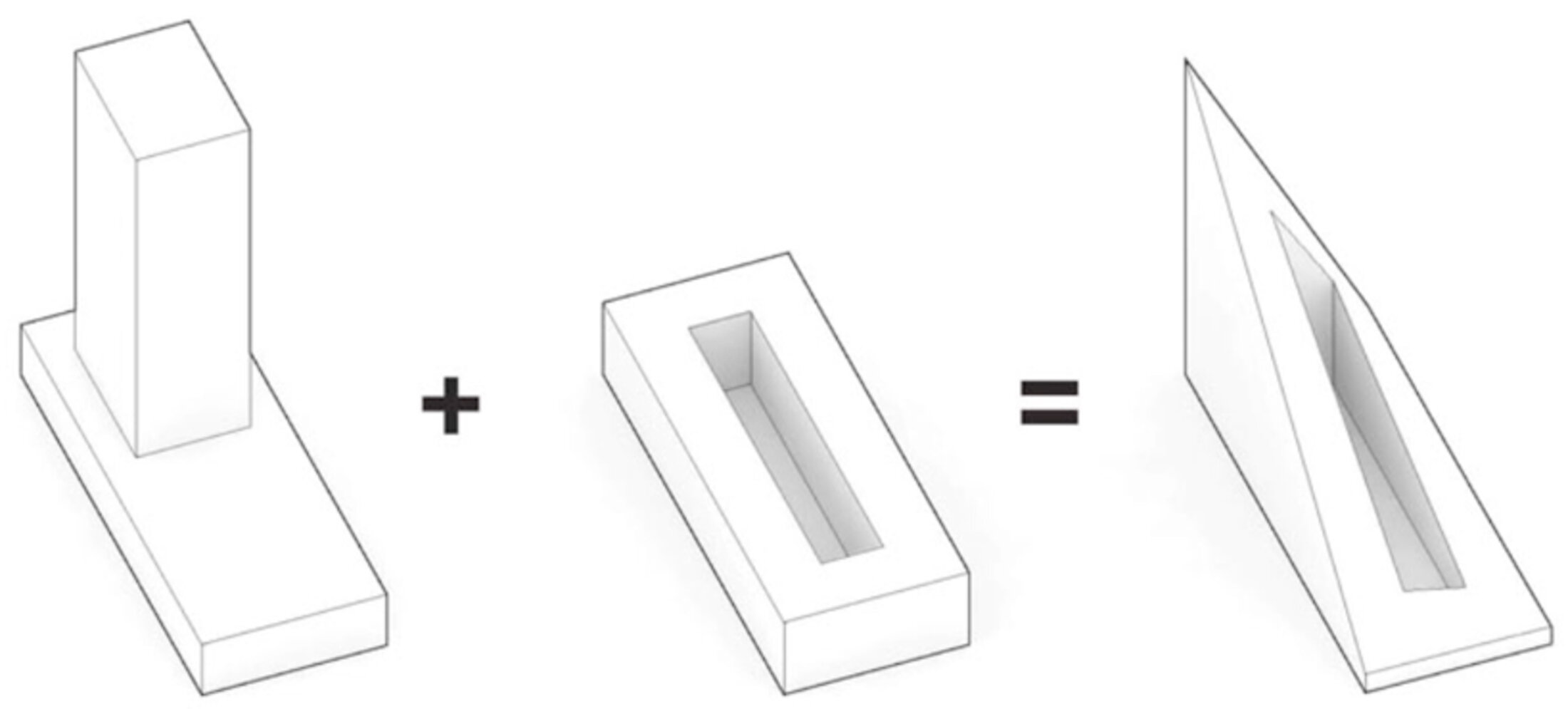

A vrai dire, le film n’y reviendra guère ; mais la bande-annonce s’y arrête longuement. Et l’on comprend assez pourquoi. L’étonnante pyramide évidée, sur la rive de l’Hudson, semble en effet se plier doucement, comme si le building classique s’était amusé à faire une boucle – à moins, pour prendre une autre image, un autre point de vue, qu’il ne dessine une sorte de façade comme en feuille de papier se tordant légèrement sur elle-même. Approché sous des angles divers, l’édifice offre moins les différents points de vue d’un volume simple, ou les formes contrastées d’un ensemble hétérogène, qu’une série de transformations progressives, s’enroulant et se déroulant au fur et à mesure.

Agrandissement : Illustration 3

Les schémas donnés par Bjarke Ingels pour rendre compte de la génération de la forme sont eux-mêmes des plus éclairants. Sur un même bloc, l’architecte a fait se rencontrer deux typologies classiques : le building new-yorkais attendu, et le bâtiment européen centré sur une cour. Le résultat procède moins de la fusion entre les deux modèles que d’une étonnante forme progressant de l’un vers l’autre : un mouvement arrêté. Quelque chose comme un processus de morphing saisi dans l’instant. La douceur de la courbe finale signifiant aussi le glissement de la transformation en cours.

Si l’on y pense, c’est même la grille urbaine de la ville qui semble prise dans la mutation. On connaît son importance dans la pensée de Manhattan – avec Delirious New York, de Rem Koolhaas, par exemple – comme la manière dont son orthogonalité se démultiplie dans les grilles des fenêtres des bâtiments qui la peuplent. A la suite du 11 septembre, Eisenman, Gwathmey, Holl, Meier, avaient proposé d’ériger en lieu et place du World Trade Center une sorte de grille relevée à la verticale. Une mise au carré du plan urbain, à laquelle pourrait se comparer, par un degré de complexité spatiale supplémentaire : l’aspect Tetris des recompositions de ville à la Docteur Strange.

Agrandissement : Illustration 4

L’enroulement ascensionnel du VIA 57 West est assurément plus réussi : le mouvement y est inscrit dans la courbe que suit le regard, et qui fait passer par Manhattan les rubans du bon docteur…

Agrandissement : Illustration 5

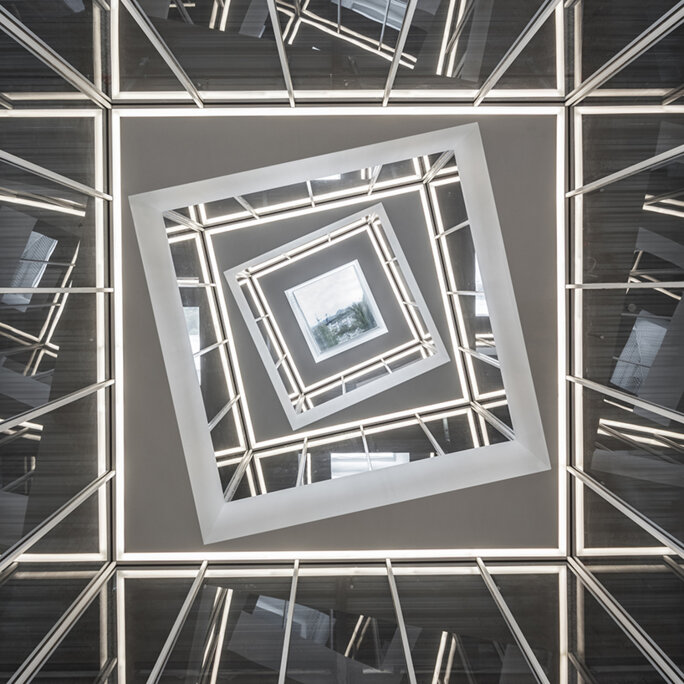

De fait, il n’est qu’à voir l’immeuble de bureaux réalisé par BIG à Philadelphie pour y trouver des traits parallèles : la façade s’y courbe d’une manière elle aussi troublante, comme pour absorber « l’onde de choc » de la place circulaire qu’elle vient border, et figurer ainsi quelque force invisible se déployant à même les formes de la ville. L’atrium, décalant légèrement les découpes d’étages, joue quant à lui d’imbrications kaléidoscopiques dignes du docteur Strange. Mieux, par un système de périscope, il inscrit au cœur de ce dispositif vertical une improbable vue du paysage adjacent. Une véritable magie optique !

Agrandissement : Illustration 6

Non contente d’utiliser les ressources de l’ordinateur – sans lesquelles ses courbes ne seraient guère possibles –, l’architecture de BIG, dans ce type de manifestations tout au moins, prend plaisir à suggérer quelque bouleversement spatial qu’on aimerait rapporter à ce même outil. Difficile, de ce point de vue, et pour en rester au VIA 57 West, de ne pas s’arrêter sur la géométrie propre à l’arrière du bâtiment comme à sa partie centrale. A force de décaler les balcons – selon une méthode qui caractérise son architecture depuis ses débuts – Bjarke Ingels finit en effet par offrir une façade toute en arêtes cubiques, que l’on dirait volontiers… pixellisée.

Agrandissement : Illustration 7

Serait-il possible qu’en-dessous de la feuille pliée dessinée par les vertus computationnelles de l’ordinateur, l’architecture fasse encore allusion à la réduction numérique qui la permet ? Au retour de l’information à l’alternance des 0 et des 1, à la découpe de tout plan de représentation en pixels ? L’hypothèse est peut-être moins fantaisiste qu’on ne pourrait l’imaginer. L’association de la courbe et des parallélépipèdes uniformes est certainement au centre des préoccupations de l’architecte. La superposition des seconds, cet été, générait très directement les lignes voluptueuses de l’éphémère Serpentine Pavilion – capable lui aussi de redécoupages de l’espace imprévus.

Agrandissement : Illustration 8

Quant au siège social de Google, dessiné en collaboration avec Thomas Heatherwick, l’ensemble se plait à juxtaposer deux dimensions opposées : la grille recomposée des blocs en série, et les courbes allongées des verrières qui les abritent. Si une telle dualité pourrait aisément être rapportée à celle des concepteurs, le contexte lui-même – le siège social de Google ! – tend en effet à la relire, dès lors qu’il s’agit, de l’aveu même de ces derniers, d'exprimer de manière sensible la puissance de la révolution informatique née dans la Silicon Valley…

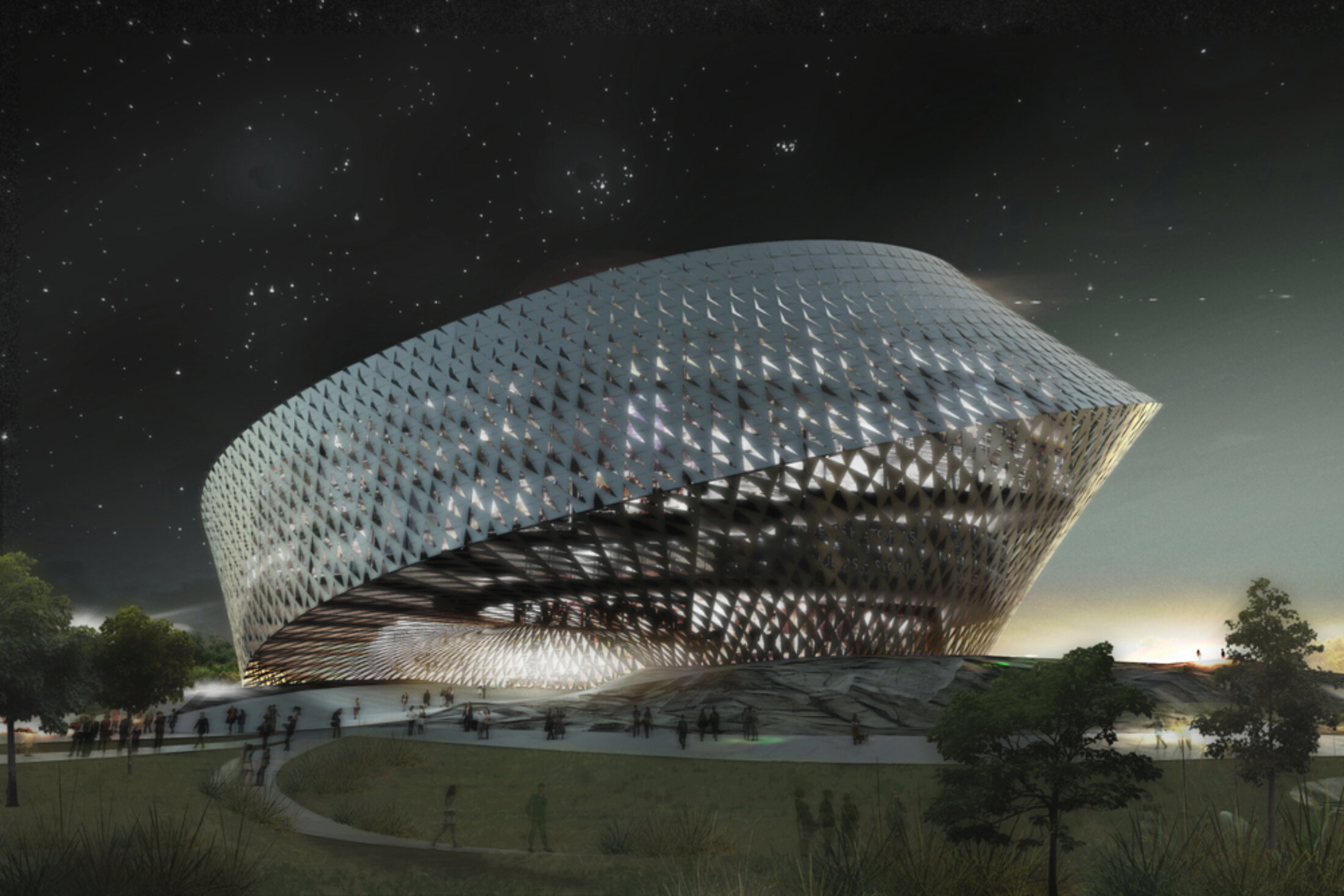

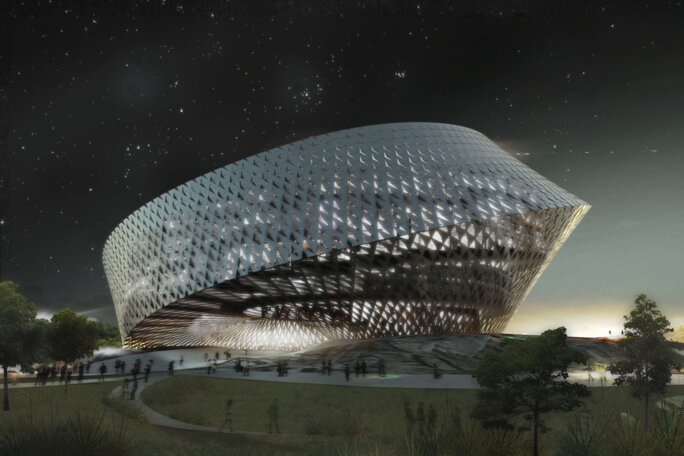

L’angle choisi, pour Google, semble il est vrai tout autre. La dématérialisation paraît avoir été au cœur des préoccupations des architectes réunis, d’une couverture réduite à de larges pans de verre jusqu’au souci de mêler intérieurs et extérieurs, bureaux et nature dans une disparition programmée de l’architecture… La vision que dévoile la photographie par drone, indispensable dans un contexte aussi technologique, laisse aussi apparaître quelque naïveté : la construction, de plus haut, se résout en une sorte de nuage stylisé. Bienvenue dans le cloud ! Si Docteur Strange 2 devait retrouver l’architecture de BIG, il n’aurait peut-être pas intérêt à gagner ces parages. L’explicitation du défi de représentation, le passage par une commande officiellement dirigée par l’éloge de l’informatique, y ont peut-être figé l’invention architecturale en dehors de ses mouvements les plus inspirés. La Bibliothèque d’Astana, plutôt, comme superbe vortex informatique ? Assurément. Les rubans de Strange y trouveraient leur compte. Mais peut-être faudrait-il revenir au VIA 57 West, et ses ambiguïtés si plaisantes. Entre grille et recourbement, immobilité et morphing, lissage et pixellisation… Car c’est peut-être cet entre-deux qui trouble le plus l’espace de la ville, et laisse deviner ce qu’il faut bien décrire comme une autre dimension…

(A suivre)

Agrandissement : Illustration 10