Agrandissement : Illustration 1

Une cité emmurée. A nouveau. Des habitants en uniformes, répartis en classes imperméables les unes aux autres (Audacieux, Erudits, Altruistes, Sincères et Fraternels). Encore. Tous les signes de la contre-utopie sont là. Mais c’en est à se demander si ces signes, à ancrer la perception du genre, n’en démonétisent pas par avance la portée critique. Quelle société s’organiserait de nos jours sur des principes aussi rigides, sinon quelque Corée du Nord de plus en plus isolée ? A chanter la divergence dans une société qui ne vit que d’individualisme, la contre-utopie finit par faire l’éloge de ce qui est – non sans décrédibiliser du même coup toute divergence véritable. Il ne va pas sans paradoxe de réunir en salle des millions d’adolescents pour leur faire rêver d’hérésie.

Chicago se prête à ce scénario. Son skyline si reconnaissable apparaît dès le générique du premier volet, qui glisse bientôt vers des points touristiques confirmés, à commencer par la Chicago River, asséchée il est vrai, mais d’où l’on aperçoit Marina City ou la tour réalisée par Ricardo Bofill. Si New York reste la ville cinématographique par excellence, Chicago ne rechigne pas à de spectaculaires mises en scène. En proie à la violence des Transformers et de Michael Bay il y a cinq ans, elle a accueilli à deux reprises le Batman de Christopher Nolan et s’apprête à souffrir intensément de sa rencontre avec Superman.

Pour ce qui est de Divergente, où la ville est déjà à moitié détruite, le choix se révèle cohérent. Le skyline de New York est trop marqué par ses splendides décorations néogothiques / art déco pour donner l’idée d’une cité générique. Chicago compte bien de séduisantes pâtisseries surélevées. Mais la ville qui a vu la naissance du gratte-ciel y a d’abord poursuivi l’accumulation de bureaux en centre-ville, tout en limitant l’investissement foncier. Form follows function, comme l’affirma Louis Sullivan, architecte génial de la ville. L’esthétique qui s’en est suivi (excepté l’incroyable dentelle du même Sullivan, très nettement compensatoire) s’est immédiatement attachée à l’expression d’un rationalisme sans fioriture.

Au tournant de la Seconde Guerre mondiale, cette esthétique a enfin trouvé à se sublimer dans les diverses interventions de Mies van der Rohe : Campus IIT en banlieue, Federal Plaza au cœur de la ville, building IBM, Lakeshore Drive et autres tours d’habitation… Le tout soumis à une incessante grille noire, d’un classicisme absolu, d’une pureté sans égale, mais peu soucieux de laisser la moindre part à l’accident ni de trop différencier extérieurement les lieux et les fonctions. Habitat, administration, bureaux : si le volume global varie, les façades – mais est-il encore une façade et un dos ? – participent toujours de cette même assomption de la géométrie.

Agrandissement : Illustration 2

Historiquement, une telle architecture ne va d’ailleurs pas sans correspondre au modèle fordiste qui a marqué la région. La Ford T, de toutes les couleurs pourvu qu’elle soit noire, invente la production en série d’objets identiques, à laquelle les buildings miesiens semblent rendre hommage. Par la production en chaîne, elle uniformise aussi bien les travailleurs, dont tout savoir-faire personnel devient inutile. De l’usine à la tour de bureau, de Highland Parks au siège d’IBM, un même modèle architectural se développe – rationnel, géométrique, lumineux – et s’abstrait même, dans la mesure où les tâches tertiaires demandent moins de particularisations techniques, moins d’aménagement encore. Mies, depuis les années vingt, prônait explicitement le mouvement d’industrialisation du bâtiment, que les fameuses poutres en T de ses réalisations incarnent. Si l’architecte a dû passer commande de pièces de métal spécifiques, la structure apparente de ses immeubles renvoie immédiatement le passant à la puissance de l’industrie américaine. Mieux, elle en esthétise l’ordre, le rend désirable à force d’harmonie.

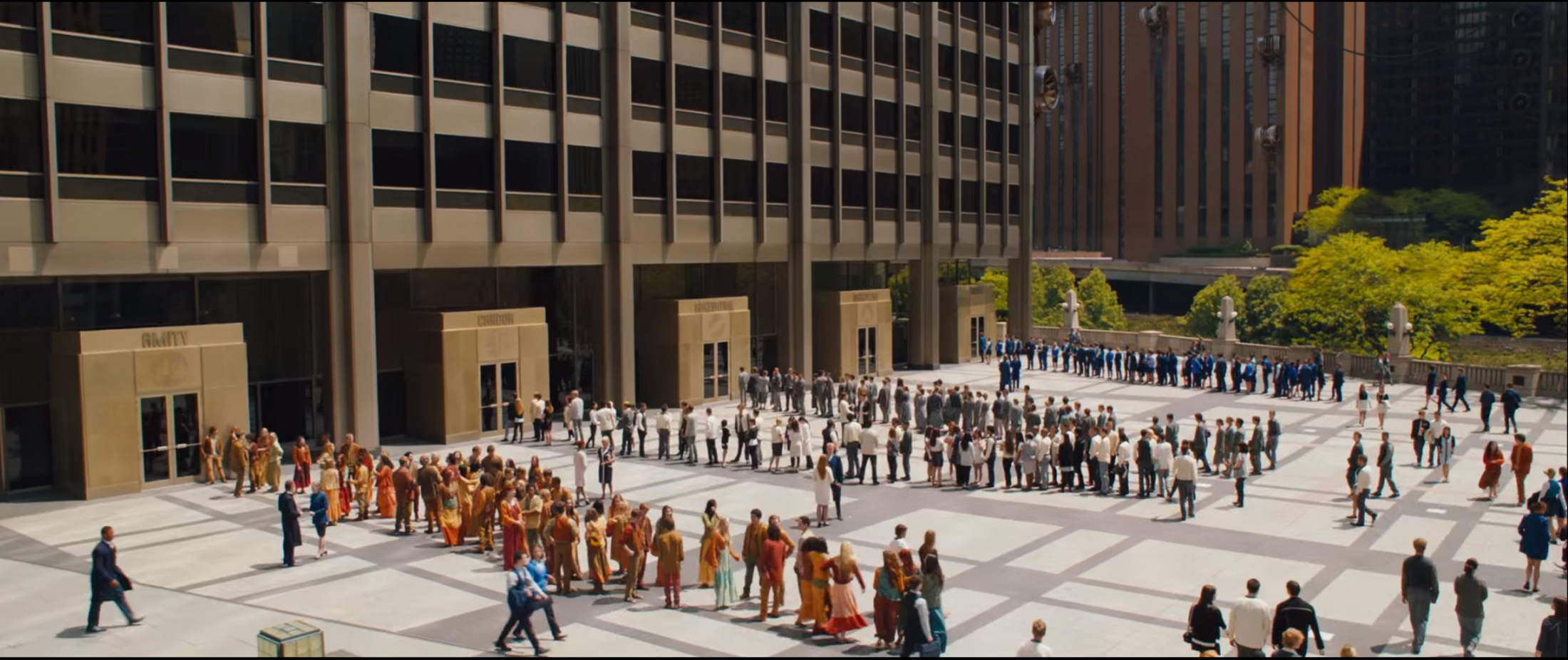

« L’individualité perd toujours plus d’importance : son destin ne nous intéresse plus, écrivait Mies en 1924, dans une conférence restée célèbre pour lier architecture et zeitgeist (l’esprit de l’époque). Les réalisations déterminantes dans tous les domaines présentent un caractère objectif et leurs auteurs sont la plupart du temps inconnus. Ici devient visible la grande tendance de notre temps vers l’anonymat. » A force de bâtiments miesiens, post-miesiens, para-miesiens (SOM et d’autres en ont produit de confondants, à même de définitivement mettre à mal la notion d’auteur), Chicago plonge parfois le flâneur au cœur de ce programme implacable – auquel Divergente, bien des décennies plus tard, offre une traduction politique possible (on sait que Ford n’était pas insensible au charme des régimes autoritaires). Nul hasard, de ce point de vue, si le Centre de Test où se déterminera scientifiquement le devenir des jeunes-gens de la cité se voit situé dans l’Equitable Building, dessiné au début des années soixante par SOM sur le modèle évident du maître.

Agrandissement : Illustration 3

A l’écran, ne reste d’ailleurs que la ville haute. Le lac a été asséché ; la banlieue a disparu. Et cet arasement marque assez la victoire de Mies van der Rohe sur le troisième génie architectural de la ville : Frank Lloyd Wright, dont les villas font d’Oak Park, à quelques kilomètres à peine de la Federal Plaza, un haut lieu d’architecture des plus séduisants, et des plus variés.

Lakeshore Drive Apartments contre Robbie House ? La tour de logement rapportée à la tour de bureaux, pour l’assomption du corporate man ? Wright, en 1937, avait amicalement accueilli Mies à Taliesin. L’Allemand lui était trop redevable (de sa conception de la fluidité intérieure, notamment) pour lui être antipathique. Mais le tout n’allait pas sans méfiance à l’égard du modernisme à l’européenne. Tom Wolfe, dans From Bauhaus to Our House, dépeint un Frank Lloyd Wright vieillissant, vaincu, raidi, qui refuse après-guerre de saluer un Walter Gropius tout auréolé de gloire. Divergente prend acte de cette défaite, et en fait – traitement d’image à l’appui – le prélude de son scénario cauchemardesque.

Evidemment, reste le hic : tout ceci se passe trente-cinq ans après la critique par Wolfe du projet moderne. Entre temps, Chicago elle-même, pourtant si attachée à sa beauté classique, a fini par accueillir quelques pièces post-modernes remarquables (la bibliothèque Harold Washington, le James R. Thompson Center, le Jay Pritzker Pavilion…). Ce qui peut faire paraître la dénonciation filmique au moins tardive… sinon nettement attardée.

(A suivre)

A lire : Tom Wolfe (l’extraordinaire promoteur du New Journalism et auteur, entre autres, de The Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby, ou Radical Chic and & Mau-Mauing the Flak Catchers), Il court, il court le Bauhaus, Les Belles Lettres, 2012 (l’essai date de 1981).

Fritz Neumeyer, Mies van der Rohe, Réflexions sur l’art de bâtir, Le Moniteur, 1996. Malheureusement, nous ne disposons pas en France d’une édition accessible, de poche pour tout dire, comparable au volume Mies van der Rohe, Gli scritti e le parole, dans la Piccola Biblioteca Einaudi. Culture architecturale, disions-nous ?