Le village, à vrai dire, n’est jamais loin. Tout près, même. A Val d’Europe. Chacun sait comment Disney a posé en plein Marne-la-Vallée ses attractions, ses hôtels… et son château, vague reflet de celui de Neuschwanstein, en Bavière. Avec ce château, Louis II déjà rêvait d’un Moyen-Age qui n’avait jamais existé. On ne pouvait mieux habiller la cession d’un pan d’Ile de France qu’avec la copie de l’ombre de ce qui n’avait jamais vraiment été. Quelque chose se détache. Une féérie. D’autres diraient : une « utopie dégénérée ».

Agrandissement : Illustration 1

C’est pourtant au-delà du parc proprement dit que le village se montre dans toute sa splendeur. Tout autour de Disneyland, au cœur d’un cercle parfait – ô utopie, quand tu nous tiens ! – la zone a fait l’objet d’un aménagement très spécial. New Urbanism. L’équivalent formel, dans nos campagnes franciliennes, de Celebration – la ville conçue par Walt Disney près du parc d’Orlando. Certes, il n’était pas question d’y reproduire Main Street en plus petit. On est en Europe, que diable. On a donc installé un gigantesque centre commercial, dont le couloir central mime une très longue rue italienne. Et débouche sur la place de Toscane, ovoïde, avec ses arcades en rez-de-chaussée, son obélisque… Adorable, vraiment.

Agrandissement : Illustration 2

Autour ont poussé les immeubles. Pleins d’allusions, de balcons, de corniches, d’arcades, de balustrades, de petits toits pointus… Le tout d’une pauvreté d’invention insensée. Tout autour, tout autour de la cerise, il y a le gâteau. La crème. Si blanche. Il faut, le soir, aller aux frontières de ce rêve infantile d’Europe, et toucher déjà les champs, pour jouir complètement du lieu. A la rencontre entre cette histoire fictive, multipliant les reflets, et l’abandon d’un lieu sans lieu, déterminé seulement par l’atterrissage du château. Impossible, en région parisienne, d’éprouver plus de dépaysement. Autour, tout autour, les réverbères de la grand-route circulaire, absolument vide, marquent le seuil de l’inconnu.

Agrandissement : Illustration 3

Tout cela, pourtant, a déjà quelques années. Du côté de Montévrain, on en est déjà à l’aménagement du second cercle (dit parfois « l’oreille de Mickey »). Sur Googlemaps / Streetview, ce sont encore des champs. Ce sont déjà des immeubles. Bien espacés les uns des autres. Et surprise, on ne s’en est pas tenu à la réussite métaphysique de la première section. On a eu un peu honte. Philippe Madec, responsable désormais de la zone, est un architecte sérieux. Tout a changé.

Normalisé, Montévrain ? Restait quand même la situation. Ce vide, à combler, cette absence de racines pour tant de champs. Alors bien sûr est apparu le bois. Partout. En lattes, en plaques, en façades. A défaut d’histoire passée, qu’on en inscrive au moins une à venir. Pas besoin de carbone quatorze pour dater ce bois : il est bien d’aujourd’hui, sans cesse. Mais cela ne suffisait pas encore à peupler vraiment le vide…

Alors, on a accumulé. A défaut d’histoire de la ville, on a intégré l’histoire dans chaque bâtiment, en multipliant les formes, les matériaux, en les posant l’un sur l’autre. Merveilles de la sédimentation architecturale ! Archéologies instantanées ! Des boîtes sortent des boîtes, se décalent, se colorent. Mieux, ce ne sont plus des cubes. Ce sont de petites maisons, posées sur des immeubles, avec leurs jolis toits en pente…

Agrandissement : Illustration 4

Naguère, il fallait aller à Champigny sur Marne pour goûter de telles inventions. Edouard François y avait installé ses maisonnettes, tout en haut, sur le toit d’un immeuble… lui-même posé sur des maisons. Ah, la belle farce ! « Ci prende per il culo ! » Il avait aussi monté à l’arrière un ingénieux système de balcons en bois, très grands. On admirait. Il était possible d’habiter avec humour. On ne savait pas encore que l’on visitait un modèle. Le cœur des villes à venir…

Aujourd’hui, entre Val d’Europe et la zone nouvelle de Montévrain, on croise deux très longs bâtiments, beige, rosacé. Avec, au rez-de-chaussée, de massives colonnes carrées, au revêtement de pierre : l’étage rustique. Avec, tout en haut, des treilles de bois qui n’attendent plus que le raisin, des maisonnettes, non… des cabanes de pêcheurs : la campagne retrouvée, on entend déjà la mer. Et entre les deux, aux balcons renfoncés, de grosses colonnettes de métal noir, placées ici ou là, n’importe où, on dirait : à la mords-moi le nœud. Quelque chose comme la transition entre les deux zones, les deux époques, digne de Lausanne et de son merveilleux musée de l’Art Brut. Une plaisanterie énorme, une satire. Il y fallait au moins le génie de Ricciotti.

Agrandissement : Illustration 5

A Montévrain, le pittoresque nouveau s’est levé tout d’une fois. On peut l’admirer. Il n’a pas renoncé à l’utopie. Son bois dit la durabilité ; ses amoncellements disent la mixité, architecturale à défaut d’être sociale. Beau comme une maquette. Il ne restait plus qu’à y mettre les institutions.

A Serris, juste à côté, cette phase n’avait pas été sans émoi. Au beau milieu du songe postmoderne, l’hôtel de ville s’était construit sur des canons modernistes des plus affirmés. Grands pans géométriques, blancs naturellement, larges baies vitrées… A peine une bordure de pierre au rez-de-chaussée. Beaucoup d’élégance. Et une guerre ouverte avec le contexte, la résistance tous azimuts à l’encerclement. Astérix vêtu à la moderne, et plutôt amusant.

A Montévrain, Vincent Parreira devait construire une école double, maternelle, primaire. Et ne pouvait voir encore, pour tout contexte, que les champs, que Val d’Europe, l’ancien. Tout commença donc par une grande paroi blanche, une sorte de mur d’enceinte. Une école, après tout, est une ville en soi, protégée. Quelques percées en moucharabiehs, ici et là, s’ouvrent à peine sur de petits jardins intérieurs, et donnent de la profondeur. On pénètre par une porte arrondie dans un espace organique très blanc, un peu magique, comme à l’intérieur du mur. Les parents ne vont pas plus loin.

Agrandissement : Illustration 6

A l’intérieur, sur la cour, des baies vitrées plein murs. Les jardins encastrés permettent d’éclairer les salles en façade, par le côté. Une merveille de lumière. L’élémentaire donne sur le terrain de basket, ainsi qu’un peu de verdure, qui l’éloignent de la rue suivante. La maternelle s’encadre de ses murs. Une machine à intérieurs, centrés sur les petits monts bleu électrique de la cour.

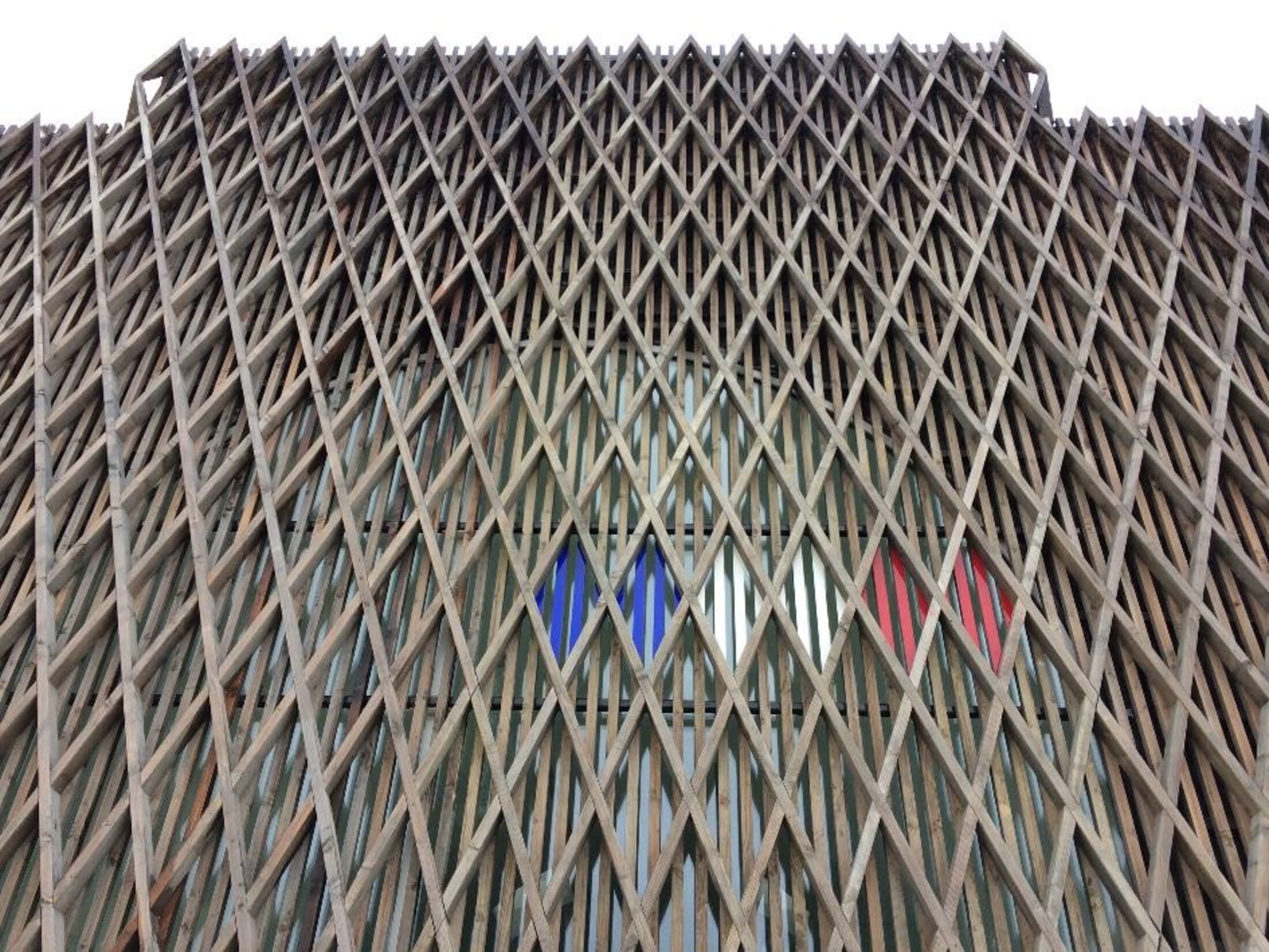

Un monde. Et au-dessus de ce monde, émergeant du socle minéral, d’étonnantes boites. Tout aussi hermétiques, à vrai dire, mais avec une salutaire variation de matière. De matière ? Ah, le bois, mais c’est bien sûr ! Et comment y aurait-on échappé ? Mais un bois travaillé, au plus loin des chalets et autres cabanes. Une double treille, qui transforme sa seule géométrie en « vernaculaire ornemental ». On y a rangé les utilités, ainsi que certaines salles de classe du premier étage. Sur la cour, le bois recouvre certains pans, allégeant le blanc, et se plie en une marquise du meilleur effet. Rien à vrai dire, de ce piège minéral moderniste qu’eût offert le seul béton. Au contraire, un plaisir des sens, des matériaux… On gravera peut-être ses amours, sur certaines de ses treilles.

Agrandissement : Illustration 7

A parcourir l’école, on s’interroge sur la différence évidente, patente, entre ces lieux-ci et ceux qui l’entourent. Un reste de modernité justement, qui résisterait aux effets dévastateurs du pittoresque ? Un je ne sais quoi d’abstrait, et de vivant tout à la fois (la qualité du bois, du béton…) ? Une posture sans rejet de bravade, sans complaisance non plus ?

Tout cela, et quelque chose que l’on découvre peu à peu, dehors, alors que c’était si évident. Le mur blanc, les volumes simples qui en débordent, les moucharabiehs… Le tout, transposé, modernisé, a une furieuse allure de casbah. Un air de méditerranée, vraiment, aux portes de cette Europe rêvée à l’américaine. Comme si dans ce monde déplacé, copié, rapetissé, l’architecte avait procédé lui aussi à un déplacement, à une reprise, mais au seul déplacement, à la seule reprise qui soient comme frappés d’interdit. Prohibés, parce qu’ils correspondent, en région parisienne, à une réalité, dont les maisonnettes, les villas, les balustrades, les petits toits pointus, entendent bien se protéger. Une réalité que nient à toute force les citations de plâtre et leur rêve éveillé.

Et pourtant, nulle provocation. Rien qui n’intègre un quartier, une zone, que les espaces intermédiaires, si grands, détendent presque, empêchent de se constituer tout à fait en ville. On pense à l’Andalousie. A la manière dont à Lisbonne, la ville blanche soude autour d’elle tout le reste, lui offre un cœur véritable. « Etes-vous musulman, Monsieur Parreira ? » On n’en croit pas ses oreilles. C’est un élu du coin. « Non. Ma famille vient du Portugal… »

Agrandissement : Illustration 8