Agrandissement : Illustration 1

Les circonstances le veulent ainsi : on se souvient à peine, aujourd’hui, des dernières élections municipales parisiennes. A peine se rappelle-t-on l’araignée au col de Cédric Villani, les frasques exhibitionnistes de Benjamin Griveaux… et rien ou presque de leurs grands projets. Le premier entendait pourtant déplacer vers Saint-Denis les arrivées Thalys de la Gare du Nord… Et le second, jamais en mal de compétition, proposait pour sa part de transférer au Nord de Paris toute la gare de l’Est. Dans la tranchée de rails ainsi libérée, le malheureux candidat voulait même voir pousser… une forêt urbaine ! Rien de moins ! La capitale enfin nettoyée de ses services et infrastructures pour devenir une sorte d’îlot de carte postale. Vendable, éminemment vendable, surtout à ceux qui ne l’habitent pas ou n’ont pas à s’y rendre pour travailler.

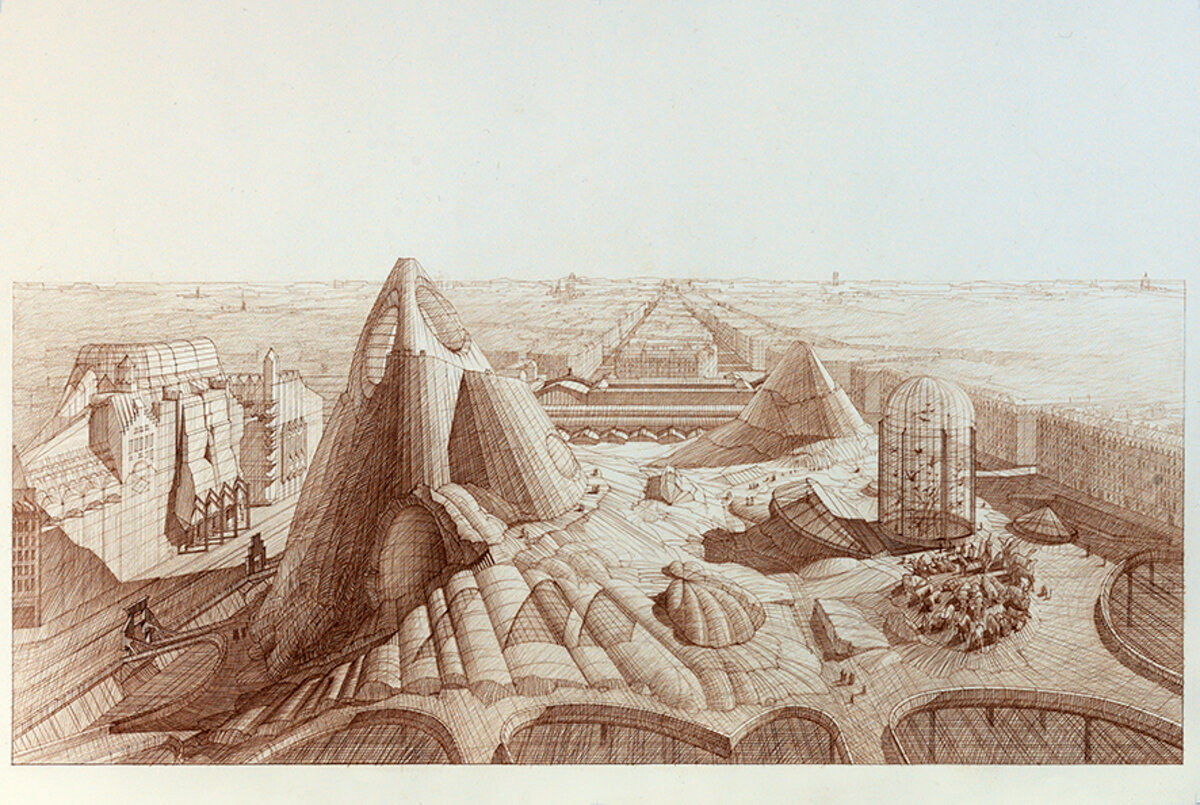

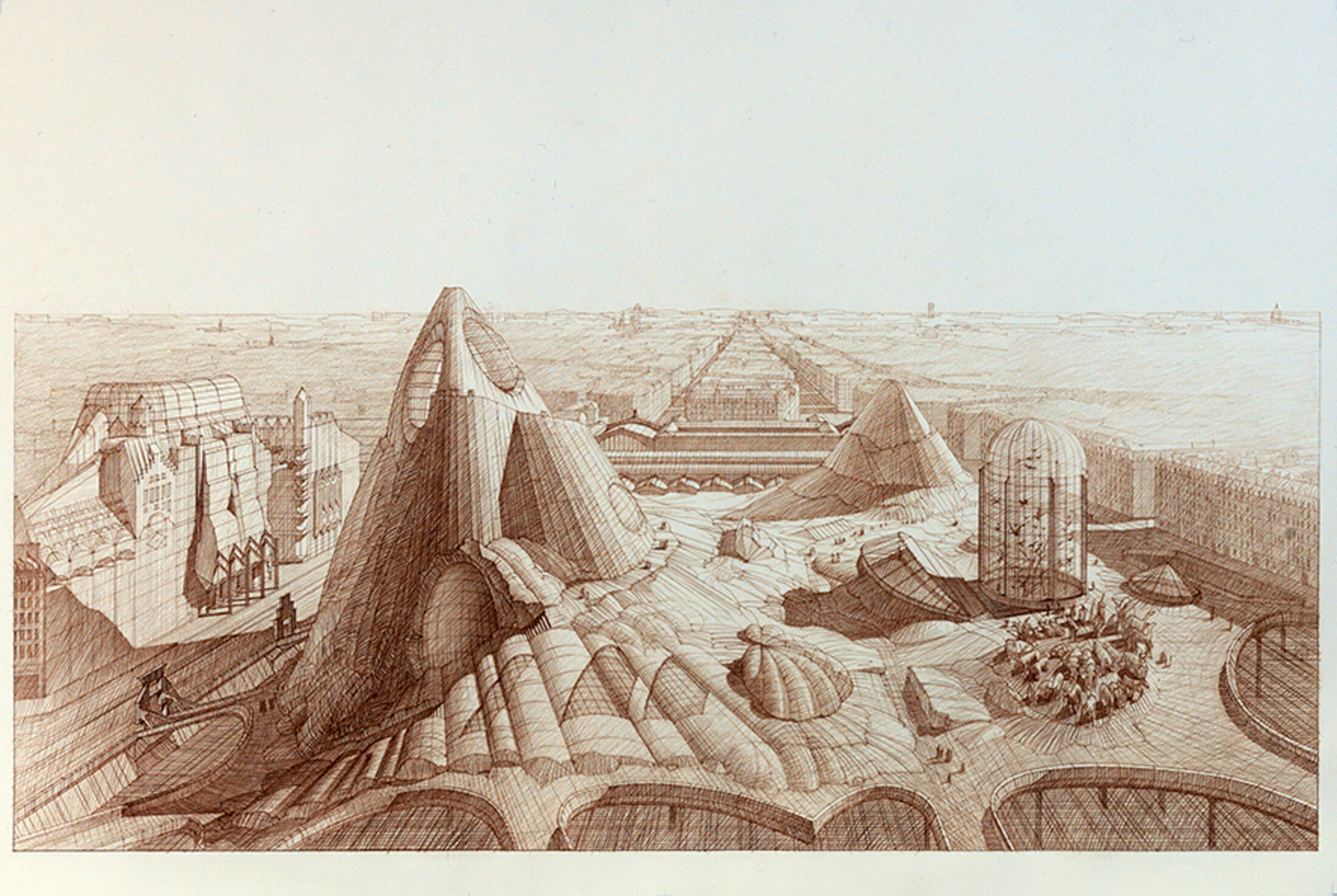

Devant cette nouvelle guerre du rail, et quitte à toucher à la gare de l’Est, certains se seront pourtant souvenus du magnifique projet de Jean-Paul Jungmann élaboré à l’aube des années 80 et resté par trop méconnu. Loin de l’évidement LAREMoyant de Paris, l’architecte semblait avoir voulu superposer la gare et… le rocher de Vincennes, plusieurs « montagnes » plutôt, une tour-volière pharaonique, l’« hôtel-château », tout un « amas de chambres, de coursives et de salles à la statuaire menaçante et narrative pour demeures mentales célébrant la magie de l’instant et la douce surprise »… Le tout, dans une profusion tout entière tournée vers la dérive et le voyage immobile.

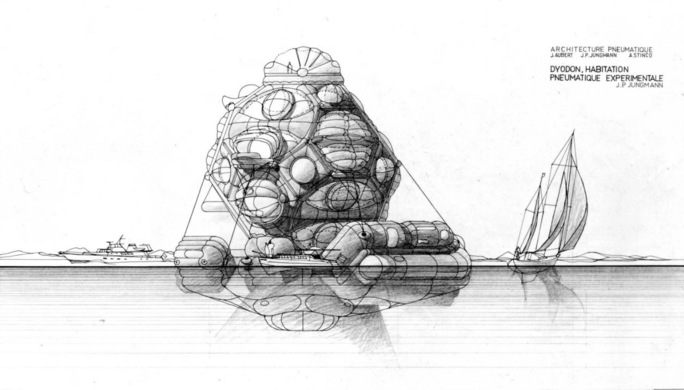

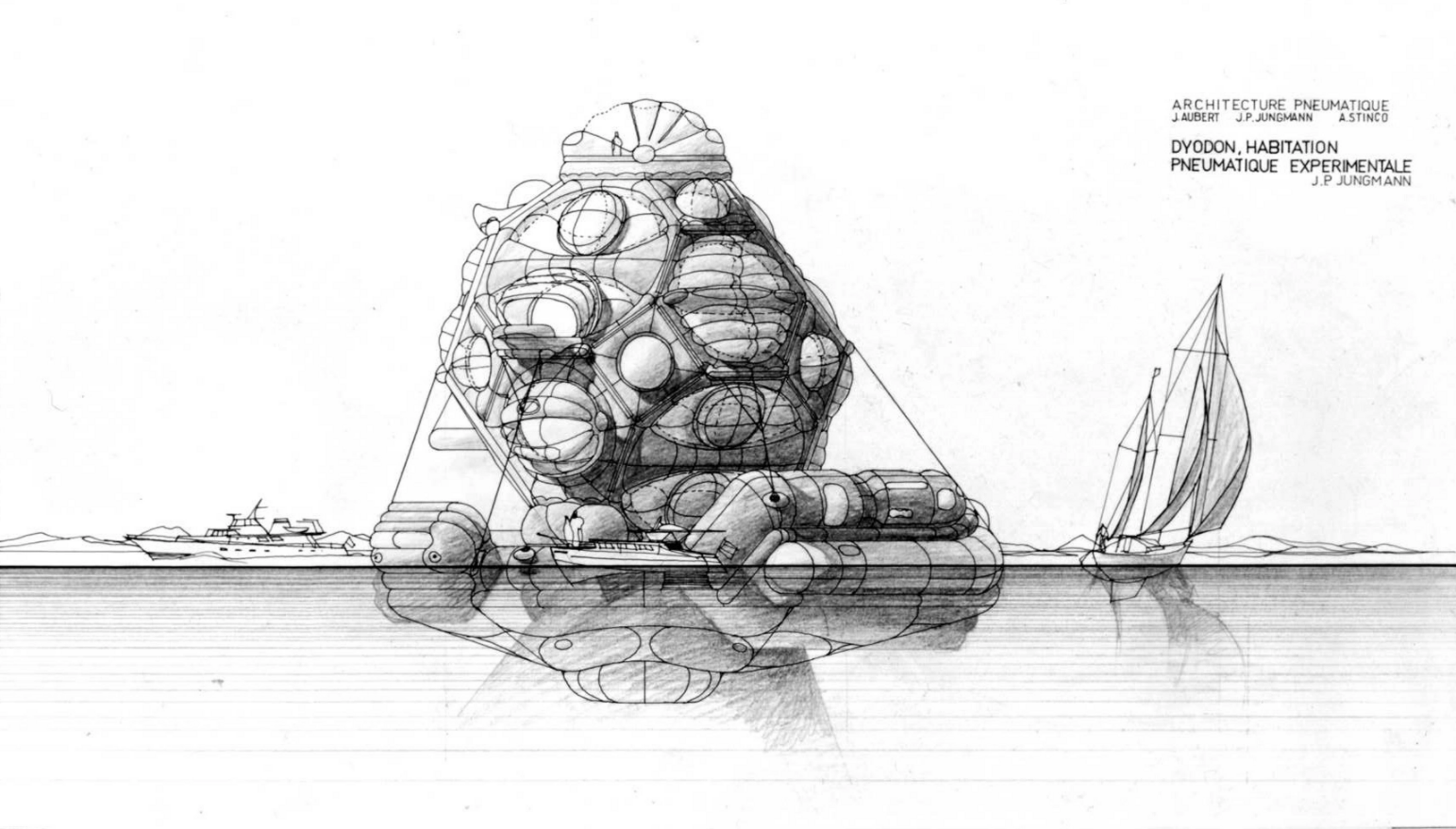

Jean-Paul Jungmann, il est vrai, n’a rien à vendre, tout à vivre et faire vivre. A la veille de 1968 il est, avec Jean Aubert et Antoine Stinco, une des âmes d’Aérolande et du rêve d’architecture gonflable dans l’hexagone – en dialogue avec Archigram outre-manche et, dans nos contrées, la revue Utopie où œuvrent Jean Baudrillard, Hubert Tonka, Isabelle Auricoste, entre autres. A l’heure du refus de toutes les conventions, les bulles en tous genres mutent, permutent, s’émeuvent, se meuvent… et jouent d’une déterritorialisation sans appel. Le « dyodon », qui semble naître de leur union un peu folle, finit par voguer à tous les vents et offre une des plus belles images-clés de la période.

Agrandissement : Illustration 2

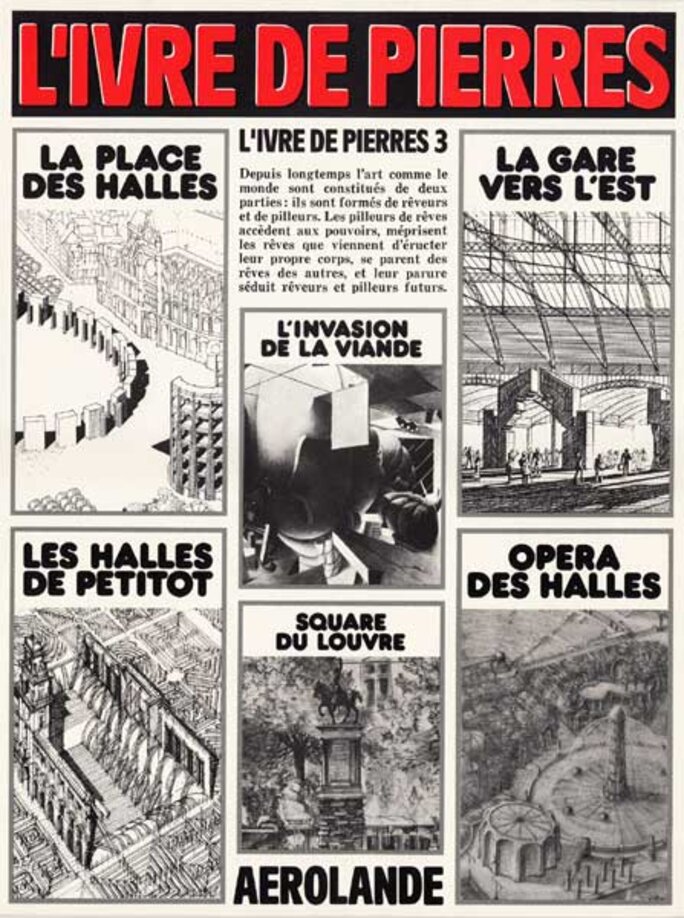

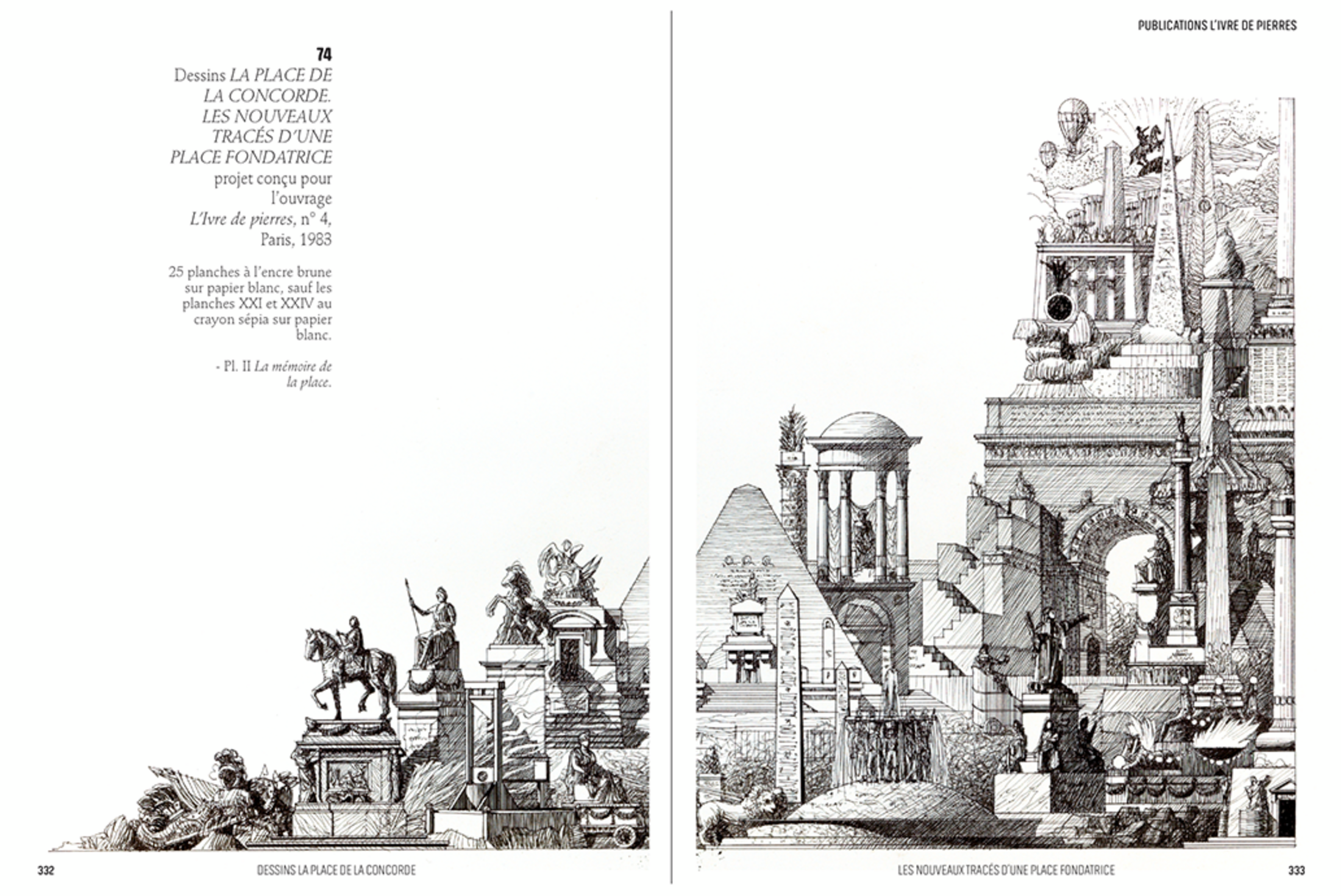

La Cité de l’Architecture a récemment rendu hommage aux travaux de ces pionniers dans une belle exposition où l’on voyait également le mobilier gonflable conçu par Jungmann et ses équipiers. Le projet de la « gare vers l’Est » appartient à une autre période, que l’on ne connaît pas assez : celle qui voit la création, en 1977, de L’Ivre de Pierre. L’Ivre de Pierres ? Une revue au format vertigineux (40 X 30 cms), à la composition époustouflante, où les anciens d’« Aérolande » et Utopie tendaient les plans et figures d’un Paris entièrement rebâti, quartier par quartier – sans oublier de faire revivre différents projets passés inaboutis, de Charles de Wailly, Jean-Jacques Lequeu… qui ne cessent de traverser sa mémoire. De numéro en numéro (il y en eut quatre, un cinquième, inédit, a été repris récemment) et non sans féérie, la ville bien réelle se dédoublait, se multipliait…

Agrandissement : Illustration 3

La France, on le sait, se montrait alors particulièrement rétive à ce que l’on nommait le post-moderne. Un architecte comme Jungmann, fidèle au vent utopique des années soixante, se refusait quant à lui à construire. Peut-être faut-il voir dans cette double équation la raison du phénomène : que L’Ivre de Pierres puisse faire figure de fleuron hexagonal des temps postmodernes. Du Trocadéro revu et revisité par le même Jungmann aux Thermes de la Villette du regretté Aubert, en passant par un quartier de Léon Krier, que de fantômes hantant désormais la capitale et jugeant de toute leur poésie les aménagements les plus réels ! Les « cités obscures » et autres grandes architectures fantasmées de François Shuiten n’ont qu’à bien se tenir. Dans deux cents ans, dans trois cents ans, on étudiera L’Ivre de Pierre comme on admire aujourd’hui les projets d’embellissement de Pierre Patte ou le « plan des artistes » de 1793. On mentionnera Piranèse.

En attendant, les éditions Sens&Tonka ont republié (dans un format plus modeste) les numéros de la revue, devenus introuvables. Elles ont aussi réuni les divers textes de Jungmann, dans un recueil qui participe en plein de la poésie de l’utopie et fait entrer notre architecte dans une lignée d’écrivains qui l’accueillent à bras ouverts. Restait à montrer l’ampleur du parcours dessiné. C’est désormais chose faite, avec la publication de Jean-Paul Jungmann par lui-même – monographie en image d’un dessinateur d’architecture. Une somme : 440 pages, plus de 1400 dessins. Tout y passe, la formation, les inventions-plastique, les aménagements de Paris, jusqu’aux illustrations de perspective... Un créateur se livre tout entier.

Agrandissement : Illustration 4

Les spécialistes en seront ravis. C’est là un outil indispensable pour saisir une trajectoire, en reconstituer les enjeux, les lignes de force, les lignes de fuite. Mais ce n’est pas là le seul avantage de la somme et la poésie qui s’en échappe n’a pour tout dire rien à voir avec les spécialités quelles qu’elles soient. Frappe le regard en effet ce qui pourrait bien caractériser l’invention en propre de Jungmann : la profusion, toujours recommencée. Si le format n’offre plus la contemplation rêveuse des originaux, l’absence / impossibilité de tri plonge le lecteur dans une sorte de machine en perpétuelle ébullition. Les silhouettes répétées quasiment à l’identique, les images dont ne change parfois que la couleur de fond, les fauteuils gonflables dans tous leurs états… Jusqu’aux schémas d’architecture dont la multiplication légèrement ivre déborde la fonction de mode d’emploi pour jouir de leurs développements redoublés. L’émerveillement du dyodon, du temps des bulles, ne tenait-il pas déjà à leur prolifération à peine contrôlée ? Quelque chose s’y révélait d’une cellule comme grisée d’elle-même et de sa multiplication, jusqu’à la figure la plus improbable… Si l’on se souvient que le « dyodon » chez le biologiste D’Arcy Thompson exemplifiait le devenir des espèces, il faudra bien retrouver là comme une puissance de vie et de création.

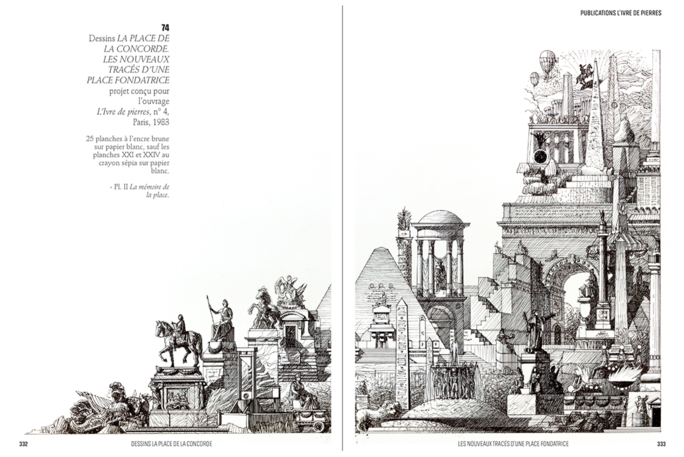

Et puis, dans cette même veine, comment ne pas revenir à l’incroyable place de la Concorde revisitée et comme encombrée de tous les monuments de tous les siècles, aux « accumulations intérieures » (puisqu’elles se nomment ainsi) de la « gare vers l’Est », justement, ou dans cette même gare, aux figures de Dietterlin, déjà si sérielles à l’origine, et maintenant si agglomérées, si resserrées en une histoire littéralement envahissante. Comme si l’invention désormais, en pleine époque post-moderne, se faisait moins par la seule citation que par son exubérante démultiplication et ce léger décollement qu’elle provoque, cette « ironie », dirait-on, qui fait les meilleures œuvres de cette époque tout entière, si l’on ne craignait que le terme ne soit entendu à la blague.

Agrandissement : Illustration 5

Invention par multiplication, recherche du nouveau comme à l’extrême pointe de l’accumulation, là où toutes ses figures reposeront enfin en un immense Père Lachaise architectural… Qu’est-ce qui pourra bien se dévoiler, à l’horizon de ce mouvement sans cesse repris ? Quel nouveau sinon le possible, le seul possible que laissaient déjà deviner les sphères en folie ? C’est là peut-être que l’œuvre de Jean-Paul Jungmann se révèle vraiment utopique. Moins en la conformation d’espaces idéaux, figés, pétrifiés, qu’en la réouverture de ce non-espace qui est à la fois le possible de tous les espaces et presque, en une figure très borgésienne, leur coexistence virtuelle, d’une invraisemblable densité.

Autant qu’à une démonstration de la pensée par le dessin, c’est bien à l’avènement de cet aleph architectural que mène notre le volume : une somme, paradoxalement, pour un vide enfin actif, un recueil rétroactif orienté vers le lieu de toutes les naissances, de tous les rêves. Le réel, ici, ne sera plus jamais ce que l’on veut nous en imposer : une situation unique et irrémédiable. A force d’histoires, de fictions, d’invention, il retrouve son noyau dur de rêverie et d’ouverture la plus totale. En ces temps dits « sans alternative », il faut assurément en savoir gré à Jean-Paul Jungmann et à son éditeur, au moins autant que pour la présentation de ces merveilleux plans sur la comète parisienne.

(Déclaration de conflit d’intérêts : fidèle à mes principes je me dois de déclarer que Jean-Paul Jungmann comme Hubert Tonka, son éditeur qui est aussi le mien, sont mes amis. Et que j’en tire une grande fierté.)