On ne connaît pas assez, à Las Vegas, le Lou Ruvo Center for Brain Health, réalisé par Frank Gehry, et consacré aux traitements de maladies dégénératives du cerveau, tels Alzheimer ou Parkinson. Il n’est pas fait pour plaire aux plus puristes des architectes : devant un bâtiment somme toute traditionnel, une masse de façades de théâtre se tordent et semblent tomber les unes sur les autres. Le comble du façadisme contre-collé – et de la négligence artiste, tant l’ensemble se refuse à faire immédiatement forme – celle-ci fût-elle organique.

Agrandissement : Illustration 1

Et pourtant, est-il bien nécessaire de le préciser, cette esthétique de l’effondrement trouve son répondant dans les troubles qui atteignent les patients de la clinique, et dont le monde semble parfois se défaire pièce par pièce. En son genre, il s’agit là d’une « architecture parlante ». Certes, on eût pu souhaiter qu’elle exprime la santé retrouvée plutôt que la maladie. On s’inquiétera généreusement de son influence sur des patients déjà déstabilisés. Mais ceux-ci, après tout, pourraient se montrer sensibles à l’investissement architectural, au soin pris pour ce lieu unique en son genre, qui vaut peut-être mieux que le traitement purement hygiéniste appliqué à bien des établissements de la même espèce… Et puis, il s’agit d’abord, dans un étonnant scénario architectural, de se confronter à la façade pour rejoindre bientôt, au revers, les véritables unités de traitement, plus classiques. On n’hésiterait pas beaucoup à proposer une hypothèse de parcours cathartique, de la tragédie au soulagement. Le spectacle enfin – qui correspond on ne peut mieux au style de la localité – se révèle des plus fonctionnels. La salle tout en angles et courbes que finissent par former les façades pliées, n’accueille pas tant les patients – qui peuvent malgré tout jouir de l’espace intermédiaire, que les possibles donateurs, qu’attirent ici expositions, banquets ou événements du même genre… On ne fait pas plus pratique.

Agrandissement : Illustration 2

Transformer la crise en spectacle, et en réponse à cette crise, Gehry l’avait déjà fait à Bilbao avec la ruine de l’industrie navale. Nul doute qu’il ne s’adonne ici à la récidive. Est-ce même la seule lecture possible de l’entreprise architecturale ?

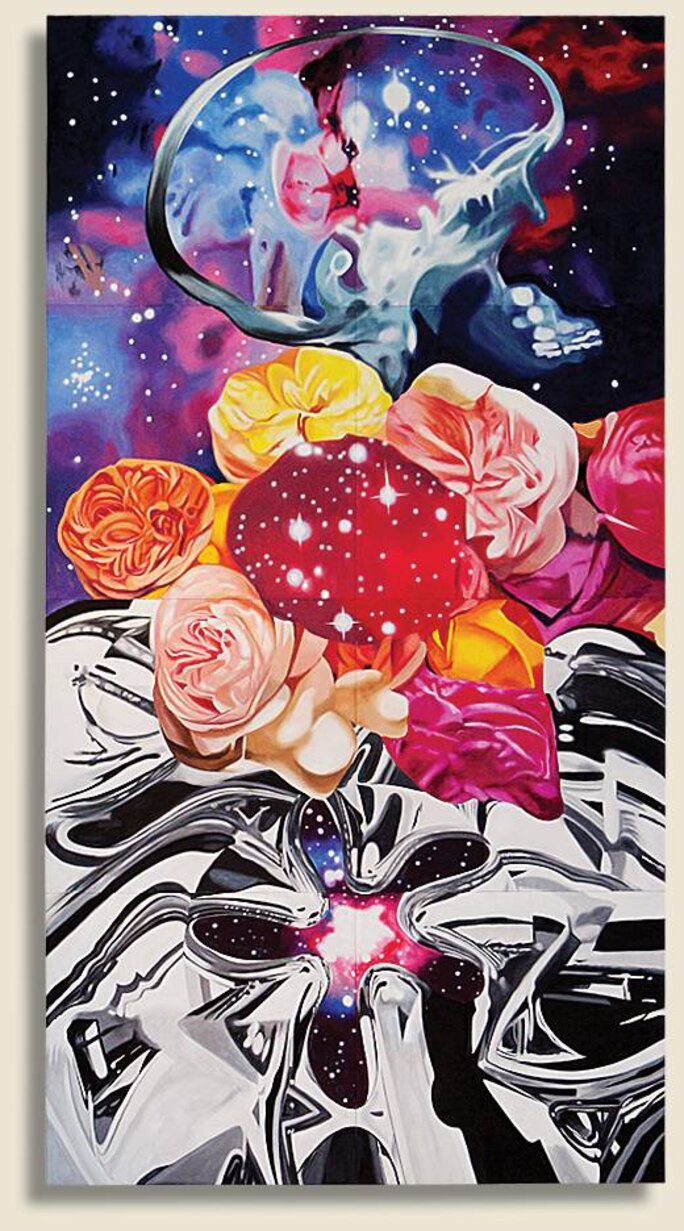

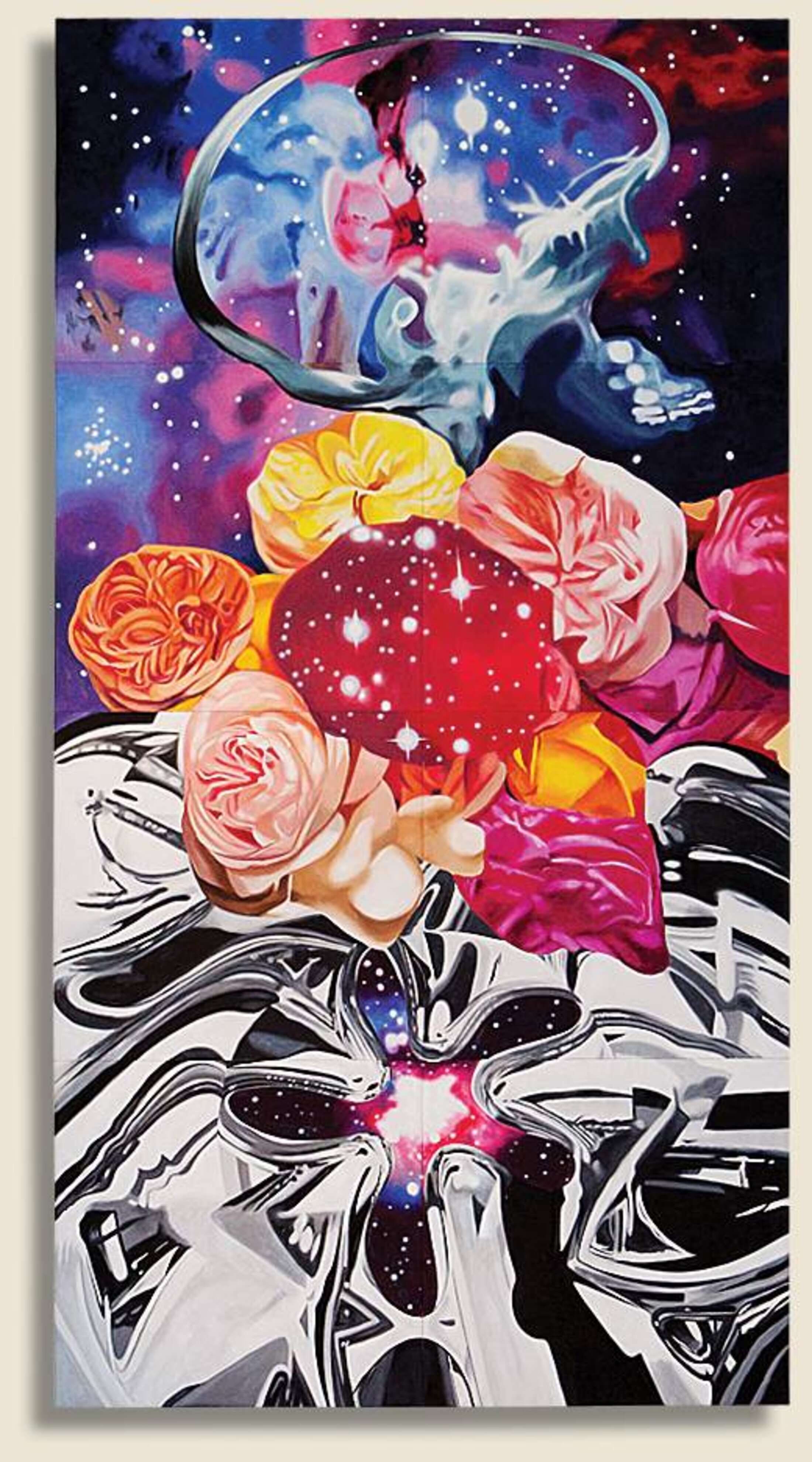

Quand l’édifice fut achevé, Larry Ruvo, qui en avait passé commande, voulut y intégrer une toile de James Rosenquist, l’artiste pop art bien connu, par ailleurs ami de Gehry. Le résultat, Cervello Spazio Cosmico, mesure six mètres par trois, et s’étage en trois couches superposées. En bas, d’étranges circonvolutions métalliques, brillantes, s’ouvrent sur une sorte d’étoile de ciel cosmique. Au-dessus, c’est un bouquet de roses euphoriques. Les plis et replis de leurs pétales paraissent complexifier encore les jeux du métal, les rendre à la puissance de la nature – qu’ils pouvaient sembler nier souverainement – et annoncer du même coup le merveilleux labyrinthe du cerveau. Un crâne domine en effet l’ensemble, comme traversé par l’espace intersidéral.

Agrandissement : Illustration 3

L’artiste, de son propre aveu, a souhaité mettre en parallèle la complexité du cerveau avec la beauté des espaces cosmiques. La toile, aux couleurs vives, se veut réconfortante. Le soin hospitalier ne passe pas seulement par la technique, mais par un environnement tendu vers la vie : on ne sait qui de Ruvo ou de Rosenquist aura émis cette évidence, qui circule désormais à propos de Cervello Spazio Cosmico.

Le tout ne va pourtant pas sans difficulté de lecture. Le crâne vide qui surmonte la composition peut bien renvoyer aux rayons X et à la technologie médicale, il n’en introduit pas moins notre toile dans la grande famille des « vanités ». La mort est parmi nous. A s’y arrêter un instant, il faut même s’interroger : n’est-ce pas la maladie qui relie ici le cerveau aux immensités de l’espace, qui défait les perspectives trop connues, les angles trop attendues, l’architecture irrémédiable du quotidien ?

Et puis, que représentent exactement les virevoltants zigzags de la base ? On a pu évoquer des jantes fondues, du métal ondulé. Rosenquist, depuis au moins les années soixante-dix, s’est plu à peindre les reflets de l’aluminium froissé (on en voit un très bel exemple à la galeire Thaddaeus Ropac, avec Reflector, de 1982). A peine sorti de Cervello Spazio Cosmico, il usera d’un cylindre en inox pour peindre les reflets anamorphiques placés en son centre (on en voit également dans la galerie), et le motif de notre tableau semble tout droit né d’une telle méthode. Le jeu ne serait pas sans saveur. L’anamorphose la plus célèbre de l’histoire de l’art, et une des vanités les plus fameuses de surcroît, « Les Ambassadeurs » d’Holbein, laissait transparaître un crâne au cœur de la clarté du réel. Le crâne, ici, est particulièrement lisible, tandis que le réel, sous l’emprise de la mort, se trouble, se défait, mais s’ouvre aussi sur des espaces inédits…

Agrandissement : Illustration 4

Mais peut-être, dans ces courbes de métal, faudra-t-il aussi voir autre chose : le reflet, à peine transposé, des courbes hallucinantes du Brain Health Center lui-même, à tout le moins de son aile honorifique, toute de plis et de replis d’acier le plus brillant. Rosenquist, avant de commencer sa toile, est venu prendre la mesure du bâtiment. On loue volontiers, ici ou là, le sens de l’échelle du peintre, comme son adaptation à une architecture d’une complexité redoutable. Mais peut-être son regard sur la réalisation de son ami sera-t-il allé plus loin qu’à trouver sa propre niche. Peut-être se sera-t-il montré particulièrement sensible à l’esthétique mise en œuvre, et à la manière dont l’effondrement spectaculaire se voyait intégré dans un double parcours. Celui assuré par l’aile des patients, décidemment plus ordonnée. Celui, plus dramatique, permis par l’intérieur même de la cour ou de la salle honorifique : passant de l’affaissement généralisé à l’ouverture de perspectives multiples, concurrentes, kaléidoscopiques, par le seul jeu de l’imbrication des façades et de leurs angles divers. Passant, plus généralement, de la mise à mal d’un objet à la promotion d’un espace renouvelé.

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

Rosenquist, en cette année 2010, avait des raisons d’être attentif à l’entreprise architecturale de Gehry. Le 25 avril 2009, un violent incendie avait emporté sa maison comme tout ce qu’elle contenait. Comment, dans ces conditions, ne se serait-il pas montré sensible à la tragédie de la perte de mémoire représentée par la maladie d’Alzheimer ? Et comment n’aurait-il pas réagi à la vision proposée par Gehry d’immeubles s’affaissant pan par pan ? Sans oublier le principal : le dévoilement, dans l’image même de la catastrophe, d’un espace dramatiquement recomposé.

Un an plus tard, Rosenquist devait peindre ce qui peut apparaître comme la réponse la plus directe à la perte qui l’avait touché. On peut l’admirer ces jours-ci à la galerie Thaddaeus Ropac, et il ne faut pas s’en priver, tant le format est impressionnant, et plonge le spectateur au cœur même de l’espace revisité.

Agrandissement : Illustration 7

Geometry of fire, tel est son titre. Sur le pan gauche, le feu semble emporter la toile elle-même, comme prise dans l’incendie tragique. Mais la déchirure révèle aussi un univers cosmique semblable à celui qui transperçait les roses, dans Cervello Spazio Cosmico. D’un point presque au centre partent des perspectives qui sont autant d’univers différents : le cosmos comme un vaste moulin de papier, faisant tourner en un même ensemble des mondes contemporains et comme juxtaposés. Le cosmos non plus réduit à la pyramide de l’œil, au système point de vue-point de fuite, mais faisant de ce dernier le principe même d’une irréversible explosion, d’une irréductible multiplicité. Et puis, sur la droite, les anamorphoses de métal, leurs embrasures intersidérales, comme passées depuis Cervello Spazio Cosmico vers l’espace de la consomption. Un rayonnement de couleurs vives, de couleurs-feu, directement né du désastre.

Rosenquist le sait mieux que tout autre : « Il n’y a ni rime ni raison à ce qui arrive quand votre maison, votre atelier sont emportés par le feu. Il n’y a pas de géométrie dans le feu, il n’y a que de la sauvagerie, pas de logique ».La géométrie du feu se confond avec celle de l’imprévisible. Et l’entrée dans la pluralité des mondes se fait moins sous le signe de la maîtrise, que sous celui de l’accident, du tragique. La quatrième dimension, à laquelle s’attachèrent tant de peintres – à commencer par Matta, auquel les trouées de couleur doivent tant – est d’abord celle d’une existence sans cesse rejouée, fragile, sans cesse soumise au « vent de l’éventuel ». Et qui sait y trouver sa lumière véritable.

Comment s’empêcher, dès lors, confronté aux mouvantes étoiles métalliques, sur la droite de la toile, d’y voir encore un peu du Brain Center de Las Vegas, à tout le moins une clé, pour y entrer de plain-pied ? On en doutera. Ou l’on n’y prendra garde. Les architectes, qui ne cessent de les écouter, se moquent souvent des histoires. Que l’architecture, discipline protectrice par excellence, pourvoyeuse d’abri, de sécurité, ait trouvé là à se confronter avec l’accident, qu’elle en ait fait une dynamique proprement existentielle, voilà qui serait pourtant pour la hausser bien au-delà des pulsions de maîtrise qui hantent la discipline.

Agrandissement : Illustration 8

A voir : exposition Rosenquist à la galerie Thaddaeus Ropac de Pantin, jusqu’au 7 janvier

A lire : James Rosenquist,Multiverse you are, I am, Acquavella Contemporary Art, 2012 (texte de Judith Goldman)