Et si « libérer l’architecture », c’était d’abord se libérer de ses murs ? C’est un peu ce qui ressort de l’exposition de l’architecte Junya Ishigami à la Fondation Cartier. Qu’ils s’effacent dans le verre, pour traverser un jardin, qu’on les détruise dans les sous-sols d’un musée, pour reconstituer un espace plus ouvert, les murs, pour Ishigami, ne sont visiblement pas les bienvenus. A l’ère de Trump et du fantasme de mur continental, à l’ère des grillages d’où l’on tue, en Israël, la proposition a de quoi susciter l’enthousiasme.

Agrandissement : Illustration 1

Sans murs, l’architecture dessine moins des frontières que des champs de force : l’espace, sans jamais se rompre, se tend, s’étire, se ralentit, offre des niches plus singulières… C’était le fond de la proposition qui a rendu notre architecte célèbre : son Atelier d’étudiants à Kanagawa. Du verre transparent, tout autour, et à l’intérieur, des dizaines et des dizaines de poteaux, rapprochés, éloignés, diversement orientés, qui tissaient à même l’espace partagé des parcours possibles, des stations, des lieux aussi déterminés qu’ouverts. C’était aussi la proposition des formidables aînés d’Ishigami, l’équipe de Sanaa, avec le Rolex Learning Center de Lausanne. Là, la pente des sols, la délicatesse des courbes, définissaient des zones sensibles à l’intérieur d’un ensemble sans ruptures. On descend, on remonte, on ralentit, forcément, et là-bas, des étudiants dorment sur de gros coussins… Quelques cabines de verre isolent les entretiens plus exigeants, sans les couper du reste de la communauté d’apprentissage.

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

Il y a là, il ne faut pas le négliger, un imaginaire social des plus séduisants. Un horizon, voudrait-on dire. D’autant plus saisissant même, qu’il s’accorde avec une économie de détails sans égal. Le béton, le verre à eux seuls créent ce rêve de société fluide et bienveillante, où l’isolement ne débouche jamais sur la sécession, où la gestion des lieux ne passe pas par l’exclusion. L’architecture semble revenue à ses fondements, et sa beauté… La beauté est promesse de bonheur.

Chez Ishigami, cette utopie convie souvent l’image d’une nature réintégrée. La première césure, après tout, est peut-être celle-ci, et la plus menaçante aujourd’hui. La maison sans mur, dans un tel contexte, revient volontiers à la grotte, que l’on creuse, où que l’on pose sur l’eau, en un geste plus paradoxal encore. Ailleurs, ce sont les parois de verre qui nous laissent profiter de la végétation environnante, et l’on désire davantage : s’en passer totalement. L’architecture libérée, ce peut être un toit, nous protégeant des éléments tout en nous laissant au contact avec eux.

Agrandissement : Illustration 4

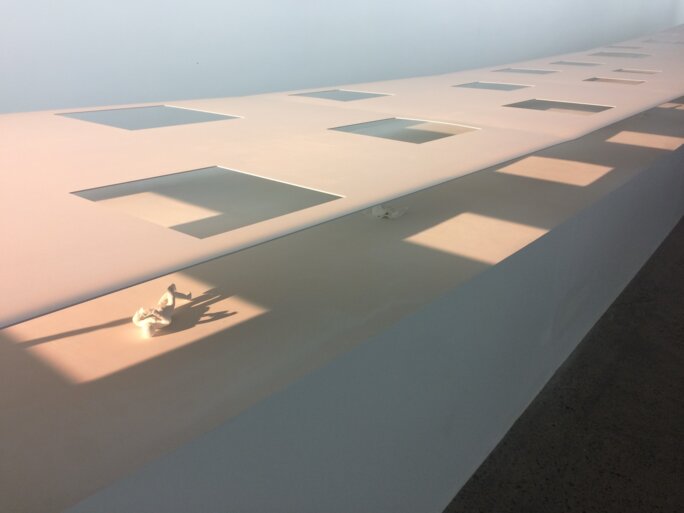

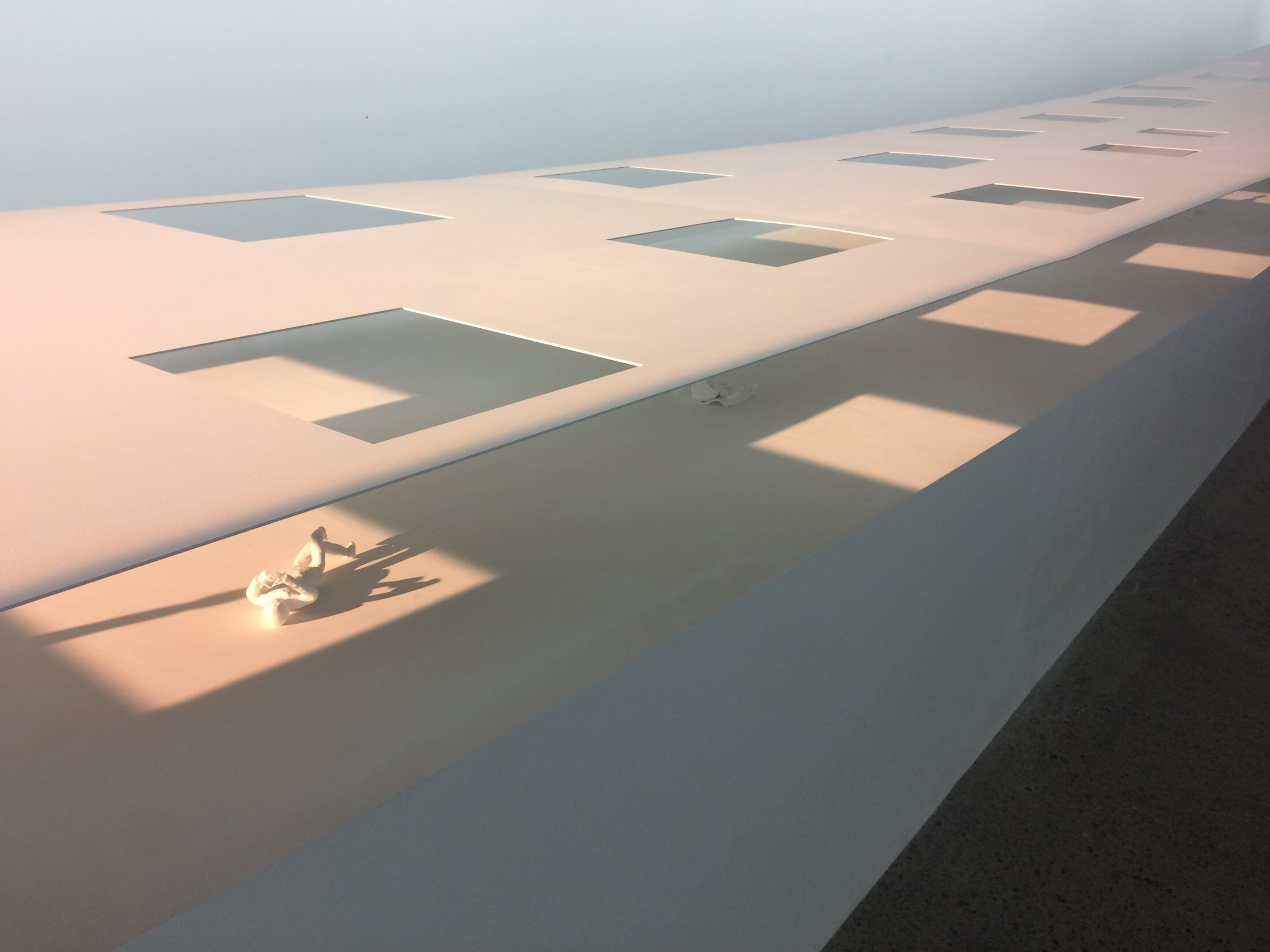

Le toit de l’espace polyvalent prévu pour Kanagawa, de ce point de vue, fait figure d’accomplissement, même s’il est encore à l’état de maquette. Dans la longue plaque horizontale qui surmonte le sol, et qui fait quasiment toute l’architecture, des percées découpent des entrées de lumières différenciées, et tracent des lieux. Les mêmes percées, pourtant, sont encore définies par une physique intransigeante. Il faut que cela tienne, sans piliers, et les forces doivent être calculées avec une précision extrême…

C’est d’ailleurs un peu ce qui se dégage de ce travail d’Ishigami, au-delà du premier enchantement. Une tension toujours renouvelée entre nature et technique, qui ne pourrait se résoudre que par une sublimation complète de la technique en tant que telle. Vous admirez un jardin arboré ; les trois cents arbres ont tous été déplacés. Ailleurs, ce sont des structures de maisons traditionnelles japonaises qui ont été prises ici ou là, et regroupées pour créer un bâtiment nouveau. Le leitmotiv d’Ishigami fait rêver : sans y toucher, révéler le réel. A la vérité, celui-ci se trouve bien souvent recomposé.

Inutile de dire, évidemment, combien la très belle fondation Cartier sert le propos. Derrière les maquettes du Japonais bruissent toujours les feuillages du jardin de cette élégante boîte de verre. Mais Jean Nouvel, son concepteur, aimait aussi à insister, à propos de ce verre, sur les reflets qu’il peut occasionner, et la production, au contact rêvé de la nature, d’images multipliées. Dans cet écrin de luxe, on peut même se demander un moment si le spectacle de la fluidité et de la nature retrouvée ne tourne pas trop souvent à l’aménagement d’espaces économiquement séparés. La maquette, superbe, des huit villas pour la ville de Dali, le laisse supposer : si le paysage de rochers en cours de destruction se voit sauvé par l’architecte, c’est malgré tout à l’intérieur de demeures évidemment privilégiées.

Agrandissement : Illustration 5

La disparition programmatique du mur, finalement, trouve ses limites. On pouvait encore y penser, ces derniers jours, lors de la remise des Global Awards, à la Cité de l’Architecture, et plus particulièrement lors de la présentation du lauréat thaïlandais, Boonserm Premthada. Celui-ci, en toute modestie, avait voulu réinventer le mur. Ne pas construire un mur qui ne soit qu’un mur, mais un mur qui intègre son ombre propre. Ici aussi le propos faisait rêver. Et la réalisation, ces parois de briques ondulées, rythmées par leurs propres ombres, témoignaient d’une poésie sans égale. Il y avait, entre ces murs, un espace où méditer, avançait encore Boonserm Premthada, où le son même se faisait différent. Bientôt, il insisterait aussi sur la production des briques. Loin des technologies les plus perfectionnées, le mur permettait le développement d’une industrie locale de la brique, et le sens d’une architecture conçue par tous.

Agrandissement : Illustration 6

Un peu plus tard, au cours de la même après-midi, l’émerveillement revenait, avec une minuscule école, construite au cœur de la zone amazonienne du Pérou. Les murs, basculant sur eux-mêmes, se transformaient en tables de travail ! La jeune italienne qui avait accompli ce petit prodige, Marta Maccaglia, s'y arrêtait : l’espace de l’école devait être ouvert, et savoir attirer les enfants. Mais ses murs définissaient aussi, pour leurs parents, leurs grands-parents, un lieu public partagé : l’occasion d’une communauté en acte. Ingénieuse, simple, la bascule des murs, leur étrange élasticité, travaillait au mieux, et dans les conditions les plus extrêmes, à ce que laissait rêver l’architecture libérée d’Ishigami.

Agrandissement : Illustration 7

A voir : l’exposition Junya Ishigami, Freeing Architecture, à la Fondation Cartier pour l’art contemporain, jusqu’au 10 juin 2018

A lire, en attendant la mise en ligne du Global Award de cette année, les différents volumes reprenant les années précédentes, Sustainable Design 1-2-3-4-5-6, édités par Jana Revedin et Marie-Hélène Contal.