Agrandissement : Illustration 1

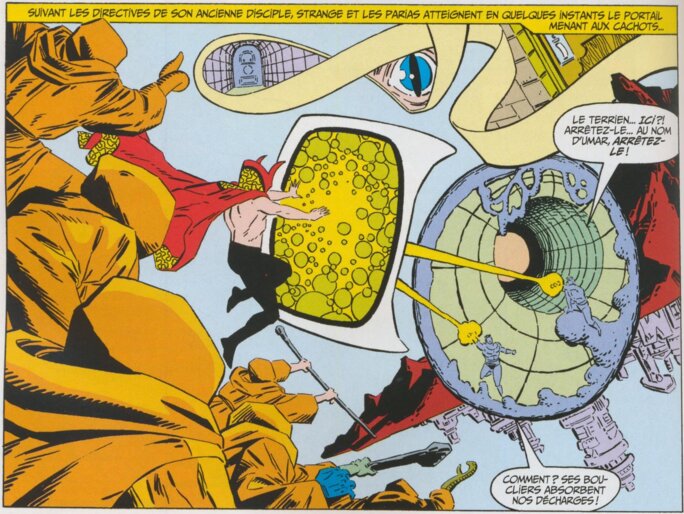

Au-dessus, à droite, à gauche : partout la ville, pliée, repliée, multipliée. L’affiche est sans détour. Enfoncés, Green Arrow et autres costumés des bacs à buildings, qui faisaient naguère les malins en contre-plongée …

Agrandissement : Illustration 2

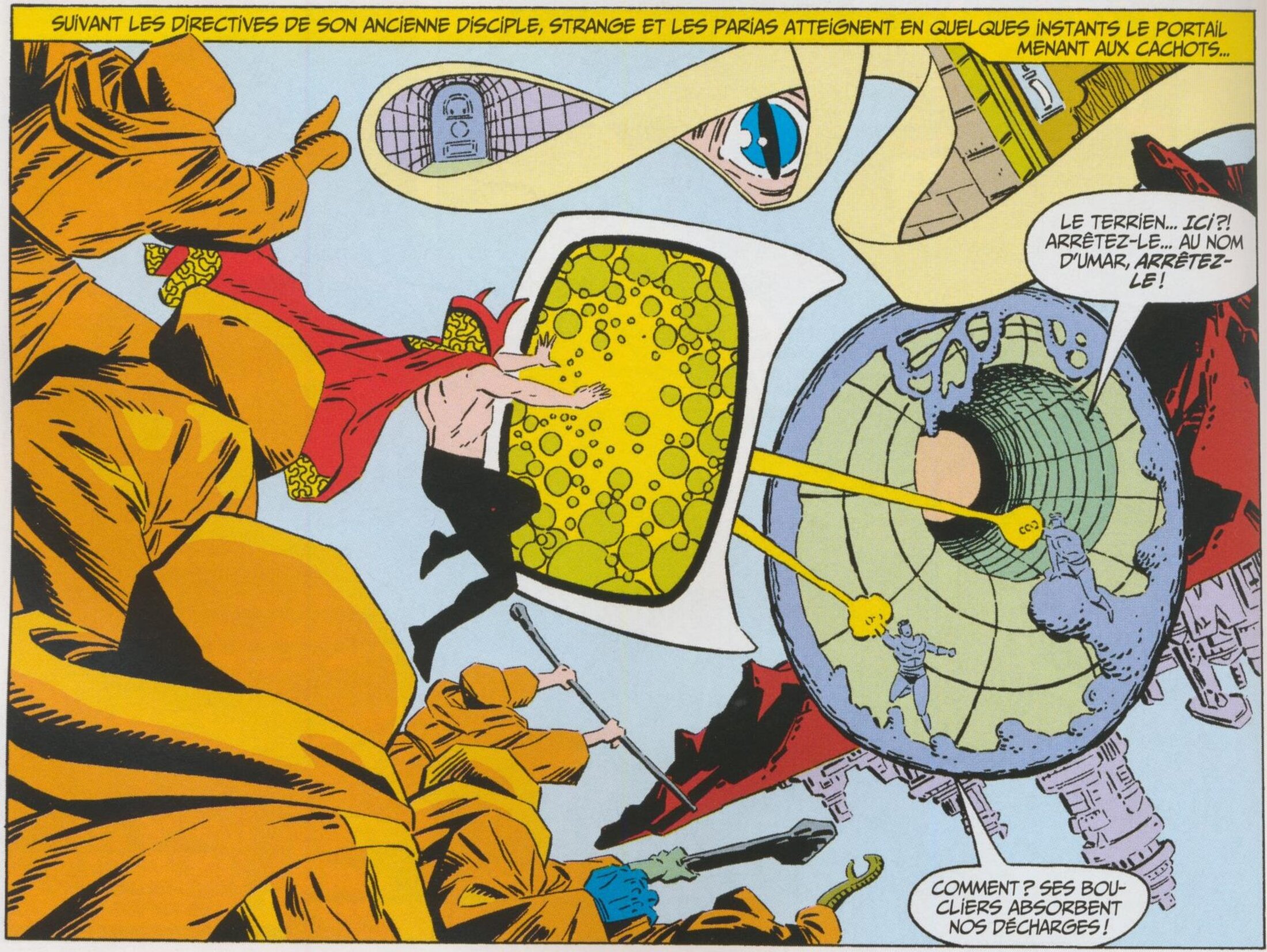

Quant à la bande-annonce, elle y revient de manière spectaculaire, et la séquence centrale du film sera plus sensationnelle encore. Docteur Strange tient d’abord à cette ville comme en cocotte de papier, qui passe des très scientifiques courbures de l’espace-temps à cette forêt urbaine que l’on ploie et déploie à sa guise. A une sorte de flottement aussi bien, au milieu de ces kaléidoscopes : la cape de lévitation, à vrai dire, se révèle bien nécessaire pour n’y être pas broyé.

Pour les amateurs de merveilleux, à tout le moins de Marvel, rien là de si surprenant. Le docteur est connu pour passer de monde en monde, de parallèle en parallèle, qu’il fait se rejoindre par le pouvoir d’Hoggoth ou autre sorcier. Ses aventures ont donné bien du plaisir aux dessinateurs, pris dans l’exploration systématique de ce que l’on nommait jadis la quatrième dimension : tourbillons, étranges percées du paysage, anneaux de Moëbius… Et naturellement : paysages sens dessus-dessous. Nous y voici.

Agrandissement : Illustration 3

Cinématographiquement, le tour convie pourtant d’autres souvenirs. Une des scènes les plus mémorables d’Inception soulevait ainsi de larges pans du Paris haussmannien pour la recourber en une sorte de calzone urbaine du meilleur effet. C’était là, sans conteste, la marque d’un monde soumis au pouvoir de la pensée, un monde onirique pour tout dire, mais non sans technicité. Dans la scène en question, Leonardo di Caprio recrutait justement un architecte d’un type nouveau, à même de dessiner ces perspectives virtuelles : un architecte d’intérieur, dirait-on, si le terme n’était déjà si usité.

Agrandissement : Illustration 4

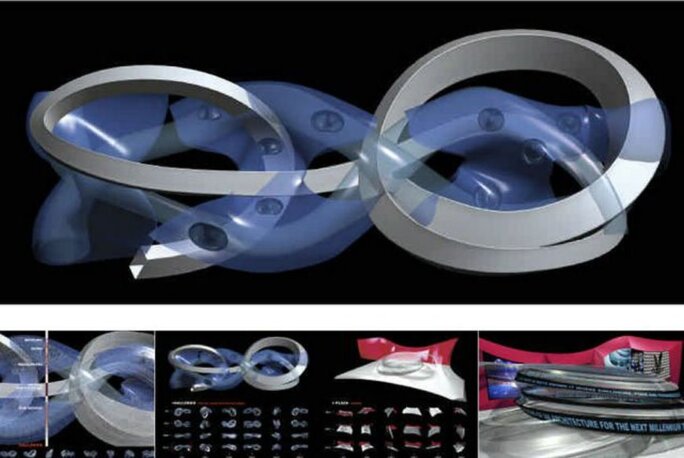

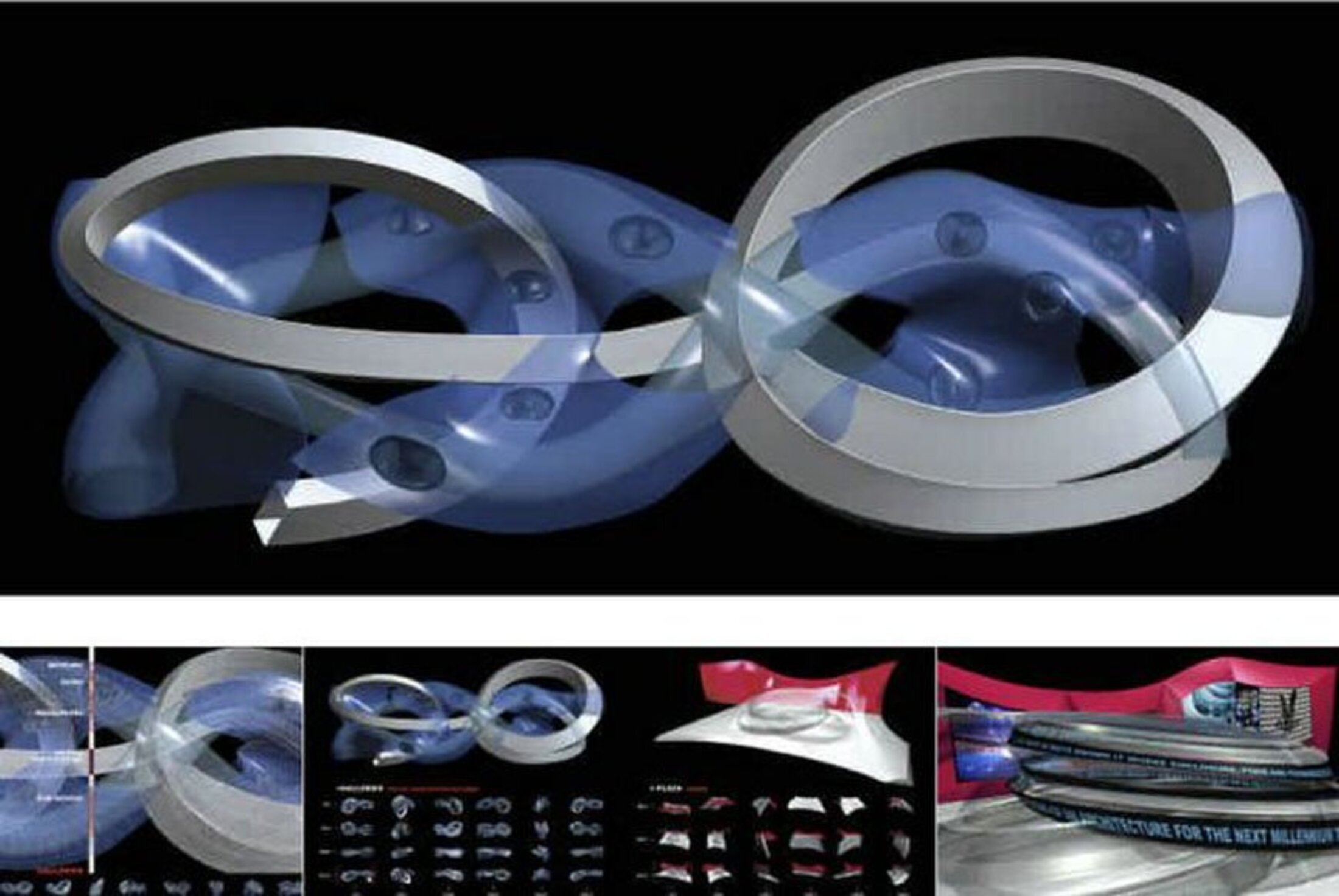

Dans le monde des rêves, l’imagination redessine les lieux. Si le monde est à la merci de l’esprit, s’il n’est que perception, comme l’eût dit Berkeley avant notre docteur, si les cuillers s’y tordent par l’effet de la seule volonté… Docteur Strange pourrait lui-même faire figure d’architecte. A la vue de l’entretien d’embauche d’Inception, avouons-le, on pense pourtant moins au grand Agamotto qu’à ces architectes qui furent chargés par de respectables institutions, dans les années 1990, de construire leur environnement virtuel. Le travail d’Asymptote pour le Musée Guggenheim est resté dans les mémoires, et n’est pas si loin des rubans paradoxaux du bon Docteur.

Agrandissement : Illustration 5

Après tout, de niveau en niveau – on se souvient que le film pénètre dans des couches de songe toujours plus profondes – Inception nous menait vers ce qui se confondait avec un plateau de jeu-vidéo des plus basiques : prendre d’assaut un bunker isolé au milieu des neiges, telle est votre mission. Que la longue tradition des espaces oniriques soit réduite de la sorte avait de quoi faire frémir. Mais il était tout aussi loisible d’y voir, au fin fond de l’inconscient du medium, un hommage à l’industrie culturelle désormais dominante. Une sorte de révérence. Ou la reconnaissance du poids toujours plus grand pris par l’informatique dans la conception cinématographique, jusqu’à en bouleverser profondément l’économie de confection.

Que les pouvoirs du docteur Strange participent de ce génie informatique qui informe la réalité du film, et son illusionnisme, plusieurs éléments viennent le suggérer. Dans le cours du film, l’Ancien ira jusqu’à demander au cher docteur, si les mots de magie le dérangent, de les remplacer par des termes d’informatique. N’était la banalité extrême de la mise en scène de la spiritualité orientale, on pourrait même y chercher une mise en abyme des plus séduisantes – renvoyant le cinéma à ses seuls moyens de production, et au plus loin de la prise sur le réel que lui prêtait un Bazin…

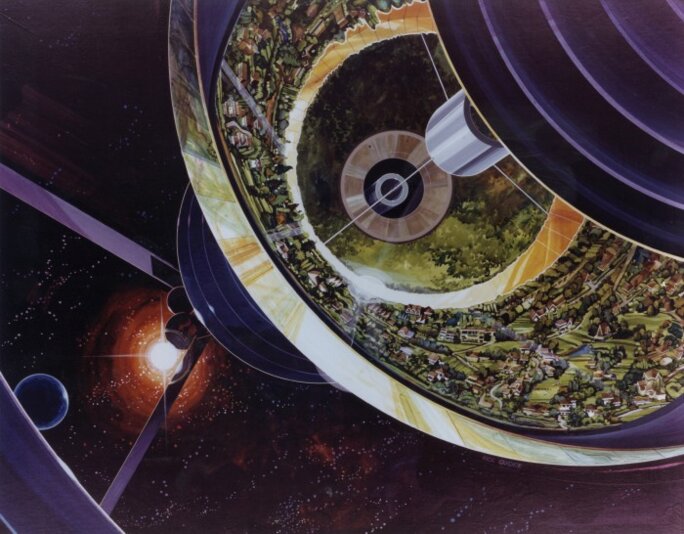

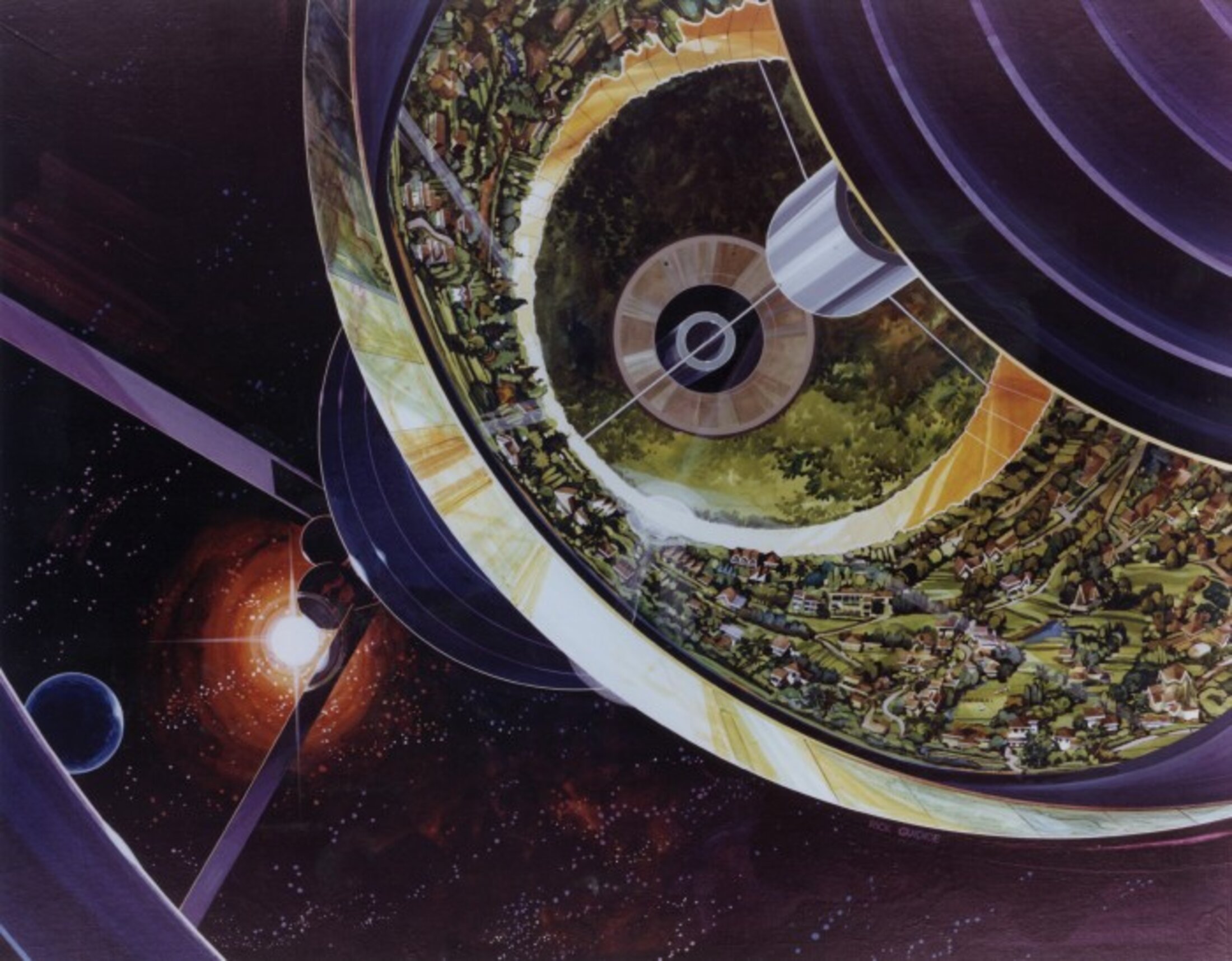

Au-delà d’Inception, la petite séance de pliage de Docteur Strange rappelle pourtant d’autres images, plus récentes encore. Dans Star Trek sans limites, dont les affiches paradaient cet été jusque sur les autobus chinois, une ville littéralement recourbée permettait elle aussi d’étonnantes condensations : dessus, dessous, en face, elle était partout, pour le plus grand bonheur des amateurs de courses poursuites en vaisseaux spatiaux. Une ville-satellite, en gigantesques anneaux totalement urbanisés. L’idée valait le coup d’œil. Loin de tout pouvoir ésotérique, elle trouvait d’ailleurs sa raison d’être dans une physique amusante : dans un milieu sans gravité, celle-ci peut être réorganisée au bon vouloir des architectes. Dans l’espace, votre voisin le plus proche pourrait bien être suspendu à votre plafond.

Agrandissement : Illustration 6

Pour frappant qu’en puisse être le spectacle cinématographique, l’idée n’était pourtant pas des plus originales. Dès les années soixante-dix, les futurologues s’amusaient à dessiner des espaces de ce type, et l’œuvre phare de William Gibson, Neuromancien (1984), présentait déjà une ville spatiale à gravité réduite, et se recourbant sur elle-même comme une sorte de cigare. Au centre du cylindre, on avait seulement installé un ciel holographique, constamment reprogrammable, qui évitait de voir ses concitoyens du dessus. Times are changing, et c’est peut-être le destin de ce nouveau cinéma que de donner toujours plus à voir, pour toujours plus de vertige.

Agrandissement : Illustration 7

Neuromancien, il est vrai, garde plus de titres de noblesse pour sa description, devenue canonique, du cyberespace : « une hallucination consensuelle vécue quotidiennement… », etc. La grande grille tridimensionnelle comme à l’intérieur de la vue, les constellations lumineuses de données informatiques finissant par tracer l’image d’une ville dans la nuit, les pyramides écarlates des centrales nucléaires et les cubes verts des banques, voilà qui avait de quoi retenir l’attention, et associer au parcours du net une véritable imagerie géographique. On ne prend pourtant pas assez garde qu’une telle perspective cartographique – la trame, la ville, les édifices… – ne pouvait rendre compte de l’expérience du surfeur informatique. A commencer par l’immersion dans le médium – pour reprendre une métaphore chère à McLuhan –, et la fluidité des déplacements, hors de toute logique physique, hors de toute contrainte corporelle. Hors de toute gravité, ira-t-on jusqu’à dire : car il s’agit bien de cela. Et le romancier Gibson ne s’y sera pas trompé, lui qui, immersion oblige, parsème son livre de psychotropes en tous genres – pour un héros doublement accro – et projette toute la seconde part de son récit dans un univers intersidéral hors-gravité. La fiction a ses pouvoirs, qui ne se réduisent nullement à ceux de la description objective.

Star Trek sans limites participe-t-il à cette exploration du médium et de son espace propre, son espace fantasmé, bien au-delà de toute cartographie ? La série s’est notamment rendue célèbre par l’usage qu’elle fait de la téléportation, et ouvre encore son dernier épisode sur cette magie spatiale – qui, associé à la panique du jeune Capitaine Kirk, se confondrait volontiers avec les soubresauts d’une subjectivité affolée. Sans oublier la jolie glisse de l’Enterprise. On entre et on sort des mondes inconnus, dans Star Trek, sans la moindre transition. Ils sont toujours à nos portes. La multiplication des perspectives urbaines, dans le dernier opus, passerait aisément pour figurer cette coprésence des univers les plus distincts.

Agrandissement : Illustration 8

Pour en revenir à Docteur Strange, il fait peu de doute en tout cas que les divers arrière-plans de Neuromancien ne soient toujours présents. La forte teinte psychédélique du film est directement héritée des années soixante, dans lesquelles Stan Lee invente notre personnage. Sans surprise, l’impétrant magicien demande d’abord ce que l’Ancien a pu mettre dans son thé. Mais les différents pouvoirs qu’il acquiert, tels qu’ils sont résumés dans la bande-annonce, renvoient plus volontiers à la navigation sur les réseaux qu’à l’usage des psychotropes : « grâce aux arts mystiques, nous exploitons l’énergie, et modifions la réalité ; nous parcourons de longues distances en un instant »… Sans oublier cette blague qui conclut le trailer : qu’une salle de méditation zen n’est rien encore que sauvagerie sans un code wifi. Les différents sancti sanctorum, après tout, ressemblent fort à ce que l’on nommait naguère des portails.

Le monde de Docteur Strange, de ce point de vue, ressortirait à l’informatique non seulement par la puissance des logiciels d’animation, mais bien par l’espace du net que ces derniers contribuent à figurer, par un étonnant retour du medium sur lui-même. Un espace où la moindre rame de métro convoie un ensemble d’individus reliés aux localisations les plus lointaines, mieux : un groupe de mages multipliant les portes ésotériques – téléphone, sms, emails… – y compris dans le temps, par un système des plus banals : le visionnage désynchronisé. Ces espaces nôtres, il ne conviendrait guère de leur ôter complètement leur part de fantastique quotidien. Ils dessinent un univers multiple, affectivement redoutable, et toujours plein des mondes parallèles que chacun porte avec lui. Un univers dans lequel chacun de nous, hors cartographie, risque toujours de se désynchroniser, et, pour tout dire, de se perdre.

Le Docteur Strange, au final, pourrait bien être le héros de ce monde-ci, entièrement revu par l’informatique et ses pouvoirs… Un sauveur bien de notre temps, en quelque sorte.

(A suivre)

L’analyse du rapport de Neuromancien à l’espace de l’informatique et à son expérience, en rapport avec la théorie du médium de McLuhan, a été développée lors de la séance du séminaire « Attention au blob : rêves et cauchemars de l’architecture à l’heure de l’informatique » annoncée dans le dernier post de ce blog. Pour autonome qu’elle soit, cette suite de posts accompagne donc la réflexion d’un séminaire qu’on dira volontiers augmenté.