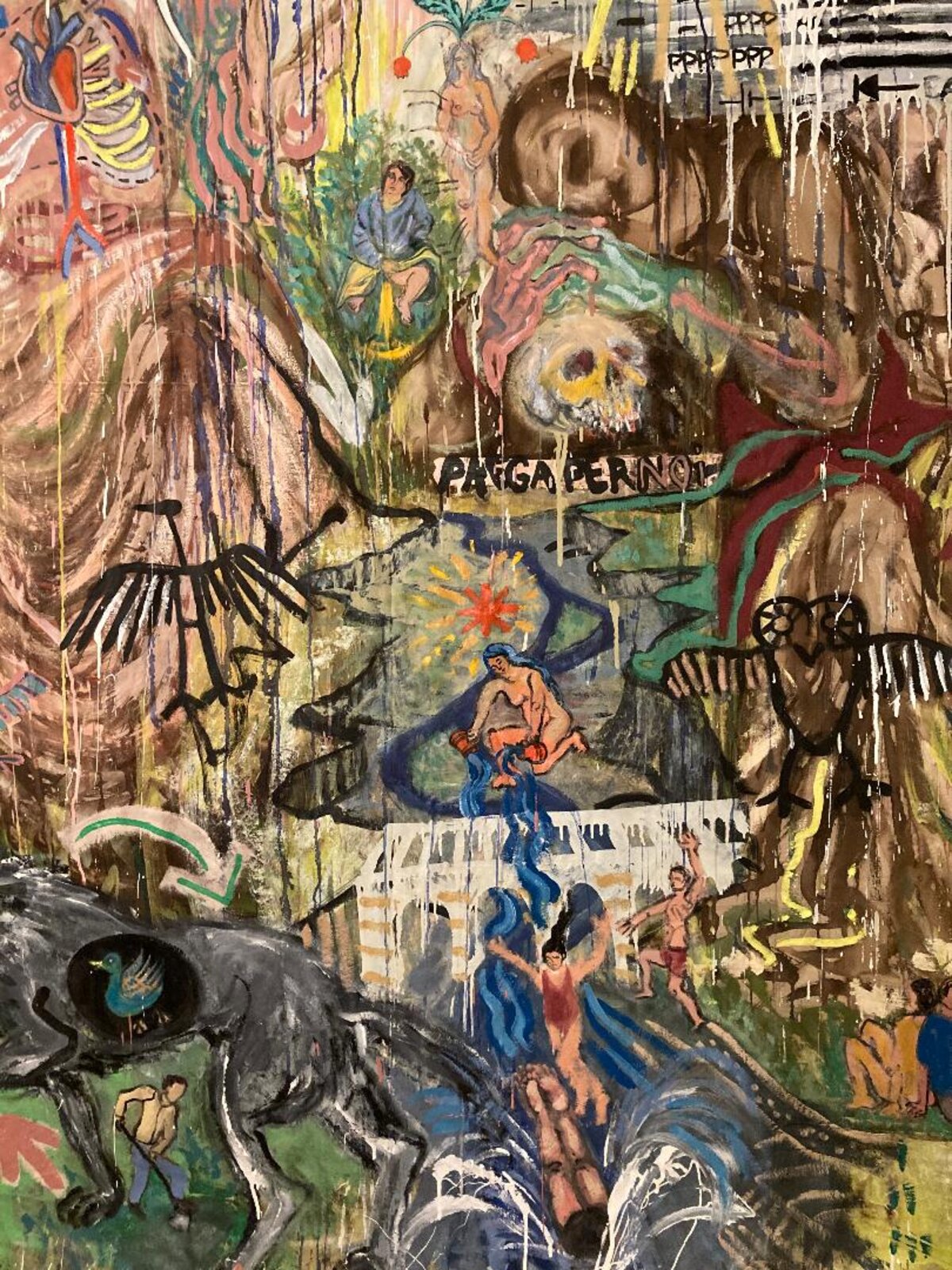

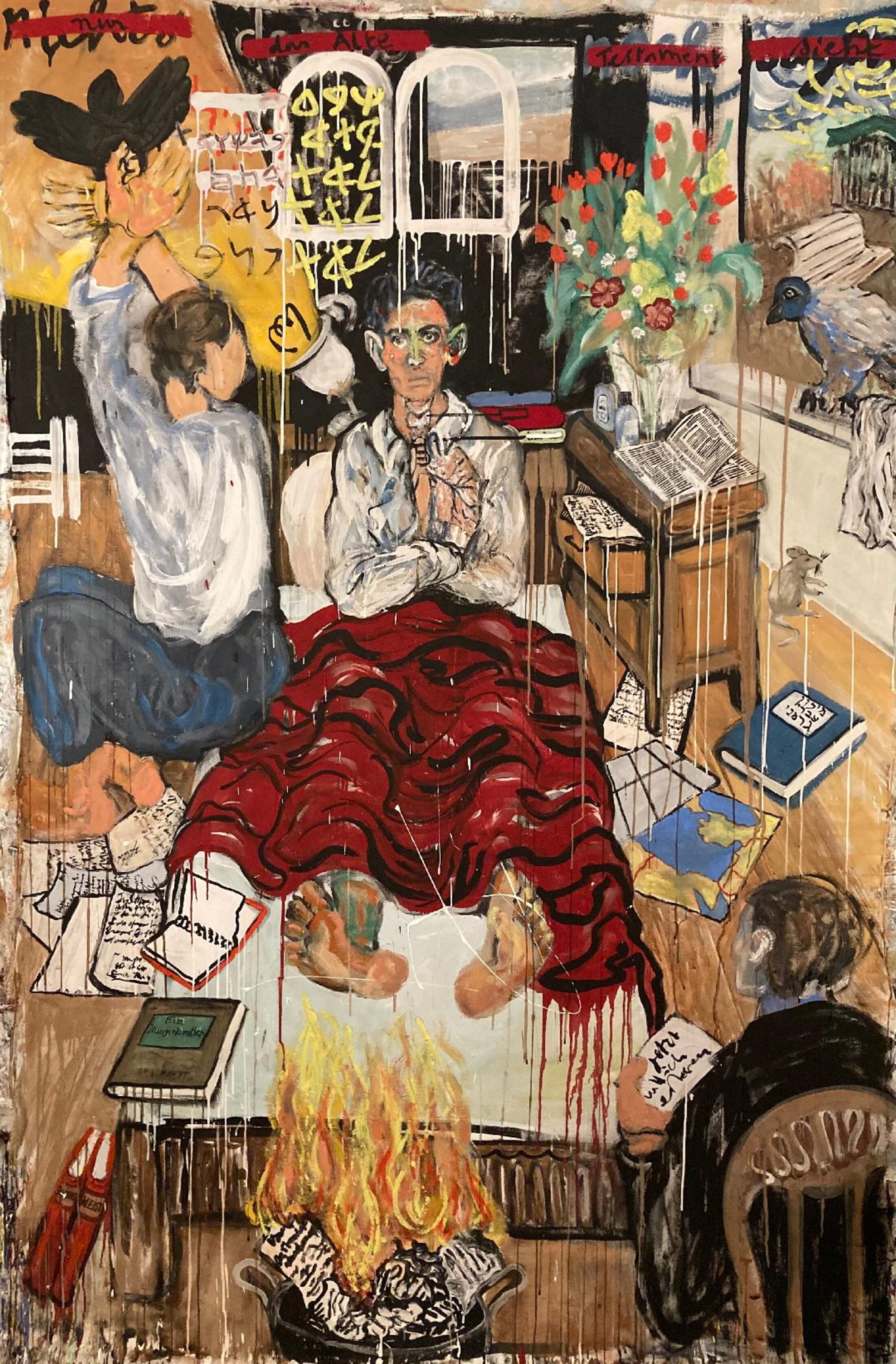

Agrandissement : Illustration 1

Il suffit au peintre, pour cela, de peindre d’abord in petto, en soi et en tant qu’en soi, l’indivision de la peinture, la peinture comme matière, le lavis indivis qui, la forme transcendée, est en puissance toutes les formes et tous les rapports de formes qui s’y trouvent sis, si une volonté s’applique toutefois à trancher dans la peinture comme unité souveraine, cause et justification de toute forme.

Ce n’est pas que s’applique alors autre chose que la contrainte « d’inventer », au sens où l’entend par exemple la philosophie manzonienne : celui qui tire de l’Un matériel toute les formes du monde s’engage dans un processus intimement, étrangement méthodique, où se confondent les retrouvailles avec les formes perdues et cet « ajout au monde », cet ajout à la collection du monde ou au monde comme collection, que la docilité de l’unité du plain-chant pictural matériel offre à discrétion au désir de choses.

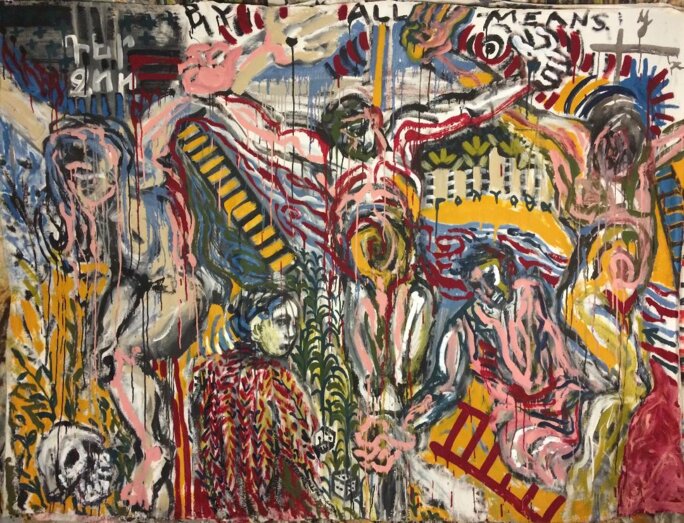

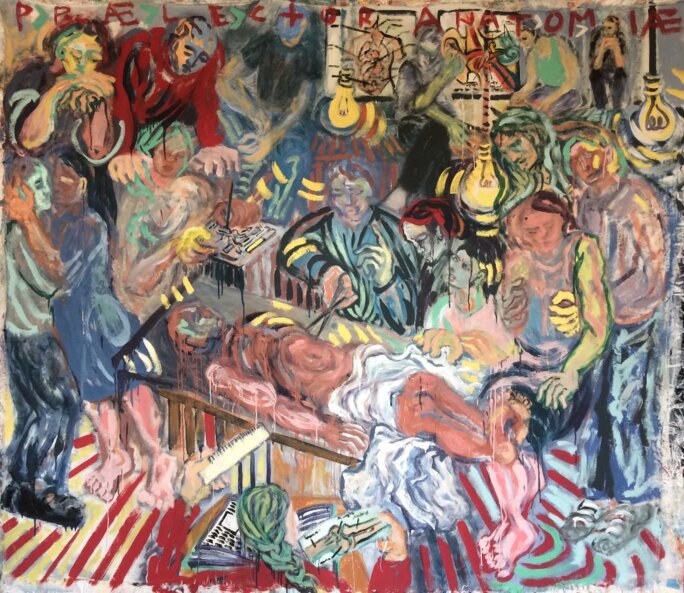

Agrandissement : Illustration 2

S’il est aisé au peintre de peindre toute chose, ce n’est pas qu’il témoigne en cela de telle agilité à former, à figurer, de telle aptitude singulière à reproduire : c’est que la reconnaissance en son travail de la prééminence de la peinture comme cause première, de l’unité de la peinture comme cause première, ou de l’être comme répondant en peinture à la nécessité qu’y soient intégrés et dépassés les motifs issus de l’aliénation picturale, l’oblige. En somme, s’il est aisé au peintre de peindre toute chose, c’est que toute chose y consent, dès lors qu’elle s’offre en la peinture comme redoublement élucidant de l’être. Si le peintre trouve toute chose, c’est que la sensation qui est la sienne d’une prééminence et d’une antécédence à toute chose lui fait don de toute forme.

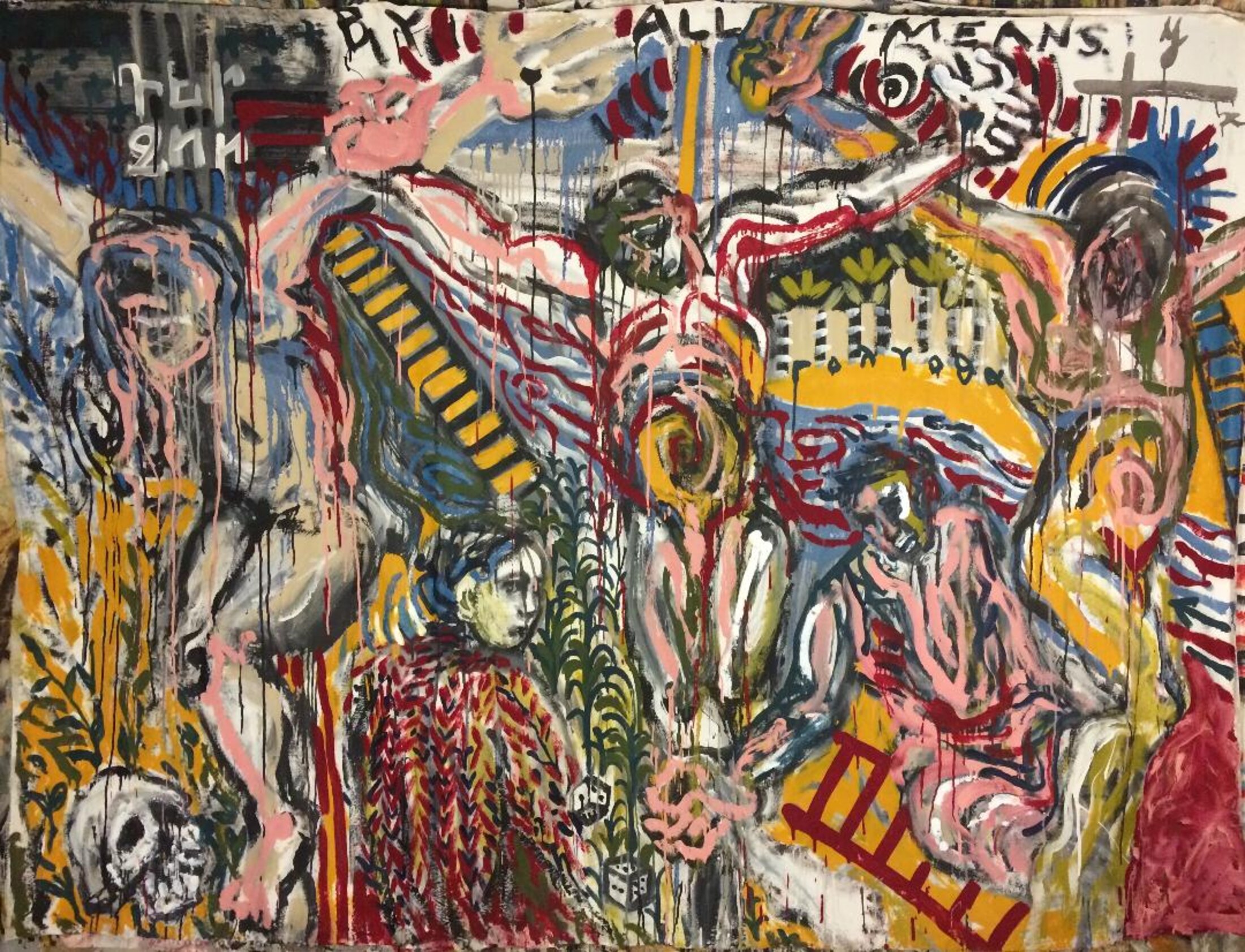

Agrandissement : Illustration 3

Iris Terdjiman est incontestablement de ces grands artistes qui, la peinture faisant en eux force comme être, comme « de l’être », obtiennent d’elle que toute chose s’invente, se retrouve ou s’ajoute en la peinture objectée.

Elle n’affirme pas par là une singulière aptitude à former : quand elle forme follement, depuis une folle aptitude à former, elle ne semble se disposer qu’à recevoir de la peinture comme premier principe, de sa matière principielle, de son geste qui est son geste, de son galop immobile, le don de toute forme, le don de tout objet, le don de toute figure sise en ce principe qu’elle accueille, qu’elle défend et qu’elle illustre.

Iris Terdjiman ne trouve pas, ne tranche pas, ne fonde pas de l’infondé : comme l’enfant que terrorisent les motifs d’un rideau faseyant dans le vent, elle est hospitalière aux fantômes rêvés qui sont le rêve de la matière ou de la peinture comme « étant de l’être ».

Si sa peinture est libre, c’est que sa peinture est libre, c’est qu’une justification de la peinture, non tant par son produit que par une éternité et une dilatation sans terme de la peinture, est cet objet de la peinture d’Iris Terdjiman où, parce qu’y domine un unheimlich conditionné par l’acte de peindre, des fantômes d’objets sourdent comme des monstres du rideau des enfances tourmenté par la brise.

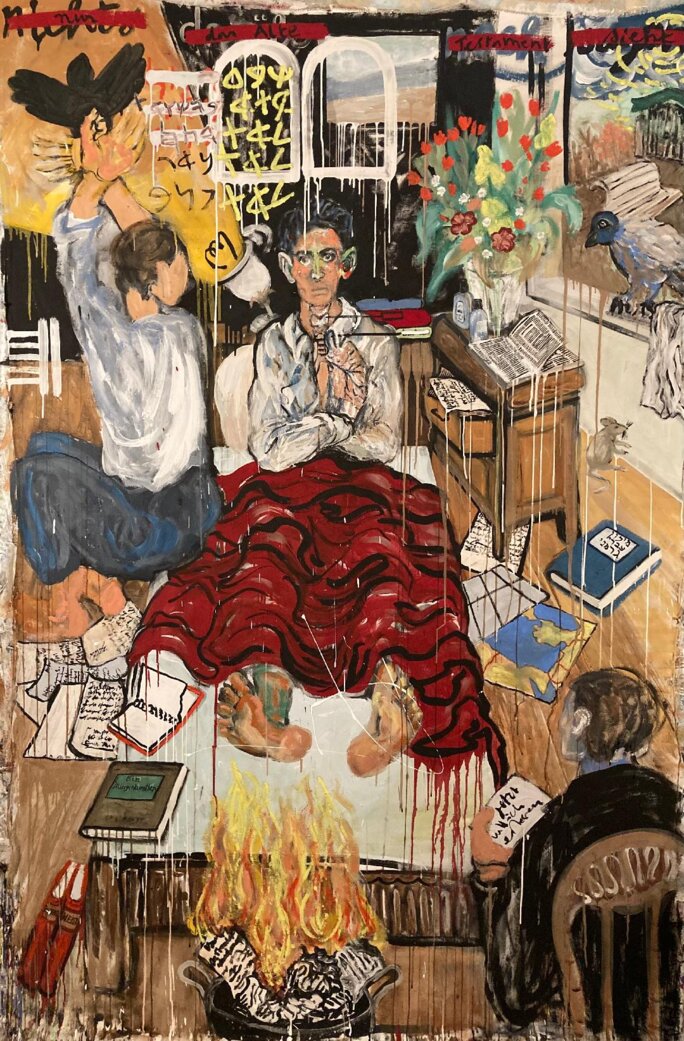

Agrandissement : Illustration 4

C’est tout le paradoxe, c’est toute la rareté de la peinture d’Iris Tedjiman que de donner à voir un talent prodigieux et une profusion « libre », quelque chose comme une ambition, comme une outrecuidance artiste, là où ce qu’il y a avant tout à y voir, c’est l’humble, c’est la patiente admission, c’est le « fiat » aux épiphanies, de la peinture comme redoublement de l’être en soi.

Il me semble qu’on aurait également tort de voir en Iris Terdjiman un peintre lyrique, baroque, « expressionniste », un ardent gestuel, puisqu’elle n’est au fond que le scribe attentif et rassis d’apparitions dans la peinture-mère.

La peinture advient en la peinture d’Iris Terdjiman comme la vie advient chez l’enfant ou Kafka l’épouvanté, le sidéré, dont le peintre a fait un motif : elle fait des fantômes et ces fantômes s’équivalent, et ces fantômes de tous les livres, de toutes les icônes, de toutes les légendes, s’aliènent dans une peinture qui, si elle est figurative au carré, ne l’est qu’en tant qu’elle abstrait, disciplinée, ce que le peintre entend qu’elle abstraie de son être, de ce qui en vérité, et préalablement à la peinture-même, « est la peinture ».

Agrandissement : Illustration 5

De même que la nuit n’interdit aucun rêve et les autorise tous, de même que la nuit des choses les fait équivaloir et fraterniser en la nuit, de même que la vie offre des formes à celui aux yeux de qui elle est souveraine et sans cause répercutable en forme, la peinture d’Iris Terdjiman, accumulant de façon brutalement syncrétique toutes les choses « retrouvées », chair mystique de l’épiphanie et du « fiat », désigne de la peinture la persistance en tant qu’être.

Et c’est en cela qu’il lui est aisé, comme à tous ceux qui peignent « toute chose », de peindre « toute chose » : il est en effet, en elle, une munificente disposition à l’accueil de la formation par l’être de choses de l’être : elle consent à ce que toute chose soit.

Et ce consentement à ce qu’il soit de l’être consentant, qui est le rebours de la « liberté de l’artiste » et cependant l’unique condition de cette liberté, confère à la peinture ostensiblement complexe et vigoureuse d’Iris Terdjiman les attributs de l’évidence paisible, de l’impassible vérité d’un delà de beauté.

Agrandissement : Illustration 6