Agrandissement : Illustration 1

On n’évoque même pas, ici, ce cintre architectural, fondement d’ouvrages, souvent même d’ouvrages à vocation propitiatoire, en lien direct avec telle présence métaphysique, ce cintre architectural dont le vulgaire dirait sans doute, rayonnant de sa trouvaille, qu’il « tient la baraque ».

Non, l’on veut dire ici quelques mots de son frère cadet, de celui dont deux méchants pieds font un « valet de nuit », de celui qui garantit au corps social qu’on n’y entre pas, qu’on n’y intervienne pas, en chiffon, en boule, de ce superbe stratège depuis quoi la troupe vestimentaire se range tête après tête, de ce bon montreur de cirque aussi, qui, ayant domestiqué sa proie, en offre au regard la splendeur émolliée.

L’on s’habitue au cintre comme l’on s’habitue vite à l’existence souterraine de piliers de la vie, de formes humbles et comme valant pour elles sur quoi elle « s’arrange », se quadrangule en cosmos, se discipline pour faire forme.

L’on a beaucoup dit du cintre lorsqu’on a dit qu’il tenait et soutenait son monde, que son absence de corps, que sa vacuité soulignée, accentuée, autoritaire par solitude, était sa force même, qu’il était tout parce qu’il n’était rien, que son creux était son plein, son trait son corps.

Il en va du cintre comme du « signifiant-roi » des prophètes lacaniens d’autrefois : il est une pure a-corporalité, un vide contourné (le mot cintre vient d’ailleurs du mot « cincturare », qui signifie « contourner») par son dessin viril, une forme sans corps, sans dedans, sans tripe, sans désordre, sans anarchie de chair, sans organicité rebelle, un dessin étique dans l’air dont la puissance réside précisément dans ce qu’il n’est rien de substantiel, un chevalier inexistant de chez Calvino, une tête à Toto à quoi succomberait la sauvagerie de n’importe quel chapeau, l’audace adulescentine à soufflet de n’importe quel bonnet, un panneau torché de chic en deux trois gestes idéogrammatiques sur quoi pèserait un monde enfin ramené à la bonace de l’ordre.

Mais il n’est pas que cela, le cintre, il est aussi celui que son absence de corps, de tripes, de substance, de contenu de quoi que ce soit autorise à mettre en lumière le corps qu’il reçoit en veille.

Que l’on poste son veston sur un cintre et l’on verra soudain à quel point forment un tout ignoré dans ses usages sociaux son revers et son endroit, combien doublure et plastron sont cohésifs, combien ils sont interchangeables, combien il est au fond assez vain d’abdiquer devant celui qui vous enjoint d’établir une hiérarchie d’usage entre la belle austérité du revers et le coruscant, le muqueux foisonnement de la doublure.

Le cintre, ce vide puissant, ce vide autoritaire, dit des choses dont il a à traiter qu’elles se valent, au fond, et que ce qui est de l’ordre de l’endroit peut parfaitement former la « justification dans le temps » de ce qui est l’envers, de même que la doublure peut à bon droit aspirer à être le corps vrai du plastron.

Le cintre tarit l’onde formelle en lui imposant une forme, la force, l’autorité, l’impératif d’une forme, il la tarit aussi en arasant ses contradictions.

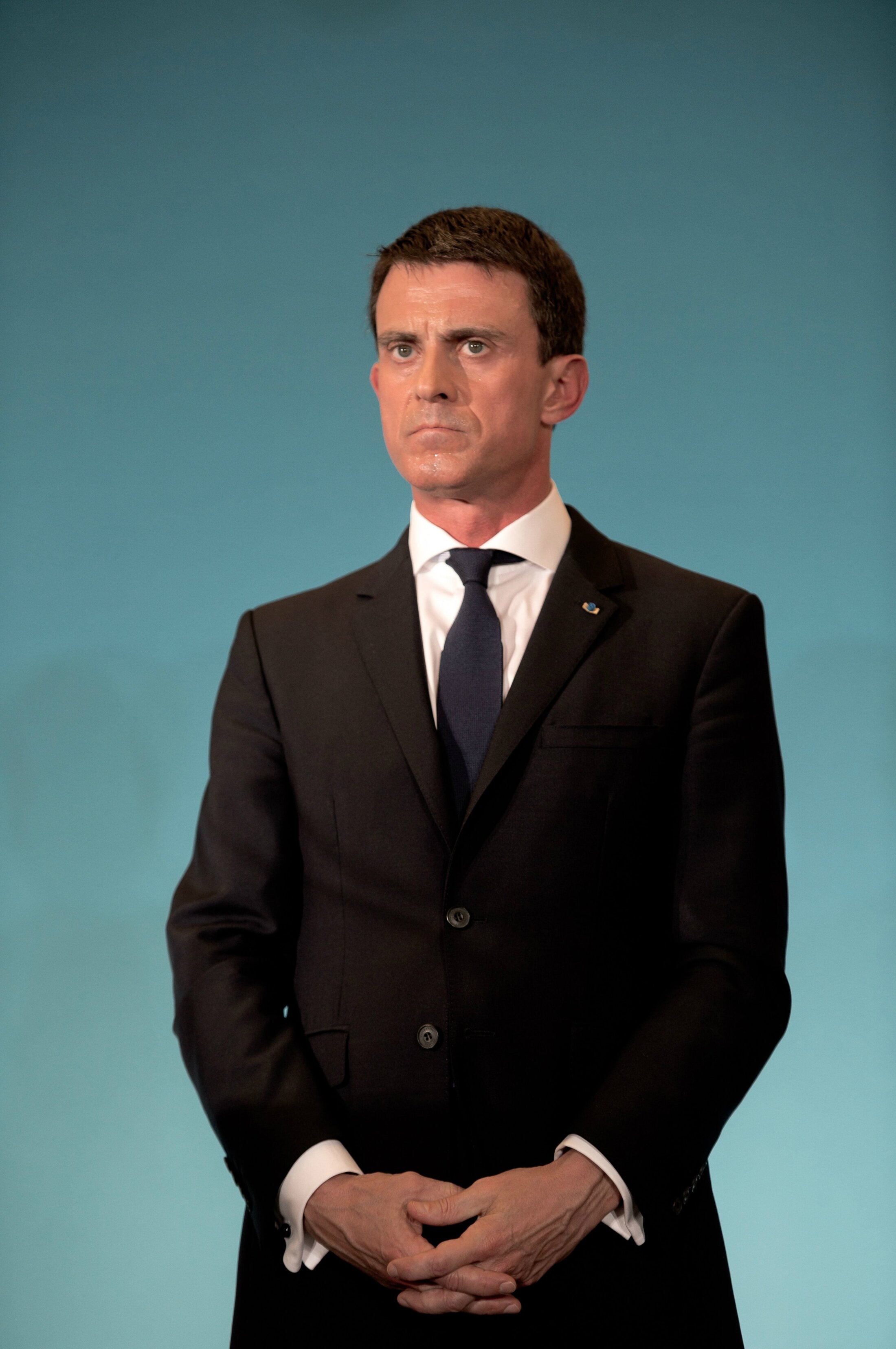

À considérer le cintre, l’on se prend par vice ou désœuvrement à y voir tel politique dont l’absence de substance, la vacance idéologie, serait si patentes qu’on verrait à travers et qu’elles garantiraient sa présence politique même comme force qui va depuis un vide. Un politique dont l’autorité incontestable reposerait sur le vide de conviction de corps, d’in petto.

Agrandissement : Illustration 2

À considérer le cintre, le cintre soudain étrange, étrangement étrange, l’on se prend à y voir la métaphore d’un politique dont l’art du vide autoritaire consisterait à mêler pour la galerie plastron et doublure, endroit et envers, à en faire des équivalents, à aller urbi et orbi exposer, par exemple, qu’entre ce qui est de gauche et ce qui est de droite, il n’est au fond qu’une différence d’usage, que tout ceci reposant bien à plat, l’on voit bien qu’il n’est rien de plus envers que l’endroit, rien de plus endroit que l’envers, rien de plus de droite que ce qui est de gauche, rien de plus gauchiste que ce qui est de droite.

L’on se prend, rêvant, à dessiner en soi le visage de cet homme politique-là, autoritaire infiniment, et autoritaire depuis l’absence radicale de tripes idéologiques, de cet homme politique, par exemple, qui ferait taire le processus démocratique depuis un cadre institutionnel qui ne fût en rien associé à sa conviction de la vertu de ce cadre…

L’on se prend à imaginer un adepte de l’article 49.3, par quoi il affirmerait la nécessité de l’alignement des têtes du placard et du « pas un pli », qui n’aurait pas au fond de soi, puisque de fond il n’y aurait pas (de fond politique, s’entend), la conviction ancrée de la vertu du 49.3.

L’on se prend, rêvant, à dessiner en soi le visage d’un homme politique pour qui le renoncement à la perspective historique de la réduction du temps de travail, la flexibilité professionnelle, la politique de l’offre obscène, la suprématie de la sécurité sécuritaire sur la sécurité produit d’éducation, de l’entreprise et du commissariat sur l’école, de la sanction sur le débat, sont affaires de gauche, d’un homme politique pour qui tout cet endroit, c’est tout l’envers.

L’on se prend à former en soi l’image d’un homme politique pour qui, par exemple, tout ce qui est la droite, c’est la gauche…

Le fil de l’eau imaginaire est d’abord animé, puis se précise le visage du cintre politique, de l’homme de rigidité et de vide, de l’homme mêlant, pour qu’un ordre s’instaure, les valeurs, au point de diluer son camp dans l’autre et d’éponger l’autre camp dans le volume détraqué du sien.

Agrandissement : Illustration 3

Et voilà qu’il se calme, tout à fait, le fil de l’eau : « j’aime l’entreprise ! », tonitrue la figure qui se précise, la tripe cintrée par le grand deuil d’un trench-coat, la gorge cintrée par le vérin ciel d’une cravate hors d’âge ou l’enveloppement sévère d’un col roulé marquant paradoxalement la décontraction, la figure qui transpire beaucoup, comme si sa discipline consistait en effet à se vider de substance pour n’être plus que cintre, le jarret tendu, la gorge nouée, l’aposiopèse nouant sur soi le discours, la mâchoire, le menton, le regard, la tignasse, le visage entier formant crochet de sorte que l’épaule défroisse mieux.

Et quand le fil de l’eau est tout à fait calme, voici qu’il vous apparaît en gloire, le cintre fait politique, le politique fait cintre, la forme autoritaire pure depuis quoi les valeurs, plaquées les unes sur les autres, s’équivalent comme s’équivalent les motifs du tableau cubiste : c’est Manuel Valls.

Oui, l’on est devant Manuel Valls comme devant le cintre : l’on sent bien que sa présence est un formidable appel à ce qu’on vive, à ce qu’on pense, à ce qu’on opte, à ce qu’on lutte…sans lui.

Agrandissement : Illustration 4

(Un recueil des articles publiés dans ce blog paraîtra le 25 février 2017 chez Gwen Catalá Éditeur, en partenariat avec Mediapart.)