Voyez-vous, pas mal d’enseignants sont dans une vision quelque peu biaisée de notre situation financière – de son évolution, et surtout récente – comparativement à cette revalorisation inconditionnelle à venir.

Avant même de regarder cette proposition de pacte, il faut avant tout se rendre compte de ce que représente, ce que signifie cette revalorisation inconditionnelle à venir de septembre 2023. Et comprendre qu’elle participe à une stratégie rigoureusement appliquée par les gouvernements successifs depuis surtout Sarkozy avec le gel du point d’indice en 2010.

Bon, si on avait des syndicats qui ne faisaient pas un « complexe » concernant nos salaires, nous aurions tous une vision éclairée de la réalité de notre situation salariale. Mais ce n’est pas le cas. Pire, les syndicats font tout pour minimiser voire éluder cette réalité. Et non je ne suis pas en train de faire du syndicat bashing, je fais juste part d’une réalité que la majorité des enseignants ignorent, en me basant sur pas mal d’observations, investigations et autres informations que je rappellerai ici en partie.

Préliminaire : pouvoir d’achat/niveaux de salaire.

Ce sont des notions très claires depuis longtemps pour certains, mais pensons à nos « plus littéraires » ;)

Imaginons qu’aujourd’hui je puisse m’acheter un certain nombre d’objets et de services (etc). Si l’année suivante je ne peux pas m’acheter les mêmes quantités de choses et d’objets, alors j’aurai perdu en pouvoir d’achat.

Cela arrivera évidemment si on a une baisse de salaire, mais cela n’arrive normalement pas, en tout cas pour les enseignants, en considérant que l’on ne parle que de leur « salaire de base » (traitement indiciaire mais aussi désormais les primes Grenelle, la prime informatique annualisée et l’ISOE/ISAE).

Les baisses de pouvoir d’achat sont bien sûr avant tout liées à l’inflation. L’inflation qui est l’augmentation « naturelle » (mais on le sait aussi parfois imposée par des « profiteurs de crise notamment) des prix en général. Si notre salaire n’a pas bougé d’une année sur l’autre, mais que l’inflation aura été de 2 %, alors nous aurons perdu 2 % en pouvoir d’achat. Nous concernant nous avons donc un traitement indiciaire correspondant à un nombre de points d’indice (PI). D’une année sur l’autre, sans changement d’échelon et pour ne pas perdre en pouvoir d’achat, il faudrait donc que notre PI soit revalorisé à hauteur de l’inflation. Cela n’est plus le cas depuis officiellement 1983 dans une moindre mesure, et surtout depuis le gel complet du PI par Sarkozy en 2010.

Quelle différence avec ce qui serait des « niveaux de salaires » ? Il n’y en aurait pas si nous avions tous le même salaire de base. Bon, on s’en rapproche néanmoins de plus en plus, et pour cause … Mais nous avons donc des échelons qui avaient donc été pensés pour nous permettre une revalorisation due à l’ancienneté. Une revalorisation lors d’un passage d’échelon qui serait « pleine » si le PI était revalorisé tous les ans à hauteur de l’inflation. En fait, à partir du moment où notre PI n’a plus été revalorisé à hauteur de l’inflation nous avons de fait perdu systématiquement, tous les ans, en niveaux de salaires. C’est-à-dire depuis au moins les années 1980. Bon, dépendamment d’autres revalorisations éventuelles qui auraient complété la revalorisation partielle(ou nulle) du PI, cas très rares.

I. HISTORIQUE DE L’EVOLUTION SALARIALE DES ENSEIGNANTS DEPUIS LES ANNEES 80

1) Indexation sur l’inflation jusqu’au début des années 80

C’est jusqu’au début des années 1980 que le point d’indice était indexé sur l’inflation. « Les négociations entre les pouvoirs publics et les organisations syndicales ne portaient pas sur le principe de l’indexation, qui était acquis, mais sur les moments dans l’année où étaient effectués les rattrapages. »

A cette époque les passages d’échelon correspondent ainsi à une augmentation nette de rémunération avec l’ancienneté, il n’y a pas de pertes de niveaux de salaires d’une année sur l’autre, et encore moins de pouvoir d’achat.

2) Années 83 à 85 : changement de stratégie pour une première baisse de revalorisation

En 1982/1983, le gouvernement Mauroy décide de geler les salaires de la fonction publique pour officiellement lutter contre l’inflation galopante. Mécanisme qui était d’ailleurs avancé à l’inverse récemment : d’aucuns craignaient qu’une augmentation des salaires pour suivre l’inflation aurait pu engendrer une spirale inflationniste (ce qui serait d’autant plus désastreux, si cela s’avérait, pour ceux qui ne seraient donc pas du tout revalorisés, on se demande qui …).

L’année suivante, fin du gel, et le gouvernement décida pourtant de compenser la perte en pouvoir d’achat occasionnée. Mais l’année suivante les choses changèrent et c’est là que ça devient technique : le gouvernement décida d’une autre stratégie globale de rémunération des fonctionnaires, en vue bien sûr de faire des économies : à effectif constant, il s’agissait de ne pas augmenter plus vite la masse salariale (somme de tous les salaires des fonctionnaires) que l’inflation. En d’autres termes, garder constante (à effectif constant) la masse salariale, à prix constants.

Or, que se passe-t-il avec la masse salariale ? Même à effectifs constants, et à prix constants, la masse salariale va continuer à augmenter, ce qui n’est pas logique dans l’absolu : si on considère qu’il y a autant de départs à la retraite que de nouveaux entrants, la masse salariale devrait rester constante. En fait dès les années 80 plusieurs facteurs contribuaient déjà à augmenter cette masse salariale (à effectif constant), voir l’article Wikipédia pour plus de précisions.

De fait, la revalorisation du point d’indice allait être systématiquement inférieure à l’inflation : si par exemple l’augmentation « naturelle » (due en fait au « GVT » et autres paramètres) de la masse salariale était de 1 %, et l’inflation de 3 %, alors, l’augmentation des salaires n’aurait été que de 3 – 1 = 2 %. La perte en « niveau de salaire » correspondant ainsi au montant de cette augmentation naturelle de la masse salariale, ici donc de 1 %.

3) De 1986 à 2000 : deuxième changement de stratégie pour une plus grande baisse de la revalorisation

La stratégie est changée en 86, en changeant un seul paramètre qui va engendrer une revalorisation encore plus faible. Pour comprendre le principe, revenons à cette « augmentation naturelle de la masse salariale » : cela correspond principalement au « glissement vieillesse technicité global » (GVT global). Il est en fait la somme de deux composantes :

- Le GVT positif qui retrace l'incidence positive sur la masse salariale des avancements (à l'ancienneté, aux choix, par concours interne, etc.) et de l'acquisition d'une technicité.

- le GVT négatif qui traduit l'incidence négative sur la masse salariale du remplacement des vieux fonctionnaires (en haut de la grille salariale) par des nouveaux (en bas de cette même grille, donc moins bien payés)

Dans les années 1983 à 1985, c’est le GVT global qui avait été pris en compte pour calculer le montant de l’indexation du point. Mais le gouvernement Chirac décide de durcir la stratégie en prenant désormais en compte le GVT positif à la place du GVT global, pour le même calcul. Comme GVT global (valeur positive) = GVT positif (valeur positive) + GVT négatif (valeur négative), il en découle bien sûr que GVT positif > GVT global. Et qu’ainsi le calcul (taux d’inflation – GVT positif) correspondra à une revalorisation des salaires encore plus faible.

Ce changement de calcul était d’autant plus redoutable pour la perte en niveau de salaire que, dans les années 80 jusqu’au début des années 2000, d’autres mesures ont participé au GVT positif : changement de corps, ajout de grades, revalorisations de carrière, mesures générales, mesures en faveur des débuts de carrières …

Par contre « cette politique fut poursuivie au cours des années 90, mais avec une certaine souplesse : certaines années les revalorisations du point d’indice étaient même plus fortes que l’inflation. »

Des études ont montré que les pertes en niveaux de salaires des enseignants pendant cette période auront été de plus de 15 %.

Voir la page Wikipédia sur le point d’indice avec les augmentations du point d’indice.

4) A partir du début des années 2000 : baisse lente mais systématique des niveaux de salaires des enseignants, début de la paupérisation

« A partir du début des années 2000 en revanche, cette politique fut poursuivie de façon plus stricte. Le rythme de baisse de la valeur du point d’indice s’accéléra. » C’est bien sûr à cette période que la quasi-totalité des « vrais » cadres A et supérieurs de la fonction publique ont par contre commencé/continué à être compensés. Dans l’Education nationale, ce sont les inspecteurs par exemple qui n’auront pas du tout perdu en niveau de salaire. Les chefs d’établissement ont dû perdre une partie, mais beaucoup moins que les enseignants car ils ont été revalorisés via le remplacement avantageux en 2012 de différentes primes par L’IF2R, cette dernière ayant été très récemment revalorisée. On est entrée dans une logique libérale de revalorisation des cadres quand les salariés « de base », tels que nous étions déjà considérés à l’époque, sont rémunérés a minima.

Pendant cette période, les niveaux de salaires des enseignants baissent donc lentement mais surement – à de rares exceptions près – et leur pouvoir d’achat baisse tous les ans. Lorsqu’il y a passage d’échelon, le pouvoir d’achat augmente par rapport au précédent échelon, mais évidemment moins qu’avant.

5) 2010/2018 : gel complet du point d’indice, début du tassement salarial

« En 2011 et en 2012, le gouvernement Fillon décide de ne plus revaloriser du tout le point d’indice en invoquant la forte augmentation des déficits budgétaires consécutive à la crise des subprimes. Cette pratique fut reconduite sous la présidence Hollande, à l’exception des années 2016 et 2017, où le point d’indice fut revalorisé de 0,6 %. »

Quelle décision opportune qu’un gouvernement de droite ne pouvait pas louper ! Et c’était pour les enseignants le début d’une accélération sans précédent de leurs pertes de niveaux de salaire. Ce gel aura été d’autant plus profitable – rentable – pour l’Etat qu’il aura eu lieu au début de trois années de forte inflation : 1,5 % en 2010, 2,1 % en 2011 et 2 % en 2012. Ainsi on peut estimer que ce gel aura fait perdre près de 4 % supplémentaires en pouvoir d’achat aux enseignants en moins de trois ans.

De plus ce gel du point a lieu au moment de la « mastérisation » de la profession, ce qui s’accompagne aussi d’une revalorisation des enseignants, mais une revalorisation discriminatoire : augmentation d’environ 150 € des enseignants stagiaires, puis d’environ 50 euros des autres premiers échelons jusqu’à 7 ans d’ancienneté. Une revalorisation indiciaire. Il s’agit donc ni plus ni moins, en parallèle de la paupérisation, du début du tassement salarial des enseignants.

A partir du moment où le point d’indice est gelé, on peut considérer que pour une grande partie des enseignants (dépendamment, plus ou moins, de la valeur de l’inflation) le passage à l’ancienneté ne sert plus qu’à compenser cette inflation.

« De 1982 à 2018, la perte de valeur du point d’indice a été de 21 %, ce qui correspond à une diminution moyenne (en niveau de salaire) de 0,6 %. »

Il faut quand même parler du PPCR : la plupart des enseignants ne se rendent pas compte de ce que cela implique vraiment en terme de revalorisation. Dans le livre, les résultats d’estimation de ses effets sont donnés : pour les PE, certifiés et PLP la compensation produite est d’environ 3,8 %, mais sur une carrière complète ! Les effets « instantanés » devant s’élever à entre 1,5 et 2,5 % … autant dire que les effets du PPCR ne sont en aucune mesure comparables à la perte en niveau de salaire des enseignants, même si on ne tient compte que des premières années du quinquennat Macron. En rappelant que la dernière mesure du PPCR – une augmentation générale de quelques points d’indice – avait été reculée d’un an par le gouvernement Macron.

Donc dans cette période les enseignants perdent en pouvoir d’achat tous les ans, et gagnent en moyenne un tout petit peu en pouvoir d’achat lors de leur passage d’échelon, par rapport à ce qu’ils gagnaient au précédent échelon. On est loin du passage d’échelon permettant une nette revalorisation salariale. On est entré dans une période d’accélération de la paupérisation des enseignants.

6) 2018 - 2021 : accentuation du tassement salarial

Alors que l’inflation avait été très faible de 2013 à 2016, elle ré augmente de 2017 à 2020 avec plus de 3,5 % sur ces années. Vient alors la première « revalorisation » des enseignants sous Macron, la première prime Grenelle en mai 2021. Une prime, et pas une revalorisation indiciaire, donc qui ne comptera pas pour le calcul de la pension. Et dégressive, qui ne profitera qu’aux 7 premiers échelons de la classe normale. Nous avons donc une fois de plus (après celle de 2010) une revalorisation dégressive, qui va donc accentuer le tassement de la grille de rémunération des enseignants. Idem en février 2022, après une année où l’inflation redécollait (1,6 %) avec la deuxième prime Grenelle, toujours dégressive, et qui s’étend jusqu’à l’échelon 11 de la classe normale. On a alors un tassement de la grille de rémunération encore plus accentué, avec des fins de carrière qui n’auront absolument rien eu.

Une parenthèse sur le montant de cette revalorisation : les deux primes Grenelle correspondent à un montant de 500 millions d’euros (M€).Or, la masse salariale enseignante de l’année 2020 par exemple peut être estimée à 25 milliards d’euros. Ces deux primes Grenelle ne correspondent alors qu’à une augmentation de 2 % de cette masse salariale, quand l’inflation de juin 2017 à fin 2021 flirtait déjà avec les 5 % …

Lors de ces 4 années, les enseignants perdent donc encore en pouvoir d’achat d’une année sur l’autre, le passage d’échelon permettant encore de compenser l’inflation.

7) 2022 : inflation « historique », pas comme notre revalorisation …

La guerre en Ukraine accentue une inflation qui était de toute façon déjà bien partie. L’instauration du bouclier tarifaire en France limite d’ailleurs cette inflation qui s’était davantage envolée dans la majorité des autres pays.

En juin 2022 l’inflation sur une année glissante est de 6 %. Il y a donc urgence à procéder à une revalorisation des fonctionnaires, dans un contexte où le gouvernement encourage les entreprises à revaloriser leurs personnels.

En fait il faut comprendre un principe simple : lorsqu’il y a une inflation, à partir du moment où il n’y pas de récession ou en tout cas de ralentissement significatifs de l’économie, l’Etat aura des recettes qui augmenteront, à court ou moyen terme, de façon similaire. L’Etat n’est donc généralement jamais perdant lors de période d’inflation. A partir de là, moins il revalorisera ses fonctionnaires au niveau de cette inflation, et plus il fera d’économies.

Il y a donc un dégel de 3,5 % du PI. Un dégel « historique », en tout cas présenté comme tel par S. Guérini, le ministre « des fonctionnaires ». Ce même Guérini oubliant de préciser qu’il a lieu dans un contexte autrement plus historique encore, celui de cette inflation galopante qui rendait dès lors le montant de ce dégel très relatif … un simple oubli, évidemment.

Rappelons d’ailleurs que ce même Guérini, avec sa collègue O. Grégoire, n’a pas hésité à rajouter cyniquement à ces 3,5 % les 1,5 points de « GVT positif » (celui du passage d’échelons), avançant ainsi une revalorisation de 5 % des enseignants sur un an !

Il fallait oser. Car il faut comprendre que cela revenait ni plus ni moins à considérer implicitement que la carrière d’enseignant ne devait plus se voir par une succession de réelles revalorisations par l’ancienneté, mais comme un salaire qui serait fixe et dont il ne faudrait que maintenir la valeur à euros constants. Ou encore entériner le fait qu’il était normal que le passage d’échelon des enseignants ne devait servir qu’à compenser l’inflation …

En même temps, cette vision est complètement raccord avec ce tassement salarial qui nous est appliqué, l’une étant même équivalente à l’autre.

Oh, il faut aussi préciser quelque chose d’intéressant à comprendre, ce que les syndicats n’ont manifestement pas capté. Ou pas voulu …

On savait que la GIPA serait reconduite pour cette année 2022. Je ne vais pas tout ré expliquer ce qu’est la GIPA, mais succinctement : la GIPA est la « garantie individuelle de pouvoir d’achat » des fonctionnaires, donc comme son nom le suggère elle permet de compenser les pertes en pouvoir d’achat, mais sur une période de 4 ans, période non choisie au hasard puisque les fonctionnaires auront pour leur grande majorité passé un échelon entre temps. Si le traitement indiciaire (qui est seul pris en compte) a évolué moins rapidement que l’inflation sur cette période, alors la différence correspondante, sur une année, correspond au montant de cette GIPA qui est alors ensuite versée en fin d’année suivante (voire début de l’année d’après). Pour la « GIPA 2023 », c’est-à-dire la GIPA calculée sur les années 2018-2022, l’inflation prise en compte est de 8,2 %. Sans revalorisation du PI, tout fonctionnaire ayant eu un passage d’échelon dont l’augmentation indiciaire correspondante était moindre que ces 8,2 % allaient donc recevoir une GIPA. Pour les enseignants par exemple un des plus gros montants aurait été de 1335 € pour un enseignants qui serait passé de l’échelon 2 à 3 (seulement 2,75 % d’augmentation). En rappelant que les primes Grenelle ne participaient donc pas au calcul de ce montant.

Ne pas revaloriser le PI aurait donc impliqué de verser des montants de GIPA relativement importants pour une bonne partie des fonctionnaires. Alors même si ne pas revaloriser le PI des fonctionnaires en préférant leur verser des montants de GIPA importants auraient été plus économiques pour le gouvernement, il était politiquement plus judicieux d’en profiter pour procéder à cette revalorisation indiciaire en dégelant le PI. Et en ajustant le niveau pour que les montants des GIPA ne soient alors pas trop élevés. On peut imaginer que ces 3,5 % sont le résultat des calculateurs du MEN.

Toujours est-il que pour notre exemple de passage de l’échelon 2 à l’échelon 3, le montant de la GIPA 2023 avoisinera tout de même les 900 € !

Cette année 2022, les enseignants, malgré les efforts du gouvernement pour faire croire le contraire, ont encore perdu en moyenne en pouvoir d’achat, et ce en prenant en compte la deuxième prime Grenelle. Pire, les enseignants non concernés par les primes Grenelle auront perdu en niveau de salaire comme cela ne s’était produit depuis très longtemps : 2,5 % sur une seule année !

8) 2023 : l’année de toutes les économies … pour l’Etat !

- La revalorisation « inconditionnelle », l’aboutissement d’une stratégie de communication sciemment trompeuse

Il y a eu un suspens sur le montant de la revalorisation inconditionnelle promise par E. Macron lors des présidentielles, puis lors des législatives, et même jusqu’au dernier moment (en passant par son intervention devant les recteurs en aout). Alors que l’interprétation de sa communication tendait vers une revalorisation a minima – comparable à une troisième prime Grenelle – l’enveloppe donnée correspond finalement bien à une revalorisation « d’environ 10 % » - en moyenne ! – des enseignants.

Encore fallait-il avoir compris les hypothèses de départ, implicitement distillées dans les diverses communications sur le sujet –en plus de l’article du Nouvel Obs qui les donnait) : en partant d’avant la première prime Grenelle donc 2020 et donc en incluant dans ces 10 % tout ce qui avait été rajoutés (les 2 primes Grenelle et la prime informatique) … en utilisant les « salaires de base », dont on comprendra ensuite qu’il s’agissait du traitement indiciaire + ISOE/ISAE … et qu’en plus il fallait inclure les 3,5 % de dégel du point d’indice ! Du coup des « environ 10 % » étaient même allègrement dépassés.

Evidemment, ces « 10 % d’augmentation en moyenne des enseignants », annoncés pour les présidentielles 2022 auront permis à Macron de récupérer quelques milliers de voix enseignantes, idem pour les législatives, mais aussi de neutraliser toute velléité de blocage de la rentrée 2022 par exemple … Mission accomplie !

Une revalorisation qui finalement tassera un peu moins les salaires que prévu, en donnant 92 (enseignants de collèges et lycées) ou 96 € (PE) de revalorisation de l’ISOE/ISAE à tous les enseignants. Quand dans une précédente « hypothèse », le minimum était un minimum de seulement 31 € …

Et concernant les mesures complémentaires, comme l’accélération au passage à la HC, ou l’augmentation des quotas de passage à la classe exceptionnelle : cela sera à la marge et ne concernera pas les personnels qui termineront leur carrière sans en avoir bénéficié. Mais, les fins de carrière n’ayant pas été revalorisées (hors dégel du PI), les passages à la HC et à la CE impliquent des augmentations de salaires des moins en moins intéressantes. De plus, les passages à ces échelons ne correspondent au mieux qu’à des compensations d’inflation, et non pas à des augmentations de salaires à euros constants, puisque le PI continuera à être gelé. Ces mesures sont donc anecdotiques, mais bien sûr le gouvernement, comme d’habitude les a d’autant plus présentées de façon ostensible. Ce qui est dommage c’est que certains syndicats en aient fait de même, sans faire les précisions précédentes …

- Une revalorisation inconditionnelle non budgétée

L’enveloppe de cette revalorisation n’a pas été budgétée dans le budget 2023, ou alors cela signifierait qu’il manque 550 M€ en revalorisation du point d’indice + GVT. Ou inversement. Bref il manque ces 550 M€ dans le budget de l’EN 2023.

Pourquoi ? Pour au moins 3 raisons :

- se réserver – dans l’attente de projections fiables sur la croissance à venir – deux options de revalorisation possibles concernant les enseignants : une revalorisation basse de 250 M€ année pleine (donc similaires aux premières primes Grenelle), ou une revalorisation haute de 1,9 Md€.

- Participer à gonfler les déficits des caisses de retraite, dont celle de la CNRACL, mais surtout « celle » (pensions de la FPE) de l’Etat qu’E. Borne a par exemple utilisée lors de la présentation de sa courbe sur France 2 le 2 février, mais comme aussi l’a utilisée F. Bayrou dans sa note. Une utilisation abusive de ces déficits puisque, sans rentrer dans les détails, à la fois artificiel et virtuel. Vous n’êtes pas sans savoir que le gouvernement a gonflé artificiellement les déficits des caisses de retraite – en l’occurrence principalement cette fois-ci celle de la CNRACL – en communiquant au COR des prévisions chiffrées soit complètement irréalistes, soit factuellement fausses (voir lien).

- Permettre de gonfler en prévision le budget de l’EN 2024, puisqu’une évolution de budget est toujours le but recherché pour faire croire à une évolution au rythme de l’inflation du budget de l’Education Nationale, ce qui n’est en fait pas du tout le cas.

- Accentuation – davantage encore – du tassement salarial et des pertes des futures pensions

Ainsi donc l’enveloppe est relativement conséquente, mais une fois de plus, la revalorisation sera dégressive, et évidemment indiciaire. La stratégie de tassement salarial, permettant de grandes économies à l’Etat, et celle de la revalorisation non indiciaire, permettant de faire des économies encore plus importantes de par les baisses de la masse des pensions qu’elle engendrera (hormis la maigre compensation de la RAFP), continue donc. Sans qu’une fois de plus cela soit clairement dénoncé par les syndicats. Donc pas de ligne rouge, qui aurait d’ailleurs déjà due être posée dès la première prime Grenelle … Donc ce type de revalorisation dégressive et non indiciaire, synonyme de paupérisation constante du métier d’enseignant, continuera sans souci !

- Le dégel du PI … tout ça ?!

Le gouvernement a donc eu l’extrême bonté de revaloriser le point d’indice de … 1,5 % pour juillet 2023 !

C’était un niveau prévisible : d’abord le gouvernement ne pouvait pas ne pas revaloriser le PI, de par l’inflation qui continue malgré un léger ralentissement, et une inflation année glissante de plus de 5 %.

De plus cette-fois on peut être certain qu’il n’y aura pas de « GIPA 2024 », c’est-à-dire de GIPA calculée sur les années 2019-2023. La raison principale c’est que le gouvernement ne s’était donc engagé que jusqu’en 2022 (« GIPA 2023 ») pour la reconduction de cette GIPA.

La deuxième raison, c’est qu’elle coûterait trop cher à l’Etat. La troisième c’est que, comme elle n’est donc calculée que sur la base des traitements indiciaires, on aurait le même paradoxe que pour les GIPA précédentes, mais en amplifié : ce sont ceux qui auront eu les plus grandes revalorisations qui devraient toucher les montants de GIPA les plus élevés …

Et là ça chiffre (voir publi sur le sujet) : pour un passage de l’échelon 2 à l’échelon 3, on atteindrait une GIPA de près de 1800 € ! Et d’un peu plus de 1400 pour des passages jusqu’à l’échelon 6 ! En tenant bien sûr compte de cette revalorisation de 1,5 % du PI …

Bref, le fait qu’il n’y aura pas de GIPA a dû influer sur la valeur de ce dégel. 1 % serait mesquin, donc un peu plus … je pensais quand même à 2 %. Mais non, il n’y a pas de « petites » économies, surtout quand il s’agit des fonctionnaires !

- Bilan

Alors quel sera le bilan de cette année 2023 concernant l’évolution des rémunérations des enseignants ? Là encore il dépendra évidemment de l’ancienneté, tassement de la grille de rémunérations oblige. Mais, si on se base sur l’année civile, de l’inflation. Elle n’est pour l’instant « que » de 2,8 % jusqu’à mai. Avec les effets de la déréglementation du prix du gaz en juillet, entre autres, on devrait atteindre au moins les 6 % pour cette année complète. En comptant le dégel de 1,5 %, et avec entre 2 à 3 % de revalorisation des fins de carrière correspondant à la revalorisation de l’ISOE/ISAE, les pertes en niveaux de salaires seraient donc pour ces mêmes fins de carrières comprises entre 1,5 et 2 %. Et 4,5 % concernant les montants de leurs futures pensions …

II. ANALYSE , INTERPRETATION, CONSEQUENCES

1) Chiffrage des pertes par rapport à l’inflation

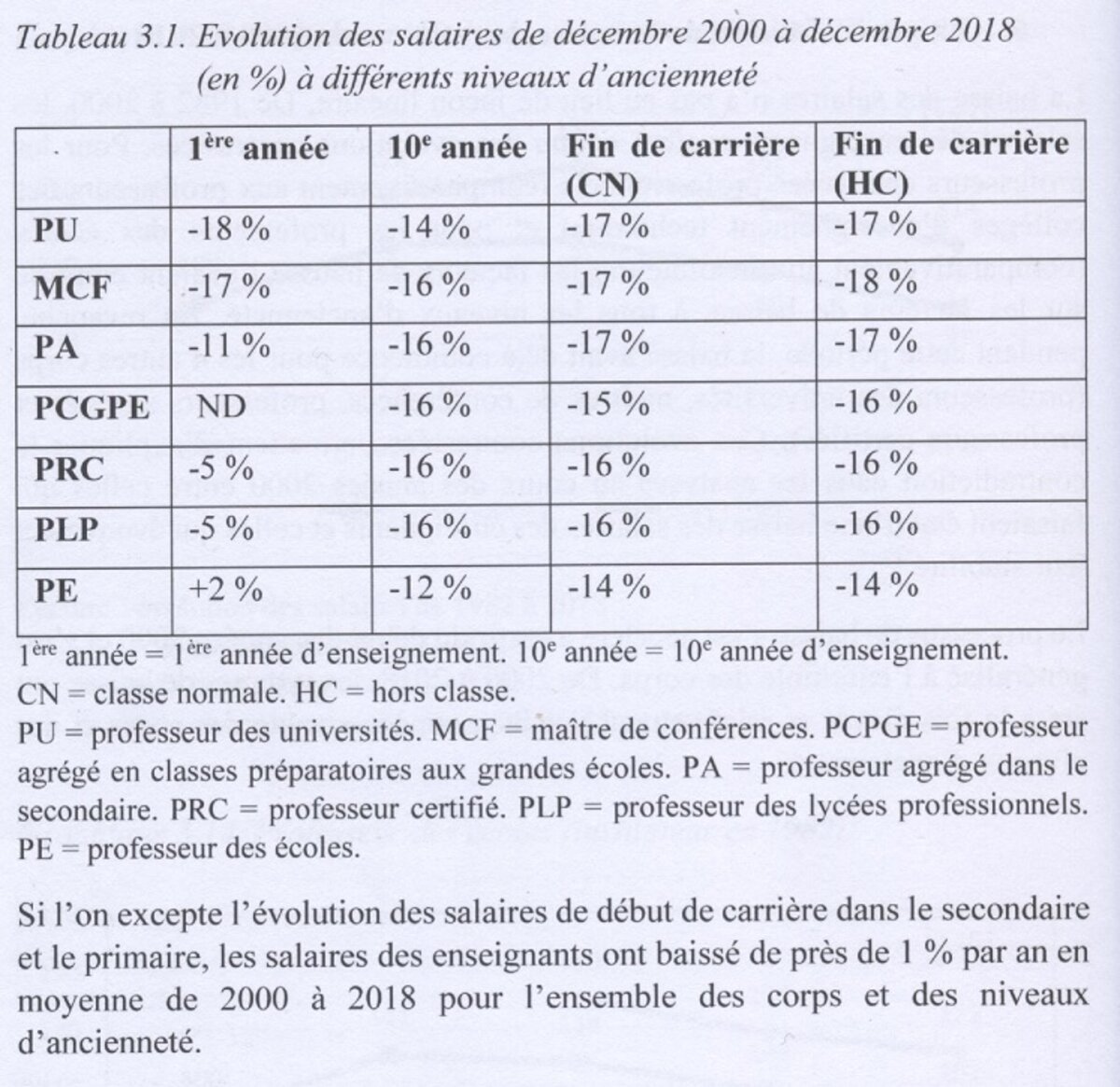

On peut évidemment parler des pertes en pourcentages, pour un échelon/une ancienneté donnés. Cela avait fait l’objet de plusieurs études, notamment celle de Bernard Schwengler dans son livre « Salaires des enseignants, la chute ». L’image 1 est issue de ce livre et montre les pertes par rapport à l’inflation de plusieurs corps d’enseignants aux trois niveaux d’ancienneté, entre 2000 et 2018 uniquement : entre 14 et 18 % de pertes sèches.

Agrandissement : Illustration 1

Si on remonte dans les années 80 les pertes sont logiquement encore plus importantes en moyenne. Et si on actualise avec ce que seraient les salaires fin 2023 ? On a compris que les pertes les plus importantes pour les milieux et fins de carrière auront eu lieu justement lors de ces 3 dernières années, en estimant ces pertes à environ 10 % sur pour cette période. Pour les fins de carrière on aurait alors des pertes jusqu’à 26 %.

2) D’autres repères que l’inflation

a) On peut se baser sur l’évolution du SMIC. Or, le SMIC ayant évolué plus rapidement que l’inflation, la comparaison est impressionnante, et tout le monde connaît la célèbre affirmation « Dans les années 80, un professeur débutant gagnait 2,2 fois le smic.Aujourd'hui, il gagne 1,2 fois le smic. » Encore qu’il faille relativiser maintenant cela avec le fait que ces dernières années les débuts de carrière ont été significativement rehaussés, même si vie des primes, et même en tenant compte de l’inflation. C’est par contre en comparant les ratios avec les fins de carrière que l’on aurait des valeurs très éloquentes.

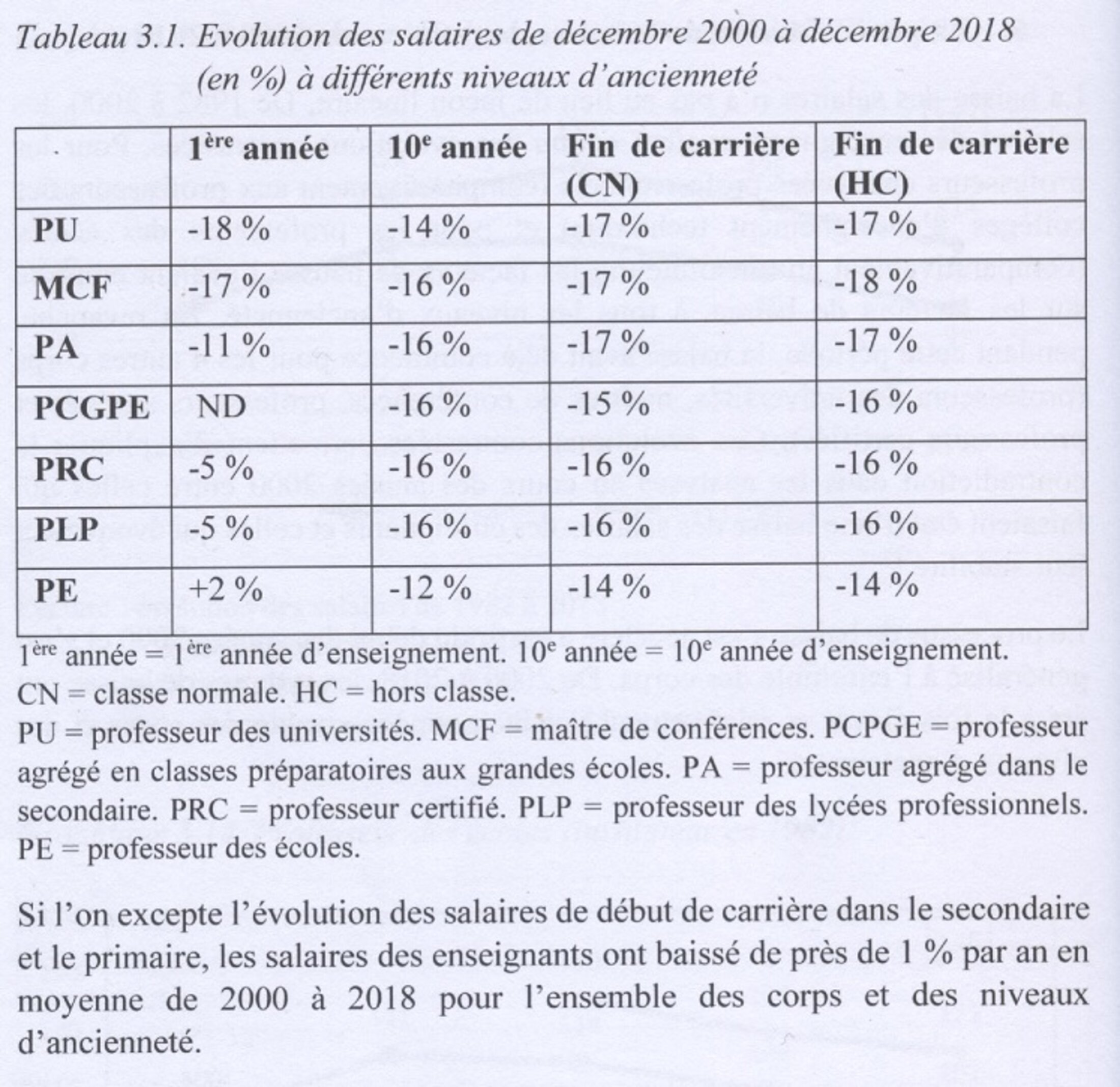

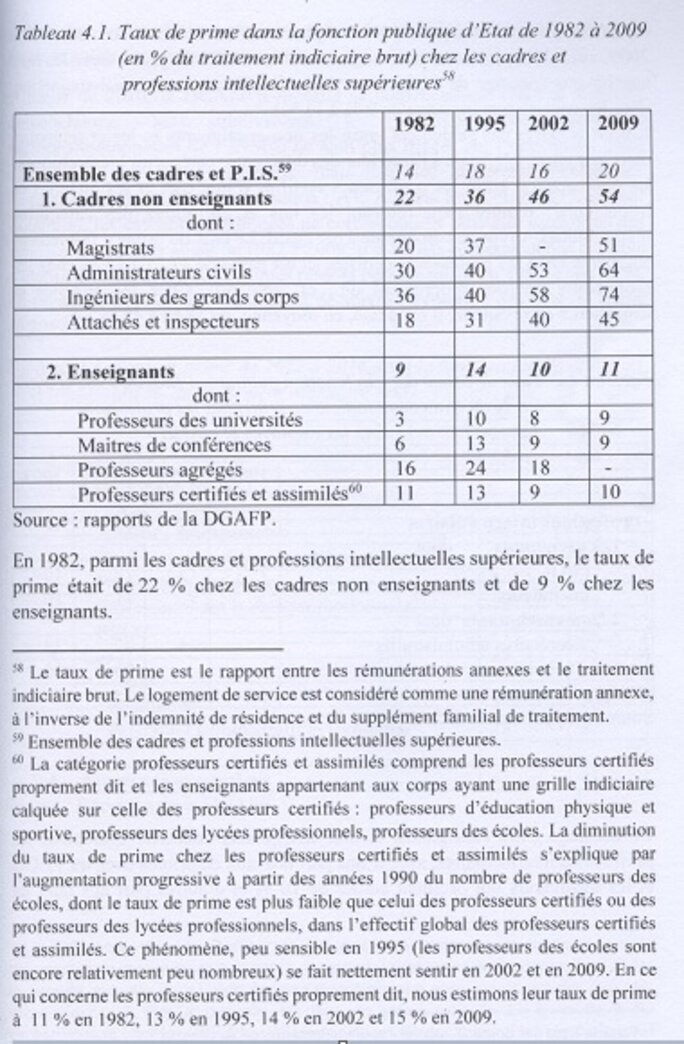

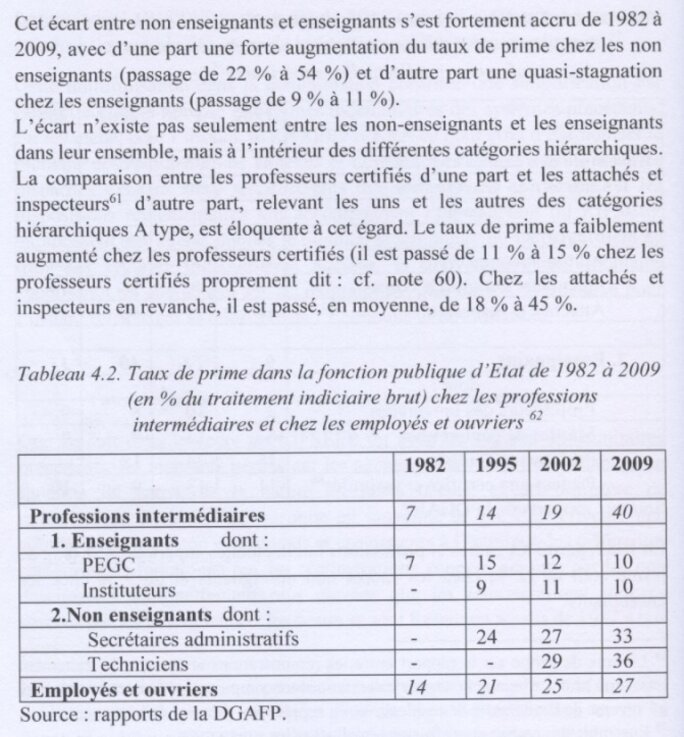

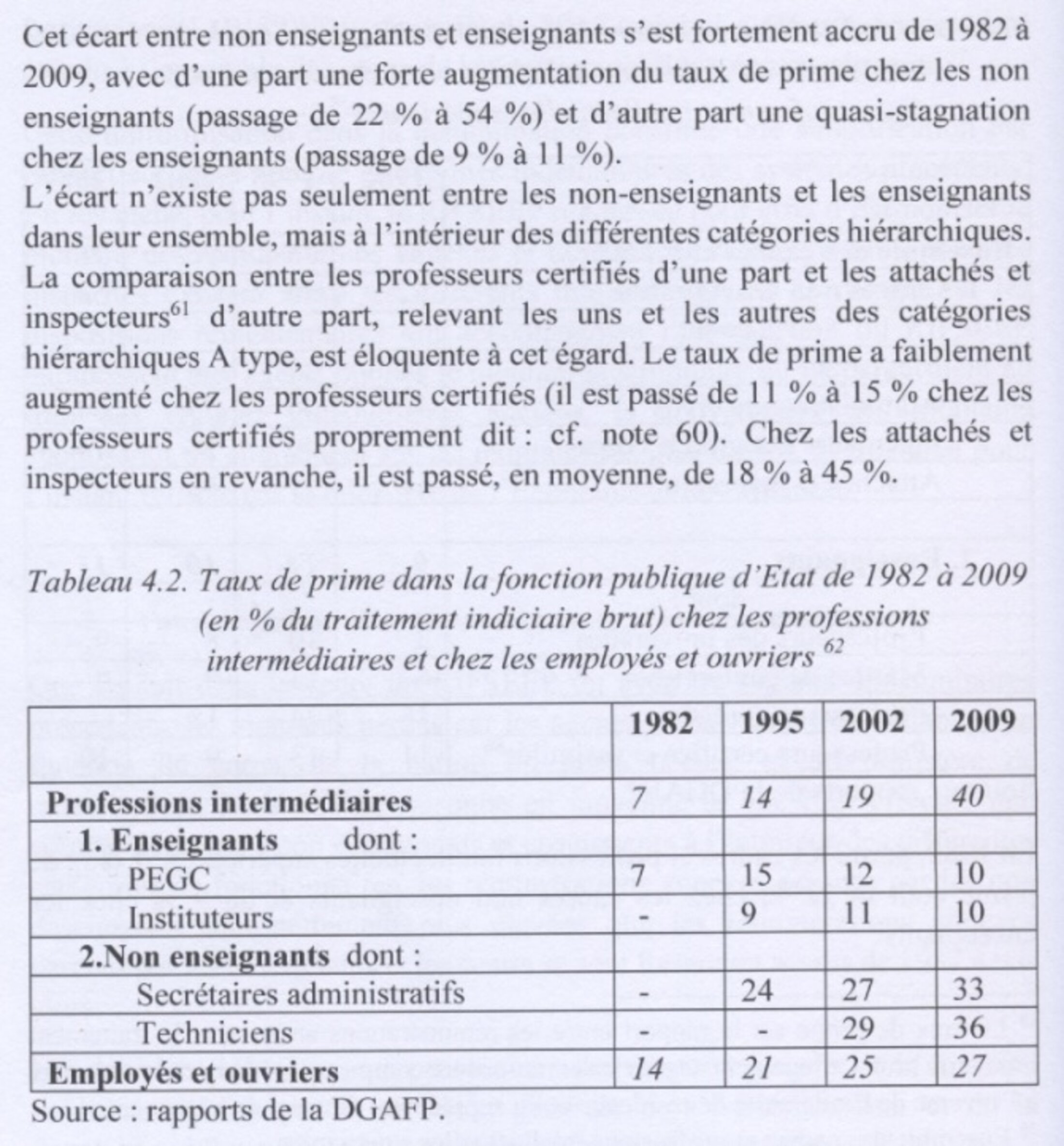

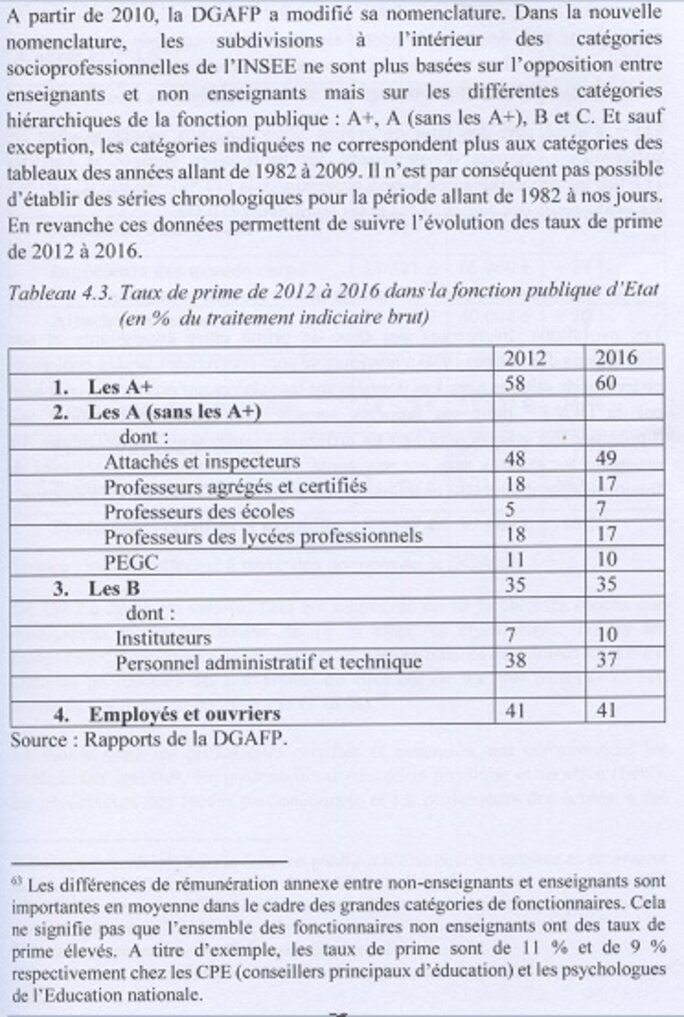

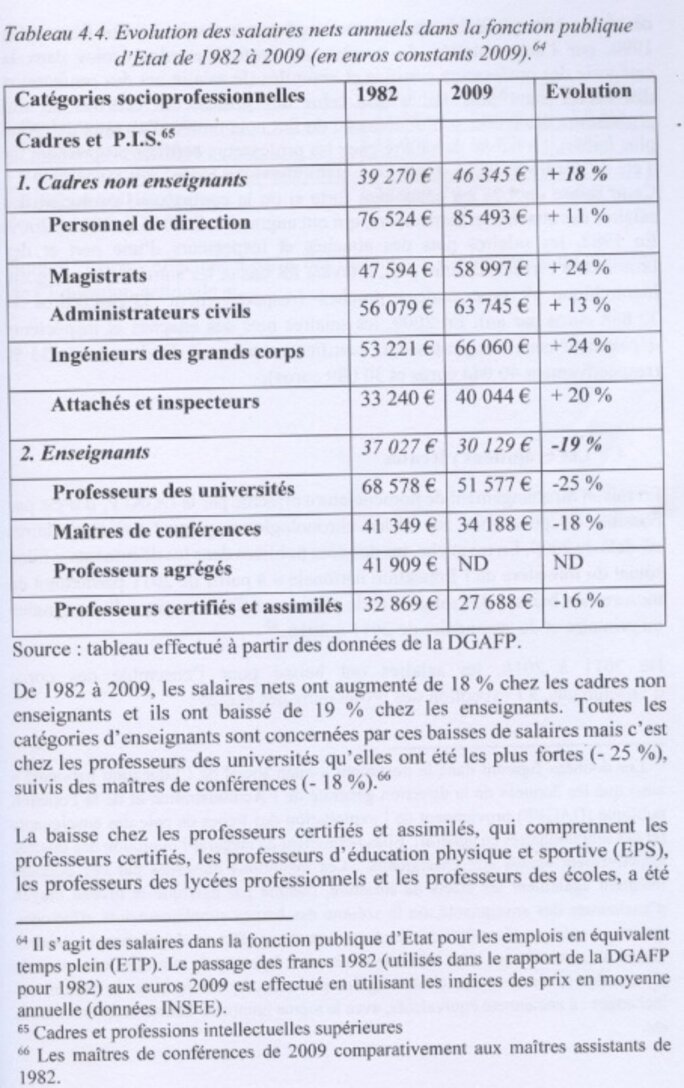

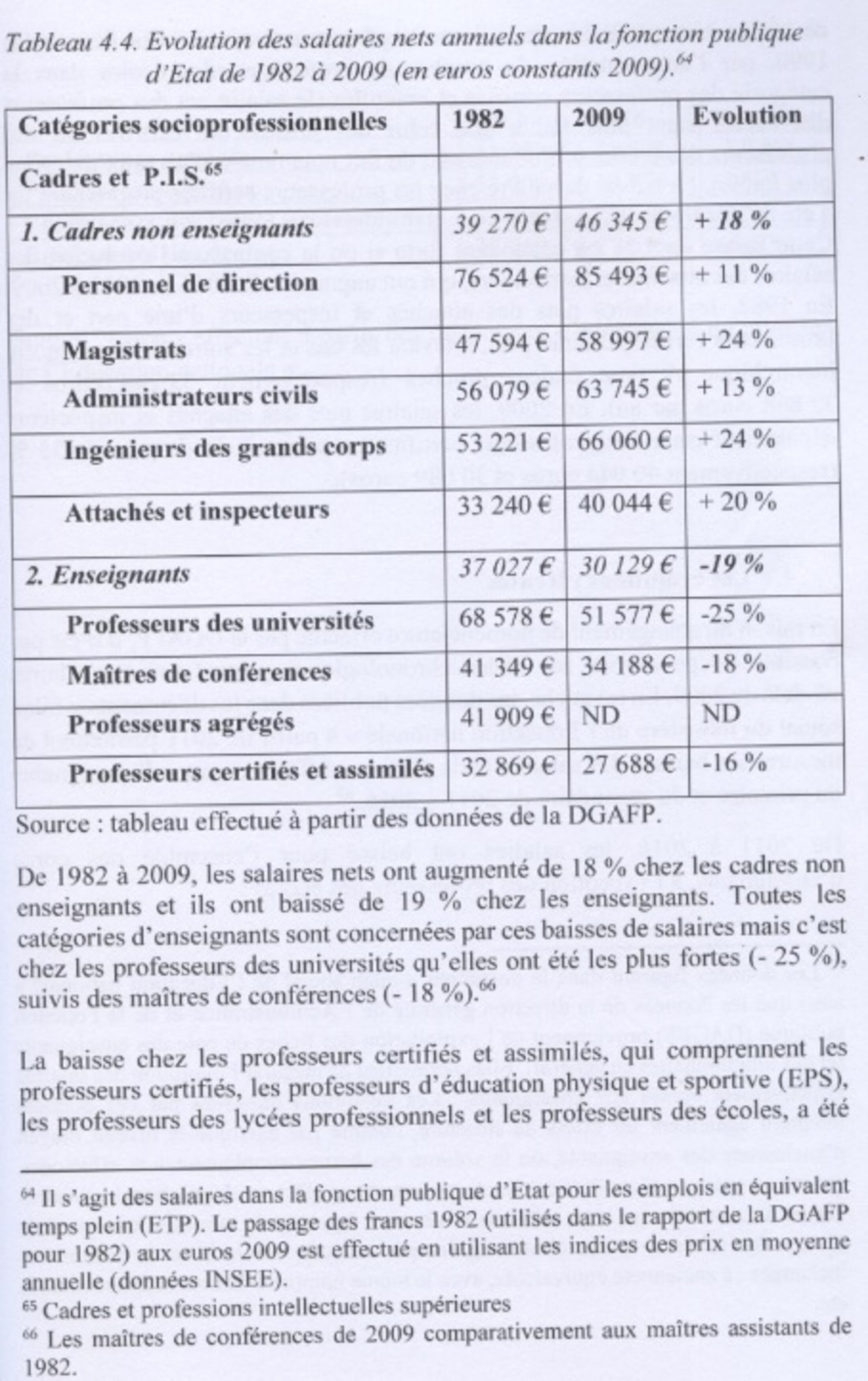

b) On peut aussi faire une comparaison avec l’évolution des salaires des catégories A de la FP non enseignants. B. Schwengler avait aussi fait une analyse sur le sujet, qui montrait d’abord une chose évidente : depuis les années 80, le montants des primes des cadres A de la FP ont explosé. Mais pas seulement les cadres A, il en a été de même pour les fonctionnaires de catégorie B. En fait, pendant cette période, les catégories A et B la FP ont été largement compensés des pertes dues au gel partiel du PI par l’augmentation/création de primes, notamment la RIFSEEP qui avait remplacé tout un tas de primes diverses.

Les images 2 à 4 sont des tableaux du livre de B. Schwengler et résume bien ce qu’il s’est passé concernant l’évolution des primes des fonctionnaires de catégorie A et B.

Agrandissement : Illustration 3

L’image 5 est éloquente, elle montre l’évolution réelle des salaires des cadres A, comparée à celle des enseignants entre 1982 et 2009. A euros constants, c’est-à-dire que les valeurs positives indiquent des augmentations au-delà de l’inflation.

Agrandissement : Illustration 5

L’interprétation est évidente : les personnels de catégorie A et B ont vu leurs salaires largement revalorisés en moyenne au-delà de l’inflation, quand les enseignants ont été revalorisés largement en-dessous.

En d’autres termes, les enseignants ont subi une paupérisation exceptionnelle en comparaison avec les autres personnels de catégorie A et B de la FP. Un déclassement que probablement aucun autre métier n’aura connu en France.

A propos, on peut estimer qu’un personnel de catégorie A équivalent aux enseignants (donc hors A+) gagne en moyenne 30 % de plus qu’un enseignant, quand leurs salaires étaient équivalents dans les années 80/90 …

c) On peut aussi faire une comparaison avec l’évolution moyenne des salaires su secteur privé. Là aussi, c’est éloquent, avec ce graphique de Kevin Hédé :

https://twitter.com/knhede/status/1354192932388089856/photo/1

En fait les salaires des personnels de catégorie A (hors enseignants, mais en incluant les A +) de la FP ont progressé approximativement de la même façon que le salaire moyen du secteur privé. On peut ainsi comprendre qu’il y a une certaine cohérence, une certaine volonté à maintenir une évolution des niveaux de salaires comparables à celle du secteur privé pour les personnels de cat A et B de la FP, quand il s’agit au contraire de paupériser les enseignants …

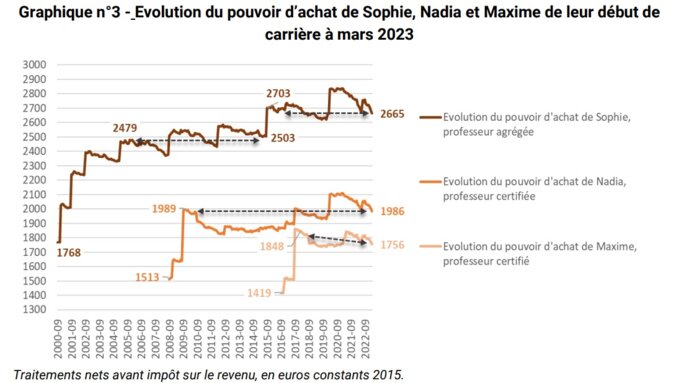

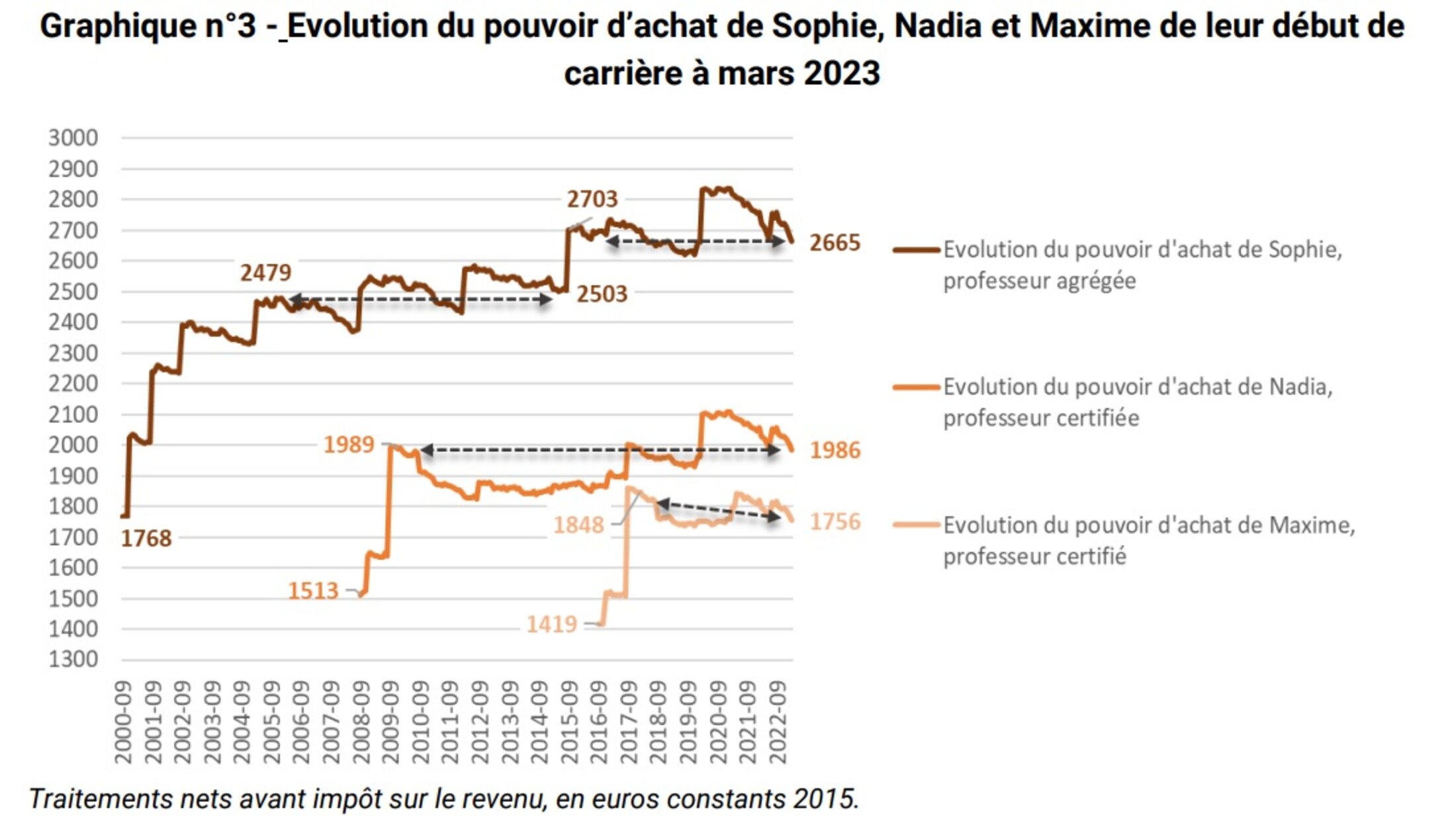

3) Une représentation éloquente : l’évolution du PA d’un enseignant

Mais on peut aussi représenter graphiquement l’évolution réelle du pouvoir d’achat des enseignants. C’est une représentation qui n’avait pas été utilisée par les syndicats. D’autant plus étonnant qu’elle permet de bien visualiser ce que fait le gouvernement, car il s’agit pour lui d’appliquer rigoureusement une stratégie de tassement salarial, évidente, mais que néanmoins les syndicats n’ont jamais voulu dénoncée clairement.

C’est donc la collectif « Nos services publics » qui s’en est chargé récemment », dans une étude au nom très explicite concernant cette évolution du pouvoir d’achat des enseignants : « Monter un escalator qui descend ». Une étude que je conseille à tout enseignant de lire : https://nosservicespublics.fr/point-carriere-enseignant

Dans cette étude il s’agissait principalement de prendre trois profils d’enseignant qui ont commencé leur carrière à des moments différents et éloignées : 2000, 2008 et 2016. Les membres du collectifs ont alors représenté graphiquement l’évolution du pouvoir d’achat de chaque profil, en tentant compte de tous les éléments de leurs salaires de base, au sens où le gouvernement l’entend donc depuis cette histoire de revalorisation inconditionnelle : traitement indiciaire + ISOE (pas de PE, mais les progressions sont équivalentes ici), + Primes Grenelle (et sans SFT).

J’ai pris un seul des graphiques de cette étude (image 6), a priori plutôt simple à comprendre, et qui résume bien à lui tout seul cette paupérisation.

Agrandissement : Illustration 6

On visualise bien qu’après chaque passage d’échelon, ce pouvoir d’achat (PA) baisse : cela est dû au grignotage de ce PA par l’inflation, le PI étant soit partiellement revalorisé (avant 2010), soit gelé (la majorité des années après 2010).

Ainsi dans le cas de Sophie (agrégée), on a un pouvoir d’achat qui est resté quasiment constant pendant …. 10 ans, entre 2005 et 2015. Et après un passage d’échelon salvateur, si je puis dire, le gain de PA aura rapidement chuté une première fois, puis chuté davantage encore une deuxième fois après le passage d’échelon suivant, allant jusqu’à cette fois-ci des pertes inédites de PA.

Dans le cas de Nadia, c’est encore pire : Une fois atteint l’échelon 3 (à l’époque les premiers échelons étaient plus distants), le PA obtenu aura régressé puis atteint la même valeur pendant 8 ans, puis, malgré deux passage d’échelons, commencera à perdre en valeur à partir de septembre 2022 …

Enfin dans le cas de Maxime, même si en septembre 2017 le passage à l’échelon 3 aura été synonyme d’un bon gain en PA, ce gain aura baissé quasi constamment malgré deux passages d’échelon sur 5 ans …

Voilà la réalité de notre évolution en PA. En fait ce qui ressort de ce graphique, c’est que, une fois passé les tout premiers échelons, les échelons suivants ne servent, depuis plus de 15 ans, à compenser l’inflation.

Il montre aussi que, avec cette inflation galopante, le passage d’échelon ne suffit plus à compenser cette inflation, même en comptant, rappelons-le, les revalorisations faites. Il en sera de même une fois le PI revalorisé de 1,5 %, et avec la revalorisation de septembre 2023.

Ainsi, malgré ce que beaucoup de collègues doivent croire, au vu justement de « toutes » des revalorisations, nous sommes depuis deux ans dans une période où notre paupérisation est la plus importante, et cela continuera donc jusqu’au moins 2023.

Une autre façon de dire les choses, c’est que le pouvoir d’achat de tout enseignant n’évolue que très peu depuis une quinzaine d’années. Ou encore : mes enseignants les plus anciens ont atteint un niveau de salaire que plus jeunes n’atteindront jamais.

4) Les plus jeunes et les plus anciens : des gagnants et des perdants ?

Ce qui me fait marrer c’est parfois la guéguerre jeunes/anciens concernant ces 3 revalorisations inconditionnelles. Pour certains anciens les plus jeunes en seraient donc les grands gagnants ! Si si, c’est ce qu’il se lit dans pas mal de commentaires.

Cette stratégie de tassement salarial a aussi cette conséquence : Les plus anciens auront un salaire de base qui sera toujours supérieur à celui qui atteindra son échelon. Ainsi ce que les plus jeunes auront « gagné » en revalorisation ces trois dernières années, ils le perdront très rapidement les années suivantes. L’analogie avec l’escalator : on rattrapera la marche d’un collègue pus ancien une fois qu’elle sera descendue … Quant aux anciens effectivement ils perdent en niveau de salaire, et même maintenant en pouvoir d’achat, même après les passages d’échelon.

Au final il n’y a que des perdants. Croire qu’il y aurait des gagnants – le plus jeunes – fait évidemment le jeu du gouvernement, en plus d’être une tromperie à moyen terme et encore plus à long terme.

5) La manipulation à partir des grilles salariales

J’en profite pour dénoncer le stratagème de manipulation faisant croire à une réelle progression salariale à partir de la photographie des traitements indiciaires des échelons, mais même en montrant la photographie des salaires de base pour chaque échelon.

Ainsi, si on regarde la grille des salaires de base des enseignants sur le site du MEN (image 7) de juillet 2022, on pourrait dire : « un enseignant stagiaire (1657 €) mettra – hors passage à la HC - une trentaine d’années pour atteindre l’échelon 11 (2660 €) et ainsi augmenter son salaire de base de 1000 €. »

Agrandissement : Illustration 7

Ce qui est, pour ne pas dire faux, extrêmement trompeur : Si nos salaires suivaient l’inflation, oui ce serait le cas. Cet écart de « 1000 € » actuels suivrait ainsi l’inflation, et donc la différence de pouvoir d’achat entre l’échelon 1 et le 11 serait le même. Or, ce n’est pas le cas, le PI restera gelé à de rares exceptions, d’ailleurs il continuera à l’être sauf autres périodes d’inflation galopante. Ainsi cet écart se réduira au fil du temps, à euros constants, impliquant évidemment des baisses de niveaux de salaire. Avec la politique de tassement salarial qui sera bien sûr reconduite par ce genre de gouvernement néolibéral, ces 1000 € pourrait très bien se réduire au final à une centaine d’euros actuels …

C’est important de le comprendre car beaucoup d’études, ou de commentaires journalistes, utilisent cette formulation « En France un enseignant mettra tant d’années pour avoir un salaire de tant » pour faire des comparaisons avec ce qu’il se passe dans les pays étrangers, impliquant de fait un gros biais : présumer ainsi implicitement de la politique salariale qui sera appliquée par les gouvernements que le salaire suivrait l’inflation, ce qui donc une grosse erreur. Dans certains pays, c’est le cas (comme en Belgique apparemment), pas en France.

Cette formulation est donc très trompeuse, c’est même une erreur, et est évidemment utilisée, implicitement ou non, à des fins de communications trompeuses concernant nos perspectives salariales.

6) Conséquence sur les simulateurs de pensions

Dans la même logique que précédemment, on a des incidences sur l’interprétation à faire des montants donnés par les simulateurs de pensions.

Admettons que le simulateur indique, pour un enseignant partant dans 15 ans et à 64 ans il aurait une pension de 2000 € nets.

Ces « 2000 € » correspondent à 2000 € actuels. On évalue bien à quel niveau cela correspond actuellement, quel pouvoir d’achat cela octroie, même si cette évaluation est parasitée par l’inflation galopante actuelle, avec donc une sur évaluation. Mais donc, gel du PI oblige, ces 2000 € nets actuels ne seront pas actualisés, ou très peu, et correspondront ainsi, dans 15 ans, à un montant bien inférieur !

Prenons l’exemple d’une inflation de 20 % et un dégel du PI de seulement 4 % (valeur optimiste).

Si les traitements indiciaires suivaient l’inflation, la pension serait de 2000 * 1,2 = 2400 € dans 15 ans, correspondant ainsi à nos 2000 € actuels qui ont donc été « actualisés » sur l’inflation.

Mais avec une revalorisation de seulement de 4 % uniquement, le montant de la pension dans 15 ans sera en fait de 2000 * 1,04 = 2080 €. Et cela correspond à une valeur actuelle de 2080 / 1,2 = 1733 € seulement !

En rappelant que cela est donc dû au fait que notre pension est calculée uniquement à partir de notre TI (hors RAFP, j’y reviendrai dans une autre publi), et que, petit « détail », ces pertes de pensions ne sont absolument pas comparables dans le secteur privé où tout est pris en compte dans le calcul des pensions …

7) Les économies faites par l’Etat

Depuis que les enseignants ont commencé à être paupérisés par rapport aux autres fonctionnaires, les économies faites pas l’Etat s’évaluent en dizaines de milliards.

Le budget actuel concernant la rémunération des enseignants est de plus de 25 milliards (Md€). Si les niveaux de salaires des enseignants avaient été maintenus, on peut donc estimer que le budget serait de 5 Md€ supérieur, soit de 30 Md€.

Si avant 2010 les enseignants étaient les seuls à être paupérisés, le budget de rémunérations des fonctionnaires en général était, rappelons-le, quasi constant (voir deuxième paragraphe au début pour les détails). La revalorisation des autres fonctionnaires au niveau ou au-delà de l’inflation s’est donc faite en en déviant de cette règle. Par contre, à partir de 2010, on peut estimer qu’avec le gel du PI, c’est la plus forte paupérisation des enseignants qui a permis de financer les augmentations de primes des autres personnels de cat A et B, tout en maintenant le budget « constant » …

Si on s’intéresse à la période récente et même actuelle, l’Etat continue-t-il à faire des économies en ne revalorisant pas suffisamment les fonctionnaires à hauteur de l’inflation ? En d’autres termes, les recettes de l’Etat suivent-elles l’inflation, ou pas ?

Deux éléments de réponses : En 2022, les recettes de la TVA en 2022 ont augmenté de 8,9 %. Principe du gain pour l’Etat si les recettes augmentent avec l’inflation.

De plus « Les rentrées seraient ainsi supérieures de près d'un milliard d'euros par rapport aux prévisions. Une tendance haussière portée par l'impôt sur le revenu (IR), mais surtout l'impôt sur les sociétés (IS). Ce dernier aurait rapporté 60 milliards d'euros à l'État. Du jamais-vu, avancent Les Échos, d'autant que le taux d'imposition avait été revu à la baisse, de 33 % à 25 % ces cinq dernières années.

Des recettes fiscales qui viennent conforter les résultats des derniers indicateurs publiés ces dernières semaines et qui confirment une bonne résistance de l'économie française. La croissance devrait atteindre 1 % en 2023, d'après les prévisions. Ainsi, il se pourrait que le solde budgétaire de l'État pour 2022 soit meilleur que prévu. Alors que Bercy tablait sur 171 milliards, il pourrait bien être inférieur à 170 milliards, rapportent Les Échos. »

Bref, il n’y a pas récession, même pas de ralentissement économique, en fait c’est même le contraire, l’Etat continue donc de faire des bénéfices sur le dos de ses fonctionnaires, et bien spur avant tout sur le dos des enseignants en particulier.

III) CONCLUSION

Il faut bien comprendre que la paupérisation, le déclassement des enseignants a été sciemment organisé. Des pertes de salaires par rapport à l’inflation, mais surtout une paupérisation incroyable par rapport aux personnels de catégorie A (hors A +) et B. Une paupérisation que certainement aucun autre métier n’aura subie en France, et permettant de procéder à des revalorisations catégorielles des autres personnels.

Ainsi nous en sommes arrivés à un point où, les enseignants – hormis les plus anciens – ont des perspectives salariales, et parfois même des salaires actuels, en dessous de ceux des personnels de catégorie B ! Une formulation qui correspond à la réalité des choses, mais que pourtant nos syndicats – surtout majoritaires - n’utiliseront pas.

Après avoir revalorisé les enseignants un peu en-dessous de l’inflation (jusqu’en 12010), puis gelé leur PI, l’Etat profite maintenant de la forte inflation pour faire davantage d’économies encore. La stratégie utilisée est simple et évidente depuis au moins la première prime Grenelle : revaloriser exclusivement les débuts de carrière pour ralentir le manque d’attractivité pour le métier, mais en continuant de geler les fins de carrière, en fait une stratégie claire de tassement salarial, que pourtant les syndicats ne veulent pas dénoncer aussi clairement. L’incidence des syndicats sur la revalorisation récente des enseignants ? Elle est nulle. Blanquer avait annoncé en 2019 que les enseignants en début de carrière toucheraient 2000 € nets en 2024. Cette échéance a simplement été légèrement avancée de par cette inflation galopante qui n’était pas prévue à l’époque. Concernant l’action réelle des syndicats pour la défense de nos salaires il y aurait d’ailleurs beaucoup à dire – je l’ai déjà fait – mais ce n’est pas l’objet de cette publi.

Toujours est-il que cette paupérisation planifiée des enseignants est un scandale absolu, d’autant plus qu’elle est accélérée par cette inflation galopante, et que les réactions syndicales depuis au moins le début de l’ère Macron largement en-dessous du caractère inacceptable de la situation.

Des lignes rouges auraient déjà dues être posées pour que le gouvernement cesse ce tassement salarial et notre paupérisation. Et cette indigne proposition de pacte - qui équivaut finalement à nous proposer en travail supplémentaire ce que l’on aurait dû avoir en revalorisation de TI – aurait dû déboucher sur des appels à bloquer la rentrée de septembre, tout comme pour d’autres circonstances de mêmes appels auraient dû être lancés pour la rentrée 2022. Mais, sans surprise, il n’y a et il n’y aura rien.

Je ferai une autre publi, beaucoup plus courte, sur l’autre scandale, au moins aussi – voire plus - important que notre paupérisation salariale : celle des baisses constantes de nos futures pensions, auxquelles j’avais ici fait quelques allusions.