Je reviens sur l’origine des chiffres sur lesquels s’est appuyé G. Kasbarian pour tenter de légitimer le passage à 3 jours de carence + remboursement à 90 %. Il s’agit d’un récent rapport de l’Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales de juillet dernier, s’appuyant de données de l’INSEE, dont le titre est :

« Revue de dépenses relative à la réduction des absences dans la fonction publique ».

Je vais mettre en lumière les parties qui auront évidemment été implicitement éludées par le ministre pour mieux servir sa communication, qui, comme pour la suppression de la GIPA, est clairement manipulatoire, comme on va le voir. Mais il y aura aussi des « surprises », de par au moins un élément qui n’a pas été encore semble-t-il relayé par les médias, avec ses conséquences sur la fiabilité d’une partie du rapport.

Ce rapport n’est pas si long dans son corps principal avec 26 pages, la majeure partie correspondant à des annexes. Il commence par une synthèse de seulement 3 pages en comptant la liste des propositions faites, je vous invite à en prendre connaissance.

Préliminaires et remarque :

- J’ai choisi de commenter et d’analyser d’abord les parties importantes du rapport - en soulevant parfois certains éléments qui posent question – pour pouvoir ensuite revenir sur l’argumentaire de G. Kasbarian, en pouvant alors m’appuyer sur les premières parties.

- Dans la suite, j’utiliserai les notations suivantes pour se référer à la page du rapport: « page » suivi de la page correspondant à la pagination du fichier en PDF, puis le numéro de la page correspondant à la pagination soit dans la synthèse (S), dans le corps du rapport (R) ou encore dans l’annexe considérée entre parenthèses (ex : AII). Les extraits seront en gras.

Sont prises en compte ici les absences pour « raisons de santé », ce qui inclut : les congés maladie « ordinaires » et « longue durée », les accidents de travail –AT) et « maladies professionnelles » (MP). Par la suite "absences" sera à entendre par "absences pour raisons de santé".

On parle donc ici d’un rapport qui avait été commandé par un certain G. Attal. Sa lettre de mission (3 pages) est fournie en toute fin du rapport.

I. LA LETTRE DE MISSION DE G. ATTAL

Après s’être appuyé sur le dernier « rapport annuel sur l'état de la fonction publique »(2023) – nous y reviendrons – pour soulever les augmentations des absences les fonctionnaires, l’ancien premier ministre établit le cadre :il en ressort qu'il avait donc une volonté de mettre en place ou renforcer des mesures de prévention « à court ou moyen terme » …

Il y avait bien des allusions à des mesures de réduction d’indemnisation des arrêts maladie, mais cela ne revêtait pas priori un caractère urgent. Peut-être parce qu’il n’était pas prévu de mettre la charrue avant les bœufs ? Et que l’urgence budgétaire à l’époque n’était pas encore officielle ? Et, évidemment, que l’on n’avait pas un gouvernement de droite appuyé non seulement pas les macronistes (donc l’UE), mais aussi le RN …

II. LES DIFFERENCES DES DUREES D’ABSENCES EN « TEMPS NORMAL »

Dès les premières lignes, la synthèse comporte un élément essentiel :

« Les absences pour raison de santé dans la fonction publique sont restées stables sur la période 2014-2019 à un niveau moyen similaire au secteur privé – environ 8 jours d’absences par agent ou salarié (…)»

Et il faut donc comprendre que l’on parle donc d’une moyenne des absences entre la Fonction Publique (FP) et le secteur privé, « en temps normal ».

Remarque : on ne parle ici que des absences « pour raison de santé », et donc en nombre de jours d’absences.

Par contre, il y a des disparités en temps normal entre les trois versants de la FP, c’est la suite de la phrase citée précédemment :

« – mais avec des disparités importantes entre les différents versants en étant plus marquées dans les fonctions publiques territoriales et hospitalières. »

Donc en moyenne on a les mêmes durées d’absences, mais avec des différences entre les versants, et donc par rapport au secteur privé.

Avec au passage un corollaire de ce qui vient d’être dit : pendant cette période, c’est donc dans la fonction publique d’Etat – la FP, le versant auquel appartiennent les enseignants - qu’il y avait le moins d’absences pour raison de santé.

III. LA JUSTIFICATION DES DISPARITES DANS LA FP ET AVEC LE SECTEUR PRIVE : LES EFFETS DE STRUCTURE

Il s’agit en fait de la partie principale à comprendre, qui met à elle seule complètement à terre la majeure partie de l’ « argumentation » de G. Kasbarian.

1) Principe de la méthode appliquée

C’est un point important à comprendre, facile sur le principe : on a des différences entre les versants de la FP entre eux et le secteur privé, mais comme les profils de salariés divergent – amenant des biais - on peut procéder à des rectifications de ces biais en appliquant des méthodes et formules mathématiques. Une fois les rectifications – on dira « neutralisations » - faites, on peut comparer les nouvelles données obtenues pour statuer de la normalité ou non des différences, « a priori ».

Des précisions sur les caractéristiques prises en compte apparaissent dans le corps du rapport, mais de façon plus exhaustive dans l’annexe II, avec les explications de la méthodologie statistique et mathématique utilisée.

2) Exemples d’effets de structure neutralisés

A la page 18 (8 R), on a des exemples de caractéristiques prises en compte , comme par exemple :

Agrandissement : Illustration 1

3) Deux effets de structure en particulier

Il y a deux caractéristiques qui jouent beaucoup sur les taux et les durées d’absences : l’âge, et le sexe des agents.

a) Pourquoi ces deux caractéristiques influent sur les taux d’absences

Le rapport ( page 149 (29 A2)) nous donne le résultats d’études dont une de la DREES sur le sujet, justifiant pourquoi une proportion plus importante de femme et d’une moyenne d’âge plus élevée induit plus d’absence.

De plus les données des « enquêtes action » avaient déjà été utilisées par la DGAFP pour son « Rapport annuel sur l'état de la fonction publique » - Édition 2023 :

Et dans la partie « Temps et organisation du temps de travail », page 154 :

« Les femmes et les salariés âgés de 50 ans et plus sont plus fréquemment absents pour raison de santé, aussi bien dans le secteur public que dans le privé ».

b) Pourquoi cela constitue des « effets de structures »

On a des effets de structures parce que, comme vu précédemment, ces caractéristiques influent sur les abences, et qu’il y a une différence statistiquement importante sur ces deux caractéristiques, entre la FP et le secteur privé.

Les proportions sont données pages 114 et 115 (34 et 35 A2) : ainsi les femmes représentent 64 % de la FP, contre 46 % seulement dans le secteur privé.

Et dans le tableau du paragraphe précédent : âge moyen de 44 ans dans la FP, et de 41 ans dans le secteur privé.

Remarque : pour les âges ce sont les données du SIASP qui ont été prises pour le secteur privé. Si on prend aussi celles des enquêtes emploi de l'INSEE, on arrive à un écart de 4 ans.

Ainsi dans le rapport de la DGAFP, page 158 :

« Les absences pour raison de santé sont plus fréquentes dans la fonction publique que dans le secteur privé, en partie en raison d’effets de structure (davantage de femmes et des agents plus âgés) …»

Et on a même les pourcentages :

« 8% des femmes ont été absentes pour raison de santé au cours de l’année, contre 5% des hommes. Ces taux d’absence selon le sexe sont respectivement de 7% et 4% dans le secteur privé. En outre, les absences pour raison de santé sont corrélées à l’âge des agents ».

Remarque : La suite du paragraphe donnant un autre effet de structure – évident - ayant une forte incidence sur les absences pour raison de santé :

« …la part des métiers les plus pénibles peut aussi contribuer à expliquer ces écarts individuels. En effet, les conditions de travail (contraintes physiques, horaires de travail atypiques, risques psychosociaux, etc.) influent également sur les absences pour raison de santé. »

Quant aux raisons précises qui expliquent ces effets de structure sur les augmentations d’absence, elles sont pour les plus évidentes :

- les congés maternité pour les femmes, qui sont bien comptées comme absence pour raison de santé, ce qui était d’ailleurs indiqué dans la note 32 de l’image précédente.

- Les problèmes de santé augmentent avec l’âge en général, évidemment, et indiqué aussi sur l’image précédente. Même si cela pourrait être modulé par les caractéristiques socio-professionnelles.

4) Première application de la méthode et première conclusion …

La méthode a été appliquée en fait d’abord une première fois, mais en ne tenant pas compte des spécificités de chaque métier dans les versants de la FP.

Ce qui aboutit à cette première conclusion p 136 (56 A2) :

« La part expliquée par le modèle atteint 95 % pour la fonction publique de l’État, plus de 50 % pour la fonction publique territoriale et 18 % de l’écart pour la fonction publique hospitalière »

On a alors des résultats qui normalisent de façon diverse les versants de la FP par rapport au secteur privé.

5) Méthode appliquée avec une meilleure précision

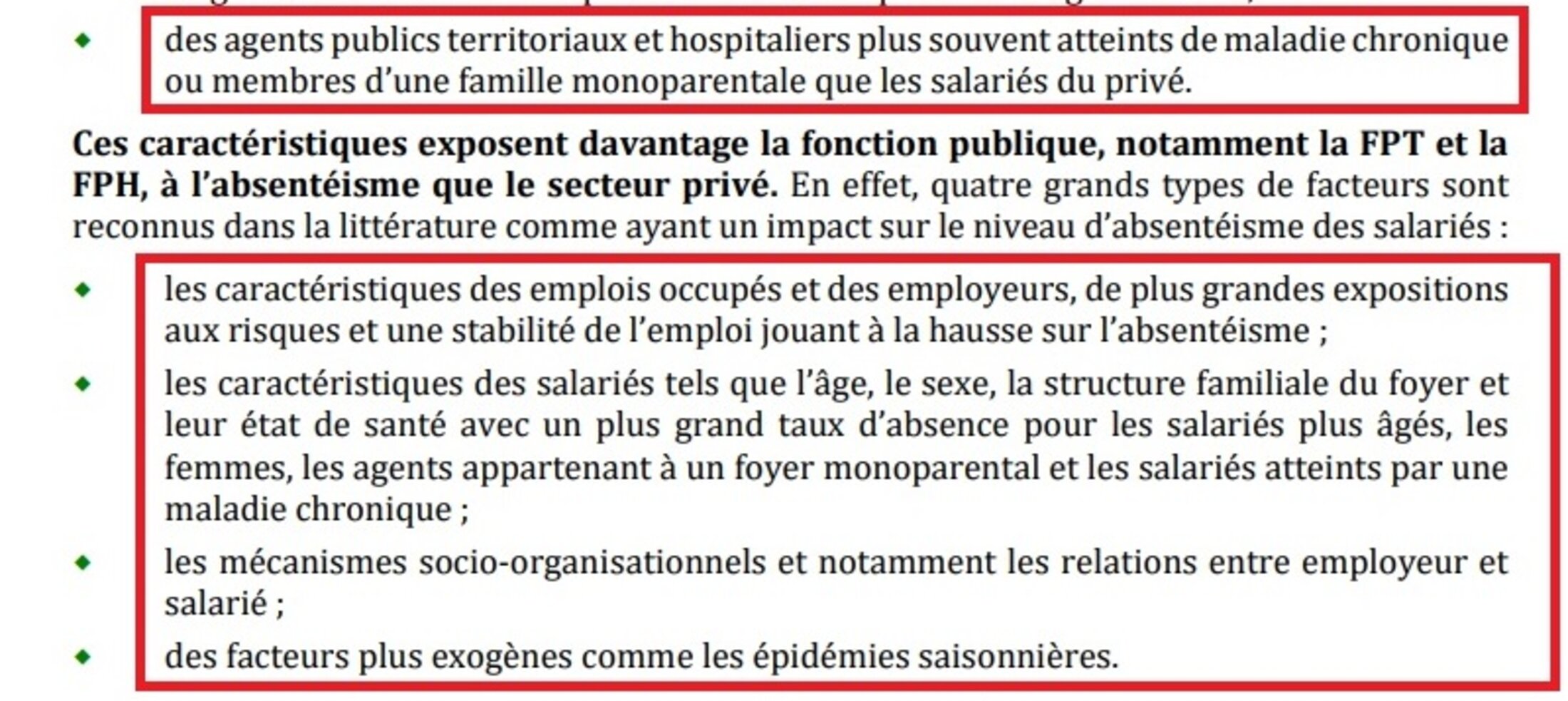

Mais il y a eu un deuxième ajustement pour la FPH, plus précis car tenant compte des « effets » des différents métiers. Explication plus détaillées et techniques page 136 (56 AII). Ainsi on obtient :

Agrandissement : Illustration 2

On a alors des durées absences qui sont aussi normalisées entre la FPH et le secteur privé.

6) Le cas de la FPT

Et si cet ajustement plus fin avait été fait avec la FPT ? Et bien on ne sait pas, car, page 19 (9 synthèse) :

« La diversité des types de métiers exercés dans la FPT et la taille de l’échantillon de l’enquête Emploi n’ont, en revanche, pas permis de réaliser ce même niveau fin de contrôle pour le versant territorial. »

On a donc une imprécision sur le rendu de la modélisation, et on verra par la suite qu’il aurait pu en être autrement.

7) Commentaires sur les résultats obtenus

Dans la synthèse, page 5 (1 S), on a une normalisation – une justification - des taux d’absentéisme plus importants pour la FPH et la FTP (partiellement pour cette dernière) par rapport au secteur privé, en fait en tenant compte des biais dus aux différences de profils entre les agents publics, suivant les versants, et les salariés du privé en général.

Concernant la FPT il est précisé page 19 (9 R) qu "L’écart inexpliqué ne constitue donc pas stricto sensu une mesure de la marge de réduction de l’absentéisme dont disposerait les employeurs publics de chaque versant."

On ne peut donc pas interpréter l’écart « non expliqué » obtenu.

Remarque : dans un article s’appuyant sur ce rapport, l’IFRAP élude complètement ce « détail » :

« Ces différences expliquent l’essentiel de la différence public-privé… sauf pour la FPT pour laquelle un écart « inexpliqué » demeure de 0,7 Md €, ce qui paraît être le minimum d’économies à rechercher. »

Une preuve supplémentaire s’il en fallait de l’objectivité de l’IFRAP. Pourtant il a l’écoute des membres du gouvernement, comme on l’avait déjà vu avec l’argumentation de G. Kasparian à propos de la GIPA.

De plus, il y a un élément important qui n'a pas été repris lorsque cette observation était plus ou moins reprise par G. Kasbarian : la différence inexpliquée « a priori » entre la FPH et le secteur privé ne correspond qu’à 53% du seul point pourcentage de la différence obtenue après le premier ajustement, soit environ 0,6 % de différence inexpliquée seulement (Voir page 56). On est donc, même sans affinage de la méthode, à des différences très faibles.

Quand bien même on verra que cet écart est en plus à relativiser pour une au moins autre raison.

8) Conclusion

Les écarts réels de la FPE + FPH avec le secteur privé ne doivent pas être considérés comme anormaux ! Et pour la FPT, il aurait fallu attendre d’autres données, pour pouvoir statuer. Et il est bien dommage que cette indication essentielle n’ait pas été donnée de façon plus explicite dans le corps du rapport …

Il ne serait dont pas du tout justifié d’arguer de cette différence entre la FPT et le secteur privé pour vouloir changer les règles d’indemnisation pour les fonctionnaires.

Remarque importante : En fait on verra d’où vient réellement cette impossibilité de réaliser un ajustement plus fin concernant les absences de la FPT ….

9) Corollaire important

Le fait que la moyenne des durées d’absences entre FP et secteur privé était la même (environ 8) avant 2019 était fortuit ! Le fait que cette moyenne ait divergé ne doit alors donner lieu à aucune interprétation.

IV. DIVERGENCE LORS DE L’EPISODE COVID

1) Constat

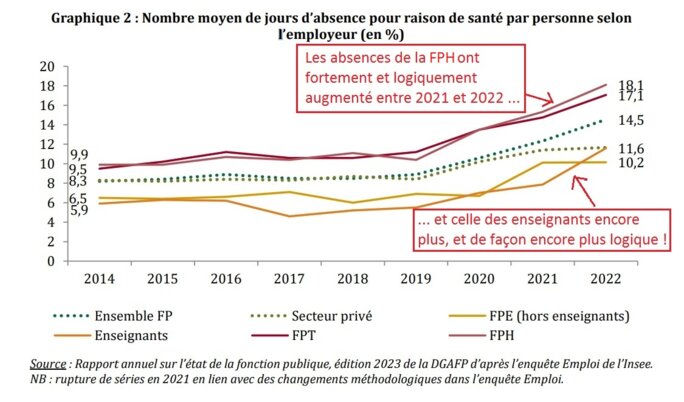

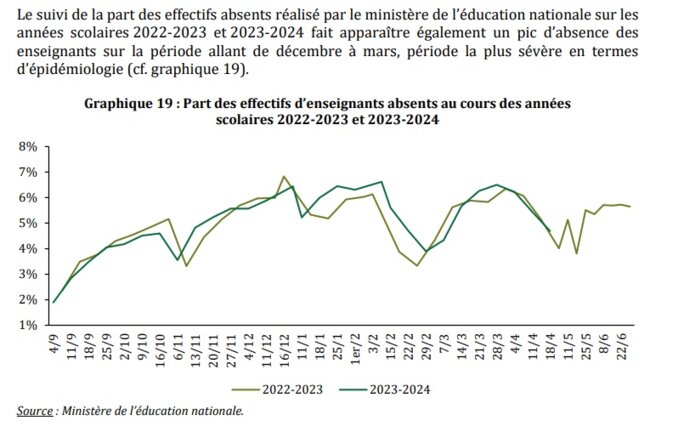

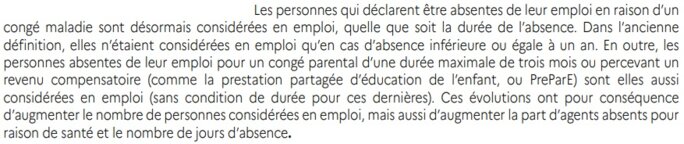

Avant l’épisode Covid, on avait donc une moyenne d’absences égale entre le public et le privé avec 8 jours d’absences par an. Juste avant la période du Covid, on a une augmentation des absences pour les deux secteurs, mais avec un petit écart entre la moyenne des absences du privé qui devient légèrement inférieure. Puis, entre 2021 et 2022, les absences augmentent mais avec un écart qui se creuse entre les moyennes public/privé, comme le montre le graphique. On atteint alors les chiffres qui sont avancés comme argument par G. Kasbarian : 11,6 pour le privé, et 14,5 pour le privé.

Remarquons que dans le rapport il est dit :

« sur la période 2020-2022 : dans le régime général, les deux tiers de la progression des absences pour raison de santé constatée entre 2019 et 2022 sont directement liés à l’épidémie de Covid. Il n’y a pas de données sur la part de l’épidémie dans la hausse de l’absentéisme dans la fonction publique. »

Sans plus d’explication. Mais en première idée, y a-t-il besoin de « données » pour deviner que l’augmentation des absences dans le public aura été directement liée aussi au Covid pendant cette période ?!

2) Cet écart est-il « anormal » ?

Peut-on donc considérer que cette augmentation d’absences plus importantes dans la FP que dans le privé soit anormale de 2019 à 2022 ?

Page 153 de la revue de la DGAFP à propos des absences pour raisons de santé :

« L’impact de la pandémie et de ses effets dérivés perdure sur la santé des salariés (Blanpain, 2023). Cela confirme les évolutions observées entre 2020 et 2021, dont l’interprétation était difficile compte tenu de la modification du questionnaire de l’enquête Emploi, conjuguée à la crise sanitaire. »

Et là il y a au moins trois types d’explication possibles …

a) L’argument qui se suffit à lui-même : les ajustements faits !

Il suffit juste d’avoir compris ce qui a été expliqué dans le paragraphe I. La seule question qui pouvait se poser, et qui n’était pas explicite dans la synthèse, ni dans le corps du rapport, c'était de savoir si les ajustements faits étaient valables ou pas pour la période Covid. Or dans l’annexe 2 :

« la mission a modélisé les écarts de taux d’absence entre les différents versants de la fonction publique d’une part, et le secteur privé d’autre part à partir de l’enquête emploi de l’Insee sur l’ensemble de la période 2013-2022. »

Et on a même la précision de la prise en compte du Covid, et même des effets différenciés suivant les variants ! :

«Des effets fixes temporels (annuels) sont également inclus afin de prendre compte certains effets conjoncturels tels que la pandémie de Covid-19 et ses différents variants, par exemple. »

Cela n’a pas été dit explicitement par les auteurs, et c’est bien dommage, mais les différences de durées d’absences entre la FPE + FPT et le secteur privé sont justifiées jusqu’à 2022 inclus ! Avec, rappelons-le, donc une part non interprétable pour la FPT.

Ainsi toute divergence des durées d’absences entre le secteur privé et le public sont considérées de facto comme justifiées, normalisées !

L’épisode du Covid a juste amplifié certains effets de structures.

Remarque : le fait que la moyenne des durées d’absences entre FP et secteur privé était la même (environ 8,3) avant 2019 était a priori fortuit ! Il est tout à fait normal que cette moyenne ait divergé ensuite lors de l’épisode Covid et son prolongement (mais avec des évolutions similaires d’ailleurs), et cela ne doit alors donner lieu à aucune interprétation d’anormalité !

Et des explications complémentaires sont bien présentes dans le rapport, de la page 126 (46 AII) à la page 142 (61 AII).

Expliquons tout de même en quoi certains effets de structures auront été amplifiés par l’épisode Covid.

b) Les conséquences du Covid : amplification de certains effets de structure

Nous allons voir qu’il n’est pas étonnant que, comme écrit dans le rapport :

« Les absences pour raison de santé, principale cause d’absentéisme, ont cru de 63 % entre 2019 et 2022 dans la FP, un rythme plus soutenu que dans le privé ».

De plus, il semble qu’il faille rappeler une chose évidente, car qui malgré tout n’est pas mise en avant par les journalistes qui ont l’occasion de questionner H. Kasbarian … Et la question se pose alors du pourquoi.

Les personnels hospitalier, bien sûr, mais aussi les personnels enseignants (plus de 850 000 personnels) ont évidemment été plus exposés au Covid que les autres en général.

Rappelons d'ailleurs à ce sujet que, lors de ce Covid, hormis les périodes de fermeture des établissements scolaires, les enseignants n’ont pas toujours été correctement fournis en masque, avec d’ailleurs des polémiques sur certains qui n’étaient pas aux normes. Mais, surtout, un enseignant est dans une salle de classe devant un public nombreux (plus qu’il ne devrait l’être d’ailleurs rappelons-le) asymptomatique pour la plupart, avec des aérations souvent difficiles de ces salles de classe - et sans que cela ne soit une protection suffisante, avec en plus un refus de l’Etat leur fournir des capteurs de CO2 …

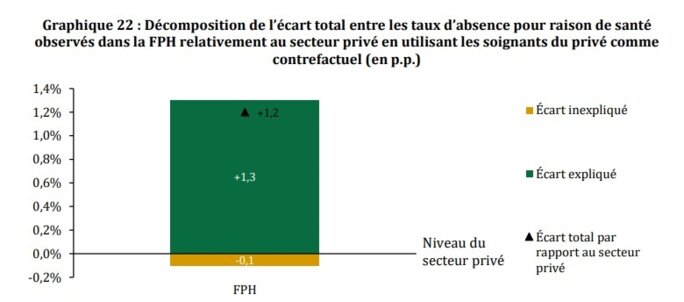

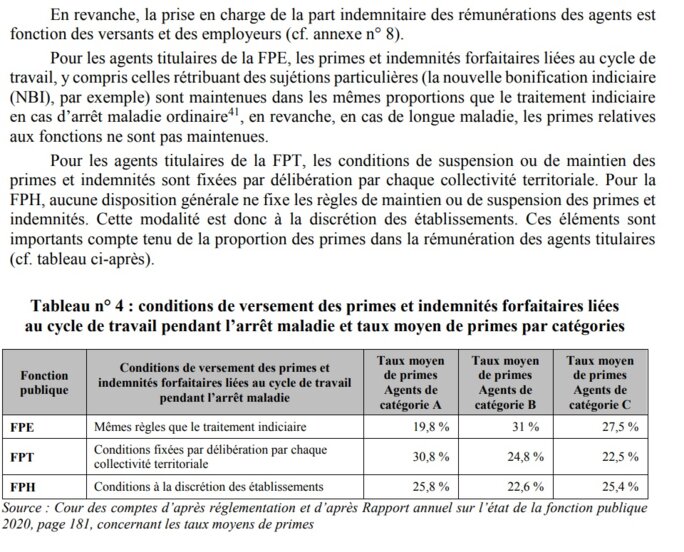

Et sur le graphique proposé page 17 (7R) ), on a la confirmation de cette évidence : la 2e plus forte augmentation des absences pour raison de santé concerne la FPH. Et comme ce graphique présente les évolutions des absences de la FPE en scindant en deux – personnels hors enseignants, et enseignants – on peut observer que la plus grande augmentation des absences concerne les enseignants !

Agrandissement : Illustration 3

Ainsi la forte augmentation du nombre d’absences pour la FP est essentiellement due à celles des enseignants et des personnels hospitaliers.

Dites, M. le ministre de la FP, voulez-vous donc insinuer que ces absences, des personnel enseignants et hospitaliers étaient anormales pendant le Covid ? Et/ou qu’elles auraient dû être du même niveau que celles dans le secteur privé ? Ce sont ces deux questions que j’aurais aimé entendre poser au ministre ….

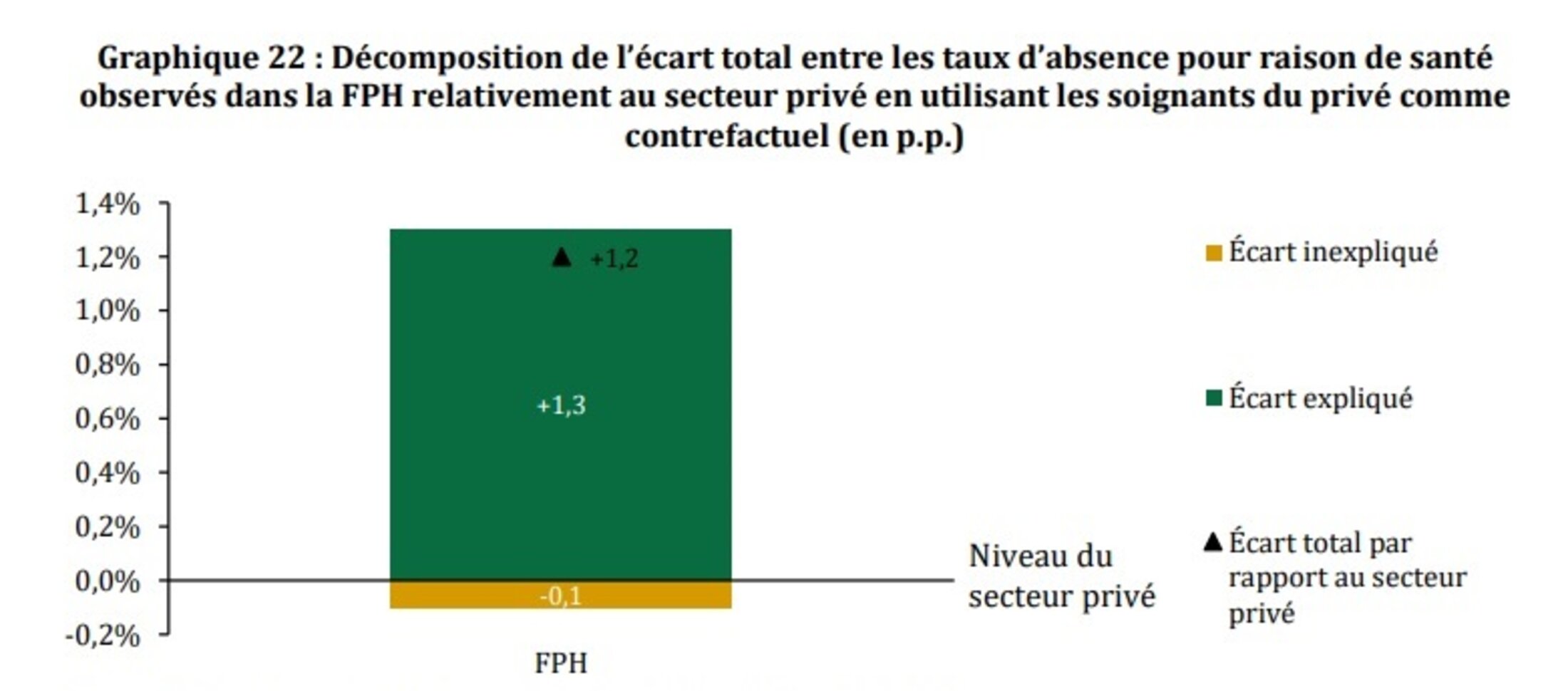

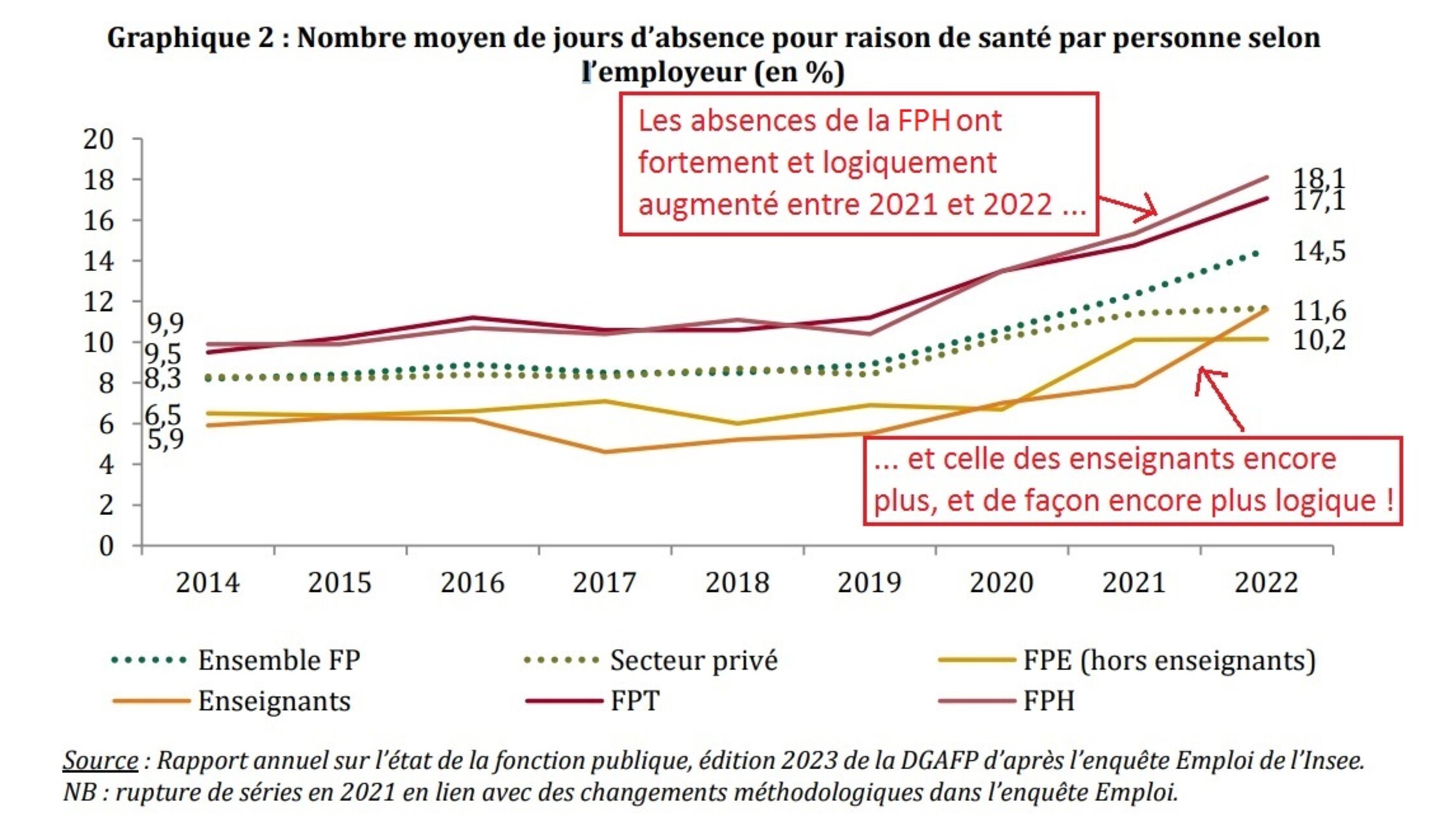

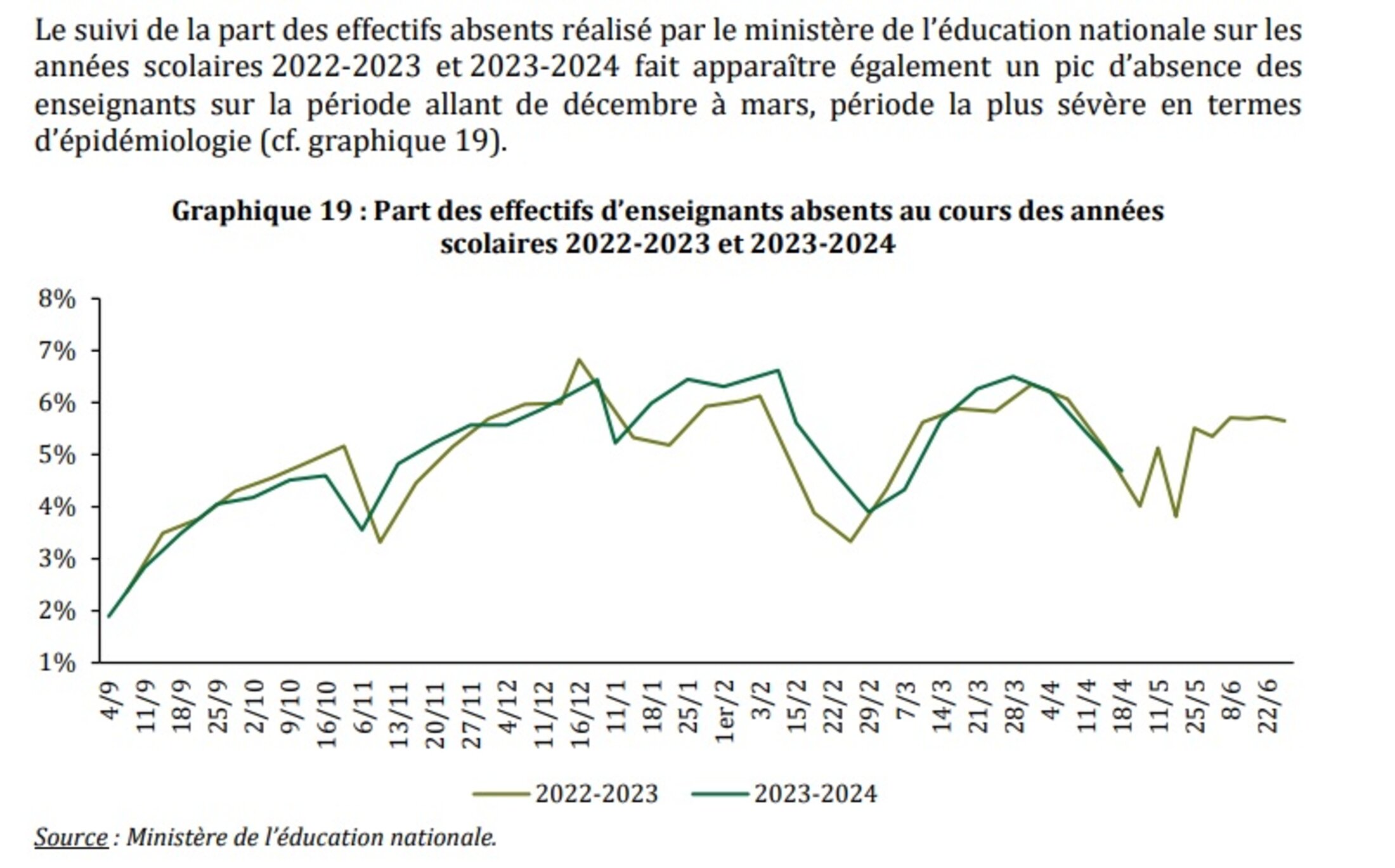

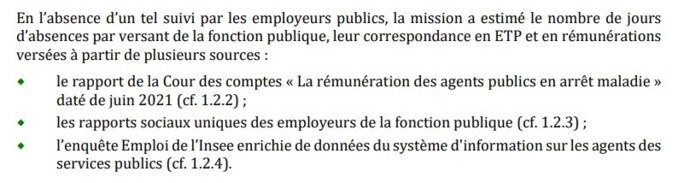

On a même, dans le rapport, un graphique fourni, page 133 (53 R) montrant l’évolution du tps d’absence des profs pour les deux dernières années scolaires.

Agrandissement : Illustration 4

Et donc comme écrit dans le rapport, les augmentations d'absences des enseignants suivent les pics de contamination du Covid.

Ce qui vient d’être dit est évidemment au moins autant valable pour la FPH.

De plus, page 129 (49 A2) :

« Les personnels de la FP ont une moyenne d’âge plus grande que dans le secteur privé : Or le Covid a touché beaucoup plus les personnes âgées en général. Il y a donc une conséquence statistique évidente en général. »

Remarques : - Rappelons comment l’épidémie a commencé en France, avec les clusters dans l’Oise, et qui aura été la première victime du Covid … G. Kasbarian devrait peut-être retrouver la mémoire, cela lui permettrait peut-être de retrouver au moins du « bon-sens », puisque le cynisme dont il a fait preuve jusque-là semble le rendre incapable de décence …

Pour le troisième type d’explications, il faut mettre en lumière un élément essentiel de ce rapport, qui n’aura rien de moins comme conséquence de remettre en cause sa pertinence en totalité …

V. UNE ETUDE QUI SE BASE SUR DES … « ENQUETES » !

1) L’impossibilité d’utiliser les données réelles

On pouvait penser que les auteurs s’étaient appuyés sur une base de l’ensemble de données réelles pour faire ce rapport. Or il est expliqué que les données des différents ministères posaient des problèmes de rapatriement (pour diverses raisons dont les divers logiciels utilisés), et il était alors impossible de les exploiter. Le rapport est en fait basé exclusivement sur les « enquêtes emploi » de l’INSEE. Et cela pose question sur la pertinence de l’utilisation de ces données pour mener une étude comparative sur les absences des fonctionnaires et des salariés, et de la fiabilité des valeurs des indicateurs qui en ressortent alors.

Car, comme il s’agit « d’enquêtes » réalisées, et comme indiqué sur la fiche information « enquête emploi » :

« Afin de disposer de résultats représentatifs de l’ensemble de la population, il n’est pas nécessaire d’interroger chaque logement ; cela prendrait trop de temps et serait trop coûteux. Un échantillon de logements est donc tiré au hasard. »

Comme pour un sondage, on part donc d’un échantillon de personnes pour ensuite extrapoler. Avec donc des marges d’erreur, mais qui ne seront jamais données dans le rapport de l’IGF, (juste les formules mathématiques ) appliquer pour les obtenir.

C’est en début d’annexe II du rapport de l’IGF qu’il est expliqué pourquoi – sur 20 pages ! – l’étude devait se baser sur les données des enquêtes emploi de l’INSEE, et, page 93 (13AII) de cette annexe :

« Dans l’attente de la généralisation des rapports sociaux uniques et compte tenu des limites de la déclaration sociale nominative, l’enquête Emploi demeure la principale source unifiée de données sur les absences dans la fonction publique »

Et page 106 (26AII)) :

« L’enquête emploi de l’Insee demeure la principale source historique et transverse de données sur l’absentéisme mais présente les limites inhérentes à toute enquête statistique »

Des "limites" qui n'auront, comme on le verrra, pas toujours été prises en compte comme elles l'auraient dû, avec es conséquences importantes qui mettent à mal la rigueur et la finition de certaines parties et résultats importants du rapport.

2) Mais un exposé des chiffres comme s’il s’agissait de toutes les données réelles

En fait cette « étude emploi » de l’INSEE est aussi utilisée comme base pour la publication de la DGAFP à laquelle nous nous sommes déjà référés, publiée tous les ans. Mais avec les précautions d’usage, comme à chaque fois que des chiffres présentés proviennent d’une « enquête », et non d’une base de données exhaustive, et irréfutable. Par exemple l’édition 2022 commence par :

« En 2022, les agents de la fonction publique à temps complet, hors enseignants, déclarent une durée annuelle effective de travail de 1606 heures »

Tout est basé sur des « déclarations », et non des données qui seraient considérées comme factuelles, indubitables.

Or, cette précaution n’est pas du tout prise par les auteurs du rapport de l’IGF : même s’il est bien précisé dans la synthèse que les données utilisées viennent des « enquêtes emploi » de l’INSEE, le ton utilisé sera toujours dans l’affirmatif, laissant donc à penser implicitement que les chiffres présentés ne seraient pas issus d’une enquête …

3) Des données qui restent fiables concernant leurs objets d’étude principal …

Concernant la fiabilité des données, il est précisé, p. 19, dans la fiche méthodologique afférents aux données du premier trimestre 2022 :

« Les données de l'enquête Emploi sont, comme toutes les enquêtes par sondage, affectées d'erreurs qui peuvent être mesurées par l'écart-type de chacune des estimations. L'estimation de ces erreurs tient compte du plan de sondage et de la procédure de calage.

Au 1er trimestre 2022, on estime ainsi que le taux de chômage trimestriel est estimé avec un intervalle de confiance à 95 % de ± 0,3 point en France métropolitaine. Ainsi, pour le 1er trimestre 2022, pour lequel le taux de chômage, en données brutes, est de 7,3 %, il y a 95 % de chances que la vraie valeur du taux de chômage, c’est-à-dire celle qui aurait été obtenue si l’enquête avait été menée exhaustivement sur l’ensemble du territoire, soit comprise entre 7,0 % et 7,6 %.

Le taux d’emploi des 15-64 ans en France métropolitaine est quant à lui estimé à ± 0,4 point, et le taux d’activité des 15-64 ans à ± 0,3 point »

Et dans le tableau qui suit, on a des marges d’erreurs très faibles pour différents autres paramètres, entre 0,3 et 0,9 point de pourcentage. Soit, mais cela concerne des critères basiques et qui ne donnent lieu à aucune imprécision dans leur utilisation.

4) … mais qui posent question dans leur utilisation pour les jours d’absences

Concernant les absences pour cause de santé, le nombre de jours d’absence (sur une semaine) est déterminé à partir de deux réponses du questionnaire (pour une semaine) :

- nombre d’heures effectivement travaillées

- nombre d’heures habituellement travaillées

Et on en déduit le nombre de jours d’absences pour une semaine, cela pouvant ainsi induire des biais …

Remarques : - cela est d’autant plus à prendre en considération que, comme indiqué page 106 (26 AII) du rapport, il y a eu aussi une rupture concernant le nombre d’individus pris en compte pour l’étude, entre l’année 2019 et 2020 : On passe d‘un effectif de 70 165 en 2019 à 53 752 seulement en 2020 ! Il y aura une légère augmentation pour atteindre 59 395, mais on reste loin des effectifs de 2019.

- Il y a une formulation erronée dans celle équivalente donnée dans le rapport : « Ce sont 67 654 individus en moyenne qui ont participé, chaque année, à l’enquête sur la période 2013-2022 et 57 474 sur les années 2020-2022 ». Concernant les individus en questions, pris pour réaliser le rapport, il s’agit d’ « Actifs occupés, des salariés du secteur privé et des agents de la fonction publique en excluant les emplois en contrat aidé, en intérim, en apprentissage ainsi que les stages. », correspondant alors un plus faible effectif des "logements" qui ont réellement participé aux enquêtes emploi de l'INSEE.

Par exemple en 2022 l'enquête emploi de l'INSEE comprenait "environ 80 000" logements, quand l'échantillon pris pour le rapport de l'IGF/IGAS en comprenait 59 395.

5) Un élément important - et même essentiel pour la suite - pourtant non pris en compte par les auteurs du rapport

La façon dont sont comptabilisées les données des études emploi ont subi des réformes, comme en 2013, et surtout en 2021 « notamment pour mettre en conformité le questionnaire avec le nouveau règlement européen qui l'encadre et moderniser son protocole en proposant Internet comme mode de réponse supplémentaire en ré-interrogation. » (page 107 (27A II))

Mais surtout :

« La réforme plus récente, intervenue en 2021, propose une rénovation, Ces deux réformes posent la question de la mise en cohérence des indicateurs proposés dans l’enquête sur le temps long et peuvent ainsi être la source de ruptures de série. »

Et en donnant comme exemple de conséquences sur les statistiques obtenues :

« Ainsi les gardes d’enfant malade ne sont plus prises en compte comme absences pour maladie ou accident du travail à partir de 2021. »

Alors est-ce un simple hasard, mais cet exemple va dans le sens d’une diminution des durées d’absences en général, donc aurait tendance à faire baisser les durées d’absences.

Et c’est en consultant la fiche méthodologique des enquêtes emploi (p. 6) que l’on a une liste exhaustive des changements liés au fait de considérer qu’une personne a un statut salarié ou pas lors de congés, et donc si ses congés sont ou non pris en compte comme congés pour raison de santé, voir image ci-dessous. J’ai encadré et souligné la partie importante. En fait avant 2021 les congés longue maladie n’étaient pas comptabilisés si leur durée dépassait un an. Elles le sont depuis 2021 inclus :

Et cela est confirmé dans le rapport annuel sur l'état de la FP de la DGAFP (p. 158), voir ci-dessous, et avec une confirmation de la tendance inverse de ce qui était implicitement suggéré par les auteurs du rapport : augmentation de la durée d’absence pour raison de santé depuis la réforme de 2021 !

Agrandissement : Illustration 6

Donc pour la DGAFP, cette réforme tend à faire augmenter cette durée. Mais pour les auteurs du rapport : on donne juste un exemple de conséquence de la réforme qui tendrait à faire baisser ce nombre …

On peut donc légitimement se poser la question de l’honnêteté dans l’intention.

D’autant plus qu’il y a un autre symptôme qui va dans ce sens :

Dans l’étude de la DGAFP, p. 156, on a exactement le même graphique d’évolution des durées absences pour cause de santé. Avec une différence éloquente (comme sur les autres graphiques) : des pointillés verticaux séparent la partie du graphique ante 2021 et la partie post 2021, pour signifier qu’il y a bien une « rupture de données », permettant une prise de conscience d’une précaution à avoir quant à l’exploitation de l’évolution de ces données, le cas échéant !

Agrandissement : Illustration 7

Il s’agit donc d’un élément important qui a une incidence sur l’exploitation des données, surtout lorsqu’il s’agit de comparer des chiffres entre avant et après 2021, mais pourtant les auteurs n’y feront jamais allusion. Et cela pose questions, de ne jamais le mentionner, en fait de procéder comme si cela n’avait AUCUNE incidence.

Remarques :

- En fait l’un des sept demandes du premier ministre de l’époque dans sa lettre de mission était de

« Valoriser le coût des jours non travaillés et mettre en évidence les tendances et les variations significatives au sein et entre les différents versants et métiers de la fonction publique, en comparant notamment les années antérieures et postérieures à la crise sanitaire; »

Il fallait donc bien comparer des données avant et après 2021, et les auteurs - comme G. Kasbarian ensuite - ont donc bien dû « faire avec les moyens du bord », quitte à devoir s’assoir sur des mesures de précaution, qu’il fallait donc éluder sous peine justement de rendre le rapport peu … rigoureux !

- Différentes mentions dans la revue de l’IGAFP fait mention aux imprécisions dues à la réforme :

Page 153 : «Cela confirme les évolutions observées entre 2020 et 2021, dont l’interprétation était difficile compte tenu de la modification du questionnaire de l’enquête Emploi, conjuguée à la crise sanitaire. »

Page 154 : « Malgré le fait qu’une partie de l’évolution des absences pour raison de santé puisse être imputée au changement de définition de l’emploi au sens du Bureau international du travail (BIT), l’effet de la crise sanitaire semble se prolonger, quels que soient le versant, le sexe et l’âge. »

- Il y a eu des "rétropolations" des données des enquêtes emploi suite à la réforme de 2021, c'est-à-dire des ajustements des données précédentes, mais pour certains champs de données uniquement. Il n'y a pas mentions de rétropolatons concernant les journées d'absences, et dans le cas contraire l'IGAFP l'aurait évidemment mentionné. De même dans le rapport dont il est question ici.

En rappelant que, pour l’IGAFP, les augmentations entre 2020 et 2022 sont bien des conséquences directes du Covid.

6) Retour sur les augmentations d’absences lors du Covid, au regard des nouveaux éléments

a) Pour la FP en général

Le point précédent donne une explication supplémentaire à la « hausse des absences » concernant la FP en général, et qui a priori peut aussi toucher le secteur privé : le changement de prise en compte, à partir de 2021, de certains types d’arrêts comme congés pour cause de santé – donc comme les CLD- qui ne l’étaient pas avant.

b) Pour la FPT en particulier

Pour la FPT le point précédent s’applique aussi, mais, en plus, il y a des conséquences directes du fait des tailles limitées – et en baisse - des échantillons utilisés.

C'était en effet la raison invoquée par les auteurs du rapport, page 130 (59 AII) : « La diversité des types de métiers exercés dans la FPT et la taille de l’échantillon de l’enquête Emploi n’ont, en revanche, pas permis de réaliser ce même niveau fin de contrôle pour le versant territorial. »

Ou dans une formulation plus technique encore :

« Les échantillons contrefactuels par type de métiers ne sont, en effet, pas de taille suffisante pour garantir la significativité des résultats. »

C’est donc parce que l’étude s’est appuyée de résultats d’une enquête – aussi rigoureuse et sérieuse soit-elle – que l’ajustement qui avait pu être fait pour la FPE et la FPH, n’avait pas pu être effectué pour la FPT. Et cela est bien dommage …

VI. LES DEUX FAMEUX « LEVIERS » A UTILISER

1) Les mesures générales

Viennent ensuite les mesures générales proposées qui devraient permettre de faire baisser les taux d’absences, dont on sait que certaines ne sont absolument pas du tout appliquées dans l’EN, surtout concernant la prévention :

« La mission a identifié plusieurs leviers pour réduire les absences pour raison de santé dans la fonction publique qui reposent sur des mesures de prévention, de contrôle et d’incitation et qui permettent, le cas échéant, de réaliser des gains d’efficience ou des économies budgétaires. Une politique de prévention plus volontariste et un accompagnement renforcé des parcours professionnels sont à déployer pour assurer une meilleure maîtrise des absences des agents publics. »

Dans la logique des choses, c’est dans ce sens-là que l’on procède : faire un état des lieux des mesures de prévention normalement en vigueur, ou alors d’en instaurer après éventuellement des résultats d’enquêtes en vue d’adapter de futures mesures.

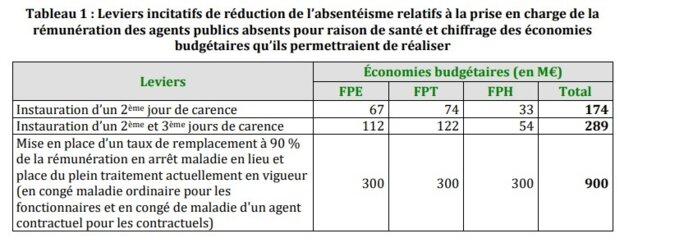

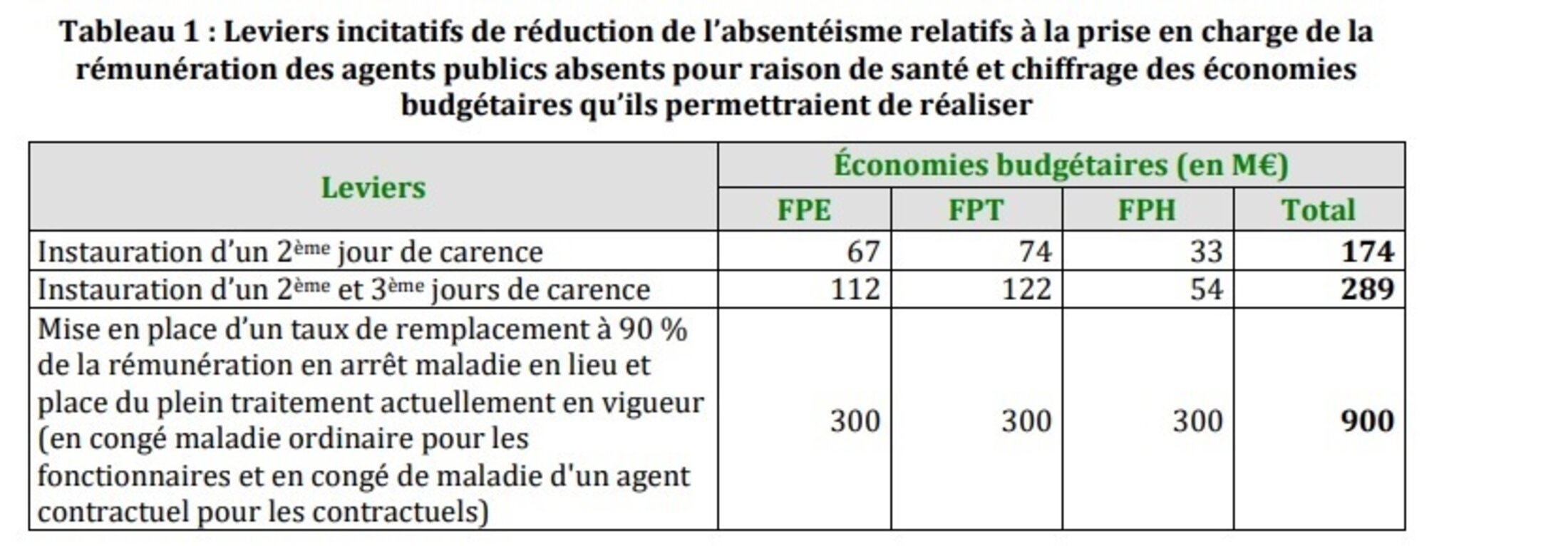

Puis les deux fameux leviers à utiliser comme dans le privé pour faire des économies, avec les estimations de gains.

2) L’augmentation du nombre de jours de carence

En commençant parce que l’on pourrait qualifier de raisonnement technocratique cynique :

« L’instauration de deux ou trois jours de carence est un levier possible dans l’objectif de réduire le volume des absences par incitation financière et de dégager des économies budgétaires estimées à 67 M€ pour le budget de l’État et 174 M€ toute fonction publique avec le passage à deux jours de carence et à 112 M€ pour le budget de l’État et 289 M€ toute fonction publique avec le passage à trois jours de carence. »

D’ailleurs, si on allait jusqu’à 5 jours de carence – voire plus - on aurait même des économies plus importantes encore !

On a en fait ici une estimation faite parce que cela avait été demandé, pas parce qu’elle serait justifiée.

Page 25 (15R) que sont ensuite données deux informations essentielles et qui ont depuis déjà circulé, concernant l’avantage du secteur privé qui ne sera de toute façon pas transposable au secteur public :

« En cas d'arrêt maladie, les salariés du secteur privé perçoivent des indemnités journalières versées par la sécurité sociale au terme d'un délai de carence de trois jours. Néanmoins, 2/3 d'entre eux sont protégés contre la perte de revenu induite par le délai de carence par le biais de la prévoyance d'entreprise. »

Cela a été vérifié dans un article du Monde : « 63,5 % des salariés travaillaient dans une entreprise indemnisant tout ou partie des trois premiers jours d’arrêt maladie. A l’inverse, selon cette étude, seuls 33,8 % des salariés travaillaient dans une entreprise n’indemnisant pas du tout les jours de carence. »

Alors que non seulement cela n’est donc pas du tout le cas dans l’EN, mais qu’en plus :

« Dans le cadre des accords relatifs à la protection sociale complémentaire, il a été convenu que les agents publics de l’État pourront adhérer à des garanties additionnelles proposées par l'organisme complémentaire sélectionné mais que la couverture du jour de carence applicable aux congés pour raisons de santé des agents fonctionnaires et contractuels sera exclue des garanties. »

Comme le confirme l'article 9 du décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024.

No comment …

Ce qui fait dire à l’IGF que :

« Le taux de remplacement effectif pour l’agent public en arrêt maladie serait dégradé par l’instauration de jours de carence supplémentaires et le régime deviendrait en moyenne plus défavorable que celui du secteur privé. »

Et, chose importante à comprendre : rien qu’avec les 3 jours de carence !

3) Instaurer le « taux de remplacement »

« La diminution du taux de remplacement (...) dans la limite de 90 jours par année glissante – est un autre levier envisageable, complémentaire au jour de carence, pour réduire la durée des absences et dégager des économies budgétaires. (...) À niveau d’absentéisme identique, une telle mesure permettrait de générer environ 300 M€ d’économies budgétaires par versant avec un taux de remplacement à 90 % »

Et il est bien évident que l’on parle en moyenne.

Et pour ce deuxième levier, il est bien précisé en note : « Il s’agit du taux réglementaire dans le secteur privé. Toutefois, 70 % des salariés du secteur privé bénéficient d’un maintien du salaire par l’employeur notamment en application d’un accord collectif de branche ou d’entreprise. »

Et dans ces conditions, évidemment :

« Ainsi, le maintien d’un jour de carence et l’application d’un taux de remplacement à 90 % dans la fonction publique conduirait à un régime d’indemnisation lors des arrêts maladie du même ordre que celui du secteur privé.»

4) La grosse approximation qui fausse complètement le point précédent

a) Les primes !

Un élément important n'a pas été du tout souligné par les auteurs du rapport : le fait qu'une bonne partie des fonctionnaires sont indemnisés à beaucoup moins de 90 % de leur rémunation en cas d'absences pour raison de santé ! Et cela vient de deux éléments :

- la règle générale qui s'applique aussi bien dans le secteur public que privé : les primes "liées à la présence du salarié" ne comptent pas dans l'assiette de calcul de l'indemnisation. Or aussi bien ce type de primes concentre une très faible proportion des salariés du privé, autant cette prime concerne une bonne partie des fonctonnaires, notamment dans la FPE, et avant tout les enseignants du second degré : ils ont en moyenne 2 HSA qui entrent dans ce cadre, mais aussi la prime de professeur principal, et les IMP. On arrive à une moyenne d'environ 10 % ...

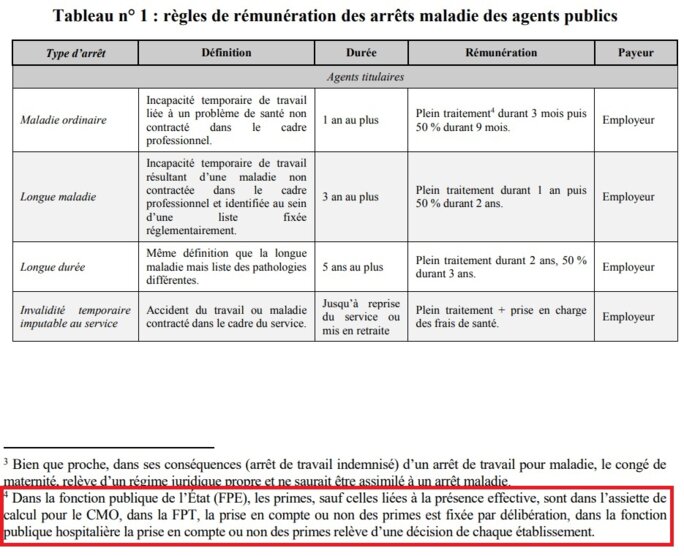

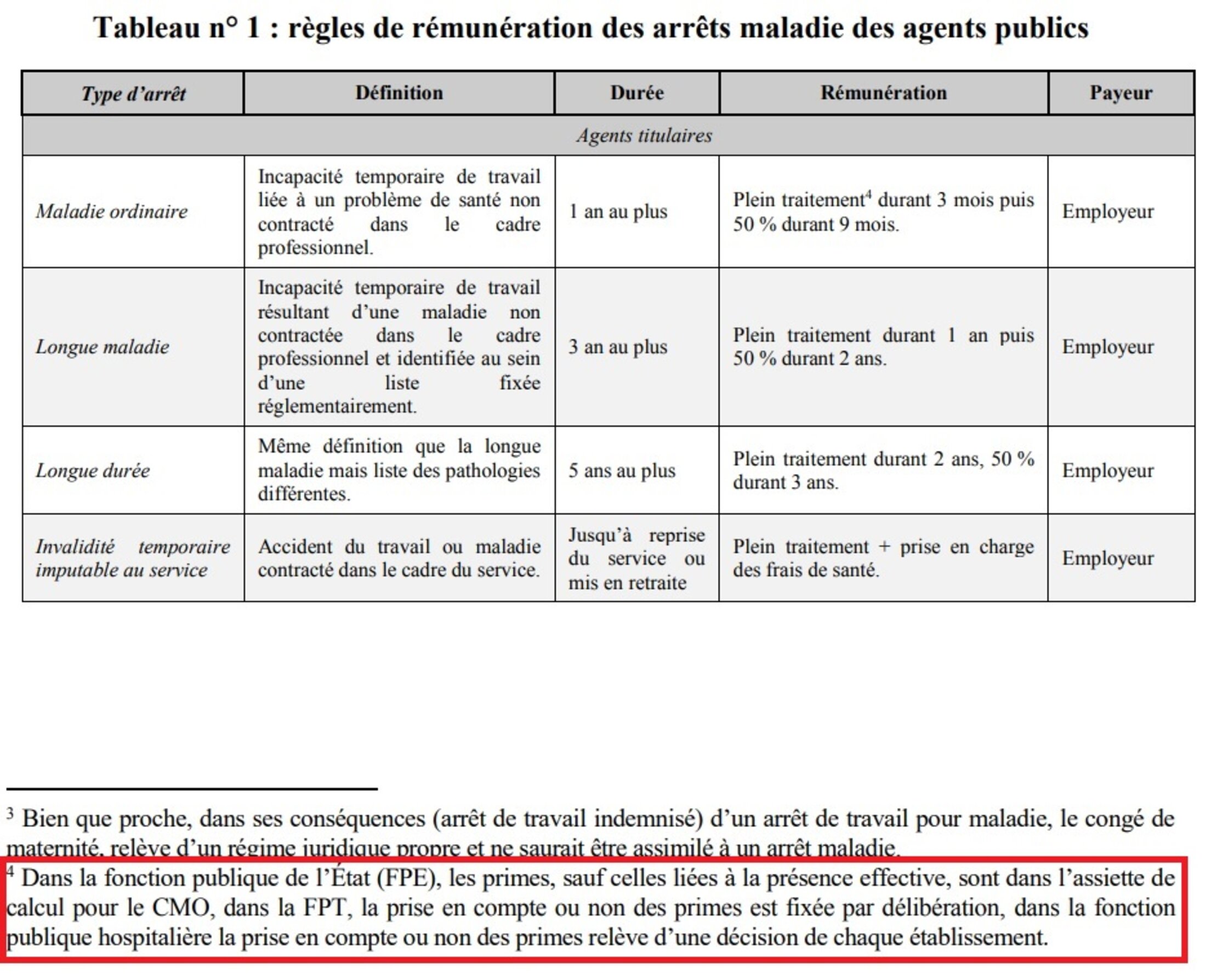

- Les fonctionnaires hors enseignants touchent une grosse part de primes, dont la RIFSEEP qui corrrespond souvent à plus - voire bien plus - de 20 % de la rémunération des agents (Les A+ étant au-delà des 40 % en général). En fait une prime qui augmente généralement avec les catégories. Or, même si ces primes ne rentrent pas dans forcément dans le cadre précédent, elles sont souvent non comptées dans l'assiette servant de calcul à l'indemnisation. Cela dépendant des versants de la FP, et même parfois des différents établissements. C'est ce que soulevait la Cour des Comptes (CC) sur "La rémunération des agents publics en arrêt maladie (2021)", page 17 :

Agrandissement : Illustration 8

Et en rentrant plus dans les détails pages 36 et 37 :

Agrandissement : Illustration 9

Remarques : - Les fort taux de primes chez les catégories A et B de fonctionnaires proviennent d'une évolution constante depuis les années 80 où le point d'indice avait subi une désindexation partielle par rapport à l'inflation, et où il avait été ensuite gélé sous N. Sarlozy. En fait cette augmentation constante s'est faite à l'exception d'une catégorie de personnels dont la paupérisation - encore en cours - qui en aura résulté aura justement permis à l'Etat de procéder aux revalorisations catégorielles des autres catégories de fonctionnaires A et B, et ce dans le cadre d'une doxa budgétaire consistant à maintenit plus ou moins la masse salariale des fonctionnaires constante (pour résumer) : les enseignants ! Leur déclassement salarial est ainsi le fruit d'une politique de paupérisation clairement appliquée par l'Etat depuis plus de 30 ans et planifiée budgétairement. Ainsi les differences de rémunérations nettes mensuelles entre les enseignants - officiellement encore de catégorie A - et les autres personnels de catégorie A équivalents approchent actuellement les 1000 €, quand les rémunérations étaient similaires il y a 30 ans. Une difference qui est donc sous forme de primes ...

En faisant remarquer aussi que, bien que ce qui vient d'être dit est factuel, documenté, les syndicats enseignants ne veulent pas pour autant le dénoncer. Il semble ainsi qu'une continuation du déclassement - sacrifice ! - salarial des enseignants soit considérée comme étant un compromis acceptable par les syndicats en général.

- Les rémunérations prises en comptes sont non seulement brutes, mais "super brutes" ("chargées").

b) Eclaircissement sur la non prise en compte des primes

- En fait dans le rapport, avant d'aborder les estimations chiffrées des absences dans la FP, les auteurs indiquent bien, page 189 (3 AIV), qu'ils se basent sur le rapport de la CC pour faire leurs estimations chiffrées :

Agrandissement : Illustration 10

Et les auteurs vont procéder de la même façon que la CC pour ces estimations, c'est-à-dire partir d'un nombre d'absences, qu'ils multiplieront par les rémunération brutes moyennes par secteurs.Et page 191 (5 AIV) :

Agrandissement : Illustration 11

Mais le fait que la méthode, qui repose donc sur l'utilisation d'une moyenne des rémunérations brutes, constitue une "limite" n'est pas explicitée, surtout dans les conséquences que cela a réellement sur l'estimation faite, et encore moins sur celles que cela a sur la comparaison secteurs public et privé concernant les deux leviers proposés.

Pourtant la CC avait été bien plus claire dans ses conclusions page 53 de leur rapport :

Agrandissement : Illustration 12

Ainsi elle souligne bien une surestimation des montants estimés du fait de l'utilisation des rémunérations brutes. Remarquons qu'elle utilise d'ailleurs une formulation qui relativise quand même beaucoup cette sur estimation, avec le "pas toujours" : pour rappel, l'intégralité des enseignants du secondaire percevant des HSA, et par exemple - donc la gande majorité - ne les voient pas comptées dans l'assiette d'indemnisation, en plus de ce qu'il se passe de façon indéfinie pour d'autres fonctionnaires touchant des primes correspondant à plus de 25 % de leur salaire ...

- Ensuite la CC n'avait pas procédé à une comparaison du régime d'indemnisation secteurs public/privé, mais simplement procédé à des estimations des montants de remboursement respectifs. Et pour cause : s'il y avait eu comparaison des deux systèmes, la CC aurait logiquement statué sur une impossibilité à comparer les deux systèmes sur ce point. En effet il aurait été impossible, sans prise en compte des montants - proportions - des primes non prises en compte dans les deux secteurs, de faire quelque comparaison a minima rigoureuse que ce soit.

C'est pourtant ce qu'a fait l'IGF/IGAS, et cela pose question, d'autant plus au vu de la conclusion faite qui minimise l'mpacte de l'instauraton du deuxième levier pour la FP ...

c) Conséquences

- L'affirmation précédente faite par l'IGF « le maintien d’un jour de carence et l’application d’un taux de remplacement à 90 % dans la fonction publique conduirait à un régime d’indemnisation lors des arrêts maladie du même ordre que celui du secteur privé.» est donc complètement faussée !

Pire : en toute logique et en conséquence des explications fournies sur la prise en compte aléatoire des primes des fonctionnaires dans l'assiette d'indemnisation, on doit considérer que le régime d'indemnisation des fonctionnaires est DEJA - et en moyenne évidemment défavorable comparé au secteur privé.

Ainsi faire passer l'indemnisation à 90 % amènerait à finalement a minima, et en première idée, à ce qu'avait aussi étudié les auteurs du rapport : un taux de remplacement de 80 % ... a minima !

Mais on veut donc imposer aux agents publics les deux « leviers », ce qui au final impliquerait un régime indemnitaire qui deviendrait tellement défavorable comparé à celui du privé, qu'il en deviendrait discrimnatoire, d'une injustice inadmissible !

4) Le joli tableau récapitulatif !

Un tableau page 7 (3 R) dont l’esthétique contraste avec le cynisme qu’il dégage, quand on a compris les conséquences inadmissibles qui l’accompagnent.

Agrandissement : Illustration 13

Ce qui choque, c’est la disproportion entre les montants à économiser avec le passage à trois jours de carence, et ceux avec le taux de remplacement à 90 % !

Remarques : - A ce propos, on peut d’autant plus douter de la réalité des montants, puisque dans un article de "Public Sénat" :

"Un chiffre qui paraît « énorme… » à la rapporteur Corinne Imbert. « Je vois mal comment faire un milliard là-dessus », relève-t-elle « J’ai plusieurs collègues, membre de la commission des Finances, qui ont également tiqué sur ce montant », abonde la socialiste Colombe Brossel. « La vérité c’est que, sans étude d’impact, le gouvernement fait ses calculs à la petite semaine ».

- Le fait que les auteurs n'ont donc manifestement pas pris en compte le non comptage d'une bonne partie des primes des fonctionnaires dans l'assiette d'indemnité rend toutes les estimations faites complètement faussées, jusqu'à preuve du contraire !

VII. ESTIMATIONS DES COUTS DES ABSENCES ET DES « ECONOMIES » REALISABLES

1) Les estimations des coûts

Elles sont faites dans le paragraphe 2.3 de la page 10 du rapport. Et page 11 :

« La mission obtient un coût des jours non travaillés des agents publics en raison des absences pour raison de santé et rémunérés par l’employeur de 15,1 Md€ en 2022, dont 4,9 Md€ dans la FPE (hors compte d’affectation spécial « Pensions »), 5,8 Md€ dans la FPT et 4,4 Md€ dans la FPH ».

Il faut bien comprendre que ce montant correspond donc bien au montant qu’auront coûté à l’Etat toutes les absences des agents, et non les économies à réaliser. Avec une remarque importante : cette estimation et faite à partir des données des « enquêtes emploi », dont les durées d’absences avaient artificiellement augmentées - e tdoublement ! - comme on l’a vu. Le montant donné est donc a fortiori en excès par rapport à ce qu’il aurait été avec les mêmes modes de calculs d’avant 2021. D’ailleurs, les auteurs ont fait aussi une estimation pour 2023, mais cette fois-ci à partir des données administratives qui étaient disponibles pour cette année avec un coût de 14,4 Md€ : des données plus fiables par rapport à la première sur estimation, mais qui restent sur estimées car se basant là encore sur les émunérations brutes.

2) Les estimations des économies à réaliser

Elles sont faites dans les paragraphes 2.5.1 et 2.5.2 pages 23 et 24 (13 et 14R). Et avec deux visions différentes.

a) Estimation du « potentiel d’efficience » par rapport à 2022 et 2019

Dans le premier de ces paragraphes, par « estimation du potentiel d’efficience », il est simplement question d’évaluer les économies qui auraient pu être faites 2022, par rapport à 2019 (« ante crise ») du fait de la moindre prise en charge des personnels absents, si on était revenu aux mêmes durée d’absences qu’en 2019. Et là on a nécessairement une conséquence importante de la réforme faite de prises en compte des données dans les « enquêtes emplois » de l’INSEE. Car il est dit :

« Un retour des absences à des niveaux d’avant crise, c’est-à-dire à 6,4 jours par agent dans la FPE, 11,2 dans la FPT et 10,4 dans la FPH, pourrait constituer un objectif quantitatif de réduction de l’absentéisme. »

Si on part du principe – a priori acquis d’après la DGAFP - qu'une partie de la hausse des absences après 2021 est due à la réforme des enquêtes emploi de l'INSEE, les estimations faites se retrouveront alors faussées a fortiori.

En l’occurrence si :

« le potentiel théorique d’efficience s’élèverait, pour l’année 2022, à 5,8 Md€ pour l’ensemble de la fonction publique », on a donc un montant supérieur au « potentiel théorique ajusté» (économies équivalant aux baisse d’absences) qui aurait pris en compte la réforme.

S’ensuit une estimation pour l’année 2023, en prenant en compte les diminutions des absences qui étaient déjà connues pour la FPE (2,4 Md€) et la FPH (0,5 Md€) , mais donc sans pouvoir le faire pour la FPH.

Remarque : une fois encore, le fait que les auteurs aient pris les rméunéraitons brutes rend toutes les estimations faites complètement faussées, jusqu'à preuve du contraire !

b) Estimation par rapport aux niveaux d’absences du secteur privé

Il s’agira alors ici de coût liés aux « écarts de taux (sic) d’absences ».

« Une autre approche des enjeux d’efficience liés à l’absentéisme dans la fonction publique peut consister à évaluer l’écart des niveaux d’absence des agents publics avec les salariés du secteur privé, en neutralisant autant que possible les effets des structures respectives d’emplois et d’agents. »

Donc prendre en compte les ajustements faits (paragraphe III) ). Et en rappelant alors que, concernant le FPT, un ajustement plus fin, qui avait été fait pour les autres versants, n’a pas pu être réalisé de par la taille trop petite de l’échantillon utilisé au regard de divers emplois qu’il aurait fallu prendre en compte.

Et je pense que vous avez deviné : alors que les auteurs avaient déclaré que "L’écart inexpliqué ne constitue donc pas stricto sensu une mesure de la marge de réduction de l’absentéisme dont disposerait (resic) les employeurs publics de chaque versant. », ils vont tout de même utiliser la FPT dans les estimations, avec donc la « partie inexpliquée » des absences qui interviendra directement dans le calcul des estimations !

Avec comme conclusion :

« Le coût de l’écart de taux d’absence pour raison de santé entre fonction publique et secteur privé, une fois contrôlé des effets structure, est de l’ordre de 16 k ETP soit un impact financier de journées rémunérées non travaillées de 0,7 Md€ et ne concerne quasi exclusivement que la FPT. »

Quelle surprise ! Le pire, c’est qu’en ne tenant pas compte – ce qui aurait donc été légitime – de la FPT, le solde aurait été positif (0,1 Md€) pour la FP par rapport au privé !

Bref, cette évaluation de 0,7 Md€ n’a aucune pertinence, d’autant plus, rappelons-le, qu’elle se base sur des données artificiellement augmentée de surcroît, sans que l’on sache d’ailleurs quel secteur il aurait ou non « favorisé » …

Remarque : et une fois de plus la même que dans les paragraphes précédents : Le fait que les auteurs aient pris les rméunéraitons brutes rend toutes les estimations faites complètement faussées, jusqu'à preuve du contraire !

c) Récapitulatif

Donc dans le premier cas les « potentiels d’efficiences » sont surévalués de par la rupture des données due à la réforme de 2021 des « enquêtes emploi » de l’INSEE. Et dans le deuxième cas on a des montants – 0,7 Md€ - qui ne sont pas pertinents car sans ajustement fin possible pour la FPT, alors que les montants auraientété en fait été négatifs si on n’avait pas compté la FPT.

A cela se rajoute la non prise en compte du non comptage d'une bonne partie des primes des fonctionnaires dans l'assiette d'indemnité, ce qui rend toutes les estimations faites complètement faussées, jusqu'à preuve du contraire !

Un peu léger, non ?

VIII. LES MANIPULATIONS PRINCIPALES DE G. KASBARIAN

Faisons maintenant la revue des « arguments » utilisés par le ministre lors de ses différentes interventions, grâce à la compréhension des différents éléments précédents :

Lors de l’interview du Figaro,le ministre a enchaîné les aguments manipulatoires, avec extrait ici :

La plupart des « arguments » de G. Kasbarian auront évidemment été présentés de façon quasi systématique aux autres médias.

1) Les « 15 Md€ » que les absences des fonctionnaires ont coûtés à l’Etat en 2022

Un chiffre donné tel quel. Il se base donc sur l’extrait du rapport que l’on a déjà commenté :

« Le coût des absences pour raison de santé, défini comme le montant des jours rémunérés non travaillés, est évalué par la mission à 15 Md€ en 2022. »

Kasbarian aurait pu aussi bien dire 5 Md€ ou 100 Md€, cela n’aurait fait guère de différence puisque comme cela a été dit, il s’agit d’une donnée qui n’est pas interprétable, car étant une valeur absolue !

D’autant plus que l’on parle donc du total des absences. Le plus pertinent serait évidemment, et a priori, d’aborder directement les économies potentielles supposées. L’idée ici était évidemment de faire croire qu’il s’agissait, de par son montant a priori extrêmement important, de quelque chose de complètement anormal.

De plus, et comme expliqué précédemment, ce montant est surestimé pour au moins une raison : les rémunérations prises en compte (superbrutes) incluent les primes, or une grande partie des fonctionnaires voient leurs primes non prises en comte dans l'assiette de calcul de l'indemnité.

2) « Aujourd’hui » les fonctionnaires sont absents en moyenne 14,5 jours par an contre 11,6 jours pour les salariés du privé.»

C’est certainement la plus grosse manipulation du ministre, car il y a plein d’éléments qui rendent cette assertion pour le moins manipulatoire :

- D’abord et de façon évidente quand on a connaissance un minimum du rapport, il s’agit donc des chiffres même pas de 2023 , mais de 2022 ! Donc comment G. Kasbarian peut-il utiliser le mot « aujourd’hui » ? Ceci est d’une malhonnêteté crasse, d’autant plus en sachant la suite, dont il avait évidemment conscience …

- Ces chiffres correspondent à un pic, et sont plus élevés car étant les conséquences de la période Covid, et qui n’était d’ailleurs pas terminée en 2022 ! Il y a ainsi un cynisme certain à vouloir utiliser des chiffres qui sont consécutifs à une période aussi tragique, pour pointer ce qui serait une anormalité ! Voir le paragraphe IV), qui décrit en détails pourquoi oser utiliser les chiffres qui sont la conséquence du Covid relève d'un cynisme intolérable.

- Comme on l’a vu les données de 2023 n’étaient pas connues, mais en partie, et, hormis pour la FPT les données de la FPE correspondaient à des baisses de 30 % des augmentations d’absence entre 2019 et 2022, et de 75 % pour la FPH ! Omettre cet élément essentiel rajoute dans la malhonnêteté ! En faisant aussi remarquer qu’il aurait alors fallu comparer le niveau de ces baisses avec celles du secteur privé.

- Comme on l’a vu aussi, la réforme des « enquêtes emploi » de l’INSEE appliquée en 2021 implique des valeurs artificiellement supérieures à ce qu’elles auraient dû être sans la réforme. Et la seule chose à faire était alors de ne pas comparer des chiffres de 2022 avec ceux de 2019. C’est pourtant ce que fait G. Kasbarian !

- Et le point le plus important, c’est la non prise en compte de ce qui ruine complètement la comparaison des durées d’absences entre la FP et le privé : les ajustements effectués (la « neutralisation des effets de structure »), comme on l’a vu, ont conclu à des durées d’absences « normalisées » entre la FPE + FPH par rapport au secteur privé, c’est-à-dire que les différences constatées – même pendant la période Covid – ne doivent pas être considérées comme anormales. Concernant les écarts entre FPT et le secteur privé, l’impossibilité de procéder à un ajustement fin, comme fait pour les deux autres versants, conduisent logiquement à une impossibilité d’interprétation des écarts. Ce qui n’empêche pas que le ministre a complètement éludé ces petits « détails ». Involontairement ?

Conclusion : on a ici un « argument » extrêmement trompeur, manipulatoire, qui est en fait vide de sens, ininterprétable. Et cela G. Kasbarian ne pouvait pas de pas le savoir, surtout quand chacun des 5 éléments (au moins) vus ...

3) « En 10 ans, le nombre de jours d’absences est passé de 43 millions à 77 millions, soit une hausse de 80 % »

Un « argument » qui a même été tweeté par le ministre.

Dans l'annexe IV du rapport figure le chiffre de 78 million sd ejours d'absences pour 2022, établi à partir des enquêtes INSEE.

On se base a priori sur la période de l’étude, donc entre 2013 et 2022. D’ailleurs en passant, on peut considérer que, comme pour le point précédent, le ministre sous-entendant « entre 2013 et « aujourd’hui » ». Bref …

Mais on part évidemment du principe qu’il y a eu multiplication du nombre d’agents de la FP pris en compte par les durées d’absences mentionnées.

On a le biais principal, évident :

- Les chiffres pris pour 2022 correspondent à un pic, conséquence du Covid et donc complétement normal, et comme on l’a vu avec une augmentation supérieure au secteur privé qui est elle aussi tout à fait justifiée ! Donner l’évolution avec des valeurs antérieures n’a donc aucun sens, en plus d’être très cynique ! En fait il aurait fallu éventuellement comparer avec l’évolution du secteur privé, mais il aurait fallu alors neutraliser les effets de structure, ce qui aurait, d’après les résultats obtenus sur cet ajustement, donné des évolutions comparables !

- En rapport avec le point précédent : prendre une période de 10 ans, et sans autre précision, laisse à penser qu’il s’agirait d’une augmentation constante dans le temps. Or l’augmentation des absences a été clairement due au Covid : entre 2013 et 2019 la moyenne pour la FP – mais aussi pour le privé – est restée aux alentours de 8,3 jours, pour ensuite s’envoler à partir de 2019 jusqu’en 2022 !

- Entre 2013 et 2022, l’effectif des agents de la FP a augmenté ! Si on prend l’effectif donné par défaut, il a augmenté d’environ 6 % entre 2013 et 2022 comme le montre le graphique ci-dessous issu d'un article de FIPECO. Or le nombre d'heures d'absences est obtenu en multipliant le nombre de fonctionnaires par le nombre d'heures moyen d'absences. On a donc ainsi nécessairement une amplification de l’augmentation résultant des calculs ! Quand on sait qu’il y a une augmentation des effectifs entre deux dates, on sait pertinemment que la comparaison des nombres d’heures obtenues sera supérieure à ce qu’elle aurait été pour un effectif constant !

Et on a aussi évidemment le même biais que précédemment :

- La réforme des « enquêtes emploi » de l’INSEE implique que les chiffres de 2022 sont supérieurs à ce qu’ils auraient été sans la réforme. La comparaison avec les données antérieures à 2021 comme ici induit une augmentation artificielle ...

Au final on a donc une double augmentation trompeuse, c'est très mesquin !

IX. CONCLUSION : L’ARGUMENTAIRE ET DES MANIPULATIONS DU MINISTRE

De par les nombreux éléments soulevés, une structuration s’impose :

Concernant la fiabilité de certains résultats du rapport :

Elément 1 : Le rapport commandé par G. Attal, et réalisé par l’IGF/IGAFP, est basé en fait sur des « enquêtes emploi» de l’INSEE, donc sur des échantillons de salariés, et non sur l’ensemble des données réelles sur le sujet considéré. Aussi sérieuses et fiables soient-elles – l’utilisation des données induisent deux soucis principaux sur la fiabilité et la finalisation de certains résultats de ce rapport.

D’abord, les « enquêtes emploi » de l’INSEE ont subi une réforme, appliquée en 2021, concernant par exemple la façon dont sont ou non comptabilisés certains types d’arrêts pour raison de santé. Dans la partie « Temps et organisation du temps de travail » de son « Rapport annuel sur l'état de la fonction publique » (Édition 2023), la DGAFP a bien fait mention des précautions à prendre quant à l’utilisation des données ante et post 2021, estimant d’ailleurs et surtout explicitement que cette réforme avait tendance à rendre les durées d’absences plus importantes qu’avant 2021. Même si dans le rapport cette réforme est mentionnée, il n’y a aucune allusion à un éventuel effet sur des comparaisons de données ante et post réforme, alors que les auteurs avaient évidemment connaissance du rapport de la DGAFP sur lequel ils se sont d’ailleurs parfois appuyés. A moins de considérer que les précautions prises par la DGAFP n’étaient pas justifiées ? Un éclaircissement s’imposerait … D’autant plus que le ministre G. Kasbarian a basé une partie de bonne partie de son argumentaire sur ce genre de comparaisons chronologiques …

Cela pose d’ailleurs aussi question sur les estimations d’économies en général, puisqu’elles sont pour certaines basées sur un retour à des chiffres d’absences de 2019.

Elément 2 : Ensuite la limite de la taille des échantillons utilisés – d’autant plus qu’ils ont été fortement réduits suite à l’épisode Covid – a eu une incidence directe sur un résultat important de l’étude : la neutralisation, à un niveau fin, des effets de structure de la FPT n’a pas pu être réalisé, alors que cela avait pu être fait pour la FPH. En rappelant qu’à l’issue de cela, la FPE et la FPH montraient, suite aux neutralisations faites, des taux d’absences similaires au secteur privé, et ce pour l’intégralité de la période 2013 à 2022, donc incluant la période Covid. Il s’ensuivait que les résultats – concernant la FPT – ne pouvaient pas être considérés comme exploitables. C’est pourtant ce qu’a fait le ministre (mais aussi l’IFRAP évidemment), en reprenant même les montants des économies potentielles supposées, que les auteurs du rapport ont quand même effectués avec ce résultat non affiné.

Elément 3 :

les auteurs du rapport ont utilisé la même méthode d'évaluation que la CC en 202 pour les estimations des coûts liés aux absences des fonctionnaires, en utilisant les rémunérations brutes ("chargées" qui plus est) qui incluent toutes les primes des fonctionnaires. Or les montants ont été alors nécessairements sur estimés de par le fait qu'une bonne partie des fonctionnaires ( dont quasiment tous les enseignants du second degré) voient leurs primes (HSA) principales non prises en compte dans l'assiette d'indemnisation, et qu'en plus ces primes constituent une forte part (dans les 25 % en moyenne) de leur rémunération.

Non seulement cela n'a pas été souligné dans le rapport, comme l'avait pourtant fait la CC, mais en plus cela recale complètement la comparaison faite sur un "aligement" sur le secteur privé du passage à l'indemnisation à 90 % : en effet au regard des éléments précédents (voir partie VI. 4) ) on peut considérer que les fonctionnaires en moyenne sont déjà remboursés sur une base de 90 %, au plus, et sans prise en charge supplémentaire comme près de 70 % des salariés du privé ! Appliquer cette mesure reviendrait alors à une indemnisation qu serait à la hauteur du taux qu'avait aussi analysé les auteurs : 80 %, et dans le meilleur des cas !

G. Kasbarian avance une série d’arguments basés, pour leur grande majorité, sur le rapport analysé ici.

La prise en compte des trois éléments précédents, entre autres, démontre que les arguments avancés par le ministre sont purement manipulatoires. De plus le rapport sur lequel il se base souffre de certaines approximations non mises en avant, ainsi que de certains oublis qui permettent au ministre de mieux et plus facilement détourner - pour certains de ses "arguments" - certains réultats du rapport.

G. Kasbarian ne pouvait pas ne pas connaitre la cause et la justification de ces chiffres, non plus être conscient de ce que l’épisode Covid aura au comme impact particulièrement spécifique et plus important dans la FPH et ceux d’une partie des personnels de la FPE en particulier : les enseignants. Oser ainsi éluder ce qui explique pleinement les conséquences du Covid sur ces absences dans la FP, pour pouvoir brandir un argument – faux mais bien dénigrant à l’égard du personnel concerné - relève ainsi du cynisme le plus total. Et cela est indigne d’un ministre.

Concernant les deux mesures prévues :

Il était bien mentionné dans le rapport que, toutes choses étant égales par ailleurs, imposer les trois jours de carence aux fonctionnaires amènerait à un régime indemnitaire des congés maladies défavorables par rapport au secteur privé. Et en indiquant pourquoi : une bonne partie (environ 64 %) des salariés du privés voient au moins leur premier jour de carence pris en charge par leur employeur selon les conventions collectives.

Concernant l'alignement aux 90 % de base indemnitaires, la conclusion faite est complètement erronée de par l'élément 3. Ainsi il est complètement faux de dire que « le maintien d’un jour de carence et l’application d’un taux de remplacement à 90 % dans la fonction publique conduirait à un régime d’indemnisation lors des arrêts maladie du même ordre que celui du secteur privé.»

Et il est ainsi étonnant que les auteurs du rapport aient fait une erreur que l'on qualifiera à leur avantage "de discernement" aussi importante...

Donc au contraire, cet aligement impliquerait un régime très défavorable en moyenne par rapport au secteur privé, et de loin !

Ainsi, en plus du caractère complètement injustifié et injuste - cynique - vouloir imposer les mesures considérées reviendrait à mettre les fonctionnaires dans un régime extrêmment désavantageux par rapport au secteur privé !

Conclusion générale :

Il semble ainsi que G. Kasbarian ne se fut fixé aucune limite – surtout dans la décence et le respect des fonctionnaires – pour continuer ce qui est en projet depuis déjà de nombreuses années : attaquer le statut de fonctionnaires, en le rendant de moins en moins « avantageux ». Si tant est que l’on peut considérer qu’il le soit encore. En faisant, évidemment, d’une pierre deux coups : permettre de faire des économies indues sur le dos des fonctionnaires.

On savait quelle était la stratégie basique, mais efficace concernant les services publics en général : les faire dysfonctionner, pour mieux ensuite « constater » leurs insuffisances, et pouvoir ensuite mieux justifier de les privatiser, avec des conséquences directes, mais peu visibles car de façon subreptice, sur la vie des citoyens des classes les moins favorisées. Une stratégie similaire est donc appliquée aussi pour le statut de fonctionnaire - en s’appuyant entre autres sur une augmentation de plus en plus importante de contractuels - en rappelant un exemple type : le déclassement salarial des enseignants. Un déclassement qui avait été programmé depuis surtout N. Sarkozy, et qui a été accéléré par E. Macron qui avait pu s’appuyer de la très forte inflation, et surtout de la manipulation des « 10 % pour tous les enseignants » qu’il avait personnellement menée depuis la campagne pour les présidentielles 2022. Et sans même parler de la dégradation constante des conditions de travail …

Bref, le ministre de la FP a utilisé - sciemment évidemment – un « argumentaire » manipulatoire dans le seul but de vouloir imposer des mesures dont l’injustice n’a d’égale que le cynisme déployé via les arguments avancés, en s’appuyant sur un rapport - dont la rigueur et parfois la « sincérité » aura posé question – surtout en omettant des éléments importants qui rendaient ces arguments trompeurs voire erronés.

L’ironie serait alors cynique : c’est parce que les agents de l’Etat travaille dans des conditions dégradées pour une majeure partie d’entre eux que cela explique une partie de leurs absences – cela, rappelons-le, ayant été pris en compte dans les ajustements faits dans le rapport - tout en étant moins bien payés en général que leur homologues du privé, mais on va arguer – en dépit de la réalité des choses - de ce qui serait une anormale augmentation suite à l’épisode Covid, pour les punir en leur rajoutant des contraintes budgétaires supplémentaires. Cela est d’autant plus vrai pour les enseignants …

Les enseignants subissaient déjà les manipulations et humiliations des ministres de l’EN ainsi que les conséquences délétères des réformes de rationalisation appliquées, ils doivent maintenant en plus subir le « mépris » - en fait les calculs froids qui excluent toute décence et tout respect – d’un ministre de la FP …

Rajoutons qu'il n'y a de surcroît aucune logique à vouloir imposer des mesures que l'on peut qualifier de coercitives concernant les absences, sans avoir au préalable s'petre assurer que les mesures de prévention et de bonnes tenues des conditions de travial - entre autres - soient a minima satisfaisantes. C'est mettre la charrue avant les boeufs, rajoutant un peu plus de cynsime encore si tant est qu'il était possible de pouvoir remplir un peu plus la coupe déjà pleine.

X. REMARQUES

- Si le gouvernement, de par une stratégie prévue par avance, faisait mine de fausse bonne volonté en proposant finalement de n'imposer qu'une seule des deux mesures, on comprend bien que cela ne saurait petr eplus acceptable : comment peut-on accepter de faire passer une seul des deux mesures dont on sait que l'une ou l'autre rend le régime des fonctionnaire splus défvorables que cleui du privé, alors qu'il n'y a finalement - et surtout - factuellement auccune justification à "punir" les fonctionnaires !?

- Même le simple passage à deux jours de carence désavantagerait les fonctionnaires, de par la non indemnisation de ces jours, contrairement à ce qui se pratique pour une bonne aprtie des salariés du privé. En rappelant que les fonctionnaires sont a priori au même niveau en moyenne de la base des 90 % de remboursement pour les jours d'arrêts au-delà des jours de carence.

- Concernant Thomas Cazenave et son revirement à la A. Portier (lui sur le salaire de enseignants) :

En décembre 2023, le Sénat avait proposé d’instaurer les 3 jours de carence :

« Sans surprise, le gouvernement a opposé un avis défavorable à l’amendement, qui devrait donc disparaître dans la suite de l’examen, probablement à la faveur d’un nouveau 49.3 à l’Assemblée nationale. Thomas Cazenave, le ministre des Comptes publics, a notamment fait valoir qu’il était « difficile » de comparer le public et le privé sur cette question de l’indemnisation des congés maladie. « Vous savez que dans le secteur privé, un certain nombre de salariés voient leurs jours de carence couverts par leur complémentaire. Donc, ceux qui ont un vrai jour de carence, ce sont bien les agents publics, pour lesquels ce jour institué en 2018 s’applique strictement. »

Extrait d’un article de Public Sénat :

« Manuel Bompard, le coordinateur de la France insoumise, a également dénoncé sur France Inter une « manière scandaleuse d’essayer de faire des économies en pointant du doigt les fonctionnaires ». Le député des Bouches-du-Rhône a notamment rappelé que dans le privé, trois quarts des employeurs compensent la période de carence grâce aux complémentaires santé.

Ironiquement, c’est l’argument qui avait été invoqué en 2023, lors de la discussion budgétaire, par Thomas Cazenave, l’ancien ministre des Comptes Publics, pour recaler la mesure : « Il est difficile de comparer les délais de carence du privé et du public. Dans le privé, un certain nombre de salariés voit leurs jours de carence couverts par leurs complémentaires. Ceux qui ont un vrai jour de carence, ce sont les fonctionnaires du public pour lesquels, ce jour-là s’applique strictement », avait-il pointé devant les sénateurs. »

T. Cazenave déclare maintenant :

« On part d'un constat de la CC, qui est un organisme on ne peut plus sérieux et indépendant, qui constate que le nombre de jours d'arrêt maladie augmenté de manière significative, et en particulier dans la fonction publique . », en se référant donc à un autre rapport, celui de la CC de 2021, qu’il connaissait déjà en 2023 …

- Un autre argument cynique est avancé, celui consistant à imposer ces contraintes supplémentaires pour … aider les fonctionnaires ! Comme ici avec Jean-René Cazeneuve :

« Mais c'est l'impact que ça a sur les autres salariés qui doit aussi être pris en compte. Quand vous vous apercevez le matin qu'il manque une personne, deux personnes, trois personnes dans le service, c'est une charge supplémentaire pour les autres fonctionnaires, on le voit bien. Par exemple, ça peut être le cas à l'hôpital. Il y a aussi un impact pour nos concitoyens, quand il manque des personnes pour les recevoir, pour les soigner, pour répondre à leurs questions, c'est une prise de conscience. Après il ne faut surtout pas stigmatiser les fonctionnaires, bien sûr, qui pour la majeure partie font un travail formidable. »

No comment.