1) L’étude de l’institut Thomas More

Voici la présentation faite dans les premières pages de l’étude proposée :

« Présent à Paris et Bruxelles, l’Institut Thomas More est un think tank d’opinion, européen et indépendant. Il diffuse auprès des décideurs politiques et économiques et des médias internationaux des notes, des rapports, des recommandations et des études réalisés par les meilleurs spécialistes et organise des conférences-débats et des séminaires sur ses thèmes d'études. L’Institut Thomas More est à la fois un laboratoire d’idées et de solutions innovantes et opératoires, un centre de recherches et d’expertise, un relais d’influence. »

Wikipédia le décrit comme un laboratoire d'idées libéral-conservateur et catholique, qui se décrit comme conservateur. Il a été fondé en 2004 par l'ancien ministre français de la Défense Charles Millon.

« Libéral », peut-être moins « ultra » que l’IFRAP ?

Voyons cependant si la rigueur de l’étude est à la hauteur de ce que l’on appelle un « institut », contrairement à l’IFRAP.

2) L’étude

En février 2012, cet institut produit une étude comparant les systèmes scolaires français et allemand. Cette étude est très courte avec 11 pages au total, dont la page de titre, celle de présentation de l’institut.

Surtout, après une introduction, l’étude se base sur 3 tableaux de données, présentés sur 4 pages, sur lesquels sa basera alors une analyse : un tableau regroupant les données du primaire et du secondaire, puis deux autres les présentant séparément pour chaque niveau.

Plus précisément les niveaux d’enseignement retenus sont les niveaux « CITE » 1 à 4, donc sans la maternelle : de l’élémentaire au « post-secondaire non tertiaire ». Ce qui correspond à un ensemble de niveaux que l’OCDE regroupe dans beaucoup de présentations, en les séparant donc du préélémentaire (maternelle) et du tertiaire (enseignement supérieur. Et justement, une partie des données (de 2008) est issue de l’OCDE, voire d’Eurostats. Ou bien de sources nationales si besoin : l’INSEE pour la France, DESTATIS pour l’Allemagne.

L’institut s’engage à la rigueur concernant les chiffres utilisés : « Pour être rigoureuse, une étude comparative ne doit présenter et confronter que des chiffres absolument comparables. » (page 4).

https://institut-thomas-more.org/wp-content/uploads/2019/09/notebenchmarckingitm-8.pdf

3) Remarques sur les valeurs utilisées

On peut d’abord s’étonner que l’institut n’utilise les dépenses « publiques », sans donc inclure les dépenses « privées ». Même si la différence est légère, cela se fait à l’avantage de l’Allemagne dans le sens où le montant des dépenses privées est environ le double de celle de la France. Nous en reparlerons plus loin.

On peut ensuite s’étonner que les valeurs concernant les dépenses d’éducation, qu’elles soient en pourcentages de PIB ou en valeurs absolues, soient un peu différentes de celles données dans le « Regard sur l’éducation 2012 » fournissant données de 2008. Y aurait-il eu utilisation des données Eurostats plutôt que de l’OCDE ? Pourtant les données sont censées être les mêmes. Ceci dit on ne tiendra pas compte de ces différences.

4) Explicitation de la méthode utilisée par l’institut

La compréhension de cette méthode est essentielle pour comprendre les grosses « erreurs » commises.

a) Calcul des masses salariales des enseignants

Il y a plusieurs façons possibles de calculer – ou d’obtenir - cette masse salariale. L’institut a choisi la suivante :

- Obtention des salaires moyens des enseignants des niveaux considérés : à partir a priori d’Eurostats ou de l’INSEE, l’OCDE ne fournissant dans son « Regard sur l’Education » de l’époque les salaires moyens, mais à différentes étapes de la carrière. De plus l’explorateur de l’OCDE ne permet pas de remonter aussi loin pour obtenir ces données. Ce salaire est considéré comme étant brut, même si cela n’est jamais précisé.

- Obtentions des effectifs d’élèves par niveau : les valeurs étaient disponibles via le site de l’OCDE – elles ne le sont plus maintenant - et ce sont donc celles-ci qui ont probablement été retenues.

- Multiplication de ce salaire moyen par les nombres d’enseignants (obtenus de la même façon) pour obtenir la masse salariale brute.

Par exemple pour le primaire, le salaire moyen retenu pour la France étant de 29 461 € avec 208 005 enseignants, la masse salariale correspondante est de : 29 461 *208 005 = 6,128 soit 6,13 Md€ environ.

b) Déduction des dépenses hors rémunérations des enseignants

Ensuite l’institut va « logiquement » retrancher les masses salariales des enseignants aux dépenses publiques pour en déduire le montant des dépenses hors rémunérations des enseignants …

Et c’est évidemment là que se situe une énorme erreur.

Remarque : Rappelons une première petite erreur : il aurait alors fallu compter aussi les dépenses privées, le nombre d’enseignants incluant public ET privé. Et cela aurait alors réduit les écarts entre l’Allemagne et la France.

3) La grosse – et double ! -« erreur » de l’institut dans son étude

- Première « erreur » grossière : l’institut semble ainsi ignorer que, s’agissant des dépenses d’éducations, ce sont les rémunérations superbrutes qui sont incluses dans les dépenses fournies, qu’elles soient de la DEPP ou de l’OCDE. Et non seulement « brutes », comme les utilise l’institut pour ces calculs.

La grande majorité des calculs et analyses faites effectués ensuite s’appuient sur cette hypothèse erronée, ce qui rend ainsi l’étude nulle et non avenue.

- Evidemment ces masses salariales superbrutes incluent donc toutes les cotisations sociales, dont les pensions. Et donc les surcotisations de pension pour la France. Et cela change tout, car l’Allemagne (voir partir OCDE) déclare des cotisations de pensions à hauteur environ de 15 % « seulement » du superbrut - mais en faisant ainsi partie des plus taux les plus élevés de l’OCDE – du salaire brut, alors que celles de la France atteignent les 30 % avec ces surcotisations, En faisant aussi remarquer que l’explorateur de l’OCDE ne permet d’obtenir que des valeurs remontants à 2012, et que depuis les cotisations autres que de retraite pour l’Allemagne ne sont pas disponibles : il est donc probable que l’Allemagne ne déclare pas de cotisations contributrices autres que celles des pensions, ce qui serait d’ailleurs cohérent avec les fait que les allemands cotisent à une assurance sociale privée.

4) Des « Erreurs pourtant » évitables !

Complètement évitables, même, car comme on peut le constater, à cette époque des « Regards sur l’éducation », un indicateur était déjà utilisé : « À quelles catégories de services et de ressources les dépenses d’éducation sont-elles affectées ? ». Avec les tableaux de données correspondants, dont deux donnant les parts des masses salariales – enseignante et non enseignante - dans les dépenses totales d’éducation !

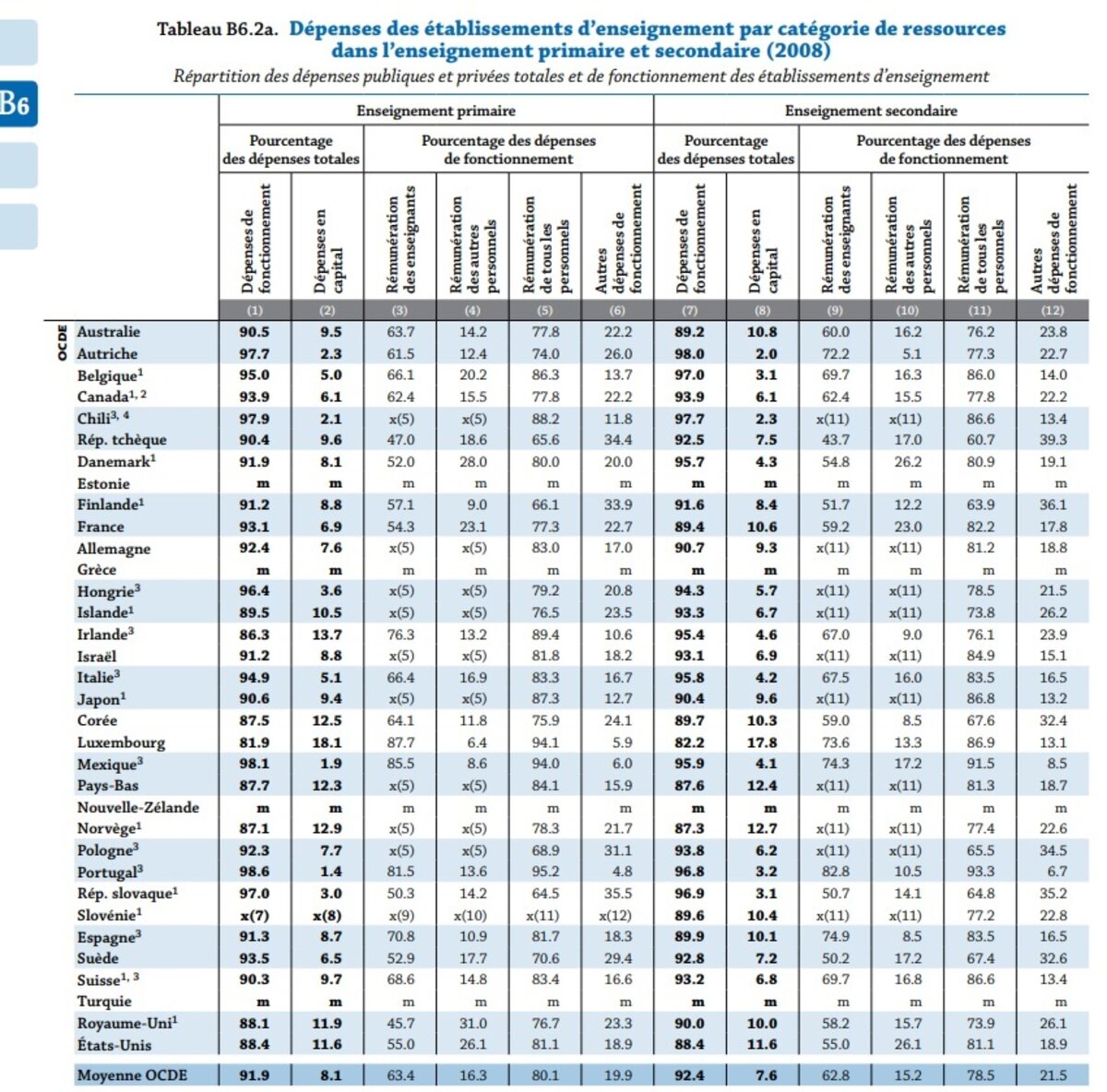

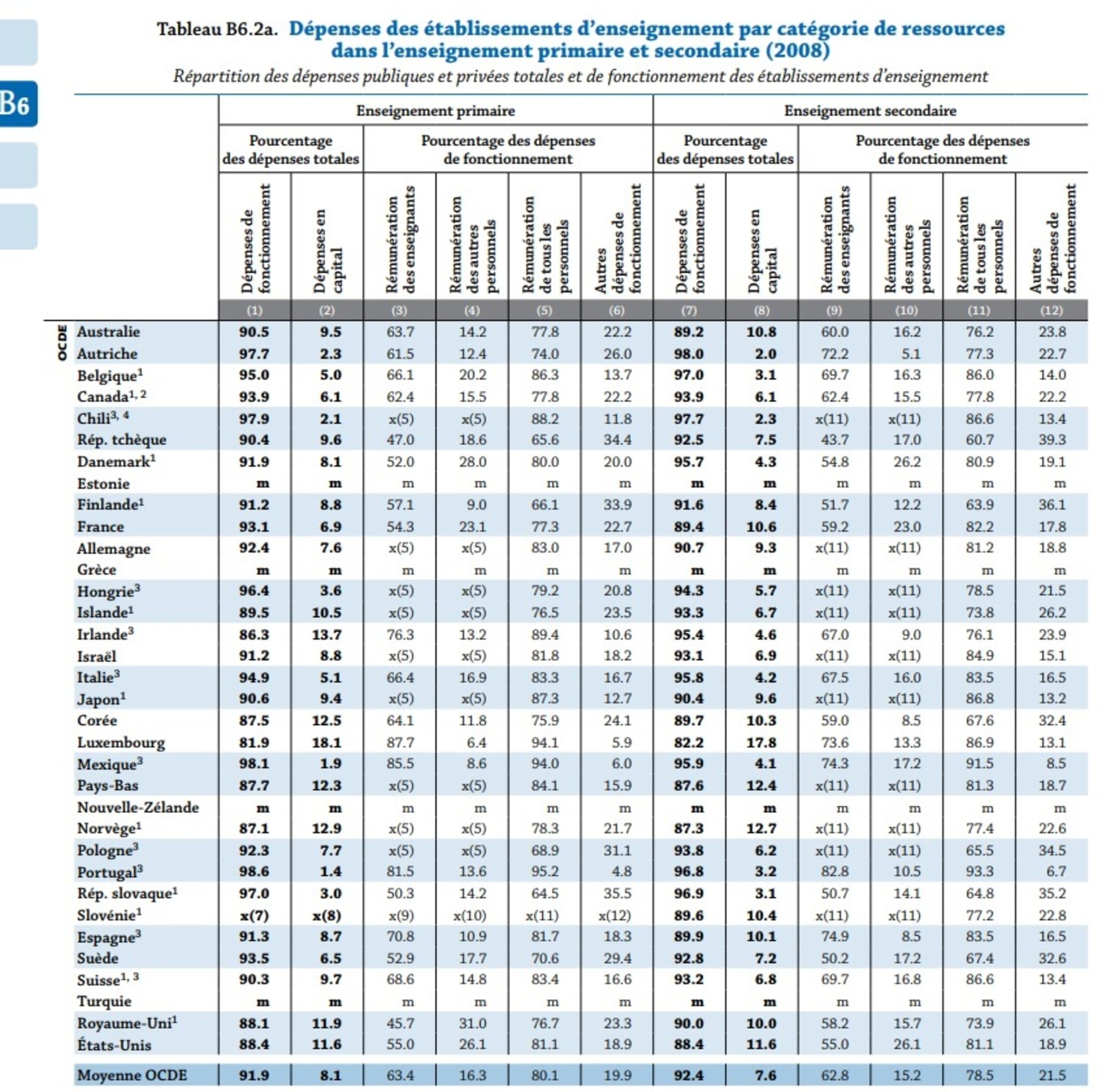

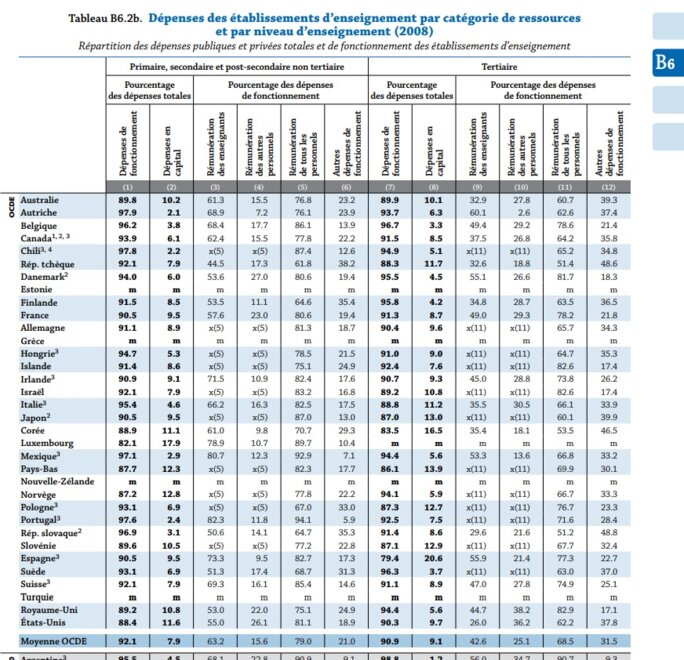

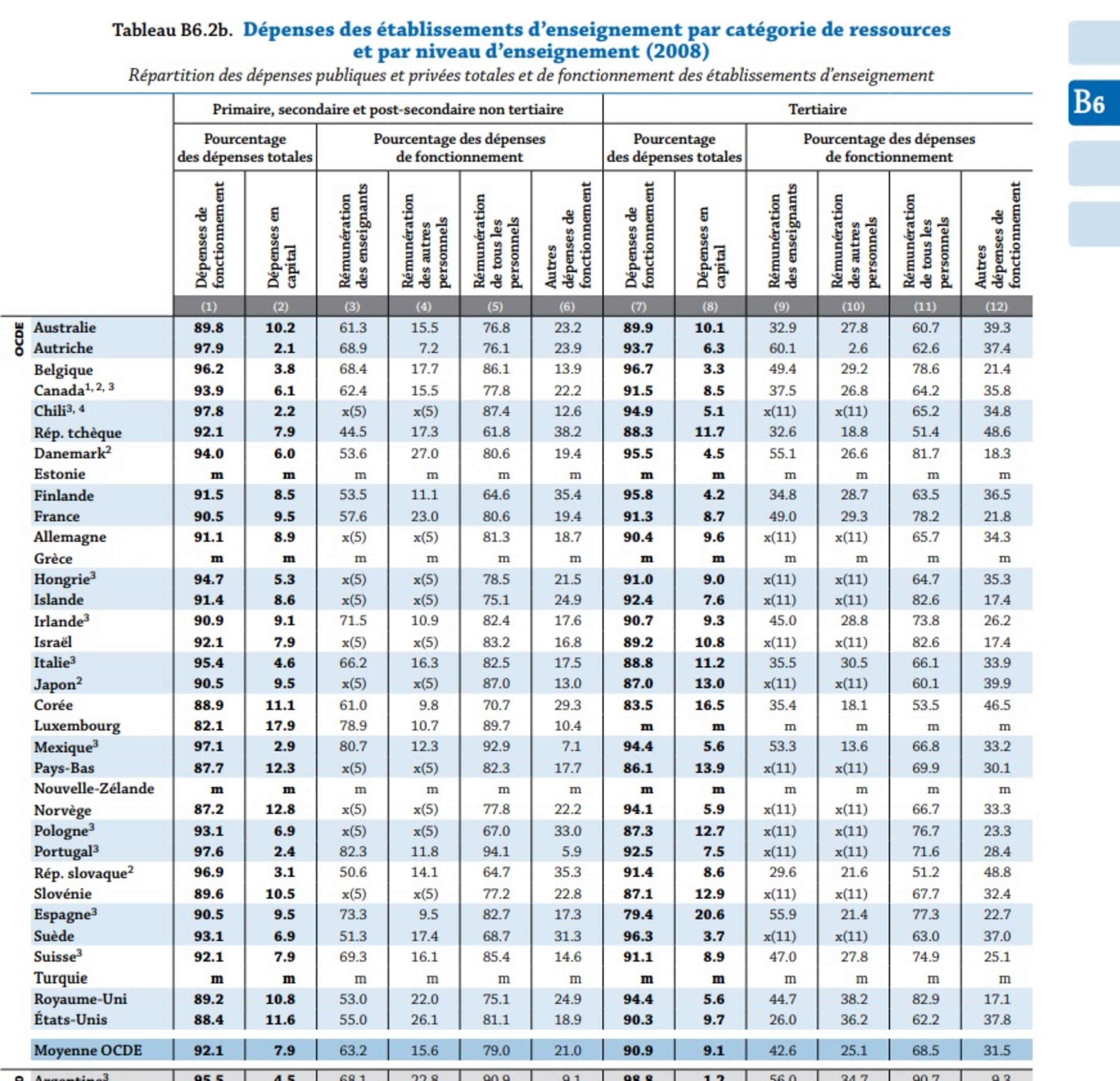

Ces tableaux sont donnés pages 298 et 299, avec deux pourcentage à appliquer permettant d’obtenir les masses en euros. Images 1 et 2 :

Agrandissement : Illustration 1

Agrandissement : Illustration 2

Remarque : après vérification, cet indicateur « B6 » n’est présent que jusqu’à l’édition suivante de « Regard sur l’éducation », donc 2012, mais pas en 2013, par exemple. Il sera pur d'autres années, dont les récentes. Mais l’explorateur de données de l’OCDE permet d’obtenir le fichier donnant les rémunérations des personnels, mais d’abord les données ne commencent qu’à partir de l’année 2012. Ainsi comme on l’a vu dans la « partie OCDE », les montants afférents aux pensions ne sont pas donnés par la France, mais seulement les rémunérations superbrutes. Et pour l’Allemagne, ce sont les rémunérations superbrutes pour tout le personnel qui est disponible, avec montants afférents aux pensions + salaires, mais pas les autres cotisations sociales, sans que l’on puisse donc savoir si elles sont ou pas comptées. Et sans les montants superbruts distincts entre enseignant et autres personnels.

5) Calculs permettant d’obtenir les valeurs à utiliser

Remarque : on ne partira que des dépenses publiques, comme fait dans l’étude, et en ayant conscience du creusement de l’écart entre la France et l’Allemagne, déjà mentionné.

a) Masses salariales superbrutes des enseignants pour la France

On trouve une masse : 54,3%*93,1%*22,3 = 11,22 Md€ pour le primaire.

Ensuite 26,06 Md€ pour le secondaire, et 37,28 Md€ pour l’ensemble. Ce qui permet de vérifier que dans la partie « secondaire » était bien compté le post-secondaire.

Ainsi, alors que l’institut prenait en compte pour la France une masse salariale brute de 21,98 Md€ pour la dépense (publique) d’éducation, c’est en réalité une masse de 37,28 Md€ qui y est incluse ! Ce qui met la France au niveau de la masse salariale brute de l’Allemagne (35,82 Md€).

Avec une part de cotisations (37,28 – 26,06)/26,06 = 43 % de la masse brute, ou de 30 % de la masse superbrute, on comprend bien que le CAS pensions ( taux de 55,71 % « seulement » pour 2008) était compté, en plus des autres cotisations. Et en ayant conscient que dans cette masse est aussi incluse celle des enseignants non fonctionnaires.

Malheureusement les pourcentages ne sont pas donnés pour l’Allemagne, qui auraient permis de calculer la masse superbrute des enseignants.

b) Masses salariales superbrutes pour tous les personnels

On trouve 52,20 Md€ pour la France, et 52,03 Md€ pour l’Allemagne, des valeurs qui sont donc extrêmement proches !

Cela reflète trois choses :

- les surcotisations de la France – que l’on peut estimer à 6 Md€ pour ces niveaux en 2008 – auront gonflé la masse superbrute de la France.

- Les cotisations sociales hors pensions de l’Allemagne – non vérifiables – sont potentiellement bien moindres que celle de la France.

- La France emploie plus de personnels non enseignants que l’Allemagne.

6) Conséquences sur les résultats et analyses

Reprenons les sept interprétations faites

1. « Si la France ramenait sa dépense publique par élève au niveau allemand, cela représenterait une économie de 11,1 milliards d’euros par an ».

Montant obtenu en calculant le coût pour la France en multipliant son nombre d’élèves par le coût allemand, puis en retranchant le résultat à la dépense publique totale. Comme il faut donc retrancher ces 6 Md€ estimés de surcotisations, le montant devient 5,1 Md€ environ.

Cela reste important, mais on sait bien que le maillage territorial différent entre la France et l’Allemagne – qui se résorbe façon autoritaire – implique évidemment des surcoûts.

Remarque : après retranchement des 9 Md€, le nouveau calcul donne alors un coût par élève de 65,52 Md€ / 10095800 soit 6490 € environ par élèves pour la France.

2. « Avec des salaires inférieurs de 34,3% à l'Allemagne en moyenne, ce n'est pas la rémunération des enseignants français qui coûte cher »

Effectivement. Et surtout il y a deux façon de présenter, en pourcentages, les différences entre deux nombres : de l’un vers l’autre, ou l’inverse.

Ainsi on aurait pu plutôt calculer : (47214- 31021) / 31021 pour en déduire que les salaires allemands étaient de 52 % supérieurs à ceux des français …

Remarque : les différences de temps de travail données ont été largement surévaluées, cela a fait l’objet de nombreux debunkings depuis. Rien ne justifie une aussi grande différence de salaires, sinon une politique de l’Etat français consistant à utiliser son système éducatif comme variable d’ajustement économique, en plus d’une facilitation à s’en désengager de plus en plus au profit du secteur privé.

3. « Mais avec le même nombre d'enseignants par élèves, la France économiserait 1,75 milliards d'euro par an ».

C’est quand même très osé de vouloir estimer l’ « économie » supposée réalisable si on appliquait le même ratio Nb élèves/enseignants à la France ! D’autant plus que cette différence est aussi liée à la différence de maillage territorial entre les deux pays. Depuis, les ratios se sont inversés, la France étant devenue le pays dont le ratio est le plus élevé, avec des classes parmi les plus surchargées de l’OCDE.

De plus, l’institut fait une remarque qui entre en contradiction – en bonne partie au moins – avec ce qu’elle vient de proposer :

« Focus Primaire L'un des signes du sous-investissement français dans le primaire est marqué par le chiffre suivant : il manque près de 22 000 postes d'enseignants dans le primaire pour atteindre le même nombre d'élèves par enseignant qu'en Allemagne (18 contre 19,9). »

4. « L'essentiel des dépenses est ailleurs : les coûts de structure et d'administration représentent 19,9 milliards d'euros de plus par an qu'en Allemagne ».

C’est ici la plus grande conséquence de l’ « erreur » principale.

L’institut précise :

« En effet, seuls 30,7% des dépenses publiques françaises d'éducation sont consacrées aux salaires des enseignants, contre 51% en Allemagne ».

Or la France consacre en réalité 52,1 % de ses dépenses publiques pour les rémunérations des enseignants ! Ou plutôt, c’est le pourcentage obtenu à partir de ce que la France déclare, donc avec les surcotisations.

Si on estime qu’il faille ajouter environ 30 % à la masse salariale brute des enseignants allemands, on arrive à une masse de 44,77 Md€, contre donc 37,38 Md€ pour les enseignants.

Refaire ensuite les calculs de l’institut amène à un surcoût de 15 Md€ environ. La prise en compte du privé (9,7 Md€ pour l’Allemagne et 4,6 pour la France au total) abaisse ce différentiel d’environ 2 Md€, soit 13 Md€.

Ensuite ce montant est corrélé au 11,1 Md€ » du 1. : Dans les deux cas le maillage territoriale plus important en France induit des coûts de fonctionnements plus importants.

Il faut ensuite relativiser ce montant pour d’autres raisons :

- En Allemagne il n’y a pas de vie scolaire, les enseignants en ayant la charge. On est dans un schéma de fonctionnement complètement différent qui rend les deux pays difficilement comparables. Qu’en est-il de la différence de profil, de mentalité de la société allemande en général, et des élèves en particulier, voire de la philosophie d’enseignement qui rend nécessaire les vies scolaires en France ?

- On peut considérer que cette vie scolaire gérée par les enseignants allemands correspond en partie au moins à un transfert de budget : une charge supplémentaire implique une rémunération supplémentaire, enfin dans l’absolu puisqu’en France les enseignants ont une charge de travail en augmentation constante, sans contrepartie financière.

5. « Trop d'établissements, trop peu d'élèves par établissement : une économie potentielle de 13,6 milliards par an ».

Là encore corrélation directe avec les paragraphes 1 et 4, avec simplement vue sous un autre angle, et avec évidemment un excès dû aux mêmes surcotisations, ainsi qu’à la non prise en compte du privé.

6. « Une dépense administrative presque trois fois supérieure qu'en Allemagne : 2,74 milliards d'euros d'économies par an à réaliser ».

Idem, évidemment.

7. « Une dépense publique 3 fois moins décentralisée qu'en Allemagne ».

L’obsession de la décentralisation qui revient évidemment. Avec ce qui semble être un amalgame avec les surcouts liés à la différence de maillage territorial, et sans se poser la question de l’impact sur l’efficience en termes de résultats sur le niveau des élèves.

7) Conclusion

A cette époque il y avait effectivement une dépense plus importante par élève en France comparée à l’Allemagne, même sans tenir compte des surcotisations et due principalement à un maillage territorial plus resserré en France, occasionnant nécessairement des frais de fonctionnement supplémentaires. Mais cette étude en gonfle les montants correspondants de par une erreur grossière qui la disqualifie totalement.

De plus, même si on pouvait estimer en première qu’une douzaine de milliards purent être économisés en s’alignant sur le modèle allemand, non seulement relevait de l’impossible car dépendant d’un maillage qui ne peut se transformer du jour au lendemain, mais en plus passait à côté de corrélations entre les faibles salaires des enseignants, et les missions qu’ils réalisent en comparaisons avec leurs collègues allemands. Sans oublier que l’absence de vie scolaire en Allemagne n’est pas juste la conséquence d’une prise en charge financière reflétait dans le salaire des enseignants, mais illustre une mentalité et une responsabilité des élèves allemands dont la volonté d’alignement en France devrait déboucher dans un premier temps à une série d’expérimentations dont l’issue se révèlerait très certainement compliquée …

Ne s’appuyer que de chiffres pour aboutir à des conclusions en première idée logiques et faciles ne peut que mener à des erreurs, comme c’est le cas ici, en plus du reste. On n’a d’ailleurs dans cette étude à aucun moment d’allusion à la réalité des conditions d’enseignement en France, juste des chiffres, et encore des chiffres, et qu’une grosse erreur en réduisait l’exploitation à néant.

Depuis et comme on le verra dans la partie sur le Sénat, l’Allemagne a continué à investir dans son système éducatif, en ne « profitant » pas réellement des baisses démographiques pour faire des économies – malgré des fermetures d’établissement – mais pour en profiter pour baisser les effectifs moyens par classe. C’est tout le contraire de ce qu’il s’est passé en France – hormis les fermetures constantes d’écoles – avec un pays qui a continué de faire ce qu’il avait entrepris depuis les années 80, mais en l’intensifiant surtout depuis le gel du point d’indice : faire du système éducatif sa variable d’ajustement économique, avec en conséquences accélération d’une paupérisation des enseignants qui s’est mue en déclassement salarial, dégradation constante des conditions de travail, inclusions exponentielles mais sans les moyens nécessaires … une rationalisation mettant à terre ce service public pourtant essentiel, et dont la visée est idéologique et politique : décentraliser, libéraliser le système éducatif public, en favorisant de plus en plus l’Ecole privée pour mieux désengager l’Etat.

Ainsi depuis quelques années, les dépenses d’éducation unitaires (par élèves) en France sont pour tous les niveaux inférieures à celles de l’Allemagne, qui a pourtant maintenant des effectifs moindres, des temps de travail statutaires moindres des enseignants et des temps d’instruction moindres des élèves …

Lien de la publi d'intro comportant les liens vers les autres développements :