Suite à l’interview de G. Kasbarian ce 18 novembre (sur RMC), je vais expliquer un point en particulier de sa manipulation, qui la rend plus insupportable encore, et qui devrait indigner tous les fonctionnaires en général et plus encore les enseignants. Il s’agit en fait d’un élément qui n’a jamais à ma connaissance été soulevé par quelque média que ce soit, en comptant même « Le Média » qui aura été probablement le plus exhaustif sur le sujet. J’essaie de faire court et remettrai d’autres points en remarques.

En fait j’avais d’abord fait une première publi, à partir de l’extrait sur lequel j’étais tombé et – médisant que je suis – j’y dénonçais que le ministre n’avais pas pris en compte les derniers « chiffres » (j’expliquerai les guillemets plus loin) de 2023. Mais c’est en fait plus avant dans l’interview (10e min) qu’il avait bien pris en compte ses derniers « chiffres » ! Et c’est parce que le compte de Kasbarian avait produit un tweet sur ce passage que je l’avais découvert.

1) Ce qu’il a dit

«Le constat part d’une augmentation du nombre de jours d’absences dans la fonction publique ces dernières années, structurellement (sic). En 2019 dans la FP on était à 8,9 jours en moyenne d’absences par agent. Aujourd’hui on est à 12 jours, en 2023, moyenne (sic) d’absences par agent. Donc on a eu 3 jours en moyenne de plus par agent d’absences entre 2019 et 2023, donc c’est hors effets Covid, puisque je prends les derniers chiffres de 2023. Et dans le privé il y a eu une augmentation mais qui est plus faible, on est passé de 8,4 à 10,3. Ça veut dire qu’entre le privé et le public on a aujourd’hui 1,7 jour en moyenne d’écart entre le privé et le public, et si je somme le nombre de jours d’absences on est à 45 millions de jours d’absences dans la FP en 2019 et aujourd’hui on est à 62 millions de jours d’absences dans la FP. »

Donc Il y a eu un petit mieux, d’ailleurs, une amélioration par rapport à l’année dernière, mais structurellement quand on compare à la période d’avant Covid on a une augmentation qui s’avère importante. »

Un animateur, certainement ami des fonctionnaires le coupe alors : « Ce qui veut dire que l’absence dans la FP ça nous coûte à chaque français un jour par an. »

Puis : « Ca veut dire qu’en tout cas il faut lancer un plan de réduction de l’absence pour maladies dans la FP, que j’ai lancé »

Plus loin : « Pourquoi il y a plus d’absences dans la public que dans le privé ? »

« Alors ça n’est pas l’effet Covid puisque comme je vous le disais quand je compare les derniers chiffres 2023 versus 2019 il y a une augmentation significative » (voir suite en remarque). »

Je précise ici que le « sic » après « structurellement » indique l’utilisation de ce mot par le ministre est complètement fallacieuse, car pouvant être compris dans le sens « par les effets de structures », voir plus loin.

2) Ce qu’il a écrit

Pour être sûr de montrer qu’il s’appuie sur les « chiffres » de 2023, il a bien été écrit dans son tweet :

Nombre de jours d’arrêt maladie, en moyenne et par personne :

En 2019 : Fonction Publique: 8,9 j Privé: 8,4 j

En 2023 Fonction Publique: 12 j Privé: 10,3 j

Il y a une amélioration entre 2022 et 2023 (tant mieux), mais entre 2019 et 2023:

- l’écart entre le public et le privé est passé de 0,5 à 1,7 j

- nous sommes passés de 45 à 62 millions de jours d’absence dans le public Nous devons agir, c'est tout le sens du plan du Gouvernement.

3) Sa stratégie

Kasbarian devait donc prendre en compte les derniers « chiffres » parus, puisqu’ils étaient tous en baisse (voir publi). Plutôt que de souligner le fait que les « chiffres » d’absences aient le plus baissé pour la FP en général par rapport au privé … et « mieux » encore, que les chiffres des absences aient le plus baissé dans chaque versant de la FP que dans le privé, le ministre va bien sûr se focaliser sur ce qui peut paraître anormal au premier abord : l’évolution de l’écart d’absences entre la FP et le privé entre 2019 et 2023, passant donc de 0,5 à 1,7 jour.

Il faut ici d’abord faire remarquer un premier moint : le fait que les durées moyennes d’absence entre FP et privé étaient à peu les mêmes avant Covid (et au moins les 5 années précédents), doit être considéré comme fortuit, comme on le verra.

4) Le « petit » détail omis en pratique …

Si j’ai mis les guillemets pour « chiffres », c’est que l’utilisation de ce terme est en fait fallacieuse si on ne précise pas davantage de quoi l’on parle, et c’est évidemment ce que le ministre aura toujours évité de faire, et ce dont les journalistes n’ont manifestement – et évidemment – pas connaissance. Pas officiellement en tout cas.

Il s’agit de la nature de ces « chiffres » : on pourrait penser qu’il s’agisse des chiffres réels d’absences, mais pas du tout : il s’agit en fait des données - termes plus adaptés je pense – des « enquêtes emploi » de l’INSEE, bien connues des statisticiens français, évidemment mais pas de beaucoup d’autres personnes. On parle ainsi d’un échantillon – d’effectif d’environ 60 000 profils (appelés « logements) pour 2023 – pour un effectif d’environ 5,5 millions d’agents publics (voir remarques).

Alors me direz-vous qu’est-ce que cela change ? Eh bien il ne s’agit pas ici de mettre en doute la représentativité de l’échantillon, avec des intervalles de confiance qui sont bien mentionnés par ailleurs dans le rapport de l’IGF/IGAS, mais sans par contre être calculés pour les absences …

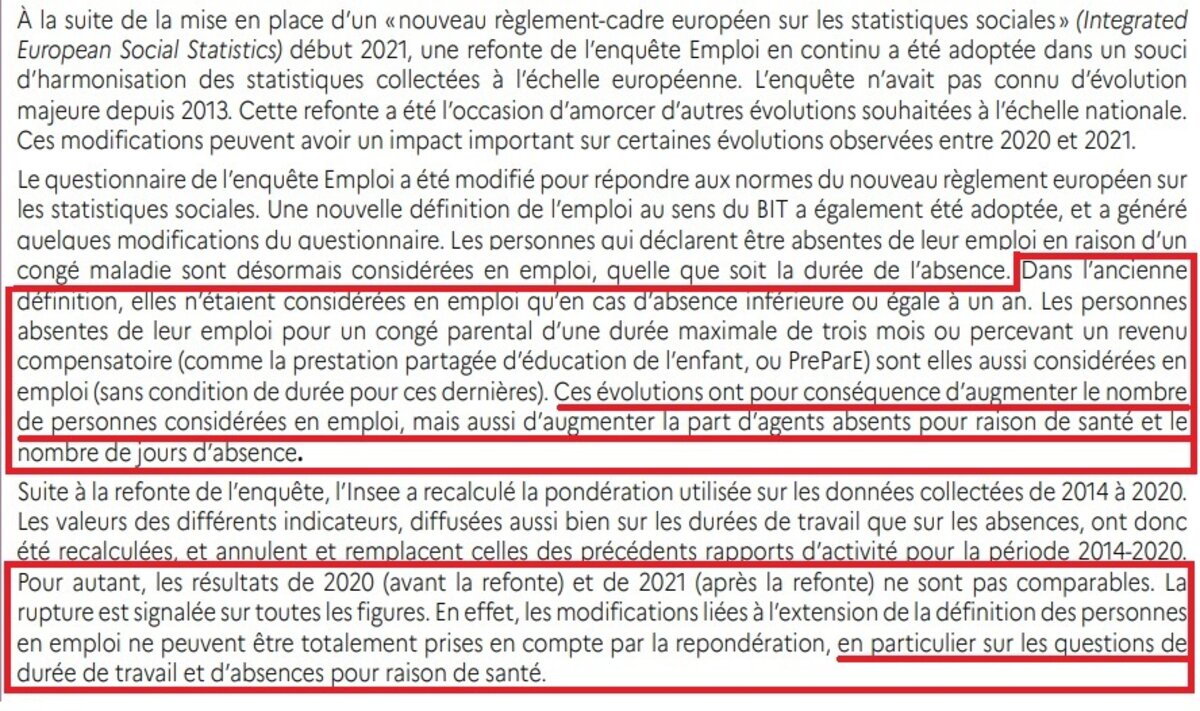

Il y a en fait une conséquence importante qui découle de la nature de ces chiffres – qui est vue dans le 9) remarque - mais surtout en ce qui nous concerne un élément essentiel qui se rajoute : il y a eu en 2021 un changement de comptabilisation de certaines données – dont les absences évidemment – pour se mettre en conformité avec le nouveau règlement européen qui encadre ces enquêtes. Alors quels sont ces changements et quels effets ?

Dans le rapport de l’IGF/IGAS sur lequel, rappelons-le, G. Kasbarian s’appuie (mais seulement quand ça l’arrange), on a bien mention de ce changement : « La réforme plus récente, intervenue en 2021, propose une rénovation…. » en faisant même allusion à un problème d’interprétation des données chronologiquement : « … Ces deux réformes posent la question de la mise en cohérence des indicateurs proposés dans l’enquête sur le temps long et peuvent ainsi être la source de ruptures de série. »

Mais sans, concrètement, prise en compte des effets possibles de cette réforme dans la suite de leur exposé. D’ailleurs, les auteurs donnent un exemple de changement qui va vers un abaissement de la durée moyenne des absences : « Ainsi les gardes d’enfant malade ne sont plus prises en compte comme absences pour maladie ou accident du travail à partir de 2021. »

Tout va bien alors ?

5) …qui change beaucoup de choses

Sauf que …

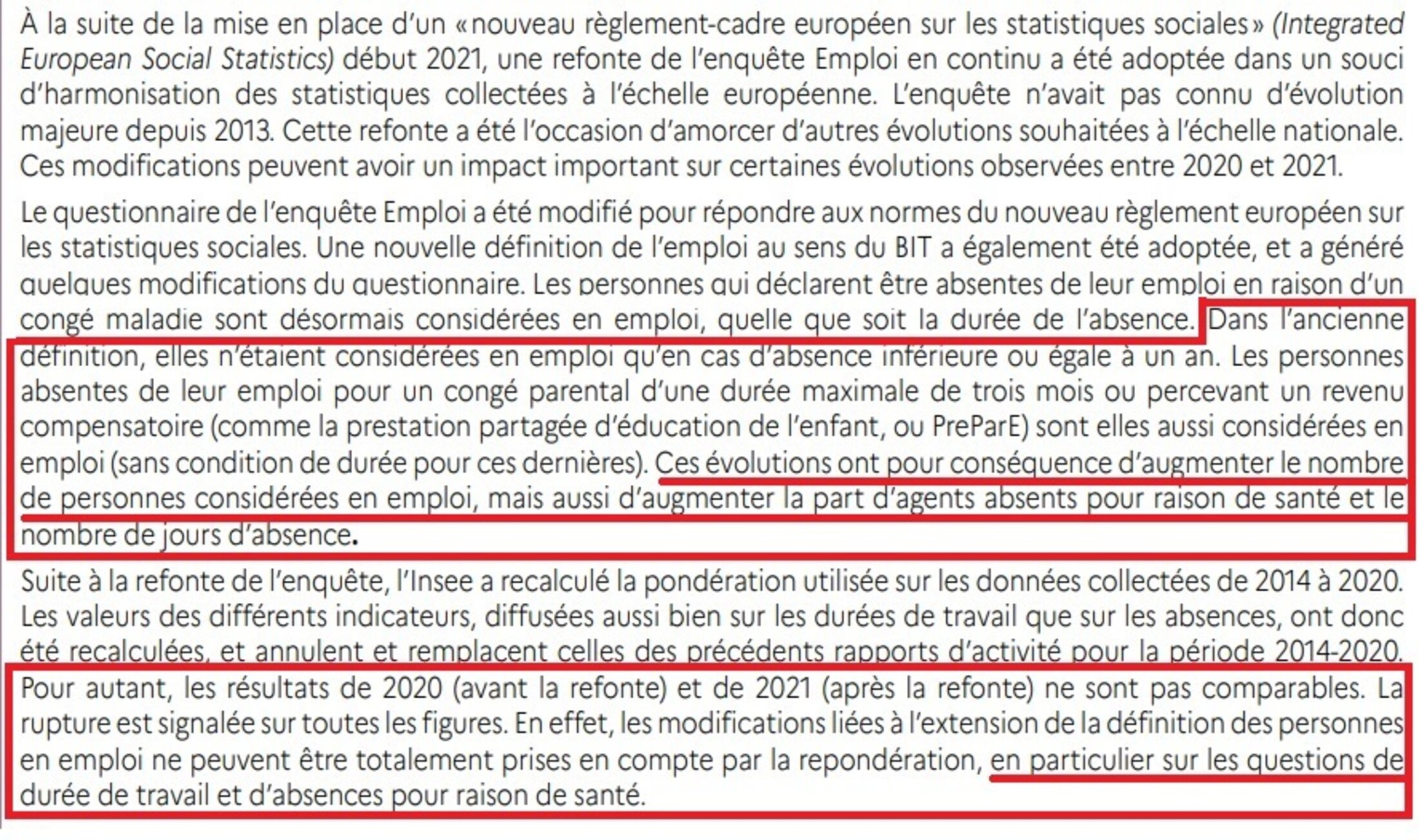

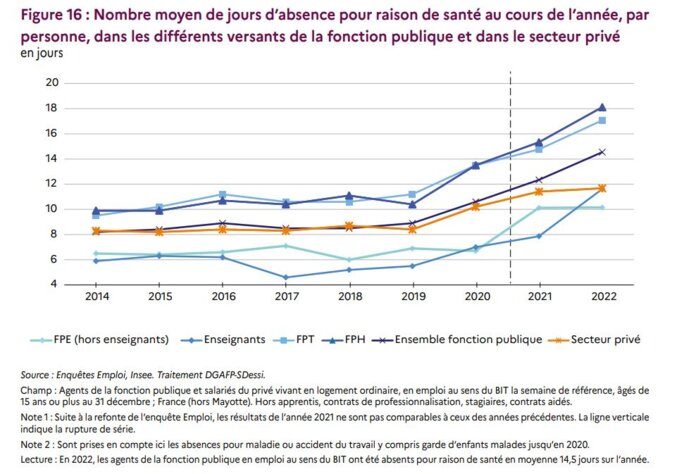

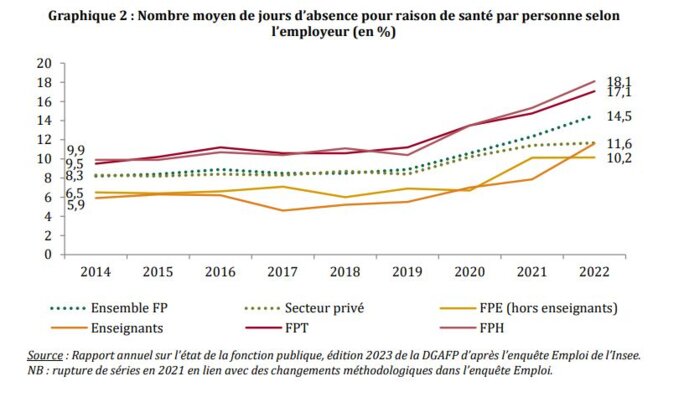

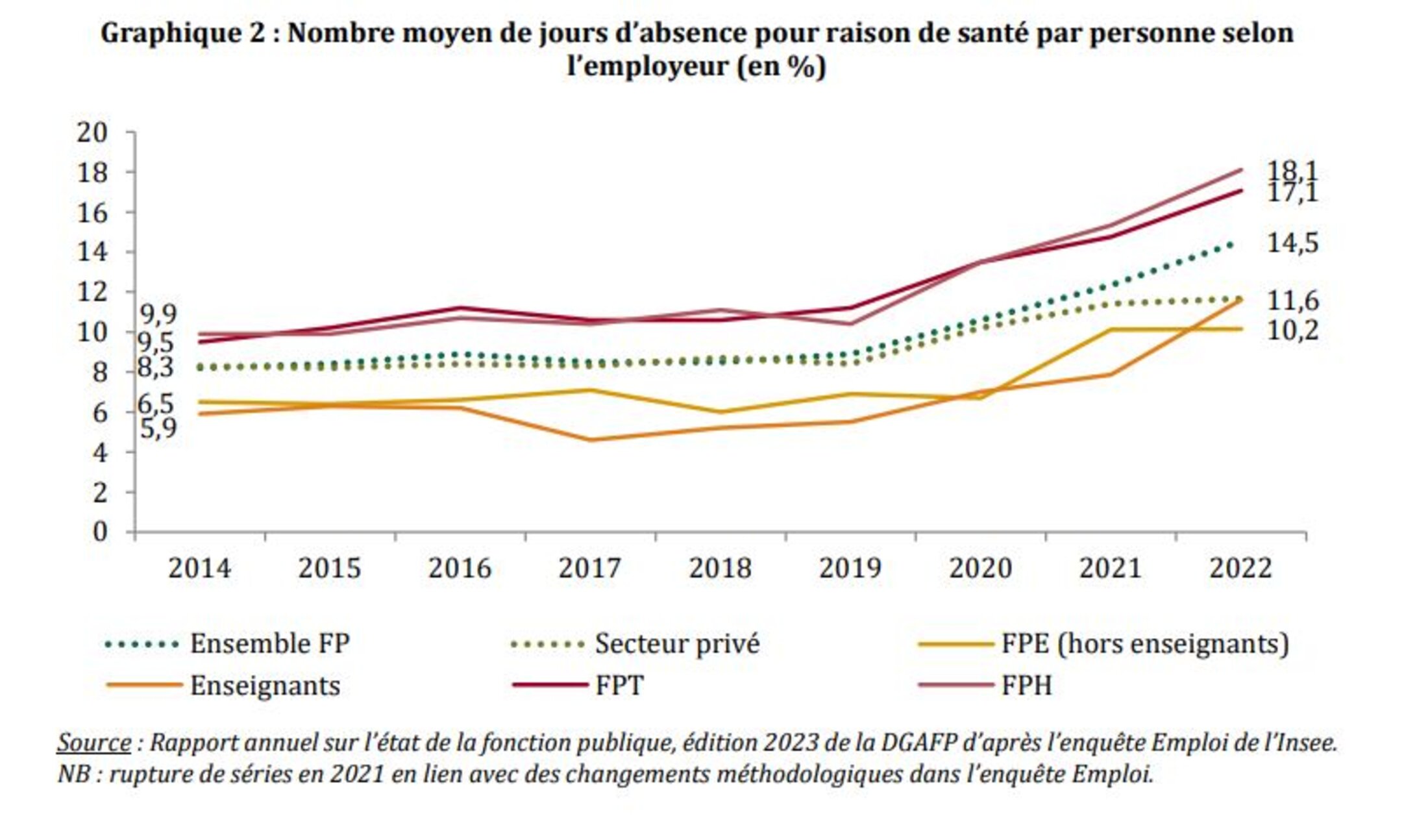

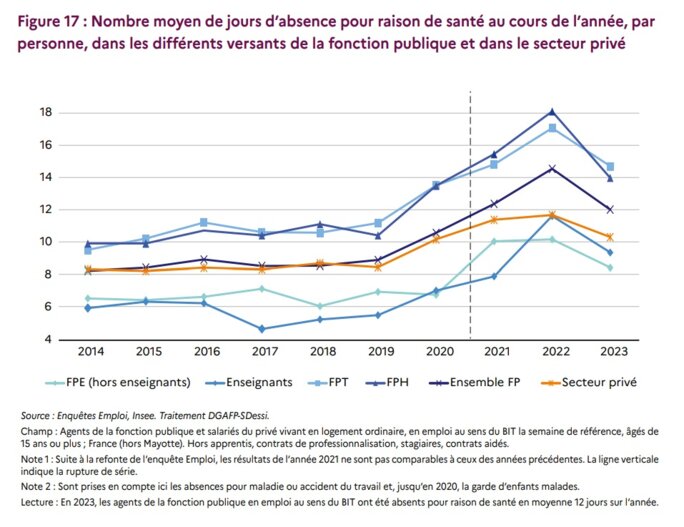

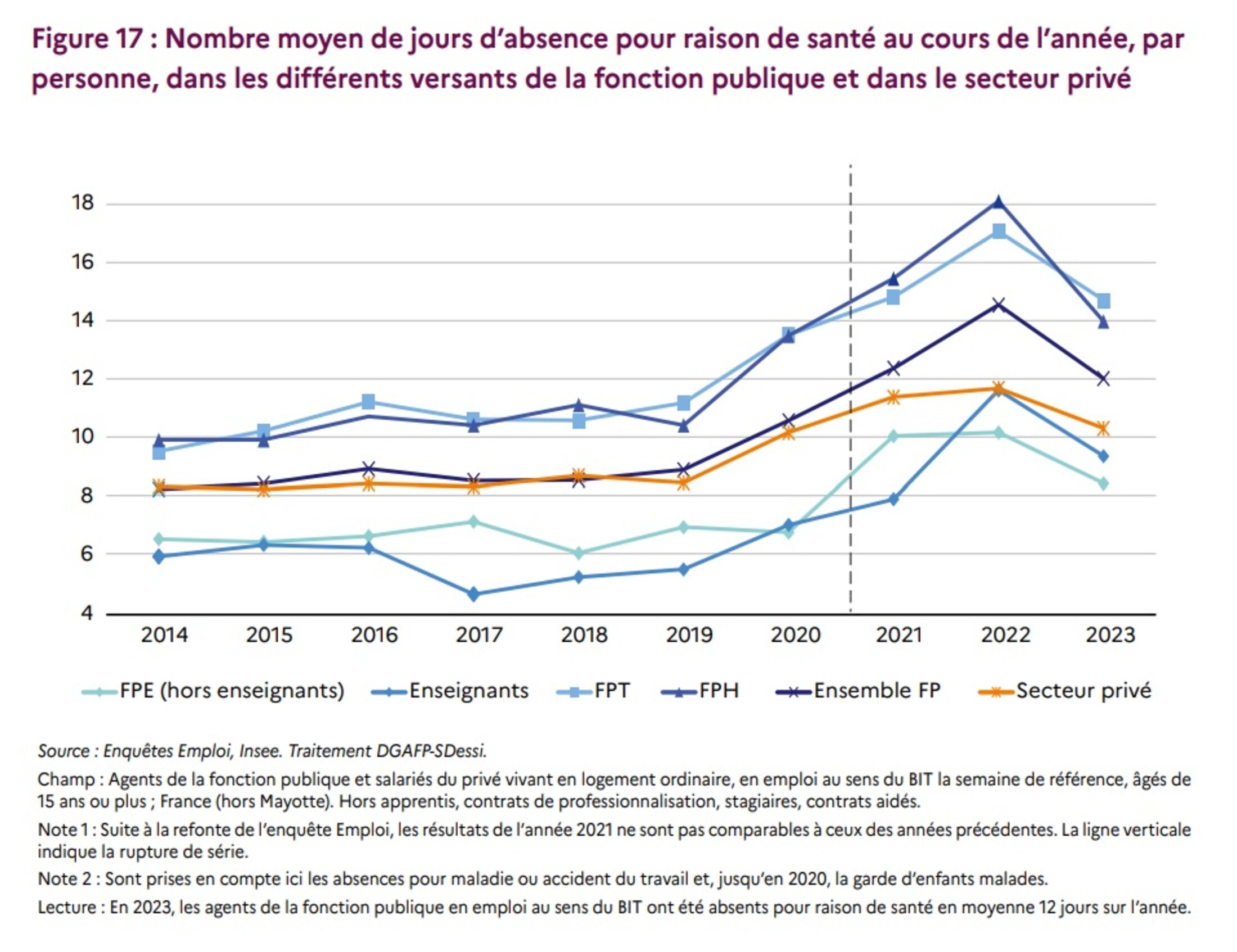

Il faut d’abord avoir connaissance de la chose suivante : c’est la DGAFP qui exploite en premier les données des « enquêtes emploi » de l’INSEE. Elle fait son rapport « Rapport annuel sur l’état de la fonction publique », dont notamment la partie consacré aux absences. Ainsi elle avait fait ce rapport en novembre 2023 pour les données jusqu’à 2022 et le graphique que beaucoup ont vu – et que les auteurs du rapport de l’IGF/IGAS avaient repris. Dernièrement elle a sorti son rapport avec donc les données pour 2023, avec le nouveau graphique, que certains aussi ont vu, avec donc les baisses d’absences pour tous, et que, rappelons-le, Kasbarian a bien pris en compte dans cette interview.

Mais là on a un autre son de cloche : en passant les détails pour ne pas alourdir, la DGAFP considère CLAIREMENT que les changements de comptabilisation dus à la réforme tendent bien à faire augmenter les durées d’absences, voir image avec des exemples de changement qui vont dans ce sens.

Agrandissement : Illustration 1

Donc, si on résume : la DGAFP considère que la réforme a eu pour conséquence d’augmenter, clairement, les absences, quand les auteurs du rapport de l’IGF/IGAS non seulement ne font qu’une remarque anecdotique sur le sujet, mais en plus n’en tiendront absolument pas compte dans leurs résultats.

En faisant remarquer que la DGAFP fait ce travail depuis de nombreuses années, leur fiabilité sur leurs conclusions étant a priori indiscutable.

Alors le plus intéressant, si l’on peut dire, c’est que cette « différence de perspective » s’est concrétisée. Ce que j’avais déjà fait remarquer dans une récente publi présentant justement le dernier graphique : Les courbes de la DGAFP font bien apparaitre les précautions à avoir sur l’interprétation de l’évolution des données entre avant et après 2021, sous forme de ligne pointillée vertical légendée, quand les auteurs du rapport de l’IGF/IGAS l’ont simplement fait disparaître en utilisant pourtant – c’est évidemment essentiel à intégrer – les mêmes valeurs, en fait le même graphique :

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

6) Premier corollaire : retour sur une partie des données avancées par le ministre

C’est la partie la plus facile à comprendre : Quand le ministre avance les augmentations du nombre d’absences qui passent de 45 à 62 millions de 2019 à 2023, il est en plein dans ce que l’on peut appeler pudiquement un « manque de rigueur » sur lequel la DGAFP avait donc bien insisté, comme on vient de le voir. Il aurait dû invouer les précautions correspondantes, mais cela aurait alors justement ruiné son argumentaire …

En faisant remarquer qu’il y a eu une petite augmentation ( dans les 4 %) du nombre d’agents publics entre 2019 et 2023, ce qui amplifie encore plus, bien que légèrement le chiffre de 62 millions avancé.

7) Deuxième corollaire : explication de l’augmentation de l’écart d’absences

En quoi ce qui a été expliqué précédemment pourrait alors expliquer l’augmentation de l’écart constaté ? En première idée, on peut effectivement considérer, comme le ministre, que le Covid n’a plus à être pris en compte dans la recherche d’explication.

Considérons d’abord le point suivant : jusqu’en 2019, les absences entre secteurs public et privé était quasi égales, dans les environs de 8,4. Doit-on alors considérer que cette quasi égalité soit censée correspondre à la normalité ?

En première idée, pourquoi pas. Mais en fait non : il y a des « effets de structure » entre la FP et le privé qui influent sur les durées d’absences.

Par exemple le fait qu’il y ait plus de femmes, ainsi qu’une moyenne d’âge, de 3 ans – ou 4 ans suivant quelle série de données on prend en compte (voir note 6 page 35 du rapport 2024 de la DGAFP sur l’état de la FP) - plus élevée dans la FP, implique une augmentation des absences en général par exemple. Les questions posées dans les enquêtes et la façon dont étaient comptabilisées les absences via les enquêtes emploi auront amené à une quasi égalité des absences jusqu’en 2019. Soit.

Mais avec le changement de comptabilisation a non seulement fait augmenter les durées d’absence en général, mais de par une comptabilisation de nouvelles durées d’absences qui auront nécessairement amplifié les effets des structure principaux donnés précédemment. En effet :

- Les absences pour congé parental sont prises en compte, alors qu’ils ne l’étaient pas avant. Or, il y a une proportion de femmes beaucoup plus importante – et de loin – dans la FP que dans le privé : « En France, fin 2022, 63% des agents qui travaillent dans la fonction publique 3 sont des femmes, contre 46% des salariés du secteur privé. » d’après la DGAFP (page 33 du dernier rapport sur l’état de la FP). De plus, d’après l’INSEE, « Après une naissance, un homme sur neuf réduit ou cesse temporairement son activité contre une femme sur deux » : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281361

Ainsi on comprend aisément que sur ce type d’absences, le changement de comptabilisation des absences depuis 2021 aura fait logiquement augmenter plus les absences dans la FP que dans le privé.

- Les absences supérieures à un an sont comptabilisées depuis la réforme. Or on sait qu’avec l’âge les arrêts maladie sont de plus en plus long, donc plus de CLM et CLD. Par exemple dans une étude pour l’année 2023 :

« Ainsi, les agents de plus de 60 ans s’arrêtent plus de deux fois plus longtemps (75 jours) que les agents de 30 ans (35 jours) et 3,6 fois plus longtemps que leurs collègues de moins de 25 ans. » : https://www.relyens.eu/fr/newsroom/blog/lage-un-facteur-determinant-des-absences-dans-les-collectivites

Ainsi dans la FP, cette comptabilisation des absences supérieures à un an va donc de facto faire augmenter les durées d’absences. Voirs annexes 1 et 2 pour plus de précisions concernant la FPT.

Le changement de comptabilisation des absences dans les « enquêtes emploi » depuis la réforme de 2021 expliquent donc complètement que la moyenne d’absences dans la FP soit devenue supérieure à celle du privé.

8) Conclusion

La seule prise en compte de cette « rupture de séries » des « enquêtes emploi » de l’INSEE suffit à expliquer que la moyenne des absences dans la FP soit supérieure à celle du privé.

G. Kasbarian avait-il connaissance de ces « détails » et de ses conséquences ? On peut reconnaître que les auteurs du rapport sur lequel il s’est officiellement appuyé n’auront pas aidé à en prendre conscience, ceux-ci n’en ayant en fait pas tenu compte du tout, et ce malgré les mises en garde de la DGAFP dans leur rapport sur l’état de la FP, dont les auteurs de l’IGF/IGAS avait évidemment connaissance, puisqu’ils se sont appuyés de leurs données, et de leur rapport paru bien avant le leur.

Quand bien même, G. Kasbarian et ses conseillers ne pouvaient pas ne pas en avoir connaissance. Tout comme d’ailleurs d’autres éléments qui à eux seuls aussi suffisent à recaler tout son argumentaire (voir remarques).

On a donc bien ici la mise ne évidence d’une communication manipulatoire qui s’explique facilement : lorsque l’on veut imposer une mesure injuste qui ne peut s’appuyer sur aucun réel argument, et qui de surcroît, comme cela sera le cas, défavorisera beaucoup les fonctionnaires, on ne peut que glisser vers la manipulation des … « chiffres ».

Rajoutons-ici la fin de la partie d’interview de G. Kasbarian sur la partie qui nous intéresse :

« et après vous avez des disparités au sein de la FP, c’est-à-dire que la FPE on reste aux alentours de 8,4 à 9,3 en réalité en fonction des enseignants ou la FPE, par contre dans la territoriale il y a un dérapage, dans la territoriale on a 14,7 j moyenne d’absences dans la territoriale (sic), et 14 dans l’hospitalière. Donc on est en train de chercher, et il y a des collectivités où c’est beaucoup plus, quand je regarde les collectivités, Paris l’année dernière je crois qu’on était à 39 jours en moyenne d’absences par agent.

Donc le ministre peut toujours « chercher » les causes éventuelles de ce qu’il considère cyniquement comme des « dérapages », si l’explication donnée ici – volontairement axée sur un seul élément en particulier pour ne pas – trop- alourdir l’ensemble lui semble insuffisante, il pourra en trouver une autre dans le paragraphe 9) sui suit, qui est tout aussi imparable et qui découle de la même façon d’une des failles du rapport de l’IGF/IGAS : la taille des échantillons qui s’avère trop petite. Un détail parmi tant d’autres évidemment G. Kasbarian aura « oublié ».

Il pourra aussi consulté les annexes 1 et 2, sur les « effets de structure » qui expliquent plus concrètement les plus grandes durées d’absences dans la FPT, ces explications étant données soit par la … DGAFP (annexe 1), ou la … Cour des Comptes (annexe 2).

Je n’ai pas analysé plus en détails le cas de la FPH : il faut avoir un cynisme hors du commun pour oser prétendre que les durées absences dans un secteur aussi exposé purent relever du dérapage …

Au regard de tous ces éléments, la question s’impose, j’insiste : pourquoi la totalité des syndicats –oui ! – ne veulent pas aller sur le terrain de la dénonciation de cette manipulation crasse (c’est pareil d’ailleurs pour la GIPA) ? On nous marche dessus, on nous crache à la g …, on nous fait passer pour des tire-au-flanc, des profiteurs et j’en passe, mais nos chères OS ne veulent pas réagir à la hauteur de ce qui nous est infligé ?! Et certains représentants/délégués ne comprennent pas où est le problème … ?!

Pourquoi autant de mollesse : il ne faudrait pas froisser G. Kasbarian, ni le gouvernement et leurs affidés qui nous marchent dessus ? Il ne faut pas prendre le risque de trop galvaniser les collègues en montrant que l’on veut vraiment instaurer un bras de fer ? Ne pas … « faire de politique » ?!

Comme je disais à l’un d’eux : il y a, parmi tellement de « spécificités » de nos chers syndicats, une qu’il faut bien comprendre : ils ont réussi à normaliser (décidément) les réactions molles au regard de ce que l’on nous inflige. Certains oseront le « c’est parce qu’il y a pas assez de syndiqués ! ». Je les invite à réfléchir davantage de qui de l’œuf ou la poule, des conséquences de plus de 30 ans d’abandon réel syndical, surtout – surtout ! – concernant l’acceptation qu’ils ont faites et que l’on nous a finalement imposée - obéissance aux centrales oblige - de notre déclassement salarial qui n’aura JAMAIS cessé depuis 30 ans (avec accélération en 2010 puis sous Macron), en l’application d’un dogme budgétaire étatique, et qu’en plus nos chères têtes syndicales ne veulent jamais dénoncer en tant que tel …

Ce niveau-là on pourrait parler – je parle – de stratagèmes, pour ne pas trop non plus faire de bruit.

Un autre exemple : celui consistant à faire l’autre spécificité syndicale, noyer le mot d’ordre principal – ici contre le régime d’indemnisation qui serait extrêmement désavantageux par rapport au secteur privé – dans plein d’autres …

Un syndicat en particulier se surpasse, et j’allais dire ça faisait longtemps : rajouter en plus « l’augmentation du point d’indice », inaudible car concernant les 5,7 millions d’agents publics, et concernant ainsi tous les personnels qui n’auront quasiment rien perdu en pouvoir d’achat depuis ces plus de 30 ans. Alors évidemment il s’agit cette fois-ci des OS fonctionnaires, mais les enseignants non seulement en constituent la partie la plus importante, mais en plus et surtout aura été le métier le plus déclassé depuis ces plus de 30 ans. Mais j’oubliais, de ça ils s’en foutent royalement, et, en réalité « bien au contraire » …

Bref, mobilisez-vous au niveau local, essayez de porter l’indignation justifiée à vos collègues, au regard des attaques et du traitement qui nous est actuellement infligé par un gouvernement non seulement illégitime, mais surtout anti-« fonctionnaires de terrain ».

9) Remarques

- Rappelons d’abord l’autre conséquence importante qu’a eu sur le rapport le fait qu’en guise de « chiffres », il s’est appuyé sur les données des « enquêtes emploi » : deux « ajustements » des données ont été faits avec les durées d’absences de la FPE et la FPH, ce qui avait conduit à normaliser ces durées par rapport au secteur privé : un premier « ajustement » permettant de neutraliser les effets de structure, et un deuxième permettant de prendre en compte la spécificité des métiers.

- Or, concernant la FPT seul le premier ajustement a été fait, pas la seconde car (page 139 (59 AII)) : « La diversité des types de métiers exercés dans la FPT et la taille de l’échantillon de l’enquête Emploi n’ont, en revanche, pas permis de réaliser ce même niveau fin de contrôle pour le versant territorial. »

Au final, « la différence inexpliquée « a priori » entre la FPH et le secteur privé ne correspond qu’à 53% du seul point pourcentage de la différence obtenue après le premier ajustement, soit environ 0,6 % de différence inexpliquée seulement » (Voir page 56). On est donc, même sans affinage de la méthode, à des différences très faibles.

- Concernant la FPH, les absences avaient donc été normalisées à … 99 % à l’issue de la seconde analyse des auteurs du rapport, mais G. Kasbarian finalement fait de pire en pire autant il y a une semaine, il en tenait donc compte, autant dans cet interview il fait comme si les ajustements faits n’existaient pas … ?!

- En quête de « noteurs » sur X/Twitter : https://www.facebook.com/groups/919626719691188/

Annexe 1 : les effets de structure de la FPT, à partir du rapport 2024 de la DGAFP

Quelles sont les explications rationnelles, concrètes, des plus fortes absences dans la FPT ? On parle donc en fait de façon générale des « effets de structures ».

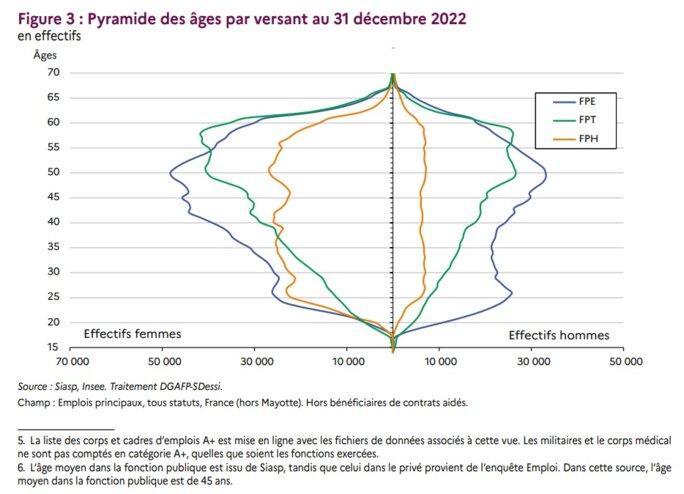

Voyons ce qu’en dit la DGAFP dans son dernier rapport, page 35 :

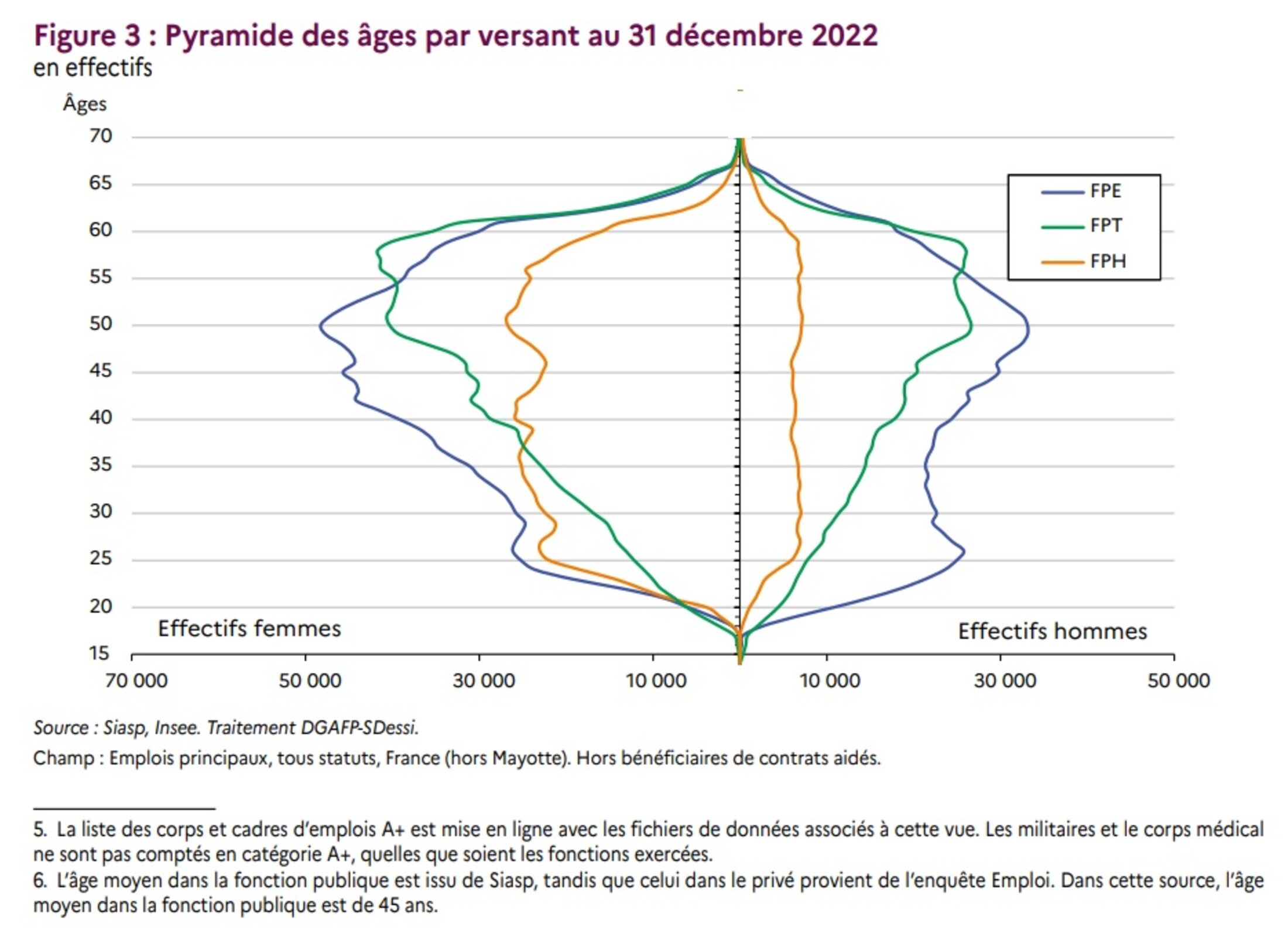

« La FPT est le versant le plus âgé de la fonction publique, avec une moyenne d’âge de 46 ans. Jusqu’à 50 ans, la distribution des effectifs par âge a un profil de pyramide inversée : les effectifs de la FPT sont fortement croissants avec l’âge (Figure 3), ce qui est la conséquence d’une réduction progressive des embauches de débutants ou d’embauches en cours de carrière plus fréquentes. Entre 2011 et 2022, l’âge moyen augmente de deux ans.»

Voir cette pyramide des âges ci-dessous, c’est éloquent (chiche les profs d’HG/maths pour l’utiliser en cours) : elle montre bien que, même si ce n’est pas le versant de la FP où il y a le plus de femmes (c’est le deuxième), c’est celui où il y a la part des femmes les plus âgées.

Agrandissement : Illustration 5

Et page 41, on a des données plus précises :

- Il y avait, en 2022, 44 % d’agents de plus de 50 ans dans la FPT, loin devant la FPE (34 %) et la FPH (32 %).

- La FPT est le deuxième versant avec la proportion la plus élevée de femmes de plus de 50 ans.

- C’est dans la FPT que l’augmentation de la moyenne d’page aura été la plus forte, entre 2011 et 2022, avec une augmentation moyenne de 2,5 % par an.

De plus page 46, on apprend que c’est dans la FPT qu’il y a les plus d’agents de 60 ans et plus avec 11 % contre 9 % pour les autres versants. Mais aussi que c’est dans la FPT que l’augmentation de la part de ces 60 ans et plus aura été la plus importante, et de loin, entre 2021 et 2022 (5,5 % contre 3,2 % pour FPE et 2,4 % pour FPH) !

Ainsi la FPT est le versant qui comporte la plus grande part de personnels de plus de 50 ans, le deuxième de part de femmes de plus de 50 ans, et qui a subi la plus forte augmentation dans cette tranche d’âge entre 2021 et 2022. Cela explique qu’ainsi les durées d’absences y soient les plus élevés dans la FP.

Annexe 2 : autres effets de structure et spécificités de la FPT, vus par la Cour des Comptes (CC)

Dans une de ses annexes (la 3, pages 13 à 27) qui accompagnent son rapport de juin 2021 sur la « rémunération des agents publics en arrêts maladie » de 2021, la CC abordent les facteurs d’absences dans la FP à partir de données de 2018/2019.

Déjà on y apprend qu’en 2018 déjà/encore la FPT était de loin le versant avec la plus grande part de plus de 60 ans, et de femmes.

De plus « les agents de catégorie B et C, plus exposés aux risques que les agents de catégorie A, sont plus nombreux à s’absenter pour raison de santé dans l’année. Les agents de catégorie A s’arrêtent en effet moins souvent pour raisons de santé (29 %) dans l’année que les agents de catégorie B (32 %), qui eux-mêmes s’arrêtent moins souvent que les agents de catégorie C (37 %). » (page 13). Or, d’après la DGAFP, c’est dans la FPT - et de loin ! – qu’il y a le plus de catégories C avec 72 % des agents en 2022 ! Contre 20 pour la FPE et 26 pour la FPH …

Ensuite :

« Dans la FPT, le taux de sinistralité, en 2019, varie de 5,1 % pour les départements et communautés de communes à 7,8 % pour les communes et 8,1 % pour les métropoles. La commune de Courbevoie mentionne que les agents les plus touchés par les accidents de service exercent des fonctions exigeant un engagement physique : port de charge, gestes répétitifs, déplacement, manipulation d’outils ou de machine outils, de produits toxiques… Hormis les filières administratives et culturelles qui présentent des taux de sinistralité réduits (inférieur à 2 accidents pour 100 agents), toutes les filières de la FPT ont des taux de sinistralité importants. Les filières « incendie et secours » et « police municipale » sont les plus concernées avec 14,7 accidents pour 100 agents dans la filière « incendie et secours » et 10,7 accidents pour 100 agents dans la filière « police municipale ».

Oh, précisons-le pour ceux qui n’en auraient pas conscience : la police municipale et les pompiers font donc partie de la FPT (mais FPE pour Paris et Marseille). J’imagine que pour G. Kasbarian, leurs arrêts maladies, qui font augmenter la moyenne des durées d’absence, seraient « anormaux » … ?!

Après l’exposé d’autres caractéristiques qui influent sur les taux d’absences, comme la taille des structures employeurs ou la stabilité de l’emploi, le niveau de rémunération … la CC, en citant la DREES, revient sur des exemples évidents des plus fréquentes et plus grandes durées d’absences chez les femmes, en explicitant ainsi certains type d’arrêts plus répandus chez les femmes et qui expliquent les plus grandes durées d’absence ( page 19 ) :

« Il est à noter qu’une étude de la Drees, sur le périmètre des arrêts de travail indemnisés par le régime général, soulève deux corrélations en lien avec l’absentéisme plus élevé des femmes pour raisons de santé :

- 37 % de l’écart entre femmes et hommes âgés de 21 à 45 ans s’explique par la part des arrêts maladie imputables à la grossesse en dehors des congés maternité ou pathologiques ;

- la fréquence plus élevée de recours aux arrêts maladie des femmes est aussi corrélée à leur moindre rémunération. La plus faible représentation des femmes dans les emplois les mieux rémunérés explique en effet 5 % de l’écart moyen entre femmes et hommes de 21 à 45 ans. »

Bref, autant d’éléments supplémentaires allant dans le sens de la normalité du plus fort taux d’absence dans la FPT par rapport aux autres versants de la FP, mais aussi du secteur privé.

L’interview complète en audio ici (partie analysée ici à la 10e minute) :

Son Tweet : https://x.com/guillaumekasba/status/1858516854890807656

Le rapport de l’IGF/IGAS : https://www.igas.gouv.fr/sites/igas/files/2024-10/Rapport%20Igas-IGF%20Absent%C3%A9isme%20fonction%20publique%20%28revue%20de%20d%C3%A9penses%29%20octobre%202024.pdf

Rapport sur l’état de la FP 2024 (DGAFP) : https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapport-annuel/ra_2024.pdf

Rapport sur l’état de la FP 2023 (DGAFP) : https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapport-annuel/ra_2023.pdf