Le rapport du sénateur Gérard Longuet sur la comparaison du système éducatif France-Allemagne

« Comparaison européenne des conditions de travail et de rémunération des enseignants »

https://www.senat.fr/rap/r21-649/r21-6491.pdf

Le sénateur a produit ce rapport en 2022, dans le but d’apporter des recommandations pour améliorer l’attractivité du métier d’enseignant, et le maintien dans la profession des nouveaux entrants.

La forme générale et le choix des paramètres mis en avant se rapproche de ce que fait la Cour des Comptes : une approche technocratique, sans jamais – ou quasiment – prendre en compte les dégradations constantes du système éducatif, et encore moins se poser la question de ses causes réelles. En cela il se rapproche des derniers rapports de la Cour des Comptes sur le secteur éducatif français, notamment celui sur l’enseignement primaire.

Concernant le déclassement salarial des enseignants, le sénateur va rapidement le relativiser, et la meilleure des façons c’est de ne pas parler de déclassement salarial, ni même de paupérisation chronologique. Implicitement, en lisant le rapport, on ne peut pas comprendre que les enseignants français ont subi, en 40 ans, un déclassement salarial certainement jamais vu dans d’autres pays, un déclassement aussi vis-à-vis de personnels de catégorie A équivalente.

Est-ce G. Longuet qui aura donné l’idée à E. Macron de continuer à tasser la progression salariale des enseignants en procédant – dans un contexte d’inflation galopante – à trois revalorisations dégressives successives, et accélérant ainsi ce tassement – et déclassement – salarial ?

Toujours est-il que le sénateur élude un autre point pourtant évident : quand il compare des salaires d’il y a plusieurs années pour les milieux et fins de carrière, ils ont depuis baissés en euros constants de par la continuation du point d’indice. D’ailleurs il n’est mention nulle part de ce gel qui équivaut à la continuation de la paupérisation des milieux et fins de carrière, ce qui est la meilleure façon pour éluder justement ses conséquences.

Le sénateur aurait pu ainsi, en abordant la façon dont les salaires des enseignants d’autres pays sont revalorisés, tenter une corrélation avec l’attractivité du métier. Il n’en fut évidemment rien. Peut-être le sénateur pourrait-il se poser la question : comment évolue l’attractivité pour un métier dont on sait que le paramètre qui permet - qui permettait ! - de maintenir des progressions salariales correctes était gelé ?!

Ainsi et pour résumer un cheminement dont on se doutait de l’issue concernant la question salariale, le sénateur propose de revaloriser exclusivement les débuts de carrière. Ce qu’a donc fait E. Macron après, rappelons-le, tromper les enseignants, les médias, les politiques – en fait tout le monde – en faisant croire lors du débat de l’entre-deux-tours qu’il revaloriserait TOUS les enseignants de 10 %. Il n’en fut évidemment rien, cela n’était que stratégique et politique, en vue des présidentielles, puis des législatives.

Mais il s’agit avant tout ici de nous intéresser à une partie en particulier de ce rapport, celle concernant la comparaison entre certains paramètres des systèmes éducatifs allemand et français. Cette partie, pages 71 à 78 du rapport, est accessible au format HTML ici :

https://www.senat.fr/rap/r21-649/r21-64910.html

Après l’IFRAP et l’Institut More, le Sénat s’essaye à une comparaison avec le système allemand, avec utilisation induite des surcotisations.

« Utilisation », ou « instrumentalisation » ?

Et puis cela tombe bien puisque justement il est fait référence à cette même étude de 2012 de l’institut More …

Nous verrons que ce qui est annoncé d’emblée :

« Une dépense d'éducation par élève plus faible en Allemagne, malgré le niveau plus élevé de rémunération des professeurs »

Se révèlera complètement faux.

Et que l’affirmation qui suit :

« LA DÉPENSE D'ÉDUCATION ALLEMANDE PAR RAPPORT AU PIB EST LARGEMENT INFÉRIEURE À LA MOYENNE EUROPÉENNE »

S’explique de façon extrêmement logique dans l’absolu.

1) Des indicateurs fournis peu ou pas explicités

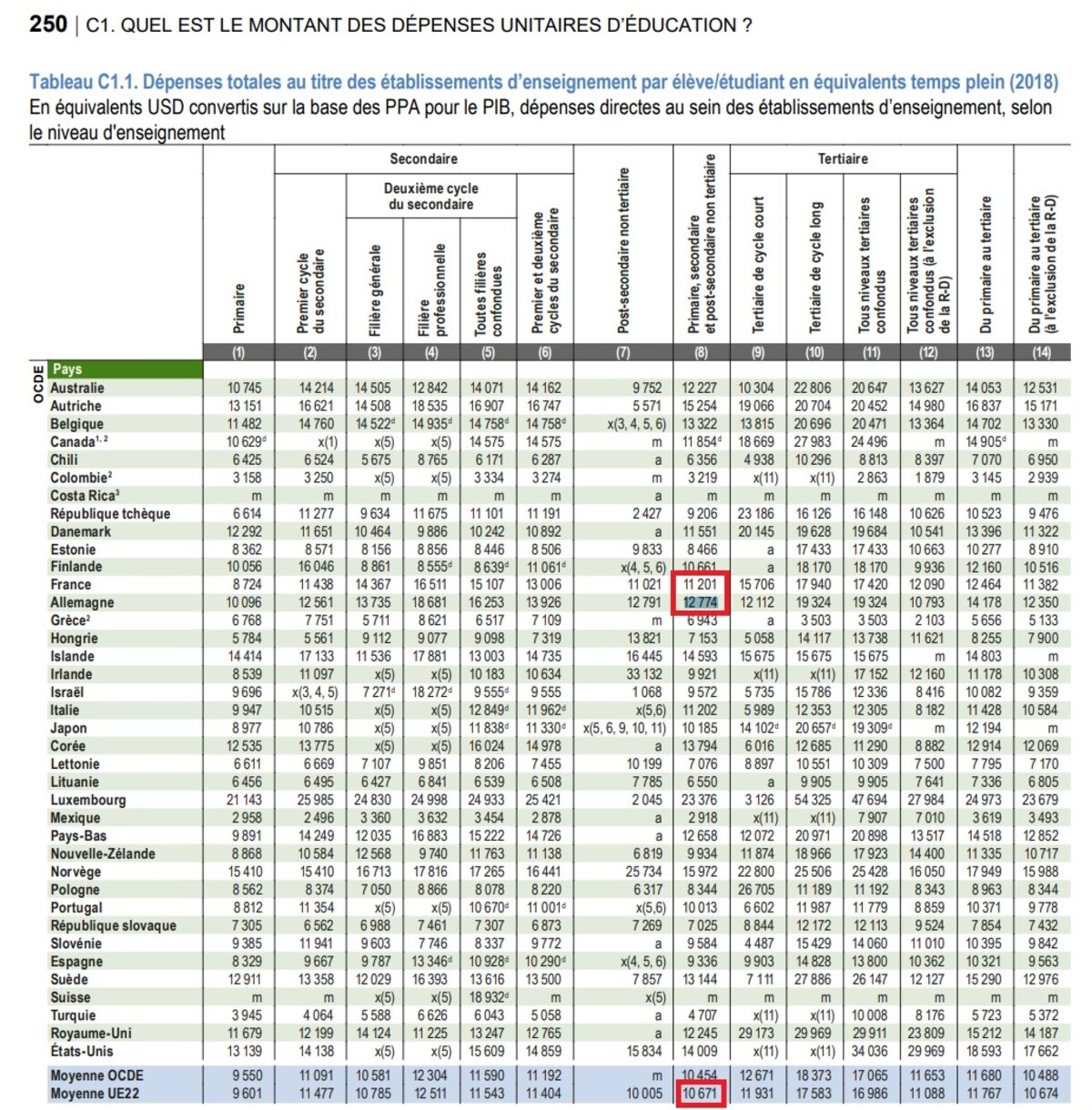

« La dépense d'éducation allemande en valeur absolue est plus élevée que la moyenne européenne. En 2018, les dépenses cumulées par élève s'établissaient à 115 747 dollars en Allemagne, contre 103 579 dollars en moyenne dans l'Union européenne et 104 300 dollars en France. La dépense totale au titre d'établissements d'enseignement par élève était de 12 774,2 dollars contre 10 670,9 dollars en moyenne dans l'Union européenne à 22 et 11 201,1 dollars en France la même année . »

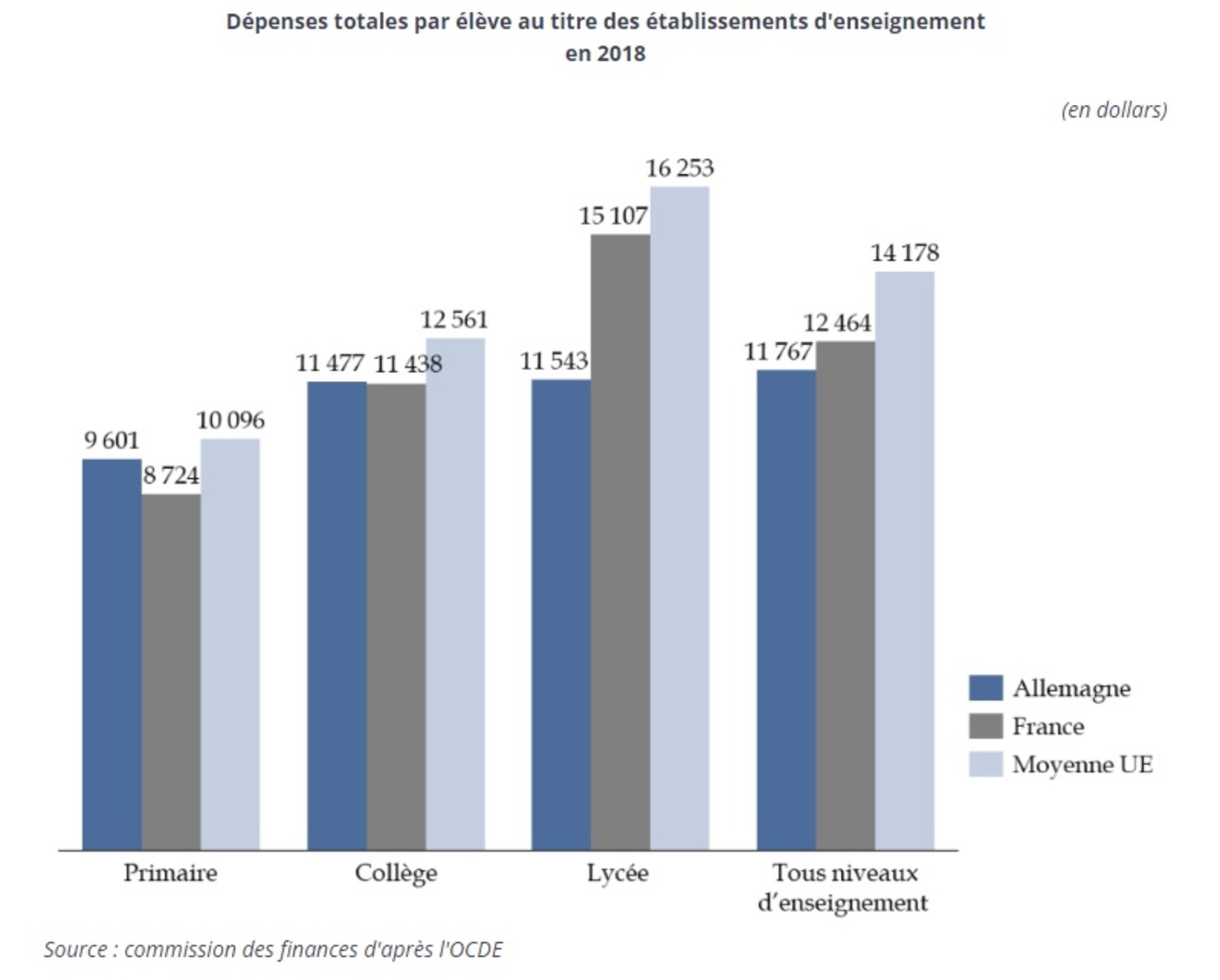

Les valeurs données de dépenses totales par élèves sont pour l’OCDE les « dépenses unitaires d’éducation », proviennent du tableau C1.1 pages 250 du « Regards sur l’éducation 2021 » donnant les valeurs de 2018 (image 1), en dollars PPA, des coûts unitaires par niveau d’enseignement. Les valeurs exactes sont disponibles dans le fichier Excel proposé.

Agrandissement : Illustration 1

Précisions : - il est étonnant que cela ne soit pas précisé dans le rapport, il s’agit des dépenses unitaires du « primaire au post secondaire non tertiaire » uniquement. Donc hors tertiaire (enseignement supérieur).

- Ces coûts sont une moyenne du niveau correspondant, sur une année seulement, et non sur l’ensemble du niveau considéré.

Les « valeurs cumulées » données sont celles représentées sur le graphique C1.1 page 239, un graphique interactif disponible en ligne permet d’en lire les valeurs, et un fichier Excel d’en obtenir les valeurs exactes.

Précisions : il eut été bon de préciser à quoi correspondent exactement ces valeurs cumulées : au coût d’une scolarité complète pour un élève entre ses 6 et 15 ans, sur la durée « théorique » de ses études, et donc du primaire jusqu’à la classe correspondant en moyenne à ses 15 ans.

- « Théorique » car en prenant les coûts pour chaque classe sur la seule année considérée (ici 2018). Donc ne tenant pas compte évidemment des variations de coûts d’une année sur l’autre dans le cas réel.

- Ainsi, pour la France par exemple, ce coût unitaire « total » a été obtenu en multipliant par 5 ( 5 ans du CP au CM2) le coût unitaire pour le primaire, puis en additionnant avec le coût unitaire du « premier cycle du secondaire » (collège) multiplié par 4 (de la 6e à la 3e), puis en additionnant le coût unitaire pour une seule année du deuxième cycle (année de 2nde).

- Pour l’Allemagne, même principe mais avec des nombres d’années différentes pour les différents niveaux : 4 pour le primaire, et 6 pour le premier cycle du secondaire. Ainsi pas d’années d’étude prise en compte dans le deuxième cycle.

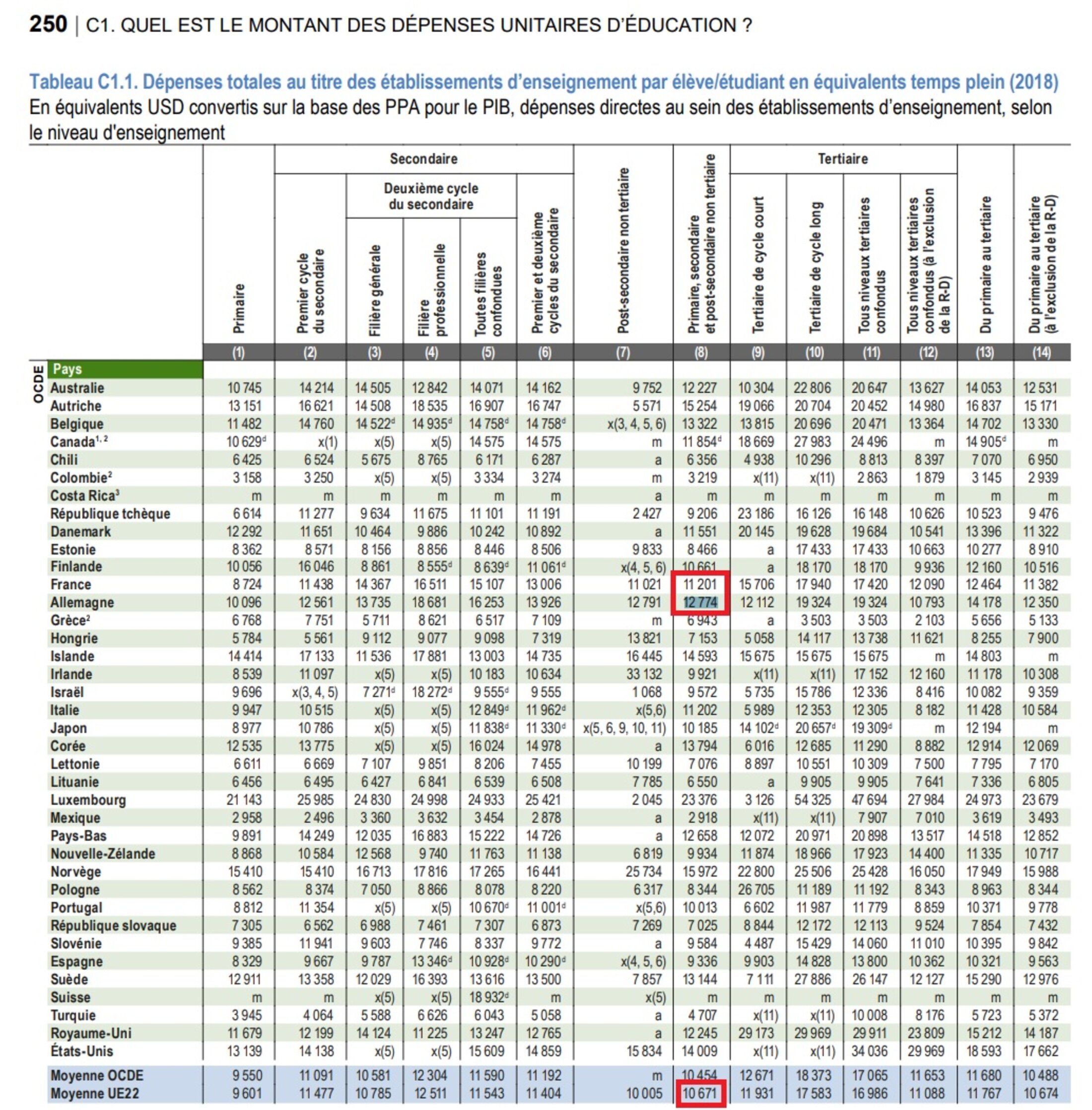

L’intérêt de cet indicateur est expliqué ci-dessous par l’OCDE (image 2), mais il est donc d’autant plus à interpréter avec précaution que, comme dit précédemment, il s’agit d’un coût unitaire d’étude théorique avec les dépenses prises sur la même année.

Agrandissement : Illustration 2

2) Une comparaison public/privé orientée

« Toutefois, et c'est là un élément que souligne le rapporteur spécial, la dépense publique d'éducation allemande, lorsqu'elle est rapportée au PIB, est inférieure à la moyenne européenne et bien plus encore à la dépense publique d'éducation française. En 2018, les dépenses publiques d'éducation s'établissaient à 2,6 % du PIB, contre 2,93 % du PIB en moyenne dans l'Union européenne et 3,4 % du PIB en France. »

Des valeurs trouvées à partir du graphique C2.2 page 257.

Précisons que cela traduit le fait qu’en Allemagne les ressources privées sont proportionnellement plus importantes. Et par « ressources privées », on parle exclusivement des « ménages », donc des montants payés par les familles. Ceci dit il faut faire la distinction entre les « sources initiales » et « finales ». Par exemple une partie de ces montants payés le sont grâce à des bourses (dépense publique, source initiale) aux ménages (privé, source finale).

3) Un information étonnante et non sourcée

« Enfin, on observe que l'étendue des dépenses entre établissements au niveau des Länders est d'environ 4 000 dollars en Allemagne. Cette étendue est relativement faible comparée aux autres systèmes décentralisés de l'OCDE. »

Phrase plutôt absconse : qu’entendre par « étendue » ? Le terme statistique, ou le synonyme de « montant » ? Toujours est-il que ces 4000 € ne sont pas communiqué dans l’étude. On a comme information par exemple que 75 % des dépenses publiques venait du « régional », donc des Länders. Soit environ 66 % des dépenses totales, ce qui correspondrait donc à beaucoup plus que 4000 € en dépenses unitaires d’éducation …

4) Un étrange étonnement …

« La dépense totale par élève au titre des établissements du primaire et du collège en pourcentage du PIB est moins élevée en Allemagne qu'en France, ce qui peut sembler paradoxal dans la mesure où les enseignants allemands sont bien mieux rémunérés qu'en France . »

Il y a surtout trois raisons principales qui expliquent ce qui semble être anormal :

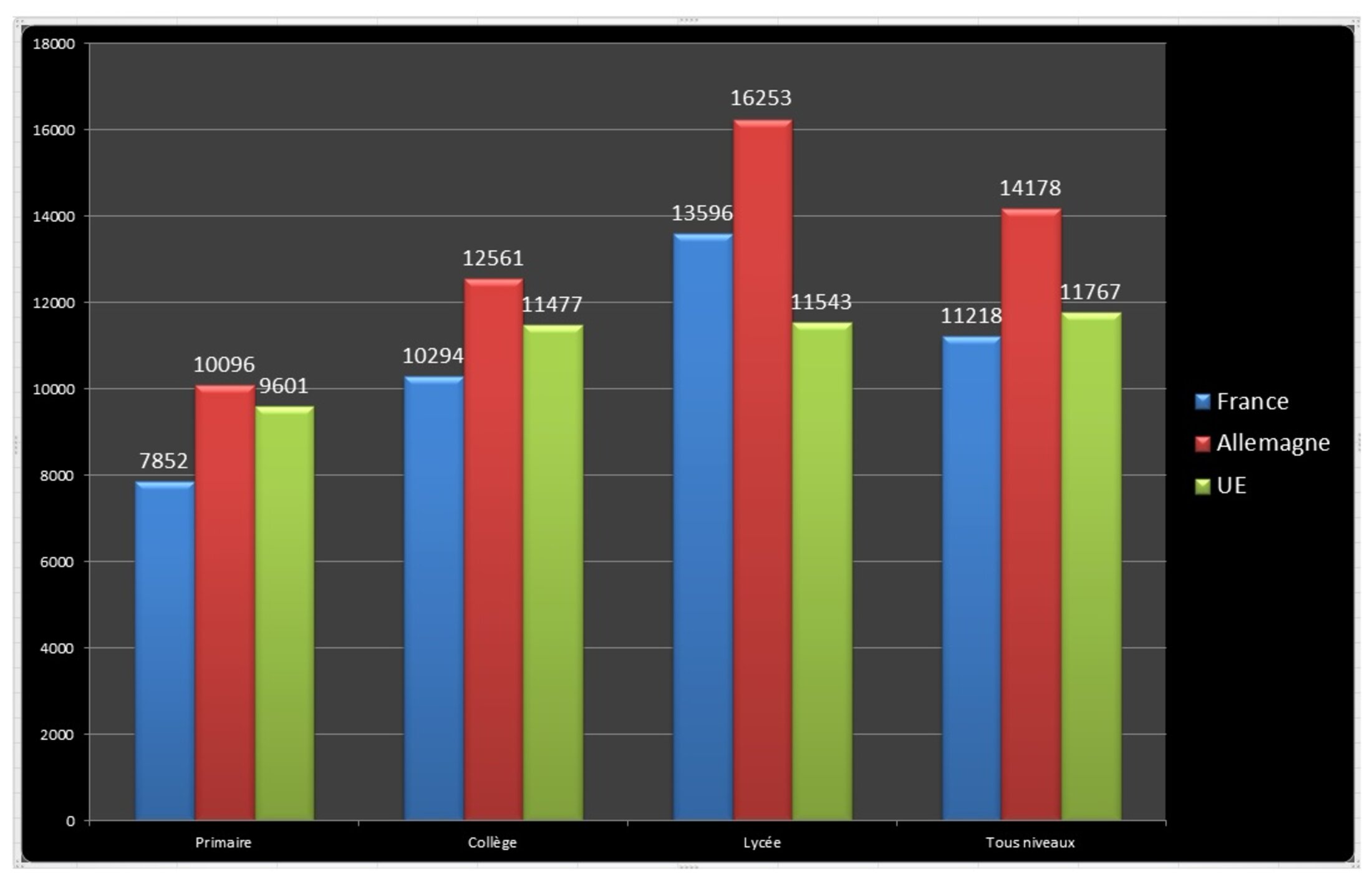

- la bien connue différence de maillage territorial, avec une plus d’établissements scolaires en France qu’en Allemagne, ce qui induit des coûts de fonctionnement plus importants en général. Mais une différence de maillage qui s’est atténuée au fil du temps, de par des fermetures d’établissements scolaires dans les zones rurales.

- proportionnellement beaucoup plus d’élèves en France par rapport à l’Allemagne.

Ainsi, en Allemagne : « Au cours de l’année scolaire 2023/2024, près de 11,2 millions d’élèves étaient scolarisés dans les 40 000 écoles générales et professionnelles où travaillent 849 000 enseignants. »

Et en France : « 11 997 900 écoliers, collégiens et lycéens (public et privé, prévision à la rentrée 2023) » et « 853 700 agents de l'éducation nationale enseignent à des élèves du 1er et 2d degrés (public et privé sous contrat, rentrée 2022) »

https://www.education.gouv.fr/les-chiffres-cles-du-systeme-educatif-6515

Pour 83 511 000 habitants en Allemagne et 68 517 000 pour la France (données 2025). Soit un ratio de 0,134 élève par habitant pour l’Allemagne, et 0,175 pour la France. Soit une valeur supérieure de 30,5 % à celle de l’Allemagne. Cette différence de ratio joue nécessairement sur le pourcentage de PIB alloué au système éducatif.

Remarque : il est étonnant qu’un indicateur tenant compte des différence de populations – au moins actives – n’existe visiblement pas, en tout ne soit pas utilisé par l’OCDE.

https://www.donneesmondiales.com/comparaison-pays.php?country1=DEU&country2=FRA

- Et il y a évidemment le fait que pour ses dépense d’éducation la France déclare dans ses dépenses afférents liées aux pensions son « CAS pensions » qui gonflent énormément ces dépenses. Le sénateur qui a élaboré ce rapport peut-il ne pas être au courant de ce gonflement des dépenses françaises d’éducation ? Cela serait extrêmement surprenant …

5) Une grosse erreur, et des plus inexplicables

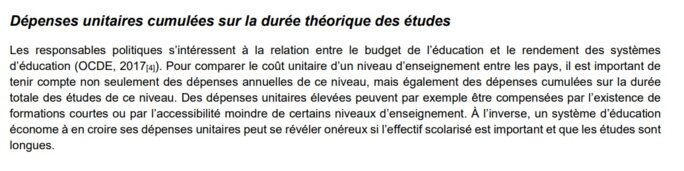

Les « Dépenses totales par élève au titre des établissements d'enseignement en 2018 » sont ensuite représentées graphiquement. Etonnamment on parle du même indicateur, la « dépense unitaire au titre des établissements », mais avec des valeurs différentes de celles données au début. En laissant ici de côté les « dépenses unitaires cumulées ».

Si les valeurs sont différentes, c’est parce que les trois premiers diagrammes les donnent pour chaque niveau considéré, le dernier diagramme donnant la valeur moyenne pour l’ensemble des niveaux « du primaire au tertiaire » (avant dernière colonne du tableau C1.1 déjà donné), quand les valeurs du début l’étaient pour le « primaire au post secondaire non tertiaire » uniquement.

Bref, en comprenant que les valeurs données au début étaient celle de la moyenne des 3 premiers niveaux, on ne pouvait pas s’attendre à trouver une inversion de l’ordre de ces valeurs entre l’Allemagne, la France, et la moyenne de l’UE. Pourtant, c’est le cas, et pour toutes les valeurs : l’ordre du début était Allemagne > France > UE, et en consultant le diagramme, la plus grande valeur est toujours pour … l’UE !

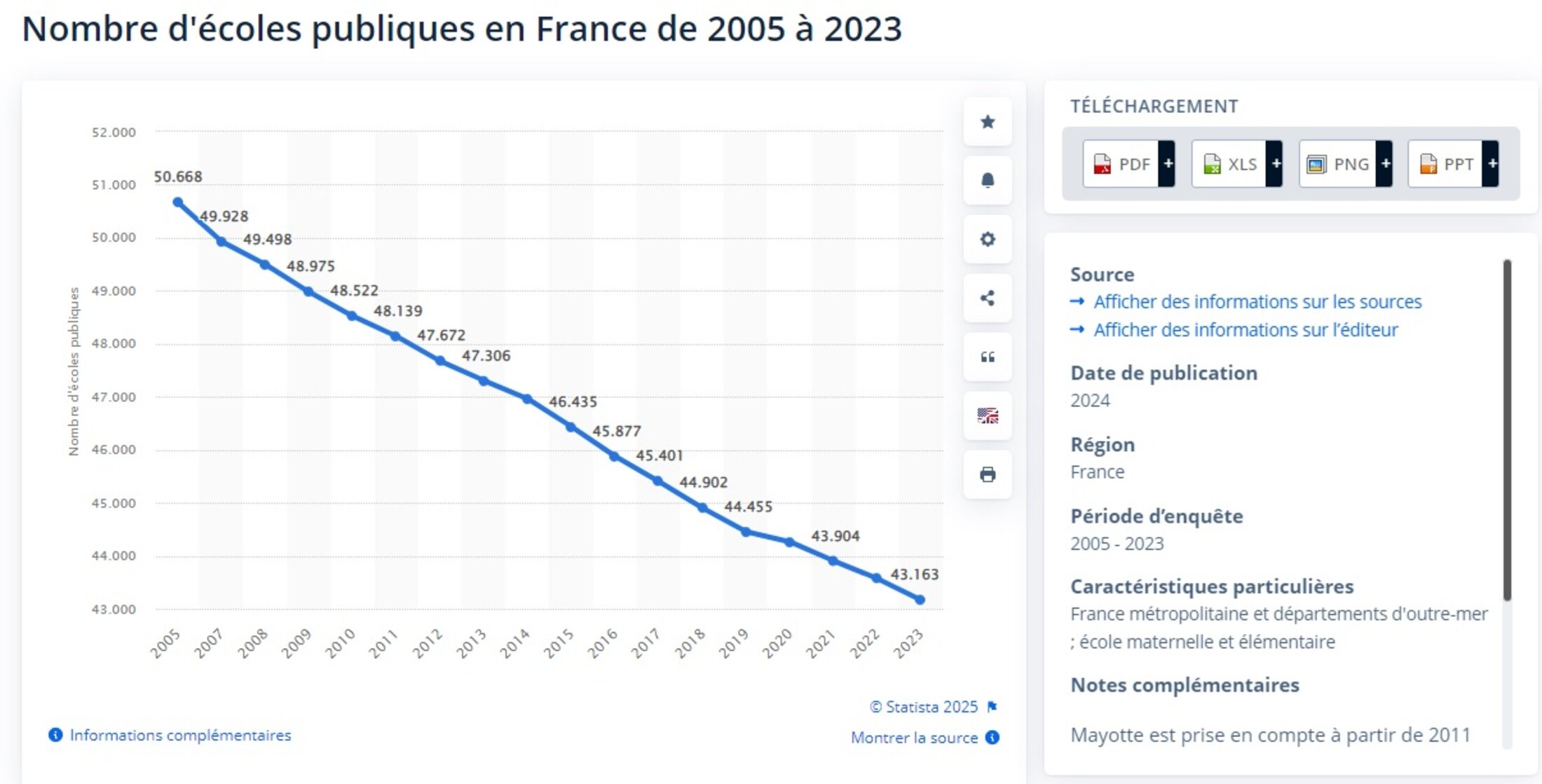

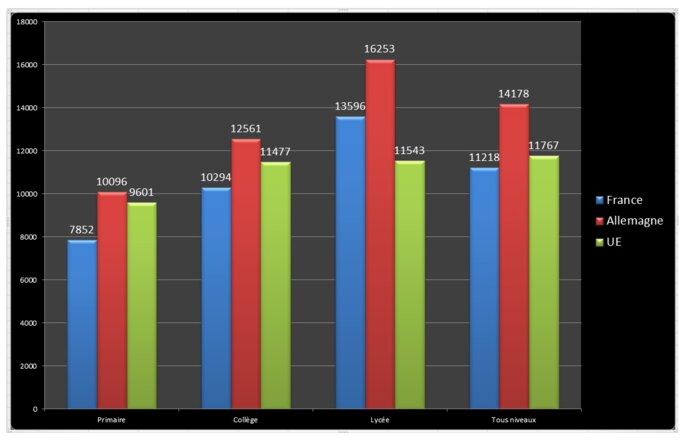

Il y a évidemment une explication : sur les diagrammes, les valeurs de l’Allemagne et de l’UE ont simplement été … inversées ! Voir l’image 3 :

Agrandissement : Illustration 3

Une erreur de représentation – ça arrive – mais le problème, c’est la suite :

« La dépense par élève en valeur absolue est proche entre la France et l'Allemagne : l'écart moyen de la dépense totale par élève confondu est inférieur à 1 000 dollars. Les dépenses par élève sont également largement inférieures aux moyennes européennes pour chaque niveau d'enseignement en France et en Allemagne. »

Donc une interprétation des diagrammes tels qu’affichés, donc erronés, alors qu’ils ne pouvaient qu’être erronés de par la contradiction évidente qu’ils représentaient avec les valeurs données dans la première partie.

L’interprétation faite est donc elle aussi complètement erronée. L’Allemagne a les dépenses unitaires d’éducation bien supérieures à la France, pour tous les niveaux, et surtout malgré les surcotisations qui gonflent les dépenses françaises ! Des dépenses unitaires toujours supérieures de plus de 1000 € quel que soit le niveau.

6) Conséquence : des analyses complètement biaisées

Le sénateur a beau écrire :

« La dépense éducative (publique et privée) rapportée au PIB est largement supérieure en France : la France consacre 5,18 % de son PIB aux dépenses des établissements d'enseignement contre 4,40 % en Allemagne et 4,25 % en moyenne dans l'Union européenne. »

Les trois remarques faites précédemment pour les seules dépenses publiques restent valables. Et la phrase :

« Comme indiqué plus haut, la France investit notamment plus que ses voisins européens dans les lycées. »

est donc fausse elle aussi – même avec les surcotisations – et ce depuis peu de temps au regard de l’Allemange. Il y a une douzaine d’années, le fait que les dépenses d’éducation pour le lycée étaient supérieures à celle de l’Allemagne donnait l’occasion à des organismes comme l’IFRAP d’en profiter pour critiquer cyniquement le système public français …

De plus quand le sénateur affirme que :

« Les écarts de dépenses ne sont pas principalement liés au nombre d'élèves par classe ni au temps d'activité des enseignants. La taille moyenne des classes dans l'enseignement public est en effet de 20,9 élèves en Allemagne, contre 22,3 élèves en France en 2019 et le temps d'instruction et d'enseignement est en moyenne inférieur à tous les niveaux d'éducation en Allemagne. »

Et bien certainement que si, puisque le sénateur part donc d’une conclusion inverse à la réalité !

Malgré les économies (de fonctionnement) faites par l’Allemagne de par un maillage territoriale plus resserré, les coûts unitaires sont plus élevés. Comme le montrent les diagrammes qui suivent, le fait d’avoir des effectifs par classes moins élevés en moyenne qu’en France, un temps d’instruction (nombres d’heures de cours annuel) plus faible, et un temps d’enseignement statutaires plus faible qu’en France, oui, cela fait augmenter les coût de fonctionnement du système éducatif allemand, jusqu’à dépasser depuis quelques temps celui des français ! Et en rappelant, il faut l’intégrer absolument, que c’est le cas en ayant des surcotisations qui gonflent les dépenses françaises !

La conclusion qu’il aurait fallu faire ? Que l’Allemagne a en fait choisi de prioriser les conditions de travail de ses élèves et de ses enseignants, quand la France depuis trop longtemps déjà a choisi de faire l’exact contraire, tout en masquant cette réalité par ces surcotisations, que ce soit au niveau national (DEPP, INSEE, Cour des comptes), ou international (OCDE, statistica, Eurydice …).

Ainsi quand une interprétation comme :

« Les différences de niveau dans la dépense d'éducation en Allemagne sont davantage dues aux coûts de structures, aux dépenses administratives ainsi qu'aux coûts auxiliaires, plus élevés en France qu'en Allemagne. »

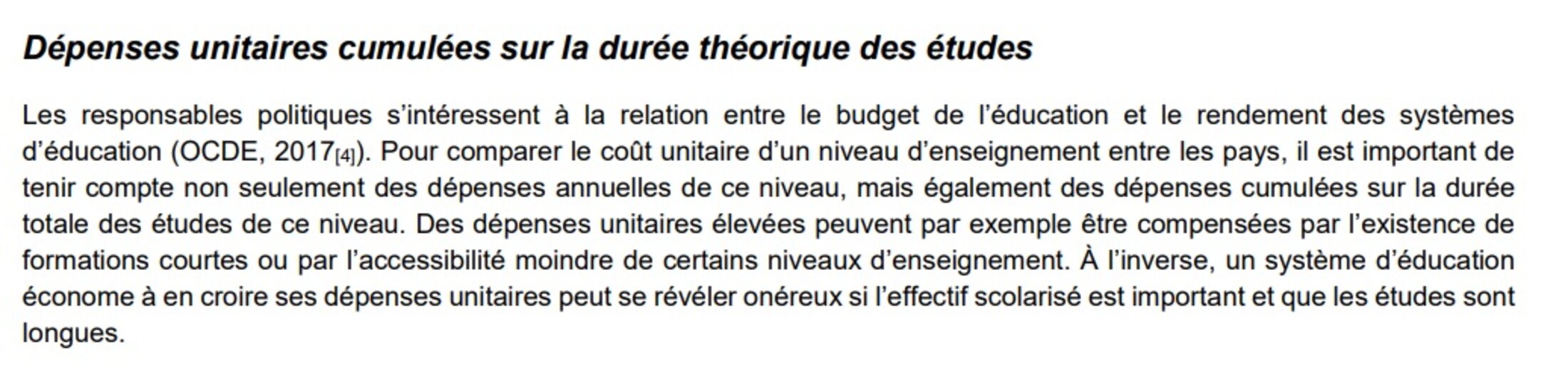

était entendable il y a surtout une vingtaine d’années, et qu’elle l’était encore il y a quelques années « grâce » aux surcotisations, elle ne l’est plus du tout maintenant (ou il y a 3 ans), même avec ces surcotisations. D’ailleurs, comme le montre l’image 4, la France n’a cessé de faire des économies par un resserrement de son maillage territorial éducatif en fermant de plus en plus d’écoles.

Agrandissement : Illustration 4

S’ensuit donc évidemment la tentative d’explication de dépenses trop importantes en France de par les conséquences du maillage plus élargi en France, avec des frais de fonctionnement et auxiliaires plus importants en proportion. Mais qui resterait éventuellement une chose à améliorer dans l’absolu, plus du tout en comparaison avec les dépenses de l’Allemagne.

7) L’institut Thomas More, le retour !

« L'institut Thomas More a réalisé en 2012 des simulations d'économies budgétaires pour le système éducatif français à partir des données de dépenses du système allemand , et montre que la France pourrait réaliser jusqu'à 20 milliards d'euros d'économies annuelles sur les coûts de structure et de l'administration. Ces données sont toutefois à considérer avec précaution du fait de leur relative ancienneté et des rapides évolutions démographiques et économiques intervenues sur la dernière décennie. »

C’est d’un cocasse …

En fait c’est même plutôt inquiétant, encore qu’on ne puisse pas savoir à quel point, dépendamment de la compréhension de la part du sénateur du travail réalisé par l’institut auquel il faut allusion.

Voir la partie qui y est consacré.

Pour « rappel » et résumé, cet institut était parti d’une estimation de la masse salariale des enseignants en multipliant leurs nombre par leur salaire moyen brut. En montrant ainsi qu’ils n’étaient donc pas au courant que les masses de rémunérations communiquées et utilisées par l’OCDE (mais aussi en France) correspondaient au superbrut, et donc incluaient toutes les cotisations sociales, dont les montants afférents aux pensions. Et donc pour la France, en incluant le « CAS pensions » et ses grosses surcotisations, avec des cotisations autres supérieures à celle de l’Allemagne. L’institut avait alors interprété les différentiels – complètement erronés – entre les masses salariales brutes et les dépenses publiques totales comme étant allouées aux autres dépenses. D’où des conclusions erronées, comme celle rappelée ici, avec les près de « 20 Md€ d’économies » réalisables.

D’ailleurs pour parler de « simulations », le sénateur semble ne pas avoir consulté – et/ou compris ? – ce « travail », puisqu’il n’y a aucune simulation, mais des calculs simples avec donc de simples comparaisons et estimations complètement biaisées.

Toujours est-il qu’à l’époque – 2012 et avec des valeurs de 2009 – effectivement on pouvait parler de sources d’économies à faire avec le système allemand. Mais depuis les gouvernements ont pris deux chemins radicalement différents : les gouvernements allemands ont continué d’investir – réellement – dans leur système éducatif – quand les gouvernements français ont continué à faire de leur système éducatif leur variable d’ajustement économique principale pour la FPE, et surtout en accélérant, en amplifiant cyniquement les économies faites surtout en s’appuyant du gel du point d’indice en 2012, donc en accélérant ce qui est factuellement un déclassement salarial de ses enseignants.

8) Les perspectives liées à la baisse démographique

Le sénateur aborde ensuite les conséquences de la baisse démographique qui avait eu lieu en Allemagne, avec les conséquences de fermetures d’établissements scolaire, et avec concertations entre l’exécutif et les Länders. Et de conseiller d’en profiter en France pour alléger les effectifs moyens par classe, mais en même temps de procéder à des fermetures d’établissement, et dans le cadre de négociations au niveau local. C’est bien la moindre des choses …

Il propose ensuite de s’inspirer des évolutions du système allemand, notamment concernant l’adaptation aux baisses d’attractivité de filières courtes à l’avantage des filières longues. Encore faudrait-il qu’une certaine qualité d’études soit conservée …

9) Rectification des valeurs

a) Application des résultats de la méthode utilisée ici

Avec la méthode utilisée dans la partie « calculs », basée sur celle de Sylvain Catherine, l’estimation du gonflement de la dépense d’éducation est de 9,8 %. Les retrancher de la dépense unitaire totale donnera une bonne estimation des valeurs réelles. Concernant les dépenses unitaires pour le primaire et le secondaire cela donnera une estimation encore légèrement supérieure à la réalité, de par la plus forte de personnels fonctionnaires dans ces niveaux au regard du supérieur. Voir image 5 :

Agrandissement : Illustration 5

b) A partir des résultats de l’IPP

L’IPP a appliqué sa méthode pour donner les valeurs rectifiées des surcotisations concernant le budget de l’EN, mais aussi des dépenses unitaires des trois niveaux, et de la DIE en pourcentage du PIB. Et ce pour l’année 2023.

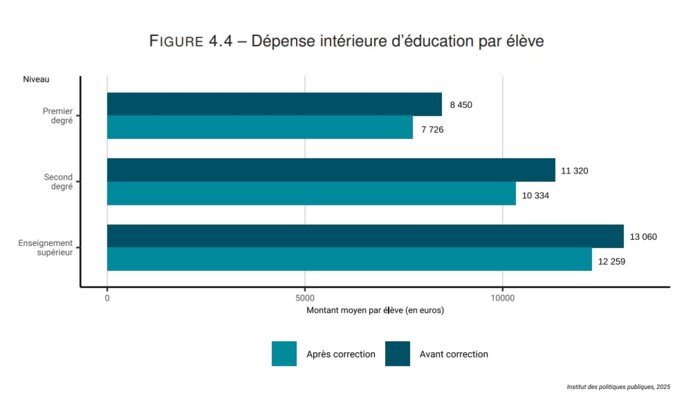

Concernant les dépenses unitaires, le gonflement est moindre avec 6,53 % pour l’enseignement supérieur, 9,37 % pour le premier degré, et 9,54 % pour le second degré. Image 6 :

Agrandissement : Illustration 6

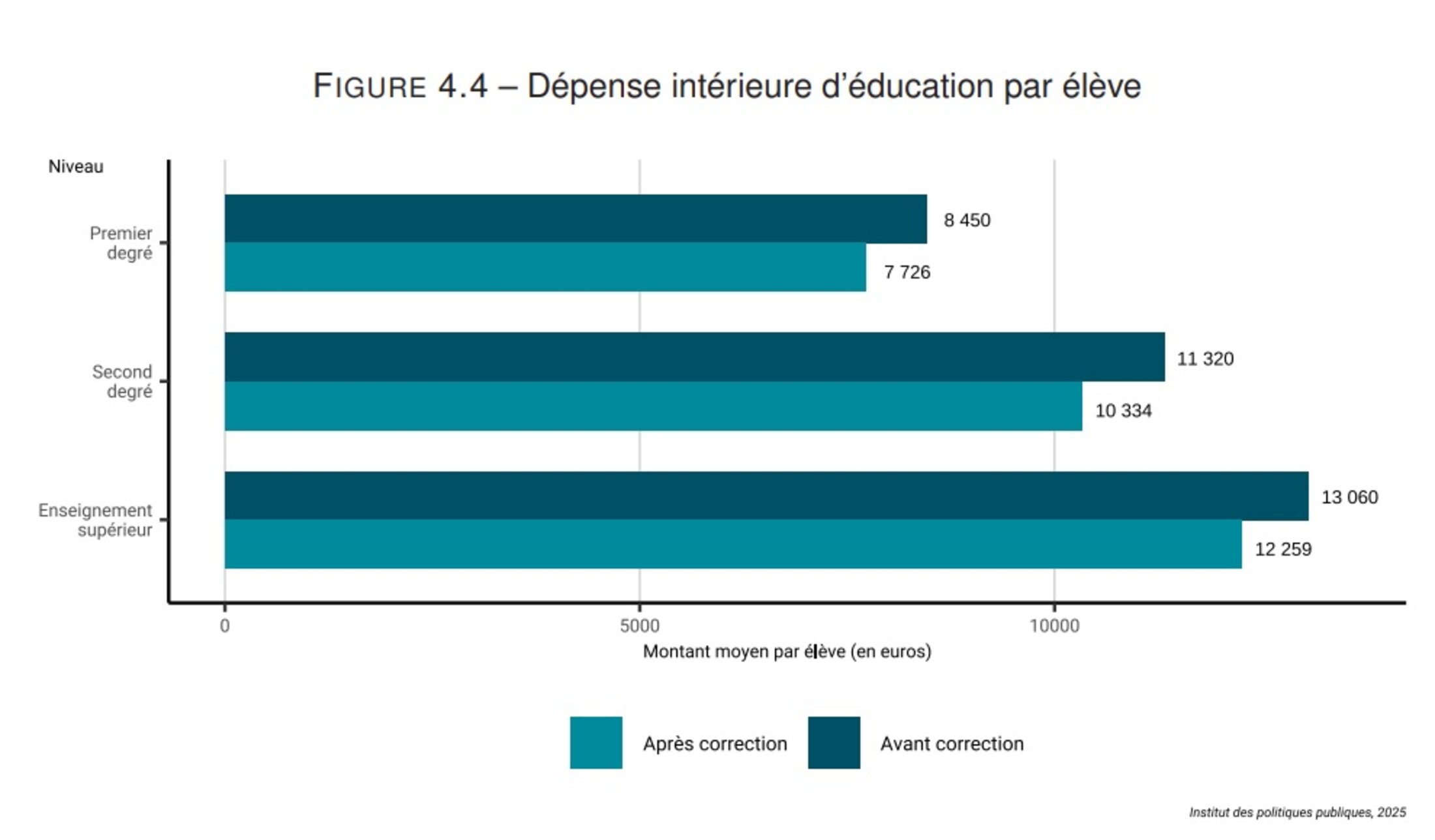

L’application à la DIE donne logiquement une rétrogradation de la France, très criante pour l’école primaire qui était déjà sous la moyenne de l’OCDE surcotisations incluses. Image 7 :

Agrandissement : Illustration 7

10) Conclusion

Au-delà d’une vision simpliste – et bien pratique, en fait économique - concernant l’attractivité du métier d’enseignant, les analyses et conclusions du sénateur sont pour le moins biaisées, de par l’erreur expliquée ici, et l’instrumentalisation faite – consciente ou non – des surcotisations qui découlent, dans les dépenses d’éducation, de l’intégration du CAS pensions dans ces dépenses, et contrairement à ce que l’OCDE pourtant demande officiellement (voir partie correspondante).

Si les dépenses d'éducation par élève étaient discutable il y a une douzaine d'années encore - mais avec les surcotisations comptées (moindres) - elles ne le sont plus du tout depuis quelques années, même avec ces surcotisations qui ont par ailleurs augmenté depuis.

La question principale est donc : est-il possible que le sénateur ne soit pas au courant que des surcotisations gonflent toutes les dépenses d’éducation, permettant ainsi des baisses réelles d’investissement de la France dans un secteur aussi important ? Que la DEPP, qui élabore ces dépenses, mais aussi l’INSEE, procède à une instrumentalisation que l’on peut qualifier de relativement passive, puisqu’elles ne les mentionnent jamais et n’en tiennent alors évidemment jamais compte dans leurs analyses (voir parties correspondantes) ?

Que, pire encore, un organisme comme la Cour des Comptes – qui est évidemment au courant de ce stratagème - commence chacun de ses rapports du système éducatif en mettant en avant les « augmentations constantes de budgets » - ce qui est pour le moins « trompeur » - pour pouvoir mieux ensuite légitimer des critiques qui ne repose sur rien en réalité ? Que donc l’OCDE – que l’on voit afficher une rigueur et une probité en toutes circonstances - se dévoie en acceptant que la France – et a priori aussi le Royaume-Uni – use de ce stratagème dans la déclaration de ses dépenses d’éducation, participant ainsi à tromper toutes les comparaisons internationales avec la France ?

Il serait intéressant d’avoir les réactions du sénateur, une fois la prise en compte de ce qui a été dit voire démontré ici …

Lien de la publi d'intro comportant les liens vers les autres développements :