L’IFRAP et ses « études » …

I. UNE PRESENTATION DE L’IFRAP

C’est un think-tank libéral « reconnu d’utilité public » et même ayant le titre de « fondation ». Il s’attaque principalement aux services publics et à leurs fonctionnaires. Si elle a fait de l’Education nationale publique sa cible privilégiée, c’est probablement parce qu’elle y concentre le plus de fonctionnaires, et surtout de budget. Sa libéralisation, voire sa privatisation, et avec mise à terre du statut des enseignants fonctionnaires, est l’objectif de ces attaques.

Pourquoi pas, à partir du moment où cet organisme qui s’affiche comme « scientifique » produisait des études et argumentations à la hauteur de ses récriminations.

Or, c’est tout le contraire. L’IFRAP brille par ses études biaisées, et de façon très souvent grossière, caricaturale, comme nous le verrons ici.

II. L’ETUDE DE JUIN 2011 : COMPARATIF PUBLIC/PRIVE

Concernant la partie concernant l’instrumentalisation du CAS pensions, voir le 3)b)

1) « Éducation : l'enseignement public beaucoup plus cher que le privé »

C’est le nom de l’article de l’IFRAP qui relaie son « étude » parue dans un numéro de « Société civile » n° 114 de juin 2011 (« dossier réalisé par Agnès Verdier-Molinié et Charlotte Uher ») :

https://www.ifrap.org/la-revue/education-lenseignement-public-beaucoup-plus-cher-que-le-prive

Une « étude » de 10 pages (téléchargeable à partir de cette adresse) qui consiste principalement à démontrer que le public coûterait plus cher que le privé en analysant 3 axes : le coût des retraites, l’investissement des ménages, les investissements dans les établissements, et le coût des personnels techniques.

Le debunking des deux derniers points serait très certainement très intéressant en amenant son lot de surprises, mais nous ne nous intéressons évidemment ici qu’au seul premier point, en lien avec notre sujet.

L’affirmation qui nous intéresse est la suivante, concernant le surcoût par élève (page 12, la pagination commençant à 11) :

« Le surcoût des retraites publiques semble être la meilleure piste pour expliquer l’écart de coût. En effet, entre 570 (premier degré) et 1 200 euros (second degré) de surcoût viennent des retraites publiques.»

Avec une première remarque : il s’agit donc ici des « dépenses de retraites », et non des montants des « cotisations de retraite. La question ne s’est même pas posée. Pourtant cela a son importance, comme on le verra.

2) Les précisions données

Le cout de la pension est obtenu en divisant les masses de pensions par le nombre d’élèves. Avec les précisions suivantes, page 15 :

« Les dépenses de retraite n’apparaissent pas dans le RERS à l’onglet que nous avons utilisé, mais dans les rapports annexés aux projets de lois de finances de règlement (RAP) informent des dépenses de retraites pour les enseignants du public, via le « compte d’affectation spéciale des pensions » (CAS pensions). En 2008, en tant qu’employeur, l’État a contribué à hauteur de 5 131,86 millions d’euros au CAS pensions pour le premier degré public (pour un taux de cotisation de 55,71 %) et 7928,21 millions d’euros pour le second degré public. Pour les enseignants du privé, l’État verse 25,85 millions d’euros au CAS pensions, mais cette dépense ne concerne que les enseignants titulaires du public qui exercent dans les établissements privés sous contrat: environ 1 200 agents, pour la plupart agrégés, affectés en classe préparatoire aux grandes écoles. S’y ajoute une subvention de 268 millions d’euros, destinés au Retrep (Régime temporaire de retraite, voir encadré). Enfin, les autres enseignants du privé cotisent aux caisses de retraite complémentaire Arrco et Agirc. Le volume de ces cotisations employeurs (d’environ 15 %) n’est pas indiqué, nous l’avons évalué à 191,36 millions d’euros pour le premier degré privé sous contrat, et 466,09 millions d’euros pour le second degré. »

Passons sur la faute de syntaxe de la première phrase.

- Une première erreur, grossière : les montants donnés pour le public correspondent donc bien au « CAS pensions » pour chaque mission, mais correspondent alors à TOUS les personnels fonctionnaires des programmes, donc pas seulement les enseignants fonctionnaires. Et les enseignants contractuels ne sont donc pas inclus. L’utilisation de ce montant est donc extrêmement aléatoire, pour ne pas dire pas pertinent du tout, car ne correspondant donc pas aux « pensions des enseignants ».

- Une remarque qui fait suite à celle du paragraphe précédent : oui, les montants des CAS pensions constituent bien des montants pour couvrir les « dépenses de retraites ». La « subvention de 268 M€ destinés au RETREP », correspond donc à un financement d’alignement de l’âge de départ à la retraite sur les fonctionnaires, elle doit donc être comptée dans le cadre de « dépenses de retraite ». Par contre les montants donnés ensuite sont des montants de cotisations pour l’AGIRC-ARRCO. Ils ne sont donc pas directement comparables – ou additionnables – à des montants de dépenses … En remarquant qu’en plus ces montants sont donnés au doigt mouillé.

- Une autre erreur, dans la logique de la première : pour le privé, le CAS pension « ne concerne que les enseignants titulaires du public » … donc pas seulement, mais aussi les fonctionnaires non enseignants qui travailleraient dans l'enseignement privé, même s’ils ne sont pas nombreux.

- Concernant les « 1200 agents » auxquels correspondraient donc les 25,85 M€ de CAS pensions :

25,85 M€ / (1200 * 12) = 1796 € … mensuels, pour ce qui est censé représenté les cotisations de pension pour chacun de ces 1200 agent sen moyenne ! Il aurait dû sembler évident à l’IFRAP que ce CAS pensions correspondait donc à bien plus que des cotisations. A moins qu’il ne le sache déjà, évidemment.

- Surtout, ce CAS pensions correspond à des montants payés pour TOUS les fonctionnaires, qu’ils soient enseignants retraités, ou de la Poste/Orange, militaires, policiers,etc. Donc comportent les surcotisations de pensions, estimés à 40 % du montant. Soit un peu plus de 2 Md€.

Remarques :

- Il est d’autant plus étonnant – ou pas ? - que ce serait des experts de l’Education Nationale qui aurait déclaré que :

« le surcoût venait exclusivement du coût des retraites publiques. En effet, l’État employeur cotise beaucoup plus pour les retraites des enseignants du public que pour celles des enseignants du privé. »

D’en déduire alors que ces experts ne savent pas du tout ce que représente réellement ce CAS pensions. Et l’IFRAP visiblement encore moins … what else ?

- Il faut comprendre deux choses importantes : d’abord le fait de présenter des budgets « CAS (pensions) inclus » ou « hors (pensions) CAS » induit nécessairement le néophyte –ou, force est de le constater, certains supposés « experts » - à l’erreur en considérant implicitement – car en légitime première idée – que les montants y afférant représenteraient bien les pensions (ou bien évidemment la masse des cotisations) des personnels concernés. Une induction en erreur jamais levée explicitement dans les présentations faites, de la même façon que les surcotisations ne sont pas et ne seront jamais mentionnées. Comme aussi, comme on l’a vu dans les autres parties, pour la présentation faite des dépenses d’éducation, que ce soit par le DEPP, l’INSEE, mais aussi le Cour des Comptes … et encore l’OCDE ! La constatation que tout semble fait – en ne faisant rien – pour brouiller les pistes, pour renforcer non pas la simple confusion mais en réalité l’induction en erreur, est indigne d’un pays comme la France, censé faire en sorte de que des débats sur des sujets aussi importants se fassent en toute transparence. Quand on en est à l’exact contraire.

Mais il faut aussi comprendre quelque chose qui ne peut donc pas être compris dans ces conditions : les montants des pensions autres que celles des personnels fonctionnaires de l’EN – donc celles n’étant pas incluses dans le « CAS pensons » - le sont dans le budget « hors cas ». Nécessairement. En conséquence cela peut évidemment être aussi instrumentalisé, et peut poser question quant à la pertinence de comparer par exemple des masses salariales d’un pays à l’autre, sans préciser ce qui est loin d’être un détail. D’autant plus quand un pays comme la France privilégie depuis longtemps mais surtout depuis quelques années la contractualisation dans ses recrutements de personnels du système éducatif, et que les cotisations correspondantes gonflent ainsi le budget « Hors CAS » …

Voir par exemple page 40 du projet de loi des finances pour 2008 pour le montant du CAS du premier degré :

3) Les données utilisées

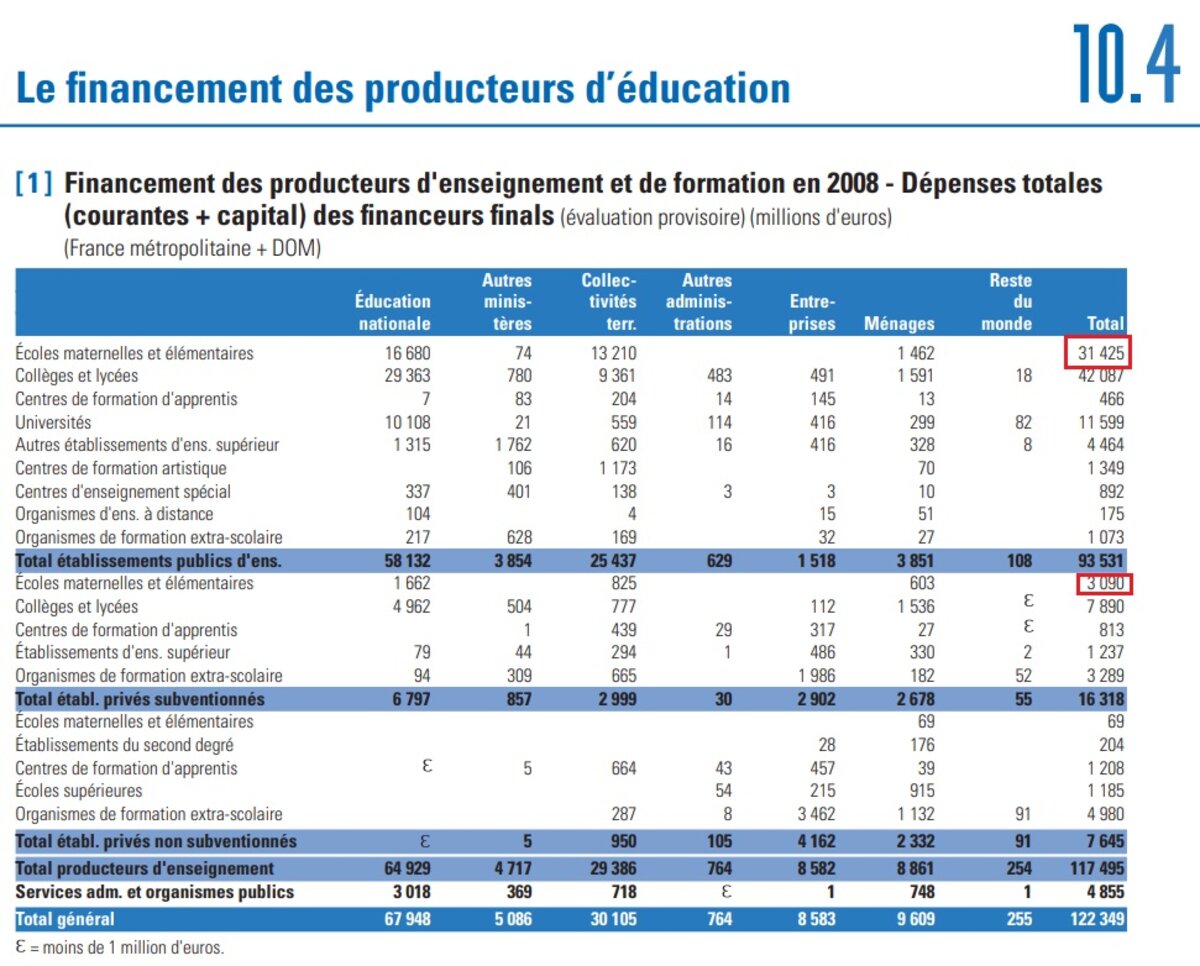

Pour obtenir les résultats des tableaux 1 et 2, l’IFRAP utilise, comme indiqué, les montants de dépenses d’éducation indiqués dans le RERS 2010 donnant les valeurs de 2012. L’intérêt c’est que contrairement à l’OCDE, ces dépenses sont données par secteur, public et privé. Le tableau utilisé par l’IFRAP est celui du paragraphe 10.4 représenté dans l’image 1 :

Agrandissement : Illustration 1

3) Vérification des calculs : tableau 2

Nous nous intéressons ici aux résultats présentés dans le tableau du paragraphe 2 page 14. Nous reviendrons ensuite au tableau 1 car les correctifs obtenus pour le tableau 2 seront ceux à appliquer pour le tableau 1.

a) Sans correction

Avec les montants non rectifiés, on obtient, pour le public et en coût par élève :

- Premier degré : 5 131,86 M€ / 5 746 100 = 883,1€

- Second degré : 7928,21M€ / 4 211 700 = 1882,4 €

- Pour le privé :

Comme il faut obtenir un coût pour chaque niveau, et que deux montants – CAS et subvention - sont donnés pour l’ensemble des deux niveaux, on doit partir du principe que l’on peut les répartir proportionnellement aux montants des cotisations données. On obtient ensuite :

Premier degré : 276,9 M€ /878 429 = 315,2 €

Second : degré 674,4 / 1095828= 615,4 €.

Ainsi les différentiels sont de :

883,1 – 315,2 = 578 € pour le premier degré et 1882,4 – 615,4 = 1267 € pour le second degré.

Ce qui donne donc un écart de 7 € et de 1 € respectivement pour les 1er et 2nd degré obtenus par l’IFRAP.

b) Avec correction

Seules les valeurs pour le public sont donc changées. Il s’agit de retrancher 40 % pour chaque montant de CAS utilisé, ce qui revient, au vu du calcul, à les retrancher du taux obtenu sans correction.

Ainsi pour le premier degré : 883,1 * 0,6 = 583,9 €

Et pour le second degré : 1882,4 * 0,6 = 1129,5 €

Ainsi les différentiels deviennent :

583,9 – 315,2 = 269 € pour le premier degré et 1129,5 – 615,4 = 514 € pour le second degré.

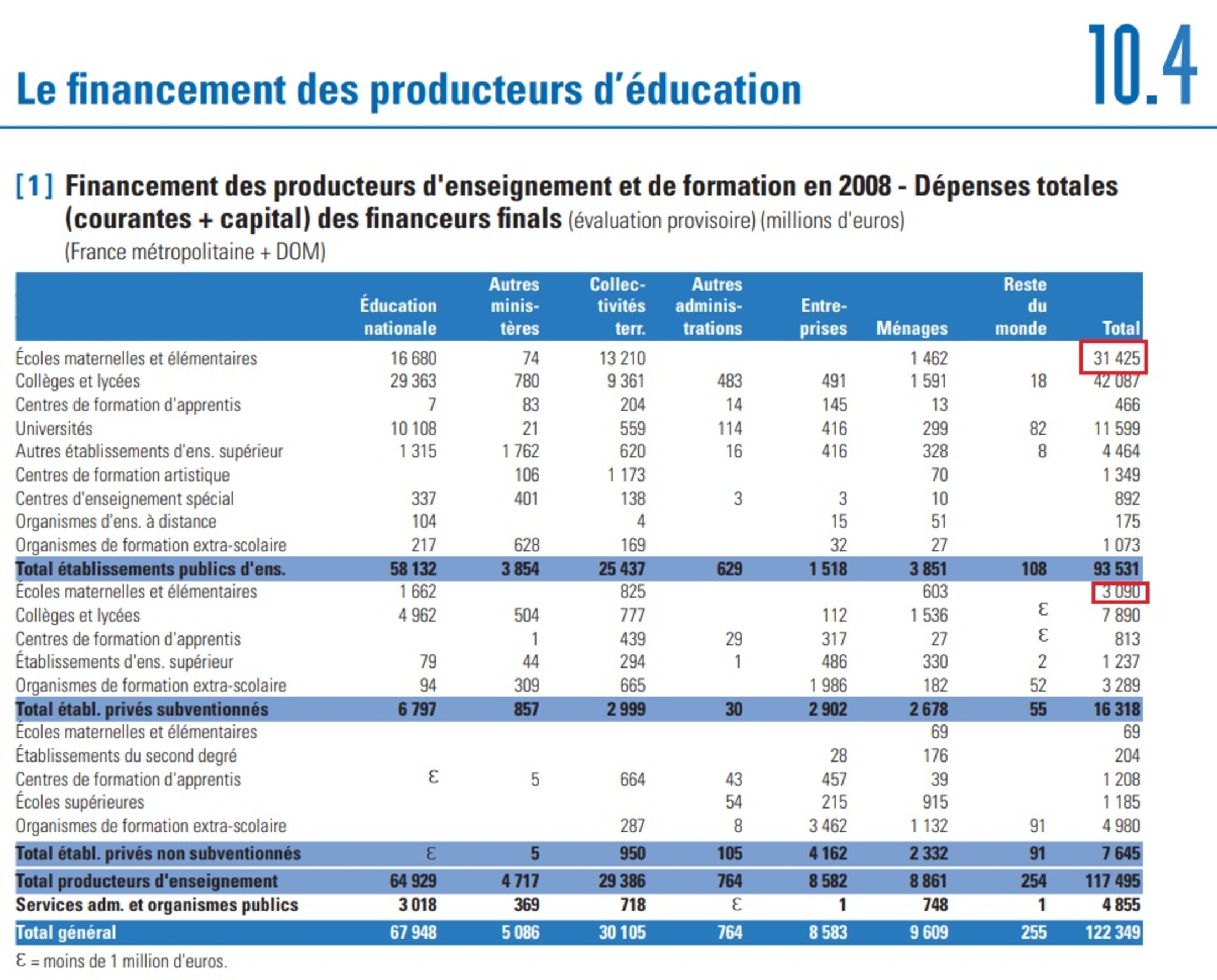

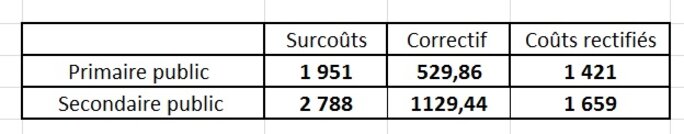

4) Tableau 1 (page 13, image 2)

Du paragraphe « Comparaison des coûts globaux d’enseignement public et privé pour les premier et second degrés » :

Agrandissement : Illustration 2

Les dépenses totales sont divisées par les nombres d’élèves pour obtenir la « dépense moyenne par élève ». Le surcoût présenté est alors la différence entre les deux valeurs.

Il faut comprendre que dans les dépenses du public les surcotisations sont incluses, mais pas dans le privé. Ainsi pour obtenir les valeurs corrigées, il suffit de retrancher les mêmes montants que pour le tableau 2, donc 40 % des CAS.

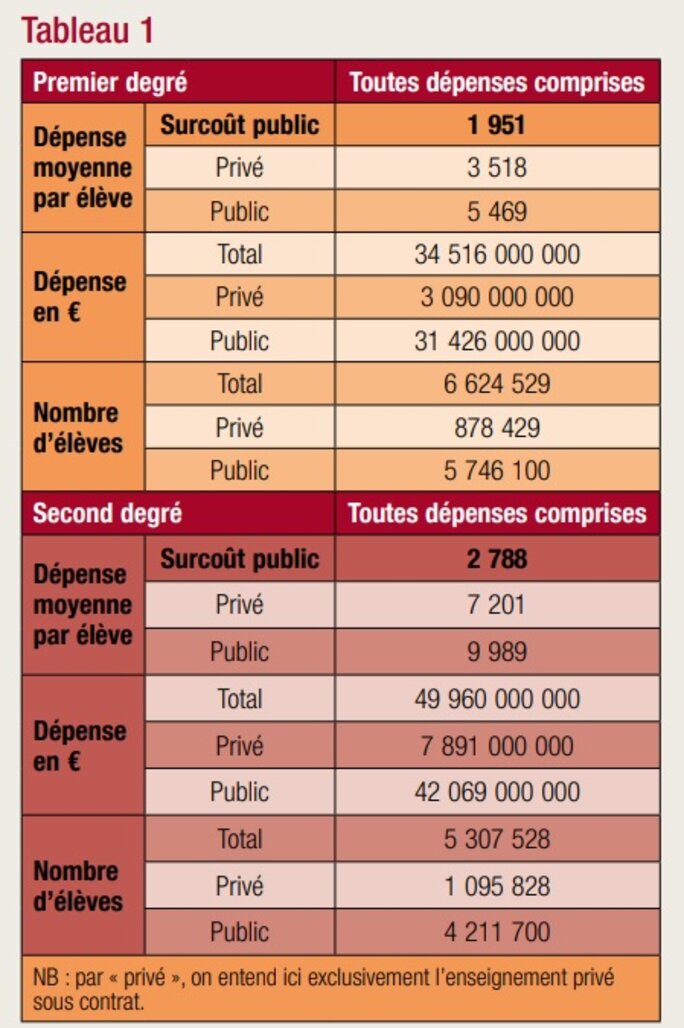

On obtient les dépenses corrigées suivantes (image 3):

Agrandissement : Illustration 3

4) Interprétation et conclusion : pensions

Il réside, sans surprise, un « surcoût » pour le public concernant les pensions.

«Sans surprise » car en assimilant le CAS pension du public à la seule « pension des enseignants », car d’une part on ne compte pas alors les cotisations de pensions des contractuels – ce qui donnerait un effet à la hausse des surcoûts, mais surtout d’autre part on compte alors à l’inverse les autres personnels fonctionnaires – effet à la hausse – dont tous les cadres A + qui ont des pensions bien supérieures à celles des contractuels, comme les inspecteurs et les cadres des différentes instances, dont les surcotisations sont proportionnelles à des montants de pensions déjà plus élevés que ceux des enseignants.

5) Interprétation et conclusion : dépenses totales

Donnons une autre explication factuelle, concernant le différentiel résiduel. Une explication qui aurait d’ailleurs dû être entrevue par les autrices de cette étude, puisqu’elle faisait partie des hypothèses d’entrée : les salaires !

Une étude récente de la Cour des Comptes de juin 2023 sur l’enseignement privé révélait les économies faites par l’Etat sur la masse salariale des enseignants, ceci étant dû à plusieurs facteurs, ainsi page 39 :

« L’absence de titulaires remplaçants, la forte proportion de professeurs délégués et le moindre emploi des agrégés contribueraient notamment à expliquer un moindre coût par élève de l’enseignement privé sous contrat que pour le secteur public.»

De plus, page 41 :

« Par exemple, en 2020, un professeur des écoles titulaire du public était payé en moyenne 242 € bruts de plus qu’un professeur des écoles de l’enseignement privé. De même, un professeur certifié dans le second degré public gagnait en moyenne 222 € bruts de plus que son homologue du secteur privé. Cette moyenne s’explique par la moindre proportion de professeurs agrégés et la forte proportion de maîtres délégués, (…) et par le fait qu’à âge égal, les professeurs du privé sont moins avancés dans leur carrière, ayant débuté l’enseignement plus tardivement. Par ailleurs, il n’y a pas d’éducation prioritaire dans le privé sous contrat, si bien que seuls les enseignants du public bénéficient des primes correspondantes. »

L’Education prioritaire induit aussi un surcoût nécessaire, hors primes enseignants, qui ne peuvent donc pas concerner les écoles privées sous contrat.

A cela il faut rajouter un nombre moindre en moyenne d’heures supplémentaires par enseignants, comme l’indique clairement les récents RERS.

En faisant remarquer que ces RERS ne faisaient pas apparaitre les salaires des enseignants à l’époque (pour 2008). De plus, même si cette étude de la CC date de 13 ans après celle de cette étude, les structures ne peuvent pas changer de façon significative.

Il faut aussi avoir conscience des contreparties, du fait qu’il y a incomparabilité directe, et encore moins via uniquement des chiffres, des deux systèmes du point de vue des enseignants. Les avantage et inconvénients font que l’un des deux systèmes est choisi en priorité, et il faudrait ainsi éviter les conclusions hâtives, comme sait si bien le faire l’IFRAP !

Par exemple, page 42 :

« Pour la majorité des professeurs auditionnés, l’écart de rémunération avec les professeurs du public a été mis en balance avec le recrutement local, qui leur a permis de rester près de chez eux. Certains mettent aussi en avant de meilleures conditions d’enseignement, dans un établissement doté d’un projet auquel ils adhèrent. »

De meilleures conditions d’enseignement, généralement « favorisées » par (page 11) :

« Les élèves de familles très favorisées, qui constituaient 26,4 % des effectifs de l’enseignement privé sous contrat en 2000, en représentent 40,2 % en 2021 et les élèves de milieux favorisés ou très favorisés sont désormais majoritaires dans ce secteur (55,4 % en 2021) alors qu’ils représentent 32,3 % des élèves dans le public (...). Ces écarts importants sont confirmés par tous les indicateurs, notamment les « indices de position sociale » (IPS). (…) Les explications à ce phénomène sont nombreuses : une baisse des effectifs dans les établissements où la mixité sociale est traditionnellement la plus forte (écoles rurales et lycées professionnels), des stratégies croissantes des familles visant à éviter les établissements publics de secteur, des frais de scolarité qui peuvent évincer une partie des familles les plus modestes, une politique de sélection des élèves qui ne prend qu’insuffisamment en compte des objectifs d’ouverture sociale. (…). L’enseignement privé sous contrat apparaît ainsi majoritairement comme un enseignement « de recours » face à un enseignement public perçu par une partie des familles comme moins performant et moins sécurisant. Il se montre soucieux des objectifs de mixité sociale, mais force est de constater qu’aucune mesure dans ce sens n’est aujourd’hui véritablement suffisante. »

Page 44 :

« Dans les établissements privés, la gestion de la vie scolaire est facilitée par le recrutement des élèves, de milieux plus favorisés et choisis par l’établissement, et par la possibilité de renvoi des élèves posant des problèmes de discipline, sans délai ni procédure imposée par le ministère de l’éducation nationale.»

Puis :

« Une enquête réalisée par la DEPP en 202133 montre que les enseignants du secteur privé sous contrat se sentent mieux dans l’établissement et mieux considérés par leur hiérarchie directe que les enseignants du secteur public. Ainsi, 89,7 % des enseignants du secteur privé sont tout à fait ou plutôt satisfaits du climat scolaire dans leur établissement, contre 67,4 % des enseignants du secteur public. »

Page 74 :

« Contrairement à l’enseignement public, les établissements privés peuvent sélectionner leurs élèves. Le choix des meilleurs dossiers scolaires des enfants, ou des familles les plus motivées, conduit à améliorer les résultats d’un établissement aux examens et à réduire la mixité sociale au sein des établissements. »

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2023-10/20230601-enseignement-prive-sous-contrat.pdf

Rajoutons d’autres problématiques qui diffèrent : dans le privé la privé la pression des familles sur l’enseignant a toujours été plus importante, de par une position plus prégnante de consommateur/clients, mais cela s’est accentué aussi dans le public de par les réformes sur le contrôle continu qui prend de plus ne plus d’importance pour l’obtention des diplômes et la suite sur Parcours Sup.

Il faut aussi avoir conscience d’une réalité que l’IFRAP ne reconnaîtra que si elle sert son discours, et non évidemment comme un argument pro école publique : la dégradation constante des conditions de travail dans l’EN publique, due à une politique de rationalisation beaucoup mieux supportée – et accompagnée – dans l’Ecole privée. Voir le paragraphe 3) de la partie sur la Cour des Comptes pour une analyse générale sur le sujet.

Ainsi quand la Cour des Comptes déclare que « Hors retraites et hors investissements pour le second degré, l’écart s’amenuise mais ne disparaît pas : il est toujours de l’ordre 721 à 1 313 euros par élève et par an », il devrait supprimer un certain nombre d’autres biais qui expliquent parfaitement ce différentiel résiduel.

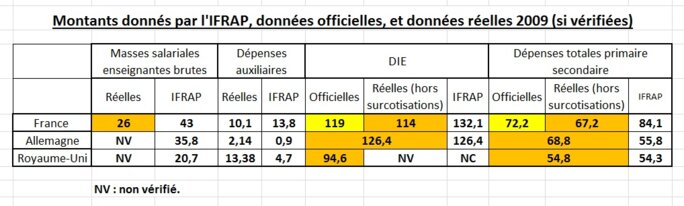

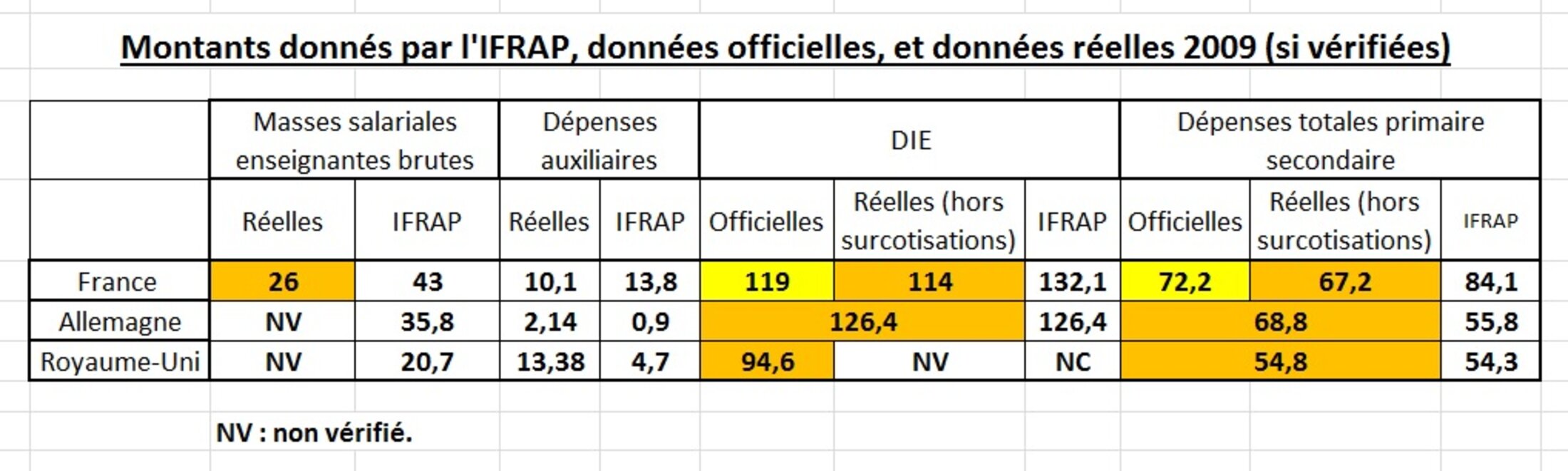

Remarque : la dépense intérieure d’éducation (DIE)

Dans l’encadré page 16, l’IFRAP aborde logiquement la DIE. Evidemment elle compare avec l’Allemagne, qui pour rappel n’inclut pas de surcotisations dans sa DIE. Pour 2009, les surcotisations sont estimées à environ 9 Md€. Ce qui change beaucoup la donne, de par les effets de ces baisses de budgets réelles sur les conditions de travail et l’attractivité du métier d’enseignant.

Est citée cette DGRH du MEN, une certaine Josette Théophile :

« Quand on compare [le système éducatif français] avec d’autres systèmes, le constat est très clair : au-delà d’un certain investissement, que la France a largement atteint, on améliore les résultats avec plus de souplesse, de décloisonnement et de mutualisation. »

Ce seuil qui fut très certainement atteint – dans les années 70 ? – l’était-il toujours en réalité avec une baisse de 9 Md€ ? Qu’entendre aussi par « souplesse, décloisonnement, mutualisation » ? Un discours évidemment biaisé, déjà à l’époque, et qui n’aura très probablement pas été contredit ...

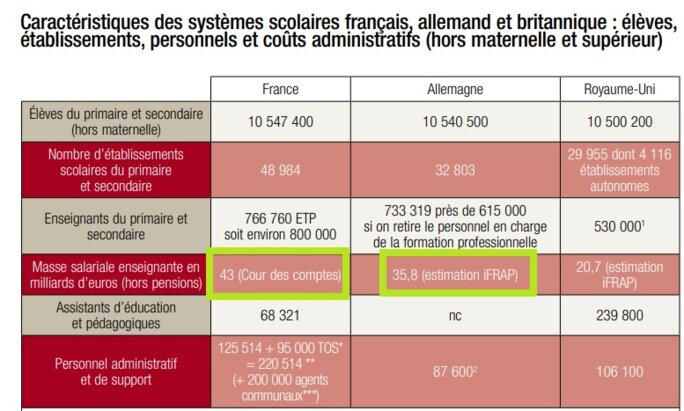

III. L’ « ETUDE » DE 2013 : COMPARATIF ENTRE PAYS

1) « Education : pourquoi la France surpaye et comment en sortir » (septembre 2013)

https://www.ifrap.org/la-revue/education-pourquoi-la-france-surpaye-et-comment-en-sortir

Là encore la diffusion de l’ « étude » de l’IFRAP passe par sa revue « Société Civile » (n°138) : « Éducation : Pourquoi la France surpaye et comment en sortir » (« ÉTUDE réalisée par Manon Meistermann et Charlotte Uher »).

Elle est censée «faire suite » à l’étude précédente, et en partant sur la comparaison du système éducatif de la France avec ceux de l’Angleterre et de l’Allemagne, et pour l’enseignement primaire (hors maternelle) et secondaire. A partir d’une constatation de résultats proches sur le niveau des élèves, l’IFRAP s’intéresse évidemment aux différences de coûts entre les trois pays, voulant à tout prix montrer que les « surcoûts » constatés pour la France ne sont pas du tout justifiés …

Spoiler : on monte ici d’un cran concernant le « manque de rigueur » supposé dont fera preuve une nouvelle fois l’IFRAP. Avec toujours l’instrumentalisation des surcotisations qui lui sembleront encore inconnue pour lui, et dont il sera donc spécifiquement question ici.

2) Principe et méthode utilisée dans l’étude

Comme pour l’étude de 2011, l’IFRAP va partir dans un premier temps des données du RERS pour les effectifs de personnel, et de celles de la Cour des Comptes pour les masses salariales, en vue d’établir les dépenses d’éducation en incluant tous les acteurs, donc Etat, collectivités, communes. Elle va aussi utiliser les données de l’OCDE pour les dépenses d’éducation publique et totale. Le but est de comparer ensuite les dépenses qu’elle aura établies entre les trois pays considérés, donc la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Les données sont celles de l’année 2009/2010, voire 2011 pour une en particulier.

3) la présentation faite

La présentation est rendue confuse de par des tableaux balancés en bloc dès la deuxième page, et surtout ceux de la troisième page font penser à un patchwork dont il est difficile de trouver une cohérence d’ensemble. On a donc des hypothèses qui sont prises et qu’il faut parfois deviner. Une exploitation et parfois une explicitation progressive aurait été judicieuse, mais c’est tout le contraire : la suite se réfère ensuite aux différents tableaux ça et là.

Surtout la vérification des données est rendue d’autant plus difficile que des valeurs sont fausses ou ne correspondant pas à son libellé, et que des « stratagèmes » – car de façon très certainement volontaire - sont mis en œuvre.

Le « champ » pris pour l’étude, pour certains tableaux, ce sont les enseignements primaire et secondaire, hors maternelle. Pourquoi avoir exclu la maternelle, plutôt que de prendre la totalité du premier degré ? La raison n’est pas donnée, et cela aurait été judicieux de le faire.

On peut supposer que cela est lié à la présentation des données faite par l’OCDE, dont l’IFRAP aura possibilement tiré une partie de ses donénes. En effet la maternelle – nommée « préprimaire par l’OCDE » - n’apparait pas dans tous ses tableaux, comme par exemple celui qui sera utilisé pour les « services auxiliaires ».

Ou encore cela peut être dû à la difficulté rencontrée d’obtenir par exemple les masses salariales de ces enseignants de maternelle pour les autres pays.

Toujours est-il qu’en plus de ne pas en donner la raison, cela complexifie l’ensemble, d’autant que l’IFRAP utilisera parfois le champ incluant les maternelles au fil de l’ « étude ».

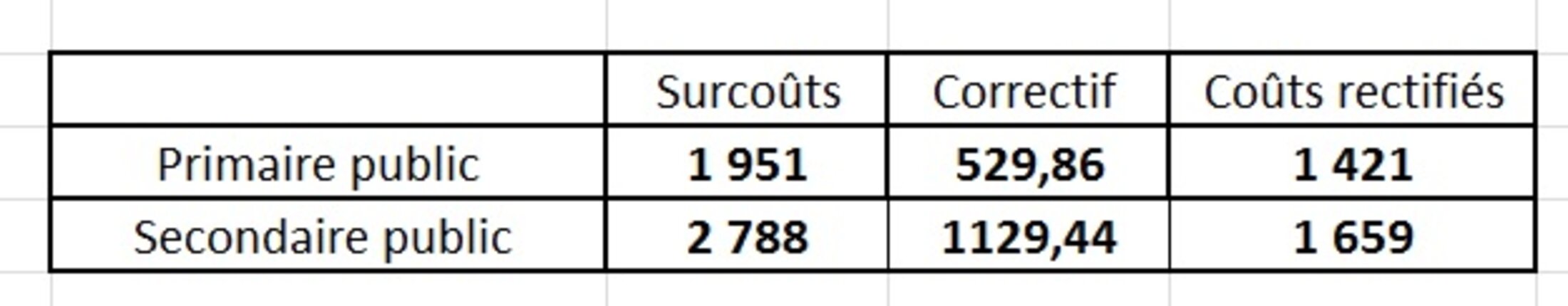

4) Un premier chiffre pour le moins « étonnant » !

a) La « masse salariale enseignante »

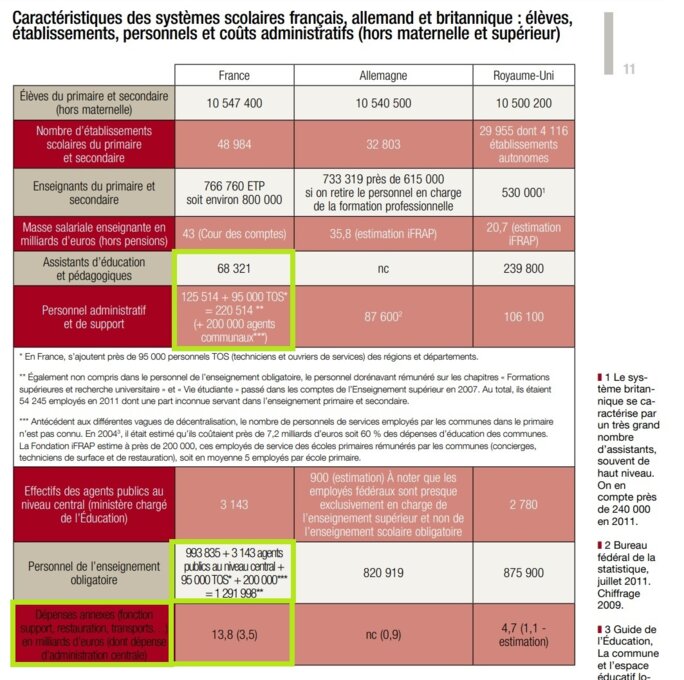

Nous allons tout de même sortir de cette optique de debunking uniquement « CAS », car lorsque l’on consulte le tableau proposé page 11, un chiffre saute aux yeux. Non pas dans l’absolu, mais parce qu’il apparait d’emblée comme incompréhensible – en fait impossible - au regard de celui de son pays voisin.

Il s’agit des 43 Md€ pour la « masse salariale enseignante (hors pensions) en France »… ?! Ce serait la Cour des Comptes qui aurait communiqué ce chiffre. Si ce chiffre surprend au premier abord, c’est qu’avant tout il n’est même pas proche de celui de l’Allemagne (35,8 Md€ « seulement »), mais bien supérieur ! Voire image 1.

Agrandissement : Illustration 4

En précisant qu’il correspondrait au montant « hors pensions ». De plus celle de l’Allemagne est juste … « estimée » par l’IFRAP … ?!

Précisons que ce qu’’est censé représenter ce montant pour l’IFRAP ne laisse aucune place au doute : il s’agit bien pour lui de la masse salariale des enseignants, avec le nombre d’ETP (et de personnels estimés) indiqués qui correspond bien aux nombre d’enseignants – hors maternelle – et seulement des enseignants.

Il justifie cette différence « notamment parce que notre pays compte 67 000 professeurs ». Evidemment …

Bon, là il faut quand même comprendre la chose suivante : l’IFRAP essaie de nous faire croire que, avec moins de 10 % d’enseignant en plus, la France aurait une masse salariale des enseignants de plus de 25 % supérieure …

Tout le monde doit comprendre qu’avec des salaires moyens équivalents, c’est déjà impossible. Mais alors quand on sait que les enseignants allemands avaient déjà à l’époque au moins 50 % de salaire en plus en moyenne que les français, on se demande comment l’IFRAP peut être sérieux en osant afficher ces chiffres purement et simplement délirants … !?

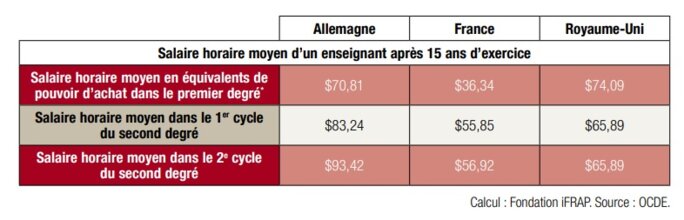

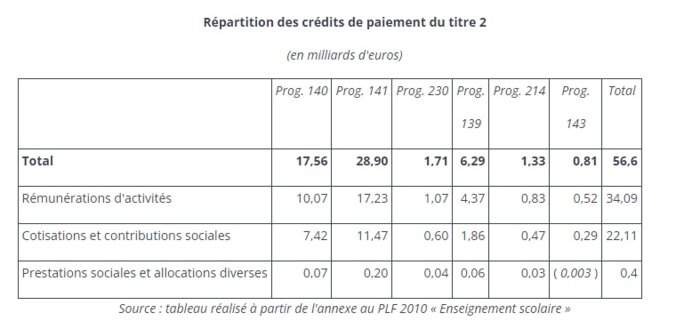

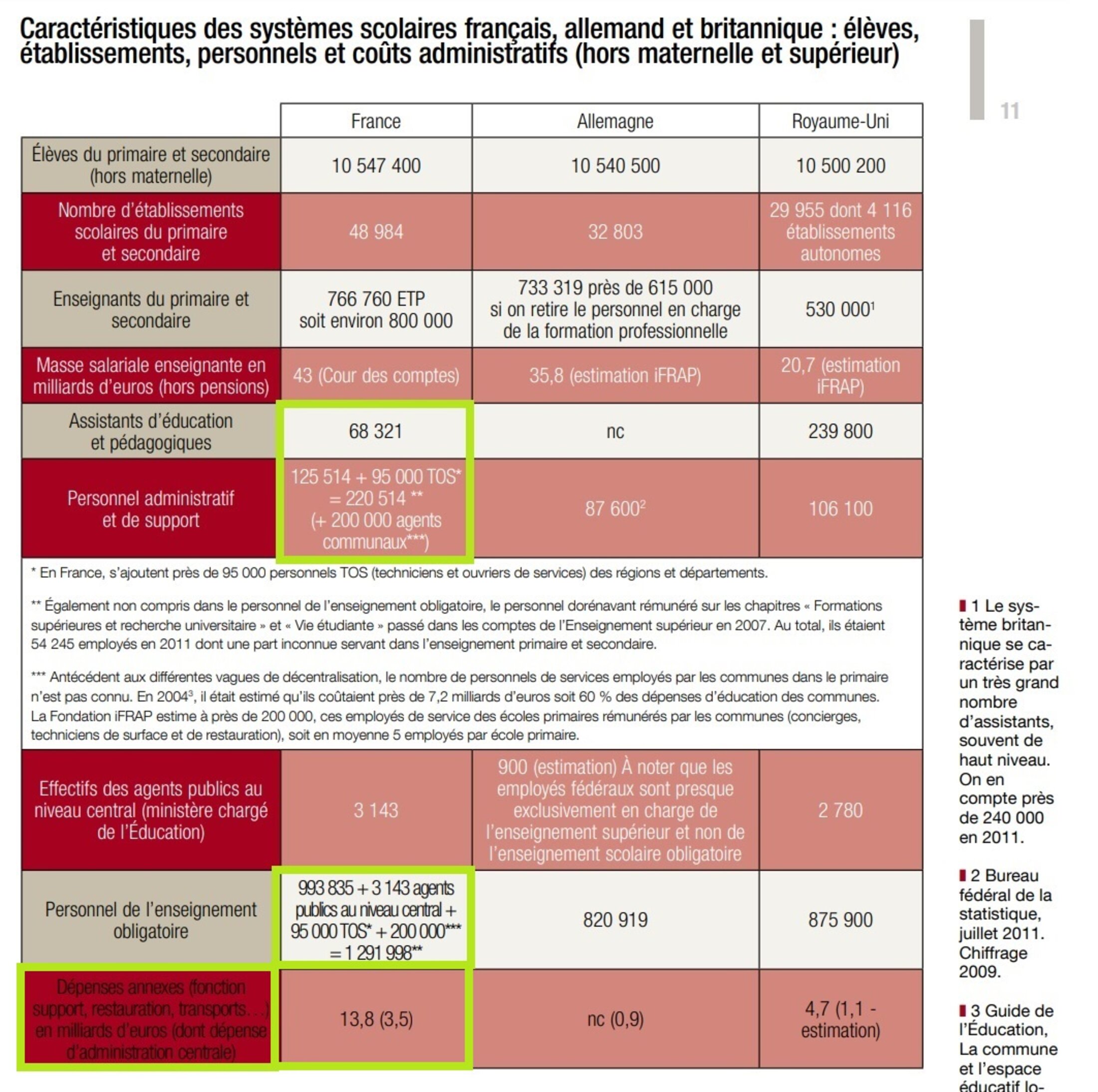

Le comble, c’est que page 17 l’IFRAP rappelle les différences énormes de salaires entre la France et l’Allemagne, dépassant donc largement ces 50 % … (image 2)

Agrandissement : Illustration 5

Remarque : ici un salaire "horaire", sans qu'il y ait une raison particulière à préférer cet indicateur plutôt que le simple salaire annuel ou mensuel. Or on peut considérer que les heures faites par les enseignants des trois pays sont très proches, ce qui ne change pas grand chose sur les différences entre les deux indicateurs.

Un simple calcul permet d’ailleurs de le confirmer, en faisant simplement la moyenne de salaire – brute a priori – des 766 760 ETP (équivalents temps plein) correspondants :

43 Md€ / (766 760*12) = 4673 € bruts mensuels …

Et on parle de montants pour 2009/2010, en tenant compte de l’inflation on dépasserait largement les 5500 € actuels.

b) Vérification 1 : salaire moyen

L’INSEE produit tous les ans une fiche concernant les salaires des agents de la FP.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281226

Pour 2009 le salaire ETP moyen est de 28 666 € nets annuels, soit environ 2 389 € nets mensuels. En précisant que le champ concerne tous les enseignants de la FP, donc en plus de maternelle et du supérieur.

Le salaire brut correspondant est d’un peu plus de 2800 €, ce qui nous donne un salaire moyen de l’IFRAP, et donc la masse salariale surestimée d’environ 65 %. Rien que ça !

La masse salariale brute correspondante, en prenant les effectifs de l’IFRAP, donne 26 Md€ environ.

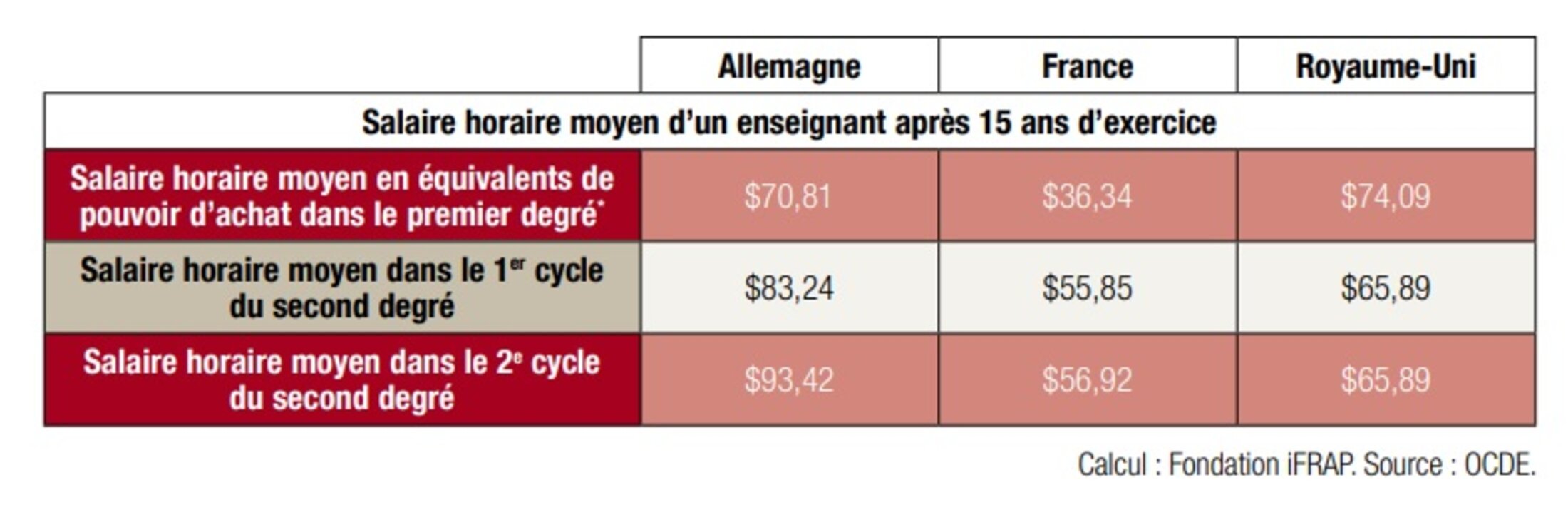

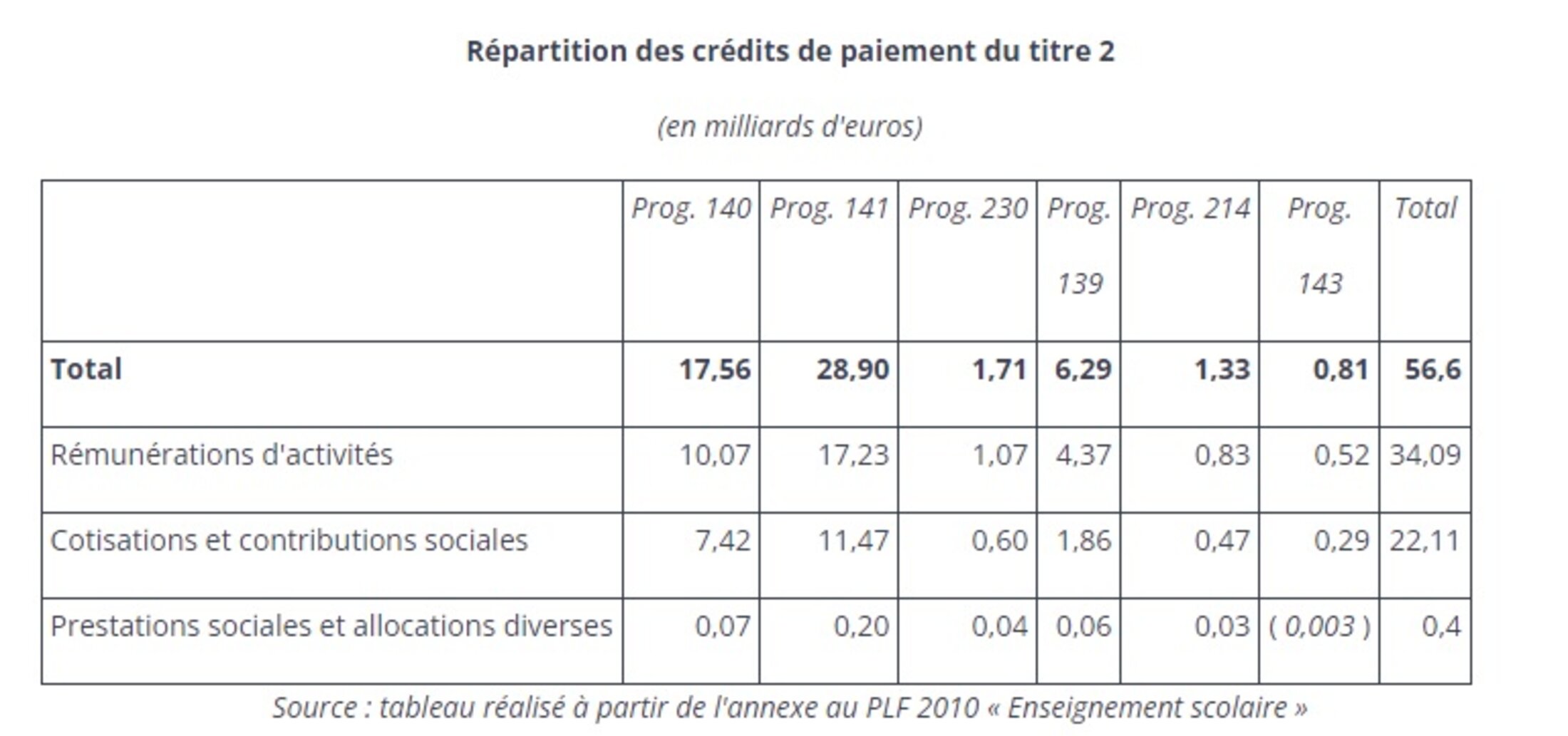

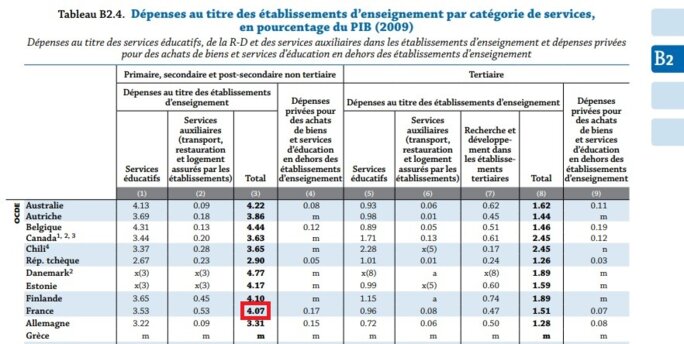

c) Vérification 2 : le budget de l’EN

Le budget de l’EN est donné sur ce rapport du Sénat concernant le PLF de l’Enseignement scolaire en 2010 :

https://www.senat.fr/rap/l09-101-313/l09-101-313_mono.html (image 3)

Agrandissement : Illustration 6

Et le chiffre donné est de 34,09 Md€ pour la masse salariale, hors cotisations sociales, et donc aussi « hors CAS ». Ce budget concerne surtout l’intégralité des personnels de l’EN : les enseignants, mais aussi tous les autres personnels pour un total de 982 358, chiffre donné dans ce rapport. Et on est déjà très largement en-dessous des 43 Md€ !

Soir pour 982358 – 766760 = 215 598 personnels de plus que ceux concernés par l’IFRAP. Un calcul grossier de proportionnalité donnerait une masse salariale brute correspondante de 24,5 Md€ pour le même effectif.

En considérant que les enseignants ont une moyenne de salaire un peu supérieure au reste du personnel, la valeur trouvée de 26 Md€ dans le a) apparait pertinente.

Si on considérait que les cotisations sociales hors pensions devaient être comptées, cela donnerait une estimation d’environ 30 Md€ de masse salariale. Ceci dit, et comme vu pour l’Allemagne (voir partie OCDE), les cotisations hors pensions ne sont pas explicitement données par l’OCDE, et l’on ne sait de toute façon pas à quoi correspondent réellement ces 35,8 Md€.

d) A quoi correspondent ces 43 Md€ ?

Si on part du budget total de rémunérations de l’enseignement scolaire de 56,6 Md€ - donc superbrut (tout inclus dont les pensions) - et que l’on effectue le même calcul proportionnel approximatif, on trouve un montant de 40,7 Md€ pour les effectifs considéré. Or, le CAS concernant les fonctionnaires uniquement, et donc plus les enseignants (meilleurs salaraires en moyenne) proportionnellement, on peut considérer que ces 43 Md€ correspondent donc bien à la masse salariale, mais donc superbrute (« pensions comprises ») des personnels concernés par l’ « étude » de l’IFRAP, donc les enseignants du primaire (hors maternelle) et du secondaire.

Nous avons donc quelque chose d’exceptionnel : ces 43 Md€ correspondent donc à la masse « pensions incluses », quand il était indiqué l’exact contraire …. original !

En faisant remarquer que sont donc aussi incluses les autres cotisations sociales, et surtout, évidemment, les surcotisations de pensions qui les gonflent artificiellement.

Une « erreur » aussi énorme – tellement elle est difficilement crédible - suffit évidemment à rendre cette « étude » nulle et non avenue.

e) Un chiffre pourtant révélateur

Page 13 :

« 10 milliards de surcoût lié à la masse salariale des enseignants : notre pays compte 67 000 professeurs de plus qu’en Allemagne et plus de 270 000 qu’au Royaume-Uni et cette masse salariale a un coût : 49,9 milliards d’euros (y compris les pensions) en 2011 rien que pour les enseignants tous niveaux confondus, comme le chiffrait cette année la Cour des comptes, soit 17 % du budget total de l’État. Hors pensions, cette masse coûtait 43 milliards en 2011, soit un surcoût de près de 10 milliards d’euros par rapport à nos voisins. »

Et on peut vérifier que c’est bien la CC qui a donné ce montant de 49,9 Md€ :

« «En raison du nombre d’enseignants – 837 000 en 2012, soit 44 % des agents publics employés par l’État – et du poids que représente le total de leurs rémunérations – 49,9 Md€ en 2011 (…)».

C‘est quand même exceptionnel.

Car, d’abord, ces 49,9 Md€ - qui sont donc évidemment superbruts de par « total de leurs rémunérations »– concerne donc tous les enseignants, donc les 766 760 enseignants ETP de l’ « étude », mais avec donc en plus les enseignants de maternelle que l’on peut estimer à 70 000. Un calcul de proportionnalité nous donne un montant correspondant de 44,7 Md€ pour les seuls enseignants considérés dans l’ « étude ». Avec la prise en compte de l’augmentation de la masse salariale – notamment avec la dernière année de revalorisation partielle du point (car valeur pour 2012)– on atteint bien environ les 43 Md€ présentés comme « hors pensions », et qui incluent bien en réalité » les pensions.

Mais aussi : l’IFRAP dit maintenant que ces « mêmes » 43 Md€ correspondent à la masse salariale hors pensions de … tous les enseignants du premier et second degré. Ce qui est donc contradictoire, puisque dans le tableau où ce montant apparait, il était censé correspondre à la masse salariale hors pensions de tous les enseignants sauf ceux de maternelle. Avec une année d’écart. L’IFRAP semble se mélanger les pinceaux, en plus donc de se contredire.

Et surtout c’est impossible puisque comme on l’a vu avec le rapport du Sénat, la masse salariale –hors toutes cotisations sociales – est de 34,09 Md€ et ce pour l’ensemble des personnels, et pas seulement tous les enseignants !

(Pour le nombre d’enseignants : https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/document/RERS_2010_152169.pdf)

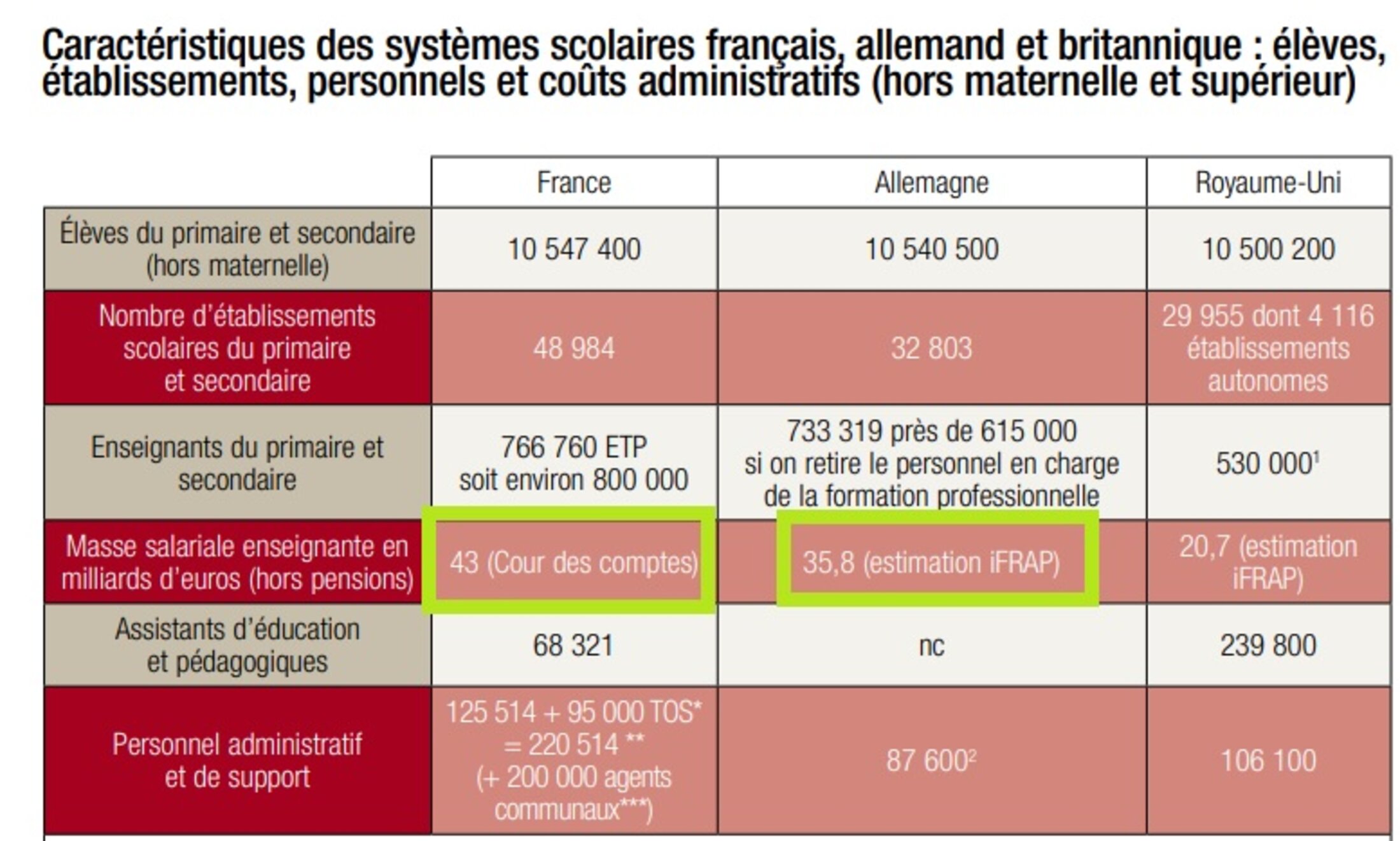

5) Les dépenses d’Education : une manipulation délirante …

a) Les personnels rajoutés et budgets correspondants

L’IFRAP veut ensuite rajouter tous les personnels du système éducatif en plus des enseignants, dans le but d’estimer la masse salariale totale. Et cela se fait dans une présentation confuse.

Pour la France :

- En page 11 (Image 4) le premier tableau présente le nombre d’ « assistants d’éducation et pédagogiques », puis en dessous celui des « Personnels administratif et de support ». Ok.

Agrandissement : Illustration 7

- Mais dans le deuxième tableau, il faut comprendre que dans le nombre total de « personnel » de l’enseignement obligatoire », les 993 835 qui apparaissent correspondent à l’addition des environ 800 000 enseignants + 68 321 + assistants + 125 514 autres personnels dont on doit en plus deviner qu’ils correspondent à ceux hors enseignants dépendant du budget de l’EN. Auquel on rajoute donc 3143 autres « agents publics au niveau central », non sourcés et dont on doit considérer qu’ils ne sont pas non plus inclus dans l’EN. Auquel on rajoute donc les 95 000 TOS et les 200 000 « agents communaux » supposés.

- Et en dessous il faut comprendre qu’à l’intitulé « Dépenses annexes (fonction support, restauration, transports…) en milliards d’euros (dont dépense d’administration centrale) » correspondra la masse salariale de tous les personnels ne dépendant donc pas du budget de l’EN. Donc aux 3143 + 95 000 + 200 000 = 298 143 personnels autres personnels. Et qu’ainsi le montant correspondant correspond à 3,5 Md€ (dépense de l’administration centrale) + 1,12 Md€ (TOS) + 7,2 Md€ (agents communaux) = 11,82 Md€. Ou presque, car le montant est en fait de 13,8 Md€. On peut dès lors supposer que les 7,2 Md€ auront été actualisés, puisque ce nombre cité en commentaire datait de 2004. Et/ou que la masse salariale des TOS incluraient les cotisations sociales, soit au total 2,46 Md€ comme indiqué dans le tableau page 13 : auquel cas on aurait donc un mélange de masse salariale avec et sans cotisations sociales … ?!

Remarque :

- les 3,46 Md€, contrairement aux autres montants, ne peut évidemment pas correspondre aux seules masses salariales des 3143 agents d’administration centrale pris en compte par l’IFRAP. En plus de la masse salariale on a donc des montants de fonctionnement qui paraissent très élevés ! Et pas de source pour quelques vérifications que ce soit.

- Une chose saute aux yeux concernant la masse salariale des TOS: le rapport entre la masse salariale brute, et superbrute : plus de 2 ! En effet à la masse salariale brute de 1,12 Md€ correspond une masse superbrute de 2,46 Md€ … ?!

Ce sont les militaires qui ont les taux de contributions Etat – et donc les cotisations sociales totales – les plus élevées (108,63 % en 2010).

Mais admettons : si ce chiffre correspondait bien au superbrut, on aurait donc la majeure partie de ces cotisations salariale – total de 1,34 Md€ - qui correspondraient alors à des surcotisations qui ne devraient pas être comptées, de l’ordre de près d’un milliard.

Pour l’Allemagne :

Dans le tableau l’IFRAP donne un nombre de 87 600 « personnels administratifs et de supports », sans préciser (NC) le nombre d’assistants pédagogiques. C’est d’autant plus dommage qu’en plus il n’y aura pas de chiffrage non plus de la masse salariale correspondante, mais seulement pour celle des 900 « agents publics de l’administration centrale » estimée à 0,9 Md€ … Il en manque donc beaucoup ! Un problème pour la suite de l’ « étude » ?

Remarque : là encore ces 0,9 Md€ ne peuvent correspondre à la simple masse salariale des agents considérés.

- Pour le Royaume-Uni :

239 800 assistants d’éducation et 106 100 personnels support donc au total 345 900 personnels en sus des enseignants, et avec 2780 agents de l’administration centrale. Cela fait beaucoup, mais la masse salariale totale et du coût de fonctionnement de l’administration centrale ne sera que de 4,7 Md€ … ?!

Mais il faut surtout comprendre la chose suivante :

Si l’IFRAP voulait établir les dépenses d’éducation totales pour le primaire et le secondaire, en additionnant les différents budgets correspondants, pourquoi pas ! Mais il y a un problème de bon sens puisque c’est ce que fait la DEPP pour la France, et aussi l’OCDE pour les comparaisons internationales. Mais surtout, l’IFRAP va effectivement utiliser ces dépenses de l’OCDE ! Donc quel intérêt ?

Peut-être celui de considérer que certaines dépenses ne seraient pas comptées dans les dépenses d’éducation de l’OCDE, et qu’il « faudrait ainsi les rajouter ensuite, faisant gonfler ces dépenses …

Remarque : Les chiffres présentés sont donc bien inférieurs à ceux de la France, mais surtout bien en deçà de leurs valeurs supposés au vu des effectifs avancés ! Cela ne posera pourtant pas de problèmes pour leur utilisation – ou pas ! – par la suite.

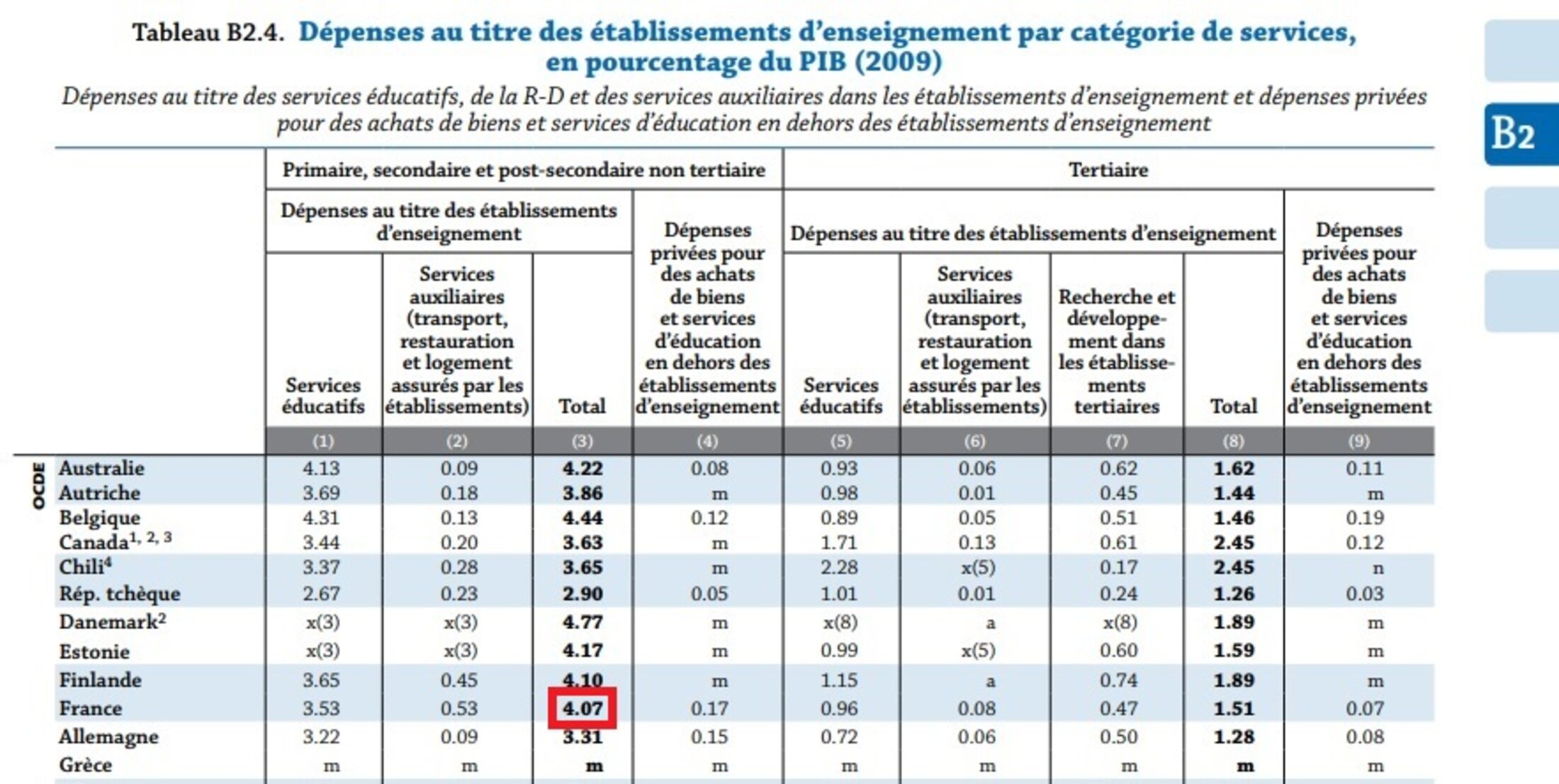

b) Dépenses « annexes» : données par l’OCDE !

Dans le tableau 2 de la page 11, l’IFRAP donne donc un budget correspondant à la « fonction support, restauration, transports … » : ils correspondent donc à ce qu’il a appelé « services annexes.

Or l’OCDE donne les parts de « services auxiliaires » INCLUSES dans les dépenses d’éducation, et ils correspondent ainsi à ceux que l’IFRAP s’est évertué à vouloir estimer ! En fait ces dépenses auxiliaires de l’OCDE englobent un périmètre plus important, car non liées aux seules masses salariales, voir plus loin.

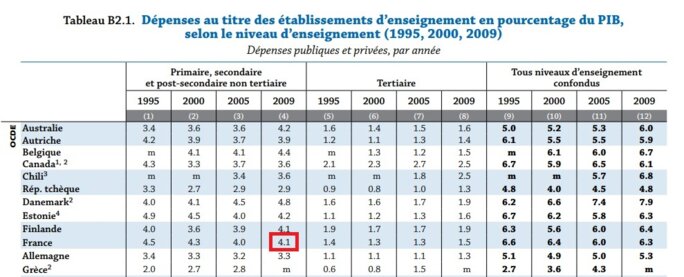

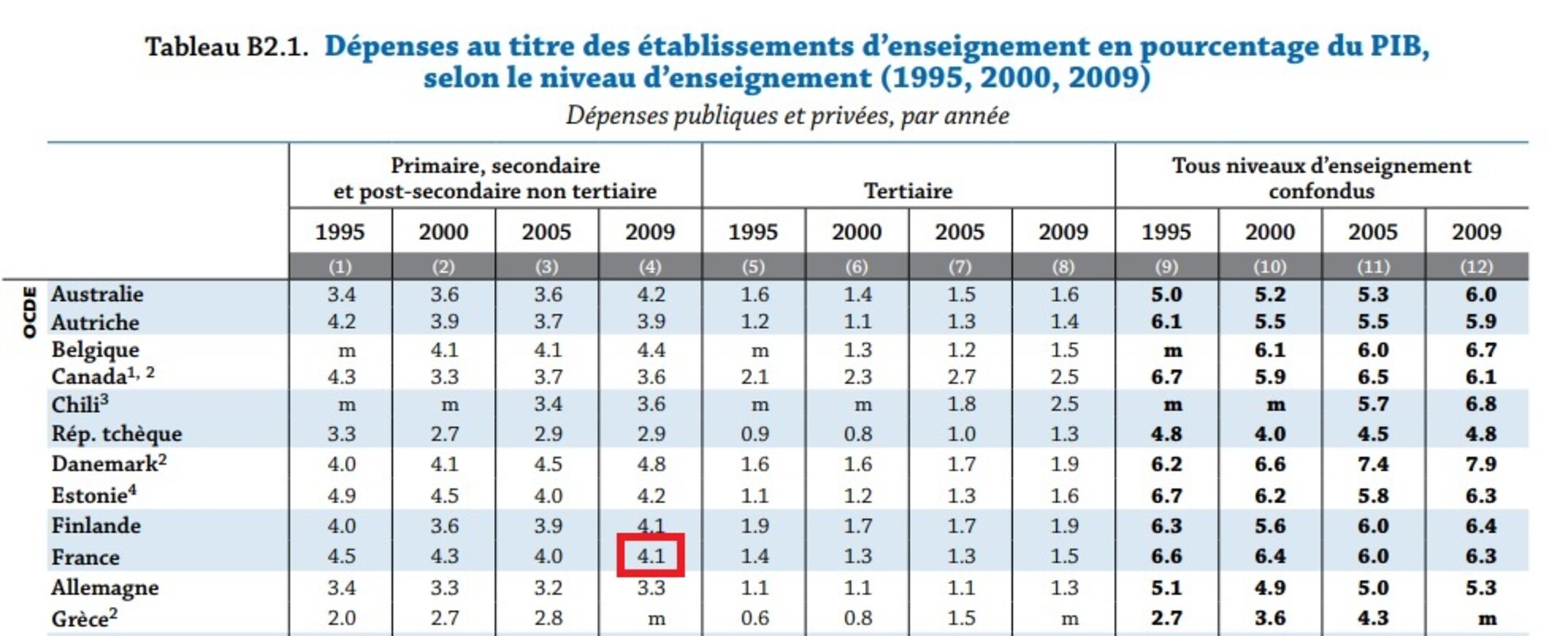

C’est le tableau B2.4 p. 257 (image 5) qui en donne la part de PIB allouée correspondante, et le lien du fichier Excel permettant de trouver les valeurs exactes pour l’enseignement primaire à secondaire (incluant le post secondaire non tertiaire):

Agrandissement : Illustration 8

- Pour la France : 0,53 %, ce qui donne 10,07 Md€. On remarque que des dépenses sont inférieures à celles élaborées par l’IFRAP ! Car au lieu des 13,8 Md€.

- Pour l’Allemagne : 0,09 %, soit 2,14 Md€. Cela nous donne ainsi une valeur à prendre en compte, puisque celle donnée par l’IFRAP était très incomplète.

- Pour le Royaume-Uni : 0,86 %,soit 13,38 Md€. Au lieu des 4,7 Md€ de l’IFRAP, une valeur plus cohérente avec les effectifs des personnels pris en compte, en plus d’autres dépenses supposées pour l’administration centrale).

c) DIE : données « NC » pour le Royaume-Uni ?!

Dans le dernier tableau page 11, l’IFRAP donne les montants des dépenses intérieures d’éducation (DIE) :

- 6,3 % de PIB pour la France, soit 132,1 Md€.

- 5,3 % de PIB pour l’Allemagne, soit 126,4 Md€.

- 6 % de PIB pour le Royaume-Uni, soit … NC ?!

Et on peut même vérifier précisément en partant du « Regard sur l’Education 2012 » : Les dépenses en pourcentage du PIB sont données dans le tableau B2.1 page 254 (image 6, et valeurs précises données dans le fichier Excel proposé) ….

Agrandissement : Illustration 9

… et les valeurs du PIB en annexe 2 page 571.

On trouve ainsi 119,0 Md€ pour la France : gros souci avec un différentiel de 13,1 Md€ ! En enlevant les surcotisations estimées à 5 Md€, la DIE devient 114 Md€.

126,4 Md€ pour l’Allemagne : même résultat.

C’est là qu’on a un premier manque de sérieux, puisque pour l’Angleterre, la valeur et donc « non communiquée ». L’IFRAP n’aura donc visiblement pas trouvé le tableau des PIB. Ni trouvé ailleurs ?

Le montant donné pour ce pays est en livres sterling. L’INSEE fournit l’historique des cours des monnaies, mois par mois. La moyenne pour l’année 2009 donne 1 £ pour 1,123 €.

Donc 1393,854 * 6,04% = 84,20 Md£ soit 94,6 Md€ environ.

Et on trouve donc une valeur bien différente pour la France, ce qui n’est pas explicable en première idée, cette valeur correspondant bien à la DIE pour la France du point de vue de l’OCDE.

d) La grosse manipulation de l’IFRAP

On devine la suite : pour arriver aux valeurs données par l’IFRAP, il va rajouter aux DIE précédentes (et ensuite aux dépenses publiques pour les niveaux considérés), ses montants correspondant aux « services annexes », partant donc du principe que cela ne serait pas compté par l’OCDE !

Or, il suffit de regarder à nouveau le tableau B2.4 précédent : les dépenses annexes font en fait partie de la « dépense d’établissement » totale, et avec la partie principale que représente les « services éducatifs », on retrouve bien le total alloué à la dépense publique d’éducation du tableau B2.1, à l’arrondi près. Cela est aussi explicitement indiqué ici, page 266 (image 7) :

Agrandissement : Illustration 10

On comprend plus généralement la chose suivante : l’IFRAP fait mine de considérer que la partie « dépenses publiques » (au titre des établissements d’enseignement » ne concerneraient que d’une part les dépenses provenant de l’Etat, donc celle correspondant au seul budget de l’EN. Or non seulement comme on vient de le voir les dépenses annexes sont bien incluses dans les dépenses publiques, mais en plus hormis les dépenses publiques il n’y a que les dépenses privées !

Ainsi non seulement l’IFRAP va ajouter des dépenses qui étaient déjà comptées dans ces dépenses publiques, mais il va en plus ajouter des montants qui vont servir sa « démonstration » !

Et ce n’est pas tout !

Car l’IFRAP va donc ajouter à la DIE – incluant toutes les dépenses pour TOUS les niveaux – des montants de services auxiliaires qui ne concernent que les seuls niveaux primaire à post secondaire, quand il aurait alors fallu additionner aussi les montants correspondants au tertiaire.

Cela fait beaucoup.

e) Vérifications des montants – faux - donnés par l’IFRAP à partir de ses calculs

Pour la France

France : 119 auquels on rajoute donc les montant de l’IFRAP pour les dépenses auxiliaires, donc 119 + 13,8 = 132,8 Md€, avec la valeur de l’IFRAP.

La valeur retenue par l’IFRAP - 132,1 Md€ - se trouvant entre les deux ...

Allemagne :

Etrangement l’IFRAP n’a même pas rajouté sa valeur correspondante de 0,9 Md€ - incomplète - pour l’Allemagne, quand pourtant le montant exact pouvait donc être calculé à partir du tableau de l’OCDE comme pour la France et le Royaume-Uni.

Le montant serait alors de 2,14 Md€. Donc 126,4 Md€ + 2,14 = 128,54 Md€.

Royaume-Uni :

L’IFRAP indique la valeur de 4,7 Md€, sans qu’elle soit donc vraiment sourcée (pas de lien), et quand le calcul donne 13,38 Md€.

La dépense d’éducation aurait donc été de 94,6 + 13,38 = 107,98 Md€.

Evidemment les valeurs trouvées ici ne représentent rien de concret.

f) Dépenses d’éducation primaire et secondaire : des chiffres délirants …

L’IFRAP donne ensuite la répartition en dépenses primaire et secondaire entre le public et le privé. Le niveau maternelle étant nommé « préprimaire » et est généralement présenté séparément, et compté en SUS de la DIE.

Les valeurs des dépenses publiques données par l’IFRAP sont donc :

84,1 Md€ (3,82 %) pour la France ; 55,8 Md€ pour l’Allemagne (2,90 %), et 54,3 Md€ pour le Royaume-Uni (4,47 %)

Entre parenthèses sont rajoutées les % de PIB qui sont donnés dans le tableau B2.2 page 255 de l’OCDE.

Vérifions donc ces valeurs à partir là encore des montants des PIB :

France : 3,82% * 1889,231= 72,2 Md€ environ.

De la même façon que précédemment, il « faut » rajouter les 13,8 Md€, ce qui donne 86 Md€. Avec tout de même 1,9 Md€ d’écart inexpliqué.

Allemagne : 2,90 % * 2374,500 = 68,8 Md€ environ.

C’est certainement la deuxième plus grosse « erreur » de l’IFRAP. Comment a-t-elle pu obtenir seulement « 55,8 Md€ » ? Cela en devient ridicule …

Sans oublier qu’en appliquant la « méthode » de l’IFRAP, il faudrait encore rajouter les 0,9 Md€ (en réalité 2,14 Md€) de services annexes …

Royaume-Uni : 4,47%*1,123* 1393,854 = 54,8 Md€. On obtient cette fois-ci une valeur très proche, à un « détail près » : l’IFRAP a manifestement « oublié » une nouvelle fois d’inclure les personnels supplémentaires dont elle avait estimé le budget à 4,7 Md€ (en réalité 13,38 Md€). Il aurait dû alors arriver à 59,5 Md€ au total pour le Royaume-Uni.

Rappelons que ces valeurs comprennent, pour la France, les surcotisations de pensions, estimées à au moins 5 Md€ environ (proportionnellement, voir partie calculs des surcotisations). Ce qui donne une dépense publique réelle d’environ 67,2 Md€ seulement.

g) Remarque : un arrangement supplémentaire

L’IFRAP n’a pas précisé pourquoi il ne comptabilisait dans son étude que les dépenses « publiques », et non les dépenses privées. Quels auraient été les arguments ? Le fait que la dépense publique serait financée par les impôts, mais pas le privé ? D’abord cela est faux, de par les subventions de l’Etat au privé, mais surtout le privé a évidemment un coût supplémentaire pour le citoyen ! Ce que l’IFRAP semble oublier en osant : « La gratuité complète de l’Éducation nationale ne peut plus passer par une constante augmentation des dépenses publiques ».

Si l’augmentation n’est pas « constante » - et il faudrait déjà qu’elle le soit réellement ! – alors qu’elle le devrait, on sait in fine qui paierait plus que nécessaire la différence …

Dans son encadré page 14, il rappelle que la France est à la traine concernant l’ouverture du financement au privé au niveau européen, ce qui aura d’ailleurs été bien rattrapé depuis concernant l’enseignement supérieur. Plus à la traine encore vis-à-vis de l’Allemagne et du Royaume-Uni qu’il prend comme modèles évidemment.

De plus évidemment si les dépenses privées étaient comptées, cela alourdirait beaucoup plus les dépenses de l’Allemagne et du Royaume-Uni que celles de la France. L’IFRAP a même indiqué les pourcentages en dépenses totales correspondants :

France : 7,8 %, Allemagne 12,4 %, Royaume-Uni 21,3 %.

Mais des pourcentages calculés à partir de valeurs erronées …

4) Analyse des trois déductions de l’IFRAP : les 30 Md€ !

a) La manipulation caricaturale

L’Allemagne paient beaucoup plus ses enseignants que la France, et cela l’a toujours été. La masse salariale brute réelle pour 2009, hors maternelle, est d’environ 26 Md€ pour la France, et de 35,8 Md€ pour l’Allemagne, avec environ 67 000 enseignants de plus environ pour la France.

Donc quand l’IFRAP affirme que :

« 10 milliards de surcoût lié à la masse salariale des enseignants : notre pays compte 67 000 professeurs de plus qu’en Allemagne (…) : 49,9 milliards d’euros (y compris les pensions) en 2011 rien que pour les enseignants tous niveaux confondus, comme le chiffrait cette année la Cour des comptes. »

C’est complètement faux ! Cette phrase n’a d’ailleurs d’abord aucun sens, puisque la CC passe à la masse avec pensions (et cotisations autres donc superbrute), sans même donner celle de l’Allemagne. De plus, elle contient donc les surcotisations à hauteur de 5 Md€ environ.

C’est la première et pire manipulation faite par l’IFRAP dans son « étude », alors que le bon sens implique que la masse salariale brute des enseignants ne peut absolument pas être supérieure à celle de l’Allemagne. Même avec les montants afférents aux pensions, et avec ses 5 Md€ de surcotisations, celle de la France resterait inférieure !

Et quand il continue par :

« Hors pensions, cette masse coûtait 43 milliards en 2011, soit un surcoût de près de 10 milliards d’euros par rapport à nos voisins. »

Comme on l’a vu, ces 43 Md€ ne peuvent absolument pas correspondre à la masse salariale « hors pensions », mais en fait à la masse salariale superbrute (toutes cotisations sociales incluses) des enseignants des niveaux considérés ! Dans une contradiction grotesque avec ce qu’elle était censée représenter pour l’IFRAP plus en amont …

b) Les « dépenses annexes » comptées deux fois, mais pas pour tous les pays !

L’IFRAP a compté deux fois des dépenses liées aux services annexes quand il a « oublié » de les compter pour l’Allemagne (qui plus est très incomplète), et alors qu’elles étaient déjà comptées dans les dépenses d’éducation. Celles de l’Angleterre étant très sous-estimées. Ainsi elle aura rajouté 13,8 Md€ à la dépense de la France – en ayant d’ailleurs inclus des surcotisations de pensions énormes pour les personnels TOS, et en estimant au doigt mouillé que cela représentait environ 10 Md€ de plus en dépenses des autres personnels hors enseignants. Les comparaisons des personnels hors enseignants se sont donc faites de façon complètement aléatoire, et sans conclusion possible.

Ainsi quand l’IFRAP affirme que :

« 10 milliards de surcoût lié au coût de l’administration (…) Ce dérapage du coût de l’administration en France peut être facilement évalué à 10 milliards. »

Cela ne repose donc que sur des calculs erronés.

c) Le seul vrai « surcoût » dû au maillage territorial

Ceci dit c’est bien un domaine où effectivement la France dépense plus que l’Allemagne, de par son maillage territorial plus important, mais à des niveaux qui ne peuvent pas être aussi importants !

- « 10 milliards de surcoût lié au nombre d’établissements scolaires : avec le double d’établissements scolaires, la France compte le double de dépenses annexes. On peut encore évaluer ce surcoût à environ 10 milliards d’euros, lié au trop grand nombre d’échelons locaux (communes, départements, régions) qui s’entrechoquent avec l’État déconcentré : (académies et directions académiques) et à un effectif de presque 300 000 personnes, travaillant dans nos écoles primaires, collèges et lycées qui disparaissent des comptes de l’Éducation nationale puisque employés par les communes, les départements et les régions. »

Non seulement L’IFRAP avait compté en double ces dépenses annexes, mais elle les fait intervenir deux fois (avec le paragraphe précédent).

5) Conclusion

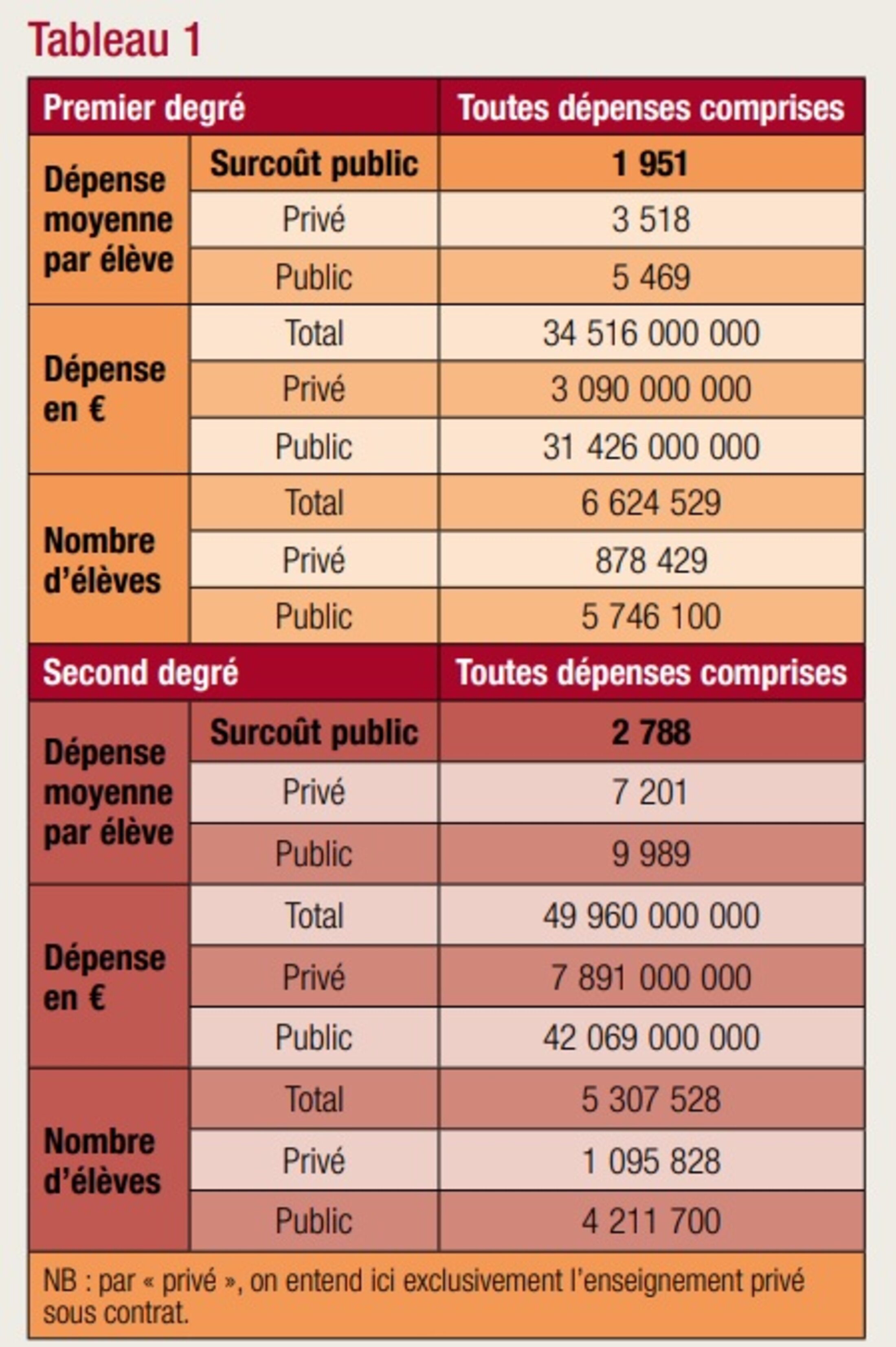

En image 9 le tableau récapitulant les différents montants donnés par l’IFRAP, et le montants exacts le cas échéant.

Agrandissement : Illustration 11

La dépense intérieure d’Education officielle pour la France est de 132,1 Md€. Auxquels il faut retirer environ 9 Md€ de surcotisations, dont évidemment l’IFRAP fait mine de ne pas connaître l’existence, ce qui donne une DIE d’environ 123,1 Md€ en réalité.

Celle de l’Allemagne est de 126,4 Md€, dont on a vu dans la « partie OCDE » qu’elle ne contenait pas de surcotisatons.

Concernant l’enseignement primaire (hors maternelle) et secondaire (dont post secondaire non tertiaire), le dépense est de 72,2 Md€ environ pour la France, avec là encore des surcotisations à hauteur de 5 Md€ environ. Soit une dépense d’environ 67,2 Md€.

Celle de l’Allemagne est de 68,8 Md€ environ.

Mais l’IFRAP avait visiblement une mission, celle de trouver 30 Md€ - pas moins – de gaspillage au niveau des dépenses d’éducation de la France, utilisant pour cela des stratagèmes devenant parfois caricaturaux, jusqu’à par exemple donner une dépense de 55,8 Md€ pour l’Allemagne au lieu des 68,8 Md€ obtenus par un simple calcul. Ou bien encore oser affirmer qu’avec moins de 10 % d’enseignants en plus que l’Allemagne, la masse salariale brute des enseignants français serait de 10 Md€ supérieure, quand il était déjà à l’époque de notoriété publique que l’Allemagne payait bien mieux ses enseignants (plus de 60 % supplémentaires) qu’en France. Le fait d’inclure les surcotisations n’y changeant rien, la supercherie étant trop grosse, trop évidente, et démontrée par de simples calculs.

6) Les articles de l’IFRAP et du Figaro

a) L’article de l’IFRAP

L’IFRAP a présenté l’ « étude » précédente dans un article le 13 septembre 2013, intitulé « Éducation : la France surpaye de 30 milliards » :

https://www.ifrap.org/education-et-culture/education-la-france-surpaye-de-30-milliards

Dans leur introduction, un passage « choc » :

« De cette étude, la Fondation iFRAP conclut que pour un nombre d'élèves dans l'enseignement obligatoire similaire (autour de 10,5 millions de l'élémentaire à la fin du secondaire), la France dépense chaque année plus de 84 milliards d'euros dans son système éducatif contre 55 milliards chez nos voisins et ce, pour un système éducatif de plus en plus critiqué par les institutions internationales (notamment l'OCDE et les questionnaires PISA). »

A la question qui suit « Comment expliquer ces énormes différences ? », l’IFRAP va évidemment avancer la même argumentation biaisée, manipulatoire mensongère. Car la réponse première et directe est donc en réalité très simple : cet organisme reconnu d’ « utilité publique », et même en tant que « fondation », a truqué cette étude, comme les précédentes, jusqu’à la caricature.

Comme vu dans la partie précédente qui debunke complètement ce qui est présenté comme une étude, la DIE pour la France était officiellement de 72,2 Md€ - 67,2 sans surcotisations - et celle de l’Allemagne de 68,8 Md€

A cette époque la masse salariale brute des enseignants allemands étaient bien supérieure à celles des français – 35,8 Md€ (donnée IFRAP non vérifiée) contre 26 Md€ - et ce n’est qu’en donnant une valeur bien supérieure pour la France (43 Md€) correspondant en fait à la masse superbrute des personnels considérés, que l’IFRAP arrive à s’approcher de 10 Md€ de plus pour la France par rapport à l’Allemagne, ce qui est complètement faux.

Concernant les dépenses d’éducation (primaire et le secondaire), l’IFRAP les a établies en rajoutant à la dépense officielle - obtenue via l’OCDE – des dépenses « auxiliaires » qui en fait était déjà comptées ! Pour celle de l’Allemagne, elle a donné un montant bien inférieur (55,8 au lieu de 68,8 Md€) au montant officiel ! Le but étant visiblement de faire apparaitre une différence de 30 Md€ environ entre les deux montants …

C’est difficile à croire, mais c’est effectivement ce qu’a réalisé l’IFRAP : une « étude » complètement manipulatoire, basée sur des chiffres faux, et en rajoutant des dépenses déjà comptées. La présentation confuse des données aura participé à rendre difficile le debunking de cette succession de manipulations de chiffres.

L’objectif est évidemment de servir un discours poussant à la décentralisation pour faire baisser les dépenses publiques, et occasionner ainsi une plus grande prise en charge – en fait une plus grande ouverture de marché – pour le secteur privé.

b) L’article du Figaro

L’article, sorti avant celui de l’IFRAP : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/09/11/01016-20130911ARTFIG00673-educationla-france-depense-trop-pour-des-resultats-mediocres.php

L’article reprend les phrases chocs de l’étude et de l’article de l’IFRAP sans avoir - force est de le constater – procédé à quelque vérification que ce soit.

Ainsi « la France consacre 30 milliards de plus que l'Allemagne et le Royaume-Uni à ce secteur ».

A la lecture de l’article, on comprend que l’IFRAP s’est abstenu de préciser qu’il était donc parti du principe que l’OCDE n’aurait pas pris en compte tous les personnels participant au secteur éducatif. Sans parler de précisions inexistantes qui auraient permis de déceler les erreurs et manipulations décrites précédemment.

Un tableau récapitule les données principales, dont les nombres d’élèves présentés comme quasi identiques, et les effectifs d’enseignants et des autres personnels – dont certains supposés. Mais le tableau n’explicite pas qu’il était censé ne faire apparaitre que les élèves et effectifs hors maternelle.

Le Figaro ne semble pas avoir été surpris de devoir reprendre l’affirmation pourtant ubuesque de l’IFRAP :

« Le premier, c'est la masse salariale des professeurs: de l'ordre de 10 milliards de plus par an en France, notamment parce que l'Hexagone compte 126.000 professeurs de plus qu'en Allemagne et 300 000 de plus qu'au Royaume-Uni. »

Mais en ayant donc donné un nombre de prof supplémentaires plus important que ce qu’avait avancé l’IFRAP : 126 000 au lieu des 67 000 avancés. Pourquoi ? Mystère …

Un debunking avait été réalisé par « La vie moderne », qui rectifié certaines valeurs, dont la précédente :

Debunking: https://www.laviemoderne.net/detox/la-force-d-ifrap-du-figaro

On notera que Le Figaro précise bien que les personnels d’éducation au niveau des Landers n’ont pas été pris en compte par l’IFRAP :

« faute de données, l'Ifrap n'a pas pris en compte les personnes responsables de l'éducation dans les Länder (régions) alors que ce pays est fortement décentralisé. »

Et, concernant les personnels « support » :

« Le deuxième facteur de surcoût est moins connu. Là où la France compte 350.000 personnels administratifs payés sur fonds publics travaillant dans le secteur éducatif (cantine, entretien, administration des établissements, etc.), l'Allemagne en compte 87.600 et le Royaume-Uni 106.100. Le Royaume-Uni compte toutefois davantage d'assistants d'éducation pédagogiques que la France… ».

Le Figaro savait-il que l’IFRAP n’avait pas – ou seulement très partiellement – pris en compte les budgets afférents ?

Mais surtout, s’il avait eu connaissance des autres grosses manipulations … ?!

Lien de la publi d'intro comportant les liens vers les autres développements :