Il s’agit donc ici d’expliquer un mécanisme important à comprendre pour mieux se rendre compte pourquoi F. Bayrou est dans la manipulation avec ses « 55 milliards de déficits »

I. DIFFERENCES ENTRE LA « CAISSE » DE RETRAITE DE L’ETAT ET UNE CAISSE DE RETRAITE CLASSIQUE

1) Caisse de retraite classique

Dans un système par répartition classique, les cotisations des salariés et des employeurs sont fixées pour plus ou moins équilibrer pouvoir payer les pensions des retraités. Il peut y avoir des excès, ou des manques. C’est typiquement le cas de la CNAV, la caisse principale du secteur privé, gérée par une branche de la sécurité sociale. Et comme pour la CNAV, c’est généralement l’intégralité des revenus qui comptent pour le calcul de la pension (hors certaines primes exceptionnelles), comme pour la pension complémentaire AGIRC-ARRCO (système à points). Ainsi, à partir du moment où les salariés sont augmentés, que cela soit par primes, indemnités ou sur leur salaire de base, cela implique de augmentations directes de cotisations pour la caisse de retraite. Evidemment, les employeurs sont indépendants de la caisse de retraite, et les salaires des salariés évoluent selon les lois du marché, avec une concurrence faisant augmenter leur salaire généralement légèrement au-dessus de l’inflation en moyenne.

2) Le SRE, la « caisse » de retraite de l’Etat

Même si le fonctionnement est aussi par répartition, on a de grandes différences avec le fonctionnement de la CNAV par exemple, et avec surtout des conséquences importantes :

- l’employeur – donc l’Etat – et aussi le gestionnaire des pensions.

- Le salaire des fonctionnaires est basé sur un traitement indiciaire (TI) + primes/indemnités/HS. Un traitement indiciaire qui dépend de la valeur du point d’indice, et qui n’est maintenant dégelé que pour des occasions exceptionnelles.

- la pension de base est calculée uniquement à partir du traitement indiciaire. Ainsi toute augmentation de salaire n’implique des augmentations de cotisations uniquement si cette augmentation est faite en indiciaire, les primes indemnités ne comptant pas pour la pension de base.

- l’employeur n’a pas de concurrent ! Il fournit gère les services publics et son administrations dont il paie les fonctionnaires. Ainsi les salaires ne sont pas régulés par les lois du marché. L’Etat peut ainsi décider de payer moins ses fonctionnaires, ou en embaucher de moins en moins, avec plusieurs conséquences : baisses de qualité des services publics et de l’efficacité de ses administrations, entre autres.

Remarque : comme l’Etat est à la fois employeur et gestionnaire de la caisse de l’Etat, il équilibre toujours sa « caisse » de retraite avec les finances publiques, les sommes versées étant appelées « contributions » et « subventions » d’équilibre. Raisons pour lesquelles il ne s’agit pas ) proprement parler de « caisse » de retraite. SRE = service de retraites de l’Etat.

3) Corollaire

A partir des éléments précédents, donc spécifiques à la FP, l’Etat peut alors appliquer différentes stratégies salariales, évidemment autres que celle consistant à augmenter tous les salaires uniformément, et qui ne sont pas possibles dans le secteur privé. Le gel du point d’indice permet d’abord de ne revaloriser qu’une partie des personnels, ce qui engendrera en premier lieu des économies sur la masse salariale, et donc sur les finances publiques. Mais cela entrainera alors, de façon générale, moins de cotisations, et donc plus de déficits pour les retraites de l’Etat.

Cela avait déjà commencé dans les années 80, avec un gel partiel du point dès 1983, puis surtout en 1986. Et avec évidemment des effets amplificateurs de ces stratégie à partir du gel du point d’indice en 2011 sous N. Sarkozy.

Les trois types de stratégie possibles sont les suivants :

- revaloriser en « indiciaire » (donc les traitements indiciaires) certaines catégories uniquement. Cela est fait de plus en plus rarement. N. Sarkozy l’avait fait en distribuant les premières primes dégressives aux enseignants en 2022, et donc en indiciaire. Cela aura aussi été le cas lors du PPCR, mais donc dans un cadre exceptionnel. L’intérêt : toute revalorisation en indiciaire permet de générer des cotisations retraites de la part des fonctionnaires, évitant ainsi d’éventuelles augmentations de déficits.

- revaloriser en primes/indemnités une majorité des fonctionnaires. En plus de l’avantage précédent, cela permet aussi de faire des économies sur les futures pensions, puisqu’a fortiori les TI des fins de carrière ne sont pas non plus revalorisés en indiciaire, avec donc des baisses de futures pensions en fonction de l’inflation. Mais cela va alors aussi et surtout engendrer des déficits pour le SRE, car pas d’indiciaire = pas de cotisations supplémentaires. On peut ainsi considérer qu’avec cette stratégie l’Etat crée des déficits pour le SRE, donc qu’ils sont artificiels, alors qu’ils vont engendrer une double économie pour les finances publiques : en plus des économies de baisses globales de la masse salariale par des revalorisations catégorielles, il y a baisse – ou augmentation beaucoup moins rapide – de la masse des pensions. Ces déficits, artificiels, pour le SRE, correspondent ainsi à des déficits qui peuvent être qualifiés dans l’absolu de « virtuels » - en tout cas en partie – car engendrant des gains pour les finances publiques.

- Déclasser salarialement une bonne partie des personnels – un tiers par exemple - permettant les revalorisations catégorielles, permettant ainsi de maitriser la masse salariale.

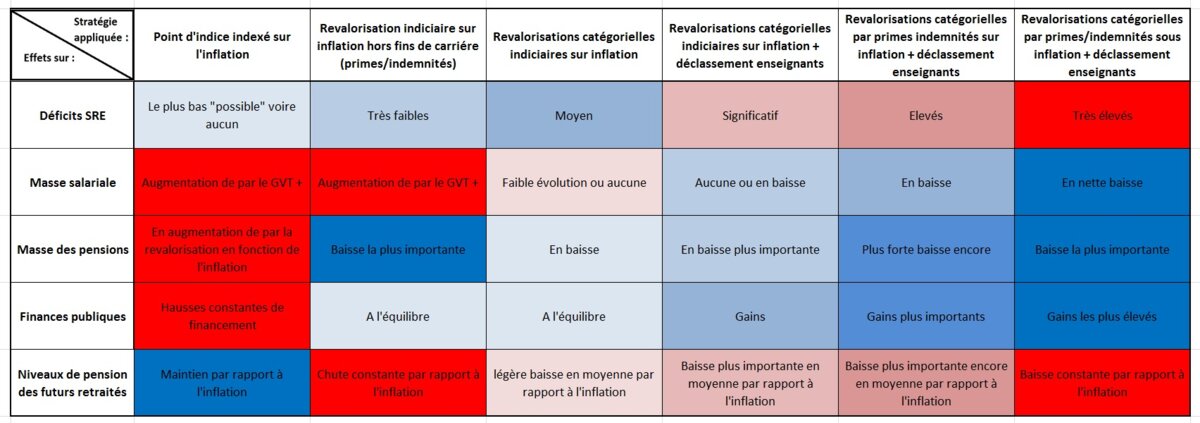

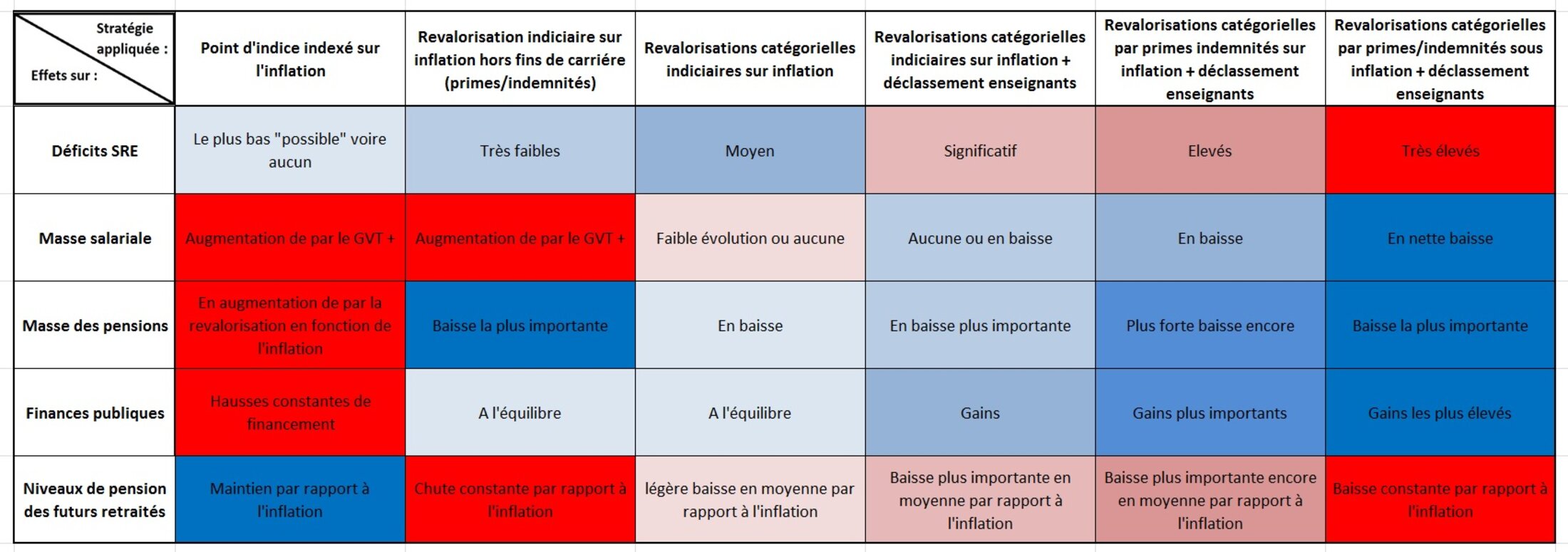

4) Tableau récapitulatif

Les observations précédentes sont résumées et mises en évidence dans le tableau suivant, avec des exemples de politiques salariales mises en œuvre qui ont alors des conséquences diverses sur le niveau de déficits du SRE, de la masse salariale, des pensions, et des niveaux de pensions moyens des agents publics.

Agrandissement : Illustration 1

Notes correspondantes :

- Il s’agit de donner l’impact des différentes politiques salariales de la FPE sur les déficits du SRE (et donc sur ceux du système de retraite en général) des masses salariales pensions, et les finances publiques. En raisonnant évidemment en euros constants.

- Plus c’est vers le rouge foncé, plus c’est négatif, plus c’est vers le bleu foncé, plus c’est positif pour l’item considéré.

- Par « revalorisations catégorielles », on peut faire l’approximation suivante : d’une année sur l’autre, un tiers de la FPE serait revalorisée à plus ou moins hauteur de l’inflation, les deux autres tiers non ou quasiment.

- Les enseignants représentent – et plus encore il y a 30 ans - un peu plus d’un tiers de la FPE, l’effet produit par leur déclassement salarial (revalorisation non indiciaire et très peu de primes) est donc important. D’où la décision de l’Etat il y a 40 ans – et plus encore depuis Sarkozy – d’opérer leur déclassement pour « maitriser », puis faire baisser la masse salariale de la FPE.

Remarques :

- Il aurait été possible de rajouter une situation plus économique encore pour les finances publiques, mais irréaliste.

- Evidemment il y a des compensations aux pertes de salaires, voire de pensions, comme des rajouts d’échelons voire de grades, comme pour les enseignants. Mais non seulement cela reste dérisoire au regard des pertes en inflation, mais en plus cela ne concerne qu’une infime partie des personnels.

- la majeure partie du taux de primes correspond au RIFSEEP, et dont le taux est d’autant plus important que la catégorie est élevée. Les enseignants en ont été exclus, sans toucher de primes de compensations, ce qui les déclasse complètement vis-à-vis des personnels de catégorie A équivalents.

- la dernière stratégie est évidemment celle appliquée depuis Sarkozy jusqu’à maintenant, et dont la continuation est confirmée pour au moins 2027 …

II. LES DEUX TYPES DE DEFICITS DONT IL EST QUESTION ICI

1) Présentation habituelle

Jusqu’à maintenant, lorsque l’on parlait des déficits du système de retraite, on ne comptait pas les montants fournis par l’Etat pour équilibrer « sa caisse » de retraite. Le COR (conseil d’orientation des retraites) ne les mettait pas en avant, pour différentes raisons. La raison principale est celle liée aux raisons précédemment invoquées : les déficits créés peuvent ne découler que de choix politiques concernant la masse salariale des fonctionnaires, de leur revalorisation salariale, et du choix de conserver ou non leurs niveaux de pension. D’autant plus que ces stratégies peuvent donc être appliquées pour in fine produire des gains au niveau des finances publiques. Le fait de ne pas compter ces « déficits » est donc complètement justifié au premier abord, donc de par les effets qui en découlent.

C’est la raison pour laquelle le COR applique une méthode – en fait une « convention » - où ces déficits de l’Etat pour ses pensions ne sont pas prises en compte : la convention dit « EPR » (« équilibre permanent des régimes »(de l’Etat)).

2) La présentation de F. Bayrou (et de V. Delahaye)

Bayrou décide donc de prendre en compte des déficits des pensions de l’Etat. Il y a des détails à apporter sur la façon dont il calcule ces déficits, et sur les déficits « particuliers » dus aux régimes spéciaux de la FP, mais ce n’est pas l’objet ici.

Il faut donc comprendre que, même en sachant que l’Etat applique depuis près de 40 ans, et plus encore depuis 2011, la meilleure stratégie salariale possible pour réduire les finances publiques, et que ce soit cette stratégie qui amplifie les déficits de l’Etat pour ses pensions, et bien F. Bayrou considère qu’il faille tout de même les prendre en compte, et surtout, en conséquence SANS prendre en compte les gains engendrés pour les finances publiques …

C’est LA raison pour laquelle sa « note » (en tant que haut-commissaire au plan) d’il y deux ans n’avait pas été prise en compte, même pas reprise par le gouvernement pour appuyer la campagne de la réforme des retraites. Jugée certainement trop « grosse » pour être crédible …

Et pourtant elle l’est maintenant, après avoir été remise sur le tapis par ce sénateur de l’UDI il y a trois mois, relayée, médiatisée via des titres racoleurs pour mieux dénoncer ce qui était présenté comme une injustice. Evidemment il fallait comprendre que ce « scandale » profitait aux seuls fonctionnaires. Quand ne fait c’est tout le contraire : les fonctionnaires actifs sont les victimes de cette stratégie salariale appliquée par l’Etat. Et plus encore, évidemment, les enseignants qui subissent la double peine : paupérisation des futures pensions comme les autres fonctionnaires, mais aussi salariale.

Ainsi, d’un déficits de quelques milliards ( 6 a priori pour 2023) des caisses de retraites retenu par le CORF. Bayrou arrive à un déficit de 55 Md€ Rien que ça. Et comme meilleur argument possible pour faire en sorte que le conclave ne puisse pas aboutir) une évolution positive de la réforme des retraites.

III. ESTIMATION DES MANQUES A GAGNER DUS A LA STRATEGIE DE L’ETAT

On s’intéresse donc ici à ces déficits artificiels de l’Etat dus aux revalorisations indiciaires catégorielles. Il n’est donc pas ici question de l’autre paramètre principal qui est la « démographie »

Si on prend la masse salariale de la FPE dans son ensemble, on a un taux de primes de 27,6 % en 2023, un niveau qui aura donc constamment augmenté depuis les années 80. Avec un taux d’environ 14 % pour les enseignants jusqu’en 2023, puis d’environ 18 % depuis la revalorisation de septembre 2023, les enseignants tirent vers le bas ce taux moyen.

EN 2023 il y aura eu en fait 23,2 Md€ de primes et indemnités dans le budget des dépenses de personnels dans la FPE. Supposons que, sur cette somme, 15 Md€ auraient pu être convertie en indiciaire. On aurait alors, avec les taux de contribution actuels, un apport de 85,38 % de 15 Md€ soit 12,8 Md€ environ de cotisations retraite supplémentaires !

Ces 12,8 Md€ sont donc des déficits artificiels pour les pensions de l’Etat, et en partie « virtuels » au niveau des finances publiques. Ce que donc F. Bayrou et ses soutiens ne veulent pas prendre en compte, ni même déjà reconnaître. C’est en ce sens que l’on a une volonté manifeste de tromper les citoyens, et comme cela a été fait via différents articles, dont celui du Point.

Remarque : les montants estimés le sont nécessairement en excès, car il faut retirer les montants correspondant aux contractuels qui cotisent à la CNAV, et non à la « caisse » de l’Etat. Or, si on s’intéresse uniquement aux déficits liés à la FPE, on peut considérer que, de la même façon que l’augmentation du taux de primes/indemnités a fait augmenter les déficits artificiels de la FPE, l’augmentation du taux de contractuels aura participé de la même façon à gonfler ces déficits. Les estimations faites s’en trouvant alors beaucoup moins en excès …

Il faut rappeler que cette possibilité pour l’Etat de décider de créer des déficits, qui seront donc artificiels, n’a pas d’équivalent dans le secteur privé où tout compte dans le calcul de la pension, qu’elle soit de base ou complémentaire.

IV. LA CNRACL : MÊME TOPO !

C’est la caisse de retraite des collectivités locales et hospitalières, donc concernant la FPT et la FPH. Or, le système de calcul des pensions est le même que pour la FPT ! Et, évidemment, la même stratégie de revalorisation par primes/indemnités – décidée d’ailleurs directement par l’Etat – y est appliquée. On a donc là aussi des déficits artificiels en conséquence de cette politique salariale, et visant d’abord à baisser les futures pensions, ces déficits étant là encore en partie « virtuels » pour cette fois-ci les finances des collectivités …

V. REMARQUE SUR L’EVITEMENT QUASI SYSTEMATIQUE DE REVALORISATION INDICIAIRE

En fait revalorisera en indiciaire que lorsqu’il en est obligé, comme lors d’inévitables revalorisation du point en cas de très forte inflation, avec bien sûr des revalorisations bien inférieures à cette inflation, pour pouvoir ensuite continuer les revalorisation catégorielles, et continuer d’économiser avec d’autres catégories, comme les avec les enseignants évidemment.

Un exemple que les enseignants ont en tête : les fameuses primes Grenelle, les primes dites d’ « attractivité », mais aussi la revalorisation de septembre 2023, uniquement par primes !

Or, on sait pertinemment que ces primes Grenelle étaient faites pour rester incluses dans la rémunération de base de enseignants. Et il n’y avait pas l’argument de ne pas vouloir faire augmenter les futures pensions puisque ces primes ne concernaient que les échelons de la classe normale jusqu’à l’échelon 10. Pourquoi, dans ces conditions, cette revalorisation n’avaient pas été faite, comme cela avait été fait sous Sarkozy, en indiciaire ?!

Peut-être parce que l’Etat préférait gonfler un peu plus le déficit virtuel des retraites dans le cadre d’une campagne de la réforme des retraites, comme cela avait été dénoncé par le collectif « Nos services publics » ? En rappelant que, hormis les revalorisations par primes/indemnités qui auraient donc pu l’être en indiciaire, le gouvernement Macron avait communiqué au COR des hypothèses irréalistes concernant les futurs effectifs et revalorisations des fonctionnaires, et ce dans le but de gonfler justement les déficits du système de retraite !

Même remarque pour une partie de la revalorisation de septembre 2023 qui a consisté à augmenter, en partie, les mêmes primes Grenelle. Concernant le doublement de l’ISOE/ISAE, cela a permis évidemment, donc, de ne pas augmenter – ou plutôt donc de faire baisser – les montants des futures pensions.

Je n’ai pas souvenir que nos chers syndicats aient eu quelque commentaire que ce soit à l’époque, concernant cette revalorisation par primes/indemnités plutôt qu’en indiciaire …

VI. CONCLUSION

Rien que sur cet aspect de la stratégie de revalorisation non indiciaire de l’Etat, on a une explication pour une bonne partie des déficits pris en compte par F. Bayrou. Des déficits artificiels, donc pour une bonne partie virtuels au regard des finances publiques, et qui n’auraient pas leur équivalent pour le secteur privé. Ce qui était un avantage pour les agents publics – la méthode de calcul de leur pension à partir du seul traitement indiciaire (hors dérisoire RAFP) – est ainsi devenu leur handicap, et un moyen pur l’Etat de faire de plus en plus d’économies, non seulement sur la masse salariale depuis la désindexation – surtout complète – du point d’indice, mais donc aussi sur la masse des pensions. Et ce au détriment des fonctionnaires qui se retrouvent de fait de plus en plus paupérisés par rapport à leurs ainés déjà retraités.

L’Etat applique ainsi la stratégie la plus efficace, avec les règles actuelles, lui permettant de faire de grosses économies sur les finances publiques, mais cela est au contraire trompeusement présenté comme des déficits absolus. Cela permet à F. Bayrou et ses soutiens d’avoir le meilleur argument pour que le conclave ne puisse déboucher sur un consensus qui aurait permis de combler ces déficits. Et il semble donc que Bayrou en profitera pour tenter de faire passer une réforme à points …

Remarque :

Evidemment ce sont les enseignants qui subissent alors un double effet de cette politique salariale, puisqu’ils sont en plus déclassés salarialement par rapport aux autres catégories A équivalentes. Ceci étant grandement facilité par des syndicats qui n’auront jamais voulu faire de la lutte conte ce déclassement une priorité, en commençant d’ailleurs par ne jamais le dénoncer de façon claire, et comme étant l’application stricte d’une stratégie salariale d’Etat, ce qui est pourtant une réalité incontestable. Et il est d’autant plus difficile de combattre ce qui n’est même pas correctement formulé, sciemment.

Des enseignants qui seraient d’autant plus lésés si passage à la retraite à points puisque, comme cela avait été mis au jour en 2019/2020, leur faible taux de primes leur ferait perdre de fait en niveaux de pensions. En fait davantage de pertes encore par rapport aux pertes constantes actuelles dues au gel du point.