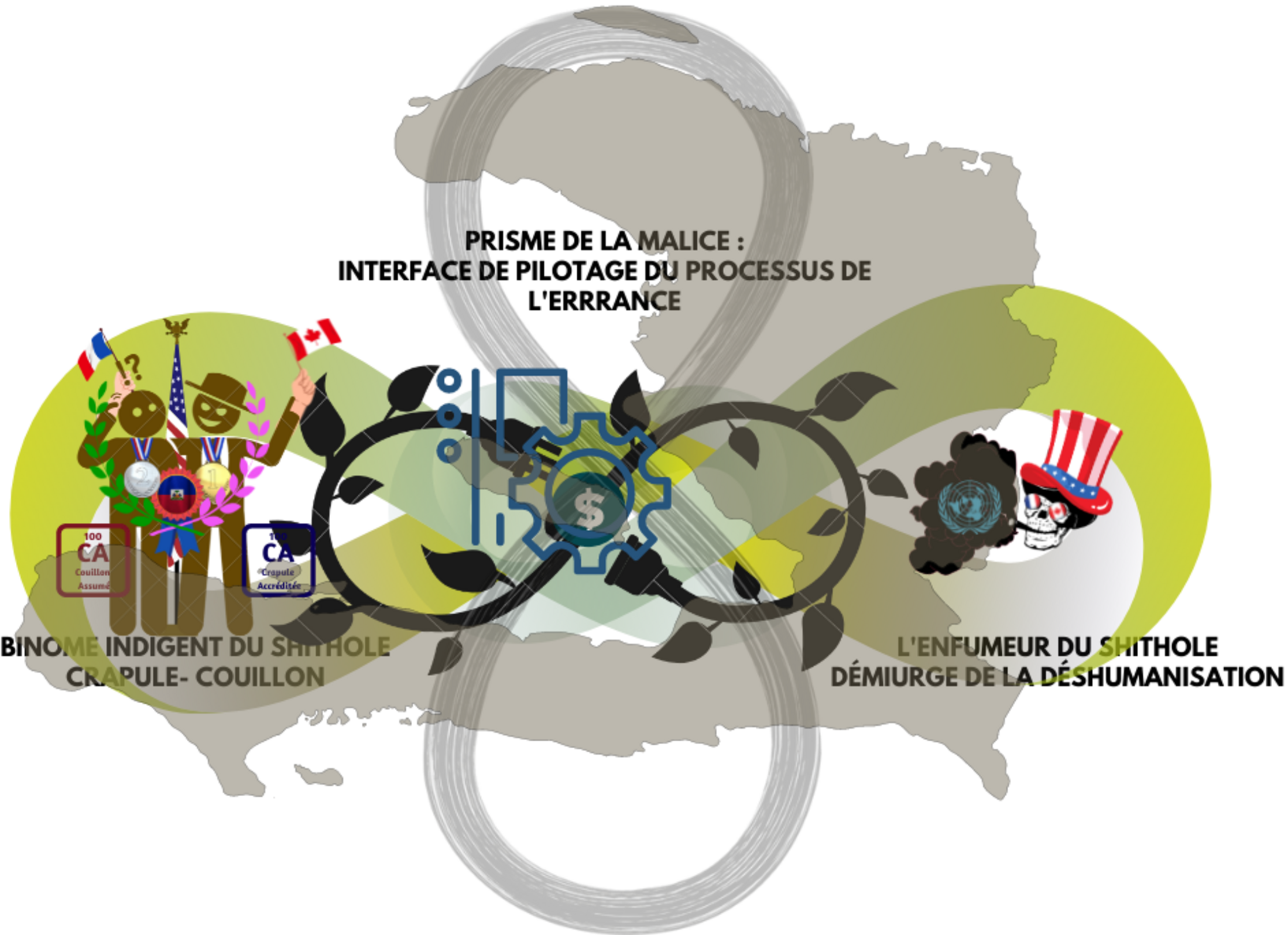

Agrandissement : Illustration 1

Dans notre dernier billet, nous avons postulé que la relation triangulaire indigente entre malice, crapulerie et couillonnerie agissait comme la lueur d’un prisme culturel qui éclaire le modèle d’affaires haïtien et oriente sa gouvernance vers l’errance. Ce prisme hideux et déformant parait si bien dimensionné pour l’enfumage de la gouvernance (publique et d’entreprise) du pays, que le démiurge, qui régule le chaos haïtien à son profit, s’est empressé de lui donner les formes attrayantes de l’excellence pour qu’il auréole, comme une marque putride d’allégeance à la déshumanisation, la posture de tous ceux qui seront élus et promus par la communauté internationale pour piloter la barque nationale.

Ainsi se structure le prisme de la géostratégie de la déshumanisation qui peut s’énoncer objectivement ainsi : Nul n’entre dans les projets de la communauté internationale, s’il n’a le profil tatoué comme Crapule Accréditée (CA) ou Couillon Assumé (CA). Car, en devenant, virtuellement, phare ‘‘CA-CA’’ propulsé sur le toit de la gouvernance du shithole, il doit, à la vérité, se comporter comme une faille humaine dérobée et servir de fumier par où s’érodent la dignité nationale et l’intelligence collective.

Le prisme de l'enfumage

Notre propos est de montrer que le prisme qui scintille et reflète la structure du génome de la réussite haïtienne est assorti de sangles et de crochets qui verrouillent sur des liens d’irresponsabilité, de servitude et d’indignité. Ces liens sont si contraignants qu’ils impriment sous la peau et tatouent dans la conscience des indigents, appelés à régner sur les institutions du pays, le motif de l’allégeance aux intérêts étrangers. Si nous faisons l’effort de regarder avec intelligence, nous verrons scintiller translucidement une double syllabe merdique sur le front de tous ceux qui ont réussi en Haïti.: CA-CA. Si nous décongestionnons nos narines, nous humerons la présence de ces insignifiants anoblis par les senteurs que dégagent les dysfonctionnements des institutions publiques, mais aussi des entreprises privées d’Haïti. Senteurs qui, quoique floutées par un léger arôme de CA-CA-O, originellement modifié pour occulter le O, ne distillent pas moins les effluves putrides du CA-CA métamorphosé.

L’erreur est de croire que parce qu’elle dérive, invariablement comme un fossile anthropologique, vers l’errance, cette fractale indigente aux strates Ca-Ca-otiquement polymorphées qu’est Haïti n’est pas gouvernée. Mais la réalité est plus complexe. Car nul pays n’est doté de processus de gouvernance aussi bien codifiés dans la mémoire de ses institutions, aussi bien exécutés par ses élites et aussi bien assimilés par sa population. Pour cause, ils sont profondément tatoués dans l’imaginaire de ceux qui sont projetés dans la lumière, et sont les traceurs qui orientent vers les abysses de l’indigence. Ce sont eux qui donnent au pays ses senteurs putrides, ses éclats shitholiques et sa trajectoire erratique.

Le drame est que ces senteurs sont si répandues, les laideurs humaines qui les dégagent sont si anoblies que l’imaginaire collectif s’est accoutumé à leur inconfort, et a fini par ne plus être gêné par leur présence, comme le vidangeur que ‘odeur fécale ne dérange plus. C’est du reste pourquoi, la pensée systémique invite à combattre la plus petite indigence dès sa détection pour qu’elle ne devienne pas le climat dominant. Et c’est justement ce que nous n’avons pas fait pendant plus de deux siècles. Nous nous sommes accoutumés au processus de la gouvernance médiocre, corrompue et criminelle, et nous les reproduisons machinalement comme des automates, sans capacité autonome de penser pour les remettre en cause.

Le management de l’errance

Évidemment, les processus de la gouvernance haïtienne sont floutés et occultés comme les secrets de conservation d’une ressource stratégique. Seuls ceux qui disposent d’outils analytiques TIPÉDANTS (Technologies de l’Intelligence et Prospective Éthique pour la Décision par Apprentissage Neuronal Turbulent et Systémique) et qui prennent le temps d’observer les postures des acteurs et leurs liens d’affaires peuvent disposer de données contextuelles pour expliquer intelligiblement l’errance haïtienne. Car cette errance est régie, comme en tout management stratégique, par des prismes qui permettent d’optimiser les processus du modèle d’affaires pour créer la valeur assurant la pérennité de la gouvernance. Et, comme dans le cas d‘Haïti, il s’agit d’une gouvernance dont la valeur est l’errance, ses processus sont floutés par des prismes qui protègent les circuits drainant les ressources de l’écosystème.

D’où les paradoxes qui génèrent les incertitudes pour occulter l’intelligence, d’où les enfumages qui obscurcissent l’horizon pour brouiller la conscience, d’où les putrides qui libèrent les pestilences pour empester l’écosystème. L’errance haïtienne n’est nullement hasardeuse, elle est la résultante d’un management stratégique assumé. Autrement dit, elle est une valeur recherchée comme finalité au travers de processus savamment dimensionnés, dont la gestion est confiée à des pilotes qui sont des acteurs façonnés dans un moule contraignant qui verrouille sur l’errance, l’invariance et l’indigence.

Mais, pour comprendre cela, il faut être capable d’objectiver le réel haïtien dans sa complexité, non pas uniquement dans ses dysfonctionnements politiques, mais dans ses fonctionnalités académiques, ces parures culturelles, sous l’aiguillon du génome ca-castrophé de la réussite. Car, ce sont les fresques de la réussite haïtienne qui symbolisent la mémoire processuelle où sont codifiés les algorithmes de l’errance nationale. Et c’est pour objectiver ce réel complexe, enchevêtré dans des paradoxes, dissimulé derrière des floutages, enjolivé par des impostures, que nous proposons l’expertise TIPÉDANTE pour diagnostiquer les signaux faibles qui dissimulent les bugs de la défaillance performante, détecter les segments de failles qui précarisent l’écosystème et dimensionner les processus de l’errance qui verrouillent sur l’invariance. C’est seulement ainsi que l’on peut expliciter les variables de l’équation de la défaillance du pays et modéliser son errance.

L’erreur est de croire que c’est la médiocrité politique qui structure l’errance haïtienne. L’analyse TIPÉDANTE nous permet d’affirmer que la médiocrité politique n’est que la partie éclairée à dessein pour servir d’épouvante afin de mieux occulter (protéger) les processus qui assurent la performance de la géostratégie qui déshumanise Haïti. Galilée disait que la nature est écrite en langage mathématique. Cela sous- entend que tout ce qui existe dans la nature, y compris les dysfonctionnements et les errances, peut être modélisée par une équation et des variables. Or jusqu’à présent, malgré les savantes analyses des sociologues, des politologues, des historiens et des experts qui auscultent, diagnostiquent et militent pour transformer Haïti, je n’ai encore vu aucun modèle, aucune équation, aucune variable expliquant rigoureusement pourquoi depuis 218 ans rien ne marche politiquement en Haïti, alors que la culture est la fenêtre de publicité et de réussite du pays.

La culture s’installe si bien comme la fenêtre de la réussite haïtienne que l’immortel Dany Laferrière, académicien et homme cultivé devant l’éternel, a laissé entendre en avril 2020, dans un de ses passages médiatisés sur le plateau de France 5, dans l’émission la Grande Librairie, a glorifié la culture haïtienne en rappelant cet acte de résistance culturelle d’un député haïtien qui s’est pendu avec un dictionnaire français pour protester contre l’occupation américaine en 1915. Je vous laisse savourer. Mais quel imaginaire ! que celui du nègre anobli par indignité pour sucrer le blanc sans air (r) de fatigue.

Et c’est là toute l’indigence de la culture haïtienne, car ceux qui ont le savoir sont si insignifiants qu’ils sont incapables de contextualiser les défaillances de leur pays pour conceptualiser des solutions au travers d’un modèle qui explicitent les variables de responsabilité pour l’action intelligente. Ils n’ont aucune imagination pour penser par eux-mêmes et produire leurs propres inférences sur le monde. Ils ne font que courir derrière les fonds de l’assistance internationale pour manager médiocrement de petits projets, dont les solutions sont connues d’avance ; car tirées d’une boite à ordures conçue pour uniformiser les expériences par ‘anoblissement de l’insignifiance, le culte de l’urgence et la célébration de la résilience. Ils ne sont qu’à la recherche de la reconnaissance du blanc.

Le savoir est si futile aux mains des lettrés et des doctorés haïtiens qu’ils relayent les échos des paradoxes qui insultent leur intelligence. Je vous cite trois de ces échos indigents :

- Sous prétexte que le pays est invariablement chaotique, certains disent que le pays n’est pas gouverné ; alors que le chaos est aussi un mode e gouvernance quand il vise l’errance comme finalité.

- Sous prétexte que le pays est invariablement incertain à cause du chaos permanent, d’autres ou les mêmes disent, qu’il faut fuir le pays ; et ce sont les mêmes qui disent que l’intelligence a été mise en déroute. Or, l’intelligence ne s’accomplit que dans sa confrontation avec les incertitudes. Car elle se mesure à la capacité d’extraire du chaos l’information stratégique pour créer un certain ordre facilitant un possible vivable.

- Sous prétexte que rien ne marche en Haïti, les mêmes qui disent que l’intelligence a été mise en déroute justifient la mise en place de projets insignifiants et médiocres en sortant l’argument indigent qu’Haïti est un lieu qui échappe à toute rationalité, il faut prioriser le simplifié. Or l’intelligence complexe postule que chaque fois que le complexe est occulté par le simplifié, il structure les médiocrités en les normalisant comme des insignifiants confortables.

Faut-il encore expliquer d’où vient l’errance haïtienne ? La grande erreur est que nos universitaires ne font que reprendre la parole du blanc, non par ignorance, mais par malice, et pour le bénéfice que génère la posture de l'indignité et de la soumission. Dans leur imaginaire indigent, ils savent que le blanc ne médiatise que ceux qui reprennent ses injonctions, alors ils deviennent des automates indigents, mais influents. Car la servitude volontaire génère de substantielles ressources. Disons le haut et fort, les paradoxes qui font écho de la déroute de l’intelligence sont des incertitudes générées à dessein pour entretenir l’errance haïtienne. Ils font partie de la stratégie de la déshumanisation. C’est une occultation de l’intelligence qui vise à flouter les espaces, invisibiliser les processus, protéger les acteurs qui codifient l’errance du pays, en mettant sous les projecteurs de la critique l’épouvante politique qui devient un fusible à faire sauter à chaque crise pour reconduire le système avec de nouveaux fusibles sans changer le défaut structurel.

Voilà la complexité que nous devons approprier pour objectiver les causalités dissimulées des défaillances haïtiennes et faire émerger des variables de responsabilité et d’engagement pour agir avec intelligence. Cela nous donne loisir de partager ici un des axiomes de l’indigence : Les mêmes insignifiants anoblis, promus dans la même opacité du succès par l’enfumage des liens d’irresponsabilité, de servitude et d’indignité et pétris dans le même moule insignifiant de l’assistance internationale, dégageront toujours les mêmes senteurs pestilentielles pour entretenir l’errance. Pour cause, la finalité recherchée comme valeur stratégique par le management de la déshumanisation est d’amener le plus d’Haïtiens à fuir le pays, pour laisser au démiurge blanc qui régule le chaos national, et à son armée de fossoyeurs accrédités et assumés, un libre accès aux ressources enfouies dans le sous-sol du pays.

Quand il aborde le réel haïtien, l’observateur doit savoir que le prisme dominant étant la malice, il faut toujours chercher ce qui est occulté derrière ce qui est dit. Et c’est ce qui nous permet de dire que le grand drame haïtien n’est pas l’errance, mais l’impensé analytique qui empêche de trouver le temps et l’intelligence pour diagnostiquer et problématiser les causalités cachées de cette errance. Dans ce contexte, on comprend mieux pourquoi les processus qui supportent cette gouvernance sont jalousement protégés par différents prismes qui brouillent le jeu et le rôle des acteurs. Ces prismes, en tant qu’interfaces virtuelles de la gouvernance haïtienne, sont de véritables ressources stratégiques, en ce sens qu’ils sont des failles, servant de portes dérobées, permettant à une catégorie d’acteurs d’occuper des rôles (insignifiants anoblis, automates influents) pour faciliter à d’autres (enfumeur accrédité, fossoyeur assumé) d’atteindre leurs finalités. Ces processus doivent leur performance virtuelle aux propriétés résurgentes qui leur permettent de se présenter sous différentes formes et de masquer les variables médiocres qui les structurent.

Et c’est là tout l’intérêt stratégique de la fragmentation de la société haïtienne en strates polymorphées. C’est un processus de floutage (enfumage) qui cherche à laisser l’illusion que la multiplication des strates chaotiques induit l’existence de forces en opposition au mouvement global de l’errance du pays, et qui en conséquence sont susceptibles d’œuvrer pour le changement. Pourtant, ces strates ne sont que des failles protégées qui abritent la réserve indigente appelée à assurer la reproduction du modèle erratique de la gouvernance. Ainsi, le gangstérisme institutionnel peut se renouveler sans changer ses processus, puisqu’il s’est développé sous différentes formes, et s’est répliqué sous différentes appellations, tout en étant piloté par une même interface constituée d’un réseau prismes stratégiques aux propriétés déviantes.

Le génome du prisme la malice

Agrandissement : Illustration 2

Parmi ces prismes stratégiques servant d’interfaces pour piloter les processus floutés de la gouvernance erratique haïtienne, nous nous permettons de mentionner celui de la malice. Objectivement, le prisme de la malice est le prisme prioritaire pour le management de l’errance. Car il permet aux autres prismes, que sont l’irresponsabilité et l‘indignité (voir illustration ci contre), de mieux répandre le spectre de leur enfumage. C’est par malice que l’on fait émerger la médiocrité politique comme source des malheurs haïtiens pour mieux dissimuler la médiocrité culturelle et académique immergée pour mieux assurer la reproduction des valeurs du système.

Mais quelle éclairante stratégie trouvée par le blanc ! Guider un pays vers l’errance en exploitant les failles, qui apportent renommée, éclat et succès à ses élites, comme des portes dérobées pour drainer les projets qui renforcent la géostratégie internationale par la dépendance vis-vis de l’assistance internationale. Pour ceux qui n’ont pas encore compris la puissance quantique de ce processus d’enfumage qu’est la malice, je vais résumer : le blanc sait pertinemment que le nègre insignifiant ne cherche qu’à se projeter dans sa lumière pour exister et réussir. DE même il sait que l’imaginaire collectif des peuples anciennement colonisés ne s’attarde que sur ce que le blanc intronise, médiatise et sécurise. Alors, le blanc donne du pouvoir, de la renommée, de la richesse et aussi des armes a une foule d’insignifiants pour qu’ils fassent régner le chaos et s'entretuent. Quand le chaos augmente, il se permet, comme le démon de Maxwell, d’intervenir sur quelques acteurs surchauffés et refroidis pour permuter leur rôle et assurer un équilibre pour maintenir le chaos sous contrôle.

N’est-ce pas ce que fait la crapule qui exploite la malice avec le couillon ? Alors, à malice nationale, malice internationale ! Et ainsi soit-il : puisque tous les succès dans le shithole haïtien passent par l’axe de l’assistance internationale, nul ne peut y accéder sans aliéner sa dignité (prisme de l’indignité), sans abdiquer ses responsabilités (prisme de l’irresponsabilité) envers son pays et collectif. C’est le blanc qui donne, c’est le blanc qui ôte et sanctionne, que la malice du blanc soit louée !

Redisons-le haut et fort : quand toutes les réussites sont branchées sur le même circuit du fumier de la dépendance vis-à-vis des intérêts étrangers, il est hautement improbable qu’il puisse exister des forces progressistes authentiques, influentes et assumant l’intelligence comme outil de lutte. Diego Gambetta nous a montré, dans La pègre déchiffrée. Signes et stratégies de la communication criminelle, que dans la mafia, on ne donne le pouvoir qu’aux incompétents, notamment pour leur vertu à garder le silence, à respecter les allégeances et à se montrer redevables. Comme disait un éducateur pompeux et illustre qui a longtemps trôné sur les sphères d’influence de l’éducation en Haïti : on ne critique pas le management, quand on fait partie du management. Vous reconnaîtrez bien sûr les échos de la fameuse omerta de la mafia. Et bien, il semble aussi que dans la société haïtienne, peuplée d’espaces d’entre soi mafieux, on ne donne la réussite économique, la renommée académique et le pouvoir politique qu’aux insignifiants pour leur loyauté, c’est-à-dire leur vertu malicieuse à savoir être crapule ou couillon, et leur utilité, c’est-à-dire leur indignité à être futile et servile.

Agrandissement : Illustration 3

Si Haïti ressemble à un gigantesque trou noir infecte qui déshumanise, c’est parce que la conscience collective haïtienne s’est laissée formater par la malice, le marronnage, l’imposture et l’indignité, sans chercher à combattre ces médiocrités. Une effroyable accoutumance que le culte de la résilience a transformé en une intelligence adaptative où chacun promeut une forme de débrouillardise qui tue l’engagement et la vraie intelligence. L’art de la survie par malice et indignité est le génome de la résilience haïtienne célébré comme intelligence. Il se réplique dans les consciences comme une chaîne virale rappelant la structure de l'ADN (voir illustration ci contre). C’est là qu’il faut chercher les causalités de nos défaillances, de nos errances, de nos indigences. Partout où les liens qui tissent les fresques du succès verrouillent les acteurs sociaux sur des nœuds qui déforment leurs postures, les invitent à flouter en permanence leur jeu, à résilier leurs responsabilités, à devenir suffisamment flexibles pour se coucher servilement devant les puissants, qu’ils soient riches et/ou blancs, en renonçant à leur dignité, ils ne pourront qu’enfumer l’horizon des nouveaux possibles, empester les institutions par leur puanteur et entretenir l’errance collective.

Comme l'indique l'illustration ci-dessus, la structure du génome de la réussite haïtienne est constituée de deux chaînes enroulées autour d'un axe rigide. Celui-ci, en apparence lumineux, oriente en réalité vers un succès précaire qui enfume la conscience collective. Les chaînes, spiralées et enchevêtrées, sont reliées tout le long de leurs sillons par des strates transversales formant des sangles qui portent les points d'ancrage et les crochets où viennent s'humilier, se prostituer les crapules et les couillons pour décliner la typologie des liaisons putrides de la réussite haïtienne: des crapules accréditées entre elles (CA-CA), des couillons assumés entre eux (CA-CA), des crapules accréditées et des couillons assumés (CA-CA) peuplant les ONG, les Universités, les entreprises privées, les institutions publiques, les médias, les réseaux culturels.

Je persiste et signe : Le triomphe de la médiocrité politique eut été improbable sans cette longue chaîne de CA-CAs et d'insignifiants anoblis pour lui apporter les adjuvants de sa réussite. Il faut que l’intelligence se réapproprie les espaces de réflexion éthique et les territoires de la pensée critique abandonnés aux automates indigents, aux crapules accréditées et aux couillons assumés.

Ce constat appelle à un profond besoin d’innovation pour remodeler le génome de la réussite haïtienne. Mais encore faut-il savoir objectiver la structure de ce génome. Et c’est ce que nous avons fait au travers de ce dessin (ci-dessous) pour mettre en évidence les liens qui verrouillent à la fois sur l’excellence et l’indigence. Je vous laisse méditer ce vibrant paradoxe qui magnifie l’errance !

Agrandissement : Illustration 4

En attendant la publication de la géométrie des données pour vulgariser l’analyse TIPÉDANTE comme une anthropologie de l’insolence, je vous invite à méditer la cohérence et la puissance analytique de cette expertise au service de la décision. Jadis, un certain Nicolas Boileau énonça des règles pour atteindre la beauté par la performance littéraire, dans son Art Poétique, il écrivait : « Tout ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément ». Aujourd’hui, nous savons que la beauté peut n’être qu’apparente, car servant de vernis pour masquer d’immenses médiocrités. C’est donc un nouvel art PoÉthique contre les médiocrités humaines qu’il nous faut réinventer pour maintenir flamboyante la dignité humaine. Et sans pédanterie, l’analyse TIPÉDANTE se situe à l’avant-garde de ce nouvel art PoÉthique dont la règle peut se formuler ainsi : Tout ce qui est intelligible à l’entendement humain doit objectiver les contraintes de la complexité pour se prémunir contre les incertitudes du réel. Et pour le faire, des concepts reliant des mots et des images doivent s’enchevêtrer systémiquement dans l’imagination pour modéliser et cartographier, au travers de processus structurants, les lignes prospectives menant de la décision probante à l’action performante et innovante.

Libre à vous de comprendre pourquoi les réseaux médiatiques et culturels passent sous silence ces analyses TIPÉDANTES. Je ne cherche pas convaincre, mais à donner à réfléchir en pensant dans la critique et contre le sens commun pour soumettre de nouvelles inférences dans le débat sur l'intelligible errance haïtienne !

Post Scriptum : un ami m'a dit récemment combien il prenait plaisir à lire mes textes, mais m'a reproché de ne pas avoir l'audience pour atteindre un plus grand public. Tout en reconnaissant la justesse de son reproche, je l'ai invité à méditer sur ce reproche en s'inspirant de la nature. Et je lui ai dit d'imaginer le drame écologique que si, par une métamorphose indigente, les abeilles ne pouvaient plus humer le parfum des fleurs, ni s'envoler vers elles pour sucer leur suc et butiner vers d'autres ailleurs tout en répandant les pollens sur leur sillon. La morale est si les fleurs produisent leur suc, il faut des abeilles pour faire le job de la dissémination des pollens. Alors soyons tour à tour, fleurs et abeilles , produisons et disséminons.