Une problématique complexe

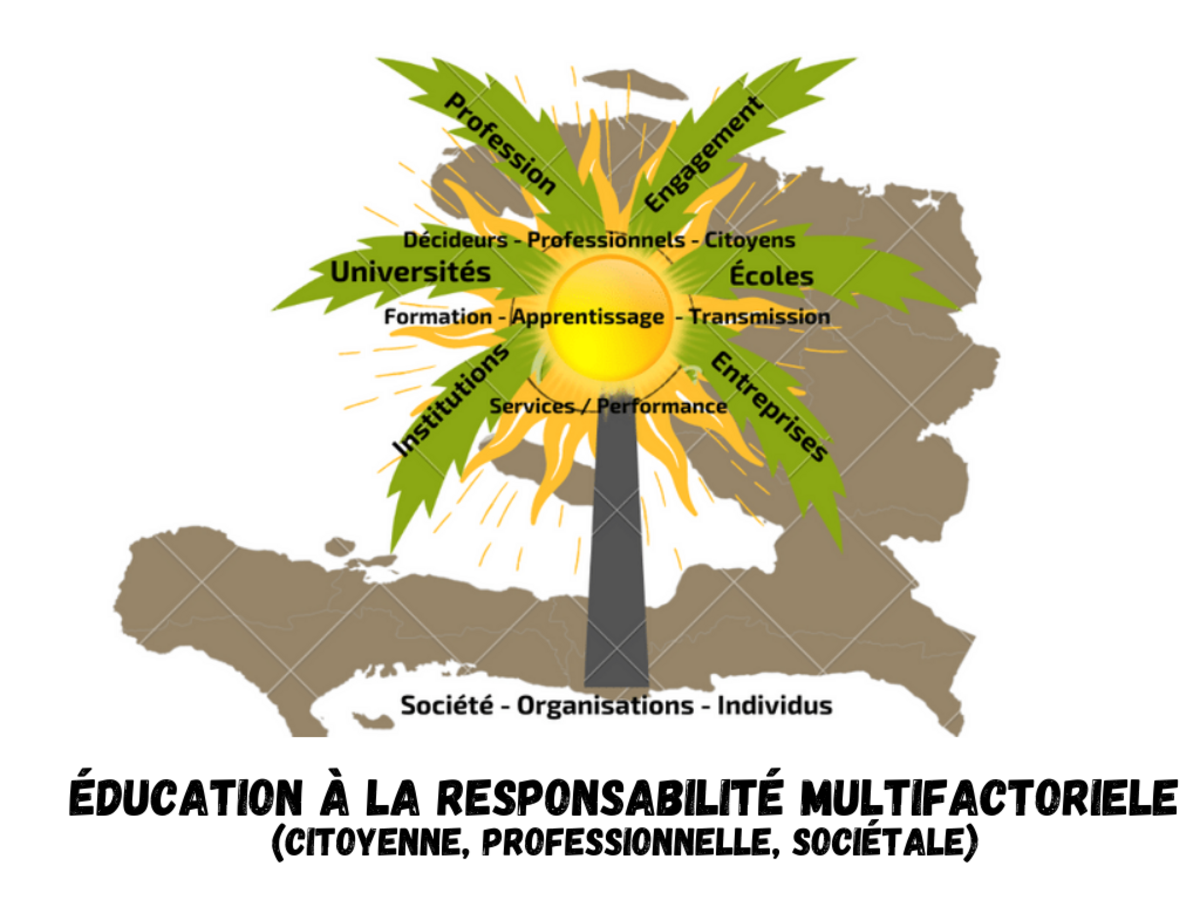

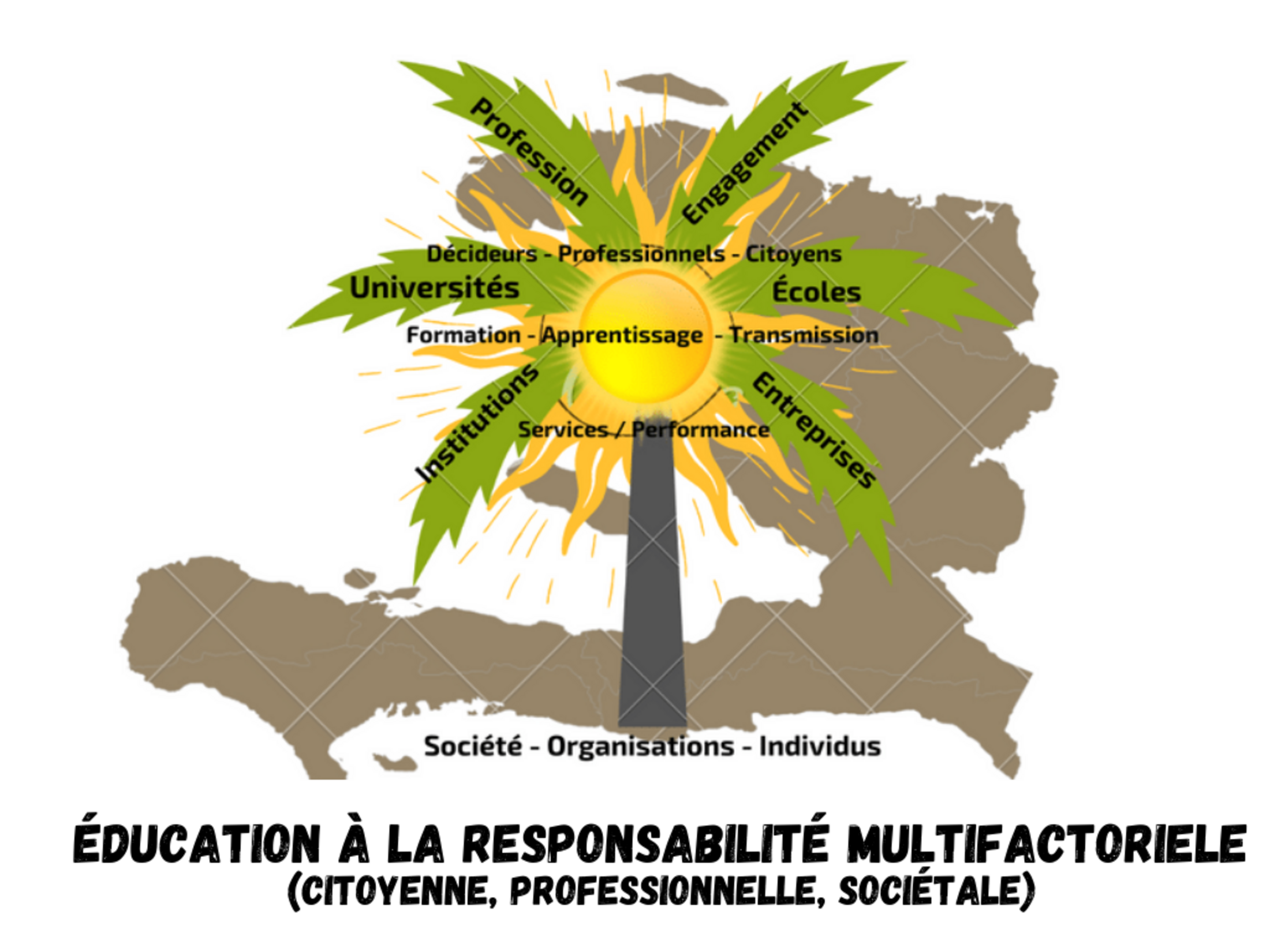

Agrandissement : Illustration 1

Depuis que les hominidés ont descendu des arbres, quitté les grottes et se sont installés en communauté sous une autorité établie à l’intérieur des terres, sur des territoires bordés par des frontières, un vieil adage résonne comme un postulat universel, et laisse croire que la valeur d’une nation est proportionnelle à la valeur de son éducation. Cette équivalence offre, à qui sait encore évaluer (reconnaitre la valeur intrinsèque non apparente), les bases factuelles pour comprendre l’abjecte déchéance, dans laquelle vautre la nation haïtienne.

La déchéance collective haïtienne s’accompagne d’une telle déshumanisation qu’elle préfigure l’imminence d’un homo detritus, augure de ce temps d’indigence béni pour les charognards du genre humain qui vivent de la détresse collective. Temps pourtant redouté par ceux qui cherchent inlassablement la beauté cachée des choses de la vie, car annonciateur de la grande érosion de la dignité humaine. Temps d’apocalypse cognitive et fossoyeur de l’intelligence collective, puisque prédisposant les hommes à vivre en rupture de sens avec leur environnement et à se contenter uniquement de la survie de leur personne et de leur clan par encanaillement célébré.

Mais comment prouver que la déchéance haïtienne est bien le fait d’une culture généralisée de l’indigence ? Mais encore comment se prémunir de cette défaillance humaine et amorcer la rupture pour restaurer l’intelligence et la dignité ?

Voilà des questions qui nous situent au cœur d’une problématique centrée sur l’éducation et sur sa finalité pour l’homme condamné à vivre en société. Problématique inspirante à souhait, mais processuellement complexifiante, puisqu’elle invite à l’observation, à la réflexion, à la cognition et à l’anticipation. Tout un ensemble entrelacé qui force à détecter les signaux faibles dans la cacophonie ambiante et à imaginer la décision opportune par l’évaluation de plusieurs possibles opposables pour agir.

Le succès par le goût de la souillure

Pour peu que l’on prête observe le spectacle livré par ceux qui, au sommet de la hiérarchie sociale haïtienne, vivent dans l’illusion de la réussite, soit du fait de leur statut académique, économique, soit du fait de leurs accointances diplomatiques, soit du fait de leurs fonctions politiques ; mais aussi par ceux qui, coincés entre le sommet et la base, jouent les coudes pour s’extirper de cette tenaille précaire, on constate la même insignifiance dans les choix de vie et la même disposition à la célébrer comme un horizon indépassable et acceptable. Le kitem jwi la vi m, mwen pa konn kilè map mouri est un hymne de célébration de l’agonie qui prolonge le Pito nou lèd nou la comme chant d’exaltation de la survie par assumation de la laideur et de l’indignité

Quand un peuple assume de subir la laideur du statu quo existentiel, renonce à chercher de nouvelles manières de vivre, préfère s’éclipser de son territoire, en se coupant de sa mémoire collective, ou célèbre l’encanaillement comme un chant préparant son agonie, il y a un évidement de sa conscience collective et un dépouillement de sa dignité qui traduit à la fois une perte de sens et une absence de repère pour s’orienter et évoluer dans la marche de l’histoire et du temps. Et l’indigence n’est pas autre chose qu’une privation des ressources nécessaires à la vie qui oblige à vivre à contre-courant de l’évolution.

Tout le problème pour un collectif revient à définir un référentiel de dignité selon lequel il doit apprendre à vivre, tout en faisant face aux incertitudes de son environnement. Manifestement, il ne fait aucun doute que c’est l’école, sous l’exigence de qualité de la société, qui doit offrir ce standard. Or tristement, l’observation des faits indique que dans le contexte haïtien, le système éducatif n’a ni les compétences, ni les ressources, ni les ambitions de s’outiller pour l’exercice d’une telle mission. Cet état de choses conduit à une sorte d’indigence sociale, culturelle, collective qui est un défi sociologique et anthropologique posé au savoir. Pour donner un écho de ce bug, il me vient en mémoire une anecdote poignante racontée par un vieil ami enseignant toujours disponible pour des échanges nourriciers. Dans son quartier, au bas peu de chose, des enfants refusaient d’aller à l’école, en disant à leurs parents qu’ils préféraient apprendre à devenir des « blancs ». Dans leur imaginaire espiègle, ces enfants, âgés entre 8 et 11 ans, avaient déjà compris que les cartes mentales de la réussite en Haïti étaient tatouées de motifs dessinant des privilèges blancs.

C’était en 1994, juste après le coup d’État sanglant de 1991, avant que les Clinton, les Soros, les Merten, et leurs supplétifs locaux, regroupés en 184 fanions économiques, médiatiques, culturelles, politiques académiques, diplomatiques, violentent la dignité nationale par insémination de la semence indigente PHTKiste. Preuve que l’autoroutage vers l’indigence actuelle a été soigneusement pavé pour que l’indigence soit le mistral gagnant. En effet, avec la culture du « pèpè », s’est répandue dans toutes les couches sociales du pays une déshumanisation qui assume la servitude au nom de la réussite. Et depuis, l’indigence a germé et fleuri si vite que sa souillure, ensemencée dans les saisons de Grenn Nan Bounda, nous est ressortie par la gorge.

Ainsi, la rose indigente, pendue aux lèvres silencieuses et luxuriantes de nos élites, rappelle le goût de l’indignité, comme « l’agneau sacrifié en pardon du péché excuse la cruauté du prêtre boucher » (William Blake, Augures d’innocence). Un petit goût de souillure qui doit être célébré jusqu’à l’indignité bue et avalée. Évidemment, pour que ce goût de souillure ne répugne pas trop, il a été enrobé dans un sucre amidonné et découpé en cristaux blancs scintillants ; en hommage à la blancophilie pratiquée en Haïti. Pragmatiquement, diraient les SMICards de l’indignité, fervents partisans du succès minimal insignifiant cultivé, ce goût de souillure est assumé puisqu’il s’accompagne d’une réussite certes indignement acquise, mais après tout collectivement célébrée. Les amateurs de foot trouveront une parfaite analogie avec le goût de ce football moche, souvent victorieux dans les matchs décisifs, revendiqué fièrement par les Diego Simeone et les José Mourinho, car sportivement célébré.

Éducation sans valeurs, citoyens sans dignité

C’est ainsi que s’est transmise entre les générations haïtiennes l’indignité qui vaut au pays son invariante errance et sa confortable dépendance vis-à-vis de l‘assistance internationale. Et de fait, désormais en Haïti, pour entrer dans la galerie des personnes à succès médiatisées, il faut soit :

- S’exercer à trouver le protecteur blanc qu’on doit sucrer sans (r) air de fatigue ;

- Laisser exhaler les effluves qui distillent ce petit goût de souillure.

Demandez aux actuels titulaires de l’éducation et de la culture de l’actuel gouvernement illégitime, insignifiant au service du CORE GROUP, ils vous diront combien c’est payant de tresser des lauriers et des guirlandes à la gloire de l’indigence, combien c’est gratifiant d’avoir un « fer-blanc-tier » à soi sur qui s’appuyer pour ouvrir les portes de la gloire et du pouvoir ! Mais que d’indignité, que d’indignité sous les portes du succès dans le shithole ! Paradoxalement, ces personnalités, malgré leurs liens assumés avec la gangrène PHTKiste, sont très appréciées par une grande partie de la société civile haïtienne, sous prétexte qu’elles seraient compétentes.

Mais ces gens feignent d’oublier qu’une compétence laisse toujours quelque part des traces sur son domaine métier. Or personne ne peut apporter la moindre trace d’une efficacité ministérielle dans les domaines de l’éducation et de la culture en Haïti durant ces 70 dernières années dans le pays. Pis encore, sur ces 10 dernières années, les œuvres éducatives et culturelles qui portent le sceau de la responsabilité de ces personnalités célébrées, sont respectivement entachées de corruption et d’indigence.

Pour la corruption dans le système éducatif, on peut se référer aux articles de Charles Tardieu[1] et de Robert Oriol Berrouëtt[2] pour comprendre l’arnaque qui a été mise en place sous couvert d'éducation pour tous. Pour l’indigence de la culture, on se souviendra que l’actuel ministre de la culture, en qualité de présidente du comité du carnaval national en 2018, avait défendu son choix de ne pas exclure Michel Martelly du parcours carnavalesque de cette année, malgré les propos orduriers et incivils de sa meringue carnavalesque, en disant qu’en Haïti la culture du carnaval rime avec insanités et propos orduriers. Or pour paraphraser Albert Camus, tout ce qui dégrade la dignité humaine porte atteinte à la culture et constitue un raccourci vers la barbarie. Du reste, que c’est honteux de savoir qu’à Montréal (Canada) et à Sarcelles (France), les autorités municipales de ces villes ont eu le courage d’interdire la participation de Michel Martelly à des festivals pour la constance de ses propos obscènes et orduriers qui insultent la dignité humaine ; alors que les autorités éducatives et culturelles haïtiennes dansent et s’encanaillent avec lui au nom du pragmatisme de la réussite et du goût de la souillure !

N’est-ce pas la preuve qu’il manque à notre culture et à notre éducation un référentiel de valeurs pour rehausser la dignité humaine et magnifier l’intelligence collective. C’est là qu’il faut se placer, dans ce vide éthique, pour comprendre pourquoi, malgré l’effondrement de son espace vital et sa totale défaillance, malgré son état de paria assistée, Haïti ne reste pas moins fière des diplômés, lettrés et doctorés produits par son système éducatif insignifiant. Ce n’est pas tant la valeur induite par l’éducation que l’on célèbre, mais la détention du titre honorifique qui permettra de se faufiler dans les espaces d’entre soi pour trouver sa petite part et en mettre plein la vue aux autres. Comme l’a prédit Günther Anders[3] c’est par l’effritement de la qualité de l’éducation que l’obsolescence de l’homme arrivera. Les collectifs voués à l’obsolescence seront conditionnés dans une totale insignifiance par réduction drastique du niveau et de la qualité de leur éducation. Pour cause, un individu inculte n’a qu’un horizon de pensée limité et se bornera exclusivement à célébrer l’aspect platement matériel de la vie : succès et survie !

Voilà qui nous conforte à demander en quoi des œuvres portant des traces de corruption et d’indigence peuvent être des preuves de compétences inspirantes pour des projets culturels et éducatifs ? La vocation de l’artiste, du poète, de l’écrivain, de l’enseignant n’est-elle pas d’éduquer et de forger des armes contre toutes formes de médiocrités humaines ? Au nom de quoi, sinon de l’indigence, une festivité carnavalesque dans un pays doit-elle devenir un podium de célébration de la bêtise ? Libre à chacun d’assumer ses fréquentations, mais gardons-nous d‘enfumer le réel en feignant de ne pas comprendre qu’il y a un prix d’indignité et de servitude imposable à ceux qui reçoivent la reconnaissance du blanc. Car rien n’est totalement gratuit, il y a un modèle économique derrière toute offre, fût-elle une récompense culturelle et académique, Voilà qui nous pousse à rappeler que la renommée académique et culturelle qui copine et s’acoquine avec la criminalité n’est qu’une médiocrité anoblie pour enfumer la dignité. Car, par saisons ordinaires ou carnavalesques, on ne s'assemble, pour danser, festoyer et s’encanailler, avec l‘indigence que parce qu'on lui ressemble.

Exemple de cas d’insignifiance académique

Et c’est justement ce potentiel indigent qui attire les fabricants de la mécréance internationale. En tout lieu où se niche une armée d’insignifiants diplômés, l’indigence, comme un charognard à l’affut, se précipite pour choisir et engraisser les proies de choix qui serviront d’attraction pour son festin. Et par ignorance collective, la population pensant que ces sélections sont des signes de succès pour son pays, s’en extase et confirme le lien entre insignifiance et indigence : À savoir éloquemment insignifiant, collectif

Ainsi, il y va toujours, dans les lieux de grande déshumanisation : le réel est en permanence embrumé, occulté par l’enfumage foisonnant et nauséabond de ceux et celles qui se bousculent pour recevoir la consécration académique et culturelle étrangère Au moment où j’écris ces lignes, un ami vient de me faire parvenir la note d’une université technologique haïtienne qui médiatise la soutenance de mémoire de deux de ses étudiants. Et en découvrant la banalité académique du titre du mémoire universitaire, j’ai failli m’étrangler avec la tisane que je buvais pour soigner mon hypertension en hausse vertigineuse depuis 1 mois. Tenez-vous bien, car je vous sers le titre insignifiant : « Implantation d’une boulangerie à Croix Desprez, quartier de Port-au-Prince, en janvier 2022 ». À défaut d’une problématique technologique proposée, on appréciera l’innovation de ces universitaires d’introduire le quartier et la date dans le sujet du mémoire comme éléments de reliance thématique.

Chapeau à l’universitaire doctoré qui a validé ce sujet comme directeur de mémoire. Avec un peu plus de raffinement académique, il aurait pu reformuler le titre pour mieux snober et enfumer le public : La boulangerie connectée de Croix Desprez pour une technologie du pain innovant, puissance 2022 ! Chapeau à cette université qui prépare les cadres technologiques du pays.

L’insignifiance comme dissonance cognitive

Cela nous amène à préciser le rôle du savoir comme processeur d’insignifiance, quand il est dépouillé de valeurs éthiques. Incidemment, si par une barbarie académique, ces « technologues du pain innovant, puissance 2022 » trouvent un mécène du réseau de la mécréance internationale qui décide, à la manière d’Hillary Clinton et de Kenneth Merten avec Michel Martelly, ou de Helen La Lime avec Jovenel Moise ou Claude Joseph, de leur apporter sa caution, par un parrainage universitaire, ils deviendront les références médiatisées en Haïti pour les 10 prochaines années. Ce sera à coup sûr une nouvelle intronisation indigente dans le fumier destiné à décrédibiliser le leadership national haïtien. Paradoxalement, tout Haïti applaudira leur consécration, sans se soucier du mal qui sera fait au pays.

Ainsi se perpétue la défaillance des collectifs clonés académiquement et culturellement par insignifiance et voués à l’obsolescence pour célébrer l’assistance internationale. Il ressort que la distribution des titres académiques et honorifiques ronflants à des insignifiants apparait objectivement comme une finalité de la guerre cognitive pour asservir certains peuples. Il y a longtemps déjà que « le Domaine Cognitif est devenu un nouvel espace de concurrence, au-delà des domaines terrestre, maritime, aérien, cybernétique et spatial[4] ». Dans cette perspective, il est permis de penser que tous les domaines de la culture, de la pensée, du savoir et de la connaissance peuvent glisser vers des espaces d’enfumage d’un « subacadémique » artificiellement contrôlés par des charlatans au service d’intérêts douteux. N’est-ce pas ce qui nous guette avec l’intelligence artificielle ? D’autant que l’on connait de plus en plus la puissance géostratégique rattachée aux données[5] qui véhiculent informations et connaissance dans un contexte où il existe un « subpolitique » qui régule le cyberespace et tend à dicter son code et à l’imposer comme loi[6].

Ce sont là autant de signes qui justifient le besoin d’un référentiel contextuel pour exploiter données, informations, connaissance comme des valeurs collectives à promouvoir comme une culture imprégnée d’une éthique magnifiant la dignité humaine. Après tout le savoir est comme la richesse, une ressource à partager et à valoriser. C’est donc avant tout un contenu qui a besoin d’un contenant dimensionné selon les besoins de son acquisition. Nécessairement, avant de l’acquérir, il faut préparer le contenant qui doit le recevoir. Une manière de rappeler qu’avoir avant que d’être est toujours un terreau fertile pour l’indigence.

En agitant ce débat, je cherche aussi à orienter la réflexion vers l’imposture des projets de développement en Haïti qui célèbrent le culte de la gestion axée sur les résultats. Ces projets sont décrétés performants par des démarches de suivi et d’évaluation qui se contentent d’analyser les résultats au travers d’un cadre logique insignifiant et mal maitrisé sans se référer aux milles contextes qui s’enchevêtrent autour de ces résultats : contexte de maitrise de la problématique du projet, contexte de structuration de la démarche de projet, contexte d’articulation et de présentation de la méthodologie du projet, contexte de structuration de la preuve, contexte de cohérence des objectifs, conteste de définition des indicateurs, contexte de production des données, contexte d’analyse des données, contexte de validation des résultats. Sans exagération, il est improbable, dans l’état actuel de fonctionnement des organisations et institutions haïtiennes, de trouver en nombre imposant des statisticiens, des évaluateurs, des gestionnaires de projet qui disposent des compétences transversales et des motivations éthiques pour orienter leur démarche de suivi et d’évaluation selon cette multi-dimensionnalité contextuelle.

Il y a lieu de préciser que la médiatisation de l’insignifiance universitaire peut être prise comme une forme de dissonance cognitive collective. En effet, parce qu’elle conditionne la défaillance d’une nation, elle s’apparente à un artifice d’auto routage qui permet à un collectif de se fourvoyer et d’errer tout en se prenant au sérieux. C’est comme une application de la loi de Burn à la corruption sociale (les lois de Murphy), en évidant la conscience d’un collectif de toute signifiance, de toute référence éthique, on le contraint à vénérer l’insignifiance qui a été académiquement anoblie.

Se rebeller contre l’insignifiance

Fort de tout cela, il est manifeste que si Haïti échappe à toute exigence de qualité, c’est parce que ceux et celles, qui sont au sommet de la hiérarchie dans le pays, portent la marque d’une excellence d’insignifiance sanctifiée par des fabricants internationaux de mécréance. Un constat qui nous autorise à transgresser un vers de William Blake, tiré de son célèbre poème Augures d’innocence : les loques de l’indigence qui flottent dans le vent comme consécration d’une excellence teintée d’insignifiance sont l’emblème de la mécréance des puissants. De quoi inciter à la vigilance vis à vis de la célébration des distinctions qui sont des anoblissements forgés comme armes subtiles de conditionnement et d’asservissement. C’est hors de cette culture ‘‘amidonnée’’, qui augurent toutes sortes d’indigence, qu’Haïti doit trouver sa rédemption.

Haïti doit redevenir rebelle en s’indignant contre cette élite insignifiante et indigente qui « accepte honneurs, prix, et autres salamalecs[7] » tout en allant copine, coquine avec la criminalité. Mais encore faut-il fabriquer ces nouveaux experts TIPÉDants qui seront des technologues de l’intelligence et des prospecteurs éthiques de la décision pour inscrire le pays sur la trajectoire d’une rupture d’avec l’insignifiance académique et culturelle. Proposer les axes de ce référentiel TIPÉDant, tel sera notre objectif dans la suite.

[1]https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiZXJyb3VlZXRvcmlvbHxneDo0NmFiNWViYTExZGM0MzNi

[2] https://berrouet-oriol.com/linguistique/amenagement-linguistique/le-systeme-educatif-haitien-a-lepreuve-de-malversations-multiples-au-psugo/

[3] https://usbeketrica.com/fr/article/pourquoi-il-faut-re-lire-l-obsolescence-de-l-homme-de-gunther-anders

[4] https://www.innovationhub-act.org/content/cognitive-warfare

[5] CATTARUZZA A. (2019), Géopolitique des données numériques. Pouvoir et conflits à l’heure du Big Data, Editions Le cavalier bleu, Coll. Géopolitique

[6]Lawrence Lessig. « Code Version 2.0 », Basic Books, 2006,

[7] https://kabbalekabbalah.blogspot.com/2016/10/ouragan-sur-haiti-lettre-ouverte.html?m=1)