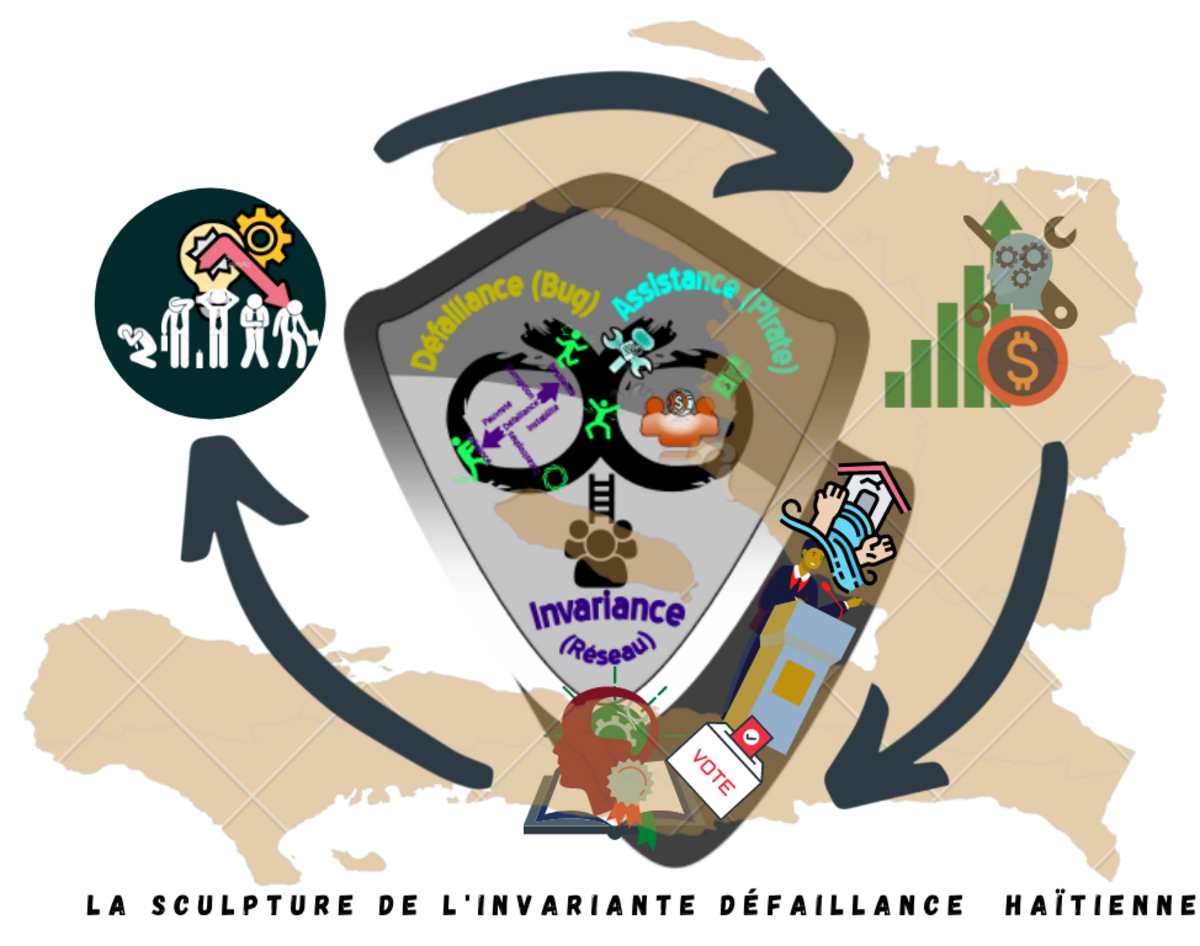

Agrandissement : Illustration 1

En cette fin de saison pascale, temps de grande espérance pour les chrétiens, il est troublant de voir combien ceux-ci, malgré les incertitudes de la mort, continuent de croire que la crucifixion débouche sur la résurrection, et de magnifier leur foi ardente à vivre, intemporellement, le mythique vendredi de douleurs comme un passage appelé à s’ouvrir sur un heureux dimanche de Pâques. Au regard de l’invariante défaillance qui fige Haïti dans cette agonisante impuissance, en ce dimanche de pâques sans partager la foi dans le miracle de la résurrection, il m'a semblé opportun d’ensemencer les germes d'un possible humain plus immédiat pour Haïti : aider les acteurs étatiques et non étatiques de ce pays livré à l’expérimentation de l’assistance internationale à transformer leurs logiques de pensée et d'action pour que de l’indigence qui précarise l'écosystème national au profit de quelques-uns, émerge l’intelligence qui humanise le collectif tout entier !

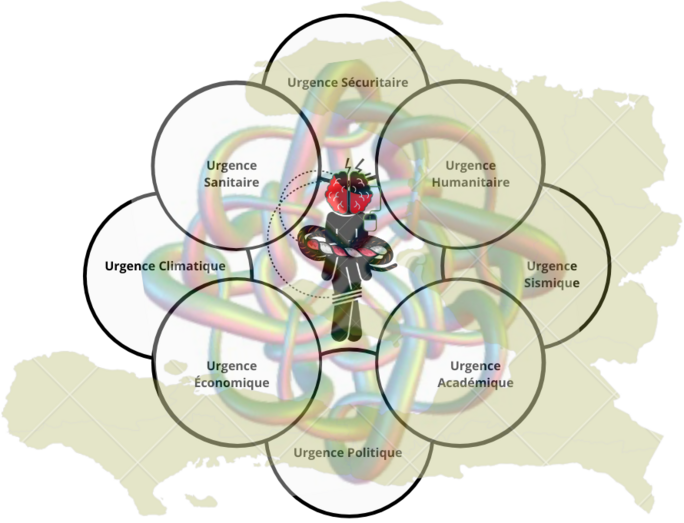

Voilà presque 4 décennies, après les fulgurances démocratiques de l’après Duvalier en 1986, que le peuple haïtien est figé dans une impuissance collective que les observateurs, tant nationaux qu’internationaux, attribuent unanimement à l'impensé d'un leadership stratégique médiocre, corrompu et de plus en plus criminel. Un impensé qui se cristallise comme une incompétence politique. Pour cause, ce leadership exerce une gouvernance qui verrouille sa stratégie sur des cycles d'urgence dictés par des cycles d'instabilité qu’il cherche à résorber, avec l’aide des experts de l’assistance technique internationale, par des projets de renforcement institutionnels qui continuent pourtant de rendre dysfonctionnel tout l’écosystème national. C’est tout le pays qui est impacté par cet impensé.

De ce fait, évoquer un leadership stratégique comme repère guidant l’évolution d’Haïti reste un concept fictif. Non seulement la vision de ce leadership est frappée de myopie, puisque se concentrant sur le court-termiste ; mais aussi les missions qu’il s’assigne sont tournées irréversiblement vers des missions de rafistolage institutionnel, de saupoudrage normatif et de bricolage cognitif. C’est objectivement un leadership de régression et de déshumanisation qui pilote les destinées d’Haïti, car n’ayant ni finalités durables comme perspectives, ni valeurs éthiques inspirantes comme leitmotiv, il ne peut pas se projeter dans le temps et anticiper les incertitudes, car il lui manque l’imagination, l’étonnement, le regard nouveau qui bouscule les habitudes comme creuset de toute innovation. Comme le dit Anne-Françoise Garçon « À travailler toujours dans le court terme, l’imaginaire s'appauvrit, et la capacité à innover se réduit ». Si bien qu’il nous semble plus approprié de parler de dealership stratégique, puisqu’au demeurant le climat d’affaires d’Haïti a dérivé, sous la houlette de ce monde se réclamant du banditisme légal, vers la frontière ténue entre mauvais arrangement et infractions criminelles.

Du refus de l’intelligence au déni de la complexité

Pourtant, on ne saurait imputer à la seule incompétence politique l’intégrale déchéance et l’errance anthropologique dans lesquelles le collectif haïtien apparait au monde comme fossilisé dans cette agonisante impuissance. Une agonie promise à un bel avenir, puisque les solutions médicinales pour la contrer se focalisent sur la composante politique de l’errance et occultent ou mieux entretiennent les autres composantes qui y participent. Il ne fait aucun doute que cette stratégie, par laquelle on cherche à résorber des cycles d’instabilité structurels par des rafistolages qui promeuvent l’urgence comme solution connue d’avance est un impensé global. Ses composantes cognitive et éthique, occultées à dessein, posent le problème de l’incomplétude de la compétence de l’expertise académique et technique mobilisée en Haïti, tant dans les agences internationales que dans les organisations nou gouvernementales, tant au niveau des institutions de la gouvernance publique que celles de la gouvernance d’entreprise.

En effet, embarquer tout un pays depuis 40 ans dans un chantier dimensionné par une ingénierie de l’urgence crée les conditions objectives d’un désapprentissage massif. Car cette ingénierie de l’urgence, en privilégiant les raccourcis et en puissant indéfiniment dans la boite à outils des solutions connues d’avance, dicte au cerveau de se verrouiller sur des bricolages cognitifs qui ne sont pas toujours des solutions d’intelligence. Mais, au-delà, le problème est aussi éthique, puisque ces solutions, étant élaborées dans un grand déni de complexité, visent, non pas à penser les problèmes pour faire en sorte qu’ils ne ressurgissent pas, mais à panser les manifestations des problèmes pour laisser les causes ressurgir, selon le contexte, sous la même forme ou sous d’autres formes. Et pour faire cela, il faut mobiliser une compétence technique dépourvue de valeurs éthiques.

Voilà pourquoi, nous insistons à défendre la thèse de l’indigence pour dire que, dans certains écosystèmes humainement précaires comme Haïti, détenir un diplôme académique ou technique aussi prestigieux soit-il, ne suffit pas pour contribuer à la performance des institutions dans ces écosystèmes, tant qu’il se limite à postuler la mobilisation d’un savoir global comme potentiellement apte à devenir une compétence technique pour agir sur un domaine local. Ces compétences techniques peuvent devenir aux mains de certains sujets un handicap, un verrou qui bloque ces écosystèmes sur une invariante spirale de défaillance. Une spirale dont la dynamique motrice est constituée de nœuds formés par les rétroactions des acteurs qui s'activent à sécuriser leur zone de confort médiocre et leurs succès précaires au détriment de tout. C'est ce que nous appelons l'incomplétude éthique de la formation en Haïti. Cette incomplétude est un danger public, car elle donne lieu à des stratégies exclusivement indigentes poussant les acteurs à résilier leur lien de responsabilité, de citoyenneté, d'intégrité avec leur pays, leur collectif pour vivre dans l’illusion des succès d'ailleurs, par l’assumation d’une érosion de dignité et d’humanité. Bouche nen w bwè dlo santi[1], Se sòt ki bay, embesil ki pa pran[2] sont des cris de ralliement d’une profonde inhumanité.

Et, c’est là que l’axiomatique de l’indigence, qui analyse autrement que par la médiocrité politique l’errance anthropologique haïtienne, est une innovation pour aider à repenser les stratégies politiques haïtiennes dans une construction de rapport entre science, société et éducation. En effet, parce que cette axiomatique se donne l’insolence de penser hors des réseaux subventionnés, elle projette les effets de l’errance de la gouvernance haïtienne sur un repère systémique pour mieux dimensionner les failles qui précarisent l’écosystème national, localiser les charges et les quantificateurs de médiocrités qui y agissent et imputer à chaque groupe socio-professionnel leur contribution.

En se concentrant sur les manifestations politiques et le formalisme institutionnel des cycles de crise, cette expertise, avérée ou postulée, qui nous en met plein la vue avec ses diplômes et ses références académiques, fait montre d’une grande incomplétude dans ses compétences stratégiques et techniques. Pour ne pas dire tout simplement d’une grande incompétence. Car au fond, cette incomplétude révèle à la fois les limitations éthiques, mais aussi épistémiques de ces experts qui sont au chevet d’Haïti dans les agences internationales, dans les institutions nationales, dans les cabinets de consultation et dans les firmes d’expertise du privé.

L’obsolescence et l’incomplétude au service de l’escroquerie

Objectivement, si l’écosystème institutionnel haïtien reste invariablement défaillant, c’est parce que l’expertise technique qui est au chevet de la composante politique, que l’on dit médiocre, est humainement défaillante. Mais c’est aussi parce que la société se retrouve globalement confortable dans cette défaillance ; puisqu’en ayant appris à s’adapter à la laideur par la culture d’une débrouillardise individuelle devenue stratégie de survie pour la majorité de la population, la société a dicté à la stratégie politique son absence de disponibilité pour des exigences de qualité. Pito nou lèd nou la[3] est le cri d’une indignité collective aux accents d’une immonde déshumanisation ! Pourquoi alors les politiques consentiraient à offrir une valeur que le collectif ne leur demande pas ? Faut-il encore rappeler avec Montesquieu que les peuples ont les gouvernements qu’ils méritent ? C’est l’entêtement d’un peuple à refuser la médiocrité programmée pour le dévier de son évolution qui peut l’amener à inventer un possible humain dans le chaos.

Il m’a semblé urgent de proposer un repère structurant pour analyser plus intelligemment les fondements de l’errance haïtienne et aider à trouver la brèche vers ce possible humain. Convaincu du grand basculement vers une mondialisation indigente et du statut précaire des pays comme Haïti appelés à rester pour longtemps encore des territoires d’expérimentation de la déshumanisation, il m’est apparu prioritaire de consacrer ce qu'il me reste de temps à faire luire, pour ceux de demain, l'intelligence éthique comme ultime brèche de la pensée capable de rendre les médiocrités collectives haïtiennes rétractables pour que ce possible humain devienne probable dans le shithole.

Marcel Crahay a montré les "dangers, les incertitudes et l'incomplétude de la logique de la compétence en éducation". Ce sont ces dangers qui n'ont pas été dimensionnés et sécurisés comme risques dans les stratégies de formation universitaire et professionnelle en Haïti. Pour cause, ces zones de danger ont donné lieu à de nombreux paradoxes d'errance anthropologique : plus le nombre de diplômés augmente, plus Haïti croule sous l'indigence. Plus le pays croule sous les ordures et l’insalubrité, plus les Haïtiens se sentent fiers à exhiber sur les réseaux sociaux les cartes postales des plages pour magnifier la beauté de leur pays ; plus le pays se verrouille sur une culture du gangstérisme et de la criminalité, plus les Haïtiens sont récompensés pour leur culture. Tout se passe comme s’il n’y avait pas de lien entre salubrité, urbanité, beauté, sécurité, santé. Comme si les compétences ne devaient pas être profondément éthiques là où la corruption gangrène l’humain et effondre les consciences. Comme si la culture n’est pas intrinsèquement la matrice nourricière d’où une société puisse sa dignité, son humanité, pour résister à la laideur et à la puanteur et que si cette société se déshumanise dans une impuissance éloquente, c’est que sa culture est profondément indigente.

Il y a donc une insignifiance profonde qui empêche aux uns et aux autres de puiser dans les errances du passé, les trames d’incompétence à éviter présentement pour ne pas se fossiliser dans l’indigence. Car l’axiome de l’indigence est têtu comme les faits de l’histoire : à compétence insignifiante, collectif impuissant, à culture indigente, société déchéante.

L’errance n’est pas toujours le fait d’une absence de repère

C’est pour cela que nous prenons plaisir à paraphraser Maurizio Lazzarrato (La fabrique de l'homme endetté) la tâche d’une société est d’abord d’engendrer des hommes capables de se porter garants vis-à-vis d’elle d’une promesse de disponibilité, d’une dette d’exemplarité, d’un pacte de solidarité. Mais pour que cette promesse, cette dette, ce pacte ne soient pas de vains mots qu’on oublie une fois en situation de responsabilité, il faut que ces marques de disponibilité, d’exemplarité et de solidarité qui les caractérisent puissent se matérialiser dans les postures professionnelles, à travers les liens construits par les actions, les interactions, les rétroactions des hommes entre eux, avec leurs institutions et avec leur société. Évidemment, pour que ce soit possible, ces hommes ont besoin que leur mémoire, leur conscience, leur intériorité soient magnifiées par des valeurs éthiques inspirantes, pour qu’elles soient promptes à faire écho aux préoccupations et aux besoins de leur écosystème.

D’où ce besoin d’alignement stratégique entre objectivation des stratégies de formation et problématisation des incertitudes de l’écosystème local pour contextualiser les compétences en permettant à chacun de payer sa dette, d’honorer sa promesse, de respecter son pacte avec sa société par un engagement de SOI. Un engagement qui doit être célébré comme métaphore d’un sacrifice garant de la reliance entre la cohésion de la société, la performance des organisations et l’épanouissement des individus. Voilà les bases pour penser le renouveau haïtien loin de ces impostures culturelles, de ces insignifiances académiques, de cette inconscience professionnelle, de cette insouciance politique et de cette indifférence citoyenne qui sont autant de composantes de l’errance collective. Au risque de me faire lapider par le réseau des imposteurs qui féconde le fumier de l’errance haïtienne, j’assume le courage de redire : s’il y avait une seule institution du pays qui recherchait l’intelligence éthique comme valeur de reliance pour aligner sa performance organisationnelle sur celle de la cohésion de la société, il y a longtemps qu’elle aurait constaté l’obsolescence des diplômés haïtiens qu’ils soient formés ici ou ailleurs. Et logiquement, elle aurait exigé que les universités et les centres techniques intègrent dans leur stratégie de formation une dimension d’intégrité pour compléter la dimension technique des compétences des acteurs métiers.

Ce constat d’insolence constructive s’impose de lui-même, puisque si, malgré les imposants chantiers de renforcement institutionnel mis en œuvre de 1994 à 2021, pour ne prendre en compte que cette période charnière, tout reste défaillant en Haïti, c’est bien la preuve que les stratégies développées sont globalement déficientes. En effet, comme le dit l’argument scientifique : tout problème non résolu est un problème mal compris ou mal posé. Et comme les stratégies sont mises en œuvre par une certaine expertise dont les compétences sont postulées, cela induit trois possibilités : soit nous sommes en face d’une expertise obsolète qui est techniquement incompétente, soit en face d’une expertise d’escroquerie qui est techniquement compétente mais éthiquement incompétente, soit en face d’une expertise hybride où des experts aux compétences très limitées cherchent à résoudre de faux problèmes sans se rendre compte que dans la forme où ils sont posés ces problèmes sont sans solutions.

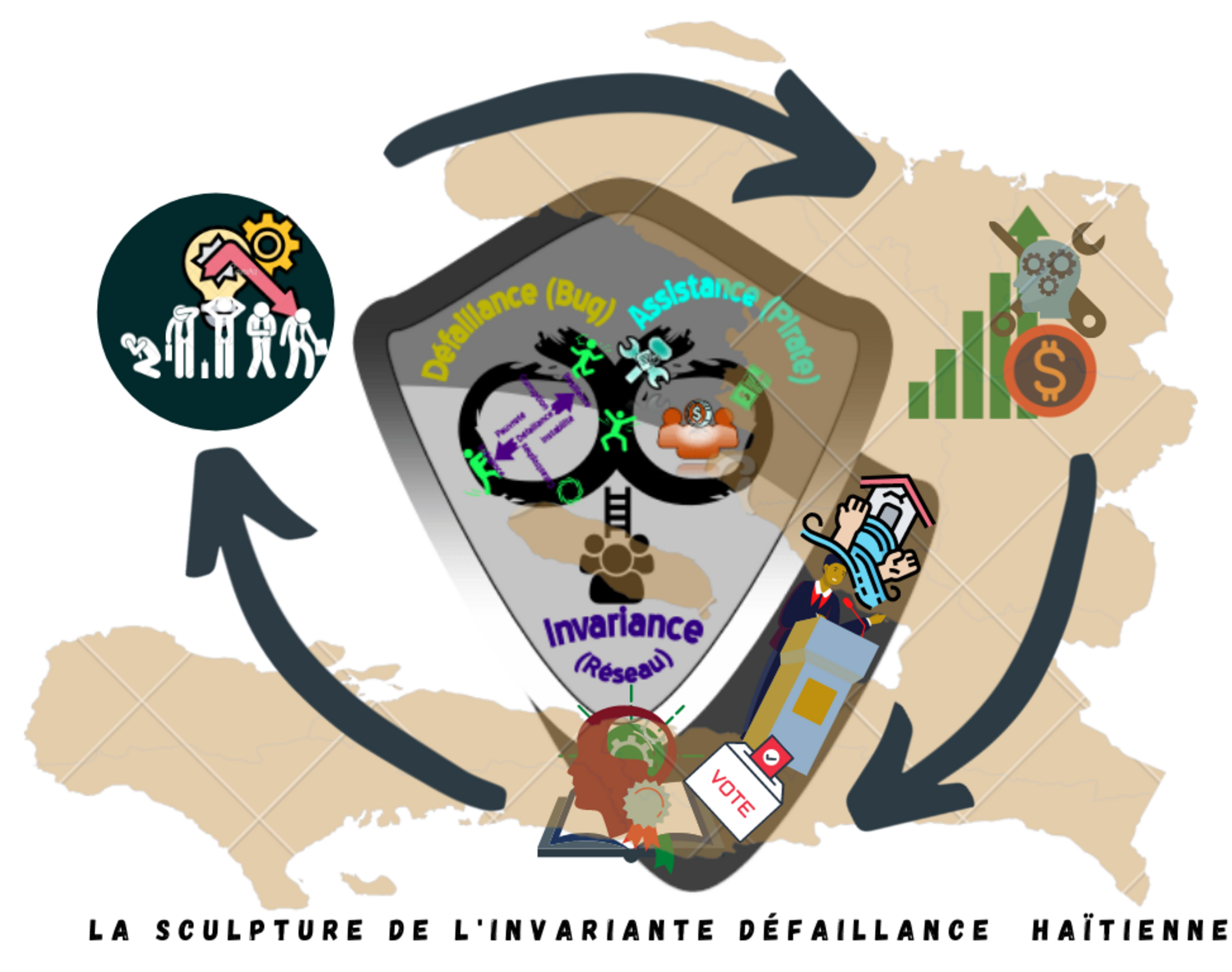

Agrandissement : Illustration 2

Cette dimension d’incomplétude de la compétence est importante pour appréhender comment se manifeste l’obsolescence de l’expertise au chevet d’Haïti. Car si elle parvient à exceller à rendre dysfonctionnelles toutes les institutions stratégiques haïtiennes, malgré près de 40 ans de stratégie, de programmes, de projets et d’activités de renforcement institutionnel, c’est qu’elle est paradoxalement performante dans sa stratégie d’assistance. En effet, mobiliser une compétence incomplète offre un avantage considérable à ceux qui sont les producteurs et les bénéficiaires de l’invariante défaillance de l’écosystème haïtien : ils ont l’excuse de recruter des acteurs métiers qui sont techniquement compétents, mais restent contextuellement incompétents. Ainsi, on nous fera croire qu’il suffit qu’un certain Jean l’économiste psalmodie quelques versets de l’évangile anti néolibéral, ou qu’un certain Benoit le sympathique nous gratifie de son sourire coincé entre crédulité et crétinisme pour que les institutions reprennent leur éclat. Et là, on oublie le contexte, on oublie les forces qui orientent le processus vers sa défaillance continue, on oublie qu’un processus se maintient par un jeu de rôle assigné à des acteurs qui pilotent les institutions comme des interfaces réglées pour atteindre des finalités. On oublie que si ces finalités doivent être en rupture avec celles du gangstérisme actuel, elles ne sauraient être alignées sur les mêmes logiques mafieuses, conçues dans l’ombre de quelques espaces d’entre soi par quelques acteurs douteux qui n’ont aucune probité et aucun lien d’intégrité avec Haïti.

Or dans ce monde complexe qui ne vit pas de nos espérances, le déficit de compétence contextuelle rend le savoir futile et la connaissance insignifiante, pour ne pas dire virtuelle. Pour cause, l’incapacité à penser les problèmes en dehors de leur aspect exclusivement normative ou technique est une lacune que l’on retrouve dans toutes les agences internationales impliquées dans les stratégies d’ingénierie sociale dans les pays du Sud. En refusant de prendre en compte les différents domaines du possible humain (conscience, intégrité, probité) et les innombrables incertitudes du réel (contingence, incidence, coïncidence) qui peuvent faire échouer des solutions techniques performantes, ces stratégies permettent aux problèmes d’acquérir la réputation de ‘‘problèmes insolubles’’. Ainsi sans le dire explicitement, elles incitent les acteurs non seulement à accepter ces problèmes et de ne plus chercher à les résoudre, mais à adapter leurs comportements pour profiter de ces problèmes et maximiser ses succès. Ainsi se mettent en place les détours simplifiants, les raccourcis indigents et les tactiques de contournement qui ouvrent la voie à des comportements médiocres, opportunistes et individualistes (MOI).

Voilà le repère du MOI indigent qui guide l’errance de la gouvernance haïtienne. Il nous offre un angle de vue qui invite à comprendre qu’il y a manifestement, derrière cette défaillance actée qui précarise l’écosystème haïtien et déshumanise la population haïtienne en la figeant dans une invariante impuissance, la performance d’une géostratégie qui exploite l’obsolescence et l’incomplétude d’une certaine expertise au service d’une immense escroquerie. Toute une fabrique d’impostures qui sert de réceptacle pour atteindre un certain succès précaire qui est le modèle de la réussite en Haïti. Or ce modèle de succès, puisqu’il laisse invariant l’écosystème institutionnel haïtien est donc équivalent au modèle de renforcement institutionnel qui fait errer la gouvernance stratégique haïtienne. Ceci découle de la théorie des nœuds que nous allons exploiter dans ce récit pour mettre en évidence les verrous qui maintiennent Haïti dans son invariante défaillance séculaire.

Voilà du reste pourquoi nous persistons à dire que ceux qui sont les producteurs, les gestionnaires et les bénéficiaires de ce modèle de réussite précaire ne devaient pas être aussi les évaluateurs qui pensent la stratégie de renforcement de nos institutions. C’est bien Albert Einstein qui dit qu’il est impossible de résoudre les problèmes en utilisant les mêmes logiques de pensée qui ont généré ces problèmes. Il va sans dire qu’il faut d’abord changer de logique de pensée pour pouvoir agir sur les problèmes. Et c’est le but de ce récit : inciter les acteurs étatiques et non étatiques haïtiens à prendre conscience de la défaillance des institutions du pays est une faillite de la pensée, donc une faillite des processus cognitifs, éducatifs et formatifs.

L’éthique comme ultime brèche du salut collectif

S’il faut aborder le problème de l’invariante défaillance de l’écosystème haïtien, ce n’est pas en termes d’incompétence politique des acteurs qu’il faut approcher la problématique. C’est davantage en termes systémiques, c’est-à-dire d’incomplétude du savoir et de déficience éthique qu’il faut analyser le problème haïtien. Pour comprendre comment l’incomplétude de la compétence fait errer l’écosystème haïtien, il suffit de penser aux processus de téléchargement qui peuvent échouer même après avoir atteint 99.99% du niveau requis. Sans un bon gestionnaire de téléchargement qui mémorise les trames des morceaux de fichiers déjà téléchargés, l’utilisateur est à chaque fois condamné à recommencer le processus dès le début.

Par analogie, il faut disposer d’un gestionnaire éthique pour dimensionner les compétences métiers vers une approche systémique et contextuelle où l’on met en œuvre, non plus un simple savoir-faire à réciter, à restituer, mais une intelligence à magnifier comme postures d’un sujet pour établir un haut degré de résonance avec son environnement en mobilisant ses ressources cognitives, éthiques pour produire et donner du sens à ses actions. L’incomplétude de la compétence, l’insignifiance académique, l’inconscience professionnelle, l’indifférence citoyenne, l’insouciance politique, l’imposture militante, l’inconsistance analytique sont des dangers publics, car ce sont des quantificateurs qui dépouillent les sujets de leur dignité, de leur authenticité, de leur intégrité, de leur probité pour les propulser vers cette résiliance qui tue l’intelligence collective au nom de quelques succès précaires. Cette stratégie de succès précaire sur fond de résiliance par enfumage honorifique est le moteur du processus paradoxal de l’errance anthropologique haïtienne. Et quelque nombreuse que soit la foule qui se précipite dans les fulgurances du changement, il faut se rappeler que nombreux aussi sont les Haïtiens et les Haïtiennes qui réussissent dans l’ombre et le sillage de ce processus d’errance. Soit comme contremaitres politiques nationaux, jouant les nègres de service des diplomates étrangers ; soit comme des mercenaires diplômés, doctorés, jouant les courtiers, les coursiers et les portefaix des agences internationales ; soit comme des relais culturels d’enfumage ou des foyers médiatiques de contre feux servant d’étouffoir de la dignité et de la vérité.

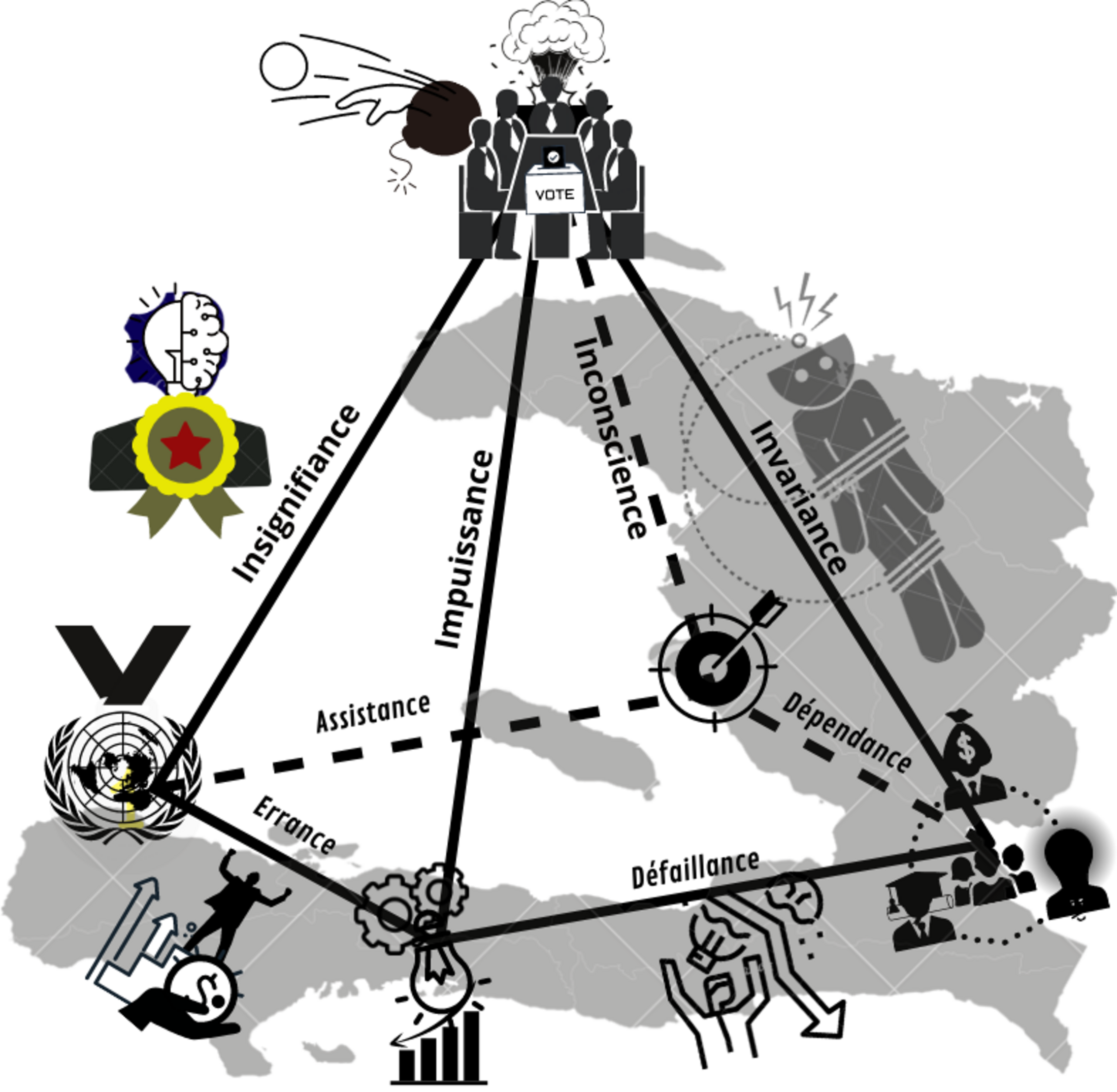

Agrandissement : Illustration 3

Ainsi, avant d’oser rêver du changement, il est pédagogique de savoir démêler le fil des nœuds qui verrouillent Haïti dans ce processus humainement médiocre de "résiliance', d’errance et d’indigence. C’est en défaisant les nœuds de son impuissance, qu’Haïti libérera le pouvoir de la vraie intelligence qui a été mis en hibernation dans la conscience de son collectif. Hibernation qui a facilité l’émergence du pouvoir de la malice comme intelligence du marron précaire, être affreux dépouillé de tout lien avec son terroir et qui priorise sur l’authenticité et l’engagement à être digne l’irresponsabilité et l’indignité à assouvir leurs succès précaires, quoi qu’il en coute.

L’erreur serait de croire que cette errance est seulement due à l’incompétence des acteurs politiques. Autant l’incompétence politique laissera invariants les dysfonctionnements politiques du pays, autant la compétence technique incomplète éthiquement laissera invariants les dysfonctionnements éthiques du pays. Or ce sont donc les médiocrités cognitives, éthiques et humaines qui sont les verrous de cette invariante impuissance et maintiennent le pays sur sa face politique médiocre. La manière dont on aborde les crises permet de trouver des solutions innovantes pour les résoudre durablement et intelligemment ou des solutions indigentes pour les structurer et permettre qu’elles ressurgissent sans cesse. Le moteur de l’impuissance collective haïtien est dans cette culture du minimum confortable qui privilégie les raccourcis et le simplifié au détriment de l'apprentissage massif et de la complexité. Dans cette routine, le collectif est entrainé dans une adaptation médiocre qui lui propose des solutions de petite débrouillardise individuelle. C’est une forme de conditionnement psychologique où sa conscience collective a fini par s’acclimater avec le besoin de trouver des solutions simplistes, détruisant ainsi dans sa mémoire génétique toutes les trames des connexions complexes qui sont gages de l’intelligence. Aux solutions pérennes et durables qui exigent des coûts cognitifs et éthiques élevés, on va préférer trouver des solutions immédiates, à court terme, qui promettent des succès précaires, lesquels verrouillent l'écosystème sur des strates de médiocrités. Ce sont elles qui s'enchevêtrent comme des nœuds gordiens entraînant le collectif dans des abysses qui tuent toute intelligence.

L’avenir du peuple haïtien ne peut plus se jouer autour de ce cycle de malice et de marronnage de ses prétendues élites culturelles qui, en cherchant à esquiver les précarités et les incertitudes de l’écosystème, mettent à contribution leurs prétendues compétences pour développer des stratégies médiocres, à somme nulle, qui tuent l’intelligence collective en la déformant en une intelligence adaptative. Une intelligence affreuse qui verrouille le pays sur un repère indigent dont les axes sont portés par des gradients de médiocrité, d’opportunisme et d’indignité. Dans son double mouvement de flux (malice) et de reflux (marronnage), ce repère forme les nœuds indigents de l'impuissance collective haïtienne. La particularité de ces nœuds est leur fonction paradoxale : ils servent tantôt de verrou pour maintenir le pays dans sa dynamique invariante de défaillance et tantôt d'articulation flexible qui permet la résurgence des cycles de crise et le renouvellement des cycles d'impostures cherchant à les résorber. Ces nœuds sont dits d’indigence, parce qu’étant tressés dans la conscience des sujets haïtiens, les verrouillent sur des strates d’enfumage, faites d’insignifiance, d’impostures, d’inconscience, par des articulations qui confortent des succès précaires tout en laissant dissiper l’énergie du collectif.

Autant la malice de ceux et de celles qui s’accommodent, par intelligence adaptative éthiquement déficiente, de toutes les situations préjudiciables au pays pour leur succès personnel est porteuse de médiocrités humaines, autant le marronnage de ceux et de celles qui fuient vers des ailleurs plus cléments, par intelligence adaptative contextuellement déficiente, pour échapper à la précarité pour leur succès personnel, est porteur de déficiences cognitives. On ne peut plus faire l'économie des susceptibilités et penser que ceux qui cherchent à fuir le pays pour réussir, ceux qui se taisent dans le pays pour réussir, ceux qui se prostituent dans les réseaux culturels de la blancophilie pour réussir et ceux qui déstabilisent politiquement le pays pour réussir sont différents. Ces différentes formes de réussite sont toutes équivalentes comme des nœuds indigents puisqu'elles laissent l'écosystème national invariant dans sa défaillance continue. C'est une analyse lucide découlant de l'application de la théorie des cordes aux systèmes sociaux.

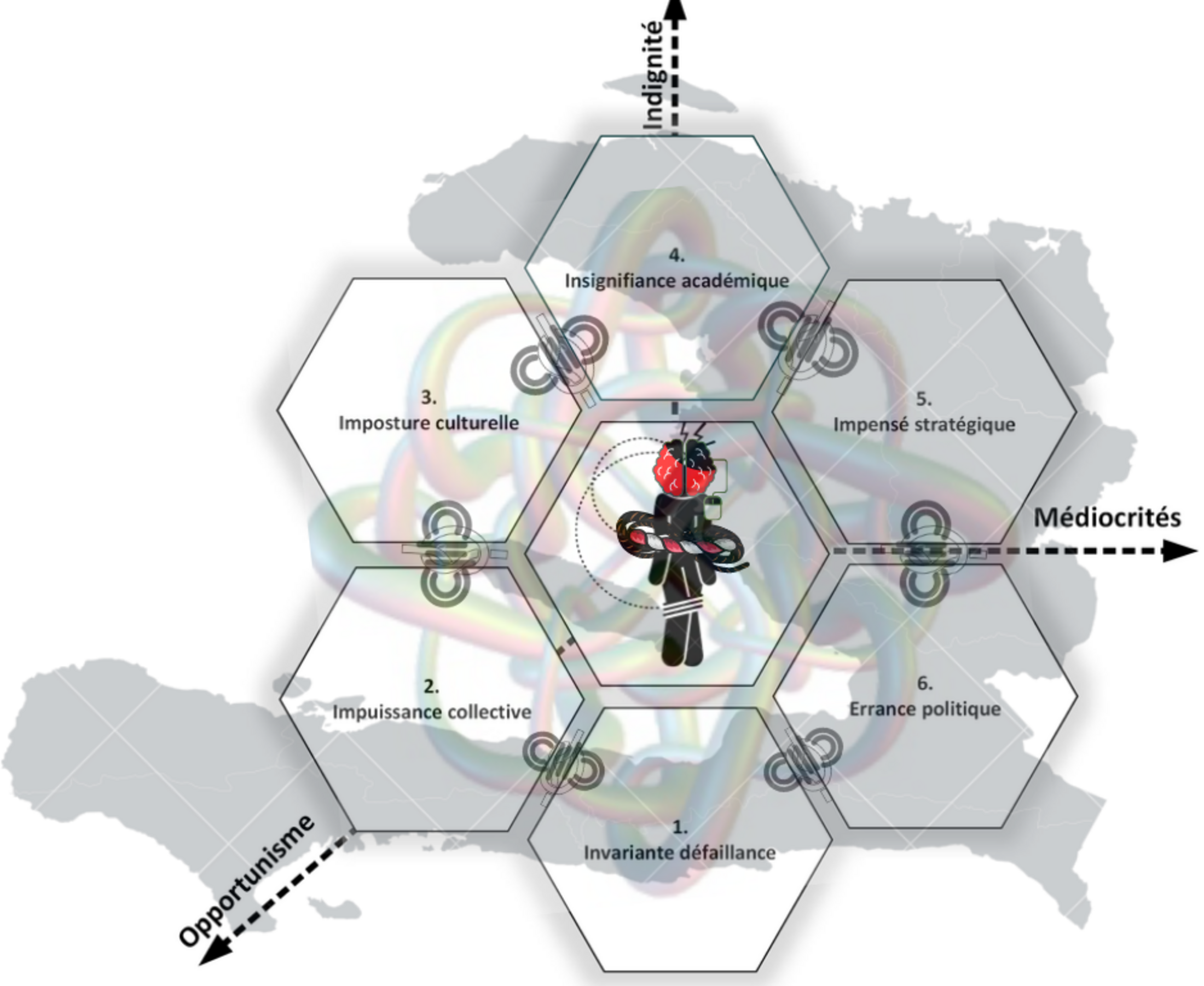

Agrandissement : Illustration 4

Comme nous l’avions déjà dit : l'enchevêtrement des cycles de crise qui verrouillent la pensée stratégique haïtienne, dans cet impensé régulé par des cycles d’urgence, rappelle étrangement les nœuds de la théorie des cordes. Ces nœuds ne sont que des boucles de turbulences configurées dans le temps par les rétroactions médiocres du collectif avec son environnement et ses institutions. Et comme partout où le temps n’est pas mis à contribution, par apprentissage et transmission de valeurs, pour évacuer les médiocrités accumulées, son usure condamne toujours au foisonnement et à la germination de ces médiocrités, du moins selon les enseignements de la théorie de la vitre brisée. Ainsi, ces turbulences sont devenues des articulations structurantes. Ce sont elles qui verrouillent l’écosystème haïtien sur cette spirale d’enfumage, sous la trajectoire de laquelle, la raison effondrée, par absence de clarté, entraine la conscience dans une perte de sens qui bloque l’intelligence comme les trous noirs de la physique quantique emprisonnent la lumière.

Les cycles de crise politique qui ressurgissent dans le continuum spatio-temporel haïtien et rendent dysfonctionnelles les institutions n’ont rien de plus mystérieux, ce ne sont que des manifestations émergentes d’un processus d’errance auquel tout le pays participe. La compréhension de leur forme, de leur survenue, de leur structuration, de leur résurgence, de leur dépendance avec les grandes réussites qui ont lieu dans l’écosystème peut aider à identifier les variables sur lesquelles le collectif haïtien peut agir pour résoudre l’énigme de l’invariante défaillance de l’écosystème haïtien. Et oui, la topologie nous apporte un excellent moyen pour cartographier les nœuds qui verrouillent Haïti sur sa face invariante, puisqu’en tant que discipline mathématique elle ne s’intéresse qu’aux déformations que subissent les objets dans leur entrelacement, leur enchevêtrement. De même, l’axiomatique de l’indigence ne s’intéresse qu’aux médiocrités humaines, cognitives et éthiques dont font preuve les individus et les groupes sociaux dans leurs postures professionnelles et la qualité de leur lien avec leur environnement.

S’il est probable topologiquement d’inférer l’équivalence de deux nœuds formant un verrou qui laisse invariant des objets, du point de vue des déformations qu’ils induisent dans leur entrelacement autour de ces objets ; on peut aussi postuler l’équivalence des formes de réussite quand elles aboutissent au même verrou laissant invariants les dysfonctionnements institutionnels d'un pays, du point de vue des médiocrités humaines qu’elles charrient. C’est cette équivalence qui, comme le brin d’une guirlande, nourrit notre espérance dans ce possible humain hors de l’indigence. Selon Ernst Jünger, « une vieille prophétie promettait l’empire du monde à qui saurait défaire un nœud gordien » ; ainsi, on peut tout aussi bien magnifier et promettre l’utopie de l’innovation au collectif haïtien. Mais, cela ne se fera pas à crédit, il doit apprendre à localiser les nœuds indigents du verrou de son invariante impuissance pour les faire sauter, et libérer l’intelligence qui le guidera vers le trou de ver d’où émerge l’innovation.

Agrandissement : Illustration 5

C’est pour cette fouille anthropologique et cette mission de régénération qu’il faut préparer les générations futures pour qu’elles apprennent à se placer dans une perspective géométrique comme postures éthiques professionnelles pour cartographier l'errance haïtienne non plus comme une médiocrité politique, mais comme un processus systémique régi par des contraintes multidimensionnelles. Il suffit de trouver le trou de ver des contraintes qui sont à portée de maîtrise de l’imaginaire du peuple haïtien pour que l’innovation soit à portée de son expérience. Changez un tout petit le motif de la géométrie des fractales et l’on peut changer la structure globale du chaos. Telle est l’utopie promise par la systémique que je me suis appliqué à présenter dans ce texte extrait de l'axiomatique de l'indigence pour magnifier l'immense besoin d’Haïti de souscrire à un plan d'apprentissage harmonisé pur la culture de l';engagement et de la transparence comme pahcte éthique pour s'extraire de l'errance. Comme le dessin ci-dessus tend à le montrer la clé du changement est en nous, il suffit de trouver la bonne posture d'apprentissage et de transmission pour défaire les verrous de l'invariance et faire vivre l'utopie de l'innovation par la disponibilité de chacun à devenir une brique du mur de la performance collective.

[1] Traduction libre : Il suffit de se pincer le nez , et on avale toujours l’eau puante !

[2] Traduction libre : Ce sont les sots qui partagent et les imbéciles qui refusent de prendre.

[3] Traduction libre : Mieux vaut être laid mais vivant !