Agrandissement : Illustration 1

De la raison de nos émotions

Dans un livre qu’on ne présente plus, L’erreur de Descartes : la raison de nos émotions (2006, Odile Jacob, nouvelle édition), du moins à ceux et celles qui lisent, non pour conforter leurs certitudes doctrinales, mais pour chercher à réfléchir sur leurs processus mentaux afin de donner du sens à leurs actions et s’inscrire contextuellement, à cause des incertitudes, dans la trajectoire d’un humanisme vibrant entre local et global comme vocation de tout être bien éduqué, Antonio Damasio a mis en évidence l’aspect neurologique des émotions et leurs implications dans la prise de décision et le comportement social. Depuis, une petite révolution s’est mise en place dans certaines disciplines (neurosciences, psychologie, pédagogie, ingénierie sociale, stratégie) : là où l’on recherchait frénétiquement les certitudes et la rigueur absolue pour faire la révolution et transformer le monde sous le contrôle d’une certaine rationalité cartésienne, on admet désormais la logique floue et la rigueur du qualitatif comme outils pour faire face aux incertitudes et construire un possible humain.

La réhabilitation des émotions (Spinoza) pour dimensionner la raison (Descartes) par Damasio vient rappeler que ceux et celles qui pensent à contrecourant des idées dominantes de leur temps, quoi qu’incompris et souvent combattus par leurs contemporains, incarnent toujours la promesse de la vérité scientifique. De sorte que ceux et celles qui sont médiatisés, en leur temps, ne peuvent jamais être que prophètes d’une errance provisoire qui sera rectifiée tôt ou tard par le triomphe de la pensée critique et intranquille. Pensée qui reste, n’en déplaisent aux fabricants d’imposture et promoteurs d’insignifiance, cette éternelle source de provocation contre l’indigence pour faire émerger l’innovation comme célébration de l’intelligence réhabilitée et floraison d’un brin de guirlande de dignité.

Hélas, il faut reconnaitre que cela ne se passe pas toujours ainsi partout. Car, dans certains écosystèmes, l’indigence élue, reposant sur les certitudes de ses zones de confort médiocres, enfume toujours la pensée critique pour l’empêcher de redresser les courbures, de dimensionner les fissures de la raison défaillante et de remettre la vérité sur ses pieds humanistes. Ce qui logiquement fait errer les processus de la prise de décision et de l’évaluation dans ces pays, en donnant à leurs écosystèmes un air absolu d’invariance, en ciselant leurs structures sociales dans une continuelle défaillance et en confortant leur population dans une résiliente impuissance. Notre propos est de montrer le lien entre l’errance de la prise de décision et cette stagnation indigente. Mais, en attendant, on retiendra qu’avant Spinoza, il y a eu un certain Giambattista Vico qui s’était interrogé lui aussi en son temps (La méthode des études de notre temps, 1708) sur les failles de la dictature intellectuelle de la raison pure (sans frustrations diront certains) qui cherchait à marginaliser ceux et celles qui s’appropriaient leurs émotions (leur ‘‘ingenium’’ pour reprendre le mot exact du texte) (méandres des frustrations diront les mêmes) comme une part intrinsèque de leurs activités cognitives. En effet, selon Alain Pons qui a présenté et annoté l’excellent ouvrage de Giambattista Vico, ‘‘la méthode cartésienne, qui prétendait étendre à tous les domaines du savoir ses tentacules, avait conduit la pensée humaine à déserter la tradition de l’humanisme rhétorique, en étouffant tout ce qui relève du domaine de la sensibilité, de la mémoire, de l’anticipation, de l’imagination et des émotions ». Il raconte que dans une lettre datée de 1729, Vico opposait, à ce monde cartésien abstrait, submergé par la « barbarie de la rationalité », le monde humain réel, dans sa richesse et sa complexité ». Un monde ô combien fragile, singulier et paradoxal, car « créé et « inventé » par les hommes eux-mêmes, et leur ‘‘ingenium’’ qui est une puissance inépuisable d’intuition et d’innovation » (Alain Pons, Giambattista Vico, Vie de Giambattista Vico écrite par lui-même ; Lettres : La méthode des études de notre temps ; Présentation, traduction et notes, 1981, Grasset).

C’est donc dans le prolongement de « cet autre discours de la méthode » méconnu, marginalisé, ignoré, enfumé, puisqu’à contrecourant des idées cartésiennes dominantes, qu’il faut situer le point de départ du travail des épistémologues constructivistes qui vulgarisent depuis bientôt deux décennies la complexité comme outil pour penser et agir par intelligence contextuelle et diversifiée sur le réel. Un travail qui, cependant, a attendu qu’un certain Ilya Prigogine décrète en 1979 la fin des certitudes pour prendre de l’ampleur et pousser certains, peu à peu, à repenser les processus mentaux au travers desquels les sciences permettent d’approprier le réel pour inculquer aux hommes et aux femmes les postures adaptées aux enjeux stratégiques de leurs écosystèmes.

C’est ainsi que de plus en plus on admet qu’il est primordial de développer une culture du questionnement (Hélène Hatzfeld), de la provocation (Humbert Lesca) et de l’impertinence (Agnès Muir-Poulle) ; de traquer les idées insignifiantes qui font le succès des zones de confort ; d’argumenter avec ses frustrations ; d’assumer ses émotions et ses aigreurs (Alain Damasio) ; d’oser dire tout haut ce que d’autres n’osent penser silencieusement. Ainsi, subtilement, mais résolument, il commence par émerger le sentiment que la pensée, et davantage encore la pensée critique, reste le fondement sur lequel la prise de décision peut s’innover sans cesse pour nous « humaniser et nous orienter vers une communauté de destin » (Edgar Morin). C’est si bien admis, en certains lieux, que la pensée critique (Jacques Boisvert), le management par les émotions (Delphine van Hoorebeke) sont devenus à part entière des enseignements dispensés dans les programmes de formation de nombreuses universités à filière scientifique, de plusieurs grandes écoles de gestion, mais aussi dans de nombreux collèges et lycées de plusieurs pays européens et nord-américains.

Cette révolution dans les neurosciences (Fabien Dworczak., 2004) ne peut qu’inviter, ceux et celles qui sont ouverts au changement par la conscience de SOI, sans impostures militantes, à repenser les stratégies de l’éducation dans leurs écosystèmes, pour refonder l’enseignement de la stratégie, aligner les processus de la prise de décision sur des repères éthiques et redimensionner les dispositifs d’évaluation des organisations sur des fondements systémiques.

De la motivation de nos décisions

Évidemment, ce n’est pas (encore) le cas en Haïti. En espérant que des hommes et des femmes plus dignes et plus conscientisés parviendront à s’ériger dans la hiérarchie sociale et culturelle du pays pour le permettre un jour, on ne peut que regretter que l’École Nationale des Politiques Publiques (ÉNAPP) d’Haïti ne dispose guère dans son cursus de formation du moindre module de cours sur la prise de décision, sur les systèmes d’information décisionnels et sur la psychologie cognitive. Pourtant, cette prétendue grande école, mise en place par des experts canadiens pour renforcer (ou déformer selon l’angle de vue) les institutions haïtiennes, et confiée à l’Office de Management des Ressources Humaines d’Haïti (OMRH), a la noble vocation de former ceux et celles qui vont élaborer les politiques publiques et arbitrer les choix difficiles, paradoxaux pour décider et engager l’orientation stratégique d’un pays livré à la médiocrité, à la corruption, à la criminalité.

Évidemment, puisque Haïti, comme pays improbable et transfiguré en république des ONG, est stratégiquement géré par petits projets déstructurés, éparpillés et sans cohérence, l’essentiel de la formation stratégique des cadres est constitué de cours ou de séminaires portant sur la gestion de projets et sur l’incontournable gestion axée sur les résultats. Tout un ensemble de solutions connues d’avance vendu comme boite à outils de la performance et élevé au rang de recette invariante de renforcement institutionnel que l’on cherche à uniformiser, industrialiser et transplanter d’un pays à l’autre. Tout cela, sans aucune contextualisation avec le domaine problématique en question, sans aucun repère aligné sur les contraintes systémiques et les finalités collectives de l’écosystème, sans aucune prise en compte du contexte d’usage et d’intégrité des acteurs. Comme si des institutions d’un pays pouvaient être renforcées par rafistolages successifs et ''cosmétisation'' à outrance sans questionner les processus décisionnels ; comme si la prise de décision n’avait pas besoin de modèles, d’outils, de repères contextuels et de valeurs éthiques ; comme si les modèles et les repères qui doivent guider la gouvernance d’un pays n’étaient pas toujours des constructions dimensionnables selon les incertitudes des écosystèmes qui contraignent les différents domaines d’affaires sur lesquels s’exerce toute prise de décision stratégique.

Dans cette tribune, qui est un extrait d’un ouvrage sur l’intelligible contexte des écosystèmes défaillants, nous soutenons le théorème de l’errance de la prise de décision comme l’une des méga failles expliquant l’invariance et l’enlisement de l’écosystème haïtien dans les abysses de l’indigence. Ce faisant nous cherchons à montrer que la base de motivations de la prise de décision en Haïti est supportée par des failles entretenues comme ressources et portes dérobées vers des succès précaires.

Empressons-nous de dire que cette affirmation ne nie pas le poids exercé par les ingérences diplomatiques et les contraintes géopolitiques de la communauté internationale dans cette indigence programmée. Mais, elle fait vivre un postulat systémique de la nature qui veut qu’aux contraintes d’un écosystème, l’intelligence collective reste la seule voie pour chercher la brèche et s’orienter vers un possible humain. Et ce possible humain ne peut germer comme un inespéré sur un total effondré que si les hommes et les femmes au sommet de la hiérarchie dans leur pays consentent à payer les coûts éthiques pour compenser l’érosion des contours de l’intelligence collective. Or si l’on croit une interprétation philosophique de l’Éthique de Spinoza (référence incontournable pour tout homme de valeur), l’intelligence collective ne peut fleurir que là où les élites orientent leurs interactions avec les autres vers une persévérance entêtée dans l’humain. Cette éthique de l’altérité a comme corollaire un engagement résolu pour la vérité. Pour Spinoza, l’intégrité (fermeté) et l’altérité (générosité) sont les parts dimensionnées de l’éthique. L’intégrité chez Spinoza se veut « un désir par lequel un individu s'efforce à préserver sa vertu » en la maintenant dans une étroite liaison avec la justice et la vérité. Par générosité, Spinoza entend « un désir par lequel un individu s'efforce en vertu du seul commandement de la raison à assister les autres hommes et à établir entre eux et lui un lien de solidarité » (Pierre Gendron, La philosophie de Spinoza, l’éthique et la vérité).

Or tous les observateurs sont unanimes à reconnaitre que la déshumanisation reste l‘arme favorite qui permet aux élites haïtiennes de maintenir leurs privilèges précaires et leurs monopoles mafieux au détriment des masses. Ce sont les codes de la barbarie de l’esclavage qui se rejouent dans toutes les interactions humaines et sociales en Haïti. Comme l’explique Alain Gilles dans son livre État, conflit et violence en Haïti : « la pratique de la déshumanisation de l’autre, de lui créer un monde différent de ‘‘son monde à soi’’ aura survécu à la période coloniale ». Les nouvelles élites qui se sont constituées après l’indépendance se sont toutes appliquées avec rigueur à construire des mondes à part, des mondes en dehors, dans lesquels elles ont classées tous ceux et toutes celles qui ne correspondent à leur image d’humanité, de réussite. C’est à peu près la même lecture qu’avait faite Fred Reno en 1998 quand il avait écrit que la démocratisation d’Haïti ressemble à une « oraison démocratique » car elle se nourrit de deux maux : la domination de l’autre par le jeu de l’autoritarisme et de la déshumanisation et la dépendance vis-à-vis de l’internationale comme ressource des élites qui en échange ont aliéné la souveraineté nationale (Fred Reno, Haïti : l’oraison démocratique, 1998).

L’impensé culturel et stratégique haïtien

Au regard de ces analyses qui ne cherchent pas à éluder la vérité, on ne peut qu’admettre qu’aussi mortifères que soient l’ingérence des acteurs de la communauté internationale et la toute-puissance des agences internationales dans les affaires haïtiennes, elles ne sont que interactions dictées par la profonde indignité des acteurs étatiques et l’immonde irresponsabilité des acteurs non étatiques formant le leadership politique, social, culturel et économique qui trône sur Haïti. Si la menace de la communauté internationale est réelle et toute puissante, c’est parce qu’elle s’exerce sur des failles qui ne sont ni prises en charge, ni dimensionnées pour offrir une résistance opportune aux risques induits, en tout lieu, par les contraintes diplomatiques et géostratégiques.

N’en déplaise à monsieur Gary Victor, mais la situation d’indigence actuelle d'Haïti est le parfait résultat de la faillite des élites haïtiennes dont celle dite intellectuelle. Faut-il rappeler à ce grand romancier qu’il fut hier (2004) ex sous-lieutenant du Groupe des 184 imposteurs et arnaqueurs du fameux contrat social, et est aujourd’hui lieutenant adjudant du Mouvement de la Troisième Voie dont on craint l’imminence puisqu’au demeurant les deux premières nous ont donné Martelly et Jovenel. Aussi, pour récuser l’argumentaire de monsieur Victor, je soutiens deux propositions.

La première est en lien avec le référentiel, les méthodes et les outils pour conduire une bonne évaluation. Et, chemin faisant, je questionne. Un groupe d’intellectuels, d’artistes, de lettrés, d’écrivains, au sommet de la hiérarchie culturelle et intellectuelle d’un pays, qui agit comme portefaix d’un groupe d’entrepreneurs économiques, exclusivement tourné vers le monopole des franchises, des spéculations sur les devises, le financement des coups d’état et la sélection des profils politiques et sociaux les plus vils pour diriger le pays en fonction de leurs intérêts économiques ponctuels, peut-il cartographier rigoureusement et objectivement les failles de l’errance d’une société pour imputer la responsabilité aux vrais acteurs ? Sur quels processus sociaux, institutionnels, avec quels outils méthodologiques, avec quelles données d’activités, selon quel repère contextuel monsieur Gary Victor a -t-il conduit son évaluation pour décréter la non responsabilité des élites haïtiennes dans cette vallée d’indigence qui déshumanise Haïti ?

Faut-il rappeler à monsieur Gary Victor que ce n’est pas seulement en termes d’intentionnalité qu’on impute les responsabilités d’un échec à des pilotes ? Mais que c’est davantage au regard de la déclinaison des missions, des fonctions et de l’objectivation des variables de responsabilité, des assignations de rôle, de statut et de privilèges qu’on impute à chacun sa mention selon ses actions. C'est donc toujours en termes de finalités, de processus, et de données contextuelles que se pose le dimensionnement du repère d’évaluation au travers duquel se mesure le degré de responsabilité des acteurs stratégiques d’un pays. De sorte que la responsabilité ne s’évalue pas par les seules intentions des pilotes et des acteurs, mais aussi et surtout par les liaisons, les interactions, les complicités, les silences qu’ils développent avec le système dominant. Interactions qui dans le contexte haïtien se sont toujours révélées être des articulations médiocres qui verrouillent sur l’indigence.

Vous en voulez des preuves ? En voici une quelques-unes qui concernent justement les élites intellectuelles auxquelles monsieur Gary Victor appartient. Regardez à quel degré d’indigence il a fallu descendre en deçà de la dignité et de toute humanité pour que quelques écrivains haïtiens sortent enfin de leur confort pour murmurer que la situation actuelle est intolérable. Et encore l’ont-ils fait avec une telle désinvolture, une telle imposture qu’ils n’osent même pas nommer les responsables de cette situation et inviter à des actions de désobéissance civile en commençant par donner l’exemple. Pourtant, ils étaient nombreux, vent debout et sur le béton en 2004, Green Nan Bounda (GNB) pour reprendre les injonctions de l’ambassade américaine et des attachés culturels de l’ambassade de France en Haïti qui ordonnaient le boycott des festivités du bicentenaire de l’indépendance. En outre, on peut aussi se poser la question : où était cette brochette d’intellos quand en 2018 le peuple risquait sa vie, criait ses frustrations, chantait ses aigreurs pour traquer le PHTK dans ses retranchements criminels ? N’est-ce pas leur silence qui a encouragé les forces d’indigence a considéré que c’était la canaille qui était dans les rues et qu’il ne fallait pas outre mesure prêter attention à leur demande de reddition de compte et de justice ? N’est-ce pas dans le sillage de ces intellos de service qu’est né le mouvement PetroChallenge pour faire échec à la contestation populaire en se présentant comme passerelle pour perpétuer l’indigence sous des attraits d’intelligence ? Ne sont-ce pas eux qui revendiquaient le monopole des idées ? Ne sont-ce pas encore les mêmes qui se sont récemment transformés en promoteurs de l‘accord de Montana pour essayer de se racheter de leur indigence ?

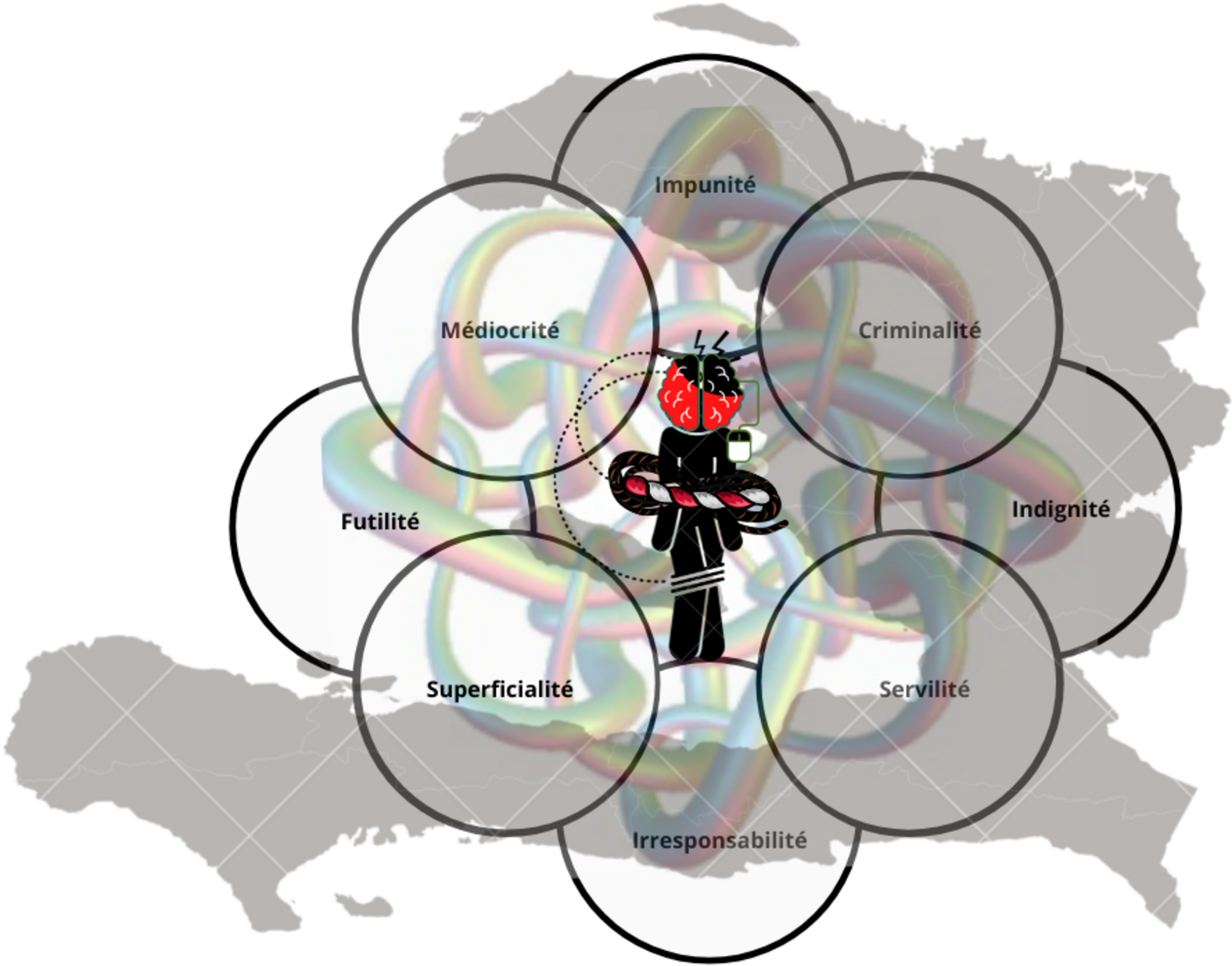

Il leur a fallu attendre 11 ans après 2011, quand il ne reste presque plus rien à protéger comme territoire de dignité et d’humanité pour comprendre qu’ils s’étaient fourvoyés avec le GNB. Et encore n’ont-ils pas l’honnêteté intellectuelle pour le reconnaitre publiquement et demander pardon au peuple de s’être associé à ses fossoyeurs actuels, sous prétexte de défendre la démocratie. Quand vous avez l’habitude de servir au peuple du mort aux rats pour le guérir du choléra, vous n’avez plus de crédibilité. Sauf à assumer vos errances et à vous inscrire dans une totale repentance. Aussi, j’invite monsieur Gary Victor avec ses copains culturels, littéraires et artistiques à oser faire le bilan de ce que le GNB a apporté à la démocratie haïtienne, au lieu de continuer à écrire de petites chroniques, de faire la ronde des étonnants voyageurs, de raconter leurs inspirations romanesques en folie et de jouer la comédie des ratés. Monsieur Gary Victor ferait mieux de prendre conseil auprès de quelques spécialistes de la prise de décision avant de se jeter dans ce nouveau rôle d’évaluateur. Car ils auraient pu lui rappeler la formule d’Edwards Deming, auteur de la fameuse méthode de gestion de la qualité, c'est ‘‘le système de mesure qui dirige les comportements’’. Et aucun groupe, aucune organisation, aucune société ne vaut plus que son système de mesure. Quand il y a des failles aussi béantes dans les dispositifs d'évaluation et de prise de décision d’un pays, permettant à la puanteur sociale de s’installer au sommet de la hiérarchie stratégique et politique pendant 11 longues années, c’est qu’il y a à tous les étages de ce pays des fossoyeurs, des décomposeurs qui vivent et font commerce de la puanteur. C'est la preuve manifeste que ce pays dispose de systèmes de mesure qui récompensent l'irresponsabilité, la médiocrité, la superficialité, la futilité, l'impunité, la criminalité, l'indignité et la servilité.

Voilà l'intelligible repère qui permet de contextualiser la défaillance de l'écosystème haïtien et permet d’imputer les responsabilités. La même compétence qui permet de performer est celle qui permet d'évaluer. En conséquence, la persévérance de cette élite intellectuelle dans son rôle de portefaix, et de nègres de service des élites économiques crasseuses est une preuve de son incapacité à performer, donc à évaluer. Pour paraphraser Dean R. Spitzer, qui invite à repenser le fonctionnement des organisations et des sociétés humaines à l’aune de systèmes d’évaluation qui dérangent et ne protègent pas les zones de confort, aucune société ne peut-être meilleure que son système de mesure. Quand on récompense l’indigence dans un pays, c’est parce que parallèlement on tue l’intelligence. Il est hautement improbable qu’on puisse côtoyer de si près la bêtise pour pouvoir prétendre se démarquer de la bêtise un jour. Comme le dit le théorème de la vitre brisée, la plus petite incivilité qui est tolérée dans un collectif devient avec le temps le climat culturel de ce collectif.

Je suis certain qu’il y aura quelques illustres écrivains et intellos qui verront dans cette critique que j’adresse à l’intelligentsia haïtienne un signe d’aigreur, une évidence de frustration contre les succès des écrivains qui ont l’inspiration en folie. Tout en assumant pour ma part ce sentiment de gêne à l’endroit de ceux qui vivent dans l’illusion de la réussite dans un pays qui fait éloge de la puanteur, à ce beau monde je recommande de prendre le temps de bien lire le poème Nocturne de Saint Ildefonse d’Octavio Paz dans lequel celui-ci fait l’éloge de la critique, en rappelant que c’est la pensée critique qui « enseigne à distinguer les spectres de nos cauchemars des vraies visions. La critique c’est l’apprentissage de l’imagination au second degré, l’imagination guérie des fantaisies et déterminée à regarder les réalités du monde en face. » Pour Paz, la médiocrité qui s’ignore comme médiocrité est le péché capital et devant cette défaite de la pensée, l’aigreur, la rage doivent s’armer de courage pour devenir lucidité philosophique et répandre sa bave sur toute la planète. Le temps, messieurs les écrivains à succès, n’est pas à la poésie en folie, mais a la rage nue contre l’indigence par le courage des appels à la désobéissance et à la résistance.

La seconde proposition par laquelle je récuse le point de vue de monsieur Gary Victor est en lien justement avec la culture comme arme de résistance. La physique nous enseigne que la force, qui pendant un certain temps agit sur un corps massif, produit une impulsion faisant bouger ce corps en fonction de la valeur de sa masse. C’est la fameuse équation de la quantité de mouvement définie à partir de la seconde loi de Newton (F=m*a). On peut selon la théorie des systèmes étendre cette loi aux systèmes sociaux. Ainsi, de cette équation, on déduit que l’accélération de l’indigence sur un collectif en un lieu donné est inversement proportionnelle à la résistance culturelle qu’offre ce collectif. Indépendamment de la puissance de cette force originelle, plus la résistance de ce collectif est imposante (comme à Cuba), plus l’accélération de l’indigence est faible ; et inversement, plus la résistance culturelle de ce collectif est faible et insignifiante (comme en Haïti), plus l’accélération de l’indigence est élevée. Il y a donc un lien fort entre la culture d’un peuple et la barbarie qu’elle accepte. C’est ce que disait déjà Montesquieu, les peuples ont les gouvernements qu’ils méritent. La théorie des systèmes permet de mieux expliquer cette loi par le biais de la conservation de la quantité de mouvement. Un collectif et les forces qui le contraignent forment un système qui se meut dans une dynamique dont l’évolution est dictée par la résultante entre les forces culturelles de résistance et les forces précaires d’indigence. Dans l’hypothèse que les forces contraignantes sont hors de contrôle, la solution d’intelligence consiste à dimensionner la culture pour qu’elle résiste et réduise l’impulsion indigente.

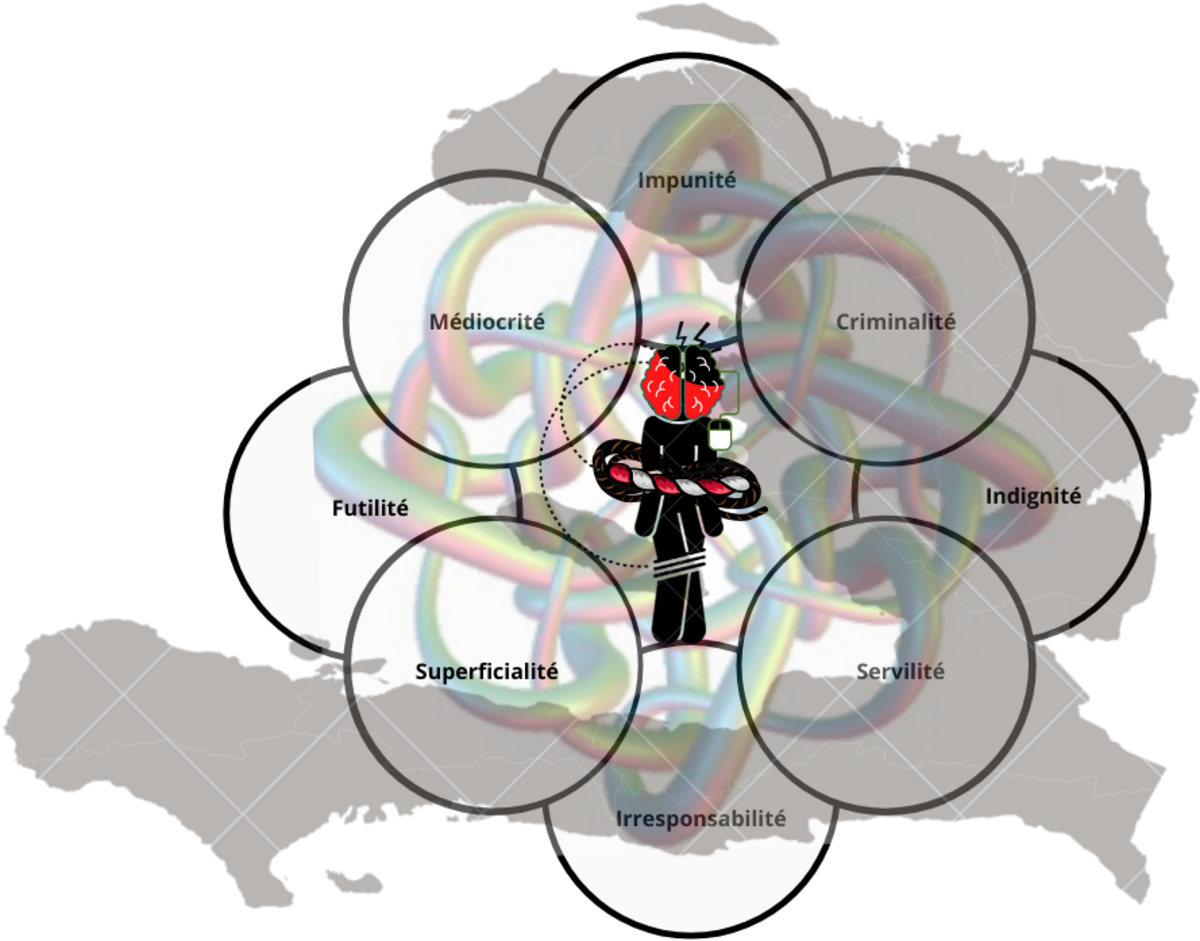

Voilà l’analogie scientifique qui me pousse à affirmer que l'enchevêtrement des cycles de crise en Haïti rappelle étrangement les nœuds de la théorie des cordes. Voir notre illustration. Si les nœuds de la théorie des cordes sont des boucles de turbulences dépendantes du temps (impulsions) qui reconfigurent, le formalisme quantique des trous noirs, les verrous invariants de l’indigence haïtienne sont des boucles d’irresponsabilité, de médiocrité, d’indignité et de servilité maintenues dans le temps pour reconfigurer le formalisme barbare de l’esclavage. L'invariante défaillance dans laquelle s'enlise Haïti, décennie après décennie, dénote une errance structurelle assumée qui est logée dans la conscience ou l’inconscience (selon qu’elles en soient imbues ou non) des élites, disséminée dans les processus de décision et structurée dans les dispositifs d'évaluation des institutions et organisations du pays.

Nous pouvons, par des exemples de CAS, qui cartographient les actes des stratèges haïtiens, apporter la preuve que peu de managers, de gestionnaires et de décideurs en Haïti prennent le temps d’évaluer les contraintes de leurs domaines d’affaires avant de décider et d'agir. Ils sont encore moins nombreux ceux qui savent que les décisions qu'ils prennent sont subsidiaires de nombreux autres domaines d'affaires en raison du fait que leurs domaines d'affaires se trouvent aux frontières de plusieurs écosystèmes turbulents et incertains ; et qu'en conséquence ces décisions nécessitent des consensus forts et d'importantes ressources cognitives et temporelles pour induire une certaine performance dans le temps. Manifestement, on ne peut innover la performance, pour la conduire vers l’excellence hors de l'indigence, que sous l’hypothèse d’un dispositif dévaluation systémiquement et éthiquement orienté. Car, pour performer, il faut être capable d’évaluer ses errances pour les corriger. Et cela demande de s’ouvrir à la vérité, à la critique, de se mettre en danger, de mettre en danger certaines réussites qui sont construites comme des articulations verrouillant certains écosystèmes dans l’invariance. Il va de soi que cette dimension innovante de l’évaluation comme amélioration, et non démonstration, n’est pas admise dans les écosystèmes ou règnent les élites kakistocrates et idiocrates. C’est ce que nous apprend Isabelle Barth dans cette vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=iLeKH6LiPn8) qui explique comment la promotion par l'incompétence est la règle dans certaines organisations, certaines sociétés, certains pays.

C’est justement cette incapacité à assumer la vérité pour aller vers un repentir sincère qui empêche la spiritualisation de la pensée au sens bachelardien du mot. La peur de la vérité, l'expertise de la soumission et la culture du minimum insignifiant confortable ont érodé les valeurs de la culture haïtienne et détourné la conscience du collectif des voies de la dignité et du courage pour l’orienter vers ces voies de garage qui s’enlisent dans les abysses regorgeant de médiocrité poissonneuse. Les élites haïtiennes, toutes confondues, au lieu de produire des réflexions complexes pour cartographier les failles des grands domaines dysfonctionnels stratégiques haïtiens et chercher à les sécuriser, ont préféré abdiquer la souveraineté nationale en se transformant en portefaix des agences internationales et/ou en contrebandiers qui contrôlent l’économie nationale, tandis que poètes et romanciers voguent à leurs rêveries d’ailleurs dans leurs postures favorites d’étonnants voyageurs, tout en se bousculant vers les rêves blancs pour entretenir les cauchemars noirs. C’est ainsi que pour fructifier des zones de réussite personnelle, elles ont dérouté la pensée critique vers une fossilisation de l’intelligence. C’est là, dans cet étouffoir, que le collectif haïtien a désappris à penser et que le simplisme s’est transmué dans sa conscience en indigence.

Comme le dit Fred Reno, c’est l’indigence des élites haïtiennes qui a transformé l’horizon démocratique du 7 février 1986 en oraison démocratique. Elles ont construit un écosystème d’entre soi, d’accointances, d’allégeance, de redevances et d'insignifiance où la pensée s'est stagnée et la pensée critique est devenue un crime de lèse réussite indigente. Dans ces espaces d’enfumage, les stratégies et le temps sont consacrés à trouver et à sécuriser des zones de confort pour s'éloigner de la précarité. Or le précaire ne pense pas, il répète des injonctions de circonstance pour soigner sa panse ! Il n'a le temps ni pour bien lire, même s’il promeut la lecture en folie, ni pour questionner, ni pour comprendre, et encore moins pour accepter les divergences, raisonner sur ses propres processus de pensée et donc d'errance et apprendre et se solidariser avec autrui. Ses compétences routinières suffisent à son succès minimal insignifiant confortable. Ainsi, l'invariante médiocrité est devenue zone de réussite médiatisée.

Quand la culture et la prise de décision sont aux mains de gens humainement précarisés, tout diplômés ou à succès qu’ils puissent être, tout restera invariablement chaotique. On ne peut agir sur l’indigence et transformer l’invariance que si on promeut l’émergence de citoyens informés et capables d’agir sur leur environnement. Mais cela demande de changer les bases de l’éducation pour amener tout un chacun à assumer ‘‘l’autre soi-même’’ qui sommeille en lui, à procéder à une ‘‘reconnaissance des nouvelles cartes du cerveau, des émotions et de la conscience’’ pour apprendre aux hommes (Antonio Damasio, 2010, Odile Jacob). C’est en ce sens que la honte s’impose comme exigence de dignité pour se prendre à soi-même et à ceux qui nous entrainent dans leur indigence afin de trouver la meilleure version de soi pour s’en extraire. Pour paraphraser Karl Marx dans ses lettres à son ami Arnold Ruge, c’est quand toute une nation a vraiment honte de son indigence qu’elle se donne les moyens de devenir un lion qui se ramasse pour se préparer à bondir sur les trafiquants d’indigence qui la déshumanisent. Comme le dit Damasio : « Sans émotions (sans sentiment de honte), vous prenez toujours les mauvaises décisions”. Se gêner et avoir honte sont les premières émotions de toute noblesse et de dignité d’âme.

Décidément être écrivain ou romancier ne suffit pas pour comprendre l’errance de son collectif. Il faut s’ouvrir à l’intelligence de la pensée complexe pour apprendre à penser autrement que par des narratifs complaisants. Ce n’est pas une arrogance de ma part, c’est, c’est un enseignement livré par le premier épistémologue de la formation de l’esprit scientifique. En effet, comme le dit Bachelard dans la formation de l’esprit scientifique « Penser scientifiquement, n’est pas un processus spontané de l’être humain ». Cela ne peut se faire qu’au prix de lourds efforts cognitifs. « Les révélations du réel sont toujours récurrentes », jamais immanentes. Le réel n'est jamais « ce qu'on pourrait croire ». De sorte que c’est en en revenant et en assumant son passé d'erreurs par une évaluation objectivement dimensionnée qu’« on trouve la vérité en un véritable repentir intellectuel ». On ne peut connaitre pour agir sur l’invariance que si on renonce aux succès précaires qui sont les verrous de l’indigence et font obstacle à la spiritualisation, pour ainsi dire à la structuration de l’intelligence collective.

Quand un collectif est cerné de toutes parts par ses propres processus mentaux d'insignifiance, il ne peut qu'errer dans l'impuissance et l'indigence. Partout où la pensée se veut utile pour plaire et sécuriser la panse de son récipiendaire, au lieu de l'inviter à assumer la provocation et la critique pour choquer et inciter à penser la sortie dans l'errance, elle finit par devenir futile et s’encrasser dans l'indignité comme sa marque indigente de succès. Puisque rien ne se transmet de manière inchangée dans la nuit, la survie aidant, le collectif haïtien a, dans sa grande majorité, approprié cette indigence en la transformant en un bénéfice vital par la culture d’une peur viscérale de la vérité et une incapacité sidérante à s’engager dans une démarche authentique avec l’autre. Pour l’Haïtien tout est exclusif et à somme nulle, la vie se joue sans cesse entre la laideur ou la mort, le silence ou l’exclusion, l’indignité ou la précarité, l’insignifiance ou l’échec. C’est là, dans ces stratégies paradoxales qui s’excluent mutuellement que le collectif haïtien a appris la culture de la déshumanisation : s’il valorise un autre, cela ne peut être qu'une négation de sa valeur à lui. S’il prend parti pour la justice et la vérité, cela ne peut que le réduire à la précarité. Cette mentalité grégaire est la pierre angulaire de tout l'édifice qui structure l'indigence haïtienne.

Ce n’est pas l’intelligence qui fédère, mais la peur de la précarité. Toute pensée critique et insolente qui questionne, dérange est prise comme une aigreur et une haine envers une improbable réussite. Cette stratégie à somme nulle va conforter l'impunité en empêchant la mise en place de l'évaluation comme démarche d'apprentissage appelée à bousculer les zones de confort médiocres pour aller vers des pistes d'amélioration et d’innovation. D'où l'errance du processus de la prise de décision et de l’évaluation dans ce pays. Ainsi, l'on va systématiquement se verrouiller sur des stratégies de domination, de contournement, de marronnage, d’exclusion et d'asservissement pour toujours avoir le sentiment d'être supérieur aux autres. On n’évalue pas pour apprendre à faire mieux, mais pour prouver qu’on a fait, et qu’importe que ce soit du rafistolage, on en sera satisfait. Ainsi se sont structurés les espaces de la précarité en étouffoirs de la pensée, lesquels pour se sécuriser, cherchent frénétiquement, non pas les compétences rares et distinctives qui peuvent opposer des divergences structurantes à leur enfumage, mais les compétences approximatives et insignifiantes qui garantissent les convergences aliénantes et les allégeances déshumanisantes.

À la barbarie de l’esclavage a succédé la barbarie de l’indigence, un conditionnement cognitif dans par lequel un certain stratège utilise tous les procédés d’intimidation, d’abrutissement et de manipulations psychologiques pour évider la conscience des autres, qui ne ressemblent pas aux siens, afin de les rendre disponibles pour ses projets. C’est ce qu’on peut retenir de cette série documentaire de Raoul Peck diffusée récemment par Arte. Hier, au XVème siècle, pour exterminer les indiens, les noirs et les peuples autochtones, le Blanc leur avait apporté la civilisation par le biais de l'évangile, il s'est est résulté 4 siècles de barbarie et de déshumanisation. Depuis le XXe siècle, le projet du blanc pour les descendants de ces peuples n'a pas changé, mais il a pris une nouvelle forme : c'est toujours la civilisation qu'on leur apporte pour les exterminer à petit feu, mais cette fois, non plus par l'esclavage et la colonisation, mais par la démocratie a minima, l'assistance humanitaire totalitaire et les distinctions littéraires et académiques, grâce auxquelles l’occident entretient dans l’illusion de la réussite des élites qui s’appliquent à rejouer les codes de la barbarie de la déshumanisation.

Voilà ce qui nous pousse à suggérer à ceux et celles qui veulent vraiment contribuer à sortir Haïti de cette trajectoire indigente de commencer par assumer leurs émotions pour exprimer leur mal-être, et laisser leur conscience les pousser à réagir pour corriger ce qui cause l’inconfort du collectif. Car c’est cette faculté d’innovation qui fonde l’intelligence du règne humain. Il nous faut donc trouver de nouveaux éducateurs, de nouveaux évaluateurs, de nouveaux décideurs pour repenser les processus de fonctionnement de notre société hors de l’indigence.