Agrandissement : Illustration 1

L’échec du renforcement institutionnel haïtien n’étonne plus personne aujourd’hui. Pour cause, ses manifestations médiocres sont ostensiblement exposées sur les murs de la défaillance des institutions haïtiennes. Elles sont si stratégiquement bien entretenues qu’elles reviennent de manière récurrente dans les statistiques de contreperformance qui alimentent les diagnostics de l’assistance internationale comme autant de motifs structurants et précieux. Mais, au-delà de la stratégie de la gouvernance publique haïtienne qui porte, à travers les dysfonctionnements invariants des institutions publiques, les stigmates de cet échec, c’est tout l’écosystème haïtien qui s’effondre sous les contre coups de cette ingénierie du renforcement institutionnel.

Ingénierie d’imposture, d’escroquerie et d’obsolescence dont il faut rappeler que la conception, l’exécution, la supervision et l’évaluation sont sous le contrôle total de la fine fleur de l’expertise des agences internationales et de l’Organisation des Nations Unies (ONU) depuis bientôt 40 longues bonnes années. On notera, au demeurant, que si l’échec de ce renforcement, que traduit l’absence de services publics sur les grands domaines stratégiques nationaux, comme la justice, la sécurité, l’éducation, la santé, se ressent implacablement dans la déchéance de la cohésion sociale qui dégrade et déshumanise la vie de la population haïtienne, il ne se manifeste pas moins de manière performante pour les stratèges, les experts et les intermédiaires qui constituent l’armée de ceux et de celles qui vivent en étroites accointances avec les intérêts diplomatiques et géostratégiques internationaux ou transnationaux.

Assumer l’insoumission

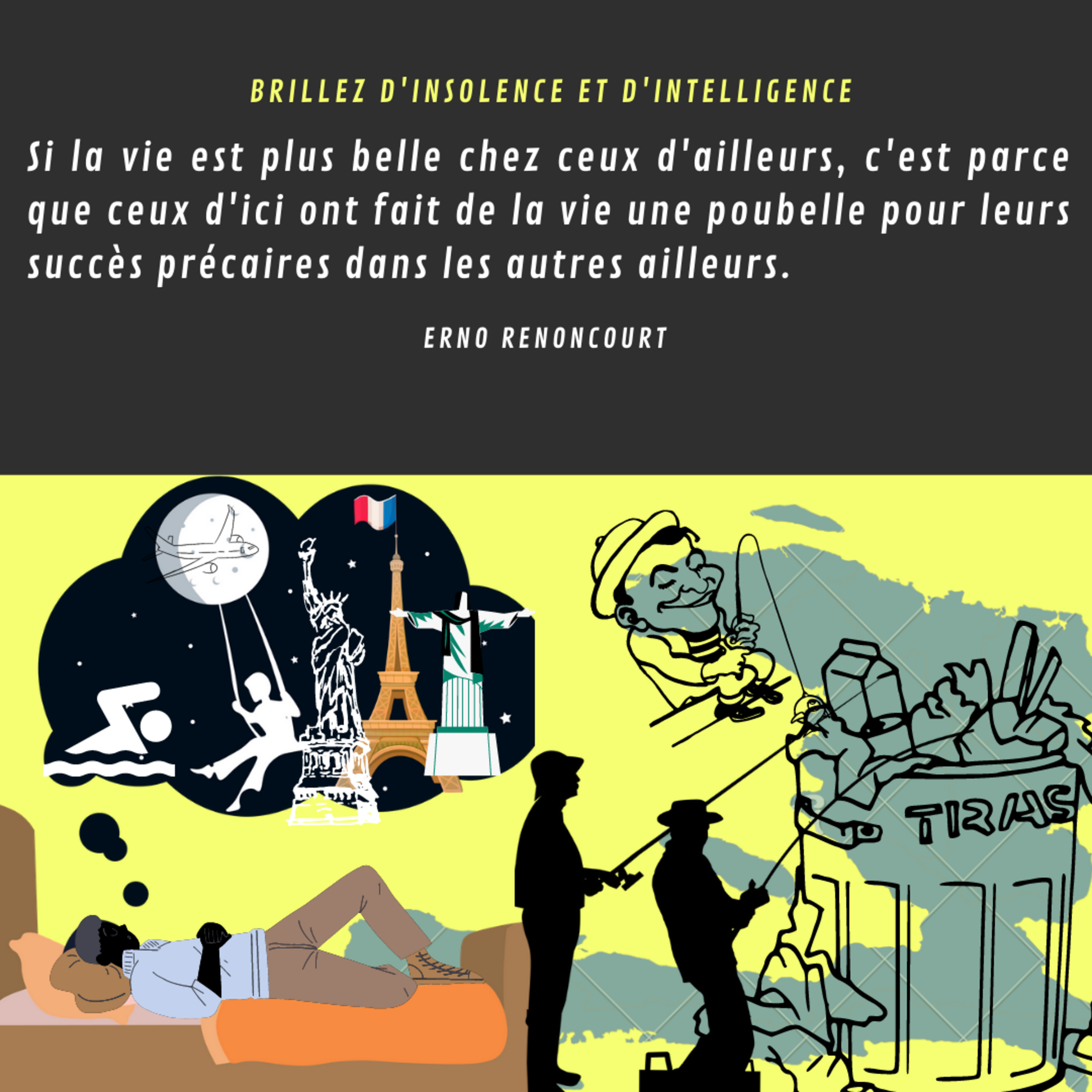

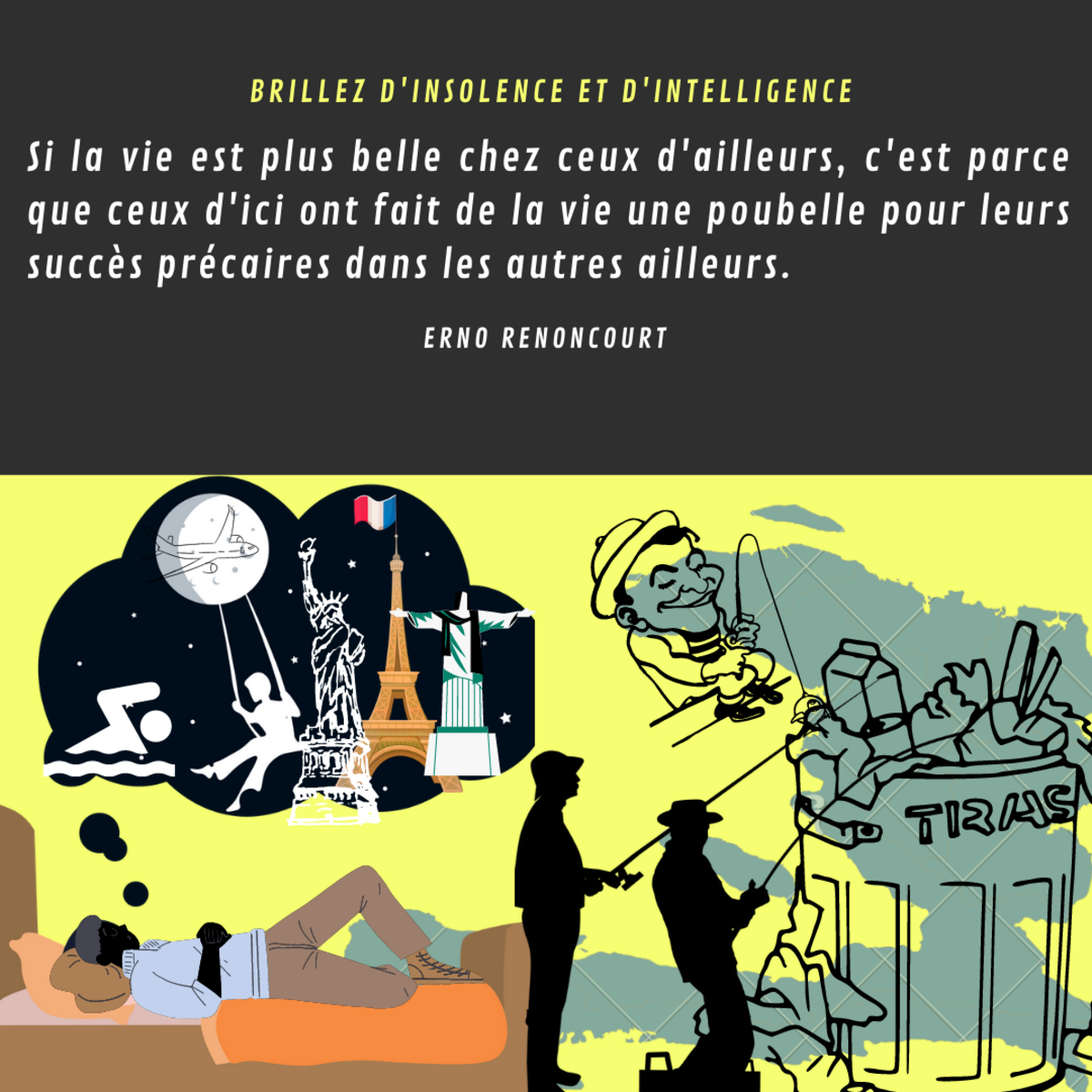

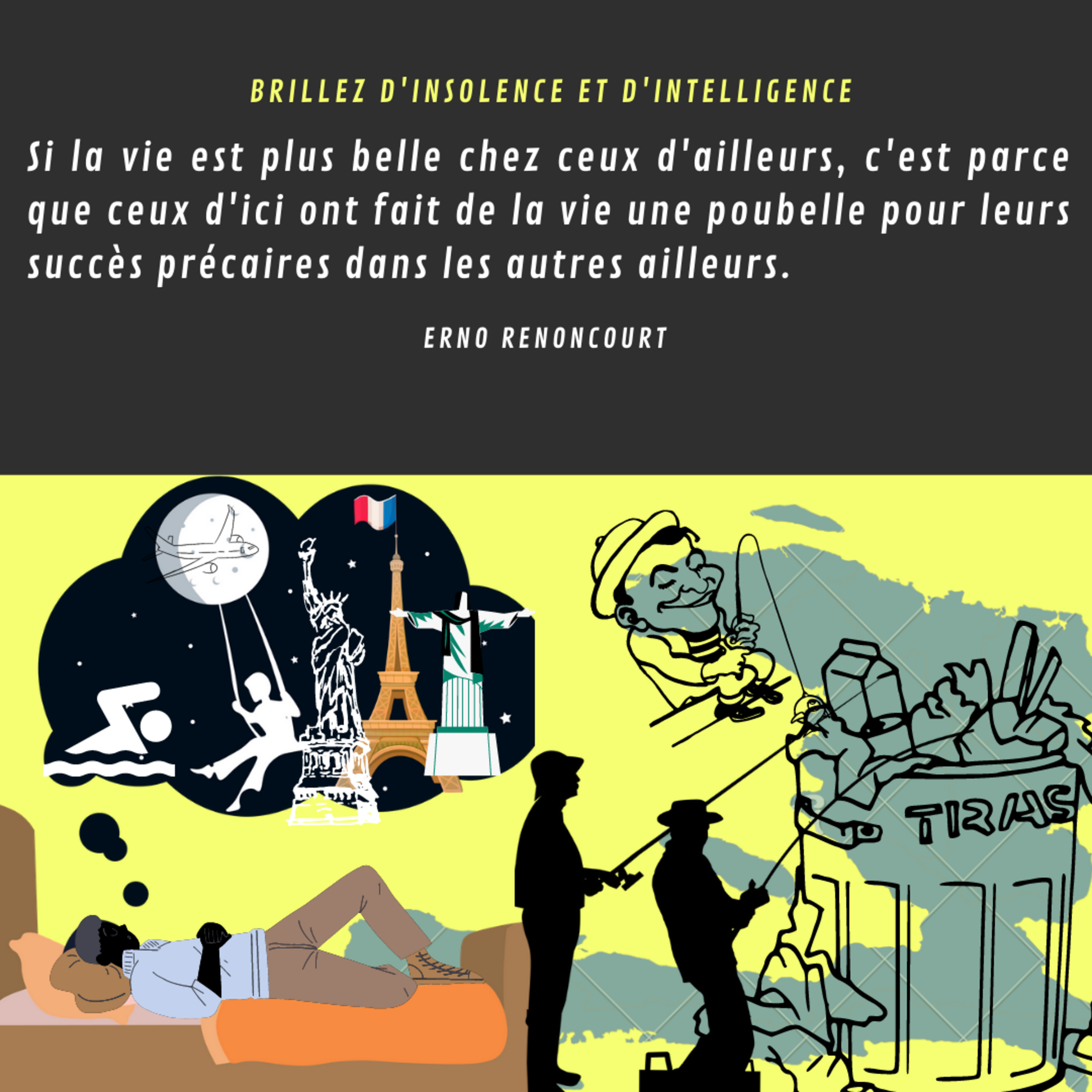

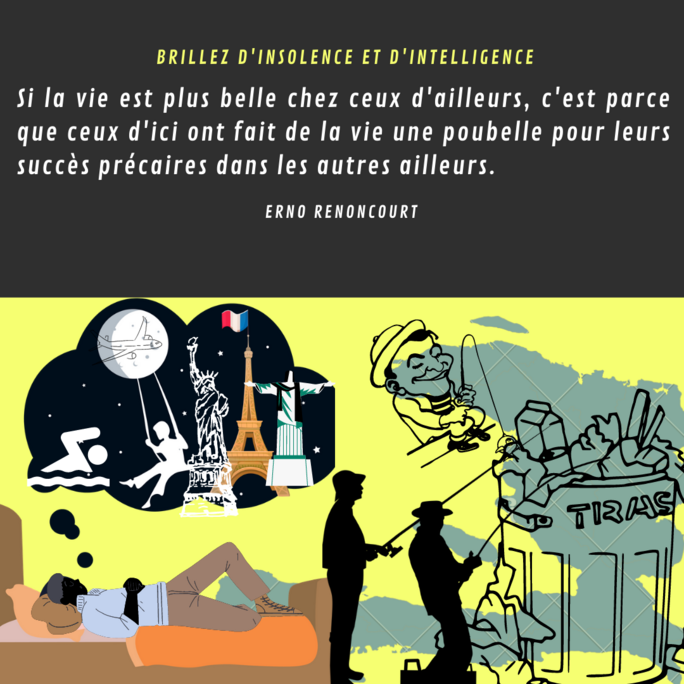

Fort de ce constat paradoxal, Haïti doit réapprendre en urgence à penser dans la contestation et la critique, en osant faire preuve d'insolence inspirante et d'impertinence constructive. C'est seulement ainsi qu'elle pourra faire émerger un brin d’intelligence à projeter sur ceux et celles qui agonisent dans l’obscurité, l’insécurité, la médiocrité par l’indignité de ceux qui ne cessent de se projeter dans les rêves blancs d’ailleurs pour pérenniser les cauchemars noirs d’ici. Il y a donc une urgence cognitive salutaire à mettre en marche, et c’est en son nom que nous contestons la pensée simplifiante provenant des politiques, des médias et des experts, qui sont les PME du métissage néocolonial, pour dire que si Haïti se présente invariablement dans des habits de déchéance, comme une shithole éternellement assistée, c’est parce qu’une certaine expertise nationale et internationale travaille à faire de la vie d’ici une poubelle en échange de succès précaires dans des ailleurs où la vie parait plus belle.

En effet, dans les shitholes comme Haïti, certains font inlassablement les mêmes rêves blancs grâce auxquels ils font perdurer les cauchemars noirs : transformer la vie en une poubelle ici pour mieux mériter leur billet retour vers les ailleurs où la vie parait plus belle. C’est donc aux frontières des liens professionnels (dépendance par métissage) entre ce réseau culturel (experts, intellectuels) et les forces économiques et diplomatiques qu’il faut se situer pour trouver les causes des errances, des stagnations, des défaillances et des dysfonctionnements qui donnent à l’écosystème haïtien son relief shitholique et au collectif haïtien son apparence de fossile anthropologique.

Il est temps pour Haïti de comprendre que ses ennemis ne sont pas que les forces politiques médiocres, mais surtout les forces culturelles, intellectuelles, médiatiques, socio-professionnelles qui se présentent dans les mille réseaux de changement de la société pour faire perdurer le système néo libéral. Certains se font même passer pour des marxistes en se présentant comme des acteurs qui militent contre le néolibéralisme économique alors qu'ils sont entretenus par le néolibéralisme culturel. À ce titre, ces forces culturelles sont pour le système la variable de dépendance qui alimente l'impuissance collective et l’invariance institutionnelle.

Ainsi, il y va du changement et de la démocratie dans certains écosystèmes, comme celui d'Haïti : il faut artificiellement, à chaque cycle, donner l'impression que cela change pour que structurellement rien ne change vraiment. C'est par une fabrique d'impostures médiatisée comme vérité universelle que le système néocolonialiste perdure son invariance. Il promeut le mythe d'un État de droit et fait reposer, sur des structures économiques déshumanisantes et politiques totalitaires, un artifice juridique improbable l'édifice des droits humains comme illusion démocratique et valeurs universelles inaliénables.

L’imposture culturelle et insignifiance académique

Mais, cette fabrique d'impostures n'aurait pas fonctionné si elle ne reposait pas sur une mécanique efficace et bien huilée : le métissage culturel, académique et intellectuel qui agit à la fois comme bénéficiaire, gestionnaire et évaluateur de la défaillance. Pour comprendre le fonctionnement psychologique de ce mécanisme pervers, il faut se projeter justement dans l’histoire, au temps barbare de la traite négrière où il y avait les esclaves nourricières qui étaient chargées d'allaiter les enfants de leurs maîtresses blanches [lien] au détriment de leurs propres progénitures. Les esclaves nourricières qui outrepassaient ces injonctions barbares étaient alors passibles de pires châtiments : viols collectifs, bastonnade, et même pendaison. Tandis que celles qui se soumettaient, à contre-cœur, au rituel d’occuper les bébés de leurs maîtresses blanches à la place des leurs, ces esclaves nourricières avaient un statut meilleur à celui des esclaves des champs. Elles étaient bien logées, bien nourries, bien vêtues. Et même qu’il arrivait aux colons de les inviter par moments à leur table pour partager leur repas, non par humanité, mais pour mieux tester leur indignité et leur apprentissage de la servitude volontaire. Il semblerait que ce soit avec ces esclaves, mieux traités et exercés à l’art de la survie par compromission et soumission, que les élites post coloniales ont été constituées pour saborder et faire échouer les projets des indépendances africaines.

Du métissage nourricier est né le métissage culturel qui a permis de penser et de construire l’échec des indépendances des pays d’Afrique. En conséquence, l’échec du renforcement institutionnel haïtien, sur la période post duvaliérienne, de 1987 à 2022, ne doit pas être pris pour une simple défaillance politique ou technique. Cet échec est intimement situé dans le prolongement de ce métissage culturel qui a nourri l’échec des indépendances des peuples noirs. Et il est co-géré par un réseau d’intellectuels entretenu pour alimenter la pensée néocoloniale comme les esclaves nourricières noires étaient entretenues pour allaiter les enfants de leurs maitresses blanches. Il est donc erratique de croire que l’échec démocratique haïtien est dû à la non modernisation des institutions étatiques, puisque le renforcement institutionnel, conduit sur plus de 40 ans par une expertise bien huilée qui devait assurer cette modernisation, est lui aussi un échec. Et c’est là le paradoxe du renforcement institutionnel promu comme outil de stabilité politique : à quoi sert de moderniser des institutions dont la gouvernance stratégique est confiée à une racaille politique qui revendique ouvertement la criminalité et ne recherche la légitimité politique que pour profiter de l’immunité qui assure l’impunité.

La conscience comme enjeu éthique

L'impuissance des courants intellectuels de gauche en Haïti est de n'avoir pas anticipé la puissance de la culture, la force des idées, du virtuel et de la conscience dans le devenir du capitalisme. Comme le dit ce texte éloquent qui simule un dialogue à contretemps entre Marx et Bourdieu :

Pour Bourdieu "Le succès historique de la théorie marxiste, représente sans doute aujourd’hui le plus puissant obstacle au progrès de la théorie adéquate du monde social". L'auteur fait l'hypothèse qu'en ne reconnaissant pas le monde symbolique (la conscience), les forces politiques de gauche ne pouvaient prévoir l’émergence de champs de production symbolique – les champs artistique, littéraire, scientifique, journalistique –, chacun engendrant ses propres effets de domination, venant outrepasser et contrecarrer le pouvoir symbolique du marxisme. Le marxisme ne permet pas de penser qu’une lutte de classement ou de représentation précède nécessairement la lutte des classes, c’est-à-dire que les classes doivent être constituées symboliquement avant de pouvoir entrer en lutte. Ne pouvant participer à une lutte de classement, le marxisme perd son pouvoir symbolique et la classe ouvrière bat en retraite pour redevenir une classe sur le papier, désormais dépourvue du rôle bien réel qu’elle jouait auparavant. Alors que le champ économique était en train de se constituer comme champ autonome en Europe au XIXe siècle, la prise du marxisme sur la réalité était ferme, mais avec l’émergence des champs culturel, scientifique et bureaucratique (à la fin du XIXe siècle ?), le marxisme a perdu cette prise et sa théorie est devenue rétrograde ».

Tout en adhérant à une partie de cette thèse, je reste pourtant persuadé que ce n'est pas le marxisme en soi qui contient cette faille symbolique, mais l'interprétation que certains marxistes en ont fait. Car, il me semble que dans les Manuscrits de 1844, Marx reconnait la puissance de la conscience et donc la force de la représentation de la production symbolique. En effet, il écrit à la page 58 de ce texte : « C'est précisément dans le fait d'élaborer le monde objectif que l'homme commence donc à faire réellement ses preuves d'être générique. Cette production est sa vie générique active. Grâce à cette production, la nature apparaît comme son œuvre et sa réalité ». Il s'ensuit donc que "La production des idées, des représentations et de la conscience est d’abord directement et intimement mêlée à l’activité matérielle des hommes, elle est le langage de la vie réelle". Les représentations, la pensée, les convictions intellectuelles des hommes apparaissent ici encore comme l’émanation directe de leur comportement matériel (professionnel). Autrement dit, toute la puissance de l'homme sur le monde réel vient de sa capacité à imaginer, à représenter ce monde dans sa tête, dans sa conscience avant de le construire.

Partant de cette idée, on peut admettre que les problèmes politiques ne sont que des objets idéels, et les institutions ne sont que le produit de la conscience des hommes puisque n'étant que des interfaces pensées par les hommes pour agir sur les contraintes du monde. Donc, si Haïti est invariablement défaillant, ce n'est pas parce que ses institutions sont défaillantes, mais parce qu'elles sont le reflet de la conscience défaillante des hommes qui sont en charge de leur renforcement. Et c'est là que le texte de Bourdieu prend son sens, certains marxistes se concentrent sur les institutions en occultant la charge de responsabilité symbolique, donc éthique, dans le fonctionnement de ces institutions. Ce qui donne justement aux acteurs médiatiques, leur toute puissance dans la structuration de la médiocrité.

Comme l'indique l'image éloquente ci-dessous, si Haïti se présente invariablement dans des habits de déchéance, comme une shithole éternellement assistée, c’est parce qu’une certaine expertise nationale et internationale travaille à faire de la vie d’ici une poubelle en échange de succès précaires dans des ailleurs où la vie parait plus belle.

C'est donc cette expertise qui est la bulle d'enfumage à crever pour faire émerger un brin d'intelligence dans le shithole. Car quoi qu'on dise, la vie n'est jamais que la somme des sacrifices qu'un collectif est prêt à faire pour prioriser les principes de justice, de dignité et de vérité sur les principes de pouvoir, de privilèges et de réussite. C'est ce que nous dit en tout cas cette dichotomie des grands principes énoncée par Noam Chomsky "Il existe deux ensembles de principes. Les principes de pouvoir et de privilège et les principes de vérité et de justice. Si vous courez après le pouvoir et les privilèges, ce sera toujours au détriment de la vérité et de la justice" (Noam Chomsky).

De sorte que si la vie est plus belle chez ceux d'ailleurs, c'est parce qu'aussi collectivement ceux d'ici sont si indignes qu'ils ont appris à se contenter de la vie même quand elle est poubelle. Pour citer à nouveau Noam Chomsky, changez les médias , pour paraphraser Bourdieu, dimensionnez les forces symboliques et culturelles, et vous agirez de manière intelligente sur le réel. Aussi incertain soit-il.

Voilà pourquoi nous continuons de croire que l’éthique reste le défi majeur pour un peuple qui veut se défaire de l’emprise de l'invariance de ses structures étatiques, de l'insignifiance et de l'inconscience de ses réseaux culturels et académiques, de la criminalité et de la médiocrité de ses élites politiques, de l'indignité et la servilité de ses réseaux économiques.

Agrandissement : Illustration 2