Le séminaire de recherche militante et libertaire ETAPE (Explorations Théoriques Anarchistes Pragmatistes pour l'Emancipation, http://www.grand-angle-libertaire.net/etape-explorations-theoriques-anarchistes-pragmatistes-pour-lemancipation/) existe depuis juin 2013 en associant des universitaires, des étudiants, des militants et des citoyens critique (certains cumulant plusieurs de ces caractéristiques !) autour de l’actualisation des idées et des pratiques libertaires. Il publie ses textes sur le site de réflexions libertaires Grand Angle (http://www.grand-angle-libertaire.net/).

Des textes issus de trois séances ont été récemment mis en ligne :

* « Le cours de Pierre Bourdieu au Collège de France sur l'État : social-démocrate ou/et libertaire ? » (avec les sociologues Jean-Louis Fabiani et Franck Poupeau) du 31 mars 2017

Les textes de cette séance sont disponibles ensemble : http://conversations.grand-angle-libertaire.net/le-cours-de-pierre-bourdieu-au-college-de-france-sur-letat-social-democrate-ouet-libertaire/

Ou de manière séparée :

- « Bourdieu, l'Etat et l'éthique des services publics », par le sociologue Jean-Louis Fabiani, 23 février 2019, http://www.grand-angle-libertaire.net/bourdieu-letat-et-lethique-de-service-public/

- « Lire Sur l'Etat de Bourdieu : aperçus libertaires. Notes issus du séminaire ETAPE du 31 mars 2017 », par le sociologue Franck Poupeau, 23 février 2019, http://www.grand-angle-libertaire.net/lire-sur-letat-de-bourdieu-apercus-libertaires/

- « Bourdieu et l'impensé de l'Etat colonial » [1e éd. en langue anglaise : 2018], par le sociologue Franck Poupeau, 23 février 2019, http://www.grand-angle-libertaire.net/pierre-bourdieu-et-limpense-de-letat-colonial/

* « Approche critique et compréhensive de l'institution policière. Contribution à une analyse de l'Etat » (avec le politiste Fabien Jobard et l’anthropologue Charles Macdonald) du 24 février 2017

Les textes de cette séance sont disponibles ensemble : http://conversations.grand-angle-libertaire.net/approche-critique-et-comprehensive-de-linstitution-policiere-contribution-a-une-analyse-de-letat/

Ou de manière séparée :

- « Police et Etat : quel rapport ? », par le politiste Fabien Jobard, 21 février 2019, http://www.grand-angle-libertaire.net/police-et-etat-quel-rapport/

- « Quelques réflexions sur l'Etat », par l'anthropologue anarchiste Charles Macdonald, 21 février 2019, http://www.grand-angle-libertaire.net/quelques-reflexions-sur-letat/

* « Arts, Cultures, Spiritualités : enjeux libertaires » (le théologien Jérôme Alexandre, le militant Didier Eckel et le politiste et militant libertaire Philippe Corcuff) du 29 juin 2018

Les textes de cette séance sont disponibles ensemble : http://conversations.grand-angle-libertaire.net/arts-cultures-spiritualites-enjeux-libertaires/

Ou de manière séparée :

- « Arts, cultures, spiritualités : enjeux libertaires », par le théologien catholique libertaire Jérôme Alexandre, 4 février 2019, http://www.grand-angle-libertaire.net/art-spiritualite-enjeux-libertaires-de-jerome-alexandre/

. « Emancipation, désir et spiritualité. Rapport compréhensif sur un texte de Jérôme Alexandre », par le militant Didier Eckel, 4 février 2019, http://www.grand-angle-libertaire.net/rapport-comprehensif-du-texte-art-spiritualite-culture-de-j-alexandre/

. « Vagabondage libertaire dans les arts, les spiritualités et la politique. Rapport critique sur un texte de Jérôme Alexandre », par le politiste et militant libertaire Philippe Corcuff, 4 février 2019, http://www.grand-angle-libertaire.net/rapport-critique-du-texte-de-j-alexandre-arts-spiritualite-enjeux-libertaires-par-p-corcuff/

Quelques extraits de ces textes

« Bourdieu, l'Etat et l'éthique des services publics », par Jean-Louis Fabiani

« Les producteurs et les récepteurs du discours sur l’État ont volontiers une disposition un peu anarchiste, une disposition de révolte socialement instituée contre les pouvoirs ».

Pierre Bourdieu, Sur l’Etat. Cours au Collège de France (1989-1992), 2012, p. 17

« Je ne connais pas d’anarchiste qui ne change pas d’heure lorsqu’on pense à l’heure d’été ».

Pierre Bourdieu, ibid., p. 21

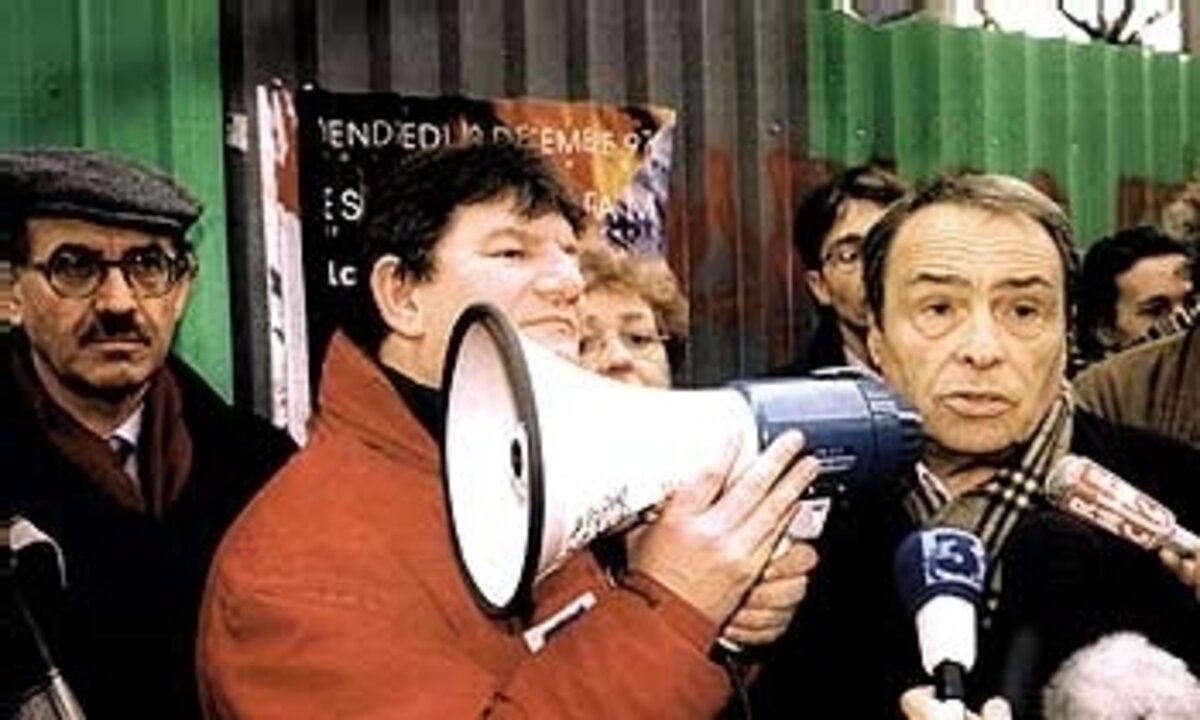

L’adresse aux cheminots de la gare de Lyon est significative à cet égard. 1995 est le moment des dernières grandes grèves de la fonction publique, qui s’inscrit dans un vaste rituel social reconnu et accepté par tous. Le mouvement social finira par coûter son poste au premier ministre de l’époque, Alain Juppé, et entrainera le retour de la gauche modérée au pouvoir. La détermination de Bourdieu contre le gouvernement socialiste de Lionel Jospin est un des éléments qui ont fait croire à sa radicalisation politique, alors qu’il avait engagé le dialogue avec le gouvernement du socialiste Michel Rocard une dizaine d’années auparavant, en partie grâce à la médiation de son ami Pierre Encrevé, qui était à la fois un linguiste de grand renom et un membre influent au cabinet du premier ministre. Pourtant, si on prête attention à l’intervention de la gare de Lyon, qui eut une fortune internationale considérable, on s’aperçoit qu’il s’agit d’une défense et illustration du service public à la française et plus généralement de l’État redistributeur tel qu’il a pu le rencontrer au cours de ses contacts avec la haute administration au cours des années 1960 et particulièrement au moment du colloque d’Arras, dont les actes ont été publiés en 1966 sous le pseudonyme Darras sous le titre La partage des bénéfices dans sa collection « Le sens commun » des Éditions de Minuit. L’introduction du discours de la gare de Lyon offre une explication sans ambiguïté : « Je suis ici pour dire mon soutien à tous ceux qui luttent, depuis trois semaines, contre la destruction d’une civilisation, associée à l’existence du service public, celle de l’égalité républicaine des droits, droits à l’éducation, à la santé, à la recherche, à l’art, et par-dessus tout, au travail »[1]. Par bien des aspects, le Bourdieu politique est largement en retrait par rapport au Bourdieu sociologue critique de l’éducation. Il considère de manière positive, au moins implicitement, le bilan de la République et particulièrement l’établissement d’un État-providence au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Il fait de l’organisation du service public, la condition de possibilité d’une civilisation, celle qui voit le facteur accéder aux villages les plus reculés, et l’étudiant monter à Paris dans un train à bon marché. Dans son adresse, le sociologue ne semble s’adresser qu’aux agents du service public : « cheminots, postiers, enseignants, employés des services publics, étudiants, tant d’autres… », dit Bourdieu par l’intermédiaire d’un mégaphone devenu objet d’histoire. Personne ne note qu’il ne prononce pas le mot ouvrier dans son appel à la mobilisation. L’univers de Bourdieu est l’univers du service public. Son intervention politique n’est pas très éloignée du projet d’une pédagogie rationnelle, demeuré à l’état d’abstraction, qu’il préconisait avec Jean-Claude Passeron dans Les héritiers (1964) et La reproduction (1970). Il définit ainsi pour les cheminots le projet politique qui consiste à « restituer…la définition éclairée et raisonnable de l’avenir des services publics »[2]. Il fait de la science le lieu central des luttes : « je pense en effet, dit-il pour conclure, qu’on ne peut combattre efficacement la technocratie, nationale et internationale, qu’en l’affrontant sur son terrain privilégié, celui de la science, économique notamment, et en s’opposant à la connaissance abstraite et mutilée dont elle se prévaut, une connaissance plus respectueuse des hommes et des réalités auxquelles ils sont confrontés »[3]. Cette adresse au peuple est admirable, à ceci près qu’elle s’adresse exclusivement au peuple du service public, le seul d’ailleurs à s’être mobilisé au cours de ce vaste mouvement social. Si Bourdieu évoque la précarité, c’est uniquement parce qu’elle commence à s’attaquer au service public.

Le texte complet sur : http://www.grand-angle-libertaire.net/bourdieu-letat-et-lethique-de-service-public/

« Lire Sur l'Etat de Bourdieu : aperçus libertaires. Notes issus du séminaire ETAPE du 31 mars 2017 », par Franck Poupeau

Il est possible de commencer par examiner le positionnement de Bourdieu sur l’État. Défenseur de l’État-providence, il l’est sans aucun doute: des rapports sur l’enseignement des années 1980 à la critique de « notre État de misère »[4], qui prélude à l’élaboration de Misère du monde en 1993, jusqu’à l’intervention à la gare de Lyon en décembre 1995, et même aux derniers textes d’analyse du néolibéralisme (Contrefeux 2, 2001) au tournant des années 2000. Á ces prises de position publiques, il faut cependant mettre en contrepoint le Bourdieu libertaire, celui qui grandit de l’autre côté de la frontière de la Guerre d’Espagne, qui se souvient des militants chassés par le franquisme qui traversent les Pyrénées, de sa mère qui les aide et de son père dont il décrit les dispositions « anarchistes » dans l’Esquisse pour une auto-analyse (Paris, Raisons d’agir, 2004, p.113) - on ne peut éviter de penser ici, de façon spéculative, à ce qui a sans doute pu contribuer à son hostilité à l’égard d’un vague type d’engagement en politique inspiré par le marxisme mais contrôlé par le Parti – ce même parti qui sacrifie les anarchistes à la répression franquiste.

Il y a d’autres indices, comme le texte de décembre 1981 où, après l’intervention pour Solidarnosc en 1981, Bourdieu affirme, contre la censure politique affichée du tout récent gouvernement socialiste de Mitterrand, la nécessité de « retrouver tradition libertaire de la gauche » (le texte se trouve là encore dans Interventions, pp.165-169). Ce n’était pas sa première hostilité aux appareils, à la critique desquels il consacrera certains de ses meilleurs textes dans les années 1980 : « La représentation politique » (1981), « La délégation ou le fétichisme politique » (1984), etc. (des textes que l’on peut trouver dans Langage et pouvoir symbolique, Paris, Seuil, 2001) : il avait déjà, au tournant des années 1980, soutenu la candidature de Coluche […].

Le texte complet sur : http://www.grand-angle-libertaire.net/lire-sur-letat-de-bourdieu-apercus-libertaires/

Agrandissement : Illustration 2

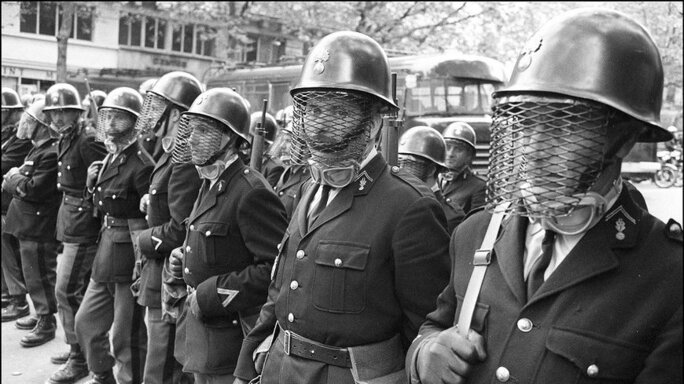

« Police et Etat : quel rapport ? », par Fabien Jobard

Cet ordre que la police protège est-il l’ordre étatique ? Quel lien entretient l’ordre public à l’État ? Notre vue française de l’ordre politique, jacobine et autoritariste, impute au pouvoir étatique beaucoup de ce qui relève en réalité de la polis locale. La police dans nos cités européennes est l’héritière de la milice bourgeoise (le posse anglais) et est instituée avant tout à l’avantage des titulaires du pouvoir local et de leurs soutiens (les commerçants, les notables, les électeurs de centre-ville). Si l’État est le détenteur du monopole de la violence symbolique, celle-ci est assise sur tout un ensemble de mécanismes qui éloignent diverses catégories du pouvoir urbain. Le consentement sur lequel repose la police est celui des catégories qui ont tout à gagner de l’édification de l’ordre urbain ou de l’ordre public tel qu’il se présente aujourd’hui : une répartition spatiale bien ordonnée des richesses et des patrimoines, une appropriation de l’expression électorale par les titulaires des capitaux économiques et scolaires, le maintien des exclus à la périphérie des villes ou dans certains quartiers particuliers, le respect des convenances et des assignations dans les usages des espaces publics. Utile en ce sens à la conservation de l’emprise de l’État sur les existences quotidiennes, la police n’en est pas, et de loin, l’instrument essentiel.

Le texte complet sur : http://www.grand-angle-libertaire.net/police-et-etat-quel-rapport/

« Quelques réflexions sur l'Etat », par Charles Macdonald

Tout d’abord, l’État. Á mon sens, l’État recouvre deux phénomènes qu’on a parfois du mal à séparer.

D’une part, l’État est quelque chose de tout à fait réel et concret, un ensemble d’institutions, de corps, d’organisations qui règlent la vie des membres de la société dans presque tous les aspects de leur existence et de leurs activités. Ces institutions, corps, etc. opèrent sur la base de textes écrits (constitution, lois, réglementations, codes, décrets). Tout cela, ces institutions avec leur personnel, leur hiérarchie, leur bureaucratie, leurs codes, sont des choses réelles, matérielles, concrètes. L’État est aussi une machine compliquée qui n’a pas un seul mais plusieurs centres de décision souvent en contradiction entre eux.

D’autre part, l’ensemble de ce dispositif, dans toutes ses parties, suppose un principe de souveraineté. Celle-ci est un phénomène de représentation, c’est une réalité mentale, abstraite, une fiction, un imaginaire. Mais cette fiction est douée d’un pouvoir psychologiquement contraignant qui ne réside pas dans la force exercée par l’appareil concret de l’État, mais dans l’intériorisation par les agents de sa nécessité, de sa force morale et hégémonique. Elle domine l’intériorité des acteurs. C’est une force morale agissante qui détermine leurs actions. Elle permet leur obéissance.

Le texte complet sur : http://www.grand-angle-libertaire.net/quelques-reflexions-sur-letat/

Agrandissement : Illustration 3

« Arts, cultures, spiritualités : enjeux libertaires », par Jérôme Alexandre

On fera droit ici au programme paradoxal du § 89 des Recherches philosophiques de Ludwig Wittgenstein : « Ce que nous voulons comprendre est quelque chose de déjà pleinement manifeste[5]. » La question se pose à lui de savoir comment quelque chose de pleinement manifeste peut demeurer ou devenir un motif de compréhension. Pour illustrer cette contradiction, il reprend l’interrogation célèbre de saint Augustin qui écrit à propos du temps : « Qu’est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais ; mais si je veux l’expliquer à qui me le demande, je ne le sais pas[6]. »

Mon hypothèse est que les arts, les spiritualités, les cultures sont de l’ordre du « pleinement manifeste ». Ils relèvent du spontané et du plus intime des sociétés humaines, et n’ont pas à s’en expliquer. Leur force tient à ce que nous ne savons ni ce qu’ils sont ni où ils vont. Ils sont pour cette raison des lieux privilégiés où devrait s’interroger la politique pour y trouver les ressorts de ses jugements et de ses propositions. A partir de cette hypothèse je déduis, d’une manière simplement logique, que seule la voie libertaire peut réellement satisfaire le bien politique, sans lequel d’ailleurs les arts, les spiritualités, les cultures ne peuvent manifester que l’angoisse de leur asphyxie. […]

L’art et la spiritualité ont en commun de témoigner du vacillement du moi qui sait qu’il ne peut atteindre ce qui le fonde. Le moi n’est pas son propre fondement. Cette seule affirmation, qui relève de l’expérience la plus commune, invalide totalement la logique libérale basée sur l’idée fausse de la souveraine indépendance du moi, qu’il ne faut surtout pas confondre avec la valeur supérieure de l’individualité. Si le moi n’est pas son propre fondement, il n’est qu’une façon de surmonter l’effondrement redoublé qu’est cette prise de conscience, c’est d’en partager l’expérience avec d’autres. Les arts, les spiritualités, les croyances religieuses et, par suite, les cultures ne sont rien d’autre que ces expériences partagées, en lesquelles toujours le singulier se constitue comme principe et fin du commun. Principe : le singulier procède de l’altérité. Il est sans nécessité et sans cause et il ne tombe d’aucun ciel théorique. Il est la vie même donnée à elle-même, reliée à l’ensemble du vivant. Fin : le commun, tel que le paysage infiniment varié des arts, des spiritualités, des cultures l’éclaire, ne peut servir qu’une seule fin, celle de l’ouverture à tous les possibles. L’individualisation et la création sont l’acte réalisant cette fin. Ces deux mots ont le même sens, et c’est ce que permet la fonction d’apaisement du politique (la politique définie ci-dessus comme ce qui permet et organise la paix) contre toutes les tentations d’étouffement, de réduction ou de domination des différences.

Tant que l’ordre politique demeure extérieur aux pratiques artistiques et religieuses, sous prétexte de respecter la subjectivité libre de l’art et la neutralité laïque de la « chose commune », il se méconnaît lui-même en refusant de s’assumer comme culture, comme éthos absolument solidaire des expressions individuelles. L’ordre politique qui place sous sa tutelle les arts, les spiritualités et les cultures, au prétexte d’en garantir la liberté, ou d’en sauvegarder l’identité, ne se comprend pas lui-même et ne se donne pas les moyens de construire la paix. Il ne comprend pas ce qui est pourtant « pleinement manifeste », pour reprendre le mot de Wittgenstein évoqué en introduction. Il ne comprend pas qu’il lui faut, avant toute idée, écouter et tirer les enseignements manifestement politiques des pratiques artistiques et spirituelles, des cultures que ces pratiques forment, déforment, et reforment sans cesse au gré des rencontres, au gré du temps, au gré des libertés humaines. Ecouter le réel même, seul principe spirituel, seul principe libertaire.

Le texte complet sur : http://www.grand-angle-libertaire.net/art-spiritualite-enjeux-libertaires-de-jerome-alexandre/

****************************

Participation au séminaire ETAPE (Explorations Théoriques Anarchistes Pragmatistes pour l’Emancipation)

Le séminaire ETAPE est un séminaire de recherche militante et libertaire pluraliste (des militants de différentes organisations anarchistes y sont représentés ainsi que des personnes extérieures au milieu anarchiste mais intéressées par les idées libertaires, pour certains chercheurs ou doctorants, mais pas pour la majorité d’entre eux) et mensuel se déroulant à Paris (le plus souvent le vendredi entre 19h et 22h). Si les résultats du séminaire (à travers le site Grand Angle et ce blog de Mediapart) et quelques réunions sont publics, la participation à la plupart des séances est restreinte, afin qu’un petit groupe puisse cumuler des réflexions sur la durée et que cela ne se transforme pas en « spectacle » à l’auditoire variable en fonction des intervenants. Cependant un certain renouvellement des membres du séminaire s’effectue à travers le temps. C’est pourquoi ceux qui seraient intéressés par une telle participation, en s’engageant à une présence régulière, peuvent envoyer un courriel indiquant leurs motivations sur le plan des pratiques libertaires comme des préoccupations intellectuelles à : [philippe.corcuff@sciencespo-lyon.fr]. Les séminaires ont lieu mensuellement de janvier à juin, à raison de six séances par année.

On trouve la présentation de la démarche du séminaire ETAPE ici : http://www.grand-angle-libertaire.net/etape-explorations-theoriques-anarchistes-pragmatistes-pour-lemancipation/

Notes :

[1] P. Bourdieu, « Contre la destruction d’une civilisation » (Intervention à la gare de Lyon lors des grèves de décembre 1995), dans Contre-feux, Paris, Liber-Raisons d’agir, 1998, p. 30.

[2] Ibid., p. 32.

[3] Ibid., p. 33.

[4] Voir Pierre Bourdieu, Interventions 1961-2001. Science sociale et action politique, textes choisis et présentés par Franck Poupeau et Thierry Discepolo, Marseille, Agone, 2002.

[5] L. Wittgenstein, Recherches philosophiques, § 89, Gallimard, « Tel », 2017, p. 77.

[6] Saint Augustin, Confessions, Livre XI, 14.