Pierre Barbey et David Boilley - de l' association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest (ACRO) ont contribué au livre blanc du tritiun édité par l' ASN (autorité de sureté nucléaire) au travers d'un document intitulé Le Tritium un risque sous estimé

Nous pouvons y lire les informations suivantes extraites de ce rapport:

En tant qu’isotope de l’hydrogène, le tritium est bien un élément toxique en raison exclusivement de sa nature radioactive.N’en déplaise à ceux qui, inlassablement, cherchent à le distinguer des autres substances radioactives pour mieux le banaliser. En fait, le débat qui s’est instauré

depuis plusieurs années dans une partie de la communauté scientifique viserait plutôt à réévaluer à la hausse le risque radio-induit qui est affecté au Tritium [RP-152, 2008], [AGIR, 2007].

Dans le système de radioprotection actuel, le risque radio-induit est construit pour l’essentiel à partir des conséquences observées sur les survivants de Hiroshima et de Nagasaki qui ont subi une exposition externe à des rayonnements (principalement des photons) de façon aigüe. Quelques cohortes de patients et de travailleurs exposés ont permis de préciser le modèle de risque.

Lorsqu’il s’agit d’une contamination interne chronique, le système de radioprotection développé par la CIPR (Commission Internationale de Protection Radiologique) vise à quantifier le dépôt d’énergie par le rayonnement émis par les substances radioactives incorporées en le moyennant par tissu ou par organe. Il intègre en outre un coefficient de

correction, appelé facteur de pondération (wR), pour tenir compte de la nature du rayonnement, essentiellement de la densité d’ionisation qu’il produit dans la matière [CIPR103, 2007]. Par analogie (portant sur les doses équivalentes aux tissus ou aux organes), les coefficients de risques radio-induits issus d’Hiroshima-Nagasaki sont appliqués de la même façon aux situations de contaminations internes.

2 Le risque lié au tritium est sous-estimé

Cette approche simplificatrice ne tient pas compte de l’hétérogénéité, en particulier à l’échelle cellulaire, du dépôt d’énergie produit par les rayonnements bêta du tritium du fait de son faible parcours dans la matière vivante. Ce parcours de l’ordre du micron (0,6 µm en moyenne et 6 µm au maximum), nettement inférieur au diamètre moyen d’une cellule, peut conduire à ce qu’une quantité d’énergie importante soit déposée dans l’ADN si l’atome de tritium est localisé au niveau de la chromatine.

Il s’agit là, sans doute, d’une des raisons principales qui expliquent latoxicité particulière du tritium car l’efficacité d’altération biologique des radiations est étroitement dépendante de la densité d’ionisation

(exprimée par le transfert linéique d’énergie) [HUNTER, 2009].

En effet, de nombreux travaux scientifiques ont été réalisés pour évaluer les effets biologiques du tritium par comparaison à ceux obtenus à partir des rayonnements de référence. Ils sont très largement concordants pour exprimer, à dose absorbée égale, une radiotoxicité clairement plus élevée du tritium par rapport aux rayonnements de référence. A travers ces expérimentations, les auteurs calculent un coefficient d’efficacité biologique (EBR) qui est le rapport, pour une même dose absorbée, des dégâts biologiques induits par les bêtas du tritium sur ceux induits par les photons (X ou gamma). Ce rapport est souvent voisin de 1,5 à 2 (par comparaison aux rayons X) et de l’ordre de 2 à 4 (par comparaison aux rayons gamma) [LITTLE, 2008]. De tels résultats sont cohérents avec

une approche biophysique qui conduit à un EBR théorique de 3,75.Parmi ces expérimentations, celles qui présentent un intérêt prépondérant sont celles qui étudient des cibles biologiques telles que l’induction de cancers ou des anomalies chromosomiques car elles correspondent aux effets stochastiques. Dans ce cas-là, les EBR servent à construire les facteurs de pondération wR.

Or, la CIPR a fixé arbitrairement un wR= 1 pour l’ensemble des rayonnements bêta quels qu’ils soient. Pourtant, l’on sait fort bien que l’efficacité biologique peut varier significativement selon l’énergie associée aux particules chargées légères. Straume a montré que l’EBR du Tritium est 10 fois plus élevé que l’EBR d’électrons de 15 MeV [STRAUME, 1995]. Concrètement, de ce seul point de vue du transfert linéique d’énergie, cela signifie que le risque radio-induit dû au tritium est sous-évalué d’au moins un facteur 2 à 4. Par conséquent, toujours pour ce seul argument évoqué ici, les coefficients de dose par unité d’incorporation (CDUI) établis pour le Tritium [tableau n°2] devraient être corrigés, a minima, par ce même facteur. Ces coefficients permettent de calculer la dose efficace reçue par un individu (en Sv) à partir de la connaissance de l’activité incorporée (en Bq de tritium).

3 Incorporation de produits organiques tritiés et modèle biocinétique CIPR

D’autres questions relatives à la toxicité du tritium laissent suggérer que la sous-estimation du risque lié à ce radioélément pourrait être plus importante encore.

Le modèle biocinétique pour l’eau tritiée et les composés organiques tritiés est décrit pour le travailleur dans la Publication 78 de la Commission [ICRP78, 1999]. Il est représenté par 2 compartiments représentant l’eau totale du corps (A) et l’ensemble de la matière organique (B). Il suppose que 97% de l’eau tritiée [tableau n°3] est en équilibre avec l’eau

du corps et est retenu avec une demi-vie de 10 jours, le restant étant incorporé dans les molécules organiques et retenu avec une demi-vie de 40 jours. Pour les composés organiques du tritium [tableau n°4], 50% de l’activité est retenu avec la période biologique de l’eau libre (10 jours) et 50% avec la période biologique du carbone organique (40 jours).

D’autres auteurs, qui proposent un modèle alternatif multicompartimental, considèrent également que le modèle de la CIPR sous-estime la concentration en tritium organique présente dans le corps après incorporation [GALERIU, 2009].

L’ingestion de produits organiques tritiés est un facteur aggravant qui peut être parfois très élevé. Ainsi des auteurs ont pu montrer que la thymidine tritiée est environ 10 000 fois plus radiotoxique que l’eau tritiée. D’autres ont observé que l’arginine tritiée, qui est très rapidement incorporée dans l’embryon de souris, est encore plus radiotoxique pour cet élément (au stade de blastocyste) [MULLER, 1986].

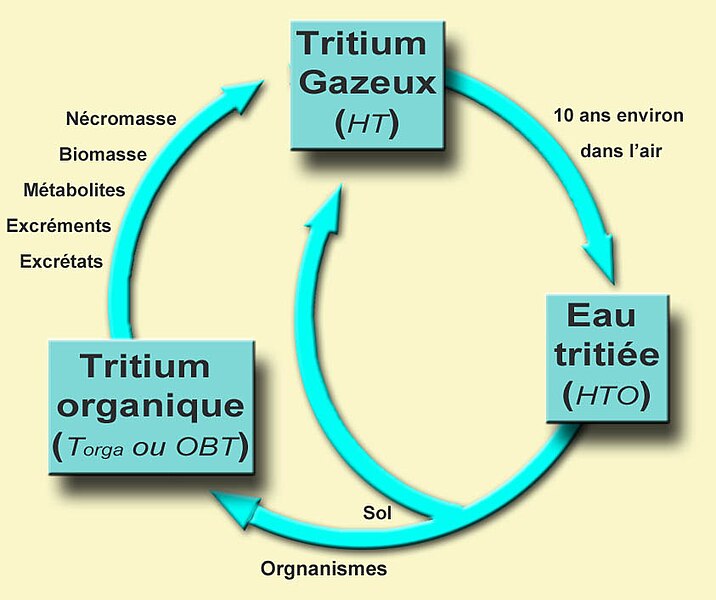

6 Comportement environnemental

Dans l’environnement, le tritium ne semble pas se comporter comme le prédisent les modèles4. De nombreux animaux marins ou de rivières ont des concentrations en tritium qui sont plus fortes que celle dans l’eau environnante. Il n’y a pas d’explication claire de ce phénomène pour le moment. Tout le tritium est-il rejeté sous forme d’eau tritiée ? N’y a-t-il

pas des rejets sous autres formes chimiques qui échappent aux contrôles? Ou, plus directement, peut-il exister un mécanisme de bioaccumulation (terme employé par les autorités anglaises en charge du contrôle de l’environnement) non encore élucidé ?

A notre connaissance, aucune donnée environnementale ne met en évidence le phénomène inverse.Ces observations tendent donc à accentuer l’impact du tritium dans l’environnement et doivent aussi être prises en compte.

8 Conclusion

Il y a 10 ans déjà, lors d’un colloque de la SFRP5 centré sur le tritium,

l’ACRO était intervenue pour demander que soit réévalué le risque associé au tritium notamment en prenant mieux en compte les EBR définis expérimentalement. Nous n’avons pas cessé de porter sur la place publique les nouvelles données de la littérature scientifique et d’interpeller les pouvoirs publics face aux tentatives de banalisation des rejets de tritium

dans l’environnement. L’ACRO continuera inlassablement à réclamer que le risque radio-induit lié au tritium soit revu à la hausse et que toutes les conséquences soient

tirées en matière de plans de surveillance environnementale (analyses OBT) et d’évaluation de l’impact sanitaire. Enfin l’ACRO estime que la question du Tritium mérite que des axes de recherche soient fortement soutenus en particulier dans le domaine de l’épidémiologie (conduire des études d’envergure internationale comme cela a été fait pour le radon), dans celui d’une meilleure connaissance des effets à l’échelle cellulaire et sur la question d’une possible bioaccumulation dans l’environnement !