Agrandissement : Illustration 1

C’est au grand large d’un vaste détail turquoise qu’il est souhaitable de s’introduire, côté quai de la Seine, vers une profondeur particulière ; celle du pastel : technique de coloration mate, assimilable aux mystères. La question du comment est-ce ainsi, par quel travail et quelle vie de création les artistes-peintres ont-ils fondé cette tenue ?

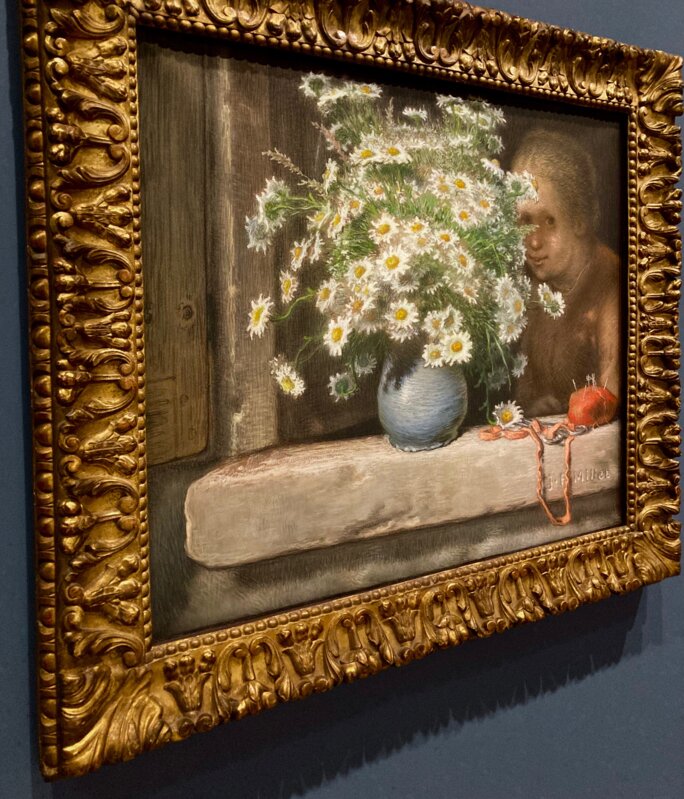

J’emprunte à Laurence Tardy (1) un bouquet de mots à propos du premier tableau de cette exposition harmonieuse :

Agrandissement : Illustration 2

« Vers 1871, Jean-François Millet maîtrise, sur papier beige et châssis entoilé, une technique de pastels : bâtons de pigments à sec qui donnent aux couleurs d’un dessin les teintes duveteuses des ailes de papillon.

« Cette sphère blanche de marguerites champêtres, bouquet épanoui au vert échevelé, évoque une belle journée de début d’été. Un vase de grès rustique, bleu gris, permet aux fleurs de capter la lumière solaire sur le bord d’une fenêtre. De l’ensemble rayonnant, à droite, une fleur plus folâtre est venue se reposer sur le ruban rose, lié à la paire de ciseaux inactive, tels des lorgnons posés à côté d’une pelote rouge dont l’une des aiguilles laisse paresseusement tomber son aiguillée. Les marguerites par deux, trois ou en éventail, comme des êtres réunis dans une fête, dialoguent, dansent, chuchotent, se balancent… en compagnie de quelques graminées. La texture striée du vase bleu gris le fait tourner dans l’espace et se gonfler sur l’entablement lisse et doux de calcaire au ton beige.

Agrandissement : Illustration 3

Le bouquet de marguerites - pastel non daté

« Les cœurs jaunes d’or des fleurs paraissent des yeux multiples qui nous amènent à percevoir le regard d’une enfant cachée dans l’ombre mystérieuse d’un intérieur ; une frimousse espiègle, aux yeux ronds comme l’accent de lumière sur le nez, nous observe, nous qui sommes éblouis par la pleine lumière extérieure ; regard qui fait écho aux yeux du bois sur le volet à gauche, clin d’œil visuel de Jean-François Millet qui nous apprend à jouer avec les signes de notre environnement extérieur/intérieur. Tableau de la vie qui se prête à l’émerveillement par un dialogue entre le révélé, le retenu et la découverte d’un bonheur estival, cueilli entre lumière et ombre.

« Joie souriante de l’enfant [Marguerite] qui surprend le monde, regard pensant n’être pas vu ; joie aussi du peintre qui met en scène les petits bonheurs du quotidien aux couleurs naturalistes. Au pastel il transmet, en un métier de petites hachures, les vibrations de la vie ; lisse la matière pour donner un aspect usé à la pierre, ou diffuse des lumières par petites touches délicates et précises. Il fonde ainsi une harmonie souveraine ensoleillée à l’orée du noir, à partir de l’émerveillement confiant de l’enfance.

« A nous qui vivons en cette période où les jours déclinent et peuvent engendrer [plus que] de la tristesse, J.F. Millet offre en partage un bonheur de clarté d’été ; espoir du retour de la lumière et de la végétation en fleurs alors qu’après les feux de l’automne, les couleurs s’éteignent.

« Pour Jean-François Millet, l’homme est la conscience de l’univers. Il communie à l’expérience du réel et donne vraisemblablement à ce bouquet de marguerites champêtres que les enfants cueillent par brassées sur les chemins ou dans les prés, pour en tresser des couronnes ou les mettre dans un vase, une signification issue du langage des fleurs : l’innocence, un nouveau commencement et l’amour loyal. Cette œuvre réalisée en 1871 est le moment où Millet, célèbre pour L’Angélus et Les Glaneuses, peut revenir dans sa maison campagnarde après le conflit de 1870 et la Commune ; il y goûte la paix revenue, les plaisirs du renouveau et l’espoir spirituel d’une vie calme. »

A quelques réserves près (nous y reviendrons dans un prochain billet), la présentation de cette exposition est harmonieuse, elle introduit utilement le regardeur à l’Art du pastel, avec une part didactique :

Agrandissement : Illustration 4

Nuanciers et bâtons de pigments à sec (bas de l’image) énoncent, exposent les degrés d’un possible : en tons dégradés par le blanc ; en tons rompus avec des foncés, des noirs ; en teintes par des couleurs opposées ou complémentaires. C’est le moment où va se nouer entre peintres et marchands de couleurs des liens souvent amicaux (cf. les pastels H.Roché, depuis 1720, qui sont sur Paris la référence pour Millet, Degas, Forain... jusqu’à Szafran, etc.) pour la probité de l’Art. En arrière-plan de l’image, celui du dessin : une forme idéale en 1887, Portrait de Femme (grandeur nature) par Jacques-Emile Blanche !

Agrandissement : Illustration 5

D’un point de vue graphique le pastel d’E. Blanche paraît capter l’apparence par le rendu de la matière. Nous sommes dans une norme et un goût sophistiqués pour une fiction.

– Contraste :

Agrandissement : Illustration 6

D’un point de vue graphique et pictural, c’est une autre approche : sensible à la poésie du quotidien. Elle est énergétique, naturaliste et plus spatiale encore chez J.F. Millet. Voyons ce pastel remarquable évoqué visuellement sans le filtre des explications, des cartels... voire du socle des mots ; pour les suggestions du ressenti humain. Allons d’abord : – d’une approche du métier nécessaire pour l’élaboration spatiale chez Jean-François Millet, par quelques détails signifiants la nature des choses. C’est un métier de petites hachures telles les vibrations de la vie...

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

Un touché spécifique, premiers essais divisionnistes (à l’instar de Delacroix), pour la suggestion des matériaux, de l’air et de l’espace entre les éléments, vu ci-dessus par trois détails significatifs.

Agrandissement : Illustration 10

La baratteuse vers 1866

Il est à noter que l’ensemble du tableau, dans son cadre doré, fait ressentir un climat sourd, assimilable aux scènes de genre hollandaises ; un intérieur avec ouverture sur cour de ferme en été. Le travail ‘pastoral' au pastel s’établit en interaction avec la teinte brune, beige-rosée, de la préparation du papier. Évocation d’une noblesse rurale selon l'humble, le contraire même des chromos du consumérisme contemporain...

---

Dans un prochain épisode, par le regard, nous poursuivrons avec d’autres œuvres les interrogations, la part critique obligée, voire surtout l’émerveillement cueilli dans cette exposition. Ce, d’autant plus que le musée d’Orsay, sous une nouvelle direction, est redevenu courtois. Par exemple, j’ai remarqué une gestion plus souriante dans l’accueil qui accompagne une qualité ‘rare et belle’ à l’image des pastels.

________

(1) Laurence Tardy, conférencière des musées nationaux et enseignante à l’École du Louvre, a participé à la formation des médiateurs culturels de 1980 à 2010.

Billet suivant (2 /4) : https://blogs.mediapart.fr/etienne-trouvers/blog/300623/au-m-o-pastels-de-millet-redon