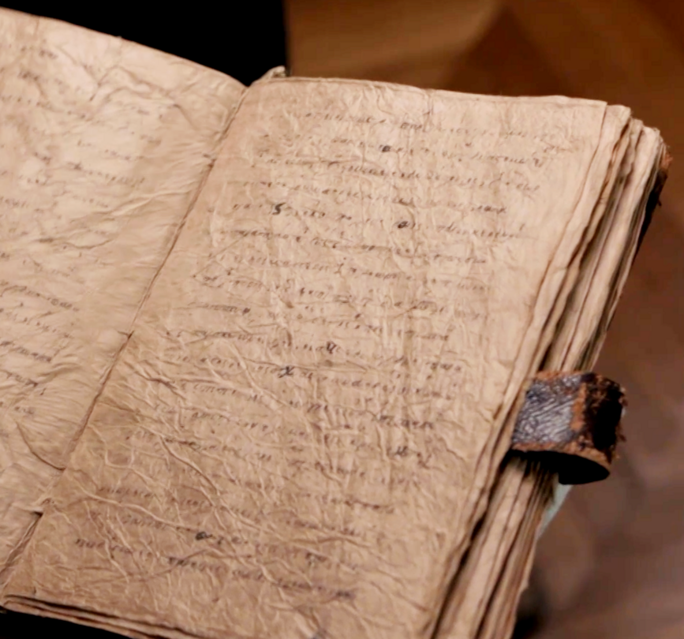

Septième épisode de la deuxième saison d’Astrid et Raphaëlle, « Le Livre » propose une intrigue centrée sur un manuscrit rare présenté dans une vente aux enchères. Je ne connais pas cette série, mais le sujet de ce téléfilm actuellement en rediffusion titille ma curiosité et je m’installe devant mon écran de télévision.

On pensera ce qu’on voudra du scénario et de l’interprétation. Mais l’objet qui va provoquer plusieurs drames dans l'histoire mérite une attention particulière.

Dès les premières minutes, nous apercevons le manuscrit en question, que le commissaire-priseur présente ainsi :

« Exemplaire original du Corpus Hermeticum d’Hermès Trismégiste.

Manuscrit sur parchemin (…) datant du huitième siècle avant notre ère.

Reliure du quatrième siècle après J.-C. »

* À supposer qu’on n’ait pas encore bien vu l’objet, une question se pose d'emblée : on sait depuis longtemps que cette œuvre grecque attribuée à l’auteur mythique Hermès Trismégiste a été compilée dans les premiers siècles de notre ère. Une tradition tenace en faisait remonter la composition à l’époque de Moïse, mais dès le XVIe siècle l’érudit Isaac Casaubon avait démontré que la langue utilisée dans le texte ne pouvait pas être antérieure au premier siècle de notre ère. Il n’y a plus aucun doute là-dessus. Plusieurs personnages de l’épisode insistent pourtant sur l’extraordinaire valeur liée à la prodigieuse ancienneté du manuscrit.

* Deuxième problème : la forme de ce document.

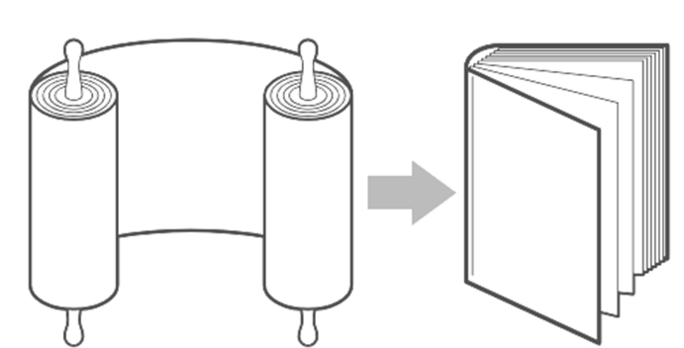

On nous propose ici un codex, un cahier formé de pages rédigées recto verso, cousues et reliées, ancêtre du livre moderne. Or le codex a été inventé au premier siècle de notre ère, et s’est progressivement généralisé à partir du deuxième. Un livre se présentait auparavant sous la forme du volumen, un rouleau que l’on déroulait pour le lire :

Agrandissement : Illustration 2

Le document du téléfilm ne peut donc pas remonter aussi loin qu’on le prétend.

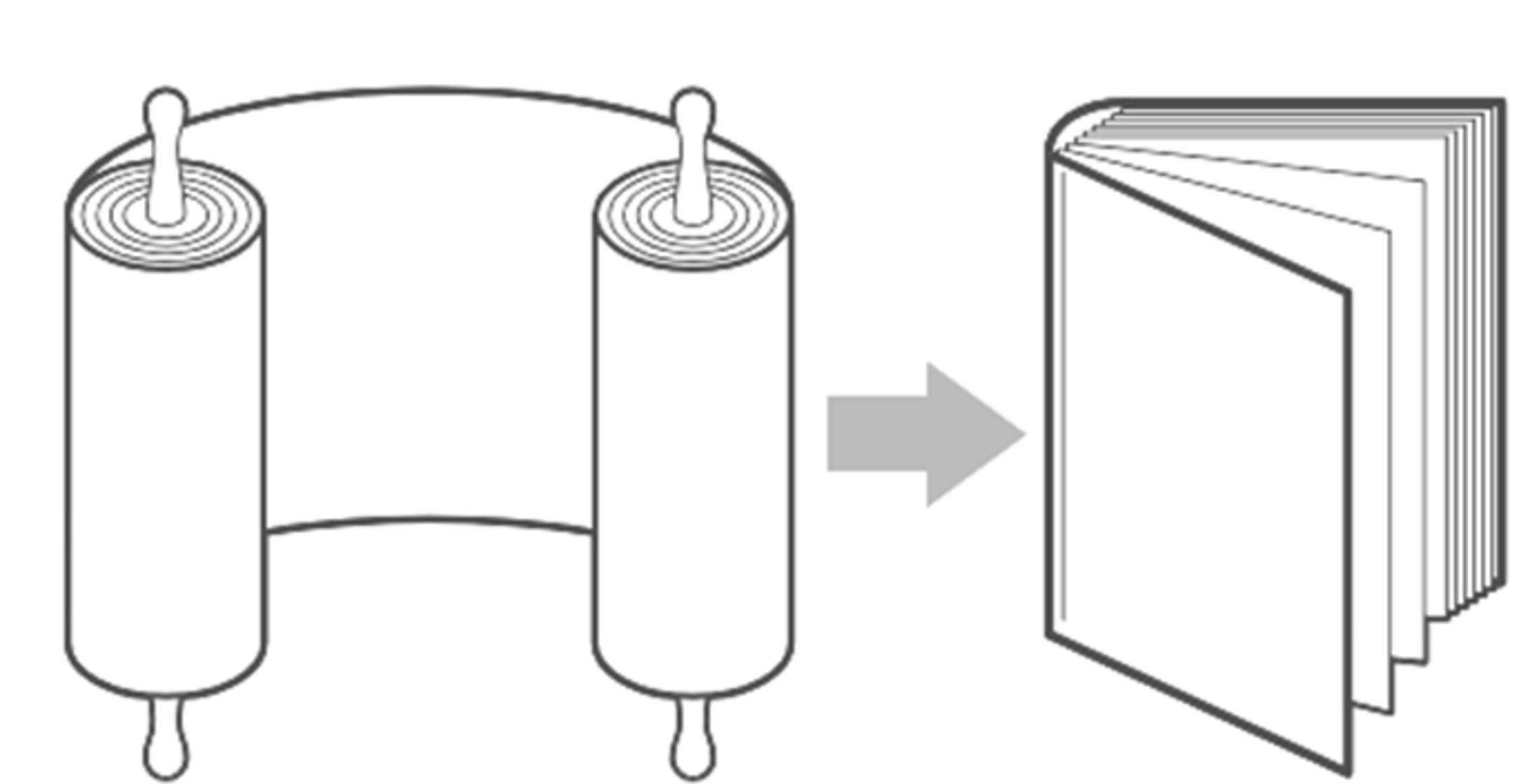

* Il comporte par ailleurs une page de titre ornée d’une gravure. La page de titre indépendante du texte ne fait son apparition dans l’édition qu’à la fin du XVe siècle. Le titre lui-même, Corpus Hermeticum, est ici rédigé en latin, dans une écriture en minuscules et un style qui ne peuvent être antérieurs au XIVe siècle. On ne voit d’ailleurs pas comment un scribe grec du VIIIe siècle avant notre ère aurait pu avoir la moindre idée d’une langue latine qui ne se développerait que bien plus tard…

Agrandissement : Illustration 3

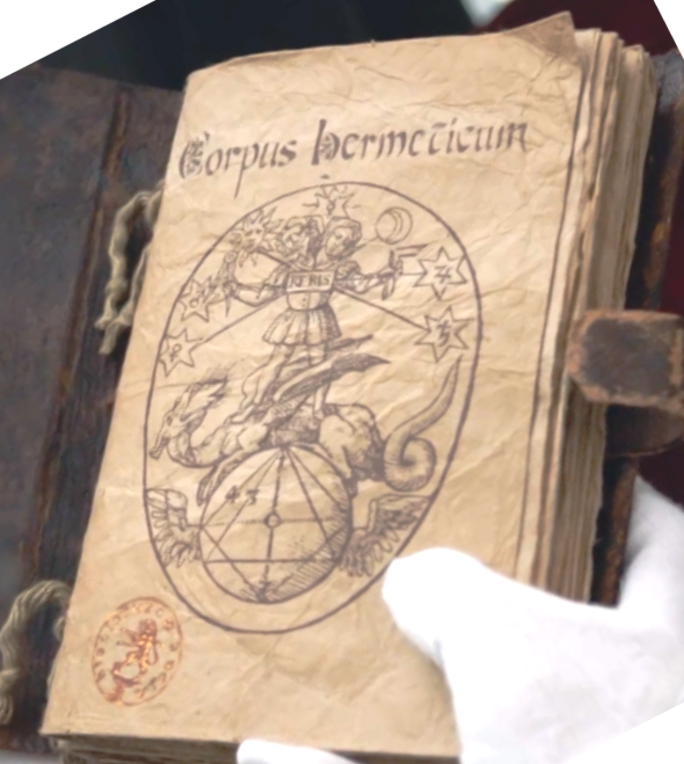

Quant à la gravure, remplie de symboles ésotériques, sa première apparition date de 1613, dans l’œuvre d’un mystérieux Basile Valentin, Azoth, sive Aureliae occultae philosophorum :

Agrandissement : Illustration 4

* Au bas et à gauche de cette page de titre on aperçoit un cachet qui va jouer un certain rôle dans l’intrigue (que je me garde bien de dévoiler) :

On peut y lire « BIBLIOTHECÆ · REGIÆ » : de la bibliothèque royale.

Cette formule, avec la même typographie (mais un motif différent), se retrouve dans le cachet utilisé au XVIe siècle pour marquer les ouvrages appartenant au roi de France :

Le manuscrit a donc été au XVIe siècle une propriété d’État. Le commissaire-priseur commet alors sans doute un délit en le proposant en vente publique.

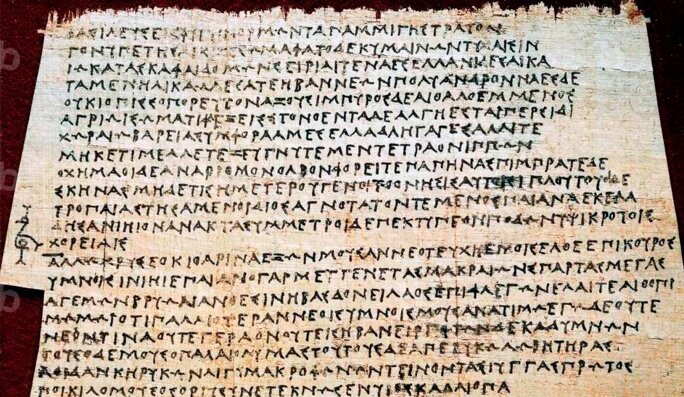

* Last but not least, l’écriture. Les manuscrits grecs les plus anciens qui nous sont parvenus datent du IVe siècle avant notre ère. Ce sont des fragments de volumes sur papyrus, tels que celui-ci :

Agrandissement : Illustration 7

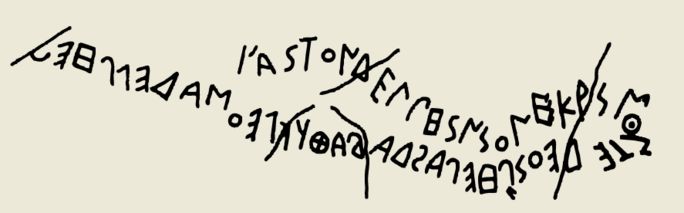

Ils sont rédigés en caractères correspondant à nos capitales ou majuscules (les minuscules n’apparaissent qu’au IXe siècle de notre ère). Les premiers témoignages de l’écriture grecque sont des inscriptions sur pierre ou sur céramique datant du VIIIe siècle ; c’est justement l’époque où aurait été produit le manuscrit du Corpus Hermeticum.

Voici à quoi ressemblent ces graphies (noter qu’on écrivait alors majoritairement de droite à gauche, et parfois dans les deux sens) :

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

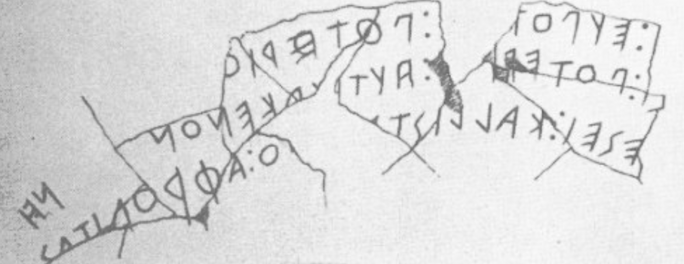

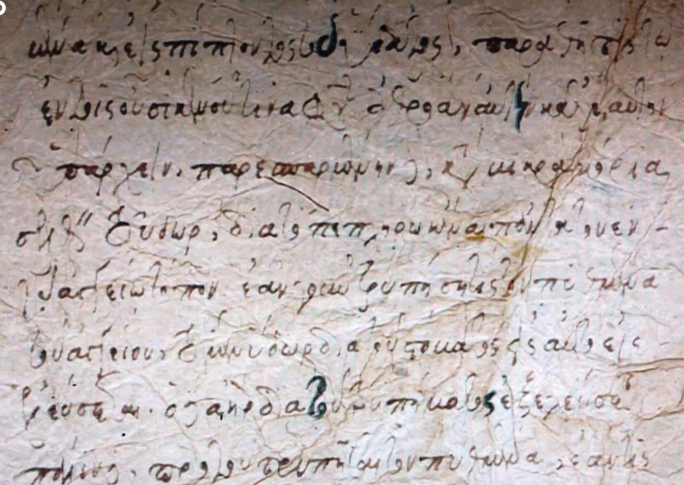

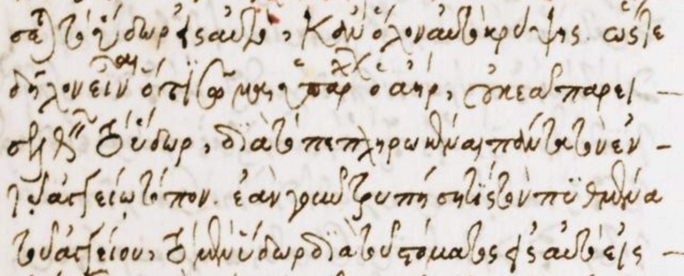

Rien à voir avec notre document. On pourra d’ailleurs remarquer au cours du téléfilm une certaine incohérence dans la forme d’écriture du manuscrit ; les premières images montrent des signes assez indistincts :

Agrandissement : Illustration 10

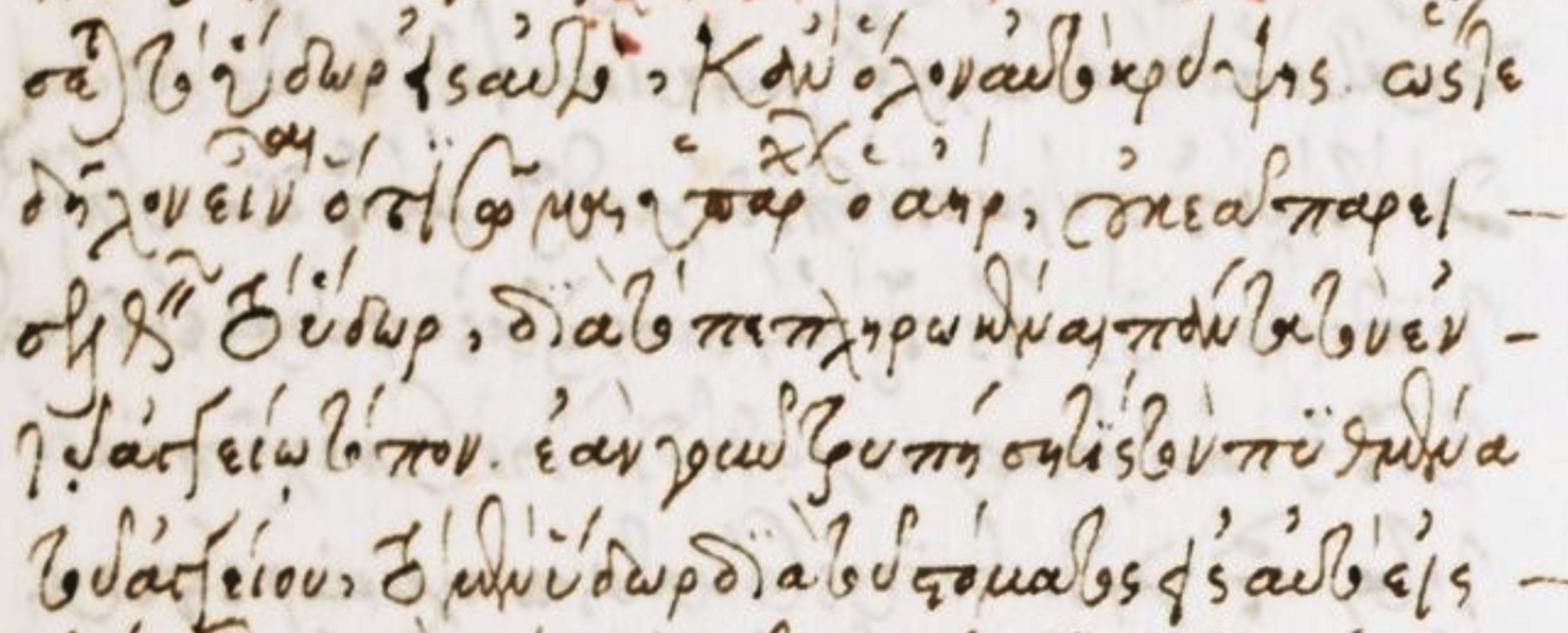

Ce n’est guère mieux par la suite, mais on subodore la présence de lettres minuscules, ce qui implique un bel anachronisme :

Agrandissement : Illustration 11

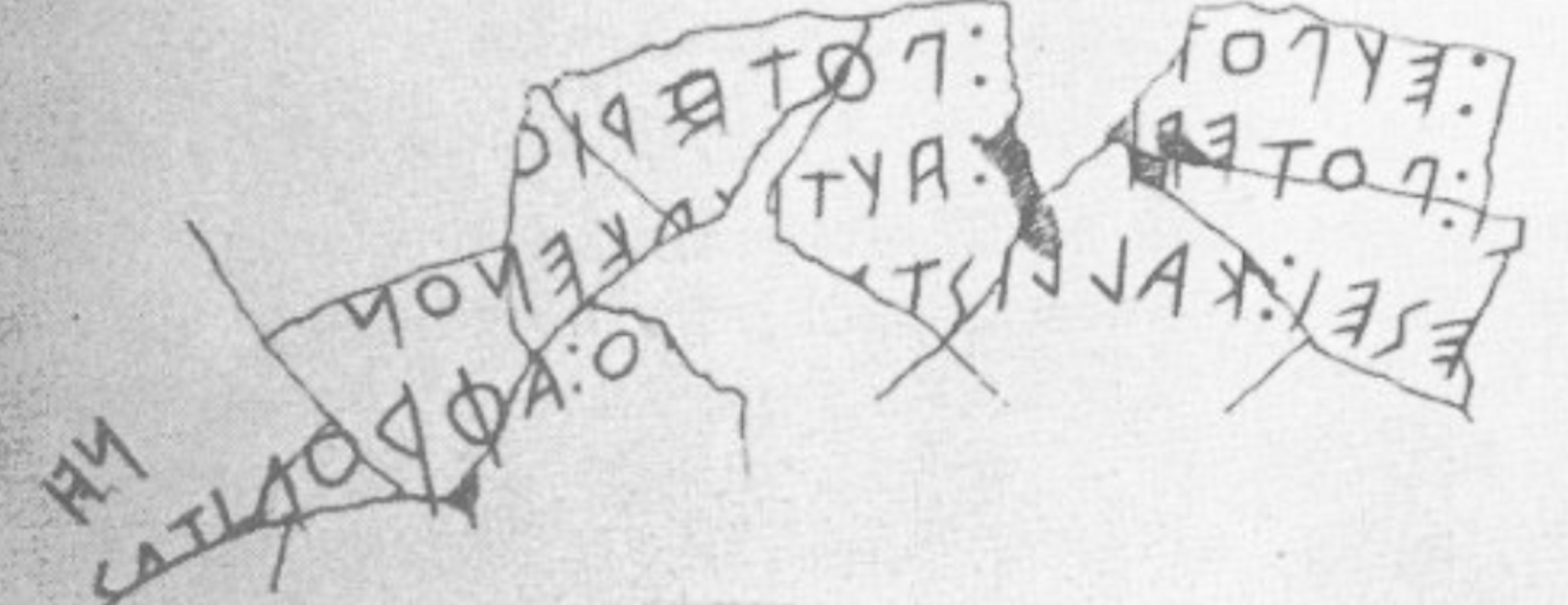

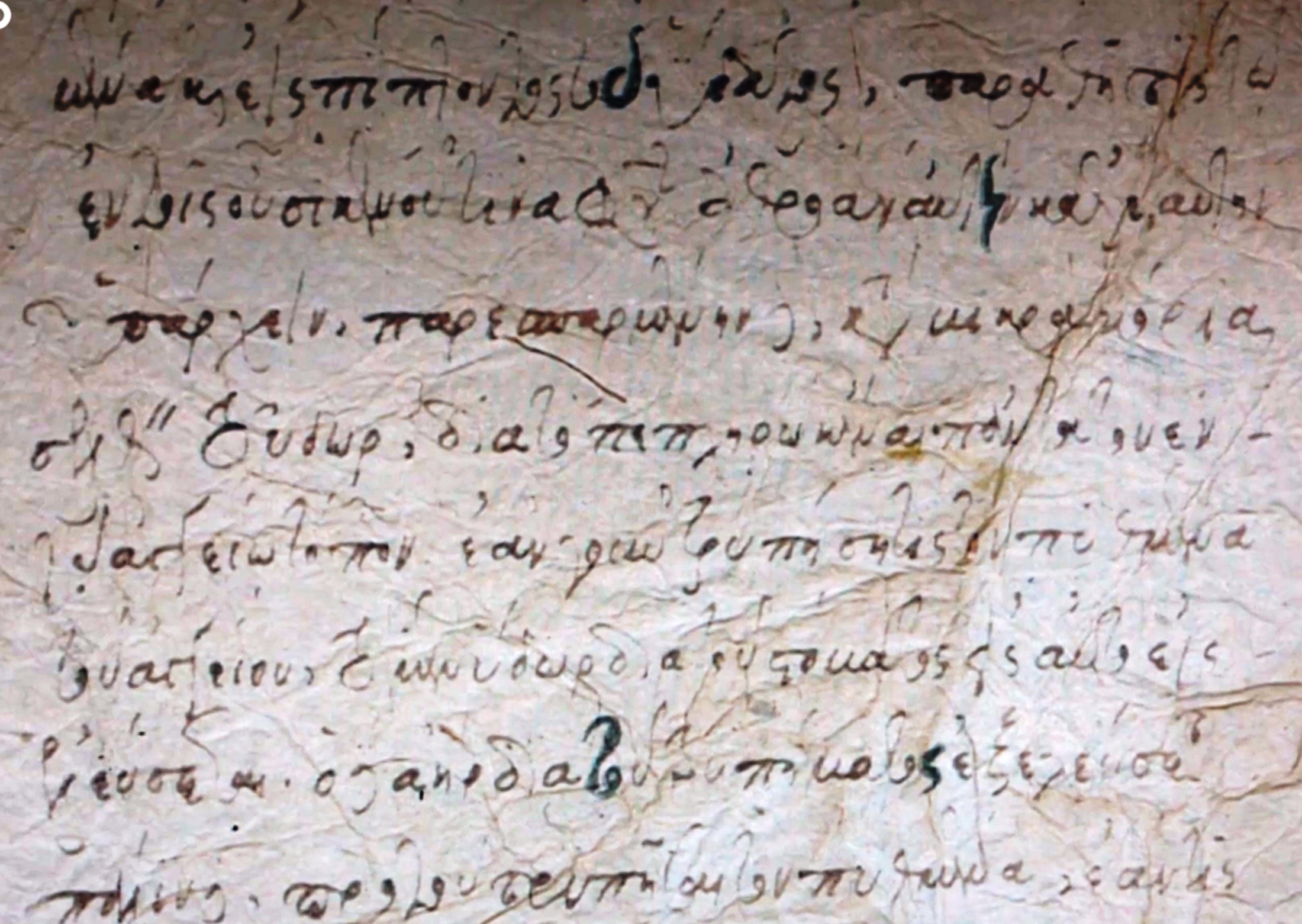

Une troisième apparition confirme nos craintes ; nous sommes bien en présence d’un texte grec écrit en minuscules :

Agrandissement : Illustration 12

Depuis son apparition au IXe siècle, la minuscule grecque a pris des formes très variées ; celle-ci, par exemple, est très différente de celle de notre manuscrit :

Agrandissement : Illustration 13

Mais ne tournons pas autour du pot. Les amateurs de typographie et de paléographie grecques auront reconnu dans notre document le style très personnel d’un célèbre copiste du XVIe siècle : Ange Vergèce, qui fut en charge (conservation et copie) des manuscrits grecs de François Ier.

Sa calligraphie fut appréciée au point qu’elle servit de modèle pour une police de caractères d’imprimerie qui connut un grand succès : les Grecs du roi (voir l’article de Wikipédia à ce sujet).

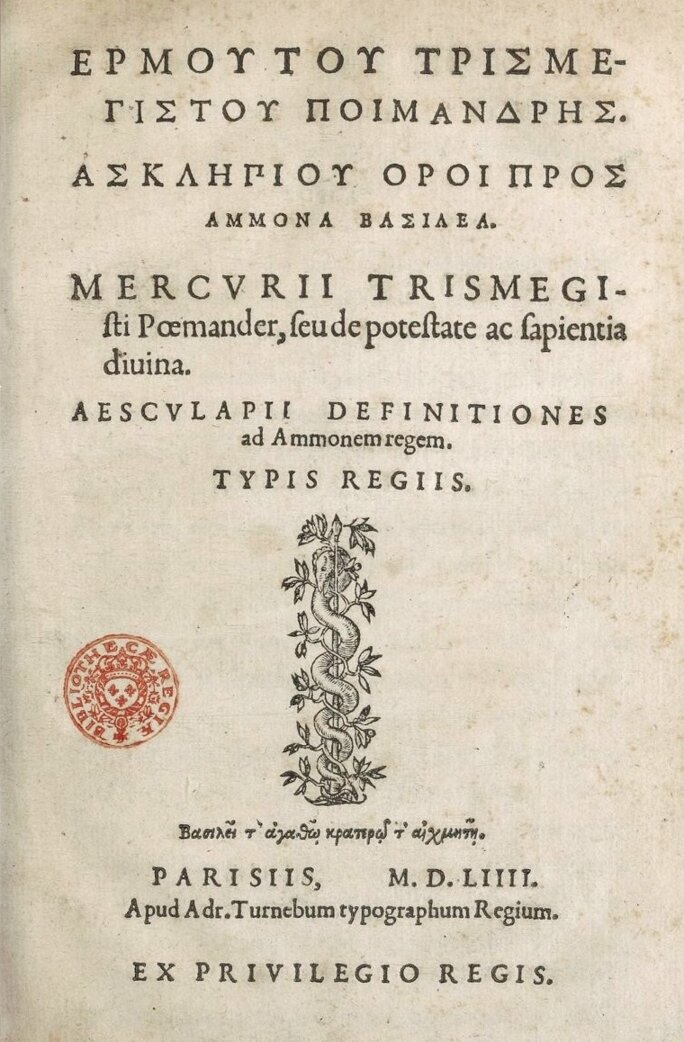

Il se trouve (coïncidence ?) que Vergèce a publié en 1554 chez Turnèbe la première édition imprimée du Corpus Hermeticum, qu’il a intitulée Poimandrès, du nom de l’un des personnages du texte.

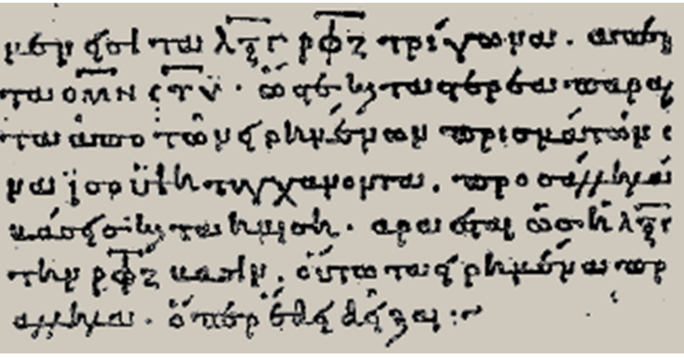

Agrandissement : Illustration 14

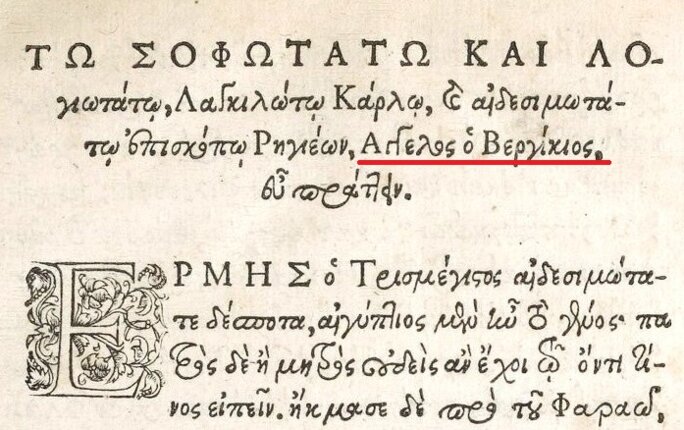

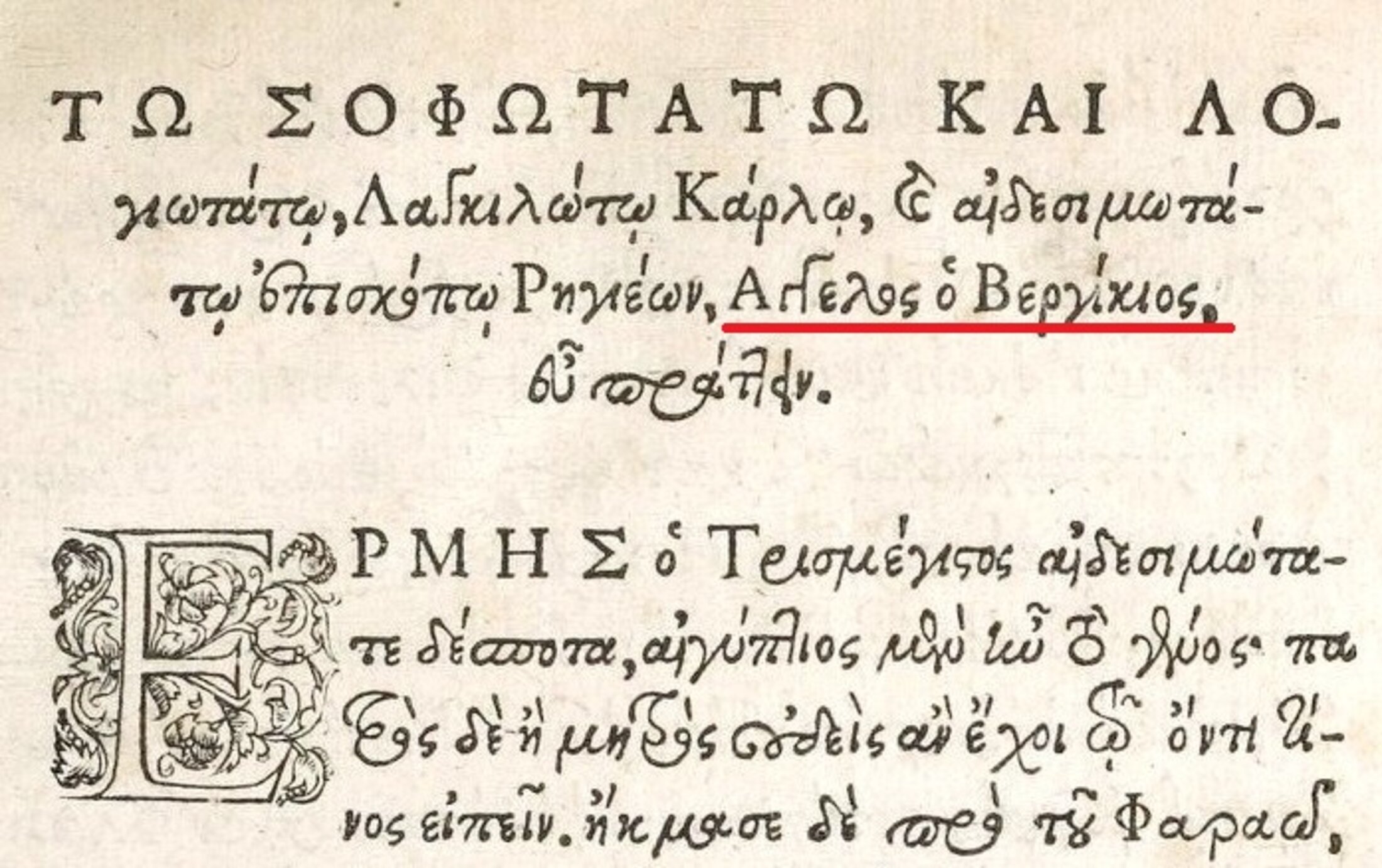

Voici le début de l’épître dédicatoire, où j’ai souligné le nom grec d’Ange Vergèce. Les caractères d’imprimerie sont évidemment les Grecs du roi :

Agrandissement : Illustration 15

Bon, me dis-je, il ne reste plus qu’à trouver la page qui a servi de modèle pour le manuscrit de la série.

Pas de chance : elle semble bien ne pas y être.

Hypothèse : Vergèce aurait-il alors produit, indépendamment de son édition, un manuscrit de ce texte ?

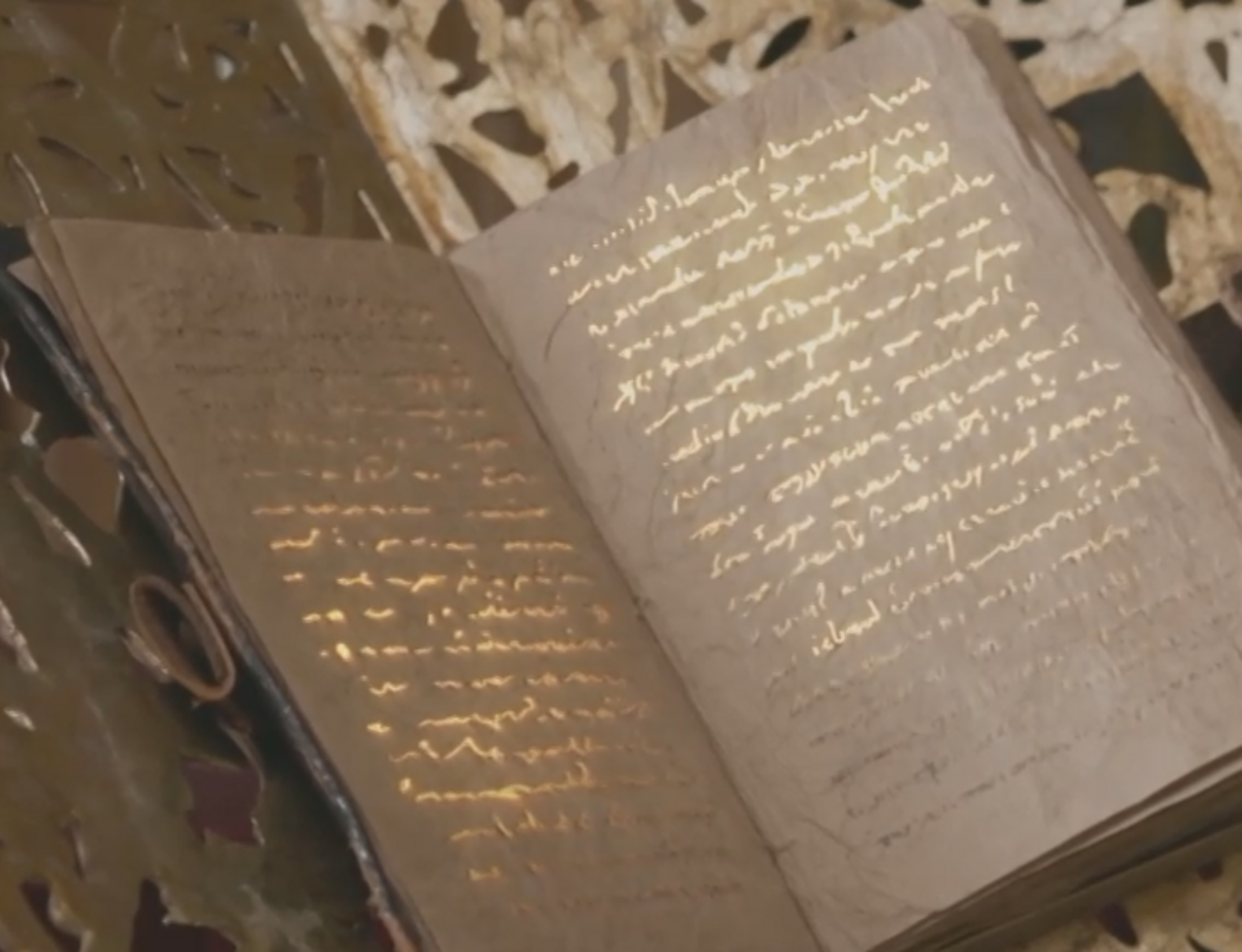

Vérification sur le site de la Bibliothèque nationale…

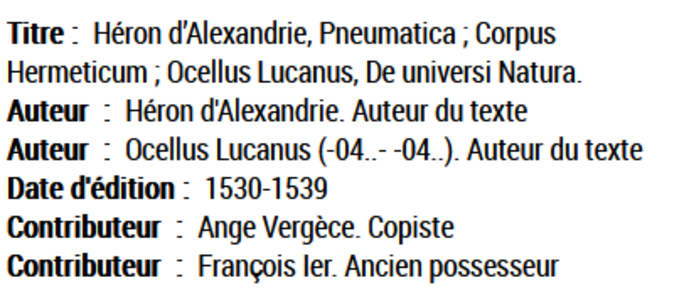

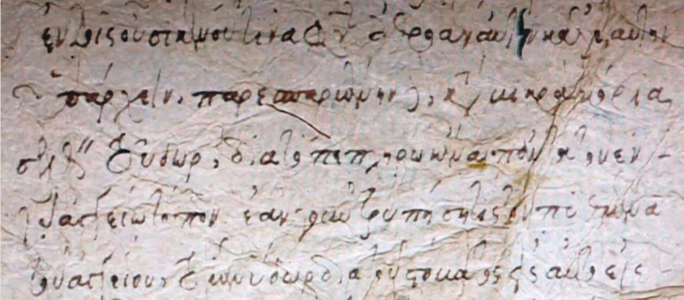

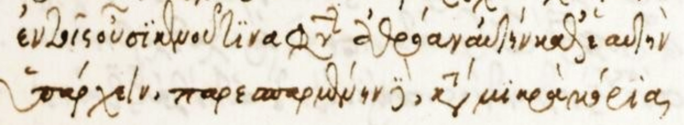

Oui, ce manuscrit existe, sous la cote Grec 2518, et il est daté des années 1530 :

Pas besoin de chercher bien loin : c’est la troisième page qui a été reproduite. Comparons :

en haut, le modèle ; au-dessous, la copie :

Agrandissement : Illustration 17

Agrandissement : Illustration 18

Les trois dernières lignes correspondent ; mais les deux lignes du haut sont différentes. Explication : l’auteur de la reproduction les a trouvées ailleurs dans la page.

Agrandissement : Illustration 19

Deux remarques :

- le texte ici proposé est celui des Pneumatica d’Héron d’Alexandrie, la première œuvre copiée dans le manuscrit de Vergèce, pas celui du Corpus Hermeticum.

- pourquoi l’auteur de la reproduction s’est-il amusé à modifier la page, en prenant deux passages différents ? À la vitesse où défilent les images dans le téléfilm, qui peut repérer ce détail, à part un maniaque pointilleux qui prendra la peine de décortiquer une à une les séquences où apparaît le manuscrit ?

Est-il nécessaire d’insister ? Sommes-nous en présence d’une accumulation de bourdes monumentales ? d’une blague destinée à faire sourire les érudits ? d’un jeu subtil sur la falsification dans une intrigue où ce motif joue un rôle non négligeable ?

Ami lecteur, je perçois ta perplexité. Au train où va le monde, quelle importance tout cela a-t-il ?

Je te laisse le soin de conclure.