Je ne connais pas Michel Sauvant, et n’ai donc aucune raison de lui en vouloir personnellement, ni d’être particulièrement indulgent à son égard.

Michel Sauvant est un ancien élève de l’École polytechnique et ne manque pas de le faire savoir. Un autre Michel, lui aussi passé par cette prestigieuse institution, s’est ridiculisé au XIXe siècle, victime d’un faussaire qui lui avait vendu plusieurs milliers d’autographes prétendument rédigés par des personnages historiques divers, de Vercingétorix à Blaise Pascal en passant par Aristote et Cléopâtre. Michel Chasles était pourtant l'un des plus grands mathématiciens de son temps.

Michel Sauvant n’est quant à lui victime de personne, sinon de lui-même et de sa propre imagination créatrice, qui lui fait prendre des vessies pour des lanternes. Ses fantaisies en matière de toponymie sont habillées de brillantes considérations méthodologiques, de graphes et de tableaux complexes destinés à impressionner le lecteur ou l’auditeur des conférences qu’il donne généreusement devant des publics assez largement crédules, mais aussi, et c’est plus grave, dans le cadre de quelques colloques internationaux où, pour des raisons qui tiennent peut-être à son brillant parcours professionnel antérieur, ses propositions d’intervention ont été acceptées : « Depuis 2011 je suis régulièrement sélectionné dans les congrès internationaux de toponymie. J’ai aussi fait valider ma démarche dans un congrès de sémiotique. »

La thèse, ses développements et ses démonstrations sont facilement accessibles sur internet : il suffit de taper les mots « Sauvant, code, Stevus » dans un moteur de recherche pour les trouver.

Un certain « Stevus » et son fils « Stevelus » auraient, au IVe siècle de notre ère, créé de toutes pièces dans la région de l’actuel Roussillon un réseau de toponymes organisés en « triades », en supprimant les dénominations primitives, et en les remplaçant par des mots supposés constituer, une fois regroupés, des phrases latines évoquant les débuts du christianisme. De plus, l’organisation géographique d’une partie de ces noms dessinerait dans l’espace de grandes figures représentant des symboles ou des scènes marquantes de l’iconographie chrétienne[1]. Avec le temps, ces noms se seraient transformés, ou auraient été volontairement modifiés par les autorités politico-ecclésiatiques, soucieuses de faire disparaître un témoignage gênant des tendances arianisantes de ce paléochristianisme[2].

Tout ceci, Michel Sauvant en convient, repose sur une construction intellectuelle purement théorique, en l’absence de tout document textuel ou archéologique.

Mais il est sûr de lui : « Étant donnée (sic) ma formation scientifique de très haut niveau, cette position ne peut être une critique de l’approche scientifique. Et je le prouve en m’attachant, en arrière plan, à appliquer toute la rigueur scientifique possible pour construire une étude définitive aussi rigoureuse qu’une thèse de doctorat[3]. »

Inutile donc d’essayer de le critiquer si on n’est pas aussi fort que lui : « Tant que personne n'en a la connaissance approfondie qu'en a l'auteur, personne ne peut encore vraiment juger l'étude sur le fond. » Et dans la même veine : « Je sais comment on conduit bien une étude scientifique, car je suis, par ma formation un scientifique ayant un diplôme français de haut niveau renommé. »

Il semble pourtant attendre une sorte de confirmation par des spécialistes : « Ceux qui seraient encore sceptiques et non latinistes auront intérêt personnel à éviter de répandre leur scepticisme, car je suis confiant dans le fait que, s’il en est besoin, la validation par d’éminents lettrés arrivera un jour. »

Je ne suis pas certain d’appartenir à l’espèce des « éminents lettrés » en qui Michel Sauvant place l’illusoire espoir qu’ils pourraient un jour approuver ses théories fantaisistes. Mais je ne vais pas pour autant me priver de souligner quelques-unes des erreurs, approximations et aberrations dont sont truffées ses propositions. Je ne le fais pas par sadisme ou pure méchanceté, mais parce qu’il me semble nécessaire, et même urgent, en un temps ou fleurissent plus que jamais les théories du complot et les « révélations » renversantes, de rétablir quand c’est possible un minimum de rigueur intellectuelle. Je n’ai ni le temps, ni la patience de tout relever, et mes lecteurs se lasseraient sans doute assez vite d’une énumération forcément fastidieuse. Je me bornerai à quelques exemples variés qui devraient suffire à démontrer la vacuité de cette construction.

Je passe rapidement sur des affirmations qui témoignent de connaissances historiques mal assimilées, ou pire, d’une indifférence aux évidences chronologiques. C’est ainsi que notre auteur écrit que « Constantin a fait promulguer à Milan en 313 un édit de tolérance, puis en 324 il a fait du christianisme la religion de l’Empire. » En réalité, c’est en 392 que Théodose a imposé le christianisme comme religion officielle. Il affirme que « la zone géographique des noms du substrat devait être celle du premier évêché d'Elne », mais reconnaît, dans un autre article, que ce premier diocèse local est « attesté en 576 seulement. » Les historiens sérieux considèrent en effet que sa création n’est pas antérieure au VIe siècle, et se situerait autour de 570, le premier évêque connu étant mentionné en 571. Il y a juste un petit intervalle de deux siècles avec les événements qu’il prétend décrire…

Ses deux héros, Stevus et Stevelus[4], qui écrivent un latin assez peu classique, comme on le verra, apparaissent cependant comme des érudits, tout en étant des entrepreneurs exploitant les mines de fer dans le massif du Canigou : ils savent le grec, puisqu’ils citent la Bible à partir de la traduction grecque dite des Septante, sont au courant des publications récentes, elles aussi en grec, d’Eusèbe et de Basile de Césarée, connaissent les décisions des derniers conciles tenus en Asie mineure. Ils savent également qu’en hébreu le Pentateuque (les cinq premiers livres de l’Ancien Testament) est appelé la Torah. Où, dans quel milieu intellectuel ont-ils appris tout cela ? Ils n’ont pourtant pas la chance de disposer d’internet !

Leur objectif n’est pas totalement clair. Tout indique, selon Michel Sauvant, qu’ils mettent en place un système de significations occultes : « Chaque nom ne devait avoir de sens clair que pour les initiés » … « Stevus a voulu cacher [une phrase] sous le nom de ces six villages » … « présence d’un long message caché », etc.

Une de ces phrases reconstituées par notre auteur dit pourtant : « Lis le livre de Tobit traitant des yeux de son père remis totalement en lumière. »

Petite erreur : Tobit c’est le père, le fils s’appelle Tobie. Mais voici le commentaire : « Par cette triade [Stevelus] exprime par une métaphore sa volonté de faire son devoir vis-à-vis de son père (thème du Livre de Tobit), et de rendre visible l’œuvre de son père. »

L’interprétation de la métaphore est étrange : dans l’histoire, c’est le père qui recouvre la vue ; on ne voit pas trop le rapport avec Stevelus rendant visible l’œuvre de Stevus. Et s’il la rend visible, c’est qu’elle ne devrait pas être cachée… Comprenne qui pourra.

Michel Sauvant explique : « J’ai nommé l’ensemble « Code de STEVUS», (« STEVI CODEX » en latin). J’ai employé le mot « Code » à cause de cette décodification triadique, mais aussi parce que certaines phrases de l’écrit relatent des usages, un peu à la façon des articles d’un code juridique. »

Bien qu’il s’en défende, il joue habilement sur la renommée du Da Vinci Code, et sur une des significations modernes du mot « code », désignant un langage secret servant à échanger des informations. Dans ce domaine, on trouve toujours un public avide de mystères et prêt à gober un peu n’importe quoi, surtout quand l’auteur des révélations peut faire illusion avec des diplômes impressionnants.

Mais le mot latin « codex » n’a pas ce sens ; il désigne d’abord une forme de livre (qui se généralise à partir du Ier siècle de notre ère) dans laquelle les feuilles sont reliées, par opposition au « volumen » que l’on déroule (cette précision est utile pour la suite), puis un ensemble de lois ou de décrets. Il ne renvoie pas à un langage crypté ni à des habitudes sociales. C’est donc ici un emploi discutable du mot latin, quand bien même notre auteur se présente en « décodeur » du message de Stevus.

La fabrication des phrases à partir des noms (supposés anciens) des villages constitués en triades obéit à une logique marquée par une certaine désinvolture. Petit problème : soit un groupe de trois villages actuellement dénommés Claira, Espira et Pia. Qu’en faire ? Raisonnement : Claira, c’est Dieu, puisque Dieu nous éclaire. Espira, c’est l’inspiration des hommes par le Saint-Esprit, et Pia c’est la piété envers Jésus. Nous sommes donc en présence de la Trinité : peu importe que géographiquement les villages ne soient pas dans l’ordre le long de la rivière qui justifie leur rapprochement (Claira est entre les deux autres). Reste à construire une phrase latine avec ce matériau, en rétablissant les noms supposés que leur auraient attribués les « réformateurs » : « Clarat » (il nous éclaire) « Piat » (on le vénère), « Aspirat » (il nous inspire). Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. CQFD.

Venons-en au latin reconstitué de messieurs Stevus et Stevelus. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il sonne bizarrement, et je pourrais en multiplier les exemples par dizaines. Je me limiterai à un seul, assez parlant (je reproduis son tableau) :

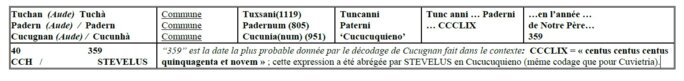

Agrandissement : Illustration 1

En rouge, en bas, le nom actuel des villages ; en vert, au-dessus, les premiers noms historiquement attestés ; en bleu, en haut, les noms latins prétendument créés par Stevus, supposés constituer la phrase : « Evolue Sancta Tabulatio », lis la Sainte Ecriture (c'est-à-dire l’Ancien Testament).

Zéro pointé au latiniste débutant qui oserait écrire un tel charabia (je sais, je suis parfois un peu réac). La forme correcte serait « Sanctam Tabulationem », à l’accusatif, puisque ce groupe constitue un COD.

« Evolue » ? Michel Sauvant a mal lu ou mal recopié le mot, qu’il insère cinq ou six fois de manière identique dans l’ensemble de son corpus. Le latin ne distingue pas « u » et « v ». L’usage moderne est de noter « v » quand il s’agit de la consonne, ce qui est le cas ici. Il faudrait donc écrire « evolve ». Ce verbe signifie « dérouler », et pouvait s’appliquer (mais c’est un sens dérivé, peu fréquent) à la lecture des livres rédigés sous forme de volumes en rouleaux, que l’on déroulait donc pour accéder à leur contenu. Au début du IVe siècle de notre ère, en Roussillon, il paraît peu probable que l’on ait utilisé ce verbe quand on avait « legere », lire, à sa disposition, et que les livres, au demeurant fort rares, se présentaient désormais sous la forme du codex relié.

Quant à « Sancta Tabulatio », l’expression elle-même et sa traduction en « Ancien Testament » laissent perplexe, c’est le moins qu’on puisse dire. On se demande où notre auteur a bien pu aller chercher cette signification. « Tabulatio » c’est en latin un plancher, ou éventuellement une cloison…

J’ai gardé le meilleur pour la fin.

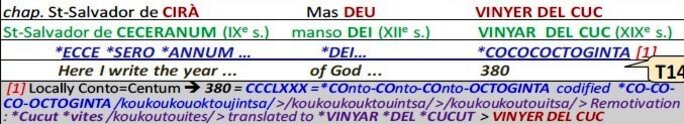

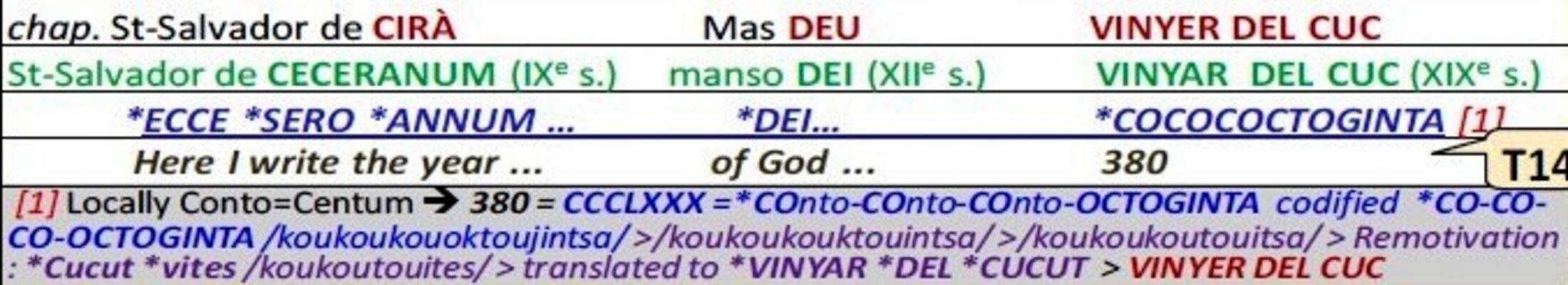

Parmi les éléments censés authentifier le déchiffrement du message codé, figurent deux phrases contenant des dates, 359 et 380. Voici comment elles sont présentées (cliquez sur les images pour en avoir une vision plus précise) :

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

« Tunc anni Paderni CCCLIX » : en l’année de Notre Père 359.

« Annum Dei CCCLXXX » : l’année de Dieu 380.

Laissons de côté la piètre qualité du latin (« anni au lieu de « anno » par exemple) et concentrons-nous sur l’expression des dates. Dans les deux cas, Sauvant croit lire une référence à l’« année de Dieu » ou l’« année du Père ». En termes chrétiens, cela ne veut strictement rien dire[5]. Quand les chrétiens notaient des dates, ils le faisaient en fonction de la naissance du Christ, qui fondait à leurs yeux une ère nouvelle : « Anno Domini (Jesu Christi) », « Anno Incarnationis », année de l’Incarnation, etc.

Mais surtout le comptage des années depuis la naissance du Christ n’existait pas du tout au IVe siècle. Dans les documents, on utilisait toujours le système romain de l’indication des dates par les noms des consuls en fonction.

En 457, un certain Victorius d’Aquitaine a tenté pour la première fois de proposer un comput calculé depuis l’époque de Jésus (permettant de fixer la date de Pâques, qui faisait débat). Mais c’est le calendrier du moine Denys le Petit, établi après 525, qui s’est progressivement imposé. En Gaule, ce système de datation arrive assez tard : il apparaît pour la première fois en 742 ; il faut attendre le IXe siècle pour le voir se généraliser, et encore pas partout.

Il y aurait encore beaucoup à dire, mais est-il nécessaire d’insister ?

Ainsi, une petite élite (réduite ici à deux personnes) aurait pu décider sans aucun problème de bouleverser totalement le paysage onomastique d’une région, pour transmettre (à qui ?) un message caché incompréhensible par les autochtones[6]. En 1924, les habitants de Saint-Pétersbourg savaient au moins pourquoi ils habitaient désormais Léningrad. Les paysans et artisans du Roussillon, contraints d’abandonner sans savoir pourquoi les noms traditionnels de leurs villages, sont considérés dans cet hypothétique scénario comme de simples instruments au service d’un projet mégalomane. Cette extravagante et invraisemblable construction intellectuelle me semble tristement révélatrice d’une conception technocratique et désincarnée du monde, des sociétés réelles et des moyens de les transformer.

-----------------------------------

[1] On se demande pour qui ces figures ont été si soigneusement créées : à part Dieu et les oiseaux, qui pouvait les percevoir ?

[2] Un peu de « complotisme » pour pimenter le plat.

[3] Syntaxe assez curieuse… Les citations sont extraites des différents articles et études publiés par l’auteur ; pour ne pas alourdir mon texte, je m’abstiens d’en indiquer les références précises, mais on pourra les retrouver et les vérifier sans peine. Le problème avec une thèse de doctorat, qu’il explique ne pas vouloir engager faute de temps, c’est qu’elle suppose de travailler sous la direction d’un universitaire spécialiste de la question.

[4] Ces noms sont bizarres ; le seul Stevus historiquement attesté est un médecin et botaniste espagnol du XVIe siècle, Pedro Jaime Esteve (1500-1556) qui a latinisé son nom comme le faisaient tous les auteurs savants de l’époque, qui écrivaient en latin. Quant à Stevelus, l’adjonction d’un suffixe de diminutif « -elus » (c’est normalement « -ulus ») est supposée fonctionner comme une marque de filiation, ce qui est, d’un point de vue de linguistique latine, assez peu évident. Un mot assez proche, « stevulus », désigne depuis 1963 une petite mite. Est-ce à dire que ce nom serait purement « mythique » ?

[5] Ces formules supposent que Dieu pourrait se voir attribuer une origine, à partir de laquelle on compterait les années. Étrange théologie ! On en a conduit au bûcher pour moins que ça.

[6] Ajoutons que la « cohérence interne » du message, comme diraient les linguistes, est loin de sauter aux yeux : nous avons affaire à une collection disparate de fragments indépendants les uns des autres. On aurait pu attendre, de la part de nos brillants érudits, quelque chose de plus logiquement structuré.