Quelques remarques préalables :

Du XVIe au XVIIIe siècle, les protestants qui avaient conservé leur foi malgré les persécutions s’affichaient rarement comme tels. Beaucoup, sous la pression, s’étaient officiellement convertis au catholicisme. Mais, nous le verrons, ils gardaient parfois un lien mémoriel avec leur origine huguenote, en particulier par le choix des prénoms qu’ils donnaient à leurs enfants.

La généalogie de notre ex-premier ministre a été étudiée par les spécialistes : on y trouve de sympathiques artisans (maçons, sabotier) et agriculteurs dont très peu portent les prénoms François et aucun, semble-t-il, celui de Charles[1]. Rien ne prouve effectivement qu’en ligne directe, François Fillon soit issu d’une famille protestante. Il n’empêche qu’il a existé des Fillon protestants.

Par ailleurs, on peut se considérer, par choix idéologique, par filiation imaginaire, par folie des grandeurs, ou par l’opération du Saint-Esprit, comme l’héritier d’une tradition à laquelle on n’est pas directement (j’allais écrire « biologiquement ») rattaché. Les voies du Seigneur sont impénétrables, mais la psyché humaine peut elle aussi se révéler assez compliquée, voire tortueuse. Saül, persécuteur des chrétiens, change soudainement d’avis sur le chemin de Damas et deviendra l’organisateur de leur église. On peut aussi penser aux avatars du patronyme « d’Estaing »[2].

Benjamin Fillon

Dans la grande famille des Fillon, il y a Benjamin (1819-1881). On lira sur le net la biographie de ce juge, amateur d’art, archéologue érudit et novateur malgré des méthodes parfois discutables, et surtout républicain attaché à la démocratie. Il démissionne après le coup d’Etat de Louis Napoléon Bonaparte.

Le prénom Benjamin était souvent donné dans les familles protestantes ou d’origine protestante. [3] C’est ainsi qu’on le retrouve chez les Clemenceau, originaires eux aussi de l’Ouest. Protestants depuis la fin du XVIe siècle, les Clemenceau vont devoir passer au catholicisme après la révocation de l’édit de Nantes. Voici ce qu’écrit Christophe Soulard : « Les dragonnades touchent durement la Vendée. Le régiment d’Asfeld entre dans le diocèse de Luçon le 12 septembre 1685 et y sème la terreur. Le 29 septembre, Benjamin Clemenceau de la Serrie (…) est contraint d’abjurer sa foi protestante (…). Est-ce en souvenir de cette conversion forcée qu’à toutes le générations suivantes (sauf une) le prénom Benjamin sera donné aux garçons, en première, deuxième ou troisième position ? ».[4] Le père de Georges Clemenceau se prénomme Benjamin[5]. Personnellement athée, il a épousé une protestante.

Les Clemenceau vivent à Mouchamps (actuel département de la Vendée), où ils possèdent un château. Le village de Mouchamps est encore au dix-huitième siècle un repaire d’hérétiques : « en 1766, plus de quatre-vingts ans après la révocation de l’Edit de Nantes, le prêtre de Mouchamps se plaint que les deux tiers des habitants font ‘profession ouverte de calvinisme’ ».[6]

Deux points importants : au XIXe siècle, vivent dans ce village des ancêtres indirects de notre François Fillon.[7] Par ailleurs, Georges Clemenceau était un ami de Benjamin Fillon.

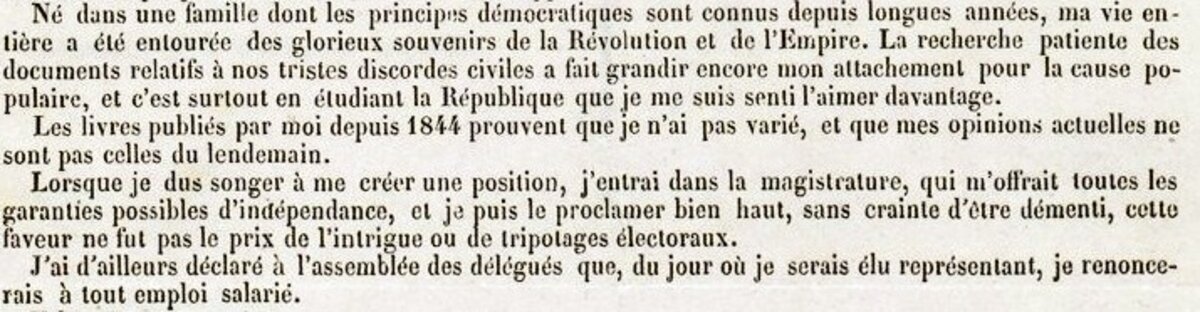

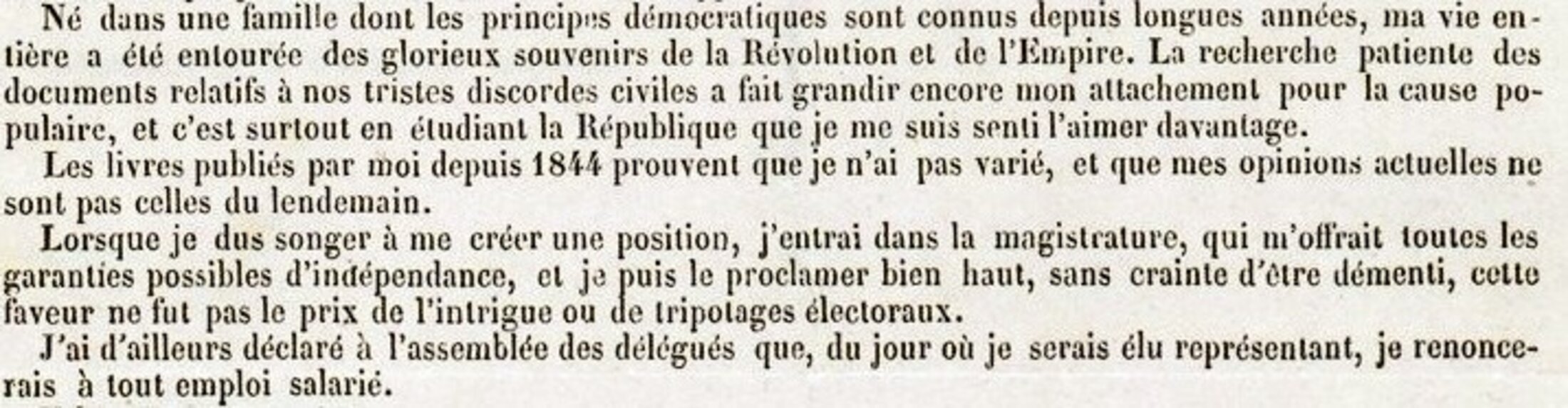

Ce dernier se présente aux élections de 1848. La Bibliothèque nationale conserve une affiche de sa campagne électorale, visible sur le site Gallica. On y lit des choses intéressantes :

Agrandissement : Illustration 1

Benjamin Fillon souligne son indépendance (sa situation de juge, affirme-t-il, ne doit rien à « l’intrigue » ou aux « tripotages électoraux »), et promet de renoncer à tout emploi salarié s’il est élu. Il s’engage, entre autres choses, à lutter pour « une constitution franchement démocratique, le suffrage universel », « la diminution du traitement des hauts fonctionnaires », « l’imposition des capitaux, la taxe sur le luxe, le respect de tous les cultes et le maintien de la religion chrétienne[8] », « l’instruction et l’éducation communes et gratuites ».

Trop progressiste sans doute, Benjamin Fillon ne sera pas élu…

Benjamin Fillon, comme Benjamin Clemenceau, devait être libre penseur, puisqu’il demanda des obsèques civiles. Mais comme Clemenceau, il avait des ancêtres directs ou indirects qui portaient son prénom, signe très probable d’un attachement à une origine protestante.

Quel rôle ce lointain parent a-t-il pu jouer dans l’imaginaire de François Fillon ? C’est évidemment un bel exemple de réussite sociale. Lui aussi possède un château. Benjamin Fillon a acquis une notoriété qui a dépassé le cadre strictement local. Il a certes subi une défaite électorale, mais elle est due au conservatisme d’électeurs en grande majorité catholiques.

Lors de sa visite à Mouilleron-en-Pareds, village natal de Clemenceau, le 11 novembre 2016, François Fillon « évoque Fontenay-le-Comte où vécut le républicain Benjamin Fillon :‘Quand j'étais jeune, mon grand-père refusait de parler de cette branche qui, disait-il, a fait fortune sur le dos du clergé !’ »[9]

Déclaration bien intéressante : il connaît l’existence de Benjamin Fillon, révèle qu’il lui est apparenté, pour prendre immédiatement ses distances avec ce « bouffeur de curés ». Rappelons qu’il lui faut donner l’image d’un fidèle héritier de la tradition catholique…

Qui pourra dire les véritables motivations du sacrifice de François Fillon ? L’hypothèse d’une vengeance contre un catholicisme intolérant et réactionnaire, suggérée dans mon précédent billet, est-elle si saugrenue ? Un dernier signe de sa culture protestante cachée : le refus de la confession. Tous les « spin doctors » le disent : lorsqu’on prend en charge la communication d’un candidat, on commence par le mettre à nu, de façon à pouvoir préparer la contre-attaque et les « éléments de langage » en cas de problème. « Il est sidérant que les faiblesses potentielles du candidat Fillon n’aient pas été identifiées et qu’une stratégie de communication n’ait pas été mise en ordre de marche pour assurer sa défense », écrit Raphaël Apelbaum.[10] Visiblement, François Fillon n’a pas voulu tout dire à ses communicants. Mon hypothèse permet de comprendre pourquoi.

Pas de preuve définitive, certes, mais des indices concordants.

François Picard

[1] A noter un Charles Henri François FILLON, né à Challans le 16 août 1759, mais qui ne semble pas appartenir à la famille. De même, un François Fillon, fils de Charles Fillon, baptisé dans l’église Saint-André d’Angoulême le 29 novembre 1630 peut paraître géographiquement trop éloigné.

[2] dont les détenteurs actuels (c’est à signaler dans le cadre de notre discussion) ont de lointains ancêtres protestants en Lozère – la famille étant devenue catholique en 1707.

[3] « Le prénom peut constituer le premier indice visible quand on s'intéresse à une personne. La lecture assidue de la Bible, qui était de rigueur chez les huguenots, les a familiarisés avec des personnages dont ils ont voulu donner les prénoms à leurs enfants, suivant ainsi les directives d’un synode. Ainsi peut-on affirmer sans crainte, que la quasi-totalité des porteurs de prénoms de l’Ancien Testament biblique, trouvés dans les registres, sont des enfants protestants. On ne peut pas imaginer qu’il s’agit d’enfants juifs car à l’époque les juifs ne sont pas recensés par les autorités catholiques. Les parents qui ont donné ces prénoms à leurs enfants, étaient bien évidemment eux-mêmes protestants. Ceci ne veut pas dire que tous les enfants protestants avaient des prénoms bibliques, loin s'en faut, mais que l'usage des prénoms cités ci-dessus n'avait pas cours dans le monde catholique de l'époque, sauf rares exceptions (il s’agit le plus souvent de perpétuation de prénoms de famille, qui traduisent la présence d’ancêtres protestants plus lointains). » Jean-Paul et Chantal Rœlly, site internet Protestants de Picardie, « Comment identifier les protestants ? ».

[4] Clemenceau au fil des jours, chapitre 1, éditions Sud Ouest, 2013.

[5] et Benjamin est le deuxième prénom de Georges Clemenceau.

[6] Christophe Soulard, op.cité.

[7] Voir la page de Christian Frappier consacrée aux Fillon sur le site famillesdevendee.fr.

[8] On notera l’expression religion « chrétienne » (et non pas « catholique »), et la volonté de faire respecter « tous les cultes ».

[9] Site Ouest-France, page « Fontenay-le-Comte », 11/11/2016.

[10] Site L’opinion, 14 Février 2017.