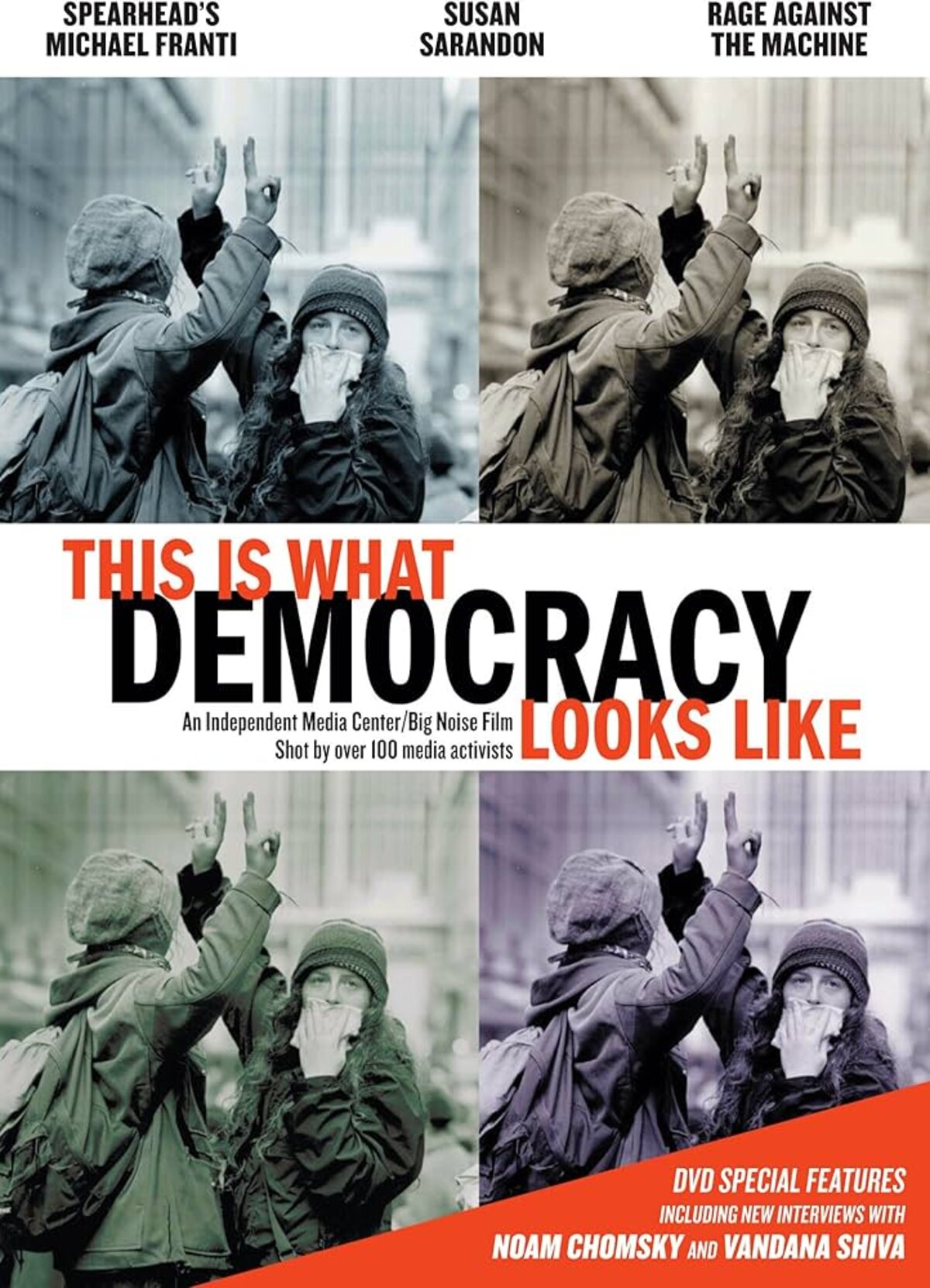

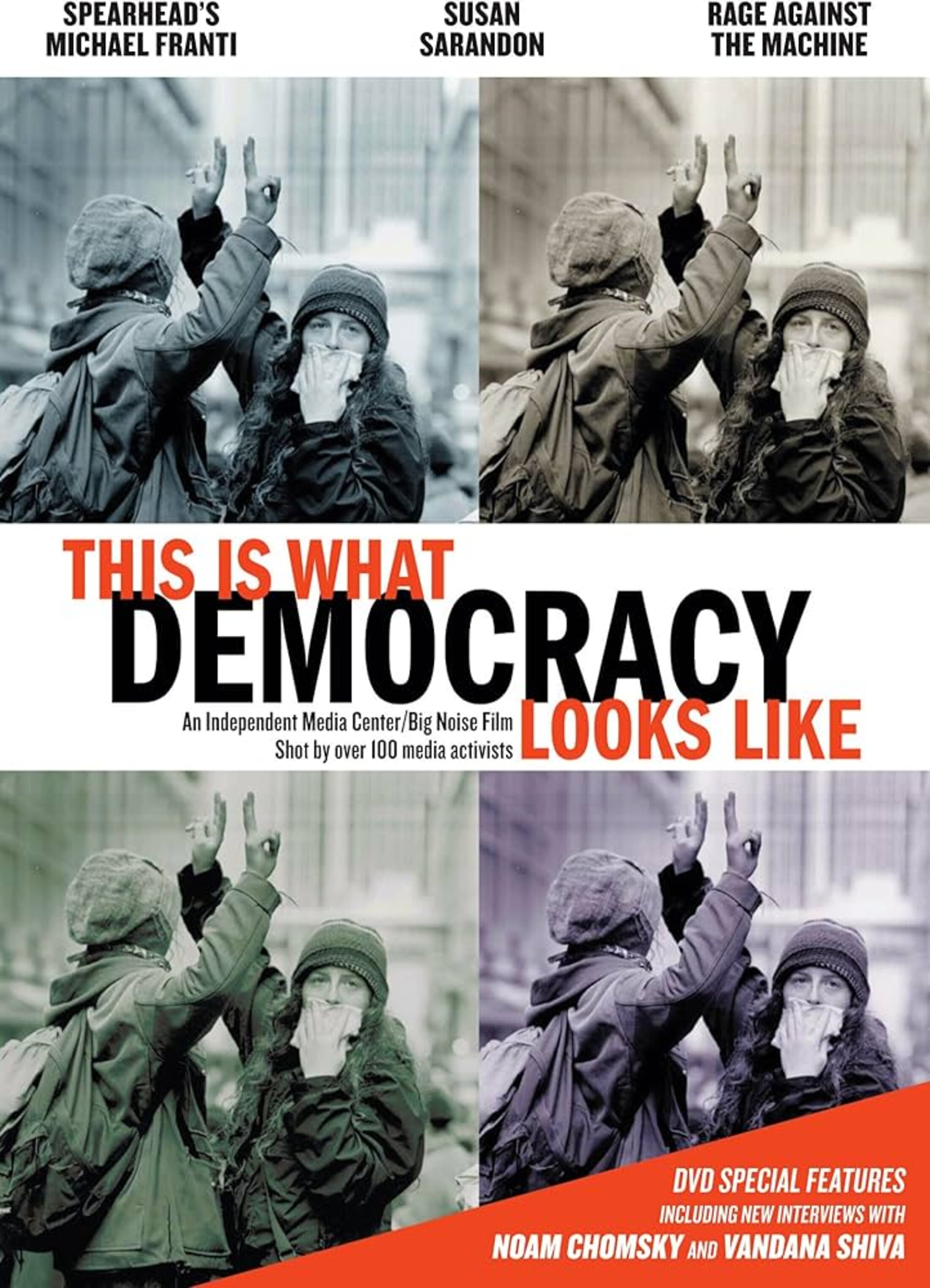

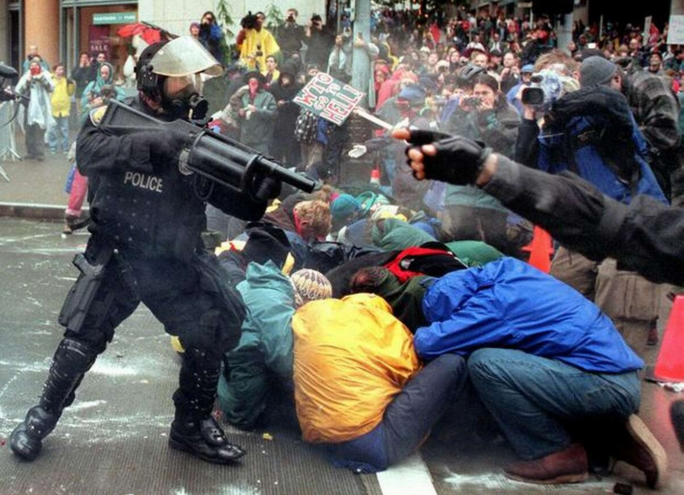

En novembre 1999, les manifestations de Seattle ont montré qu'on pouvait gagner - comme un coup de tonnerre dans ce début de siècle néolibéral. Un magnifique film This is What Democracy Looks Like avec des images tournées par 100 activistes amateurs, raconte cette mobilisation contre l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Agrandissement : Illustration 1

Pour les 10 ans, puis les 20 ans, de nombreux chercheur.es, journalistes, militant.es ont analysé et raconté cette insurrection culturelle, politique et sociale qui a redéfini le paysage des luttes globales. Seattle est devenu le symbole d'une énergie collective et d'une confrontation directe. Pour la première fois aussi, Internet a joué un rôle central dans la coordination de ces actions : listes de diffusion, e-mails et sites web ont permis aux activistes de se connecter, de planifier et de mobiliser à une échelle inédite.

Agrandissement : Illustration 2

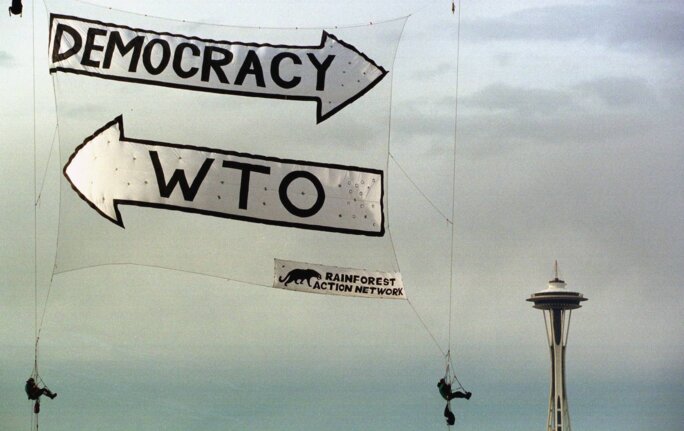

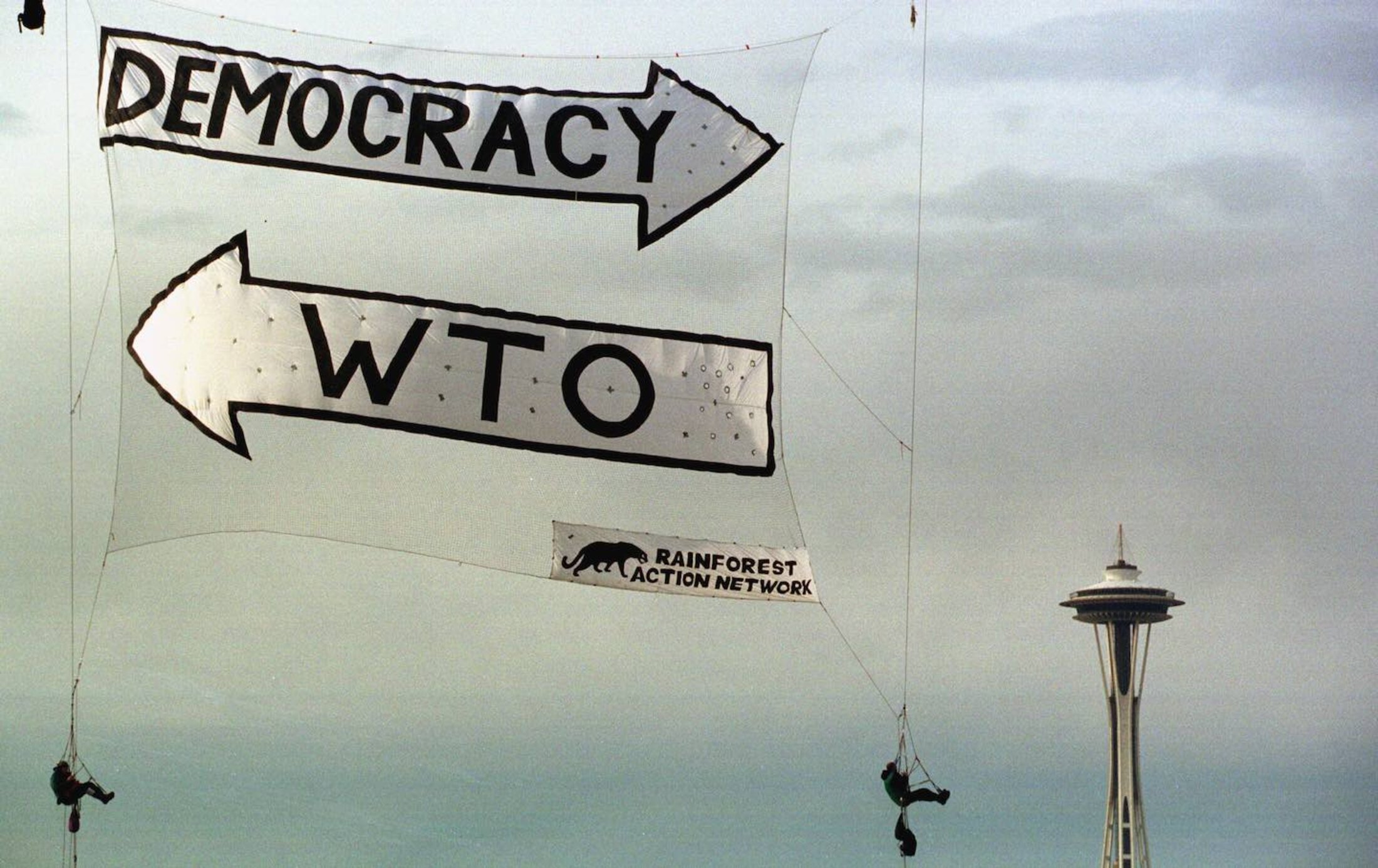

Plusieurs images ont marqué les esprits. Celle d'abord des Teamsters - "les routiers" dansant dans les rues avec des écologistes déguisés en Turtles "les tortues" symbolise l’alliance improbable mais puissante de forces disparates unies contre un ennemi commun : l'OMC. Celle aussi, des activistes du Rainforest Action Network escaladaient une grue pour suspendre une bannière énorme opposant « OMC » à « Démocratie », une image qui finira en une du Wall Street Journal.

Seattle n’était pas qu’une parade : les intersections bloquées avec la police, à coups de gaz lacrymogène et de matraques, ont gravé l’événement dans la mémoire collective comme la « Bataille de Seattle ». Toutes ces actions n’étaient pas "contre la mondialisation", mais contre une mondialisation dominée par les intérêts des grandes entreprises aux dépens des peuples et de l’environnement.

Agrandissement : Illustration 3

Cette bataille a aussi révélé la brutalité d’un système prêt à réprimer violemment ceux qui remettent en question les fondations du mot d’ordre "There is no alternative" (Margaret Thatcher). Deux ans plus tard, en 2001, les manifestations contre le sommet du G8 à Gênes ont montré que l'énergie de Seattle était loin d'être éteinte. Cette fois, la répression a été encore plus brutale, culminant avec la mort de Carlo Giuliani, un jeune manifestant. Gênes est devenu le symbole des risques que prennent ceux qui défient un système globalisé.

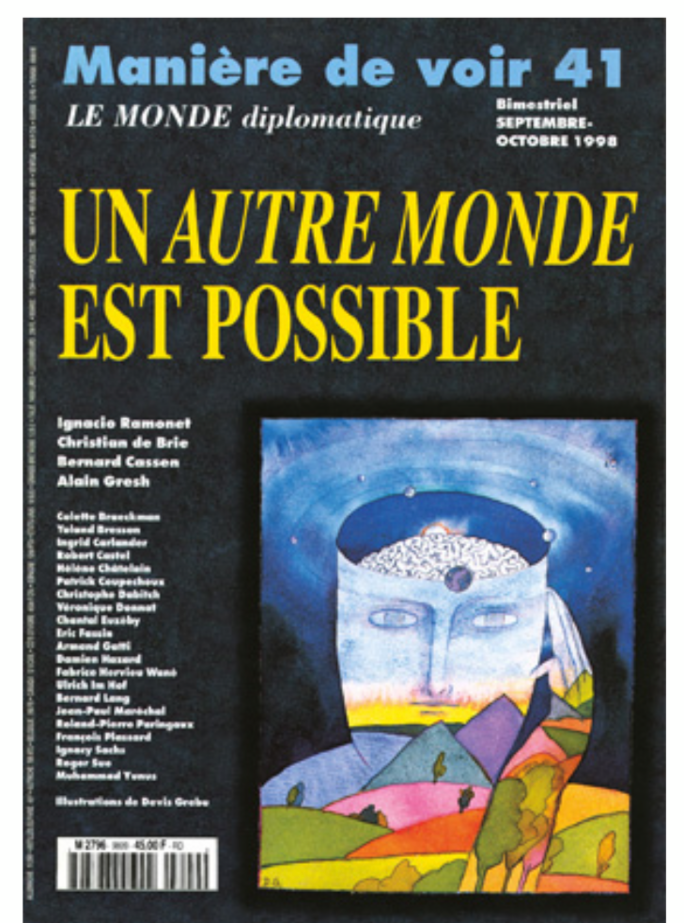

En France, cette révolte outre-Atlantique mondiale a résonné comme un écho puissant pour les luttes. Gus Massiah et d'autres figures comme José Bové avec son Macdo en août 99, ATTAC (Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l'Action Citoyenne) qui a fêté aussi ses 25 ans, le Monde diplomatique et la Confédération paysanne (pour ne citer qu'eux) incarnaient l’altermondialisme français avec ce lien fort entre les revendications locales et la nécessité de luttes globales.

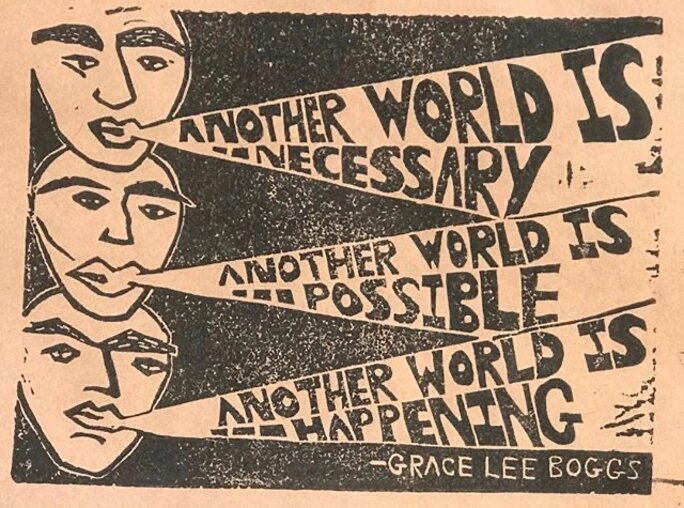

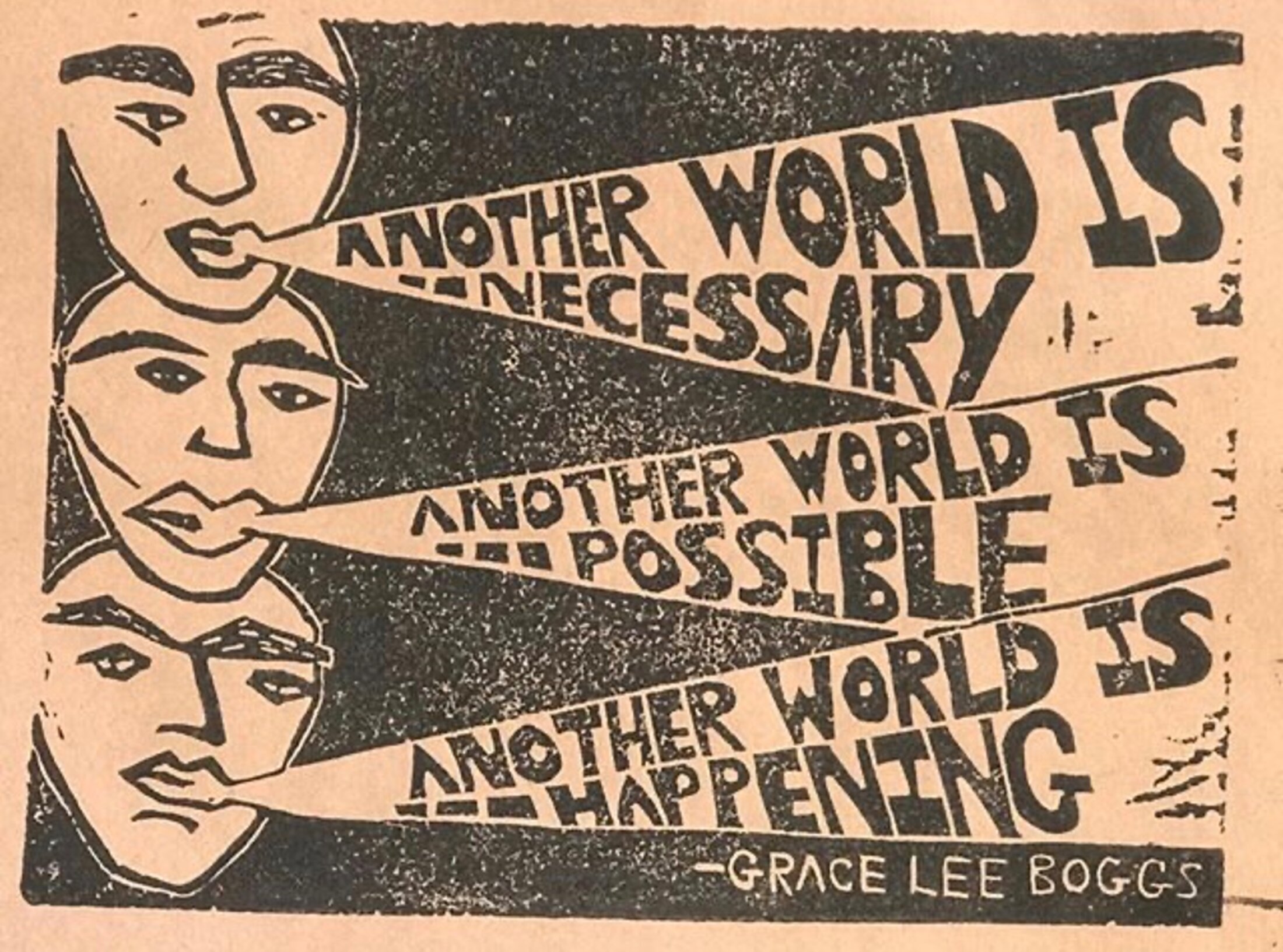

En 2024, il ne s’agit plus de commémorer cet événement mais de s’approprier l’énergie des moments encore présent, comme autour du Forum Social Mondial à Katmandou. Le slogan Un autre monde est possible –dont l'origine est diverse, a traversé les décennies et les océans. Il a été, lui aussi, décortiqué, jusqu'à, plus récemment, devenir le slogan d'un candidat à la Présidence Française !

Agrandissement : Illustration 4

Ce slogan a résonné bien au-delà des manifestations, devenant une boussole pour les luttes sociales et environnementales. Que reste-t-il de cet élan collectif ? Comment cette expérience collective inspire-t-elle encore les militants ? On vous propose de redécouvrir ce slogan avec ce premier épisode de notre podcast Les Crieur.es ! Nous avons exploré ces questions à travers des archives historiques, musicales, et des entretiens avec des militants Eros, Lola, Dror, Elie et Germain.

Agrandissement : Illustration 5

Bonne écoute !

https://smartlink.ausha.co/les-crieures/new-episode-of-06-15-4-40-am