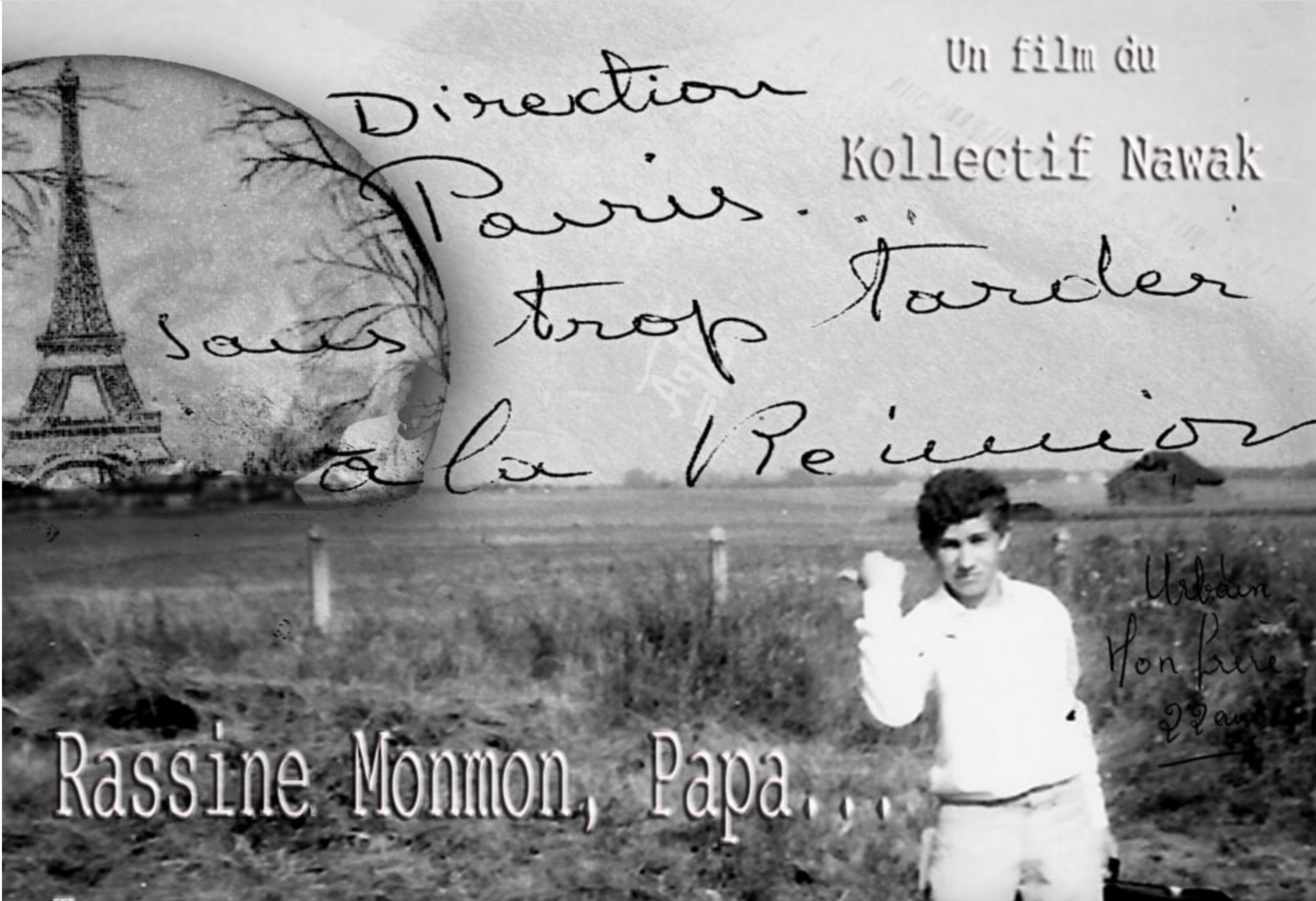

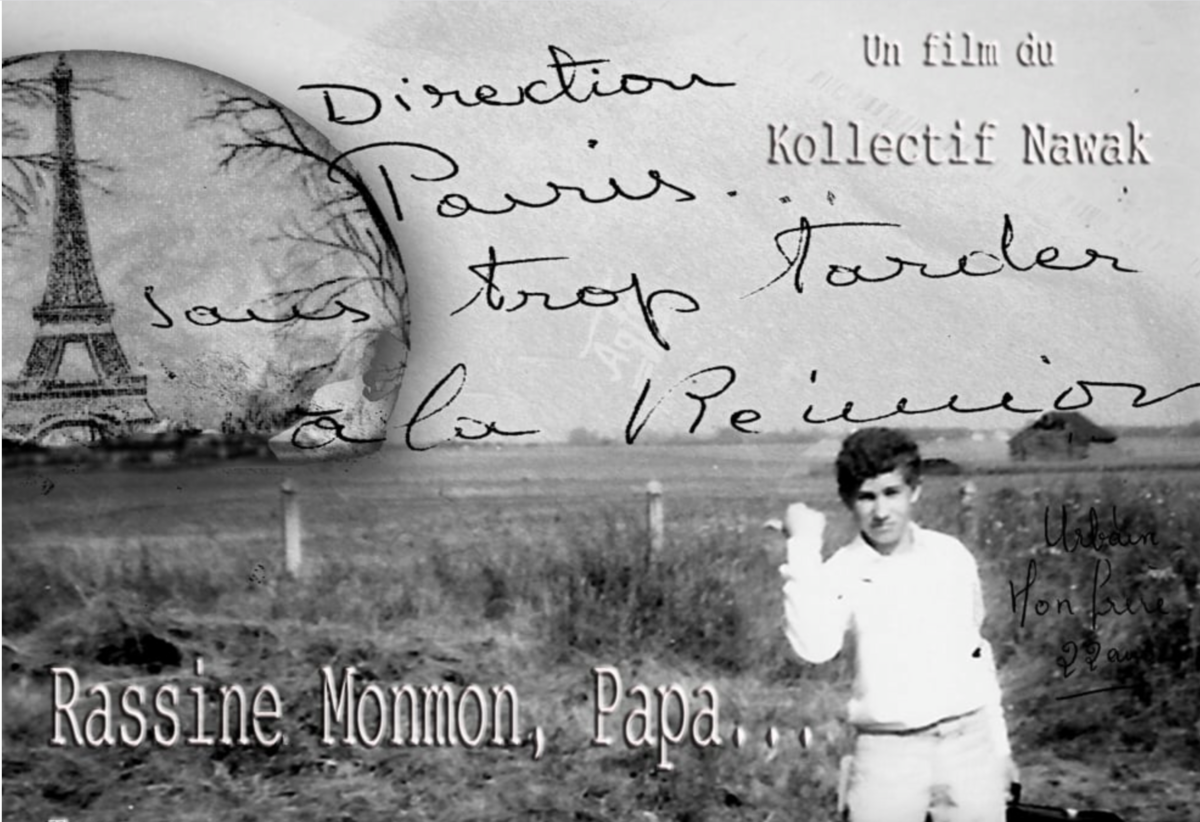

Au fil de son travail documentaire au sein du Kollectif Nawak, Michaël Gence a cherché à comprendre son histoire et celle de ses parents, à travers la parole de réunionnais.es exilé.es en métropole. Le premier tome de la trilogie qui retrace son enquête, Racine monmon, papa, revient sur des parcours de réunionnais.es ayant dû quitter leur île, dans les années 60 à 80. Ces migrations ont eu des causes différentes, du fait de concours de la fonction publique, poussées par le Bumidom qui recrutait des ouvriers, ou de manière plus scandaleuse par les services sociaux qui ont envoyé des milliers d’enfants dans la Creuse.

Faut-il parler de déportation? La contraception forcée et le déplacement de groupes d’enfants ne constituent-ils pas une forme de génocide? Ces questions pointent la responsabilité de l’Etat français, en particulier de Michel Debré, parachuté député en 1963. La France se montre incapable de repentance, niant l’existence de processus de déracinement, de dépaysement et d’acculturation. Toutes et tous témoignent pourtant d’une expérience intime de l’exil, qu’il s’agisse de ne pas parler correctement la langue française, de porter des chaussures, de se croire sans culture ou d’affronter un tout autre climat.

Le réalisateur confronte deux rêves inconciliables, celui d’une métropole moderne, fantasmée comme un espace-temps provisoire pour accéder à une certaine réussite sociale, et celui d’un retour à l’île natale, avec laquelle les liens se sont distendus. Au point de ne se sentir ni tout à fait d’ici, ni tout à fait de là-bas.

La projection du premier des trois films - par ailleurs accessibles en ligne - a été suivie d’un échange avec Yannick, du collectif indépendantiste Kafor Moun, et avec Johan, représentant la LPU (Ligue Panafricaine-Umoja). Yannick fait le point sur la situation actuelle à La Réunion. Si jouer de la musique traditionnelle, le Maloya, chanté en créole lontan, ne mène plus en prison comme à l’époque de son père, la répression se poursuit. Les grands travaux inutiles existent aussi à La Réunion, comme celui de la NRL (nouvelle route du littoral) alors qu’il y avait un projet plus écologique et social de tramway circulaire. La solidarité traditionnelle, qui passait par le troc de fruits ou l’organisation de repas de quartier, se perd. La côte ouest devient une sorte de « zoreilleland » , les zoreilles étant les français de l’hexagone. Les collocations de jeunes gens exerçant des professions libérales y font grimper les prix, reléguant les populations locales sur la côté est et au sud de l’île. Les logiques d'accaparement tranquille n'ont pas cessé...

Agrandissement : Illustration 1