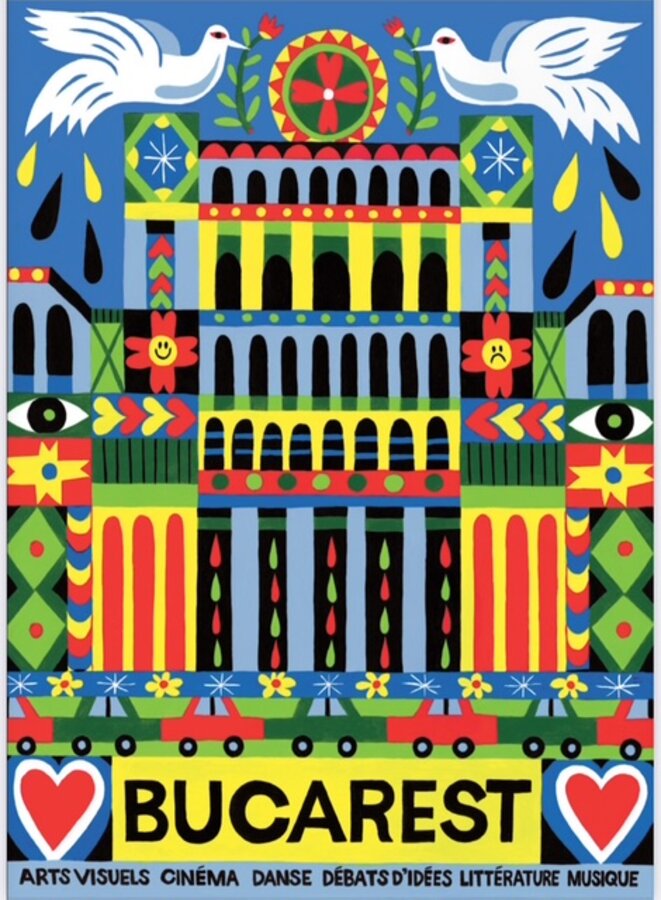

Agrandissement : Illustration 1

Une guerre commencée depuis longtemps

Igor Mostovoi est né à Marioupol en 1993, où il a fait ses premières classes musicales, avant de poursuivre sa formation à l'École de musique Schulich de l'Université McGill à Montréal et à l'École normale de musique Alfred Cortot à Paris. Invité à nous parler de son présent et de l’Ukraine et à nous présenter le programme de son récital avec la pianiste Anastasia Rizikov, qui aura lieu le 27 novembre à la cathédrale Saint-Volodymyr-le-Grand, le jeune baryton-basse nous a répondu dans une lettre mesurée mais néanmoins vibrante d’émotions. Je m'oppose fermement à la guerre culturelle que la Russie mène contre la culture et la langue de ma patrie depuis des siècles.

Igor Mostovoi a pris la décision de ne plus chanter le répertoire russe. Je ne me sens pas les ressources émotionnelles pour chanter de la musique russe après l'invasion à grande échelle de mon pays et la tragédie de Marioupol, et je ne pense pas qu'elle devrait être promue aujourd'hui. En tant qu'Ukrainien russophone, ajoute-t-il, je m'oppose fermement à la propagande russe qui diffuse de fausses nouvelles sur la suppression des droits et libertés des Ukrainiens russophones, alors que l'armée russe a complètement détruit ma ville natale, principalement russophone, et a tué tant de personnes, ces mêmes personnes qu’elle prétendait protéger.

En France comme auprès d’un ami

Depuis 2017, Igor Mostovoi vit entre l’Ukraine et la France, où il a d’abord intégré l'Opéra Studio de l'Opéra National du Rhin à Strasbourg, puis l’Opéra Studio de l'Opéra National de Lyon. Il était à Marioupol, au tout début de la guerre, et a vécu suffisamment de temps sous l'occupation russe par la suite pour voir les crimes que la Russie a commis contre [s]on pays. Aujourd’hui Igor Mostovoi a dû se replier dans cette France qu’il connaît si bien. Reconnaissant, il dit s’y sentir moins comme un réfugié que comme auprès d’un ami.

Ravel et les Chansons hébraïques

C’est d’ailleurs sur un hommage à cet ami, à travers la musique de Ravel, que s’ouvrira le récital de novembre. Il s’agit d’un geste personnel de gratitude envers la France, pour son soutien et pour l’organisation sur son sol de cette manifestation dédiée à l'une de mes villes préférées d'Ukraine. Conçu spécialement pour l’occasion, le programme est construit autour de l'identité d'Odessa. Le choix des compositeurs et la thématique des chansons sont liés à son multiculturalisme et au chemin historique qui a fait d'Odessa la ville que nous connaissons aujourd'hui. Igor Mostovoi souligne l’importance historique de la France pour Odessa, dont témoigne encore aujourd’hui la statue érigée en l’honneur de son premier gouverneur, le duc de Richelieu, devenue l’un des symboles d'Odessa. En choisissant d’interpréter les Chansons hébraïques de Ravel, Igor Mostovoi voulait aussi rappeler à quel point Odessa est étroitement liée à la culture juive. Avec Uman, Odessa détient le statut de ville possédant le plus grand patrimoine culturel juif d'Ukraine. Ce choix est un hommage à ce trait constitutif de l’identité d’Odessa.

Lysenko, Lyatoshynsky, Silvestrov

La suite du récital puise uniquement dans le répertoire ukrainien. En retenant des pièces de Mykola Lysenko, de Boris Lyatoshynsky et de Valentin Silvestrov, en qui il reconnaît une nette filiation, Igor Mostovoi avait à cœur de souligner l’apport extraordinaire de ces compositeurs dans la reconnaissance et la constitution d’un répertoire ukrainien. Répertoire qui s’est constitué à force de pugnacité, car pendant la très longue période soviétique, la musique, comme l’ensemble des productions intellectuelles et artistiques, est soumise à un minutieux contrôle et n’est admise que si elle glorifie l’empire. Il faut être têtu et rebelle pour composer de la musique ukrainienne. Le choix délibéré de ces compositeurs se veut une déclaration personnelle de résistance à l'oppression de la culture ukrainienne par la Russie impériale, l'Union soviétique et la Fédération de Russie moderne, souligne Igor Mostovoi, qui déclare par ailleurs soutenir toutes les initiatives visant à rendre à l’Ukraine ce qui appartient à l’Ukraine, citant l’exemple du Conservatoire national de Kyiv, débaptisé au profit de Piotr Tchaïkovski, à qui les Ukrainiens souhaitent redonner le nom de Conservatoire Boris Lyatoshynsky. Un génie tel que Lyatoshynsky devrait recevoir la reconnaissance qu'il mérite dans son propre pays. Donner aux rues et aux institutions le nom de personnes qui ont contribué à préserver la culture et résisté à l'oppression transmet un message fort au peuple ukrainien, en particulier en ces temps sombres.

Mykola Lysenko (Hrynky, 1842 – Kyiv 1912) a laissé derrière lui des opéras, des pièces pour piano, des compositions basées sur les poèmes de Taras Chevtchenko et des arrangements de chants populaires ukrainiens, de vrais diamants du patrimoine musical ukrainien. Pendant ses études à l’Université de Kyiv, il effectue un réel travail d’ethnomusicologie, collectant et classant quelque cinq cents chansons ukrainiennes traditionnelles recueillies auprès de kozbars, chanteurs et musiciens itinérants. Ses études tendent à dégager les spécificités du contenu mélodique ukrainien (aspect qui sera censuré dans les rééditions de ses travaux en Union soviétique). C’est au Conservatoire de Leipzig, où il étudie, que Lysenko prend conscience de son appartenance et de la reconnaissance nécessaire d’une musique ukrainienne. De retour à Kyiv, il se cogne cependant à la Société musicale impériale russe : son approche est trop libre, trop personnelle et bien trop ukrainophile. Intransigeant, Lysenko durcit ses positions : il ne composera aucune œuvre en langue russe, ni n'autorisera aucune traduction de ses travaux en russe. Même Tchaïkovski, qui voulut monter son Taras Boulbas à Moscou, ne put obtenir son accord : l'opéra serait joué en ukrainien, ou ne serait pas joué.1

Profondément influencé par les travaux et la personnalité de Mykola Lysenko, Boris Lyatoshynsky (Zhitomir, 1895 – Kyiv, 1968) a poursuivi son œuvre de valorisation de la musique et de la poésie nationales. L'un des célèbres poèmes mis en musique par Lyatoshynsky, « Yak bi meni ne tynochky » (« Si seulement je n'avais pas ces clôtures sur mon chemin ») sera interprété lors de notre concert. À juste titre appelé le « génie méconnu de la musique », Lyatoshynsky a composé de nombreuses œuvres majeures du répertoire musical ukrainien.

Années 1960, l'un des élèves de Boris Lyatoshynsky, un certain Valentin Silvestrov, jeune compositeur né en 1937, se voit exclu de l’Union des compositeurs soviétiques. Dès ses premiers travaux, celui qui deviendra le plus célèbre des compositeurs ukrainiens se pique en effet à la censure. Malgré une interdiction de voyager, il est cependant très tôt remarqué à l'étranger, au point que l'Union finit par accorder un peu plus de liberté à ce compositeur qui contribue in fine au rayonnement de l’URSS… Récupération dont Silvestrov n’a que faire : il revendique sa liberté créatrice en s’en prenant au conservatisme borné de l’Union. Il s’oppose à grand bruit à l’intervention armée en Tchécoslovaquie, qui connaît son Printemps de Prague, parti-pris pour la liberté qu’il affirmera de nouveau plus tard, en se rendant plusieurs fois sur le Maïdan. Refusant de composer avec le régime, l’Union ou le « ghetto » de l’avant-garde, dont il s’éloigne rapidement, préférant composer avec le silence, Silvestrov, que Mostovoi considère comme un génie vivant de la musique classique ukrainienne moderne, construira une œuvre très personnelle. Depuis la fin des années 1980, il est joué dans le monde entier. Y compris en Ukraine et en Russie… À travers sa musique, qu’il définit comme « une réponse et un écho à ce qui existe déjà », on peut entendre son rejet de tout intrusion dans son art. On entend l’effondrement de l’URSS. On entend aussi la perte de sa femme, Larissa. On entend dans ses Mélodies pour chœur a capella les voix des manifestants sur le Maïdan en 2014. À 85 ans, Valentin Silevstrov compose toujours. Il doit, pour la première fois de son existence, donner un son à l’exil.2

Chansons ukrainiennes

Mais revenons à notre récital de novembre, à la cathédrale Saint-Vlodymyr-le-Grand, qui jouxte le square Taras Chevtchenko, et au vœu d’Igor Mostovoi de faire tout ce qui est en [s]on pouvoir pour que la création artistique ukrainienne gagne les meilleurs théâtres, musées et galeries du monde et qu’elle soit reconnue comme un enrichissement pour le patrimoine mondial. Nous en sommes à la deuxième partie du concert, dédiée, avec Lysenko, Eytan Pessen et Konstantin Dankevich, à la chanson ukrainienne. À propos des chansons arrangées par Eytan Pessen, pianiste moderne et spécialiste de l'opéra né en Israël, Igor Mostovoi explique que chaque chanson montre le lien fort entre les cultures juive et ukrainienne. Cela s’entend si vous comparez, par exemple, la chanson ukrainienne « Il y a une haute montage » et la chanson juive de Mordechaj Gebirtig « Shlof shoyn mayn kind ». Il y a des ressemblances du point de vue mélodique, dans les harmonies et la structure des chansons.

Konstantin Dankevich, qui est né à Odessa et a étudié au Conservatoire d'Odessa, a été choisi pour clore le concert. Celui qui, pour Igor Mostovoi, représente, avec son style unique, le meilleur de la culture ukrainienne, au même titre que Lysenko, Lyatoshynsky et Silvestrov, a produit de nombreux chefs-d'œuvre, dont les opéras Nazar Stodolya et Bohdan Khmelnytskyi, basés sur des personnages de l'Histoire ukrainienne, des arrangements de mélodies et de chansons populaires ukrainiennes, des ballets et des symphonies. Vous entendrez les chansons composées par Dankevich sur les mots d’Ivan Franko, l’un des plus grands écrivains et poètes d'Ukraine, ainsi que le monologue de Bohdan Khmelnytskyi, deux pièces pour terminer ce concert sur une note d'espoir et de victoire, dont l'Ukraine a tant besoin aujourd'hui.

Une note d'espoir

Digne ambassadeur de son pays, qui se veut aussi engagé dans le développement et la modernisation de l'environnement culturel en Ukraine, Igor Mostovoi tient un discours fait d’ouverture sur le monde, de curiosité, d’enrichissement mutuel et de tolérance. Nous lui laissons les derniers mots de ce billet :

Je crois en la victoire de mon pays et en un avenir de liberté, où les artistes ukrainiens, comme le peuple ukrainien, seront libres de partager leurs pensées et leur art sans craindre d'être réprimés. Mon pays a toujours été une terre d'accueil et a vécu en paix sans la moindre ambition de s’en prendre à nos voisins ou à quelque pays que ce soit. L’Ukraine a toujours su démêler celles qui, parmi les valeurs en cours, étaient siennes et celles qui appartenaient à la Russie ou à l’Union soviétique. Elle s’est toujours battue pour la liberté d'expression, la liberté de pensée, le respect entre cultures, entre religions, fière de son identité multiple, de son énergie accueillante, de son pouvoir créatif. Ces valeurs sont naturelles à mon pays, elles l’ont été de tout mon vivant.

Igor Mostovoi : biographie

Écouter : O Matko moja, de Stanisław Moniuszko

Igor Mostovoi et Anastasia Rizikov en récital

Précédé d’une d’une lecture de poèmes ukrainiens par le comédien Olivier Martinaud

Le dimanche 27 novembre à 19h, Cathédrale Saint-Volodymyr-le-Grand (51 rue des Saints-Pères, Paris 6e). Entrée libre.

Programme

1. Trois Mélodies hébraïques de Ravel : Kaddish ; L'énigme éternelle ; Meyerke, mein Suhn

2. Anastasia Rizikov : Rhapsodie n° 2 « Shumka-Dumka » de Lysenko

3. Boris Lyatochinski : Si seulement je n'avais pas ces clôtures sur mon chemin ; Élégie

4. Valentin Silvestrov : Deux chansons sur la poésie de Stanislav Telniuk ; Adieu, ô monde

5. Trois chansons arrangées par Eytan Pessen : Mes pensées ; Entends-tu, mon frère ? ; Il y a une haute montagne

6. Anastasia Rizikov : Trois chansons ukrainiennes de Lysenko

7. Chansons et airs de Konstantin Dankevych : À midi ; Pourquoi m'apparais-tu dans un rêve ? ; Monologue de Bohdan Khmelnytskyi

Durée : environ 1h

1. Mykola Lysenko meurt en 1912. La Société musicale impériale russe lui survit cinq années, avant de disparaître… pour être remplacée en 1923 (sous Lénine) par l’Association russe pour la musique prolétarienne. Cette dernière, dissoute par Staline en 1932, sera remplacée par l’Union des compositeurs soviétiques, qui veillera à son tour à l’acceptabilité des œuvres.

2. Le 8 mars 2022, Valentin Silvestrov est pressé par ses amis et sa famille de quitter Kyiv. Il se réfugie à Berlin, à l’aide du pianiste russe Alexei Lubimov, qui a coordonné son exode avec des journalistes de la Deutsche Welle. Il s'y trouve toujours aujourd'hui.

L’ensemble des concerts et toute la programmation du festival Un Week-end à l’Est consacré à Odessa : ici

Notez que les recettes des concerts seront reversées à une association d’aide aux enfants d’Ukraine.