Propos recueillis par Olivier Pratte

Quand vous vous êtes rendue pour la première fois dans le Haut-Karabagh, est-ce que vous aviez déjà votre projet de film en tête ?

Non, pas du tout. Pour moi, ce voyage s’inscrivait plutôt dans une démarche identitaire, un retour, en quelque sorte, aux sources. Je suis née en Arménie et j’y ai grandi, mais je ne m’étais jamais rendue dans le Haut-Karabagh. J’avais également besoin d’assouvir ma curiosité. Je me suis liée d’amitié avec des locaux, j’ai vu des infrastructures, un parlement, j’y ai découvert une existence à part entière que j’ai tenté de dessiner, à ma façon, derrière la caméra.

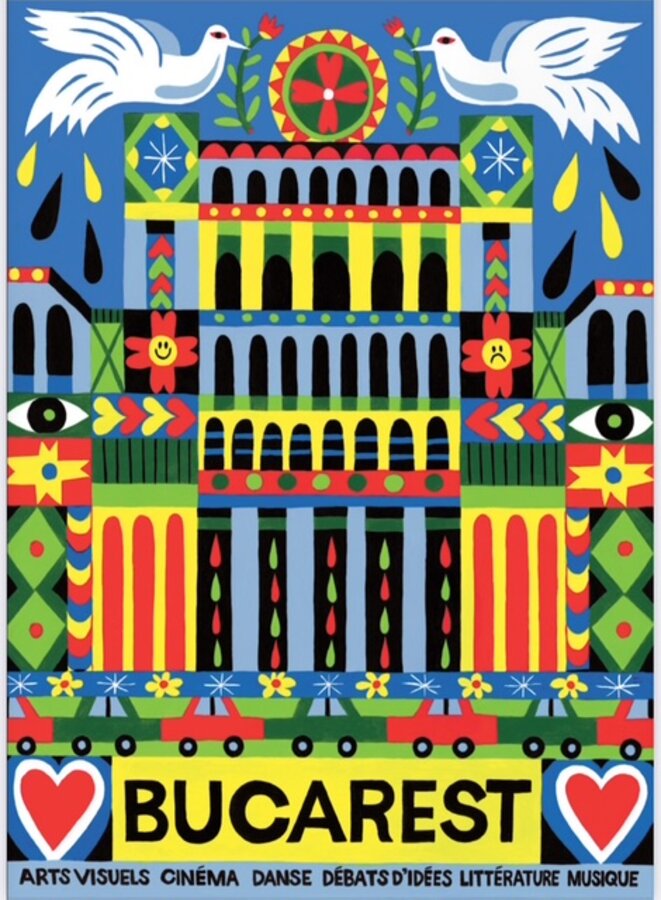

Agrandissement : Illustration 1

Trois ans après la sortie de Si le vent tombe, en 2023, l’Azerbaïdjan a conquis le Haut-Karabagh et se l’est approprié. Est-ce que depuis cette conquête, votre film contribue à la reconnaissance d’un pays qui n’est pourtant plus ?

Oui, en tant que cinéaste, je n’ai jamais voulu porter de drapeau, mais c’est vrai que le film dévoile des paysages, des personnes, des idéaux qui donnent vie à ce pays de la République du Haut-Karabagh qui n’est pas. Je ne m’attendais pas non plus à ce que du jour au lendemain, des milliers de résident.e.s du Haut-Karabagh doivent s’exiler, tourner le dos à leur passé, s’entasser dans des voitures le long du corridor de Latchine et chercher refuge en Arménie. Aujourd’hui, le Haut-Karabagh est une région fantôme, qui n’a pas été repeuplée. Ses immeubles, églises, maisons ont été laissés à l’abandon. Beaucoup d’effets personnels s’accumulent dans la poussière.

Le contraste entre la scène d’exode massif sur le Latchine en 2023 et celle où le personnage principal, Alain, un expert en aviation français, arrive dans le Haut-Karabagh par la même route, endormi et réveillé par le chauffeur de taxi qui tente de lui montrer les paysages montagneux qui l’entourent, est saisissant. Peut-on dire qu’Alain, à l’image d’une bonne partie du monde, était inconscient de l’existence de cette république qui se révélait à lui ?

Alain se rend dans le Haut-Karabagh pour le boulot et rien d’autre. Il doit mener son audit à l’aéroport de Stépanakert et en faire un rapport. L’aéroport, tout comme la république, est fonctionnel, prêt à être reconnu et accueillir des vols, sans toutefois l’être. Il représente un monde de possibilités qui ne se matérialise pas. Alain devient une sorte de courroie de transmission entre la République du Haut-Karabagh et le monde.

Plus le film avance, plus on sent qu’Alain, en débit de son mandat, s’imprègne du quotidien du Haut-Karabagh. Cette région commence à son tour à exister en lui, dirait-on.

Je crois aussi, même si je n’aime pas appuyer en ce sens. C’est au public de le constater, à travers les silences, les déambulations, les interactions d’Alain. Un soir, par exemple, la femme de son chauffeur de taxi vient d’accoucher et il l’apprend en même temps que lui. De retour dans sa chambre d’hôtel, à la place de s’affaler comme il le faisait plus tôt dans le film, Alain décide de déambuler sur l’artère commerciale de Stepanakert et d’acheter, pour le nouveau-né du chauffeur, un habit de bébé qu’il voit par hasard sur une devanture. Il ne sait pas pourquoi il le fait, mais il le fait. On sent, peut-être, un début d’attachement, du moins pas une indifférence totale.

Alain est lié aussi à un autre personnage récurrent du film, Edgar, sans jamais pourtant lui adresser la parole.

C’est vrai que malgré eux, Alain et Edgar sont engagés dans un dialogue. Les actions d’Alain affectent le cours de la vie d’Edgar, et ensemble ils tissent en quelque sorte une toile de l’espace géographique dans lequel ils se retrouvent. Quand Edgar est à la recherche de sa vache qu’il a perdue, par exemple, Alain, alors en plein travail, allume l’éclairage du tarmac et la vache est retrouvée. C’est comme si le monde étranger d’Alain n’était pas dissocié de celui d’Edgar et le confirmait, ou le validait.

Agrandissement : Illustration 2

Dans une scène du film, un employé énumère les pays voisins de la République du Haut-Karabagh qui seraient des alliés (la Géorgie et l’Arménie) de la république et ceux qui en seraient des ennemis (l’Azerbïdjan, la Turquie). Puis il indique la Russie, et s’en suit un silence. Ce blanc était-il calculé ?

La vérité, je n’ai pas su quel mot employer ou comment catégoriser ce pays. La Russie s’est proclamée alliée de l’Arménie, mais au moment de l’offensive de l’Azerbaïdjan, n’a pas pu faire respecter le cessez-le-feu que Poutine avait négocié en 1994. Pendant que le monde était rivé sur l’Ukraine (et avant, sur la Yougoslavie), la Russie s’est retirée de ses engagements envers l’Arménie.

Et après ce vent de 2023 qui est tombé sur la République du Haut-Karabagh, vous croyez son envol toujours possible ? Cet aéroport va-t-il rouvrir un jour ?

Je crois que les dés sont jetés, mais la république est à l’image de cette fiction qu’Edgar vend aux locaux avec son eau d'aéroport qu’il prétend venir de sources montagneuses. Les habitants croient à une eau des sources de leurs montagnes, tout comme la fiction de cette république pourrait finir par devenir réalité.

Nora Martirosyan en quelques mots

Née en 1973 à Erevan, Nora Martirosyan est artiste et cinéaste. Après des études à l’Académie des Beaux-Arts en Arménie, elle parcourt l’Europe et sort diplômée de la Rijksakademie van Beeldende Kunsten à Amsterdam et du Fresnoy, Studio national des arts contemporains. Elle partage sa vie entre l’enseignement et la réalisation de films. Enseignante dans les écoles des Beaux-Arts, elle est lauréate de la Villa Médicis pour la session 2013-2014.

Son premier long métrage, Si le vent tombe, émerge après un long travail soutenu notamment par l’atelier de la Cinéfondation du Festival de Cannes et la Villa Médicis. Sélectionné et primé dans de nombreux festivals Si le vent tombe est le premier film arménien en Sélection Officielle du Festival de Cannes depuis 1965 et représente l’Arménie pour les Oscars 2021.