Propos recueillis par Olivier Pratte

Olivier Pratte : Est-ce que vous pouvez en dire plus sur l’empreinte qu’a laissé la communauté juive roumaine en France ?

Felicia Waldman : À partir de la fin du XIXe siècle, des personnalités juives déjà actives dans la culture roumaine ont commencé à s'installer en France, dans la plupart des cas poussés par l'antisémitisme ou par l'espoir d'y trouver un épanouissement professionnel et personnel qui leur étaient moins accessibles, voire refusés, en Roumanie. Il y avait notamment le linguiste Lazar Șăineanu, l’historien Elias Schwarzfeld, les artistes Tristan Tzara, Victor Brauner, Isidore Isou et Idel Ianchelevici, les écrivains Paul Celan, Benjamin Fondane, Gherasim Luca, Ilarie Voron, le philosophe Serge Moscovici et même des actrices et acteurs, Maria Ventura, Jean Yonnel et Nadia Gray. Au festival, nous allons parler de la vie personnelle et des réalisations professionnelles de ces personnes exceptionnelles en soulignant les défis qu'elles ont dû surmonter et les contributions qu'elles ont néanmoins réussi à apporter aux cultures de la Roumanie et de la France, créant ainsi des liens solides et indissociables entre elles.

OP : Est-ce que ces figures ont également façonné votre vision du monde ?

FW : Ces personnes étaient déjà des figures culturelles importantes lorsqu’elles ont quitté la Roumanie. Elles ont influencé les cultures roumaines et françaises. On nous enseignait leurs œuvres à l’école. Certaines d'entre elles ont été touchées par la Seconde Guerre mondiale, d'autres par la Shoah, comme le poète Benjamin Fondane qui s’est installé en France avant d'être déporté à Auschwitz. L’actrice Maria Ventura et l’acteur Jean Yonnel étaient tous les deux dans la Résistance pendant la guerre et ont été décorés. Ce ne sont que deux exemples parmi tant d’autres qui ont marqué l’histoire culturelle de la France et de la Roumanie.

OP : Est-ce qu’en participant à la Résistance, ces figures échappaient à la Shoah ?

FW : Maria Ventura, par exemple, a survécu, mais elle ne s’est pas impliquée dans la Résistance pour survivre. Si elle avait voulu échapper à la Shoah, elle aurait pu tout simplement fuir la France. Elle voulait se battre pour la France et pour un meilleur pays. Beaucoup de Juifs ont combattu dans la résistance française tout comme des Franco-Roumains qui n’étaient pas juifs. C'est drôle parce que des Juifs roumains de la Résistance se sont trouvés à être camarades de grands antisémites roumains.

OP : Au-delà du lien avec votre propre identité, comment vous est venue l’idée de vous dédier aux études hébraïques ?

FW : Je suis juive roumaine, donc bien sûr, cela m’a influencé, mais en même temps, pour vous dire la vérité, j'ai commencé à travailler dans ce domaine en 1998, où il n'y avait pas d'études juives à proprement parler en Roumanie. J’ai approché le ministère de l'Éducation à Bucarest pour ouvrir un centre d'études hébraïques qui a vu le jour en 1999. Depuis, je le dirige et suis responsable du master en Culture et Civilisation hébraïques, de conférences, de publications et ainsi de suite. Le centre existe depuis maintenant seize ans. C’est l’un des plus anciens de l’université de Bucarest. Parmi nos diplômés, nous avons des diplomates, des journalistes, des représentants culturels.

OP: La Shoah a laissé, j’imagine, une très grande empreinte sur la Roumanie ?

FW : Juste pour donner une idée, lors du dernier recensement de la population en Roumanie, environ 3900 personnes se sont déclarées juives. Et avant la Seconde Guerre mondiale, il y en avait presque 800 000. En termes de perte de vies juives pendant la Seconde Guerre mondiale, la Roumanie a été le deuxième pays le plus affecté. La moitié de la population juive roumaine a été décimée, passant à ce moment de 800 000 à 400 000.

OP : Votre famille a-t-elle résisté ?

FW : Oui, ma famille est restée à Bucarest et a été soumise à la législation antijuive. Heureusement, elle n’a pas été déportée. Mes arrière-grands-parents étaient restés dans ce qui est aujourd'hui la République de Moldavie, là où leurs parents étaient nés et vivaient. Mes grands-parents se sont installés en Roumanie au début du 20e siècle après la Première Guerre mondiale, mais leurs parents qui étaient restés en Moldavie ont été dénoncés et tués pendant la Shoah.

OP : Malgré cette perte tragique de vies, l’héritage culturel juif se fait-il toujours sentir en Roumanie ?

FW : Il se fait toujours sentir, mais malheureusement, il s'effrite. Des huit cents cimetières qui sont historiquement juifs en Roumanie, par exemple, on en trouve environ encore seulement cent dans des lieux où vivent des Juifs. Environ sept cents cimetières ont été abandonnés parce qu'il n'y a plus de Juifs. Il y a aussi des synagogues dans des endroits où il n'y a plus de Juifs. L'entretien de tous ces lieux est devenu impossible. Il y a d'autres types de patrimoine juif. Des bâtiments communautaires construits par des architectes juifs comme des hôpitaux, des écoles, des cliniques, entre autres. La plupart d'entre eux n'appartiennent plus à la communauté juive parce qu'ils ont été nationalisés par les communistes et après, elle n'a pas pu les récupérer. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont des hôpitaux d'État, certains sont des écoles d'État, mais ils sont toujours là.

OP : Le communisme a donc réellement endommagé la vie juive en Roumanie ?

FW : C'est une longue histoire. Le régime communiste a nommé un Rabbin, Moses Rosen, qui est jusqu'à aujourd'hui une figure très controversée. Il était en bons termes avec les deux présidents du régime communiste du pays et il a réussi à préserver une forme de vie juive et les synagogues. Mais en contrepartie, il a conclu des ententes avec les États-Unis et réussi à obtenir des faveurs, dont le droit des Juifs de quitter la Roumanie, en échange d'argent versé au parti communiste par Israël ou les États-Unis. En ce sens, il a fait des Juifs roumains une marchandise.

Le fait de pouvoir aller à la synagogue ne garantissait pas non plus la préservation d’un niveau de vie. Les Juifs qui choisissaient de vivre librement leur judaïsme, et donc d'aller à la synagogue, ne pouvaient pas obtenir des postes de directeurs dans la société roumaine, par exemple. Ce n'était pas une politique officielle, mais elle était en vigueur, mentionnée nulle part. Si l'on tenait à obtenir des postes traditionnellement réservés aux non-juifs, il fallait renoncer à son identité juive, ou quitter le pays.

OP : La communauté juive roumaine se trouve-t-elle aujourd’hui plus tissée serrée ?

FW : Des programmes sont organisés pour rassembler les habitants de différentes villes, en dehors de Bucarest, et plus isolés. Toute la communauté est liée à travers le pays et on se côtoie à la synagogue. Aujourd’hui, malgré l'abandon de plusieurs bâtiments, nous pouvons mener vie juive à notre façon, portée par une communauté qui n'est pas isolée.

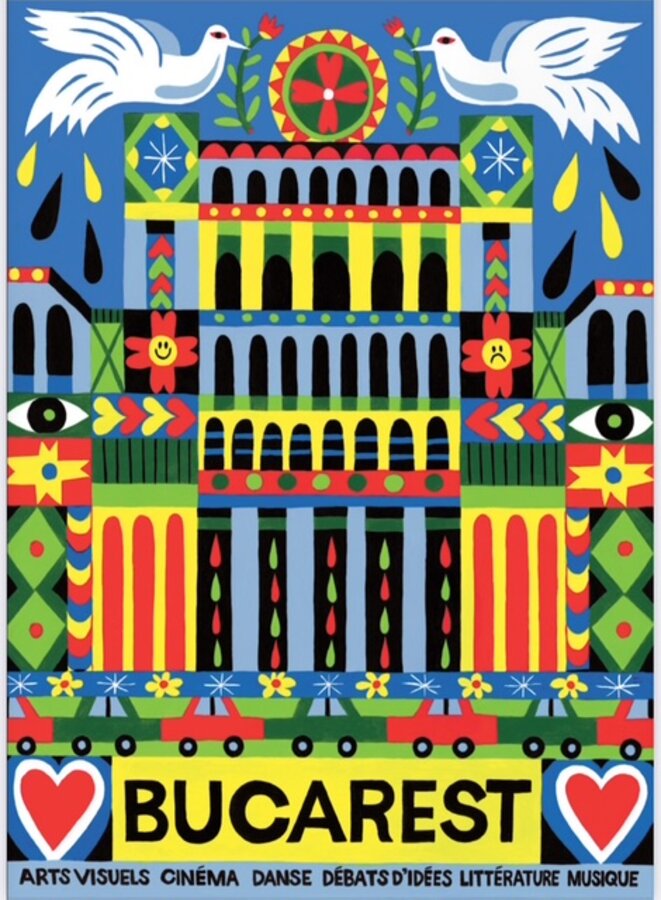

Entre Bucarest et Paris : un héritage juif partagé

Avec Felicia Waldman et Anca Tudorancea

23 novembre au Reid Hall – Columbia Global Centers (Paris)

Réservations : www.weekendalest.com