Agrandissement : Illustration 1

Vous êtes, Martin Duplantier, très lié à l’Ukraine. Quelle image avez-vous de ce pays ?

J’ai l’image d’un pays vaste, divers, à l’histoire riche et au passé contrasté. À la gastronomie fabuleuse et à la créativité trop méconnue. J’ai l’image de plusieurs Ukraine, des paysages merveilleux des Carpates aux plaines du Sud, des villes aux fortes personnalités comme Lviv et Kharkiv, en passant par Poltava et Odessa. Mais j’ai surtout vu un peuple qui s’est uni pour ses valeurs, qui s’est battu pour sa liberté et qui fait preuve, en si peu de temps, d’une maturité démocratique époustouflante.

Dès le début de la guerre vous avez été happé par l’urgence de la situation de vos proches en Ukraine, famille et amis. Mais dès la fin du mois de février, par le biais de l’association que vous dirigez, AMO, votre aide a changé d’échelle : vous avez lancé une vaste campagne pour accueillir vos consœurs et confrères touchés par la guerre. En réponse à la destruction du pays, vous avez constitué une équipe d’architectes qui s’est aussitôt attaqué au sujet de sa reconstruction. Quel est le bilan des pertes aujourd’hui ?

Nous nous sommes en effet attachés à répertorier les pertes patrimoniales : elles sont abyssales. Les édifices remarquables, qu’ils soient publics ou privés, d’époque lointaine ou du XXe siècle. L’Ukraine a un patrimoine d’une diversité incroyable, c’est vraiment un livre ouvert sur l’histoire. Ce qui m’a le plus frappé dans ces recherches, c’est la capacité de ces villes, plutôt à l’Est du pays, à se reconstruire plusieurs fois sur elles-mêmes. Des éléments structurants, comme la gare, peuvent voir leur position dans la ville bouger plusieurs fois au cours du siècle passé : c’est le destin cruel de ces territoires qui ont été le théâtre de combats successifs.

Nous nous sommes concentrés sur 5 territoires : Mykolaïv, Soumy, Kharkiv, Tchernihiv et Marioupol. Malheureusement, pour ce dernier, nos recherches ont dû vite s’arrêter. Pour les quatre autres, nous avons des contacts sur place qui nous aident à croiser les informations que nous glanons ici et là. Un vrai travail d’archivage est aussi nécessaire : ces archives sont plus ou moins exhaustives et elles sont dispersées sur tout le territoire, rendant la tâche compliquée.

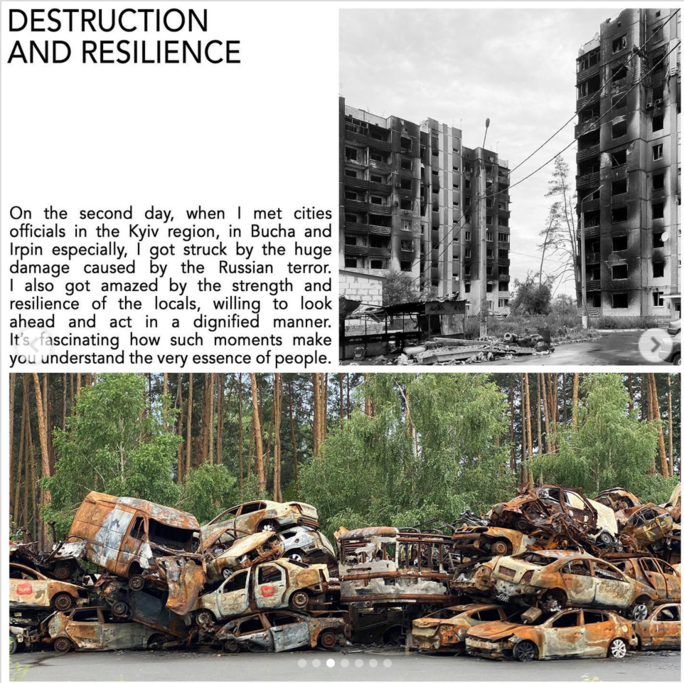

Aujourd’hui, nous sommes dans la phase de mise à jour des cartes des pertes patrimoniales et en même temps dans la phase projet : à Boutcha, pour un centre culturel franco-ukrainien, à Tchernihiv pour la reconstruction du premier musée de la culture ukrainienne, dans l’Oblast de Tchernihiv pour préparer le long terme, et dans les écoles à travers le pays, où nous développons un programme pour construire des abris anti-bombes à double usage.

On articule donc temps court et temps long, projets structurants et micro-échelle.

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

Comment ces pertes sont-elles vécues par les Ukrainiens ? L’identité d’une ville et de ses habitants est intimement liée à son paysage architectural…

Ces pertes sont une atteinte à l’identité d’un peuple, de sa culture, de son lien au territoire. Il est très important, avec nos confrères ukrainiens et nos partenaires sur place, de faire pédagogie à ce sujet : en temps de guerre, il paraît plus essentiel de se concentrer sur l’aide humanitaire et sur les premiers besoins. C’est tout à fait vrai et légitime. Mais il faut aussi regarder le temps plus long et la stratégie d’annihilation culturelle qui sous-tend ces attaques sur les cœurs historiques et sur les bâtiments emblématiques d’un lieu. Nous allons organiser courant décembre à Kyiv une grande conférence sur le sujet patrimonial afin de fédérer et de faire adhérer le plus grand nombre de décisionnaires à cette stratégie de protection.

Comment, concrètement, reconstruire un patrimoine détruit ? Peut-on reconstruire à l’identique ? Est-ce souhaitable ?

Il n’y a pas de recette toute faite. Nous allons nous appuyer sur l’expertise française en la matière, via la Cité de l’architecture par exemple, afin de faire valoir une approche fine et réaliste.

Le choix de reconstruire ou pas à l’identique revient au peuple ukrainien : on a tous en tête des exemples à Reims, Berlin, Dresde, ou même Notre-Dame, qui peuvent à chaque fois s’expliquer et générer un lien avec le passé et une identité potentiellement renouvelée.

C’est un chantier vertigineux, sans doute votre plus grand engagement en tant qu’architecte. La guerre a été le révélateur pour les Ukrainiens d’une force de mobilisation et de résistance extraordinaire. Avez-vous appris de vous-même et de la profession depuis février ?

J’ai surtout beaucoup appris des Ukrainiens et de leur formidable capacité à se mobiliser, à s’entraider, à faire corps coûte-que-coûte. L’absence de haine dans leur discours m’a aussi beaucoup inspiré… Je n’ai entendu aucun mot haineux lors de mes passages là-bas. Même à Boutcha, même à Irpin ou plus récemment à Izioum, fraîchement libérée de sept mois d’occupation. C’est incroyable. Quelle force d’esprit ! J’ai en revanche entendu beaucoup d’humour dans les discussions, et un optimisme à toute épreuve. Au fond, ils ont en quelque sorte déjà gagné la guerre, dans les cœurs et dans les esprits. Il faut maintenant la gagner sur le terrain.

Et pour ce qui est de mon engagement en tant qu’architecte, je crois que l’essence même de l’architecture est de protéger les corps, mais aussi les esprits : l’architecture est à la fois une carapace commune et un moment de culture. Un trait d’union entre les générations, entre un lieu et des habitants. Alors, oui, quand on fait face à ces situations d’horreur et de terreur, on sort de sa condition d’Européen de l’Ouest, et on fait corps avec ceux qui défendent nos valeurs et notre liberté. Nous le devons à tous ces garçons et ces filles qui tombent sur le front.

* Les images proviennent du compte Instagram de Martin Duplantier.

Agrandissement : Illustration 4

Une rencontre avec l'architecte Martin Duplantier et la journaliste Natalya Guzenko Boudier, présidente de l’association culturelle franco-ukrainienne Amuse A Muse :

« Reconstruire l’Ukraine », le 26 novembre 17h, au Centre tchèque de Paris, 18 rue Bonaparte 6e