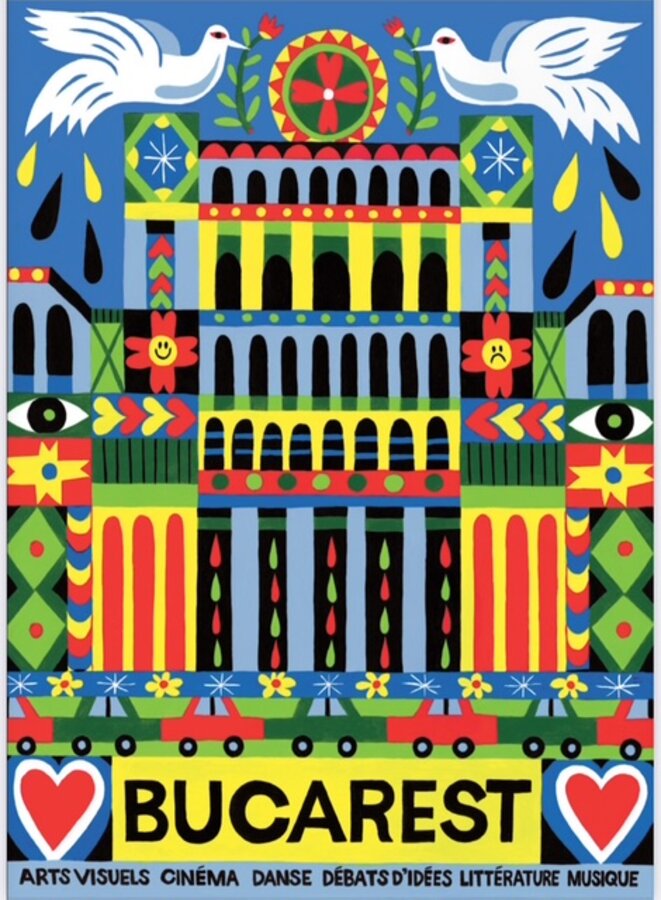

Agrandissement : Illustration 1

Serhiy Jadan est né dans la région de Louhansk, dans l’est de l’Ukraine, mais sa ville de cœur est Kharkiv. Il était sur la place de la Liberté, en 2014, aux côtés des centaines de personnes venues défendre le bâtiment de l’administration locale que les Russes et prorusses tentaient de prendre. Il y était encore, quand récemment un obus s'y est enfoncé, faisant voler en éclats les vitres du même bâtiment. La liberté, pour nous aujourd’hui, ce n’est pas une idée abstraite, c’est devenu la valeur première. Aujourd’hui, je comprends cette idée comme la possibilité de conserver sa dignité, et son authenticité.1 Depuis le début de la guerre Serhiy Jadan n’écrit plus. Il se consacre à l’aide humanitaire et au soutien à l’armée ukrainienne. C’est une question d’empathie, explique-t-il. Quand tu vois chaque jour des gens tués, des maisons détruites, parler des conventions de la littérature ou de la culture, ce n’est pas très honnête je trouve. Ce n’est sans doute pas la bonne démarche, peut-être qu’il faut écrire en temps de guerre. Mais je n’en ai pas l’envie [... ] tu comprends tout ce que cela a d’artificiel, tu comprends que la réalité est plus forte désormais.2 Mais il continue de jouer avec son groupe, dans le métro, dans les abris antiaériens, pour remonter le moral des gens.

Écrivain et poète culte, rock star et militant, Serhiy Jadan a reçu ce 23 octobre le Prix de la Paix des libraires allemands 2022 pour « son œuvre artistique remarquable et son action humanitaire, tournée vers les personnes victimes de la guerre, qu'il aide au péril de sa vie ».3 Plus tôt, cette année, il avait également reçu pour son roman L’Internat (traduit de l’ukrainien par Iryna Dmytrychyn, Éditions Noir sur Blanc, 2022) le Prix Hannah-Arendt pour la pensée politique.

L'étau

L’Internat se déroule en 2015. Où, précisément, nous ne le savons pas. Dans un espace transformé par la guerre, fait de neige sale, de boue, de voitures et de chars calcinés, de silhouettes noires des pommiers qui ne donnent plus de fruit, de champs de tournesols morts debout, de steppes glacées, de maisons coupées en deux, de cadavres d’humains et d’animaux. Quelque part dans le Donbass aux prises avec le conflit entre séparatistes soutenus par Moscou et ceux qui n’ont rien demandé, qui veulent vivre sans se poser de question, ne lisent pas les journaux et n’écoutent pas les infos. Ceux qui ne se souviennent pas pour qui ils ont voté la dernière fois, ceux qui ne veulent pas prendre parti. Comme Pacha, « un simple prof de langue », qui se laisse convaincre par son père de traverser la ligne de front pour aller chercher son neveu, Sacha, placé à l’internat par sa sœur, alors que la guerre se referme comme un étau sur la ville que les oiseaux ont désertée.

L’armée régulière a reculé, dans quelques heures le « nouveau pouvoir » occupera ses anciennes positions. Jadan nous plonge dans la nuit avec une grande force d’évocation et une rare acuité. Dans un style qui lui est propre, cru, direct et imagé, il donne forme au chaos, dans un grand livre qui tient à la fois du témoignage et de la poésie. Les indications de lieu sont floues. On marche à l'aveugle : les routes sont effacées, impraticables ou trop exposées aux tirs. Les positions ne sont pas claires. Personne ne sait rien des combattants : « Qui sont ces gens ? Comment leur parler, pour expliquer quoi ? ». On distingue à peine leurs uniformes. Les drapeaux à leurs chars n’ont plus de couleurs. Ce qu’on sait, c’est qu’ils sont venus un jour, de plus en plus nombreux, avec leurs baskets blanches toutes neuves, probablement acquises récemment, peut-être même pour ce pays, pour cette guerre.

Jadan parvient à faire ressentir le sentiment d’irréalité qui accompagnent ces temps chavirés. La peur omniprésente, même chez les pigeons et les chiens. Peur des hommes, tous tueurs potentiels. Peur d’être pris pour cible. Peur de ne pas pouvoir expliquer aux postes de contrôle pourquoi on est sorti de chez soi, parce que sortir de chez soi est devenu anormal et suspect. L’angoisse, les regards méfiants, les gestes hostiles. L’urgence, « il faut partir d’ici ». La colère devant les petits truands qui tirent profit du branle-bas, comme ce chauffeur de taxi qui demande un prix exorbitant pour sa course : « on a eu peur ensemble, on a tremblé ensemble, pourquoi me plumer maintenant » ? Le sentiment de responsabilité et d’impuissance devant les femmes et les enfants que nous n’avons pas su protéger. Les « personnes déplacées » qui, dans la précipitation du départ, n’ont emporté que le peu qu’elles pouvaient, un bijou, des ustensiles de cuisines, les oreillers, qu’elles serrent contre elles de peur qu’on leur enlève et qu’il ne leur reste plus que la faim et le froid. Les autres, qui sont restées, au risque de finir criblées de balles.

Où a-t-elle laissé ses vêtements ? Où est sa maison ? Quand est-ce qu’elle la retrouvera ? La moitié d’entre eux n’a plus de maison : ils se sont dispersés dans les bourgades alentour, en sont sortis en wagons interminables, se sont perdus à travers le monde. Combien de temps leur faudra-t-il pour revenir ? Et lorsqu’ils reviendront, reconnaîtront-ils leur maison ? Car avant, tout cela avait un aspect complètement différent. Aujourd’hui, il est difficile d’y reconnaître quoi que ce soit : des logements sans voix, des rues sans lumière, des places sans oiseaux.

De l’internat à la prise de conscience et à la naissance d’un esprit de résistance

«L’histoire est une chose que personne n’a le droit de vous prendre ». Ces mots, Jadan les fait dire à un journaliste étranger qui, pour être cynique et blasé, n’en reste pas moins éclairé. Il y aura aussi les mots de Nina, la courageuse directrice de l’internat, qui semonce : cela fait longtemps qu’il fallait prendre position et décider de quel côté vous êtes. Mais vous vous êtes habitué à vous cacher toute votre vie. Vous avez pris l’habitude de considérer que vous n’y êtes pour rien, qu’il y a toujours quelqu’un qui réglera les choses pour vous, que quelqu’un décidera de tout. Non, personne ne réglera, personne ne décidera. Pas cette fois. Parce que vous avez tout vu et que vous saviez tout. Mais vous vous êtes tu, vous n’avez rien dit. Au gré des rencontres, de refuges en cantines, le long d'interminables marches, avec des inconnus, vers des lieux incertains, Pacha se transforme. L’Internat tient du roman initiatique. Trois jours dehors, avec la guerre aux trousses et la mort qui rôde, auront suffit pour que de prof sans histoire Pacha se révèle à lui-même un homme alerte et fort, capable de courage, un homme digne, qui se préoccupe du sort des autres, qui sait ce que signifie aimer, écouter, protéger, et ce que signifie le mot maison, rentrer à la maison. À la fin du livre, changement de narrateur : c’est à Sacha que Jadan confie les mots de la fin, et nous comprenons que cette métamorphose qui s’est accomplie chez Pacha a germé aussi chez Sacha et qu’elle vaut aussi pour demain, pour l’avenir.

Impossible de lire ce livre aujourd’hui sans se dire que cet avenir a sans doute déjà commencé. Qu’il a commencé en février, avec le grand souffle de résistance qui soulève l’Ukraine.

L’INTERNAT DE SERHIY JADAN : LES PRÉMISSES D’UNE GUERRE

Serhiy Jadan sera à la Maison de la poésie le 24 novembre à 19h pour parler de L’Internat et de la vie aujourd’hui en Ukraine. Julie Clarini, cheffe du service Idées de L’Obs, animera la rencontre. Vous pouvez réserver ici.

La veille, le 23 novembre à 20h, Serhiy Jadan sera en concert à la MPAA / Saint-Germain avec son groupe, JADAN I SOBAKY.

Les recettes du concert seront reversées à une association qui vient en aide aux enfants d’Ukraine. Réservation ici.

1. Courrier international, "Serhiy Jadan, le gardien de Kharkiv"

2. La Croix, "L’Ukraine en guerre de Serhiy Jadan, la liberté comme valeur première"

3. Arte, "Et pourtant il faut parler même en temps de guerre"