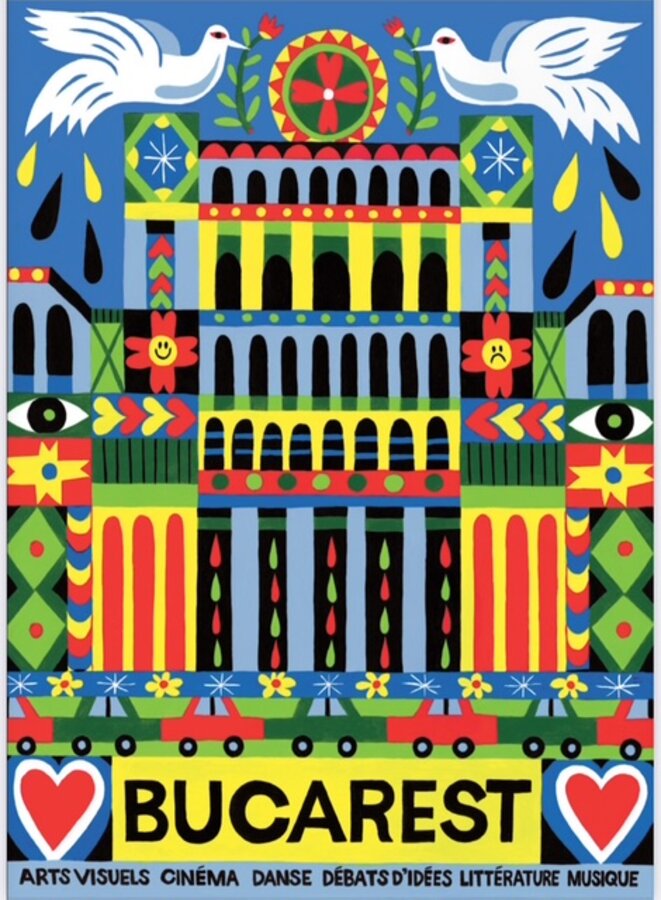

Agrandissement : Illustration 1

J’écris ce texte le jour où l’armée ukrainienne a repris Kherson. Ville du sud de l’Ukraine, Kherson est la seule capitale régionale sur deux douzaines à avoir été prise par l’armée russe depuis le 24 février. Huit mois après s’être emparée de Kherson, et environ quarante jours après avoir pompeusement déclaré que la ville faisait partie de la Russie, l’armée de Poutine a fui la ville.

C’est la troisième fois cette année que l’armée russe est mise en déroute par les Ukrainiens. La première fois, à la fin mars, les Russes ont vidé les territoires occupés en deux jours autour de Tchernihiv, Soumy, et Kyiv, craignant d’être encerclés et anéantis. La deuxième fois, en septembre, les Ukrainiens ont repris des milliers de kilomètres carrés dans la région de Kharkiv, au nord-est du pays.

Pour une raison mystérieuse, l’armée russe, autoproclamée deuxième puissance armée mondiale, non seulement cède régulièrement des territoires qu’elle avait occupés, mais bat en retraite devant l’armée d’un pays qui compte trois fois moins d’effectifs et beaucoup moins de ressources. Pourquoi ?

La réponse à cette question peut nous en dire long sur l’Ukraine, sur la Russie, mais aussi sur l’Europe et sur l’humanité. L’un des traits caractéristiques de l’histoire ukrainienne des dernières décennies est le remarquable entêtement des Ukrainiens dans leurs convictions. Nous sommes une partie de l’Europe, croyaient les Ukrainiens, et ils n’ont pas écouté les conseillers étrangers leur disant qu’ils ne devraient pas faire preuve d’autant d’assurance. Nous devons devenir membre de l’Union européenne, croyaient les Ukrainiens, et ils ont été suffisamment têtus pour ignorer l’opinion des conseillers étrangers selon laquelle, oui, peut-être un jour, mais pas maintenant. Nous l’emporterons contre la Russie, croyaient enfin les Ukrainiens, même pendant ces jours sombres de février, quand tout le monde pensait que Kyiv serait prise en trois jours.

Comment expliquer cette conviction, voire cette foi ? Comment expliquer le fait que des dizaines de milliers d’hommes et de femmes se soient portés volontaires dans l’armée ukrainienne sans aucune expérience militaire, croyant en la victoire de l’Ukraine ? Comment expliquer que des millions d’autres personnes aient soutenu l’armée en envoyant de l’argent, des voitures, des équipements, des vêtements, des drones et de la nourriture ? Comment expliquer que dans les territoires occupés des mouvements clandestins aient continué à afficher les symboles nationaux des Ukrainiens, au risque d’être exécutés par les soldats russes ?

Cela peut s’expliquer par un ensemble de valeurs déterminant qui se retrouve dans l’Ukraine d’aujourd’hui, et que j’appellerais éthos du guerrier. Par éthos du guerrier, j’entends non seulement la volonté et la capacité de se battre, quand votre communauté est en danger, mais aussi la capacité à tendre, obstinément, vers ce en quoi vous croyez, et à atteindre votre but.

L’éthos du guerrier n’est pas un particularisme ukrainien. Il est l’un des piliers fondateurs de l’Europe en tant qu’entité culturelle et politique. En redécouvrant cet ensemble de valeurs, les Ukrainiens rendent une chose essentielle à l’Europe. Certes nous recevons, avec une immense reconnaissance, l’aide de l’Europe et du reste du monde libre, mais nous donnons quelque chose en retour. Quelque chose qui peut aider l’Europe à retrouver foi en elle-même. À être confiante, pas seulement dans le doute de soi.

L’histoire de l’Europe a reposé sur deux piliers, deux ensembles de valeurs. Le premier était l’agora, la place du marché, lieu de rencontres et d’échanges. Les gens s’y rassemblaient et échangeaient des biens, de l’argent, des services, mais aussi des idées, des expressions et des expériences. Ils n’y venaient pas seulement pour gagner, mais aussi pour se réjouir des gains des autres. L’agora a créé un éthos bourgeois où tout le monde gagne.

Mais il existe un autre lieu, l’agôn, où les gens s’affrontent et se mesurent à autrui. On s’y rencontre pour décider d’un gagnant. Dans cette rencontre, l’un gagne et l’autre perd. Il n’y a pas d’échange possible. Si vous êtes victorieux, vous ne pouvez échanger votre victoire contre autre chose. Vous ne pouvez la vendre, vous la garderez pour toujours. Vous êtes couronné d’un statut qui pourrait s’appeler dignitas. Dignitas est une chose qui ne peut jamais vous être retirée, même après votre mort. L’agôn a engendré l’éthos du guerrier.

L’agôn et l’agora sont les deux piliers d’une société saine. Retirez l’un d’eux et vous ouvrirez à toutes les pathologies.

Si vous construisez une société sur la seule idée d’agora, vous n’obtiendrez qu’une infinité d’échanges et de compromis. Si l’échange est sans fin, un jour vous accepterez l’idée que même la vie d’un être humain peut être marchandée. Vous vendrez un être humain. Et si vous croyez que les compromis peuvent être infinis, vous pactiserez avec le diable. Un vieux conte allemand nous a mis en garde contre l’idée de faire un pacte avec le diable. Il s’appelait Faust. Il mettait en garde : ne tente jamais de faire un pacte avec le diable. Ne va jamais sur la place du marché avec le mal.

Mais si vous construisez une société sur la seule idée de l’agôn, de l’éternel combat, vous tombez dans un autre piège. Si la seule forme de relation que vous pouvez entretenir avec un être humain en est une de lutte, de combat, de compétition, de partie à un gagnant et un perdant, vous ne verrez jamais poindre une lueur de solidarité. Vous obtiendrez une société d’adversaires compétiteurs qui se transformeront progressivement en ennemis. Une société de guerre de tous contre tous.

Dans leur forme radicale, l’agôn et l’agora peuvent conduire au cauchemar, mais en eux-mêmes ils renferment aussi une part de vérité. L’agora vous procure la joie de la rencontre : en faisant des gagnants de tous ses participants, chaque rencontre devient un heureux voyage. L’agora ouvre la voie à une joie et à une solidarité mutuelles.

Les valeurs incarnées par l’agôn, quant à elles, font significativement contrepoids à ce monde de solidarité. Elles dessinent des lignes rouges au-delà desquelles l’échange est impossible, où rien n’est remplaçable. Il est des choses que vous n’échangerez jamais, ne remplacerez jamais, et dont vous ne tolérerez jamais la disparition. Un être humain, un être vivant que vous aimez, votre patrie, votre dignité.

L’agôn est un régime de notre existence qui rend l’agora possible. L’agora est un régime de notre existence qui donne du sens à l’agôn. Nous nous battons pour protéger l’agora, c’est-à-dire notre bonheur commun ; mais nous sommes dans l’agora seulement jusqu’à une certaine limite, au-delà de laquelle l’échange équivaut à une traîtrise.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’Europe a cru à l’agora, mais a oublié l’avertissement de l’agôn. Elle a bien fait d’élargir l’espace de compromis autant que possible, mais elle a commis l’erreur de penser qu’il pouvait s’étendre à l’infini. Elle a fait ce qu’il fallait pour réduire l’espace de la violence et étendre celui de la dignité, mais elle a eu tort d’oublier que la liberté doit pouvoir mordre et qu’il ne faut pas pactiser avec le diable.

L’agora a créé l’éthos bourgeois, celui de l’échange. L’agôn a créé un éthos guerrier, celui de la lutte et de la gloire. Après la Seconde Guerre mondiale, l’Europe a voulu croire que tout ce qui relevait de l’éthos guerrier était mal et que l’éthos bourgeois lui était existentiellement supérieur. Ce faisant, elle se fourvoyait de la même façon que se trompait le fascisme dans les années 1920-1930 en posant la ré- flexion inverse, selon laquelle le bourgeois est faible et pervers, et que le seul éthos possible dans une so- ciété est celui du guerrier. Il y a cent ans le fascisme a commis une erreur existentielle qui l’a conduit à des crimes horribles ; à l’opposé, l’erreur existentielle de l’Europe libérale d’aujourd’hui l’a rendue longtemps aveugle à des crimes horribles.

Le défi est de parvenir à combiner les deux : l’éthos de l’agora et l’éthos de l’agôn. La capacité de parler et d’échanger, et la capacité de se battre. L’ouverture d’un espace de dialogue et le maintien des lignes rouges au-delà desquelles le dialogue n’est plus possible.

Aujourd’hui, l’Ukraine peut être considérée comme un exemple de la réalisation de cette double articulation. Elle découvre ces équilibres difficiles non pas parce qu’elle est unique. Mais parce que sa situation existentielle, entre vie et mort, entre l’« être ou ne pas être » d’Hamlet, lui enseigne que cet équilibre est vital. Car si vous étendez trop l’éthos de l’agora, vous devenez vulnérable, sourd aux menaces, privé de votre capacité de réaction, et vous finissez par mourir. Si vous étendez trop l’éthos de l’agôn, vous devenez cruels, sans pitié pour les autres, incapables de solidarité, ennemis de tous, et vous finissez aussi par mourir. L’Ukraine rappelle aujourd’hui à l’Europe ce qu’elle a tendance à oublier de son héritage politique et culturel : l’éthos guerrier, l’esprit d’agôn, à la fois pendant de l’éthos bourgeois, de la joie de l’agora, et son contrepoids.

Pendant trop longtemps au cours des dernières décennies, l’Europe a essayé d’élargir l’espace du compromis. De s’engager dans un échange – échange d’argent et de biens, mais aussi d’idées et de perceptions – avec quelqu’un d’intéressé par le pouvoir, la domination et la violence et non par l’échange. Pendant trop longtemps, l’Europe a occulté l’avertissement contenu dans le Faust et a tenté de pactiser avec le diable. Par « diable » je ne désigne personne en particulier ; j’entends un climat de cynisme, de dévalorisation des mots, des idées, des actions et des valeurs, qui finit par nous faire perdre toute confiance et nous faire croire que tout est interchangeable. L’aspect « diabolique » de notre nature ne se manifeste pas seulement sous la forme de tueurs cruels, mais aussi sous celle du cynisme et du rejet de la singularité de notre existence. Le diable apparaît dans notre monde dès que nous admettons que tout peut être échangé contre tout autre chose, que tout est remplaçable.

Plus que tout, la guerre nous enseigne qu’être humain signifie, entre autres, chérir l’irremplaçable. Elle nous fait comprendre qu’aucun être humain ne peut être remplacé. Que la perte de chaque personne est une tragédie cosmique. Que nos foyers sont irremplaçables. Que nous ne pouvons pas en changer comme nous changeons de vêtements. Plus encore, que même nos vêtements sont irremplaçables, du moment qu’ils sont investis de l’amour et des soins humains, en objets que nous chérissons. Que nous pouvons pleurer la perte des choses comme s’il s’agissait de créatures vivantes. Que la patrie est irremplaçable, non pas parce que nous pensons que la nôtre est meilleure que celle des autres, mais parce que notre terre est partie de notre essence et de notre destinée, de nos familles, de nos histoires, que c’est la terre à laquelle nous sommes enracinés, celle qui se souvient de nos joies et de nos peines et de celles de nos parents et de nos grands-parents.

Irremplaçable est ici le mot-clef. Qui n’est pas sujet à l’échange, qui ne peut faire l’objet de marchandage ni de négociations. Peut-être est-ce exactement ce que nous appelons dignité.

Agrandissement : Illustration 2

Volodymyr Yermolenko est philosophe, essayiste et journaliste, rédacteur en chef de la plateforme multimedia UkraineWorld.org. Formé à l’EHESS à Paris, il est l’un des analystes ukrainiens les plus pertinents de la situation de son pays et des relations de l’Ukraine avec la Russie.

L’Ukraine est pour Volodymyr Yermolenko un avant-poste de la liberté et du développement démocratique en Europe de l’Est. Défenseur d’une « idée européenne », il veut rendre la philosophie plus lisible, multiplier les passerelles avec l’Europe et les États-Unis dans le domaine de la philosophie et de la littérature, mais aussi des médias. Il a publié des dizaines d’articles sur la politique et l’histoire des idées, l’Ukraine et l’Europe, dans plusieurs média ukrainiens, européens et américains (hromadske.ua, gazeta.ua, ukraineworld.org, Le Monde, Atlantic Council, Financial Times, Newsweek, EUObserver, Euractiv, Die Welt, etc.). Il est auteur de plusieurs livres, dont “Volatile Ideologies” (2018), co-auteur de Ukraine in Histories and Stories: Essays by Ukrainian Intellectuals, (Editions Ibidem, 2020).

Il enseigne la littérature à l’Académie nationale Mohyla de Kyiv.

Demain lundi 28 novembre, à 18h

À l'INaLCO, 65 rue des Grands Moulins Paris 13e

Rencontre avec Volodymyr Yermolenko et Iryna Dmytrychyn, historienne, responsable des études ukrainiennes à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales.