Agrandissement : Illustration 1

Diplômée en journalisme et en science de la communication de l’Université de Vienne, où elle vit avec sa famille, Eugenia Maximova a trouvé dans la photographie son mode d’expression. En 2005, fascinée par la révolution qui s’opère avec le passage de l’analogique au digital, elle commence à s’intéresser à la photographie en autodidacte. En moins d’un an, elle remportait un premier prix. Elle avait trouvé sa voie. Son approche photographique est étroitement liée à sa formation : elle aborde ses sujets sous un angle socio-politique pour s’intéresser aux interconnexions entre réalités politiques et vie privée, ou comment l’identité se forme dans différents contextes culturels. À ce que révèlent les effets personnels à propos de leurs propriétaires, les lieux de vie à propos de leurs habitants.

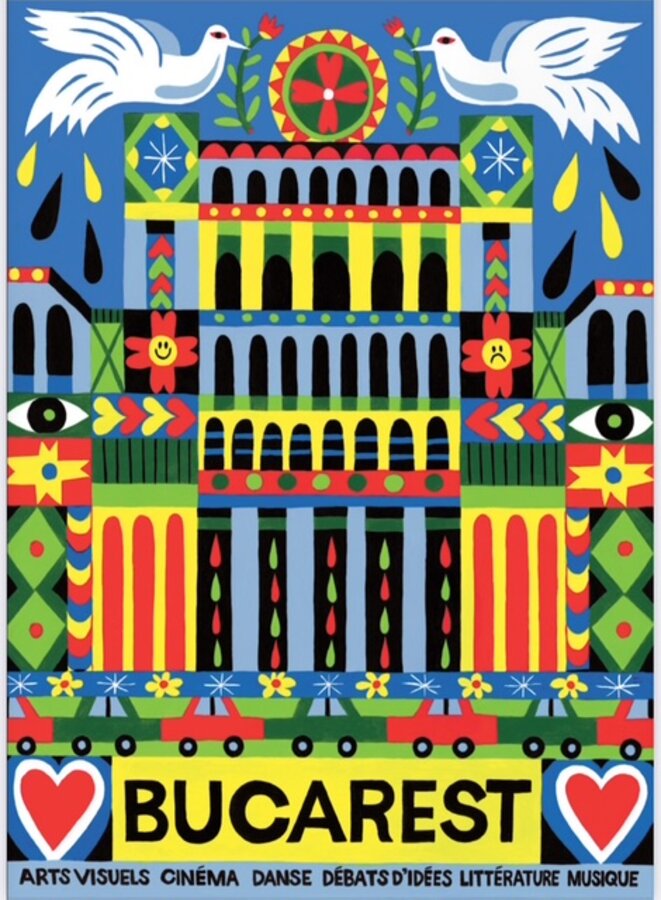

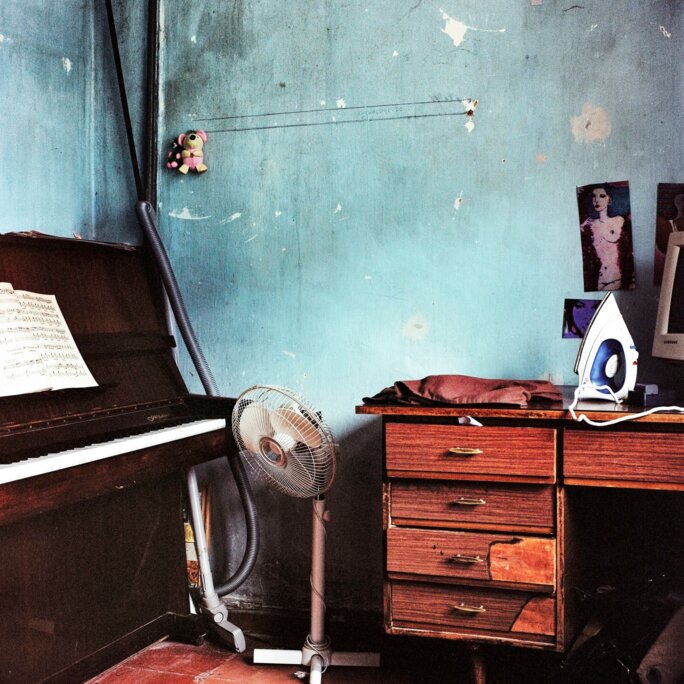

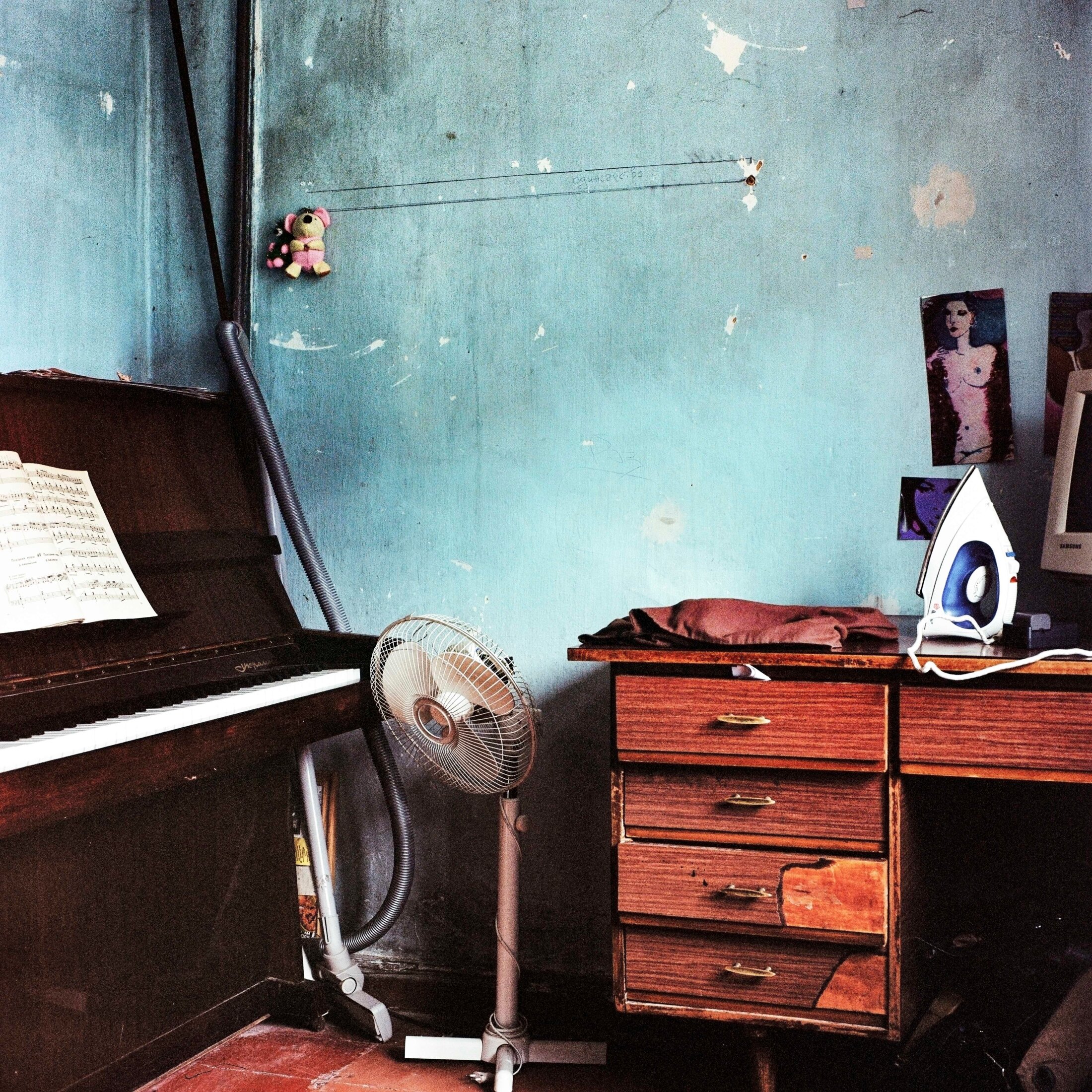

L’exposition « The places you called home » présentée à l’Espace des femmes fait dialoguer deux séries de la photographe. La première, « Kitchens stories from the Balkans », est née d’une envie de raconter une histoire commune aux Balkans, dont le nom, empreint de toutes sortes de connotations, évoquant tour à tour l’Orient et un certain monde rural, porte à lui seul le sens de la division et de la discorde. Partant de cette analyse et observant que de commun les pays des Balkans n’ont que l’héritage culinaire ottoman, Eugenia Maximova en a déduit que pour raconter une histoire commune aux Balkans, il fallait entrer dans la cuisine des gens. La cuisine, dit-elle, incarne l’esprit de la maison balkanique et reflète la société dans son ensemble. Les habitants des Balkans préféreraient dépenser le peu d’argent qu’ils ont dans un café plutôt que dans la décoration de leur intérieur. L’aspect purement fonctionnel, le style sans recherche qui en résulte, rend tangible la perte d’identité dans cette région, héritage d’un demi-millénaire sous le joug ottoman et d’un demi-siècle derrière le Rideau de fer. Les photographies d’Eugenia Maximova tentent de saisir ce qui constituerait l’essence des Balkans : appartenance culturelle multiple, histoire bouleversée, mouvance des identités et des conflits.

Agrandissement : Illustration 2

La série « Of time and memory » s’est quant à elle construite et continue de se construire à partir d’un axe de réflexion plus personnel, qui traverse tout le travail d’Eugenia Maximova. Elle porte sur les souvenirs d’enfance et sur les stigmates laissés par le régime communiste, ainsi que sur les déterminismes qui s’attachent au lieu où l’on a grandi, en l’occurrence l’espace post-soviétique dans son ensemble (les photos ont été prises en Moldavie, en Ukraine, en Russie, en Lituanie et en Lettonie). L’ex-URSS a été un élément-clef de mon enfance (tout comme les Balkans). Je suis allée à l’école russe, mes professeurs venaient de toutes les républiques soviétiques possibles. Mon tout premier voyage à l’étranger a été Moscou, à l’âge de 9 ans. Ces photographies explorent les espaces physiques et mentaux des humains dans un climat de désillusion, avec un focus sur l’influence du communisme sur la culture visuelle des gens. Avec un intérêt particulier pour le lien entre totalitarisme et kitsch, spécialement dans l’espace domestique. À l’époque soviétique, le kitsch était la forme d’esthétique la plus répandue et la seule abordable.

Agrandissement : Illustration 3

Est-ce que cela signifie qu’Eugenia Maximova n’aurait pas du tout eu le même style comme photographe si elle était née ailleurs ? Nous sommes la synthèse de tout ce que nous avons vu, de tout ce que nous avons entendu. Mon style, je le tiens à la fois de mon enfance bulgare, avec ces images de pauvreté, d’immeubles en décrépitude, et de ma vie actuelle à l’étranger. Née à Paris ou ailleurs, je ne serais évidemment absolument pas la même. Je considère que le fait de pouvoir observer la vie depuis différentes perspectives est une chance, a fortiori en tant qu’artiste.

Et si nous en poussions la porte, que nous apprendrait sa cuisine au sujet d’Eugenia Maximova ? Vienne est un Paris en plus petit et en plus snob. Vienne est aussi le lieu où commencent les Balkans, la frontière de l’Europe entre l’Orient et l’Occident. L’intérieur des maisons balkaniques, et spécialement l’espace de la cuisine, est absolument sans prétention. C’est une particularité des Balkans. Les gens y sont nus, authentiques. Chez moi, la cuisine n’est ni de style bulgare ni de style viennois. Elle serait plutôt orientale, mon mari étant pour moitié iranien. Mais c’est d’abord et avant tout une partie du territoire de ma fille, huit ans, qui a investi chaque pièce de la maison pour en faire son royaume.

Son royaume à elle se passe des mots. Dans mon quotidien, explique Eugenia Maximova, qui parle allemand, russe, anglais et bien sûr bulgare, je suis obligée de jongler avec plusieurs langues. La photographie me repose. Mais certains mots s’attachent à son travail avec insistance : mélancolie, en tout premier lieu. C’est l’oeil qui capte les signes du monde d’avant, le monde à l’époque communiste, à la fois révolu et toujours présent, diffus dans l’ambiance de ces intérieurs modestes, dentelle des rideaux, papiers peints vieillots et naïfs, bouquets de fleurs qui s’étiolent au-dessus de corbeilles de fruits rustiques, décor immuable d’un monde qui peine à se renouveler. Le mot teinte ses photographies de la Bulgarie et des pays de l’ancien bloc, avec ses populations écrasées par un pouvoir qui a dicté jusqu’au style architectural, violemment impersonnel et simplifié, dans un espace où la pauvreté a marqué son territoire, où règne le désenchantement et d’où s’échappent les forces vives. En principe l’histoire d’un pays se dessine avec le temps au gré des changements. Dans les pays du bloc soviétique les gens sont passés du jour au lendemain du communisme au capitalisme ; mais sans réelle démocratie et dans une ambiance de corruption. Vingt années ont passé depuis la chute de l’Union soviétique. Pour la jeune génération des anciens pays membres, cette période de temps pourrait sembler une éternité. Mais le régime totalitaire a dicté leur vie aux gens pendant très longtemps et a laissé des stigmates sur tous les aspects de leur être. Cela a modifié leur culture, leurs perceptions, leur mentalité et jusqu’à leurs souvenirs.

Agrandissement : Illustration 4

Est-ce qu’Eugenia Maximova a l’impression de photographier quelque chose qui est en train de disparaître ? Bien sûr. Les gens meurent, les nouvelles générations s’en vont… Dans vingt ans, ces endroits n’existeront plus. Mais, peut-être que je me trompe et, qu’au contraire, ils seront toujours là dans vingt ans. Inchangés. Exactement les mêmes.

"The places you called home", à l'Espace des femmes — Antoinette Fouque, 35 rue Jacob 75006 Paris. Dernier jour demain lundi 29 novembre.