Avant de commencer, nous devons revenir sur quelques idées pré-conçus que nous allons vite recadrer. Il semble nécessaire de remettre certaines données en jeu avant le commencement d’une explication approfondie. A première vue, les Îles Fidjis ne sont pas un paradis fiscal. D’ailleurs, les fonds investis dans l’écologie ne viennent pas de comptes cachés. Rien ne semble lier tous ces sujet et pourtant…

Les Fidjis sont-elles un paradis fiscal ?

A la lecture de cet article, vous irez sûrement regarder sur internet pour voir si cette information peut être confirmée. Vous serez probablement déçus lorsque vous tomberez sur la liste noire établis par la France qui n’inclue pas nos fameuses Îles du pacifique.

Mais, si vous vous laissez dériver dans cette belle liste noire, vous pourrez également être envahi par une étrange sensation en ne voyant pas non plus Jersey, le Delaware ou de nombreuses autres noms présant dans diverses affaires d’exil fiscal. Oui, la liste noire de la France est plus qu’incomplète et pose de nombreux problèmes. L’absence d’un pays sur cette liste n’est donc pas suffisant pour l’innocenter.

De plus, il faut faire bien attention, car paradis fiscal peut vouloir dire deux choses : soit un pays qui a un taux de taxe très faible, soit un pays qui facilite l’exil fiscal en complexifiant des investigations sur les transactions.

Alors pourquoi considérer que les Îles Fidjis sont un acteur majeur dans l’exil fiscal ? Deux éléments peuvent nous permettre de réaliser cette affirmation et commencer notre article sur de bonnes bases.

Le premier élément est le rapport doing business (voir rapport doing business 2018) servant d’indicateur pour les groupes financiers. Lorsque nous analysons celui-ci, nous pouvons voir que nos îles obtiennent la très mauvaises notes de « 2 » en ce qui concerne la transparence fiscale.

Bien sûr, le bonheur des uns, fait le malheur des autres ! Un pays opaque est très utile pour servir d’intermédiaire dans la chaîne de l’exil fiscal. Cela permet de complexifier le travail d’investigation et garantir la protection des transactions.

Un autre indicateur qui confirme ce rôle est l’absence de ce pays dans la liste des contributeurs à l’AEOI. Derrière ce nom étrange se cache un fichier très simple réalisé par l’OCDE, celui des pays acceptant de contribuer à un échange automatique des données fiscales. Ceux qui n’y sont pas, sont des acteurs qui attendront une longue procédure avant de révéler un quelconque dossier.

Ainsi, les Îles Fidjis en permettant de rendre opaque les transaction facilitent l’implantation dans un pays où le taux de taxe est très bas.

Nous allons illustrer cela avec un exemple :

Vous désirez ouvrir un compte dans les Îles Marshall ouvertement un paradis fiscale avec des taxes très faibles. Mais celles-ci pratiquent aujourd’hui l’échange automaitque des données fiscales. Pour ne pas se faire avoir, il vous suffit de passer par nos îles Fidji. Vous réalisez là-bas une société intermédiaire qui elle fera des affaires dans les Îles Marshall. Vous avez réussi, les informations qui arriveront à l’OCDE sont celle d’une entreprise des Fidji dont aucune information réelle n’est disponible, bien joué !

D’ailleurs, si l’on regarde attentivement la liste noire des paradis fiscaux d’autres Etats que la France, on peut s’apercevoir que les Fidji figurent bien sur celle du Portugal. Il y a fort à parier que les deux points que nous venons d’aborder ont étés des arguments convainquant pour lui.

Nous avons donc clarifié la situation, les Îles Fidji font parties de la deuxième catégorie des paradis fiscaux vue précédemment. Ce qui facilitent l’exil et le blanchiment fiscal.

Maintenant que cette clarification est faite, nous allons pouvoir passer au lien entre paradis fiscaux et écologie. Là encore, rien n’est direct et il va nous falloir de la méthode pour décomposer pas à pas les mécanismes et rendre tout cela lisible.

Pour cela, nous allons commencer par expliquer le rôle important que joue l’exil fiscal sur la politique d’un pays. Nous reviendrons après sur leurs impacts au niveau mondial et notamment sur l’écologie qui est le coeur de notre réflexion.

Que fait l’exil fiscal dans un pays ?

Étrange sensation, si nous savons que l’exil fiscal n’est pas juste, nous peinons bien souvent à nous rendre compte de l’étendue des dégâts que ce mécanisme commet. Le mettre mot pour tout comprendre est « relation ». Nous allons faire un exercice et mettre des lunettes bien particulières afin de nous concentrer uniquement sur les relations entre différents acteurs. Oubliez les chiffres, fini les noms barbares, nous sommes désormais dans un théâtre et l’acte I va bientôt commencer.

Acte I : Fuire ses dettes

Trois personnages entre en scène : M. Etat, juge droit au centre de la pièce, M. Fortuné et M. Normal. Cette scène vous la connaissez et en devinez déjà la fin. M. Etat demandera aux deux autres présents de payer pour qu’ils puissent continuer à entretenir tout ce décor. M. Normal sera sommé de payer et pendant ce temps, M. Fortuné s’échape discrétement derrière le rideau pour ne pas avoir à remplir son dû. Résultat, à la fin de cette scène, M. Etat se retrouve abassourdi et il n’a pas assez : ni pour tout embellir, ni même pour entretenir ce qui existe. M. Normal lui se retrouve appauvri sans avoir accès à un décor convenable. Quand à M. Fortuné, aussi heureux que rusé, il revient la bourse rempli comme au début de la scène.

Acte II : L’inversion des rôles

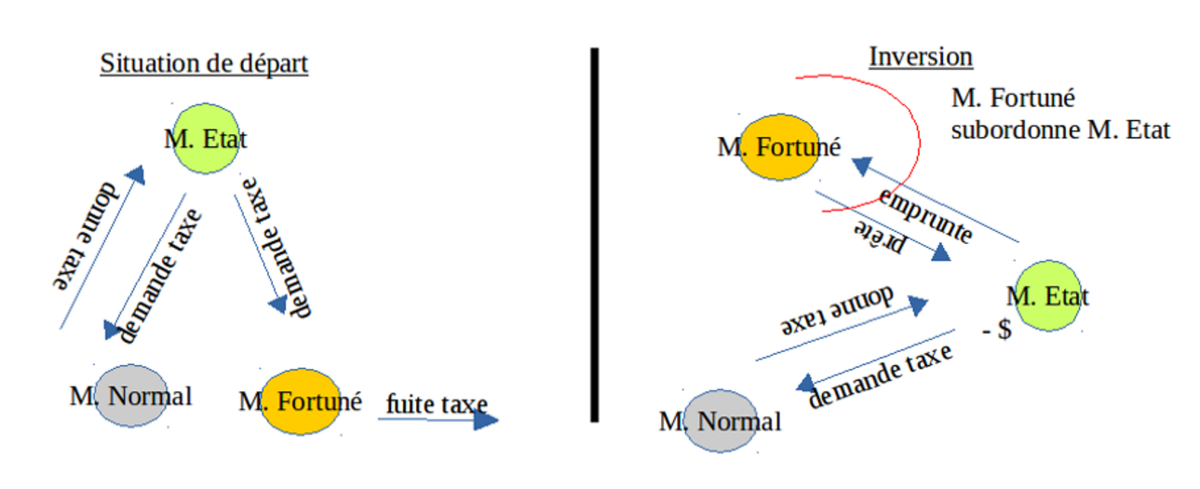

C’est là le moment crucial ! M. Etat, un peu sonné, va devoir faire quelque chose s’il ne veut pas que tout s’écroule. Mais, demander à M. Normal va être compliqué, puisqu’il a déjà donné. Alors comment faire ? Il va falloir s’endetter, il faut au minimum de quoi entretenir le décor pour qu’il tienne debout. M. Fortuné, toujours aussi mâlin, vient donc près de lui. « Je peux vous prêter de quoi entretenir le décor, vous me rendrez avec intérêt plus tard » lui dit-il. M. Etat est coincé, il n’a pas le choix et accepte ce pacte peu avantageux. Nous avons désormais M. Normal qui doit à M. Etat qui doit lui même à M. Fortuné. Etat a perdu sa place de juge central au profit de M. Fortuné.

Acte III : Le ruissellement

Et oui, nous y arrivons, un beau ruissellement économique. L’heure de collecter les impôts a sonné. M. Normal donne un peu plus à M. Etat, car M. Etat est endetté. Bien sûr, M. Normal n’est pas très content, mais il n’a pas vraiment le choix. Quant à M. Etat, il donne une partie pour entretenir le décor et une partie à M. Fortuné. Quel beau ruissellement, grâce à sa première ruse, M. Fortuné collecte l’argent grâce à l’impôt. Mais ce n’est pas tout, M. Fortuné semble encore plus joyeux. Désormais, plus besoin d’utiliser la ruse du petit pas sur le côté. Quand M. Etat viendra le voir pour lui demander l’impôt, M. Fortuné lui dira « puisque c’est comme ça, quand je te pretterais de l’argent j’en demanderai plus d’intérêt. Tu seras obligé d’exiger encore plus à M. Normal et il finira par se révolter. C’est vraiment ça que tu veux ? Perdre ta place ? Ce serait dommage, les choses fonctionnent bien comme cela... ».

La conclusion de cette pièce :

Pour conlure cette petite pièce de théâtre, nous voyons qu’en s’endettant auprès des grandes fortunes, M. Etat provoque deux mécanismes relationnels. Une première subordination économique, M. Fortune prend le dessus lorsqu’il se met à prêter, c’est désormais lui qui perçoit les sommes en dernier grâce à ce beau ruissellement. La deuxième subordination est politique. M. Etat ne peut plus rien imposer, car sinon M. Fortune peut vite lui faire une pression sur les taux d’intérêts.

Ainsi, en exilant leur argent, les grandes fortunes peuvent ensuite la redonner, mais sous forme de prêt. Ce prêt, transforme la relation première où les grandes fortunes étaient soumises à l’État, en relation où elles dominent l’État.

L’exil fiscal permet donc aux grandes fortunes de subordonner l’État à elle. Le schéma dessous permet de comprendre visuellement la situation.

Agrandissement : Illustration 1

Alors comment les paradis fiscaux agissent ils sur l’écologie ?

Nous arrivons dans la denrnière phase de notre démonstration, le coeur du problème, les paradis fiscaux et l’écologie. Au vue de ce que nous avons vu précédemment, vous avez peut être déjà compris la fin. En assujetissant les Etats à elles par le mécanismes de l’exil fiscal, les grandes fortunes contrôlent l’ensemble des politiques qui sont émises. Les politiques écologiques ne sont pas les plus efficientes d’un point de vue de la rémunération du capital. C’est-à-dire que les mesures écologiques ne permettent pas aux grandes fortunes de s’enrichir le plus efficacement.

Leur but étant de s’enrichir le plus rapidement possible, les grandes fortunes vont faire pressions sur les marchés financiers à chaque fois que des mesures sont prises pour protéger l’environnement. Etant donné que protéger l’environnement, c’est donner moins de liberté aux commerces pour faire ce qu’ils veulent, moins d’exploitation de mines d’or, moins d’extraction de pétroles etc. Toutes ces ressources qui permettent aux plus riches d’accroitre leurs richesses.

La seule défense que pourrait avoir les Etats serait de sanctionner les grandes fortunes, d’avoir un poids quelconque sur elle. Mais rappelez-vous, en fuyant l’impôt elles inversent les relations et ce sont elles qui dirigent l’État. Celui-ci se retrouve donc coincé, il doit négocier à chaque mesure écologique pour essayer de faire en sorte de convaincre les grandes fortunes de ne pas trop le sanctionner, tel un enfant négociant auprès de ses parents.

Quelle est la morale de cette histoire ? Que faire ?

La morale de cette histoire est double. Un point crucial sur lequel je voudrais insister avec cet article c’est qu’il faut toujours regarder plus loin que des liens directs. A première vue, les Fidjis n’étaient pas dans les paradis fiscaux. A première vue, il n’y avait pas de lien entre écologie et paradis fiscaux. Pourtant, en décloisonnant les savoir, en venant lier l’ensemble des réflexions, nous nous appercevons que ce lien est flagrant. Il est primordial aujourd’hui de faire ce travail, de relier toutes les pièces du puzzle et d’arrêter de les regarder fixement de manière séparé. Sans prise de conscience des phénomènes dans leur intégralité, nous ne pourrons pas lutter efficacement et protéger ce qu’il reste de note planète.

La deuxième partie de cette morale, la plus importante, est celle de l’engagement. S’il est nécessaire de décloisonner les savoir, il apparaît également primordiale de faire converger les luttes. Aujourd’hui, de nombreuses associations et ONG luttent contre l’exil fiscal ainsi que la criminalité des cols blanc. Tout ce qui fait que M. Fortuné assujetit M. Etat. Nous pouvons notament citer Crim’Halt, CCFD-Terre solidaire, Attac. En parallèle de cela, nous avons de nombreuses associations qui luttent pour la protection du climat et alerte sur diverses actions comme les Amis de la Terre, le journal Reporterre... Pour l'instant, ces deux mondes réunissent de nombreuses personnes qui sont pour la plus part rarement en contact. Ces associations et ONG doivent se lier aussi bien dans les actions que dans la réflexion et pour cela l'ensemble des acteurs doivent à l'échelle individuelle aider à cette convergence. Plus le tissus social sera fort, plus nous aurons de chance d'advenir chacun à réaliser nos objectifs.

L’écologie et les exactions financières sont le même combat, la crise est aussi bien écologique que sociétale. Alors citoyens de tous les pays et de toutes les causes, unisses-vous !