En février 2022, la Commission Européenne a validé l’inclusion de l’énergie nucléaire dans la « taxonomie européenne » [1]. Ce faisant, l’Europe a décidé d’intégrer le nucléaire dans sa stratégie de décarbonation du système de production énergétique et de lutte contre le changement climatique. Ce choix fut loin d’être unanime au sein des États membres, et les années menant à cette décision ont été le théâtre de vifs échanges entre pays européens. Alors que la France était le fervent défenseur de cette inclusion, l’Allemagne la proscrivait, suivant sa logique nationale d’une sortie actée et irrévocable du nucléaire.

Ce débat européen tendu souligne des stratégies nationales divergentes quant à la production énergétique. Comme illustré par Sheila Jasanoff et Sang-Hyun Kim, chercheurs en Études des Sciences et des Techniques, les stratégies énergétiques nationales ne sont pas seulement basées sur des évidences scientifiques ou sur la faisabilité de scénarios énergétiques, elles sont aussi la résultante d’idéologies, de capacités industrielles, de préférences sociales, de considérations économiques, et surtout de choix éminemment politiques[2].

En février 2022 encore, mais en France cette fois, le président Emmanuel Macron a fait annonce de la construction de six nouveaux réacteurs EPR et de l’investissement de fonds publics dans la recherche sur de petits réacteurs modulaires, les « Small Modular Reactors » (SMR). Par cette déclaration, l’État français s’apprête donc à insuffler un nouvel élan à la filière nucléaire française, près de 50 ans après le lancement de son programme nucléaire civil historique via le plan Messmer de 1974. Les déclarations du président Macron ont alors donné place à un débat médiatique, ou plutôt, à une bribe de débat. D’une part, le temps médiatique accordé aux discussions sur les enjeux du nucléaire a été bref. D’autre part, le fond du sujet n’a été traité malheureusement que trop superficiellement. A chaque plateau télévision, le même scénario et une mise en scène qui se répète. Une bataille d’experts pro ou anti-nucléaire de quelques minutes, arbitrée par un.e journaliste maitrisant trop peu son sujet pour aiguiller un débat constructif.

Le fond et la forme du débat sur le nucléaire en France sont tous deux hautement problématiques. Dans sa forme, le débat souffre de l’étiquette « anti-nucléaire » systématiquement apposée à tout acteur du dialogue qui oserait émettre des réserves, voire de critiquer l’industrie nucléaire. Comme justement mis en mots par Yves Marignac, porte-parole de l’association Negawatt lors de l’une de ses interventions[3], cette labélisation systématique en dit long sur l’état du débat. Peut-être est-ce une approximation de sens qui prêtre à confusion, mais alors que le terme « critique » est communément compris comme une confrontation, dans son étymologie la plus pure, la critique porte bien sur l’analyse d’idées et la mise en dialogue d’une argumentation avec son contre argumentaire. Faisons preuve ici d’un peu de nuance. Il est tout à fait plausible de ne pas être idéologiquement opposé à la technologie du nucléaire en elle-même, voire d’en être l’avocat, mais d’être critique de sa gouvernance. Il faut reconnaître que la capacité de l’Homme à récolter l’énergie de l’atome pour alimenter ses infrastructures industrielles, l’éclairage public ou un grille-pain a quelque chose de fascinant, voire touche à la prouesse. Néanmoins, la pratique de cette technologie, par exemple son cadre réglementaire ou encore ses performances environnementales ou sociales, peut dûment être scrutée et questionnée.

Voici une transition opportune pour parler de fond, et il est évident que le débat sur le futur du nucléaire en France a grand besoin d’être réarticulé. La production d’énergie nucléaire est partitionnée en phases, avec l’extraction d’uranium, la production de combustible, la production d’énergie, la gestion des déchets, et autres étapes, construites comme des activités distinctes. Un simple diagramme du « cycle nucléaire » dans un ouvrage technique relève une complexité qu’il est difficile de capturer dans sa globalité. La question du futur du nucléaire en France ne peut être traitée d’un seul tenant comme actuellement, mais pourrait s’articuler sur trois axes : Le choix des réacteurs, les activités industrielles en amont de ceux-ci, et la gestion des déchets radioactifs.

Le choix des réacteurs et le champ des possibles

Outre le démantèlement des centrales actuelles qui soulève autant d’enjeux financiers[4] (avec des estimations de coût allant de 400 millions d’euros à un milliard d’euros par réacteur), industriels (défi de développer ou consolider cette compétence technique) que socio-économiques (besoin d’anticiper le futur des zones géographiques économiquement dépendantes des centrales historiques), il est essentiel de mettre à l’épreuve le choix des réacteurs futurs. Si le programme nucléaire français est reconduit, quelle technologie de réacteur adopter ? Le choix de l’EPR ou des SMR, comme annoncé par le président Emmanuel Macron, est loin d’être évident et incontestable, ni d’être incontesté au sein même des experts du nucléaire.

Commençons par l’EPR, le dernier produit de la filière nucléaire française qui a fait parler de lui tant il peine à voir le jour. Dans le monde, trois réacteurs EPR sont actuellement en opération et trois autres sont en construction (un à Flamanville en France et deux à Hinkley Point C au Royaume-Uni). L’EPR de Flamanville, dont le chantier a été mis en œuvre en 2007, essuie un retard à la mise en service de déjà plus de dix ans et une estimation de coût final quadruplée. L’EPR d’Olkiluoto en Finlande a été mis en service avec douze années de retard en décembre 2021, pour être mis à l’arrêt par l’opérateur six mois plus tard à l’apparition des premiers disfonctionnements[5]. Que dire des deux réacteurs EPR de la centrale de Taishan en Chine ? Mis en service en 2018, la réacteur n˚1 a dû être mis à l’arrêt en juillet 2021[6] pour une durée de plus d’un an, temps nécessaire à ce que la cause de l’incident soit élucidée, alors que des anomalies similaires ont été suspectées sur le réacteur n˚2. Selon la Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la Radioactivité (CRIIRAD), les problèmes observés sur les réacteurs de Taishan pourraient toucher à la conception même du réacteur, et de ce fait avoir des répercussions sur les autres EPR en construction ou en exploitation[7].

Dans ce contexte et alors que l’EPR est communément étiqueté de « catastrophe industrielle », il peut paraître surprenant de constater l’entêtement présidentiel à vouloir multiplier les EPR sur le sol français coûte que coûte. Néanmoins, une analyse rapide de l’historique du nucléaire rend compte que cette obstination n’a, au final, rien de surprenant. Les années 1960-1970 ont été le théâtre d’un engouement international pour l’atome. La logique était simple : posséder la technologie nucléaire civile était signe d’abondance et d’indépendance énergétique, de modernité, de force industrielle et de rayonnement géopolitique. Une majorité de nations occidentales ont à un moment de leur histoire eu un programme nucléaire sur la table des discussions. Même le Danemark, aujourd’hui pays largement anti-nucléaire, a étudié la possibilité d’un programme nucléaire national pendant près de 30 ans (entre les années 1950 et 1980)[8]. Ce qui était alors central au raisonnement danois, et aussi présent dans une majorité des logiques des pays en voie de nucléarisation de l’époque, était la notion de « nationalisme technoscientifique ». Il y avait alors un désir partagé des nations d’atteindre l’autosuffisance énergétique et d’éviter toute crise énergétique précédemment rencontrée pouvant mettre en péril la stabilité économique (notamment les chocs pétroliers des années 1970). Si nucléaire il y avait, alors les réacteurs devaient être développés nationalement et voire si possible, alimentés avec de l’uranium extrait aussi nationalement (ce fut notamment la stratégie envisagée par le Danemark).

La France n’a pas fait exception à cette logique. Le plan Messmer de 1974 s’est accompagné de la formation d’une infrastructure de recherche et développement lui permettant de bâtir une expertise nucléaire à rayonnement mondial. Vu sous cet angle et face au choix présent de réitérer sa confiance en l’atome pour les décennies prochaines, il semble concevable que la France cherche à remobiliser l’expertise d’antan et rétablir un rayonnement industriel effrité. Mais dans cet acharnement, n’y a-t-il pas là un risque de mise en péril de la sécurité énergétique nationale ? La flotte d’EPR à venir a pour lourde mission de substituer en partie les centrales vieillissantes actuelles, mais y a-t-il quelconque garantie que la relève sera prête lorsque le démantèlement du parc historique sera devenu critique ? Lorsque les centrales historiques seront irrémédiablement obsolètes et que plus aucune prolongation de durée d’exploitation ne sera possible ? Les enjeux sont majeurs : si ces EPR ne sont pas prêts, la France pourrait avoir l’inconfort de devoir choisir entre sa sécurité face au risque nucléaire et sa sécurité énergétique.

Considérons maintenant le rôle que pourraient jouer les fameux SMR. Bien qu’érigés comme derniers produits de l’innovation technologique moderne, le concept des SMR n’a intrinsèquement rien de nouveau. Les SMR sont des petits réacteurs de 300 MW, d’une puissance bien inférieure à celle des réacteurs conventionnels moyennant 1GW. Les premiers modèles de SMR remontent aux années 50 et furent utilisés dans les années 60 par l’armée américaine pour alimenter ses bases militaires en Alaska et au Groenland[9]. En 2015, Benjamin Sovacool (University of Sussex) et M.V. Ramana (University of British Columbia) ont analysé la rhétorique utilisée par les concepteurs de SMR pour en promouvoir les bienfaits, et il est stupéfiant de constater à quel point ces SMR sont décrit comme la solution à tous les problèmes nucléaires encore non résolus[10]. Selon ces mêmes développeurs, les SMR résoudront les risques de prolifération nucléaire[11] (le détournement de matériaux fissiles pour l’armement), le risque d’accident nucléaire, et même le problème des déchets radioactifs. Hélas, en poussant l’analyse un peu plus loin, il devient apparent que ces déclarations tiennent plus de la promesse qu’à une réalité prouvée.

En mai 2022, la publication d’une étude menée par Lindsay Krall, physicienne nucléaire à l’Université de Stanford[12], a provoqué de vives réactions au sein même du cercle fermé des experts du nucléaire[13]. L’étude se penche en particulier sur l’argumentation avancée d’une réduction de volume de déchets radioactifs produits par les SMR en comparaison avec les réacteurs conventionnels et démontre son contraire : une majorité de concepts de SMR à l’étude induiront une augmentation significative du volume de déchets par mégawattheure produit comparé aux réacteurs conventionnels. En 2020, L’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) recensait 72 concepts de SMR à l’étude dans le monde. Cette multitude de projets dénote un large champ des possibilités techniques à la base de la conception des SMR : là où les réacteurs conventionnels en opération dans le monde sont des réacteurs à eau pressurisée pour la majorité[14], les SMR offrent beaucoup plus de possibilités technologiques. Il s’agit donc de choisir une technologie de SMR, mais comment faire ce choix ?

C’est bien là que la rhétorique actuelle des développeurs de SMR devient hasardeuse, tant chaque choix possible nécessite des compromis sur les critères de performance qu’ils avancent. Par exemple, chercher à réduire le volume des déchets produits ne peut se faire qu’au dépend de l’objectif de réduction du risque de prolifération. Les réacteurs à neutrons rapides, notamment, auraient l’avantage de produire moins de déchets nucléaires, mais produiraient bien plus de plutonium par mégawattheure produit, matériau fissile cher à l’élaboration d’armes atomiques. Quelconque concept de SMR ne peut résoudre toutes les problématiques du nucléaire simultanément, et dans ce contexte, il est primordial de mettre à l’épreuve le bienfondé des promesses énoncées avant de se lancer éperdument dans leur financement et développement.

Le type de SMR qui sera développé en France a déjà été choisi, puisqu’EDF travaille ardemment à la conception et au développement de son SMR NUWARD[15], modèle miniaturisé de son type de réacteur à eau pressurisée classique. Quels ont été les critères motivant le choix technologique d’EDF ? Est-ce motivé par sa capacité industrielle et une incapacité à innover sur une autre technologie de réacteur ? Au désir de limiter un certain type de déchets nucléaires ? De limiter ou favoriser la production de plutonium pour alimenter le programme nucléaire militaire français ? L’opérateur s’est-il même posé ces questions ?

Ce choix n’a pas été fait par défaut, mais de manière délibérée. La multitude de concepts de SMR existants illustre parfaitement un principe fondamental des Études des Sciences et des Techniques. L’innovation technologique ne cherche pas le moyen d’accès à une fonction (ex. produire de l’énergie), elle explore le champ des possibles et offre des alternatives. En retour, ces alternatives sont sélectionnées ou au contraire mises à l’écart suivant leur aptitude ou non à complaire à une grille de critères d’évaluation définie politiquement ou socialement (facteurs économiques, risques environnementaux, préférences sociales, et cetera).

Mais alors même que le choix de réacteur serait murement réfléchi et longuement délibéré, qu’en est-il des activités industrielles se déroulant en amont et en aval d’une centrale nucléaire ? En aval, il y a ces fameux déchets nucléaires, un problème souvent évoqué mais très vite balayé d’un revers de main par ces experts médiatisés, qui clament la robustesse technologique de l’enfouissement de ces déchets à 400 mètres de profondeur et minimisent les craintes émanant de l’opinion publique quant à la gestion des risques associés. Il suffirait presque de mettre ces déchets dans un trou et de les oublier. Mais est-ce vraiment si simple ? Via son agence de l’ANDRA (Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs), la France planifie l’enfouissement géologique de ses déchets jugés les plus problématiques (les plus radioactifs et pour une longue durée) sur le site de la commune de Bure (projet Cigéo). Le choix de ce site pour enfouissement n’est pas le fruit d’une réalité scientifique irréfutable, mais d’abord un choix politique, et un choix par défaut.

Bure : symbole d’un compromis sociotechnique

Les prémices de l’enfouissement géologique en France remontent aux années 1980. A cette époque, le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) et le Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) joignent leurs efforts pour identifier des sites techniquement propices à cet enfouissement. En 1987, quatre départements sont identifiés comme géologiquement adéquats, mais une majorité d’esquisses de dialogue avec les populations riveraines aux lieux convoités soulèvent de fortes protestations[16], constituant l’échec de cette première campagne de recherche. En 1991, c’est la loi Bataille qui recadre la recherche d’une solution pérenne aux déchets nucléaires jugés les plus dangereux à long terme et active une période de recherche de quinze ans. L’ANDRA est alors commissionnée sur l’étude du stockage géologique profond, tandis que le CEA est notamment commissionné au développement de la transmutation, procédé qui permettrait théoriquement de réduire la radioactivité des déchets.

Alors que l’approche initiale semblait considérer plusieurs alternatives technologiques, le champ des possibles fut rapidement restreint par des facteurs économiques, sociaux et politiques. La transmutation, d’un part, était considérée prometteuse mais fut vite abandonnée car jugée trop coûteuse et trop longue à développer à l’échelle industrielle. L’enfouissement géologique, d’autre part, a lui été confronté à la difficulté d’identifier un site de stockage sans faire face à une forte opposition locale, une réalité partagée avec d’autres nations développant l’enfouissement profond. A l’époque, le consensus scientifique principal sur cette méthode portait sur les deux types de roche qui pourraient recevoir des déchets radioactifs pour des milliers d’années : les roches granitiques d’une part, et argileuses d’autre part. Louées pour leurs propriétés mécaniques, la France a alors prospecté des sites argileux et granitiques pour conduire ses recherches. L’idée était alors d’y créer des laboratoires en sous-sol où des campagnes de tests pourraient être menées sur plusieurs années, testant différentes roches, expérimentations qui informeraient la sélection du site final.

Mais entre idéal et réalité, il a parfois un monde. De l’ensemble des communes identifiées comme sites potentiels, une seule a répondu à l‘ensemble des critères sociotechniques nécessaires à l’implantation d’un site de recherche : la commune de Bure. Les autres localisations identifiées ont soit fait face à des incompatibilités techniques, ou connu des oppositions locales, que ce soit un refus politique local ou régional, ou des protestations de la société civile. Le site de Bure a alors été sélectionné non pas pour une possible excellence technique, mais par défaut, faute d’avoir eu accès à un autre site qui aurait pu être plus propice au stockage. Technologiquement, ce site argileux de Bure est choisi au détriment de l’option granitique, dont les performances ne pourront être testées et comparées[17]. Socialement, Bure étant l’unique site testé, ce qui devait être un laboratoire de recherche en attente d’une décision finale est devenu de facto l’emplacement de l’enfouissement profond futur, sans réelle délibération démocratique, un argument largement avancé par les opposants au projet[18] [19].

Il est important de noter que la capacité de stockage sur le site de Bure ne sera pas illimitée. Cigéo a pour objet de stocker les déchets les plus dangereux produits par le parc nucléaire historique, ainsi que ceux produits par le réacteur EPR de Flamanville. Le développement à venir d’EPR additionnels et de SMR nécessitera d’identifier et de construire un autre site de stockage géologique.

Extraction d’uranium : une négligence généralisée

Il est maintenant primordial de porter une attention égale aux impacts des activités nucléaires se faisant en amont d’une centrale. Le plus probant mais sans nul doute le plus sous-estimé est l’impact de l’extraction de l’uranium. Alors que cette industrie minière produit des déchets radioactifs plus que problématiques tels que le thorium ou le radium, l’extraction d’uranium n’est dans la plupart des cas pas régie par un cadre législatif spécifique[20]. Au contraire, l’uranium est traité comme tout autre matériau, et les déchets produits sont souvent stockés indéfiniment et parfois sans surveillance dans des réserves d’eau, qu’elles soient naturelles (lac) ou artificielles. Mais alors qu’un expert pourrait clamer la non-dangerosité de ces déchets, une analyse de la gouvernance de cette phase du cycle combustible porte à penser que le mode de gestion des déchets produits à cette étape ne soit pas motivé par un consensus scientifique unanime, mais bien par une négligence globalisée.

Gabrielle Hecht, anthropologue à l’Université de Stanford, s’est penchée sur l’histoire du marché de l’uranium en Afrique notamment[21]. Elle reporte les conséquences déplorables de cette industrie sur les lieux d’extraction, et notamment dans des cas où la France était aux commandes. Au Gabon par exemple, Hecht explique que des allègements successifs des protocoles de sécurité dans des mines opérées par le CEA durant la deuxième moitié du 20e siècle ont engendré une explosion du nombre de cancers observés chez les travailleurs des mines et le démantèlement en 2011 de 200 logements qui avaient été construits sur des déchets radioactifs. Dans ses travaux de 2012, Hecht a introduit le concept de « nucléarité » pour comprendre les attitudes divergentes des nations pour encadrer l’extraction d’uranium. Selon Hecht, cette extraction n’est dans une majorité des cas pas libellée « nucléaire », tant une telle catégorisation engendrerait une législation contraignante, et surtout des coûts pour les opérateurs.

Pour Hecht, ce vide réglementaire remonte à 1968 et au choix de l’AIEA de ne pas reconnaître l’extraction d’uranium comme étant une activité « nucléaire ». A l’époque pour l’AIEA, l’uranium devenait « nucléaire » une fois passé le stade d’enrichissement, donc juste avant d’entrer dans une centrale nucléaire. Cette exclusion a eu des conséquences, car elle a exclu l’extraction minière des protocoles de contrôle et de sureté sur les installations nucléaires mis en place par l’AIEA. Pour Hecht, il avait là aussi une attitude post-colonialiste, avec l’exemple notable du CEA se permettant de baisser les exigences de sécurité aux endroits de l’extraction pour son avantage commercial. Cependant, cet argumentaire doit être nuancé et approfondi, car même en France, l’extraction d’uranium a connu des retombées sociales et environnementales similaires[22].

Entre 1948 et 2001, la France a exploité 240 mines d’uranium nationalement, produisant 50 millions de tonnes de déchets[23]. C’est seulement à partir des années 1980 que l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) commence le suivi d’une cohorte de travailleurs aux différentes étapes du cycle nucléaire[24]. 5000 travailleurs des mines françaises d’uranium sont alors suivis, et le rapport de l’IRSN de 2017[25] conclut à l’augmentation significative des incidences de cancers du poumon, cancers des reins et maladies cardiovasculaires chez ces mêmes travailleurs. L’initiative international PUMA (Pooled Uranium Miners Analysis) est actuellement en déroulement et vise à établir une analyse similaire à celle de l’IRSN sur plus de 100 000 travailleurs de mines d’uranium identifiés au travers de l’Europe et de l’Amérique du Nord[26].

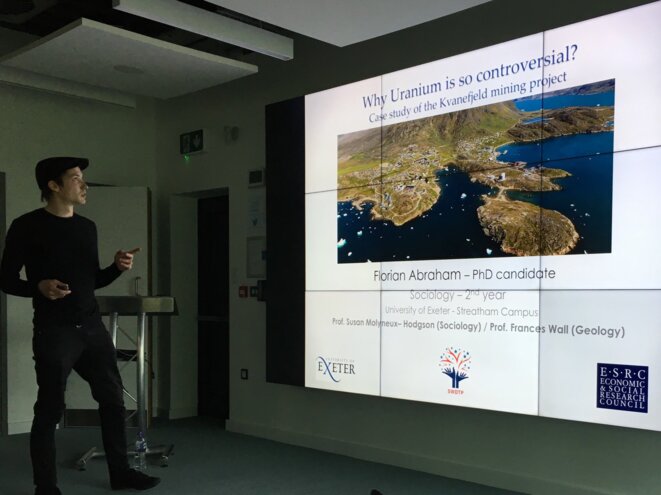

Ces investigations, bien que bienvenues mais pour le moins tardives, laissent à penser que les impacts sanitaires des opérations d’extraction d’uranium ont jusqu’à présent été sous évalués. En Europe, la gestion des déchets radioactifs issus de l’extraction d’uranium est encadrée par le traité EURATOM. Élaboré en 1957 avec l’objectif de consolider la « communauté européenne de l’énergie atomique », le traité régule notamment la gestion des déchets radioactifs tout au long du cycle combustible. La gestion des déchets issus des mines d’uranium n’a été inclue dans le traité qu’en 1996, manifestant un retard à l’allumage ou une prise de conscience tardive, qui a été suivi au début des années 2000 par de multiples plans de remédiation environnementale d’anciens sites miniers en Europe. Néanmoins, ce réveil institutionnel soudain ne signifie pas pour autant que les pratiques de l’industrie minière ont évolué, et ce y compris en Europe. Le projet de la mine d’uranium de Kvanefjeld au Groenland, notamment, envisage le stockage de déchets radioactifs dans le lac Taseq adjacent à la mine. Ce projet a fait l’objet d’une vive controverse nationalement et a mené en 2021 à l’effondrement politique du gouvernement groenlandais alors au pouvoir[27].

Il est pour le moins étonnant d’observer que ces pratiques minières, aux conséquences environnementales et sociales largement prédites, se répètent quand bien même l’AIEA, pourtant souvent étiquetée d’association lobbyiste du nucléaire, condamne elle-même ces pratiques. A la page cinq de son rapport de 2008[28], l’agence explique que le très large volume de déchets radioactifs issus de l’extraction d’uranium rend peu pratique, voire impossible, le stockage en couches géologiques profondes (comme Bure), alors même que la longévité du risque radiologique associé en indiquerait la nécessité.

Mais alors, si l’AIEA elle-même remet en question l’idée reçue que les déchets miniers ne sont pas un problème, ne serait-il pas propice de questionner la (non) dangerosité des déchets produits à d’autres étapes de la production d’énergie nucléaire eux aussi jugés anodins ? Les déchets destinés à être enfuis à Bure, jugés comme étant les plus problématiques, représentent 3% en volume de l’inventaire des déchets nucléaires français[29] (notez que cet inventaire ne considère pas les déchets miniers). Qu’en est-il des 97% restant ? Ceux-là même qui ne reçoivent pour ainsi dire aucune attention dans le débat public ni même académique, sont-ils vraiment inoffensifs ?

Les tenants et aboutissants d’un choix

Ces questions, comme celles soulevées précédemment, méritent d’être posées. Que l’on opte pour le nucléaire, le renouvelable ou un assemblage des deux, tout scénario énergétique comprend son lot d’incertitudes. Lorsque qu’un choix de politique énergétique est fait, il advient d’y inclure et d’adresser toutes les incertitudes sous-jacentes. Faire le choix du nucléaire demande que ses zones d’ombres soient publiquement mises en exergue. Une multitude de problématiques a pris forme durant les 50 années suivant la naissance du nucléaire français, et cet article met en évidence que beaucoup trop de questions restent encore sans réponses.

Décider du paysage énergétique futur ne se résume pas au seul choix technologique, mais inclut aussi la pratique de cette technologie. Au-delà du caractère intergénérationnel du nucléaire ou de sa sensibilité géopolitique qui impliquent des responsabilités d’une importance cruciale, le choix du nucléaire et son champ des possibles est le résultat de la négociation d’intérêts technologiques, industriels, idéologiques et politiques. Comme illustré par Jasanoff et Kim, de cette négociation émerge la pratique de la technologie (ou son organisation) qui reflète l’imaginaire et l’ambition nationale, et c’est bien cet imaginaire qui doit être questionné.

Comme nation, souhaitons-nous par exemple privilégier les EPR et leur possible opportunité de rayonnement industriel ou notre sécurité énergétique ? Est-il préférable de concevoir des SMR limitant le volume de déchets ou le risque de prolifération ? Est-il acceptable d’importer de l’uranium en sachant que des quantités importantes de thorium ou de radium sont disposées dans des lacs à l’autre bout du monde ? Voulons-nous rester une nation nucléarisée ou souhaitons-nous mettre fin à notre relation avec l’atome ?

Le choix du nucléaire ne peut être fait à la périphérie de la vie démocratique. Il ne peut être pris par un seul décideur politique, un parti politique au pouvoir le temps d’un mandat, ni être débattu derrière des portes closes ou être restreint à une poignée d’experts soigneusement sélectionnés. Les tenants et aboutissants de ce choix doivent être soumis à l’examen minutieux de la voix démocratique.

[1] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_711

[2] https://www.jstor.org/stable/41821489

[3] https://www.youtube.com/watch?v=tXnnjAu0L9I

[4] https://www.actu-environnement.com/ae/news/cout-demantelement-nucleaire-edf-modele-allemand-27965.php4

[5] https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Olkiluoto-3-test-production-to-continue-until-Dece

[6] https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/30/incident-a-l-epr-de-taishan-en-chine-un-reacteur-finalement-mis-a-l-arret_6090028_3210.html

[7] https://www.criirad.org/epr-taishan-1-et-consequences-sur-flamanville-3-lettre-a-lasn-francais-et-anglais/

[8] http://www.honest2020.eu/sites/default/files/deliverables_24/DK.pdf

[9] https://nunatsiaq.com/stories/article/the-u-s-army-tried-portable-nuclear-power-at-remote-bases-60-years-ago-it-didnt-go-well/

[10] https://www.researchgate.net/publication/273339859_Back_to_the_Future_Small_Modular_Reactors_Nuclear_Fantasies_and_Symbolic_Convergence

[11] https://fr.wikipedia.org/wiki/Prolif%C3%A9ration_nucl%C3%A9aire

[12] https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2111833119

[13] https://fsi.stanford.edu/news/research-and-perspective-small-modular-reactors

[14] https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/nuclear-power-reactors.aspx

[15] https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/lenergie-nucleaire/nous-preparons-le-nucleaire-de-demain/le-projet-smr-nuwardtm/le-projet

[16] https://hal.univ-lille.fr/hal-03330100/document

[17] https://www.vie-publique.fr/rapport/24401-mission-collegiale-de-concertation-granite-rapport-mme-la-ministre-d

[18] https://fne.asso.fr/dossiers/cigeo-l-histoire-bien-peu-democratique-des-dechets-nucleaires

[19] https://reporterre.net/Dechets-radioactifs-a-Bure-le-feu-vert-complaisant-de-l-enquete-publique

[20] https://www.researchgate.net/publication/254080132_An_elemental_force_Uranium_production_in_Africa_and_what_it_means_to_be_nuclear

[21] https://www.jstor.org/stable/j.ctt5hhk5k

[22] https://www.vice.com/fr/article/mbyk5y/en-saone-et-loire-on-pique-niquait-a-meme-les-dechets-nucleaires

[23] https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/PNGMDR%202016-2018.pdf

[24] Plus précisément, c’est l’Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) qui commence ce travail en 1982. L’IPSN deviendra l’IRSN à la suite de sa fusion avec l’OPRI (Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants) en 2001.

[25] https://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/radioprotection/IRSN-Rapport-Suivi-epidemio-travailleurs-nucleaire_201712.pdf

[26] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32005674/

[27] https://www.highnorthnews.com/en/greenland-election-opposition-win-casts-doubt-mine

[28] https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/te_1591_web.pdf

[29] https://inventaire.andra.fr/les-donnees/les-dechets-radioactifs/dechets-radioactifs-bilan-fin-2020