Voici revenu le moment de débattre de la prise en charge financière des outils de prévention en santé, au moment où l’épidémie de Covid-19 soulève l’enjeu du port du masque par l’ensemble de la population, et ce pour plusieurs mois. C’est un serpent de mer des débats internes au monde de la santé, qui ne trouve que peu de débouchés concrets, sauf à travers la médicalisation et, même, la pharmaceuticalisation – et c’est là que le bât blesse. A partir du 11 mai, la population française est appelée à porter des masques, d’ailleurs selon des règles peu claires, mais qui dessinent toutefois un régime de sanction en cas de non-respect. 135€, tel est le montant de l’amende prévue en cas d’absence de masque dans les transports publics.

La question des masques a fait couler beaucoup d’encre, au cours des dernières semaines, que ce soit sur l’approvisionnement, la distribution ou l’accessibilité. L’enjeu des prix a été maintes fois soulevé, face à la culbute qu’ont opéré tantôt les producteurs, qui font face à une demande mondiale sans précédent, ou les distributeurs. De 0,08€ le masque chirurgical, on est passé à un prix plafonné, en France, à 0,95€ ; la grande distribution s’est engagée à pratiquer une vente « à prix coûtant », situant le prix de ces masques entre 0,30€ et 0,60€ pièce. Sur les masques en tissu, la puissance publique ne s’est pas embarrassée de précautions : pas de prix plafond, car cela découragerait « l’innovation ». Refrain bien connu de l’économie de marché, qui n’a jamais démontré sa pertinence, mais passons. D’autant qu’en guise d’innovation, chacun conviendra que des masques fabriqués selon les recommandations de l’AFNOR feront l’affaire : or, ces modèles ne sont couverts par aucun brevet – dont on rappelle que l’objet premier est précisément de rémunérer l’innovation (avec tous les abus que l’on connaît bien en matière de médicaments et autres produits de santé).

Ainsi, si l’on suit les recommandations (pas plus de 4 heures d’usage), ce sont, au bas mot, deux masques chirurgicaux par jour qu’un individu est censé porter. Calcul fait, il ressort que s’approvisionner en cette denrée devenue désormais aussi rare que précieuse, pourrait faire peser sur une famille une charge financière de 200€ par mois. Ceci conduira les individus à devoir arbitrer entre s’équiper en matériel de prévention d’un agent infectieux particulièrement transmissible/contagieux et d’autres dépenses non moins nécessaires, pour ne pas dire vitales. Rappelons que, en 2020, le salaire médian dans la population française est toujours de 1 750€ net par mois.

La gratuité devient, dès lors, une question majeure au regard de l’équité, pour ne pas dire de l’égalité de chacun devant sa capacité à se protéger – et à protéger les autres, car c’est bien autour de cet objectif que l’usage des masques est promu. Elle est évidemment réclamée par nombre d’acteurs politiques et sociaux. Lors du débat du projet de loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, un député a défendu son amendement en faveur de la gratuité de cette phrase toute simple : « La sanction ne peut aller qu’avec la gratuité ». Inutile de préciser que ces tentatives ont fait chou blanc, la majorité de l’Assemblée nationale les balayant d’un revers de la main. Le gouvernement mettra à disposition 5 millions de masques par semaine pour les personnes les plus défavorisées, point barre.

Il se trouve en effet de nombreux acteurs, y compris dans le monde de la santé (publique), pour contester l’importance de la gratuité : cette charge financière pèserait peu sur les individus, chacun.e devrait faire preuve de responsabilité dans la période, on ne devrait pas attendre de l’Etat que tout arrive tout cuit et tout offert… Ces proclamations oublient qu’il ne s’agit pas d’attendre quoi que ce soit de « l’Etat » mais de la société qui s’incarne en lui et dont il n’est censé être que le bras armé. Tous les outils de prévention ne sont pas traités de la même façon, et c’est bien le problème.

Parmi les recherches biomédicales menées actuellement dans le contexte du Covid-19, outre les diverses modalités de traitement ou un potentiel vaccin, les pistes qui intéressent particulièrement les responsables de santé publique sont celles qui visent à identifier un médicament préventif. Une « prophylaxie pré-exposition » (PreP) à ce nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2. Evidemment, un tel outil de prévention changerait la donne pour les personnes les plus exposées et surtout celles à risque de formes graves de l’infection. A l’échelle collective, de même, puisqu’il rendrait moins nécessaires (ou même utiles) les « gestes barrière » et autres masques destinés à protéger ces mêmes personnes. Imaginons qu’une telle molécule (ou plusieurs) soit identifiée – certains imaginent que ce pourrait être le cas d’ici juillet ou septembre 2020 – et alors, il n’y a aucun doute sur le fait qu’elle serait illico remboursée par l’Assurance maladie. Plus encore : s’il était envisagé qu’elle ne le soit pas, cela ferait scandale.

Ce double standard en matière de prise en charge financière d’outils de prévention n’est pas sans rappeler d’autres situations. Dans la lutte contre le VIH/sida, par exemple, la revendication de gratuité pour les préservatifs est une constante depuis l’origine, même si elle fut plus ou moins portée selon les périodes. Nous nous sommes habitués à ce que, à défaut, l’accès à des préservatifs gratuits soit assurée dans certains réseaux via leur diffusion subventionnée par les pouvoirs publics – pas l’Assurance maladie, l’Etat. Mais quels préservatifs… modèles peu onéreux, de moins bonne qualité et surtout moins confortables que ceux des marques les plus connues. La capote du pauvre. En termes de coût des préservatifs courants, d’ailleurs, nous ne sommes pas loin du prix actuel des masques chirurgicaux : une dizaine d’euros pour douze, soit 0,85€ l’unité. En 2016, à la suite des résultats d’efficacité concordants de plusieurs études scientifiques, une PreP anti-VIH a été mise sur le marché en France sous la forme d’une bithérapie (tenofovir-emtricitabine). Prescrite dans le cadre d’un parcours de santé incluant dépistage et counseling, elle est remboursée par l’Assurance maladie. Cet épisode relança – brièvement et sur un mode conflictuel – l’enjeu de la gratuité des préservatifs, sans que cela fit bouger les lignes. Du moins jusqu’à la décision, effective en 2019, de rembourser l’achat de préservatifs dans le cadre de la stratégie nationale de santé sexuelle. Là encore, suivant un processus médicalisé, puisque seulement sur ordonnance d’un médecin ou d’une sage-femme, et uniquement d’une puis de deux marques spécifiques. Décision positive, bien sûr, mais reçue comme quelque peu anachronique et insuffisamment souple pour répondre aux besoins.

La prévention, parent pauvre du système de santé français ? Certainement, cela est largement documenté, et cette idée constitue une ligne de force des revendications d’un grand nombre d’acteurs. La liste est longue des stratégies de santé non biomédicales ou non pharmaceutiques qu’il est question de faire reconnaître comme partie prenante des admettre au remboursement. Une terminologie s’est même imposée dans le débat public légitime : « thérapeutiques non médicamenteuses » ou « interventions non médicamenteuses », parmi lesquelles on inclut les règles hygiéno-diététiques (régimes diététiques, activité physique et sportive ou règles d’hygiène), les traitements psychologiques ou les thérapeutiques physiques (rééducation, kinésithérapie). Les choses évoluent un peu, par exemple avec l’introduction du « sport sur ordonnance » pour les personnes concernées par une affection de longue durée (ALD), tant l’activité physique a démontré son bénéfice en matière de prévention tertiaire. En matière de santé mentale, on est loin du compte en ce qui concerne la couverture des frais occasionnés par le recours aux professionnel.le.s, dès lors qu’ils/elles ne sont pas médecins… Aujourd’hui, ce sont les mutuelles qui sont le plus en pointe dans le remboursement de ces thérapeutiques ou interventions.

Dans ce paysage, la vaccination occupe une place à part en tant qu’outil de prévention intrinsèquement biomédical. Le remboursement de tel ou tel vaccin n’est pas lié à son caractère obligatoire ou simplement recommandé. Le vaccin est surtout un produit de santé dont l’évaluation est menée selon les protocoles de la recherche clinique, ce qui simplifie son inscription dans les processus de validation. Ce d’autant plus que l’imaginaire collectif qui lui est associé est connoté très positivement : l’inventeur d’un vaccin sauve des vies là où celui (ou celle, d’ailleurs) qui apprend à se laver les mains ou à se brosser les dents ne fait pas le poids. Rappelons pourtant que parmi les grandes réussites de la santé publique, depuis le 19ème siècle, celles qui ont permis de prolonger la vie ainsi que la vie en bonne santé, on trouve évidemment l’hygiène et l’amélioration des conditions matérielles de vie telles que l’habitat. Aujourd’hui encore, 5 millions d’enfants meurent chaque année de maladies évitables grâce à l’hygiène et à l’approvisionnement en eau potable.

Le 19 avril dernier, le Président du Conseil scientifique Covid-19 notait, avec une certaine gourmandise, que l’on « allait faire de la médecine, après avoir fait de la santé publique ». Il entendait par là que le temps allait enfin être venu de parler sérieusement molécules, que ce soit en traitement ou en prévention (PreP ou vaccin). Pour un médecin clinicien comme lui, pas de surprise – bien que ses fonctions à l’ANRS l’aient amené à travailler à l’échelle des populations. Ceci dit beaucoup de la hiérarchie interne au monde de la médecine et de la santé… et à la place de la santé publique en son sein. Discipline déconsidérée et désertée par les futurs médecins, on voit pourtant bien tout l’intérêt d’une santé publique forte (et pas que médicale) dans des périodes comme celle-ci. Or, mener des recherches sur des thématiques comme le lavage des mains ou l’usage des mains, hors de l’hôpital du moins, n’attire que peu de financements et est difficilement valorisable dans une carrière universitaire.

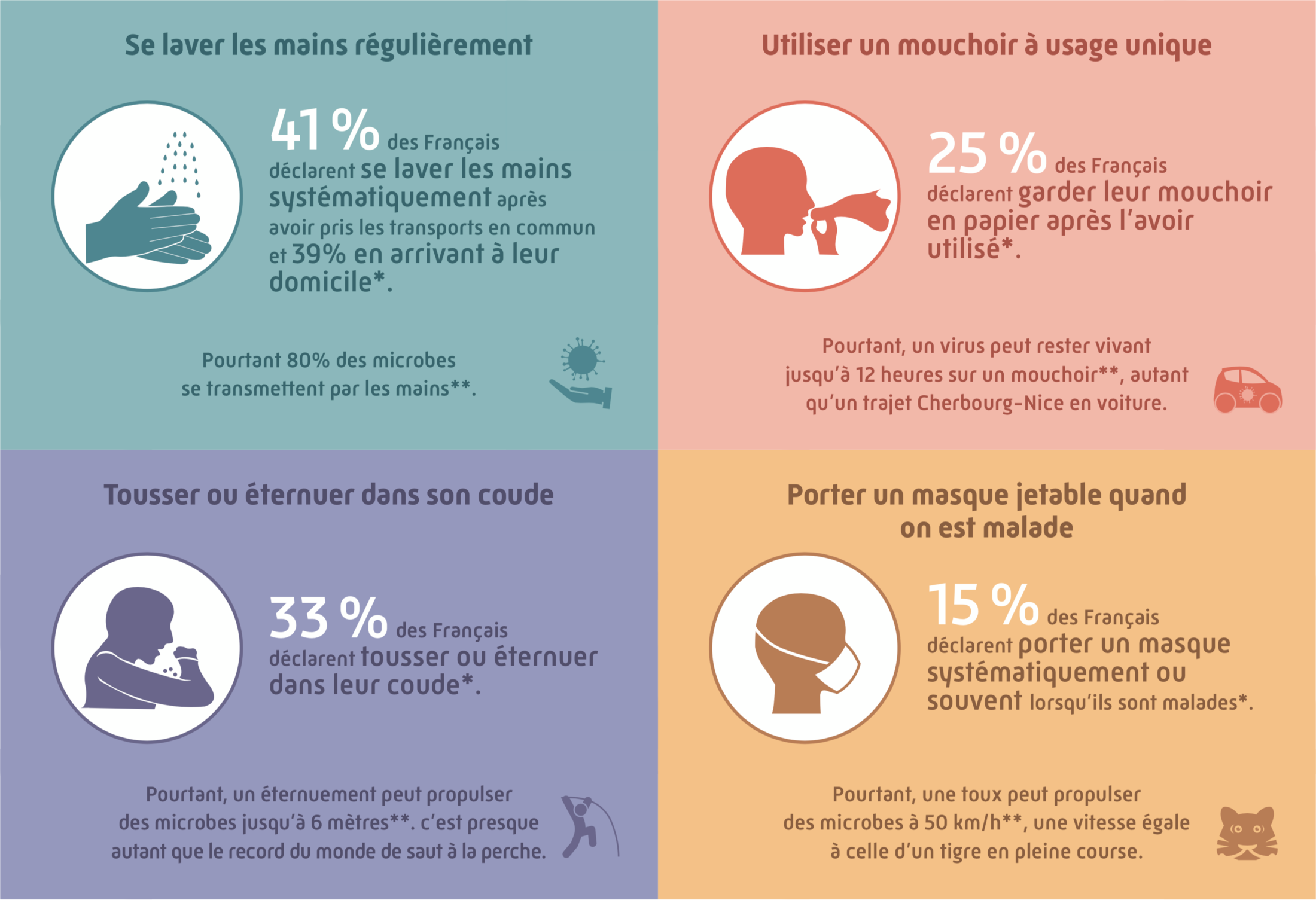

Cette crise liée à l’épidémie de Covid-19 nous rappelle l’importance de nos comportements dans la réponse aux problèmes de santé. On le voit, en l’absence de tout agent pharmaceutique efficace, c’est sur des procédés d’hygiène très simples que reposent, d’abord et avant tout, les stratégies destinées à faire barrage au virus. Il s’agit, d’ailleurs, du propos de la campagne lancée par les autorités en décembre 2019 – ironie du sort – pour promouvoir les « gestes barrière » contre « les virus de l’hiver » (rhinopharyngite, bronchite, bronchiolite du nourrisson, gastro-entérite et grippe), avant même l’irruption du nouveau coronavirus.

Individuellement et collectivement, nous avons tou.te.s intérêt à ce que diminue le fardeau de ces affections, ne serait-ce que pour pouvoir consacrer nos ressources en santé à d’autres enjeux. L’enjeu est bien de mettre chacun.e en capacité d’être acteur de ce processus. Si cela passe par l’éducation pour la santé, il faut également garantir aux individus de disposer des moyens matériels de le faire. A quand l’Assurance santé en lieu et place de l’Assurance maladie ?

Agrandissement : Illustration 2